“海上丝绸之路”的故事竟记录在祈风石刻里

2023-08-17影子

影子

人间仙境九日山

“莫道九日少景观,唯有亲临此山中。”在位于泉州南安县丰州镇的九日山上,完整保留着宋、元、明、清摩崖石刻77 方,其中最著名的就是宋代的祈风石刻,记载了从公元1174 年至1266 年长达92 年之久的祈风仪典。这些石刻是古泉州丝绸之路海外交通的重要史迹,一方方石刻,刻文记事,凝固历史,书写盛世,铭记荣光,无言地诉说着“泉州,宋元中国的世界海洋商贸中心”的千年繁华。

何为九日山?

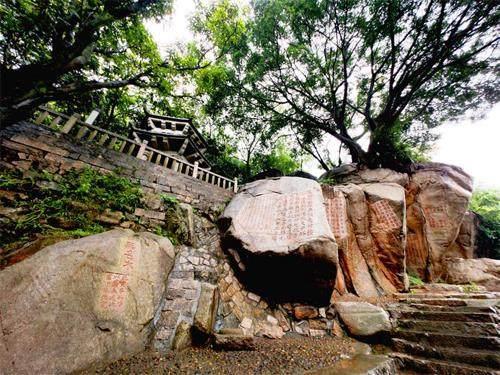

从泉州市区驱车往西郊方向不到十公里,就到了南安县境内的丰州镇旭山村,金鸡自然村西面的山便是九日山,九日山在晋江中游金溪北岸,为清源山支脉。正是仲夏时节,山脚下的延福寺旁,绿树成荫,鸟鸣阵阵。穿过寺庙,徐步而上,山中一步一景,“山、寺、溪、桥”交相辉映,交织成一幅空灵清新的诗意图卷。山中的巨石崖壁上,处处可见历代文人墨客登临所留摩崖题刻,在苍翠山色的掩映下,更添了几分书卷气和沧桑感。置身九日山,被成片的绿意和岩壁包围时,才能体会到什么是真正的“人文与自然的完美结合”!

九日山东峰石刻

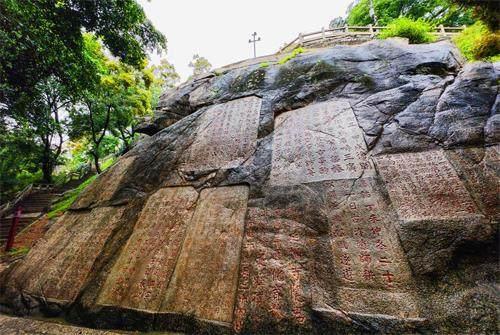

九日山为历来为文人墨客所钟爱,古时因部分士族(指东汉、魏晋以来的门阀阶层)南渡入闽,沿南安江聚居,每年于重阳佳节到此登高远眺,寄托乡思,久而成习,称此山为“九日山”。九日山石刻有东、西、北三峰,据记载,自晋代以来历代均有石刻,现仅存北宋至清代摩崖石刻77 方,分布于东西两峰,以宋刻居多。内容有景迹题名、登临题诗、游览题名、修建记事、海交祈风等;书法有真、行、隶、篆,以宋人蔡襄、苏才翁、苏绅、虞仲房及清代马负书所题为佳。

这其中,有关海外交通、航海祈风石刻共10方,记载了自宋淳熙元年(1174) 至咸淳二年(1266)泉州市舶司及郡守等地方官员登临至此为番船(西洋商船)祈风、举行盛典的史实。这组珍贵的摩崖石刻,是世界仅存的为往来商舶祈求顺风和平安的文字记录,蕴藏着宋代海洋贸易与季风密切关联的运行周期等历史信息,体现了宋代市舶制度下国家力量对海洋贸易的倡导和管控,是体现世界海洋贸易中心管理保障的代表性遗产,反映出海神信仰对贸易活动的精神促进,为研究宋代泉州港海外交通的珍贵史料。跨越数百年,一方方石刻,铭记城市记忆,留下可供触摸的人文脉络,是凝固在崖壁上的史书,也是宋代航海文化与海神信仰的重要物质遗存。

凝固的历史

为什么选在九日山祈风?

古泉州人民依海为生,出海和回航都需要顺应季风规律:夏季,船舶从南部海域回航;冬季,船舶从泉州出海。因而每年夏四月与冬十月,都要在昭惠庙向海神祈求风信顺利,保佑航行平安,泉州古老的祈风传统由此而来。

为什么选在九日山祈风?与泉州湾及晋江水域的历史海岸线有直接关系。九日山所在处是泉州湾进入晋江后江面的最窄位置,两岸有九日山、金鸡山夹峙,像天然门户,九日山下背山面水,对泉州先民来说是最适合定居的一片陆地,因此这里成为泉州文化的发祥地之一。

宋代泉州,出现“涨海声中万国商”的景象,海外贸易成为国家的重要财源。由于海外贸易对国家财政的巨大贡献,宋代官方极为重视海外贸易的发展,10 世纪末开始对海外贸易大力扶持,在沿海重要港口设立管理海上对外贸易的机构——市舶司(相当于现在的海关)。元祐二年(1087)泉州开始设立市舶司,规定职能包括出海许可审查、货物检验、税收以及主持祈风祭海仪式,从中可见,官方主导的航海祈风活动,是国家力量倡导海贸发展、加强海贸管理的重要体现。

山中无石不刻字

九日山祈风石刻中记载,“有郡守倪思正甫,提舶全茂实腾,遵令典祈风于昭惠庙……”“大守贰卿颜颐仲,祷回舶南风,遵齐曲也,提舶寺丞刘克逊俱祷焉……”“以遣舶祈风于延福寺,通远善刘广福王祠下,修故事也”等。可见,最迟在12世纪中叶,九日山通远王祠的祈风仪式已列入国家祭典,官方主导的祈风活动,让祈风传统陡然“升级”。

当时来泉州经营贸易的番舶要靠风驾船,在春夏间乘东南风而来,秋季则顺西北风而去。官府为迎送番商,鼓励来泉贸易,每年四季之交,泉州府郡及市舶司官员、南外宗正司的皇族等官方代表,都会在九日山南麓的延福寺、昭惠庙举行“冬遣舶、夏回舶”两次祈风盛典,敬祭海神,向通远王祈求赐风,祈风礼毕后,人们登山游赏,题写诗文纪事,刊刻于九日山的崖壁上,这就是祈风石刻的由来。

宋元时期,泉州海外交通相当发达,每年亚非地区船只与泉州之间往来交通十分频繁,“海上丝绸之路”就從此起航。千年前的泉州,是史料中梯航万国、舶商云集的东南巨镇,是世界旅行家笔下富庶无双的国际大都会,是10—14 世纪世界海洋贸易网络中高度繁荣的商贸中心,是宋元中国与世界的对话窗口。星罗棋布的名胜古迹,展现着中国完备的海洋贸易制度体系、发达的经济水平以及多元包容的文化态度,令世界也叹为观止!

宋代石刻 唯一一方既记载祈风又记载求雨的石刻

古人到底如何祈风?

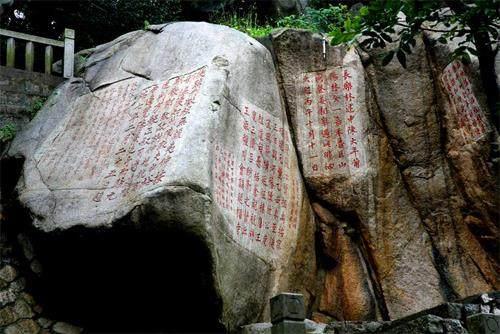

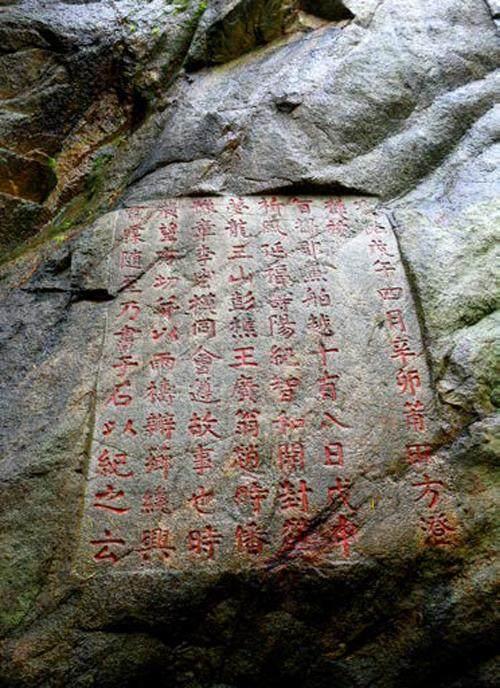

“淳熙元年,岁在甲午季冬朔,吴人虞仲房帅幕属洪子用、朱彦钦、赵德季、赵致孚,祈风于延福寺通远祠下,修岁祀也。与者许称叔、吴景温、闻人应之、赵子张。”大意就是:南宋淳熙元年(1174)十二月初一,当时的海关关长虞仲房,带领着同事洪子用、朱彦钦,以及赵德季、赵致孚等皇族成员,来到延福寺旁的通远王祠。祭坛上,已摆好羊、猪、酒等祭品,经过上香、奏迎神曲、虞仲房宣读祈风文等一系列的活动,其目的就是向海神通远王祈风。这就是遵照旧例举行得祈风祭海的祭祀仪式。待祭典完成,这些参加活动的官员再一起登游九日山,把祈风的经过镌刻于石上。于是,一方现存最早的祈风石刻“出炉”了。

“舶司岁两祈风于通远王庙,祀事既毕,登山泛溪,因为一日之欵(此处通“款”)。淳熙戊申夏四月,会者六人:林枅、赵公迥、胡长卿、韩俊、折知刚、赵善罙。冬十月,会者五人:赵不逷、胡长卿、韩俊、赵善罙、郑颐孙。”这方石刻是南宋林枅等人,来到九日山在通远王庙举行祈风仪典的记事石刻。这方石刻也是九日山10 方祈风石刻中,唯一一方记录着一年两次祈风的石刻,为泉州作为海上丝绸之路、九日山作为海丝起点的物证之一,尤为珍贵。这一方石刻为什么记录着一年两次的祈风仪式呢?因为时间是在一年之内,这些人在夏天来举行欢迎仪式,同样到了冬天又来举行欢送仪式,参与者也就是记录的人员基本一样,所以作者当时是把这两件事合并来刻这一方石刻的。

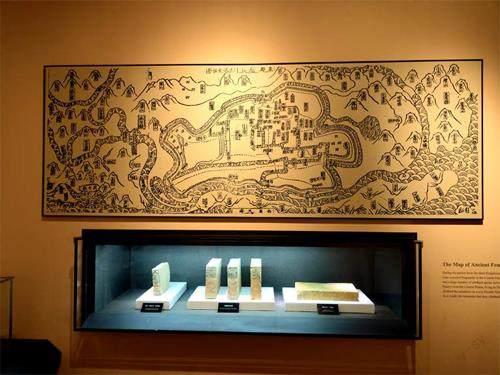

展示馆内景

每一方石刻都是一份珍贵的历史档案

巍然屹立在山上的一方方石刻,是了解当年祈风大典盛况的“石质史书”,这10 方祈风石刻分布于九日山东、西两峰,东峰2 方、西峰8 方,皆记述了时间、地点和参加者,文字为媒,镌刻为证,考古专家们由此析出祈风石刻数个“之最”。时间最早的为南宋淳熙元年(1174);时间最晚的是南宋咸淳二年(1266);记载参与人数最多的是嘉定十六年(1223)的“南宋章梾等祈风石刻”,至少17 人参加;祈风文字数最少的是淳祐七年(1247)的“南宋赵师耕祈风石刻”,全文24 字;唯一一方记载一年两季祈风的是淳熙十五年(1188)的“南宋林枅等祈风石刻”;唯一一方既记载祈风又求雨的是宝祐六年(1258)的“南宋方澄孙等祈风石刻”。

每一方石刻都是一份珍贵的历史档案,石刻上的文字,时间、地点、人物、起因、事件等“新闻五要素”一应俱全,看起来很像今天的官方新闻通稿,有的虽寥寥数字,却字字精绝、内藏玄机,背后是鲜为人知的史海珍闻。比如:“遵令典”意即遵照法令,说明祈风是官方正式的祭典;“修故事也”,说明祈风是由来已久的祭典;“待潮泛舟而归”,说明宋时海潮可直达九日山下,参加者可乘船而返;“舟舶遮江,旗幡蔽日,香烟缭绕,鼓乐喧天”是说祈风仪典进行时的盛景;“彝典云何哉”是对国运维艰、朝局风雨缥缈时的感慨……字字句句均有力证明祈风在南宋已是国家祭典。石刻中记述的参与者,也是浓墨重彩的一笔,10 方碑文中,记载历次参与祈风的市舶司官员共9 人,泉州地方军政要员共58 人,有18 人为皇族。从皇族宗室,到泉州郡守、通判、左翼军统制,再到提举市舶、提舶市丞,一个个今人颇感陌生的官衔,证实了祈风祭典的“官方属性”,佐证了典礼规格之高、分量之重。

延福寺

九日山上的文化传承

九日山以“山中无石不刻字”饮誉宇内,而全山最大的一方摩崖石刻为东峰的“九日山”三个字。宋理学大家朱熹曾两游于此,并书“九日山”三字,可惜年久风化无存。乾隆三十二年(1767),时任福建提督的马负书游历九日山,见朱熹当年的题字已风化不清,在寺僧的请求下,重书“九日山”三字,刻在原石崖上,并附一石刻小记:“郡乘山川志,朱文公两游于此,有书九日山三字,余巡历憩览,考之山僧,谓世久远湮没无存,良至可慨惜,因重勒三字,以承先哲表彰胜地之至意云。”马负书虽是武将,却性好笔墨,所题“九日山”三字,沉着痛快,气势磅礴。可惜的是,那年补题山名后,他就病逝任上,“九日山”三字遂成其绝笔之作,极为珍贵。

又是一年好时节,天朗气清的日子里,人们结伴出行登高望远。九日山上,放眼眺望可见泉州湾进入晋江后,九日金鸡两山夹峙下江面由宽变窄的胜景。观摩山中的石刻,文字穿透历史的重重帷幕,仿佛在讲述着泉州的古老故事。南宋时期的西峰题诗中:“频年因送客,携酒访山灵”、“大笑下山去,潮平月满汀”等文字,是人们登山踏青写下的生活剪影、所思所想。像当年的访客一样,常有游客会对着某一方石刻驻足良久,或是沉思,或是开怀大笑,或是留下合影,仿佛感受着历史人物当年的情景,带给人的是独特的感动与回忆。

石刻与古迹的意义,不仅在于记录,还在于搭建起连通古今的对话渠道。对海商而言,每一次遠航是充满艰辛的冒险,而海神通远王的护佑给了他们战胜惊涛骇浪的精神力量,帮助他们远涉重洋往来世界各地和刺桐(泉州古称)古港。如今,这些凝固着古老海神信仰的祈风石刻,已成为泉州作为宋元时期世界海洋商贸中心的城市记忆,也是中国古代海外贸易管理制度的缩影,更是古代世界文明通过海洋友好交往的历史见证。