红色家书,永不磨灭的文字

2023-08-08秦逸晗陈菲

秦逸晗 陈菲

“洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。”家书是写给家人的书信,是传递情感、寄托思念的重要载体。早期中国共产党人在腥风血雨、艰苦卓绝的革命历程中书写过不少红色家书。这些书信情真意切、感人肺腑,历经岁月洗礼、穿越历史烟云,依然闪烁着不朽的光辉。

红色家书映射坚定的理想信念

革命理想高于天,无数共产党员面对残酷的斗争现实,从未放弃对真理的追寻,从不动摇对信念的执着,为党的事业献出了年轻而宝贵的生命,他们的家书述录着坎坷短暂的生命历程,也凝结着灿若烟霞的信仰光华。

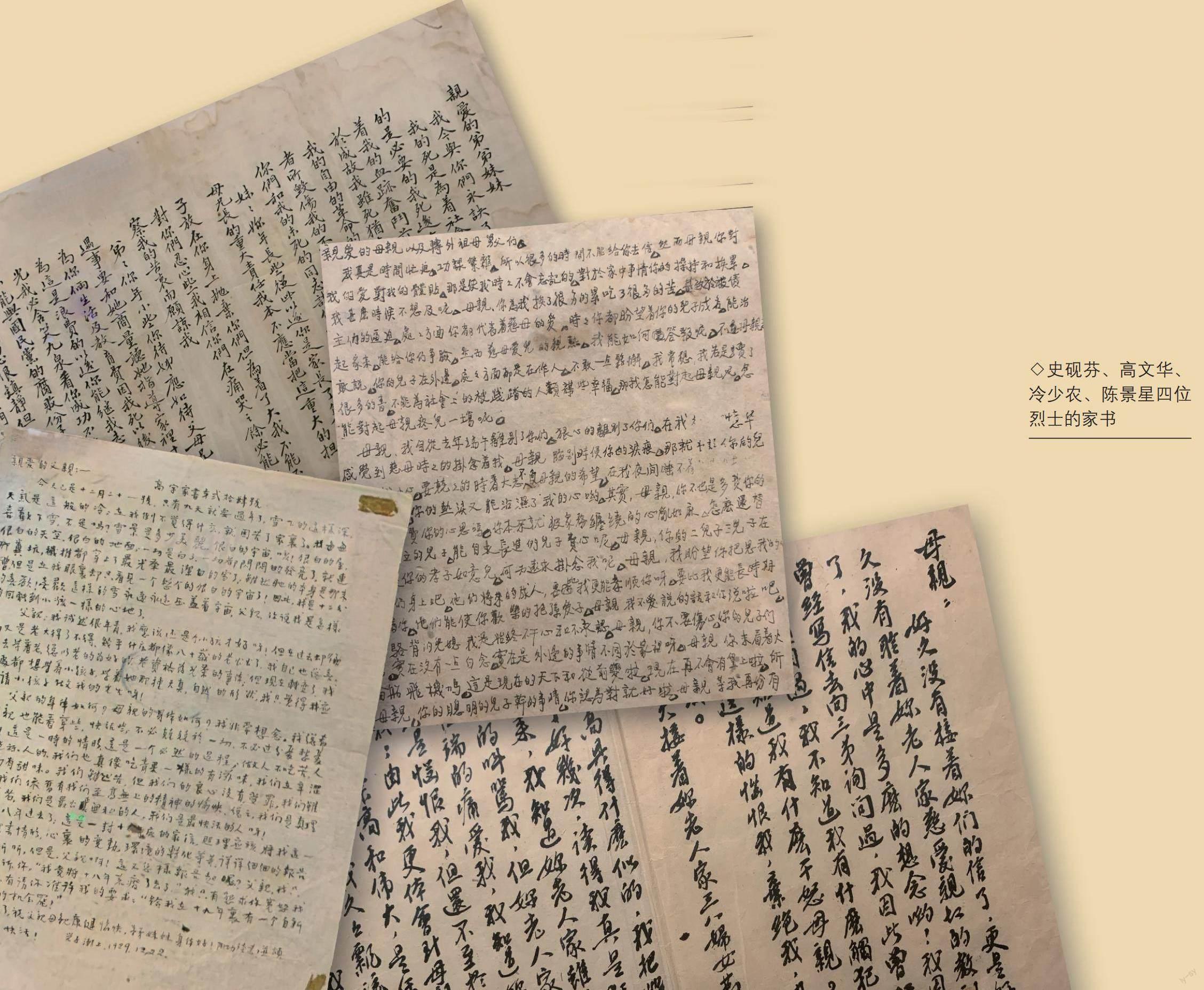

“我的死是为着社会、国家和人类,是光荣的,是必要的。我死后有我千万同志,他们能踏着我的血迹奋斗前进,我们的革命事业必底于成,故我虽死犹存。”这是史砚芬被关押在国民党卫戍司令部看守所时,写给弟弟妹妹的诀别信。

史砚芬(1903-1928),江苏宜兴人,1927年加入中国共产党,同年11月组织领导了声势浩大的宜兴农民暴动。1928年5月,他在南京召集支部会议时被捕,受尽严刑拷打,始终坚贞不屈。敌人以“意图颠覆党国”为名判处他死刑。9月27日,史砚芬“神气最安逸”地于南京雨花台英勇就义,年仅25岁。品读这封家书,仿佛看到那位遍体鳞伤却毫无惧色的青年,高唱着国际歌走向生命的终点,那是革命必胜的信念、视死如归的从容、慷慨悲歌的芳华。

“我们虽然苦,但我们的良心没有受罪,我们虽然苦,我们依旧有我们至高无上的精神的愉快。总之,我们是真理的追求者,我们是最公正无私的人,我们是最快活的人呀!”这是高文华在南京狱中写给父亲的家书。

高文华(1908-1931),江苏无锡人。1924年冬,考入黄埔军校第三期。1925年,在跟随革命军东征讨伐陈炯明的过程中加入中国共产党。大革命失败后,高文华回到家乡继续革命,坚持地下斗争。1928年3月,他在联络工作时被捕。在狱中,他每日学习、笔耕不辍,留下了许多书信与诗文。1929年,反革命力量对红色区域不断进行“围剿”,中国革命正处于低潮的时刻,不少人产生了右倾悲观情绪,但高文华依然坚信自己和同志们是“最公正无私的人”“最快活的人”,家书的字里行间充盈着坚守初心的纯粹和以身殉志的决绝。

1931年8月,被牢狱生活严重摧残的高文华在狱中病逝,年仅23岁。

红色家书彰显强烈的爱国热忱

近代以来,由于西方列强侵略和腐朽封建统治,中国沦为半殖民地半封建社会,山河破碎、民不聊生。但在中华民族到了最危险的时刻,无数共产党人不畏强暴、奋起反抗、挺膺担当,用血肉之躯筑起新的长城。他们是英雄烈士,也是父母、兒女、妻子、丈夫,他们在家书中展现出的艰难抉择和浓烈情感,耐人寻味、荡气回肠。

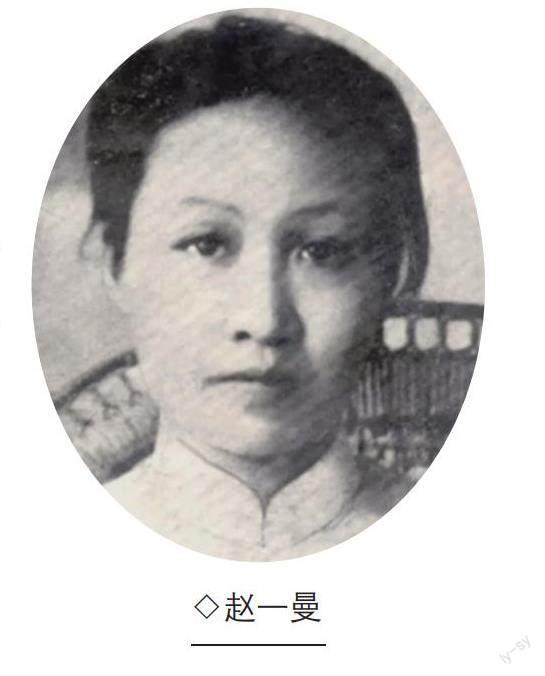

“母亲对于你没有尽到教育的责任,实在是遗憾的事情。母亲因为坚决地做了反满抗日的斗争,今天已经到了牺牲的前夕了……母亲不用千言万语来教育你,就用实行来教育你。在你长大成人之后,希望不要忘记你的母亲是为国而牺牲的!”1936年8月,赵一曼在被押上开往刑场的火车前,给独子宁儿留下遗书。当天,她短暂而伟大的生命定格在31岁。

赵一曼(1905—1936),原名李坤泰,四川宜宾人。1926年加入中国共产党。九一八事变后,她被派往东北领导抗日斗争。1935年11月,她率领的东北人民革命军第3军第1师第2团被敌人围困,她在突围过程中受伤被俘。

“新式电刑器具功能发挥正常,给了赵一曼女士超负荷的最大压力。在长时间经受高强度电刑的状态下,赵一曼女士仍没招供,确属罕见,已不能从医学生理上解释。”这份日本档案记录了赵一曼牺牲前的遭遇。难以想象,她在身陷囹圄的9个月中承受了多少非人的折磨。品读赵一曼的“示儿书”,能够感受到,她是慈爱的母亲,对幼子怀有深深的歉疚和殷切的期盼;她更是民族的英雄,用生命和行动践行了“未惜头颅新故国,甘将热血沃中华”,她是挺立在“白山”间的一棵苍松,是绽放在“黑水”旁的一株红梅。

“我们改编为国民革命军后,当局对我们仍然是苛刻,但我全军将士,都有一个决心,为了民族国家的利益,过去没有一个铜板,现在仍然是没有一个铜板,准备将来也不要一个铜板,过去吃过草,准备还吃草。”这是左权在1937年12月写给母亲的家信。

左权(1905-1942),湖南醴陵人。1925年加入中国共产党,1927年到伏龙芝军事学院学习。1930年回国后,参加了五次反“围剿”作战和长征。全民族抗战爆发后,左权担任八路军副参谋长、前方指挥部参谋长。上述家书正是写于这一时期,这些炽热真挚的文字,充分彰显了他抗击日本帝国主义的坚毅决心和誓与国家共存亡的英雄气概。

1940年,左权协助彭德怀指挥发起百团大战,给侵华日军以强有力的打击。1942年5月,日军发动大规模兵力突袭八路军前敌指挥部,左权在断后突围战斗中壮烈牺牲,时年37岁。

左权是抗日战争期间我军牺牲的最高级别将领,毛泽东称赞他是“‘两杆子都硬的将才”,朱德写下悼念诗“名将以身殉国家,愿拼热血卫吾华”。一首脍炙人口的《左权将军之歌》传唱至今,成为代代相传的共同记忆。

红色家书凝结深厚的为民情怀

为人民谋福祉,是近代以来仁人志士的初心,是他们毕生的价值追求。这种赤诚的为民情怀,在红色家书中得到了淋漓尽致的展现。

“这样的事情是一件最大而又最复杂的事情,我要这样干,非得把全身的力量贯注着,非得把生命贡献。我既把我的力量和生命都交给这一件事情,我怎么能够有工夫回家来,忍心丢着这样重大的事情,看着一般人受痛苦,而自己来独享安逸呢。”这是冷少农在1930年写给母亲的家书。

冷少农(1900-1932),贵州瓮安人。1925年赴广州投身革命,从黄埔军校毕业后加入中国共产党。大革命失败后,冷少农遵照中央指示,隐蔽党员身份,利用与何应钦的师生、同乡关系,打入国民政府训练总监部和军政部任职。由于冷少农供职于敌军政核心部门,又深得何应钦赏识,其获取的情报往往具有重要价值,为中央革命根据地取得第一、二、三次反“围剿”胜利和保卫地下党组织立下了汗马功劳。

正当冷少农潜伏于龙潭虎穴开展工作之际,一封来自母亲的家信却使他痛楚不已。原来,他为了严守秘密和身份,从未对亲人讲明自己从事的工作,以至于被亲人误认为在南京贪图享乐、抛家弃亲、忘恩负义。冷少农为了消除误解、传递思念,给母亲回复了一封5000余字的家书。

冷少农在“与母书”中提到让老百姓“个个都有饭吃,都有衣穿,都有房子住,都有事情做”“我是把我的孝移去孝顺大多数痛苦的人类,忠实的去为他们努力”,充分彰显了早期共产党人的愿景和使命,它与今天“人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标”高度契合,生动诠释了中国共产党人一脉相承、一以贯之的政治理想和价值追求。

冷少农睿智机警的处事风格和细致缜密的行动方式,使得敌人从未对他产生怀疑。直到1932年3月,被叛徒指认,何应钦才知晓他的真实身份。同年6月,年仅32岁的冷少农在南京雨花台慷慨就义。

“你为我挨了很多的累,吃了很多的苦,甚致(至)于被债主们的逼迫,处处方面你都代表着慈母的爱……我常想,我若是读了很多的书,不能为社会上的被践踏的人类谋些幸福,那我怎能对起母亲呢,怎能对起母亲疼儿一场呢。”1930年6月,陈景星为母亲写下绝笔家书,信发出两个多月后,他牺牲于南京雨花台。

陈景星(1908-1930),辽宁海城人。1929年7月考入南京金陵大学,10月加入中国共产党。1930年初,他担任大学地下党支部书记,参与发起成立南京自由大同盟,组织发动爱国师生进行集会抗议等活动。同年暑期,陈景星取消了回老家探亲的计划,领导发动了南京城南的工人暴动,8月因党组织遭到破坏而被捕。在狱中,他不屈服于敌人的威吓和酷刑,后被残忍杀害。

作为一名青年学子,陈景星留给后人的史料并不多,但家书中那句“为社会上的被践踏的人类谋些幸福”的誓言,却保留至今。这些年轻的共产党人,把个人理想与国家命运、人民福祉紧密联系在一起,用鲜血书写誓言、用生命捍卫信仰,激励无数后人追寻他们的脚步,继承未竟的事业。

家书寄语,纸短情长。重温革命烈士的家书,依然能够感受到那穿越时空的精神和力量。

作者单位:南京市博物总馆

编辑/王尧