交互设计视域下的新形态书籍设计

2023-07-20唐若玥陈璐伟尤建忠

唐若玥?陈璐伟?尤建忠

【摘 要】数字化和信息化背景下,传统纸质书籍出版形式受到了巨大的影响和冲击。对此,出版业不断提高传统书籍的竞争力,新形态的书籍开始涌现。然而,市场上书籍设计的新形态虽多但杂乱无章,难以为书籍设计人员提供创新突破口。书籍设计不应被局限在装帧的陈旧思维中,应更多关注读者的交互体验,引入交互设计思维,以读者为核心、以交互为先导、以谋事代造物、以开放心态跨界合作,从而实现新形态书籍的交互设计。

【关 键 词】新形态书籍;交互设计;书籍设计

【作者单位】唐若玥,浙江工商大学杭州商学院;陈璐伟,香港理工大学;尤建忠,浙江工商大学杭州商学院。

【中图分类号】G642.3 【文献标识码】A 【DOI】10.16491/j.cnki.cn45-1216/g2.2023.11.013

近年来,随着移动电子设备的普及,数字化阅读正凭借其高效和快速的特点,逐渐成为人们阅读的主要方式。数字阅读的迅速蔓延给传统书籍带来了不小的压力,在数字阅读背景下,在日益严峻的出版业竞争中,传统书籍迫切需要找到新的出路[1]。基于此,各种新形态书籍应运而生,丰富的材料、不断发展的工艺、互联网与AR/VR技术等都给新形态书籍的设计创新提供了新的可能。随着异型书、立体书、点读书、VR書等各种新形态书籍的出现,如今的书籍早已不仅仅是平面的视觉载体、绘画式的封面以及以永远不变的正文版面为基点的装帧作为内容的外包装[2],而是逐渐成为书籍内容和读者之间交互应答的媒介。本文通过对市场上现有的新形态书籍的发展现状进行梳理,分析交互设计视域下新形态书籍设计中存在的问题,并引入交互设计的视角,提出新形态书籍的设计理念,方便图书设计人员在此基础上进行书籍新形态创新。

一、新形态书籍的发展现状

如今,市面上有别于传统书籍的各种新形态书籍琳琅满目,书籍设计呈现个性化和多样化。对市面上的新形态书籍进行梳理,我们可以看到其发展有以下特点。

1.从平面走向立体

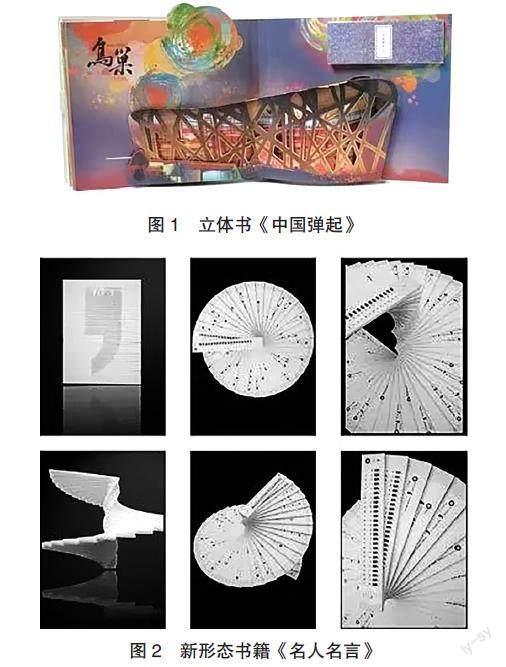

当书籍设计停留在书籍装帧阶段时,书籍设计者的大部分工作集中在封面及插页的平面设计上。《用镜头轻吻西藏》的设计者采用模切工艺,使封面上人物的眼部产生从外到内层层镂空的效果,以此将眼睛暗喻为镜头。设计者通过镂空在书籍封面形成局部立体效果,打破了书籍设计囿于平面设计的传统。风靡一时的跳立书,又名立体书,是书籍设计从平面走向立体的典型范例。知名立体书设计者刘斯杰选取我国具有代表性的几个场景,如故宫、敦煌石窟、鸟巢等,通过最佳视点提取场景特征,设计了跳立书《中国弹起》(见图1)。读者翻开书籍就可以看到建筑从平面迅速弹起,极具视觉冲击力[3]。另有一些小众书籍的设计也采用了从平面到立体的创新思路,如《名人名言》外观呈书形,打开后又可以作为一个具有装饰功能的工艺品摆件,其超强的形式感与多功能用途快速吸引了读者的注意力(见图2)。

2.从视觉创新走向五感创新

新形态书籍的设计者不仅关注读者“看”书的交互体验,还关注读者阅读过程中的五感交互体验,注重视觉、触觉、听觉的整体感知建立。例如:在丛书“会发声的触摸书”的设计中,读者可以通过触摸层叠起伏的瓦片来感知书本所描述的瓦片纹路,通过触摸各式各样的动物听动物发出的声音;在启蒙教育绘本《来闻闻水果的味道》的设计中,设计者加入气味元素,使孩子在阅读的同时可以闻到书籍中水果的气味,引发孩子更加全面的联想,使其通过嗅觉和视觉的结合有效建立起对水果的全方位认知和记忆。随着各种技术手段的引入,带有音乐、气味的书籍相继出现。

3.更加关注行为和反思层面的交互

诺曼在《设计心理学》一书中提出,人的情感反映在本能、行为、反思三个层面[4],读者与书籍的交互体验也可以分为这三个层级:读者接触书籍时感受到的视觉冲击或是听觉、嗅觉、触觉、味觉方面的感知,属于与书籍产生的最直观的本能层级交互;基于阅读行为的互动以及基于内容探索的互动则属于行为层级的交互;在读者的阅读行为完成后,书籍对读者的价值观、人生经验所产生的长远影响属于反思层级的交互。

基于阅读行为的互动创新,卷、翻、折、拉、拼等互动方式可以丰富读者的阅读行为,给其带来不一样的阅读感受[5]。例如,由美国Viction Workshop Ltd出版的介绍互动印刷品的Hands On: Interactive Design In Print就巧妙地利用了“拼”这一互动方式。在该书的设计中,设计者并没有在独立页面的设计作品旁直接附上具体介绍,而是在页面上留下一个圆形的号码,相对应的,在书籍的尾页布置了针对概述中所有设计作品介绍内容的圆形贴纸。这样的设计引导让读者通过号码的索引来发现相关介绍,读者可以揭开每个圆形贴纸并将其粘贴到对应的设计作品页面,完成每一页设计作品介绍文案的对应和整合。又如,设计者通过对“翻书”这个交互形式的创新,使《不裁》在德国莱比锡“2007年度世界最美的书”评选中获得该年度的铜奖。读者翻开这本书的第一页,就能看到一张被设计为裁纸刀外形的书签,并附有说明:“后续可以随手撕开这里当作裁纸刀用”。设计者将书籍所有页面设计为没有被剪裁的样子,读者需要一边阅读一边通过前一个页面撕下来的裁纸刀动手裁剪书籍,以顺利完成整本书的阅读。正如这本书籍的设计者朱嬴椿所言,再美的文字读多了都会让人疲惫,有意设计这种裁书的过程就是给读者在阅读旅途中提供“视觉驿站”。每一次读者亲手裁开书页的过程,其实是读者和书籍更加深层次的交互和交流的过程,书籍在读者手中获得完整的设计生命,读者也在这样的阅读过程中完成了人和书的交流。由浙江少年儿童出版社出版的丛书“查理九世”则是基于内容探索互动的新形态书籍设计典范。该丛书附带解密卡、展示牌等多种道具,读者在阅读过程中需要按照书籍内容提示,利用道具完成“解谜游戏”才能寻找到故事线索,继续阅读进程。新型的阅读互动形式受到了青少年读者的喜爱,书籍畅销一时,类似的新形态书籍设计也被同类书籍纷纷效仿。

阿根廷独立出版人埃特纳推出的拉美文学新人作品集《不等人的书》的设计则是追求与读者进行反思层面的互动。这本书中的文字由新型的特殊墨水印刷而成,若文字接触阳光和空气,字迹将会慢慢淡化,两个月后字迹完全消失,只剩下白纸。这本书获得销售上的巨大成功,设计者埃特纳本人也获得2012年戛纳创意节的金奖[6]。墨水会消失的特殊设计督促人们快速完成书籍的阅读,很好地激发了设计者与读者在反思层面的互动。

4.技术推动多维融合,带来突破虚实边界的交互体验

在开放思维、技术手段的引导和支持下,许多书籍的设计采用多维融合的方式不断创新。纸媒阅读与数字阅读的融合设计抓住了纸媒与数字载体各自的优点,在给读者提供传统纸媒阅读体验的基础上补充了数字载体的声音、动画等内容素材。新形态教材即是这一类融合创新的产物。新形态教材是依托互联网技术展开的线上线下双层维度的书籍设计,如将二维码嵌套在教材中,将线上资源(视频、音频、图片等)与书本内容进行结合和绑定。读者在使用教材的过程中,可以通过扫描书本上的二维码便捷地获取与书本内容对应的线上内容,对书籍内容建立起更加完整和多维的认知。相较于传统教材,新形态教材的数字化资源不仅可以实现传统纸媒无法做到的动画演示讲解,还可以同步更新内容,让学习者获取最新的案例资源。

虚拟现实(VR)与增强现实(AR)技术也为书籍设计创新提供了新的思路。由索尼公司与J.K.罗琳共同打造的AR“魔法书”Wonderbook即为典型代表。读者阅读这本书的过程也是其体验和互动的过程,如挥动魔杖、念起咒语,书中的龙就会从纸面“跳”出,在房间里飞蹿,读者通过手势灭火,火焰熄灭后甚至还会留下烟尘,这些设计大大激发了读者的阅读兴趣。在我国,专注于增强现实领域的科技公司Realmax与世界级玩具公司孩之宝Hasbro合作,开发了一款填色涂鸦书。在该套书籍的设计中,设计者先引导儿童亲自动手,随意涂鸦,然后通过Realmax系统和AR技术的支持,将平面涂鸦进行3D重建,360°地实景呈现书籍内容以及儿童的涂鸦画作,从原先书籍的2D交互场景升级演变为3D实时交互场景。通过这种阅读行为的设计,该图书有效地激发了儿童的想象力,培养了儿童的动手涂色能力[7]。

目前,市面上的新形态书籍的设计者不仅关注读者在阅读过程中的视觉交互,还关注其触觉、听觉、嗅觉、味觉方面的交互体验。设计者不仅关注到本能层面的交互,还关注到行为层面和反思层面的交互体验。

二、交互设计视域下新形态书籍设计存在的问题

许多书籍设计者关注到书籍的交互设计,但仍欠缺以交互设计视角组织书籍设计的思维,加之日益进步的材料工艺和技术手段给书籍设计创新提供了更多的可能性,新形态书籍设计存在定位不明确、一味追求形态之新而忽视功能、服务设计缺失等问题。

1.定位不明确

当前,一些新形态书籍的设计存在定位不明确的情况。例如,淘宝上出售的竹简书《弟子规》,以竹简为载体,不利于运输、翻阅和存放,如若专注于营造包含古风古韵的阅读体验,竹简上的简体字又不合时宜,如若为服务于读者的收藏需求,竹简又显得粗制滥造。

2.为追求形态创新而忽视功能

在数字阅读的压力之下,传统书籍设计为了强调其承载文字信息以外的功能,多在形式创新上寻求突破,但也存在过于追求形态而忽视功能需求的现象。例如,由美国Little Simon出版社出版的立体书《爱丽丝漫游仙境》,从形式上看,整本书在绘画风格的选择、线条与色彩的处理、触觉与肌理的设计等方面极为用心和考究,但剧情内容过于简化,使主角爱丽丝的形象塑造大打折扣[8]。只追求形态创新而忽视功能的书籍设计或许能够博得读者的眼球,但无法给读者提供良好的阅读交互体验,最终也难以获得读者的认可。

3.服务设计缺失

随着纸媒阅读与数字阅读的融合、虚拟现实与真实现实的融合成为新形态书籍设计的重要手段,新形态教材、VR/AR书籍能够通过云端为读者提供更多的信息与资源。然而,服务设计缺失也是部分新形态书籍存在的问题。在一些新形态书籍的售卖期,制作团队承诺会持续更新线上资源,但后续缺少对资源的维护,甚至在有的书籍发售一两年后,云端内容就已消失。这种现象都给读者带来了不良的体验。

4.书籍设计与附属产品设计脱节

为不断丰富读者的消费体验,设计者往往会关注一些附属产品的设计,如书籍附带的卡片、道具、纪念品或是辅助阅读工具等。近年来,点读书与点读笔就是典型的借由实体书籍与其附属产品共同提供书籍阅读新形态的设计。读者通过使用点读笔点击书籍页面的指定位置,可以触发单词发音、诗词朗读、古文翻译等音频资料的播放。设计者希望通过这种方式为读者带来更丰富的阅读交互体验,然而现实中往往出现书籍设计与附属产品设计脱节的问题。例如,许多读者反映点读笔可以识别的感应区域过小、需要借由电脑进行复杂的驱动安装、语音包下载操作过于烦琐等问题。

三、交互视域下新形态书籍设计的原则

从新形态书籍设计目前存在的种种问题可以看出,设计者仅具备某些交互设计思维的思考远远不够,还需要以交互设计的框架重新认识书籍设計过程,并引入交互设计的方法,重新组织书籍设计过程。

1.从交互设计视角重新认识书籍设计过程

“交互设计”一词由IDEO(美国著名设计公司)的创始人在20世纪80年代提出。交互设计从用户、场景、需求和产品的多维度出发,以建立起人和产品更加高效、顺畅、深入地沟通。可以说,交互设计以人的行为作为研究对象。新形态书籍中的各种“新形态”是经由设计之后呈现的结果,无论是何种新形态书籍,其使命均在于与读者建立起知识、文化、思想的沟通桥梁。

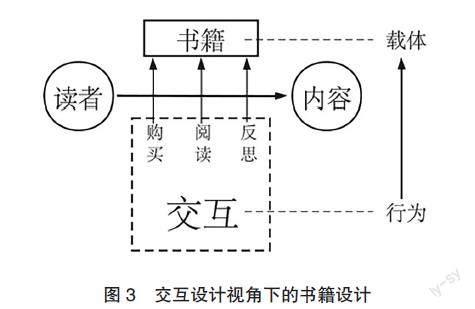

书籍是读者与内容沟通的媒介,读者通过对书籍的购买、阅读、反思完成与书籍内容的交互。因此,书籍的设计核心即设计者对读者与内容之间产生的交互行为的设计,无论书籍以何种形态呈现,其都是交互的载体(见图3)。

2.交互设计视角下新形态书籍设计的原则

对于以交互设计视角重新认识书籍设计过程,笔者提出“以读者为核心、以交互为先导、以谋事代造物、以开放心态跨界合作”的新形态书籍设计原则。

(1)以读者为核心

读者是交互行为发生的主体,也是书籍设计需要把握的核心。设计者根据书籍内容可以定位目标读者群体,需要研究目标读者的心智、理解力、阅读行为、消费习惯及能力等,明确读者的核心需求,再以此为原点展开交互设计思考。例如:为儿童读者设计科普性读物,采用在视觉和触觉上直接、简单、能够产生刺激的交互方式;为青少年读者设计悬疑类书籍,可采用较为复杂的解密式互动方式。设计者本着以读者为核心的原则,可以有效避免新形态书籍设计过程中可能出现的定位不明确的问题。

(2)以交互为先导

在交互设计的视角下,读者与内容之间产生的交互行为是书籍设计的核心,书籍最终呈现的形态是交互的载体。因此,交互框架的设计应依托书籍形态设计,书籍形态应尽量契合、满足和体现交互框架。例如,荷兰著名书籍设计师伊玛·布为巴黎编织艺术家希拉·西克斯(Sheila Hicks)设计了一本用以展示希拉在过去50年中创作成果的微型编织和纤维作品的书籍——《编织的隐喻》。伊玛·布首先明确了读者在翻阅书籍时能够通过视觉和触觉引导,唤起内心对纺织布料真实感觉这一交互目标,然后尝试了多种手段,最终选择将纸张边缘做磨损工艺处理,并通过为系列内每一本书设计不同的边缘,为读者呈现该书特殊的韵味[9]。本着交互先导的原则,设计者能够更加明白设计目标与手段之间的因果关系,以此避免新形态书籍设计过程中可能出现的为了追求形态创新而忽视功能的问题。

(3)以谋事代造物

随着新兴技术的发展,将云端资源和实体书籍进行融合成为新形态书籍设计的重要手段。这类电子书籍不仅可以结合数字阅读和纸媒阅读的优势,还可以给读者带来极为丰富、多维度的交互体验,实物书籍则通过书籍的形态设计来契合、满足和体现交互框架。这类新形态书籍不仅需要设计实物书籍的形态,还需要设计云端的虚拟资源、虚实资源与实体资源的结合方式,以及虚拟资源的更新与维护等后续服务。由此,书籍设计从传统的“造物”转变为“谋事”,即不囿于设计实体的物的范畴,要在读者购买、阅读、反思体验全程的交互目标的基础上提出综合、整体的解决方案。设计者本着这一原则,可以避免在新形态书籍设计中出现服务设计缺失的问题。

(4)以开放心态跨界合作

交互设计者介入书籍设计,或是书籍设计者借用交互思维进行设计,充分体现了新形态书籍设计的跨界合作特性。由于新形态书籍涉及方面之广,书籍设计者在设计过程中或许还需要与平面设计者、动画设计者、程序员甚至工业设计者开展多方面跨界合作。央数文化(上海)股份有限公司旗下的创意科技儿童品牌“小熊尼奥”打造的“小熊尼奥AR互动绘本系列”即为书籍设计跨界合作的成功案例。该套系列绘本引入AR技术,让读者得以实现三维互动学习。设计团队考虑到儿童没有手机,平板电脑对儿童而言重量较大,因此研发出一款放大镜式、儿童专属的阅读设备Magnifier NEO,保证了书籍AR效果的完美呈现。该设计荣获2015德国IF设计大奖和意大利A'Design Award 2015国际设计大奖[7] 。Magnifier NEO属于工业产品设计范畴,却与新形态书籍“小熊尼奥AR互动绘本系列”一起,给读者以完整而具有开创性的阅读体验,因此获得了商业上的巨大成功。设计者以开放的心态进行跨界合作,通过多方面合作满足读者需求,可以解决书籍设计与附属产品设计脱节的问题,使整体设计获得成功。

在以交互设计视角重新认识书籍设计过程并把握“以读者為核心、以交互为先导、以谋事代造物、以开放心态跨界合作”原则的情况下,设计者可以引入交互设计学科的设计方法[10],构建新形态书籍设计流程,从而完成新形态书籍设计。

|参考文献|

[1]赵曦. 数字阅读语境下的书籍形态设计[J]. 商丘师范学院学报,2018(8):102-104.

[2]吕敬人. 由“装帧”到“书籍设计”观念转换的思考[C]//中国编辑学会. 图书编辑规程论:中国编辑学会第十二届学术年会论文集. 北京:中国标准出版社,2007.

[3]谢珂,李昌菊. 试论现代立体书籍中的“五感”体验[J]. 艺术教育,2015(4):283.

[4]唐纳德·A·诺曼. 设计心理学3:情感化设计[M]. 何笑梅,欧秋杏,译. 北京:中信出版社,2015.

[5]夏辉璘. 基于阅读行为动作的书籍设计方法探究[J]. 包装与设计,2019(3):102-103.

[6]冯蓓蓓. 技术美视角下书籍装帧的多元化形态研究[J]. 包装工程,2017(6):213-218.

[7]王秀丽,胡玉康. AR技术关照下的儿童书籍设计新形态[J]. 出版发行研究,2016(5):48-50.

[8]陈若飞. 世界经典立体书《爱丽丝漫游奇境》设计要素研究[J]. 中国美术,2018(1):137-140.

[9]徐静琪. 建构书籍模型:从设计方式解读当代书籍设计的新类型[J]. 编辑之友,2017(3):81-86.

[10]艾伦·库伯,罗伯特·莱曼,戴维·克罗宁,等. About Face 4:交互设计精髓[M]. 倪卫国,刘松涛,薛菲等,译. 北京:电子工业出版社,2015.