文脉光华 山水青绿

——巨幅新湘绣作品《天下洞庭》原画创意简析

2023-07-19李少华肖家墨长沙

◆李少华 肖家墨( 长沙 )

画家萧振中

萧振中,1958年生于湖南省凤凰县,中国美术家协会会员、湖南省美术家协会第八届理事、湖南省文史研究馆特约研究员、湖南省中国画学会副主席(副会长)、湖南当代中国画创作院副院长。毕业于湖南师范大学,结业于广州美术学院。追随黄永玉先生习画多年。先后在中国美术馆、湖南省画院美术馆、扬州八怪纪念馆等地举办个人画展。论文及作品发表于《美术观察》《中国美术馆》《文艺报》等国家级报刊。创作活动及代表作被收录于《中国画艺术年鉴2005》《中国画艺术年鉴2012-2013》《湖南美术五十年》《新中国湖湘艺术成就》《1978—1998中国美术选集·绘画卷》等。2023年,由肖振中创作画稿的巨幅(高2.4米,长5.5米)湘绣作品《天下洞庭》正式陈列于北京人民大会堂湖南厅。

巨幅新湘绣作品《天下洞庭》原画是著名画家萧振中、李家池2022年最重要的艺术创作成果。历经180多个日夜的原画创作者的倾情描绘和湘绣工艺师的精心绣制,高2.4米、长5.5米的新湘绣作品《天下洞庭》如今已经完美陈列在北京人民大会堂湖南厅,与另一巨幅水墨山水画《张家界》相得益彰,展示了湖湘文化在新时代的全新面貌和三湘儿女的蓬勃朝气,体现了湖南文艺界挑战难度、创新高度、展现气度的情怀,彰显了湖南艺术家有担当、有情怀、有才气的品格。《天下洞庭》是新时代一件具有重要的思想艺术和观赏价值的美术精品。

《天下洞庭》气势开阔,色彩清新。画家在中国传统青绿山水画的基础上大胆创新,巧妙构思,把岳阳楼深厚的文化底蕴和洞庭湖壮阔的万千气象表现得淋漓尽致。整幅画面一派春和景明的祥和气象,呈现出独特的湖湘气质和艺术表现手法的中国气派。

文脉光华:湖湘文化聚洞庭

楚荆之地,人杰地灵,湖湘历史,源远流长。从唐代以来确定的“湖湘”一词,已经成为湖南人文地理的重要概念。朱熹在《文集》《语类》中就大量使用“湖湘之学”等语。明清以来,海内外学人将湖南特有的地域文化,称之为湖湘文化。

湖湘文化作为一种独特的地域文化,日破云涛,月临星汉。在华夏民族五千年文明进程中,三湘子民承前启后,不断开拓,创造了辉煌灿烂的湖湘文化,孕育了独树一帜的湖湘精神。

湖湘文化之魂,可概括为八个字:心系天下,敢为人先。溯其文本源头,即为范氏雄文《岳阳楼记》。登斯楼也,俯瞰八百里洞庭湖,不以物喜,不以己悲,这是何等胸襟!彰显的是湖南人胸怀天下、忧国忧民、敢为天下先的博大胸怀。湖湘文化为中华传统文化中的进取精神树立了一个标杆,成为中华文明史上闪烁异彩的精神财富。

自宋范仲淹作《岳阳楼记》以后,脍炙人口的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”“不以物喜,不以己悲”的名句,使岳阳楼承载了更多的人文意义。元、明、清各代亦有无数诗人名家在此登览胜境。他们凭栏抒怀,或记之于文,或咏之于诗。历代画家也是喜欢对其反复描摹,将它伟岸的形貌记录在咫尺画幅之内。岳阳楼也成为中国传统绘画创作中一个经久不衰的主题。

在完成为湖南省人民会堂三幅巨幅荷花作品后,萧振中接到了为北京人民大会堂湖南厅创作湘绣作品画稿的任务。

《天下洞庭》应运而生!

山水青绿:不唯传统气象新

“命题作画”是一种责任,更是一种挑战。萧振中五易其稿,倾注了一个湖南艺术家对湖湘文化的一往深情,也是他在艺术探索道路上的谨慎尝试:既要继承传统,更要大胆创新。

在萧振中看来,继承传统除了吸收历代中国画的技法外,更重要的是对文脉的延续和对中国画艺术内涵的拓展。《天下洞庭》采用传统的青绿山水画法,但是又打破了传统青绿山水画的程式化,不唯传统,也不唯笔墨。

青绿山水画自带皇家审美基因。隋代展子虔的《游春图》被后世认为是中国山水画开宗立派之作,素有“天下第一画卷”的美称。北宋王希孟《千里江山图》则绘尽山川之壮丽、江河之秀美,青绿重色,历尽沧桑至今仍灿烂夺目。《天下洞庭》也力图用气势磅礴的画面和清新秀丽的色彩,传递出天、地、人之间的秩序感。

中国传统的青绿山水是在发展中不断衍变的。自唐宋后,元代水墨山水和浅绛山水蔚为大观,但擅长青绿山水者仍不乏其人。古拙而艳丽的风格,把青绿山水画又往前发展了一步。明初时期青绿山水画虽然笼罩在元人的风格之下,如马琬、郭纯、石锐、戴进等,但也逐渐形成了独特的风格。到明末,画坛影响最大的董其昌在代表作《画堂锦记图》中,绘远岫、坡石、平湖、树木、房屋,以石绿、石青为主色,兼施赭石和淡墨,得温润华滋之致。

青绿山水画的不同风格历经元、明、清,各自发展又相互影响。在此基础上逐步发展为近代的张大千、刘海粟等创立的青绿泼彩山水。没骨重彩长于艳丽缤纷,青绿泼彩长于热烈酣畅。现代画家中擅长青绿山水画技法的也不在少数,像黄宾虹、黄山寿、吴湖帆、谢稚柳、贺天健、陈佩秋、何海霞等都是画青绿山水的高手。中国绘画从一开始的重色写形到青绿山水再到宋代的水墨山水,逐渐形成了中国绘画的精髓。但直到今天的绘画,青绿山水仍然是很重要的表现形式。

新时期的中国传统山水画历经了半个多世纪的发展变化,到了今天,整体面貌有了巨大的变化。每一个时代的画家都应该以时代的要求为主要表现对象,表现时代的发展变化。如果一个画家能抓住时代的机缘,就会成为这个时期的大家,如果失去了这个机缘,就只能是平庸地度过。在这里,萧振中很好地处理了三种关系:传统与生活的关系、传统和现代的关系、传统和创新的关系。

时代性不是机械地贴上时代物件,而是要充分展示时代的审美意趣。《天下洞庭》里,主体建筑巍然耸立,大湖中的行舟充满动感,天际线张力十足。萧振中没有强行画上更有时代感的轮船和最能体现当下东洞庭湖地标性的两座大桥,但画面仍然充满现代感,靠的是在审美元素上不一味遵循传统程式。现代审美意识赋予了作品全新的气息。

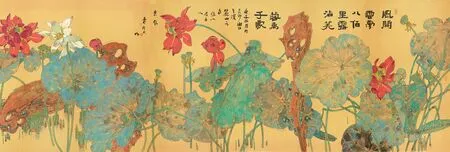

爱莲说(陈列于湖南省人民会堂) 130m×750cm 国画 萧振中

风开云梦八百里,露沾芙蓉万千家(陈列于湖南省政府省长接待厅) 130cm×750cm 国画 萧振中

萧振中具有时代气息的新青绿山水画,一方面是出自主题表现的需要,另一方面则是他执着于对青绿技法的探索。特别是他在重彩荷花的实践中形成了独具特色的面貌,得到了当今画坛的高度认可。萧振中的荷花作品用笔精细而不琐碎,用色瑰丽而不火燥,画中渗以水墨皴法,既有青绿山水的明丽,也有文人画的“气韵”。如果说萧振中在荷花创作中的青绿重彩探索让他在当今中国画坛独树一帜,那么用青绿重彩回归山水画则是他深厚功底的全面体现。在《天下洞庭》中,从构图的大开大合到色彩的丰富协调,从意境的精心营造到审美的传承拓展,都达到了一个新的高度。

潇湘之美:不到潇湘岂有诗

在中国山水画流派中有着南派与北派之分。南派展现的大多是江南地区独特的宁静平和以及烟云秀润;而北派则以北方山水作为表现对象,崇尚的是壮丽雄伟。萧振中、李家池的《天下洞庭》显然是属于南派山水画。除了表现的地理环境、风土人情都有特定的指向外,画法上当然也倾向于南派风格。但是,中国山水画发展到今天,早已没有传统意义上的“南北派”之分了。萧振中也不会囿于某一画派的束缚:一切表现手法都服从于画面审美的需要,围绕表达的主题展开,才能让一幅作品具有更强大的生命力和鲜明的时代性。如果非要分出“南北”之别不可,那也只能说是萧振中在南派山水画的创作中走出了更为惊艳的创新一步。

南派山水画中,与湖南相关的作品非常多。唐末五代时期的董源,宋朝的江参、禅僧玉涧、牧溪、李成、米友仁、夏圭以及后代的许多画家都创作了以潇湘为母题的绘画,留下来的作品数不胜数。但我们不得不提到董源的《潇湘图》和米友仁的《潇湘奇观图》。

董源是一个全能型的画家,但最有独创性且成就最高的还是山水画。特别是他用首创的披麻皴和点苔法来表现江南一带的山形水貎,神妙地描绘出峰峦晦明、汀渚掩映、林麓烟霏的江南景色。他创作的《潇湘图》更是被画史上视为“南派山水”的开山之作。董源,生于唐末五代时期,卒于宋初。从史料记载来看,董源前期是学李思训的着色山水,后来又取法王维,多画水墨山水,再吸取荆浩的墨法加以变化,集三位大师所长于一身,遂成就自家面貌。董源敢于突破章法构架和结构观念上的限制,更有他艺术修养的凝聚,不愧为“南派山水画之祖”的美誉。在《潇湘图》中,连绵的山峦,茂林远树,云雾隐晦其中,在他的披麻皴点染下,显得浑厚滋润,江南山水风貌尽显无遗。画面是如此的平淡,又是那样的意味深长,充满了“洞庭张乐地,潇湘帝子游”的意境。

看取莲花净 240cm×98cm 国画 萧振中

米友仁的《潇湘奇观图》是一幅长卷,画中情景,为其参照父亲米芾卜居镇江的海岳庵上的实景,而不局限于某处具体山水,画出了江南气候湿润多雨、水汽蒸腾的奇特景象,从而表达对“变态万千”的潇湘奇观景致的怀念之情。父亲米芾的《潇湘八景》必然早已在米友仁心中播下了诗意的种子:“潇湘之景可得闻乎?洞庭南来,浩淼沉碧,叠嶂层岩,绵衍千里,际以天宇之虚碧,杂以烟霞之吞吐,风帆沙鸟,出没往来,水竹云林,映带左右,朝昏之气不同,四时之候不一,此则潇湘之大观也。”充满诗意化的文字,最终在儿子米友仁笔下转化为氤氲缥缈、充满诗情画意的画面— 《潇湘奇观图》。

江南的美好,都尽在董源的《潇湘图》和米友仁的《潇湘奇观图》之中:清幽朦胧、平淡天真、秀美圆润,平淡而幽深,苍茫而深厚。湖南(或者说江南)的山水就这样被定格在一个充满诗意的美学式样中。千古江山有艺术的加持,未尝不是一件好事。这是潇湘大地的独特魅力,也是艺术作品能够永世流传的秘诀。萧振中、李家池的《天下洞庭》在画面效果和具体表现技法上与董源和米友仁并没有太多形式上的可比性,但在诗意的表达上他们之间又是那么的契合。更重要的是他们都在用自己的方式为锦绣潇湘造境,并开创了全新的山水之美。

构图之美:大开大合气势阔

岳阳楼在中国传统文化中已经成为一种恒定的标识。从单体建筑层面看,岳阳楼远没有黄鹤楼和滕王阁雄伟,但岳阳楼仍然因为一篇雄文而占据了四大名楼的魁首,同时也因为它在地理位置上与洞庭湖天然地连为一体,平添了一种壮阔之气。《天下洞庭》采用了较为写实的手法来描绘岳阳楼和洞庭湖。这种看似平淡却巧妙之极的处理方式让这幅作品足以承载其肩负的文化和审美内涵。

这样一幅全景式的宏大作品,构图是第一要素。这种大开大合的构图在古代是很难看到的。中国传统山水画在构图上有“三远法”之说。宋代郭熙在《林泉高致》中提出:“山有三远,自山下而仰山崩,谓之高远:自山前而窥山后,谓之深远:自近山而望远山,谓之平远。”三远法实际上就是创作时采取的视角角度。

《天下洞庭》的构图是使用现代无人机才有的航拍视角,这种视角似乎与“三远法”没有明确的对应关系,但这种视角确实既能表现岳阳楼的雄伟庄严,又能体现洞庭湖“衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯”的开阔气势。“楼”与“湖”在文化内涵和现实地理上都有不可分割的联系。这种俯视的视角相当于是观画者在俯视“楼”与“湖”,另外还有一个虚拟的人物在“楼”上俯视着“湖”。通过这种巧妙的“气”把观画者带入其中,使画面具有更强烈的真实感。

萧振中在创作期间,曾多次来到洞庭湖边,登楼揽胜,胸怀天下,自有气度。自然界物象有远有近,有明有暗,景物有强有弱,有清有浊,故而必然产生虚实变化,反映在构图上必然有虚实、隐显、明晦、藏露。《天下洞庭》这种以大山大水为表现对象的作品,如何处理好“开合”“聚散”“放收”等山水画对立因素给了萧振中发挥的空间。

中国画讲究“疏可走马,密不通风”,“密集”要注意凝聚,“疏散”要注意秩序,要处理好开与合的辩证关系。有开必须有合,有聚必须有散,有放必须有收。构图上的虚实也至关重要。实的地方要空灵,景实而意虚,实而不塞,要透气,要有“活眼”。虚的地方要合情合理,虚而不空。虚实相变相生,虚中见实,实中见虚。清笪重光说:“虚实相生,无画处皆成妙境。”

《天下洞庭》画面的主体部分基本上是按照写实的手段完成的,主要建筑的位置和现场几乎是一样的。当然这种视觉真实是仇英笔下的楼阁亭榭所不能比的。主体建筑造型严谨,在画面中位置也非常重要。近景的建筑、树木、堤岸形成了一条美妙的曲线,与远景的曲线形成了很好的呼应。岳阳楼的楼顶冲破近景的曲线,把洞庭湖又恰到好处地统一在一个强大的气场里。

远处的君山是一个特定的地理单元,也是平衡画面的重要因素。更远处的地平线被处理成了一条略带弧度的线,视野豁然开朗。这是一种技法手段,更是一种时代气息。古人是没有这么画的,因为古人根本就不知道地球是圆形的,也没有航海的经验。就是因为有这么一点处理,整个画面的气势就完全不一样了。宽阔的湖面大而不虚,江上行舟仿佛带着一种使命朝着远方疾驰而去。

而前方就是长江!直至通江达海!

节韵之美:搜尽奇峰打草稿

在山和水如此紧密结合却又各自独占画面重要位置的画幅中,如何让两者都得到充分的展示,画面的节奏和韵律是很重要的手段。节奏和韵律既有区别又有联系。节奏是美的现象在外在形式上有规则的反复,韵律就是有规律的抑、扬、顿、挫变化,使形式富于律动的变化美。节奏是韵律形式的纯化,韵律是节奏形式的深化,是情调在节奏中的运用。如果说节奏是富于理性的机械运动形成的视觉快感(就绘画而言)的话,那么韵律则是富于感情的生命形式的视觉趣味。

节奏韵律在造型活动中的主要作用就是使形式产生趣味,具有抒情的意味。画论中“气韵生动”主要应是节奏韵律在画面中的作用。“气韵生动”就是画面表现出来的“生命的节奏”或“有节奏的生命”的视觉形象,就是一幅画中各种形式要素间的有机联系形式的“一气贯通”“浑然天成”的感觉,实际上就是巧妙运用节奏与韵律解决构图中的律动与关联的规律。“搜尽奇峰打草稿”,“搜尽”是广收博取,“打草稿”是认真选择。

《天下洞庭》主体建筑物严谨笔直的线条与苍松顽石的穿插姿态相映,凸显出楼的气势非凡。巨壑空茫,远山一带,取孟浩然“气蒸云梦泽,波撼岳阳城”诗意,巧妙地把直线、横线、斜线、弧线等各种线条有机地结合,通过轮廓的轻重、线条的疏密,清楚地交代出楼阁远近纵深的层次感和“向背分明”的体积感,比例构造准确合度,飞檐、梁柱、斗拱、围墙等细节描写具体而精致,让观者有几可走进画中之感。远处的山峦则如董源、米友仁般的诗意让人遐想联翩。动与静、轻与重、长线与短线、直线与曲线、大与小……,各种矛盾通过节奏和韵律得到了和谐的统一。

《天下洞庭》中厚重的文化气息是通过对实景的描绘实现的。但哪些东西应该入画?相互之间的关系如何处理?特别是每一处景物之间的节韵,都做了精心安排。比如,主楼和前门之间的过道上,因为有了一块耸立的太湖石,前后之间就有了一种视觉上内在的关联。而在《天下洞庭》中,这样的细节比比皆是。

色彩之美:春风又绿江南岸

萧振中是中国画专业科班出身,但他在长达三十多年的艺术生涯里,他的职业是教授西方画种水彩画,他两次入选全国美展的作品也都是水彩画。萧振中有着非常扎实的西画色彩功底,这也是他在当今中国画坛能够卓尔不群的地方。当然,他在《天下洞庭》这幅作品中并不是简单地运用了西画的水彩技法。恰恰相反,他非常贴切地运用了中国画的传统色彩并赋予其新的时代气息。传统的中国画色彩,说白了,就是青绿技法。但到了当今这个时代,只有青绿肯定是行不通了。萧振中对色彩的感觉既有理性的西学理论,又有更重感性的中国传统基础。《天下洞庭》则充分发挥了他的综合优势。当他把绚丽而丰富的色彩运用到中国画创作中去,出人意料地达到了与中国传统青绿画法殊途同归的效果。极富生命力的线条有了色彩的加入而焕发出勃勃生机。最具中国传统韵味的线条和最具西方艺术表现力的色彩在这里如此和谐地融合在了一起!

两宋之交,青绿山水逐渐形成了金碧山水、大青绿、小青绿山水三个门类。金碧山水重在金碧辉煌,大青绿山水长于灿烂明艳,小青绿山水妙在温蕴俊秀。在创作手法上大致又有工笔青绿与意笔青绿之分。但萧振中显然没有受到这些条条框框的限制,一切技法都服务于主题表现的需要。画面的色调还是青绿山水,特别是远景部分,每一个局部都是一幅完整的传统青绿山水画。在这种基调上,主体部分的色彩既丰富又统一。点睛的岳阳楼厚重而灵动,周边树木的颜色以青绿为主,适当地用赭石和土黄加以点缀。他对中国画最重要的颜色赭石用得非常小心,既要通过赭石去提亮画面的明度,又不能破坏江南山水的青绿特质。主楼建筑的红色与下面墙体的红色既突出主体,又有所区别。现实中的岳阳楼周边本来是没有松树和柏树的,但为了烘托主楼的历史厚重感,他用不同的笔法画上了更具历史沧桑感的松树和柏树。树叶的颜色也是进行了有序地组织。

以主楼为中心,萧振中还巧妙地运用现代绘画和摄影中“光”的概念,给原本冷色调的青绿山水“打”上一束“光”,让整个画面的主体部分“笼罩”在一种微妙而真实的光晕中。这种光的感觉其实就是通过色彩的变化来实现的。有了这束不破坏整体色调的“光”,画作的审美寓意陡然提升。

《天下洞庭》这种较为纯粹的色彩在后期的湘绣绣制中也得到了完美的呈现。湘绣与其他绣种在配色上最大的区别是它的绣线色彩极为丰富。其他绣种多数使用绣线的原色,湘绣却充分利用掺针掺色的作用,巧妙地将几十种原色花线在质地上相互叠加、调和,来表现同一色彩由深到浅或由浅到深的过渡。掺针参差不齐,相互交错,使线色在均匀混合中逐渐晕染。

湘绣以画稿为蓝本,“以针代笔”“以线晕色”,在刻意追求画稿原貌的基础上,进行艺术再创造,不但保存着画稿原有的笔墨神韵,而且通过刺绣工艺,增添了物象的真实性和立体感,起到了一般绘画所不及的艺术效果。“以针为笔,以缣素为纸,以丝绒为颜色”,绣工们大大发挥掺针参色的作用,巧妙地以各种原色花线在质地上参互调和。用于同一色彩由深到浅或由浅到深的过渡,表达出逐渐变易又混合均匀的色阶,创造了各种绚烂和谐悦目的色彩。萧振中、李家池的《天下洞庭》在色彩的运用上与湘绣的工艺特点巧妙地达到了相得益彰的效果,这大概是因为两者同为湖湘文化精髓的缘故吧。

前生是佛座 34cm×138cm 国画 萧振中

古往今来,描写岳阳楼和洞庭湖的美文诗词汗牛充栋,唯范仲淹的《岳阳楼记》千古传颂。描绘岳阳楼和洞庭湖的美术作品也浩如烟海,但真正能让世人记住的佳作却凤毛麟角。萧振中、李家池《天下洞庭》的问世,无疑给这座千古名楼和浩瀚大湖增加了一件标志性的艺术佳作。