论弘一法师书信手札所体现的书学思想

2023-07-19徐宇泉州师范学院文学与传播学院

◆徐宇( 泉州师范学院文学与传播学院 )

饶益众生 书法 弘一法师

碑帖互补,由博而约

弘一法师(1880—1942),俗姓李,幼名文涛,后改名叔同,39岁出家,释名演音,号弘一。少年时他从赵幼梅学词,从唐敬严学金石篆刻,1898年考入南洋公学,后留学日本,毕业于东京美术学校西洋画科。1918年在杭州虎跑定慧寺披剃为僧,后圆寂于泉州。他是近代佛教律宗的高僧,于佛法、书法、文章、诗词、音乐、戏剧等领域造诣极深。①

民国承继清代,自阮元《南北书派论》著作出版,书家抑帖扬碑之端倪已初现,而康有为《广艺舟双楫》的刊行,则将“尊碑抑帖”观念推向高潮,甚至书中明确提出“尊魏卑唐”,虽然康氏癸亥西游后观念有所转变,但此时书坛的主流思潮仍为“崇碑”观念主导。

这与当时社会背景有所关联,推翻清庭意味着统治中国两千多年的封建君主专制的废除,清朝闭关锁国、文字狱政策,使整个社会长期弥漫着一种封闭压抑氛围。书家们思想与艺术受到禁锢,急需一种新的气象冲刷憋屈的心态,于是以“重、拙、大”的尚势之阳刚书风占据书坛主导地位。

民国时期,西学之风逐渐充斥书坛,书家们意识到守成不变是行不通的,从崇碑到碑帖融合的观念转变,是整个民国时期书法发展的缩影。

弘一法师出生在天津,父亲是清朝吏部尚书,幼时家底殷实,从赵幼梅、唐敬严习书,临过白摺小楷《昨非录》②,后又接触篆、隶、真、行、草,早年于魏碑、篆书用功尤深。弘一曾回忆俗世生活:“居俗之日,尝好临写碑帖。积久盈尺,藏于丏尊居士小梅花屋,十数年矣。”③从序言可以得出两点结论,一是弘一早年俗世时对于碑帖的临习曾下过苦功夫,二是弘一对碑与帖并无偏见,而是碑帖均重。

从《李息翁临古法书》辑录的作品来看,弘一对篆、隶、楷、行、草均有所涉猎,书中作品以临摹为主,包括《石鼓文》《峄山刻石》《天发神谶碑》《张猛龙碑》《龙门二十品》《爨宝子碑》《松风阁诗卷》。④

弘一认为学习书法应当涉猎广泛,第一是各种书体都要写,第二要时常读帖。他说:“篆书、隶书乃至行书都要写,样样都要学才好。一切碑帖也都要读,至少要浏览一下才可以。照以上的方法学了一个时期以后,才可以专写一种或专写一体,这是由博而约的方法。”⑤

学习书法须重视读帖不是弘一独创见解,宋人黄庭坚在论书中早已有所提及,黄氏认为:“古人学书不尽临摹,张古人书于壁间,观之入神,则下笔时随人意。”⑥弘一早年临习过黄庭坚的《松风阁诗卷》,对读帖的重视应当是受黄氏的影响。

在弘一看来,读帖固然重要,但若不能以扎实的手上功夫相辅相成,则书法是写不好的。“我想了又想,觉得想要写好字,还是要多多地练习,多看碑,多看帖才对,那就自然可以写得好了。”⑦这种认识实际上是弘一学习书法最精妙之处,他深知眼界认识须与实践操作相结合。书家不仅应该多读帖,以脑体悟作品的内涵神采,还需要日日临池之功夫,以手表达心中所思所想,这是从必然王国走向自由王国的路程。

由此可见,弘一学习古人却并不拘泥于一家之言,而是强调碑帖互补、由博而约的方式。在民国时期的书坛上,弘一以其敏锐的洞察力、扎实的临池功夫、高明的学识见解契合于古人,独树一帜。反观当代书坛,许多书家追求速成之路,不惜专仿“当代名家”,追求时风,意求入展,少有追溯源头的念头,目光短浅,自毁前途,这与弘一法师的深远见解、审美认识相比,实在令人深思。

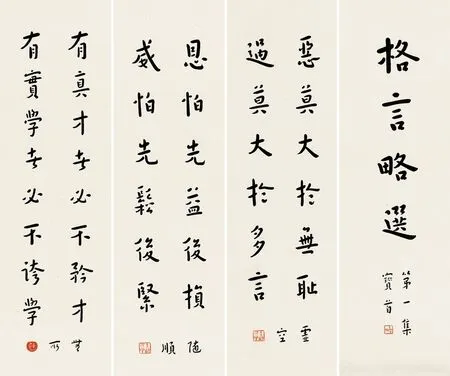

格言略选 书法 弘一法师

中西结合,书画同法

民国承袭近代,“求新、求变、求用”理念仍是社会的共识,政治家借此引进“西学”,希冀全盘西化,文学家们以此来标识自己的文风特征。在这种认识的背景下,“西学东渐”之风正席卷中国,“求新、求变”成为民国书法的特征,其最终目的是“求强”。

这样看来,康有为崇碑思想的盛行不是没有道理的,在追求“雄强”书风的审美下,六朝碑刻的朴拙、开张气势为书家们提供了指引的方向,于是“只下真迹一等”的石刻迅速成为书家取法的对象。然而当此种风气达到顶峰时,书家们意识到一味崇碑只会使得书法的丰富性越来越单薄,他们笔下的字已经无法体现深厚的文化内涵。

另一批书家则坚持对传统文化的深入理解与挖掘,并找寻书法艺术的审美实质与文化内涵,在书法实践上,他们以“碑帖融合”方式为特色,将前人对立的“碑帖”巧妙地融合一体,从传统的土壤中开拓出一条创新之路,显然这是符合中国传统儒家的“中庸”气象的。

弘一法师显然是后者的代表,早年的留学经历使他并不满足“碑帖融合”的方式。在日本留学时,他专攻的是西洋绘画,出于艺术的敏感,他开始尝试用西方绘画的理念融入书法,“朽人于写字时皆依西洋画图案之原则,竭力配置调和全纸面之形状,于常人所注意之字画、笔法、笔力、结构、神韵,乃至某碑、某帖、某派,皆一致摒除,决不用心揣摩,故朽人所写之字,应作一张图案观之则可矣。”⑧

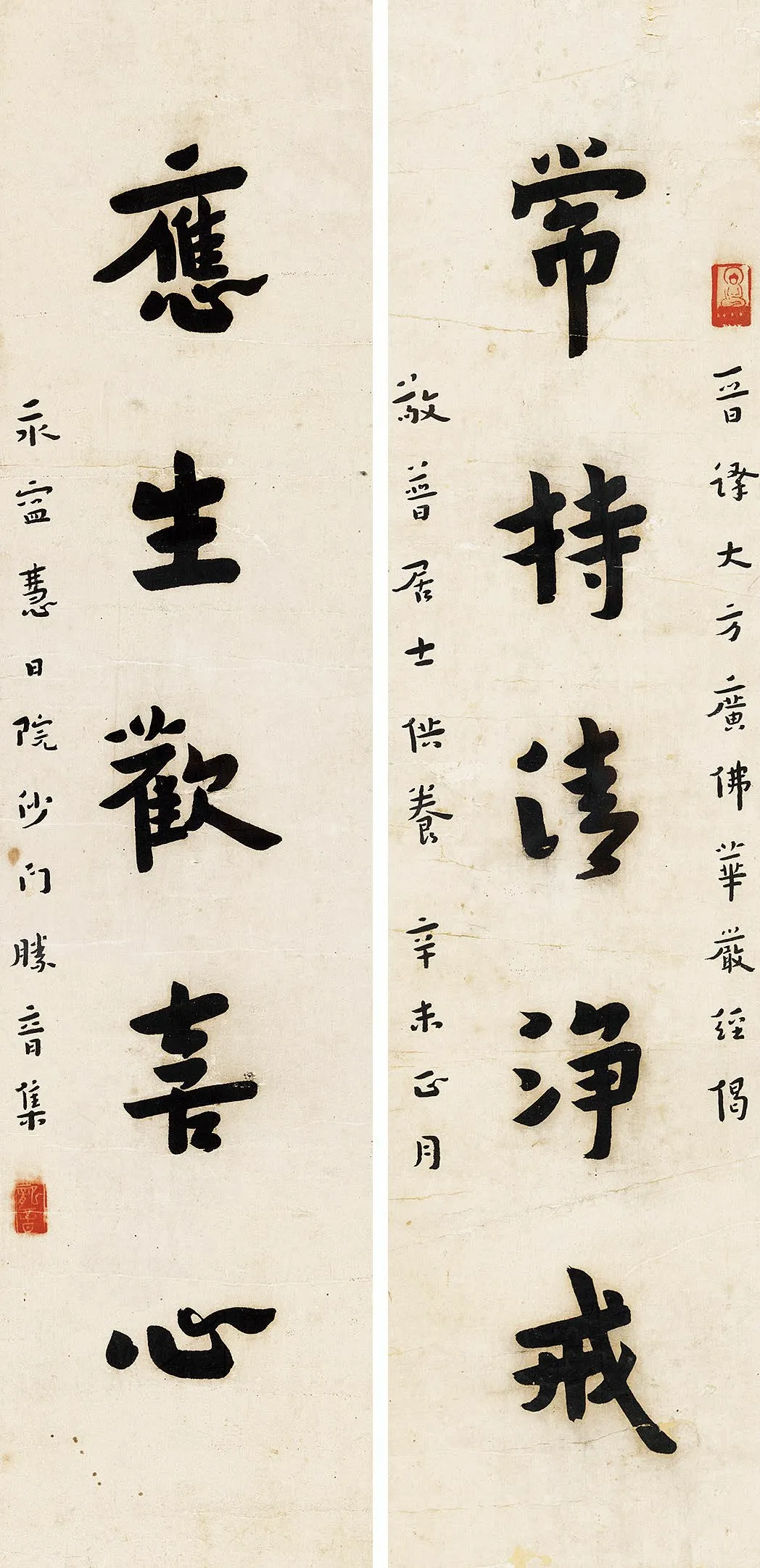

常持应生联 书法 弘一法师

运用绘画理念入书,使得弘一法师超越了“非碑即帖”的视野,站在一个较为宏观的视角去看待书法的碑学与帖学。“书画同源”本是中国古典哲学的命题,宋元“以书入画”是其内涵的延伸,弘一以“西洋画入书”则更显示出其过人的胆识与独特的识见。

在民国时期书坛上,弘一的字,别具一格,每个字的位置恰到好处,整体章法和谐,归于平正,在不经意之处,却可看到作者巧妙的构思。如弘一法师五十二岁书写的“平等、慈光”⑨对联,纯用中锋笔法,字与字之间距离适中,使人观之如观佛,心底升起一股虔诚的敬意,褪去世间的烟火气,平稳又安详。细看之,其单字颇显俏皮,如“心”字三点互相呼应,后两点甚至相连成线,宛如祥云流动,称之为画作亦不为过。“无”字又似微风拂过,上下错位,却又合规一体,正如人之手脚,虽形态不一,然各有用处,合于人之一体,相得益彰。

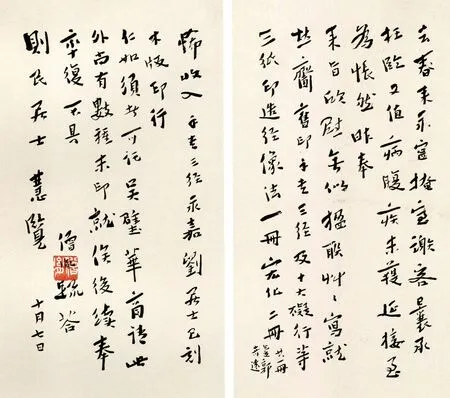

致则民信札 书法 弘一法师

弘一不仅将西洋画的图案观念融入了书法,而且还旁及了篆刻艺术。“不惟写字,刻印亦然。仁者若能于图案研究明了,所刻之印必大有进步,因印文之章法布置,能十分合宜也。”⑩

弘一法师对西洋绘画图案的推崇,实质是倡导“中西结合,书画同法”的艺术理念。他在《谈写字的方法》中说:“在艺术上有所谓的三原则,即一、统一;二、变化;三、整齐。这在西洋绘画方面是认为很重要的。”11与其他人“全盘西化”与“泥古不变”的极端认识相反,弘一“中西结合”的观念,是从传统“以书入画”中来,又从传统中突破出来,入古出新,别具一格,于民国时期书坛上占有一席之地。

参佛入书,人以字传

弘一皈依佛门前,认为“出家人唯一的本分,就是要懂得佛法,要研究佛学。”12很显然,他对出家人的身份是极其看重的,为了潜心研究佛理,宁可放弃以前诸多艺事,对于书法艺术,他却极其纠结。

起初,弘一认为“夫耽乐书术,增长放逸,佛所深戒。”13书法是最能抒情达意的艺术,杜甫《饮中八仙歌》说:“张旭三杯草圣传,脱帽露顶王公前,挥毫落纸如云烟。”张旭写字借助酒兴,脱帽露顶彷佛癫狂之状,借此态直抒胸臆,挥毫书写如云烟流动,气势连绵。刘熙载在《书概》中说:“笔墨性情,皆以人之性情为本。”14刘氏认为书法即是借助笔墨纸砚以抒发情绪,其源头活水来自人之性情。在弘一看来,这些都是修佛之人不可触碰的禁区。

从弘一出家后的经历来看,他确实做到了诸艺皆疏,唯书法这门翰墨之事,却一直持守不放。《〈李息翁临古法书〉序》有记载弘一转变后的观念,“(书法)然研习之者能尽其美,以是书写佛典,流传于世,令诸众生欢喜受持,自利利他,同趣佛道,非无益也。”那么,是什么导致弘一观念的转变?笔者以为可以从两方面来解释。

首先,范古农居士的点拨,使得弘一意识到书法可作为弘扬佛法的媒介,这是外因。这段过程记载在陈星的著作《李叔同》一文中。“弘一法师受戒以后不久,旧友范古农居士即邀请他到嘉兴精严寺小住,弘一法师一到,许多知情人就竞相求其墨宝。弘一法师起初有些为难,以为:已弃旧业,宁在作乎?范古农居士以为无妨,他说:若能以佛语书写,令人喜见,图种净因,亦佛事也!弘一法师听后觉得有道理,遂请购毛笔、瓦砚、长墨各一,凡相求者一概满足他们的要求。”15范古农居士的点拨,使得弘一在修佛与书法中找到了平衡点,以书法为媒介,书写佛语、佛经以达到弘扬佛法的目的。他在《谈写字的方法》一文中阐释了自己的新认识:“不过出家人并不是绝对不可以讲究写字的,但不可以用全副精神去写字就对了。出家人固应对于佛法全力研究,而于有空的时候,写写字也未尝不可,写字如果写到了有个样子,能写对子、中堂,来送与人。以作弘法的一种工具,也不是无益的。”16

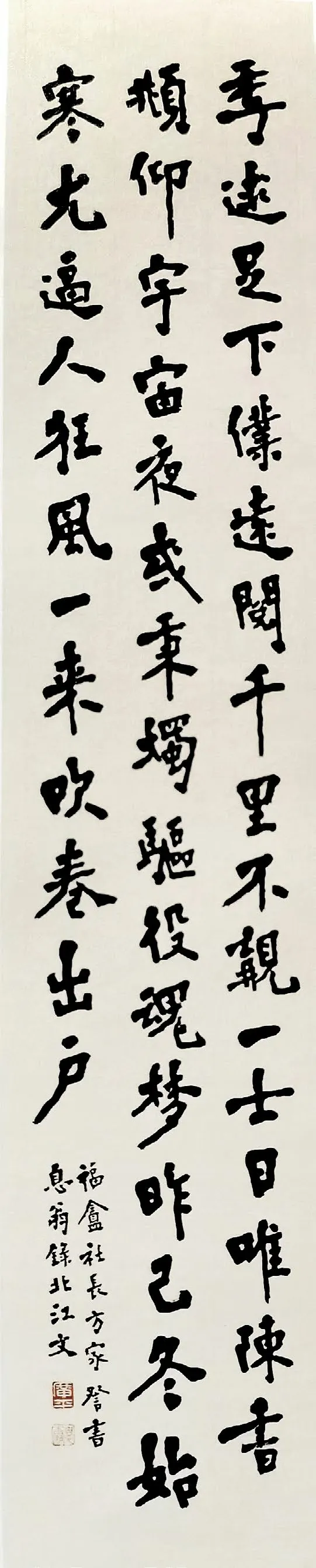

节录北江文 书法 弘一法师

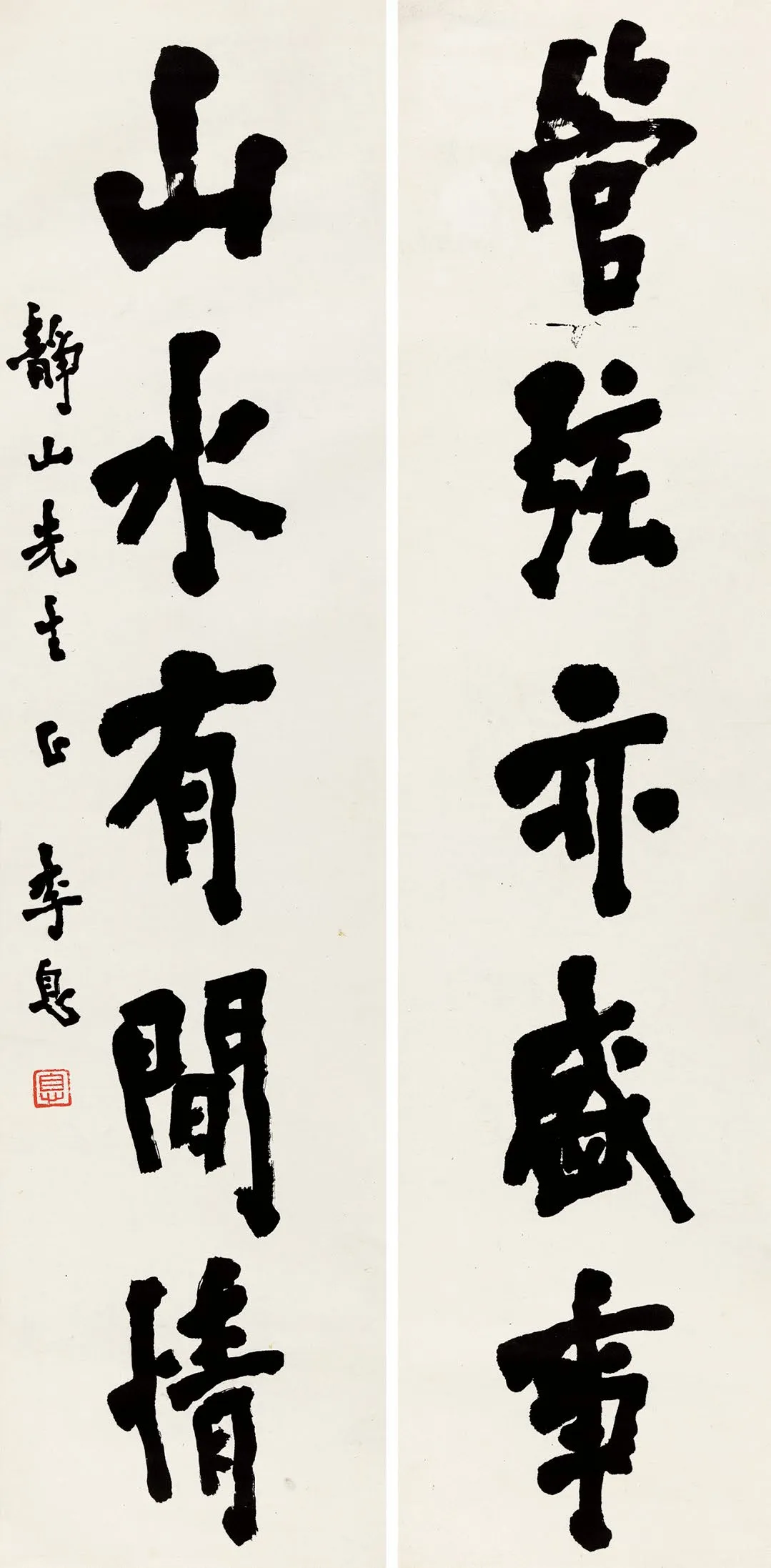

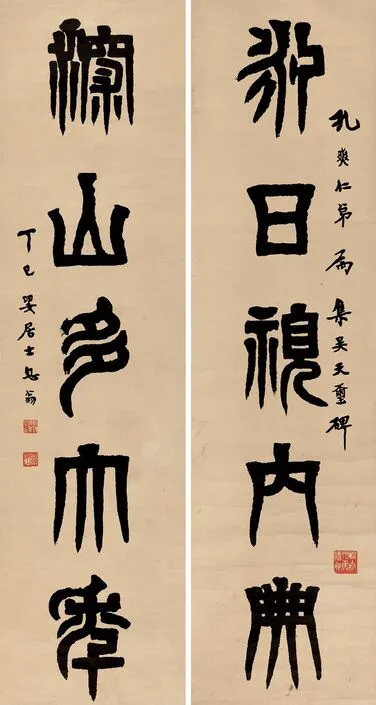

管弦山水联 书法 弘一法师

其次,弘一喜爱书法,十年如一日的临摹已养成习惯,这是内因。与弘一常有书信往来的夏丏尊居士在《〈李息翁临古法书〉后记》称,“(弘一)居常鸡鸣而起,执笔临池,碑版过眼,便能神似。”正是日日临池、常与碑帖往来等苦功的锤炼,弘一才能下笔就神似原作。他晚年回忆自己出家前的日子,十数年时间临写碑帖,久积成堆,这都是喜爱书法的体现。

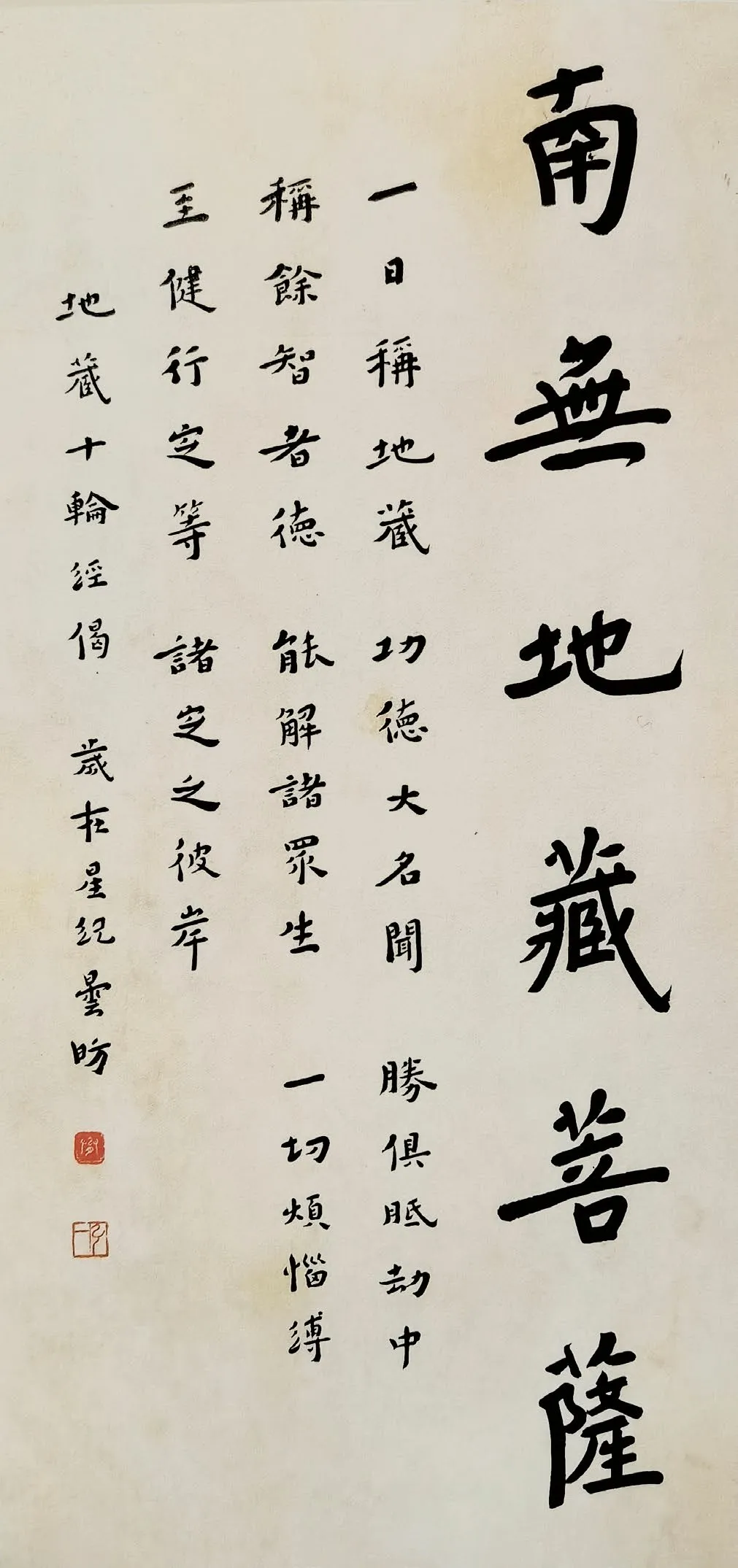

南无地藏菩萨 书法 弘一法师

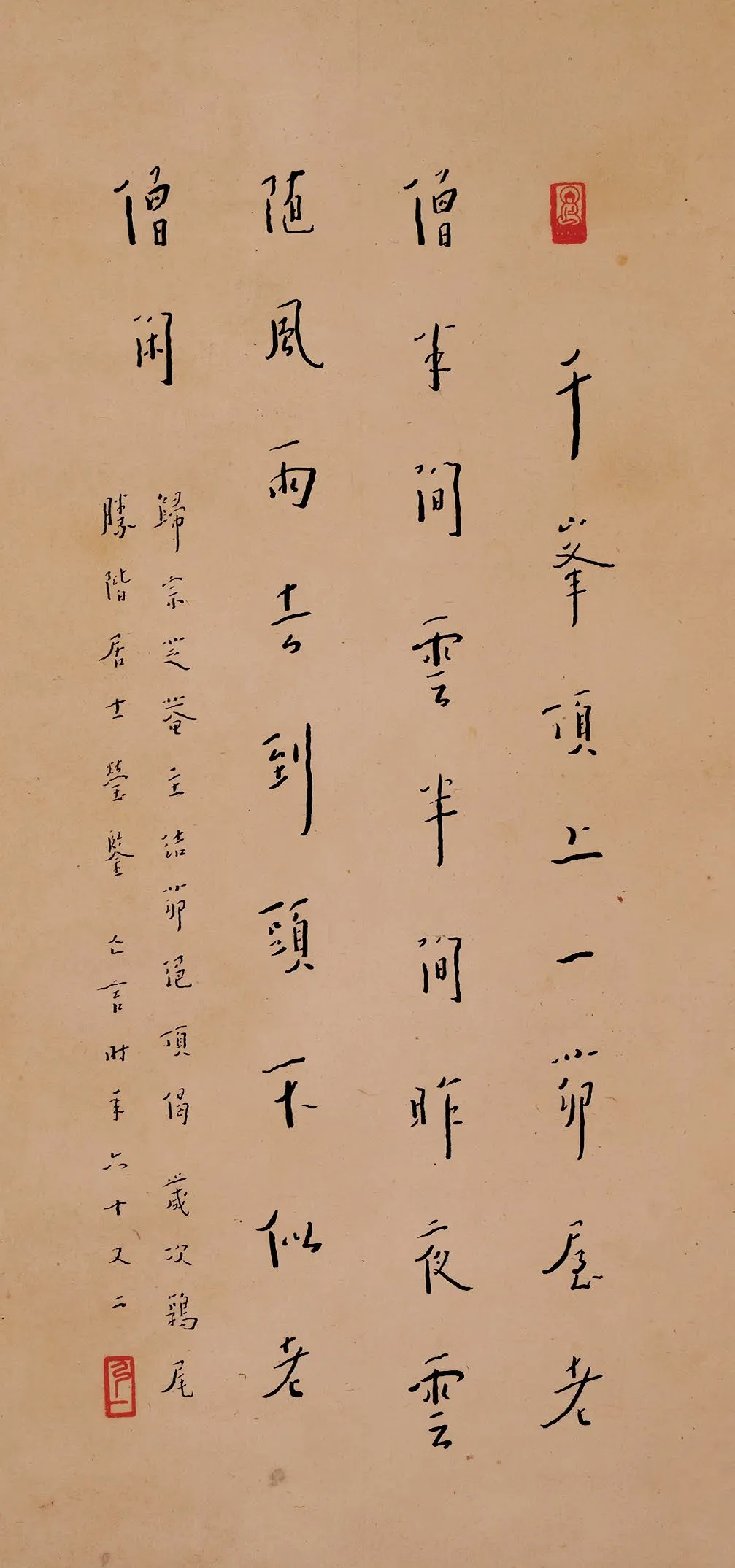

千峰顶上语 书法 弘一法师

可见,弘一观念的转变是由内外两种因素所导致的,笔者以为牵引这两种因素的引子,是弘一“以佛入书,字以人传”的艺术理念。他说“倘然只能写得几个好字,若不专心学佛法,虽然人家赞美他字写得怎样的好,那不过是‘人以字传’而已。我觉得出家人字虽然写得不好,若是能很有道德,那么他的字是很珍贵的,结果却是能够‘字以人传’。如果对于佛法没有研究,而且没有道德,纵能写得很好的字,这种人在佛教中是无足轻重的了。”17

“以佛入书,字以人传”即是以精研佛法为本,写字只是佛法的外化,这与古代书家“字以文传”的实践经历是契合的。古代流传下来的书法作品,历经时间长河的淘洗、突破时代的隔阂,至今仍使我们沉迷其中的缘由,绝不仅是精彩绝伦的笔墨技巧,更为重要的是这些书法作品中文字所承载的文化内涵与修养。王羲之的《兰亭序》、苏东坡的《黄州寒食诗帖》,哪一个不是文学史上赫赫有名的作品?令我们所着迷且孜孜不倦追求着的,正是这些书家的人格魅力与文化修养,即所谓“字以文传”。

弘一“以佛入书,字以人传”其实质是强调内在的修炼,反观当今书坛浮躁的氛围,急流勇进的思潮暗暗涌动,能静下心去研究学问的书者太少,当年的“乾嘉学派”之风已难再现,书法本是寂寞之道,如何持守本心、潜修学问,弘一的艺术理念与实践应能给予我们启示。

永日深山联 书法 弘一法师

书造意境,平淡冲逸

弘一在《致马海髯书》中说:“朽人之字,所示者平淡、恬静、冲逸之志也。”笔者以为弘一所指的平淡,类似于苏轼论文所主张的“平淡”。苏轼在《与二郎侄一首》中说:“凡文字,少小时须令气象峥嵘、彩色绚烂,渐老渐熟,乃造平淡。其实不是平淡,绚烂之极也。”18

弘一的平淡,即是洗尽铅华后的纯净,是蓦然回首时在灯火阑珊处的一抹惊艳,自然天成。

从弘一出家前出版的《李息翁临古法书》来看,早年学习《张猛龙碑》《天发神谶碑》《龙门二十品》的经历,使得弘一格外关注气势的外放,雄壮的气息溢于字表,却少了一分内在的锤炼,结体古拙,左右延伸,显得字形稍扁,章法紧凑且沉稳,以英华外露、骨力开张的阳刚之美为其主要艺术风格。19

出家后一段时间,弘一从追求魏碑雄强气势转变为体悟晋唐雅致的气韵,他说:“拙书尔来意在晋唐,无复六朝习气,一浮甚赞许。”20这段时期作品以《致夏丏尊书》《致刘质平书》为代表,整篇章法渐显超逸之气,意味深长。而佛法的研修,则使得弘一更加注重内在的含蓄,以往放纵开张的气势,已逐渐转变为内敛清挺的静谧气息,字形由左右伸展转变为上下伸展,用笔方圆结合,骨骼清奇,这些转变得益于弘一抄写佛经。佛经的书写,是一件修心养性的事情,书写时须凝神静心,以示虔诚,故抄写时不追求结字的新奇与趣味,而是追求工整严谨。

晚年弘一书风呈现清癯之气,在常年青灯古佛的修行中,佛经的抄写成为一种习惯,以书法做佛事,使得弘一专注于佛法的研修,书法则成为其传播佛法的媒介,此时书写的诸多佛经佛号亦多营造出一种平淡、雅逸的气韵。“起大愿云周法界,以普贤行悟菩提”是弘一法师五十三岁时写给刘质平居士的集华严经句,整幅作品线条凝练,纯用中锋,扎实内敛,偶有连笔如“云”“以”“悟”等字,凸显气韵流动。六十岁时所写的“发心来正觉,忘己济群生”集句冲逸、平淡之气跃然纸上。线条无意于佳,又变化丰富,自然天成,字字之间拉开距离,计白当黑,疏朗简净,营造出平淡、冲逸、雅致的清简书风面貌。

弘一的书法,从早期雄强厚实、骨力强健的沉稳之美,到晚期清瘦雅静、平淡冲逸的简约之美,书风转变如此之大,于民国书坛也属罕见。

笔者考察其著作与书作,发现影响其书风流变的原因来源于艺术理念的转变。弘一自幼接触书法,深受家学熏陶,走的是传统文人之路,后考入西洋学校学习绘画,是受民国时期“西学东渐”之风的影响,中年又遁入空门,精研佛法中西艺术理念融汇一体,使得弘一碑帖融合书风独树一帜。

民国时期受“西学东渐”潮流影响,西方艺术理论与观念流入国内,学科细分使得每一艺术门类更讲究专业性。美学思潮的涌动、心理学的著作逐渐出现在书家案桌,一种新的气象渐显峥嵘色彩。中西结合是碑帖融合发展的延伸,如何突破碑学与帖学的单一研究视域,民国时期的书家已经以“碑帖融合”的实践作出回答。当代书法发展将以怎样的思路继续推进,笔者以为弘一的艺术理念与书风流变,应当能给予我们启示。

注释:

①孙洵编著《民国书法史》,江苏教育出版社,1998年版,第185页。

②林子青编著《弘一法师书信》,三联书店出版社,2007年版,第56页。

③李叔同《〈李息翁临古法书〉序》,柯文辉、刘雪阳主编《二十世纪书法经典·李叔同卷》,河北教育出版社、广东教育出版社,1996年11月版,第111页。

④白砥、金峥著《近现代书法的碑帖融合现象研究》,中国美术出版社,2018年9月版,第97页。

⑤李叔同《谈写字的方法》,柯文辉、刘雪阳主编《二十世纪书法经典·李叔同卷》,河北教育出版社、广东教育出版社,1996年11月版,第114页。

⑥上海书画出版社、华东师范大学古籍整理研究室选编、校点《历代书法论文选》,上海书画出版社,2019年1月版,第355页。

⑦同⑤,第115页。

⑧李叔同《致马海髯书》,柯文辉、刘雪阳主编《二十世纪书法经典·李叔同卷》,河北教育出版社、广东教育出版社,1996年11月版,第112页。

⑨上海市书法家协会编《海派代表书法家系列作品集·弘一卷》,上海书画出版社,2006年12月版,第78页。

⑩同⑧,第112页。

⑪同⑤,第114页。

⑫同⑤,第112页。

⑬同③,第111页。

⑭刘熙载著《艺概·书概》,上海古籍出版社,1978年12月版,第169页。

⑮陈星著《李叔同》,湖北美术出版社,2002年11月版,第19页。

⑯同⑤,第112页。

⑰同⑤,第113页。

⑱苏轼著《苏东坡全集》,北京燕山出版社,2009年12月版,第2097页。

⑲郭舒权著《民国书法史论》,上海人民美术出版社,2001年8月版,第35页。

⑳林子青编《弘一法师书信》,三联书店出版社,2007年1月版,第56页。