翻译美学视角下《伤寒论》重言词英译方法对比探究*

2023-07-12王晓璐孔祥国

王晓璐,丁 杨,孔祥国

(北京中医药大学人文学院,北京 102488)

《伤寒论》为第一部融理法方药为一体的辨证论治的医学著作,其英译对于中医药文化传播与国际交流具有重要意义。重言词作为中医典籍的语言风格之一,在《伤寒论》中频繁出现,但目前重言词的研究主要集中在文学类著作中且多集中在汉语研究领域,中医典籍的重言词及其英译研究相对较少。中医典籍重言词的英译研究还处于初步探索阶段。作为译学与美学结合的产物,翻译美学是中国翻译理论的特色之一,其以一种全新的视角指导着翻译的研究和实践。为此,本研究将基于翻译美学的视角对《伤寒论》中重言词的翻译进行研究分析,旨在拓展《伤寒论》英译研究的维度,引起学者对重言词翻译的重视,并力图再现中医典籍的美学意蕴,为翻译美学视角下中医典籍的英译研究提供参考。

1 重言词概述

1.1 重言词的定义 重言词是由2个或2个以上相同的音节构成的双音节词或四音节词[1],又称“叠(迭)字”,也称“叠(迭)音词”或“复字”等。根据单音字意义与重叠后的重言词的意义有无联系,重言词可分为叠音单纯词和叠音合成词[2]。叠音单纯词即构成叠音词的单个音节本没有指定的意义,需叠用后才表达具体的含义;叠音合成词即构成叠音词的单个音节不重叠也能表达特定的含义。

1.2 重言词的形式 从构词法的角度分类,重言词按照结构形式分为AA式、AABB式及其衍生的ABB式、AAB式、ABAB式。在中医典籍中,AA式重言词是最为普遍的一种[3]。AA式重言词在中医典籍中时常出现,如《素问·脉要精微论篇》中的“浑浑革革至如涌泉,病进而危;弊弊绰绰其去如弦绝者死”,以及《本草纲目·草部第十四卷》中的“每服三钱,水一盏,煎令泣泣欲干,投酒一盏”。

2 翻译美学概述

作为翻译学与美学相结合的产物,翻译美学用以探究翻译研究的美学渊源和探索美学对翻译研究的特殊意义[4]。翻译美学是从美学的角度理解翻译的科学性和艺术性,运用美学的基本原理提出翻译不同文本的美学标准,并分析、解释和解决语际转换中的美学问题[5]。翻译美学的研究对象是翻译的审美主体和审美客体、翻译的审美心理、审美标准和审美再现等。

2.1 审美主体和审美客体 翻译美学可以概括为对审美主体、审美客体及其相互关系的分析。审美主体是对审美客体进行审美活动的人,即译者和读者;审美客体是审美主体的审美活动所作用的客观事物,即翻译的原文和译文。审美主体对客体的作用过程可以概括为:主体首先调动审美心理因素,欣赏客体的审美信息,进行审美判断,然后进行审美再现,最后进行符合审美标准的译文[5]。

2.2 翻译审美心理机制 在翻译的审美过程中,审美主体应该通过审美心理机制来判断审美客体的审美价值。翻译美学的审美心理机制分为4个层次:感知、想象、理解和再现[6]。感知以直觉为特征,感知过程是翻译审美主体对源语审美信息的感受;想象是译者的积极联想或想象,其目的是实现对原文的准确理解、促进审美主体与审美客体之间的有效沟通;理解是译者对原文信息深层含义的深入理解和学习,理解往往是对原文内涵的认知;再现标志着翻译审美过程的结束,再现的结果就是译文的形成,再现为译文的产出奠定了基础且最大限度地保留了原文的美[7]。

3 《伤寒论》中的重言词及其审美构成

3.1 《伤寒论》中重言词的分类 《伤寒论》中的重言词分类标准有很多。如按照结构形式分类,《伤寒论》中的重言词有AA式、AAB式、ABB式3种[8]。其中AA式重言词在《伤寒论》中比较常见,如:“嘿嘿不欲饮食”中的“嘿嘿”,“呕不止,心下急,郁郁微烦者”中的“郁郁”。AAB和ABB式重言词在《伤寒论》中出现次数不多,如:“而反汗出濈濈然者”中的“濈濈然”,“身为振振揺者”中的“振振揺”,“表解而不了了者”中的“不了了”,“太阳病,项背强几几”中的“强几几”。

按照词性分类,重言词多数为形容词,如:“少少温服之”中的“少少”,“郁郁微烦者”中的“郁郁”。除了形容词,《伤寒论》中的重言词也有少数名词和动词的词性。但是一经重叠,这些词性活用成形容词的性质[9]。“蒸蒸发热”中“蒸”原本是动词词性,重叠之后失去了动词词性,变成了形容词,形容如热气蒸腾。“脉绵绵如泻漆之绝者”中的“绵”原本是名词词性,重叠之后转成了形容词,表示脉之沉而无力。

按照定义分类,《伤寒论》中的重言词既有叠音单纯词,也有叠音合成词。如:“少少温服之”中的“少少”属于叠音合成词,重叠之后词义没有发生改变,只是强调意味变浓;“淅淅恶风”中的“淅淅”属于叠音单纯词,“淅”本来的词义为淘米,重叠之后表示“如寒风冷雨浸淋身体一样”。

3.2 《伤寒论》中重言词的功能

3.2.1 语法功能 《伤寒论》中的重言词多由形容词、动词、名词重叠而成,其语法功能在句中充当状语、补语、谓语、宾语、定语等句子成分[10]。如“啬啬恶寒”中的“啬啬”在句子中作状语,表示恶寒畏缩的程度,修饰病人患太阳中风证时怕冷的症状特征。“久不了了”中的“不了了”在句子中作谓语,表示病情结束,得到缓解;且“久不了了”表示病情很久没有得到缓解。“汗出濈濈然者”中的“濈濈然”在句子中作补语,补充说明出汗时的状态,形容热而汗出连绵不断的样子。“尚微烦不了了者”中的“不了了”在句子中作定语,修饰阳明病患者,表示病情没得到缓解的人。“目中不了了”中的“不了了”在句子做宾语,其主语是患者眼睛,表示患者视物不清。

3.2.2 修辞功能 重言是一种修辞手法,具有修辞功能。重言是利用叠字、叠词在诗文中摹声或摹状的修辞方法,它以音节的恰当重复给人造成强烈的印象和深刻的感受[11]。重言词的运用,使句子形式上对仗整齐,韵律上节奏明快,增强了语言的表现力,可起到强调的修辞效果。此外,重言词的描述形象生动。重言词用来描绘各种形态,能准确形象地反映客观事物的实际情况,表达细腻真挚的情感。

《伤寒论》中的重言词根据其修辞功能分为修饰中医症状类、修饰患者形态类、修饰服药与护理措施类、修饰病情变化类等[12]。如:“休作有时,嘿嘿不欲饮食”中的“嘿嘿”具有描述症状的功能,描述了气血不足,外邪侵入时机体少言懒语、进食无欲无求的症状特征;“发汗则动经,身为振振揺者”中“振振摇”用来描述患者形态,即伤寒病人经过吐法或下法的治疗以后,感觉胃脘部气逆闷满,起立时头目眩晕,若再用汗法就会影响经脉,发生身体振动摇摆;“少少温服之”中的“少少”表示用药剂量宜少;“渴欲饮水,少少与之”中的“少少”表示护理措施应该得当,让患者饮用少量的水。

3.3 《伤寒论》中重言词的审美构成 《伤寒论》中的重言词具有韵律美和蕴涵美。

3.3.1 韵律美 重言词具有音韵优美、节奏感强的特点,阅读起来朗朗上口,使人在视觉和听觉上产生愉悦的心理反应。重言词可给语言带来音乐美[13],在《伤寒论》中得到了广泛使用。如“啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热”中3个AA式重言词对恶寒、恶风和发热症状的程度进行描写,结构对称,节奏整齐。

3.3.2 蕴涵美 重言词具有蕴涵之美。在对审美信息进行分析的时候,译者不仅要注重语言外在的形式美,还要注重重言词本身的蕴涵,不然就会使译文变得索然无味。重言词所在的句子语意鲜明突出,情感描写细腻。此外,重言词具有不同的词性,在描述疾病症状乃至患者神态时具有形象生动、意象深刻的特点,为此重言词成为中医语言的一大特色。如“项背强几几”形象地描摹了患者背部僵硬的症状,“身为振振摇”生动地描摹了患者站立不稳的形态。

4 《伤寒论》中重言词的英译方法对比分析

《伤寒论》中的重言词有着极高的美学价值。本研究旨在挖掘《伤寒论》原文及译文中重言词的审美构成,进而剖析译者翻译审美心理机制的运行过程,阐释重言词翻译审美再现的过程。本研究以上海科学技术出版社出版、南京中医药大学编著的《伤寒论译释》(2010年第四版)[14]作为研究的汉语文本,从修饰中医症状类、修饰患者形态类、修饰服药与护理措施类、修饰病情变化类中选取重言词,在翻译美学的相关理论指导下,分析魏迺杰(Nigel Wiseman)的Shāng Hán Lùn(On Cold Damage)(1999版,简称“魏本”)[15]、罗希文的Treatise on Febrile Disease Caused by Cold(Shang Han Lun)(2007版,简称“罗本”)[16]、李照国的On Cold Damage(2016版,简称“李本”)[17]3个译本中4个重言词英译的处理方式,总结各译者为实现重言词的审美再现选取的英译方法,实现《伤寒论》重言词英译的审美要求。

4.1 修饰中医症状类 修饰症状的重言词为“啬啬”“淅淅”“翕翕”。

4.1.1 重言词内涵“啬啬恶寒,淅淅恶风,翕翕发热,鼻鸣干呕者,桂枝汤主之”选自《伤寒论·辨太阳病脉证并治上》第12条。本句释义为:太阳中风证,脉象寸浮而尺弱,寸脉浮的,自有发热,尺脉弱的,自会汗出。患者啬啬然恶寒,淅淅然恶风,发热好像皮毛披覆在身上一样,并伴有鼻息鸣响和干呕等症状,可用桂枝汤主治[14]。其中“啬啬”表示畏怯貌,形容恶寒畏缩的状态。“淅淅”表示风声,洒淅不宣,形容如冷雨凉风侵入肌肤的感觉。“翕翕发热”形容发热的轻浅,患者感觉像羽毛披覆在身上一样。

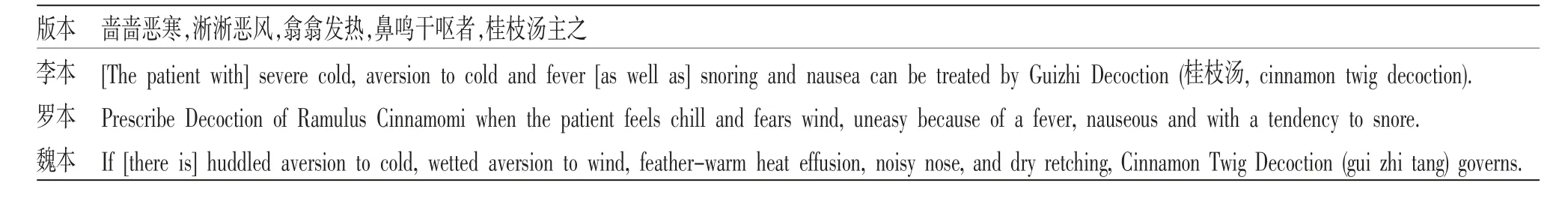

4.1.2 英译方法对比分析 3个译本中“啬啬”“淅淅”“翕翕”英译见表1。

表1 “啬啬”“淅淅”“翕翕”英译

李本和魏本借助增译法提高了对医古文的理解,更好地掌握了《伤寒论》重言词所在句子的内涵。在确保译文和原文审美信息传达不变的基础上,在译文中适当地增加关联词,可提升译文审美再现的流畅性,而且适当给译文增加主语,有利于保留译文的完整性[18]。此外,李本和魏本译文具有客观简练规范的特点。两者采用直译法不仅保留了原文的结构形式,内容上也最大限度地实现了原文和译文的翻译对等,使得原文中的韵律美和蕴涵美在译文中达成了审美再现,从而使译文与原文的美学价值得以体现。在直译和增译的基础上,魏本采用合译法把3个具有相似逻辑关系的重言词视为一个整体,在翻译过程中把它们合并起来,达到了译文的简洁效果,从而缩其“形”表其“意”。罗本采取了意译法,通过改变原文的结构,将其翻译为容易被目的语读者接受的语言。这是一种符合读者审美需求的归化翻译策略。但少数词的选择还有待考究,李本和罗本中用“nauseous”和“nausea”表示“干呕”。《诸病源候论·呕哕病诸候》记载:“干呕者,胃气逆故也。但呕而欲吐,吐而无所出,故谓之干呕。”干呕是只有呕吐的声音和动作,并无食物吐出。“nauseous”和“nausea”表示恶心呕吐,不完全等于干呕,故李本和罗本选词还需更准确。魏本中用“retching”表示“干呕”。《牛津高阶英汉双解词典》中“retching”的解释为:“to make sounds and movements as if you are vomiting although you do not actually do so”。故魏本用“retching”更贴切。

句中“啬啬”“淅淅”“翕翕”3个重言词用来描述症状的表现特征。从重言词的翻译细节来看,魏本在进行翻译活动时,感受到了原文中“啬啬”“淅淅”“翕翕”的韵律之美,原文结构对称,节奏整齐,令人愉悦。为此,魏本使用了压尾韵的方法[11]。其译文富有韵律,表现出了形式上的重叠和对称,使英文也有一种强调对称的感觉。魏本通过积极地联想,对原文中太阳中风证的脉证特点进行准确理解,进而对寸浮而尺弱脉象患者的症状有清晰认知,实现了原文审美信息的审美再现。“huddled aversion to cold”描写出了恶寒畏缩的状态,“wetted aversion to wind”体现了冷雨凉风侵入肌肤的感觉,“featherwarm heat effusion”更是展示出了如羽毛披覆在身上的发热的程度。魏本用3个并列结构来表达恶寒、恶风及发热的程度,既忠实于原文,清楚地表达原文含义,又有助于读者更好地理解接受。李本和罗本在感知阶段忽略了重言词的蕴涵之美,译文中没有呈现3个重言词在描述疾病症状时深刻的意象,最终在审美再现阶段直接省略了部分重言词描述症状的关键性信息,如“啬啬”“淅淅”“翕翕”3个重言词隐含的重要释义没有翻译出来,使译文与原文译释的内容有了较大的转变。此外,除去重言词翻译的省略,李本将原文中的“淅淅恶风”译为“恶寒”,故在“淅淅恶风”这个重言词的翻译中,李本向读者传递的信息不够准确。

综上所述,魏本对“啬啬”“淅淅”“翕翕”的释义挖掘较深,能够在译文中保持中医概念的整体性,体现了其以原文为导向的中医翻译理念。文中的重言词有利于确切掌握某些症状的表现特征,为准确诊断病情提供重要依据。因此,罗本和李本中采用重言词的省译法还有待考究。就此例而言,魏本能够更好实现该句3个重言词的审美再现。此外,李本和罗本对“干呕”的选词还有待考究。

4.2 修饰患者形态类 修饰患者形态的重言词为“缘缘”。

4.2.1 重言词内涵“设面色缘缘正赤者,阳气怫郁在表,当解之熏之”选自《伤寒论·辨太阳病脉证并治中》第48条。本句释义为:假使病人的面色不断发红,是阳气遏郁在表,应当用熏法解除[14]。其中“缘缘”中的“缘”音“元”,在本句中作状语,表示“连续不断地”。

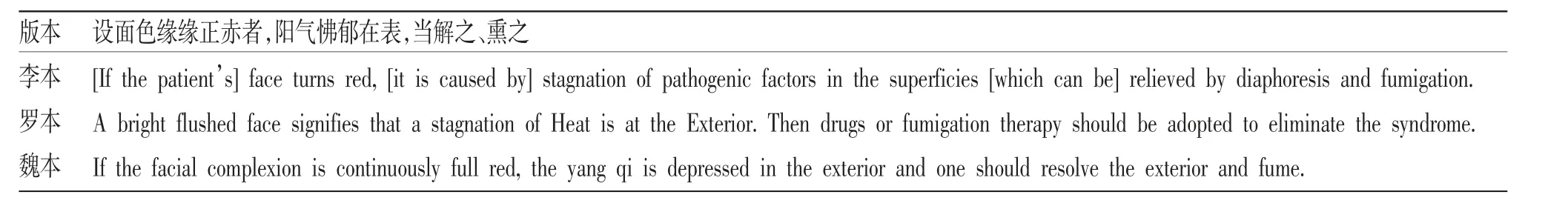

4.2.2 英译方法对比分析 3个译本中“缘缘”的英译见表2。李本和魏本均采用直译法,魏本译文呈现的形式和内容与原文传达的信息保持基本一致。魏本译文更加简洁、规范和通顺,基本实现了原文审美信息在译文的审美再现。在直译的基础上,李本也运用增译法把译文补充更加完整,并用括号标记出来,使得译文前后更加有衔接性,便于帮助读者了解患者“面色缘缘”病态的发病原因,即太阳伤寒发汗之后,汗出不畅,表寒末去,发汗剂徒增其热,致使太阳表证之热更甚,高热郁结在表,脸色发红,热象明显[14]。“阳气怫郁在表”最终成为“热邪”,故原文中“阳气”并不是指一身之气中具有温热、兴奋特性的人体内的极细微物质和能量。李本中“阳气”的翻译呈现出真正的蕴涵,“pathogenic factors”体现了“阳气”之邪的特质。魏本采用直译和音译的方法把“阳气”翻译成“yang qi”,没有体现出高热郁结在表的隐义,容易让目的语读者产生误解。罗本采用意译法,改变了原文的语法结构,得出更符合目的语读者语言习惯的译文,能突出原文的关键信息[19],便于读者理解。其将“阳气”译为“Heat”,传达了正确的病机信息。

表2 “缘缘”英译

该句用重言词“缘缘”来描述患者患病的形态,即患者的太阳表证未解,导致患者面色持续不断地发红。从重言词的翻译细节来看,魏本对“缘缘”展开积极联想,理解患者面部持续不断地发红是因为太阳表证未退,因此其译文与原文在内容上保持了一致,保留了“缘缘”的蕴涵,翻译成“continuously”。李本和罗本并没有深度挖掘并感受“缘缘”的蕴涵,最终译文的审美再现阶段直接省略重言词隐含的蕴涵,如李本中直接用了“turns red”,而罗本中则译为“flushed face”。2个译本均没有体现出患者面色变化的过程,只是说明面色变红这个动作。因此,李本和罗本重言词的细节之处翻译得不够准确。

综上所述,魏本对“缘缘”的释义理解比较透彻,使其隐含的释义在译文中体现出来。罗本和李本在对重言词“缘缘”的释义方面还有待挖掘。此外,魏本对“阳气”的译文还有待考究。

4.3 修饰服药与护理措施类 修饰护理措施的重言词为“絷絷”。

4.3.1 重言词内涵“温覆令一时许,遍身絷絷,微似有汗者益佳,不可令如水流漓,病必不除”选自《伤寒论·辨太阳病脉证并治上》第12条。本句释义为:覆盖衣被一时许,遍身微微出汗方为最佳,如果汗出如水流漓,则达不到治疗效果[14]。其中“絷絷”在句中充当形容词,形容微汗潮润之状。

4.3.2 英译方法对比分析 3个译本中“絷絷”的英译见表3。李本、罗本和魏本均使用直译法,不仅在形式上做到了与原文基本一致,内容上也实现了原文关键信息的传达,使得原文审美信息在译文中基本实现了审美再现。李本和魏本在直译的基础上运用增译法完善译文,通过在译文中增加主语和状语,使译文更加通顺,逻辑更加清晰,从而促进读者对“温覆微汗法”医理的理解,即温覆微汗法能助卫阳,有利于药效的发挥,但不宜覆盖太多,以免出汗过多,损伤正气,病反不得外解[14]。

表3 “絷絷”英译

该句运用“絷絷”来描述疾病的护理措施。絷絷,即和润而欲汗之貌。“微似”二字,最为重要,强调医者需把握好患者出汗的程度。在描述出汗的时候,“絷絷”一词不仅解释了温覆微汗法的医理,而且让整个句子充满了意境之美,能够让读者展开联想,实现美学的重现[20]。从重言词的翻译细节来看,三译者均感知到原文中“絷絷”的韵律美,使译文读起来朗朗上口。此外,三译者对温覆微汗法的含义及对患者的医治作用展开联想,从而对运用温覆微汗法后患者“絷絷”微汗潮润的释义有了清晰认知。由于背景不同,三译者在选词方面各有特点。李本中用副词“mildly”修饰动词发汗“promote sweating”;罗本用形容词“light”修饰名词“sweat”;魏本用形容词“moist”来形容“body”的湿润之状,其后用“as if sweating very lightly”形容出汗的程度。3个译本都体现了“絷絷,微似有汗”的状态,不仅与原文在内容上保持了一致,也注重保留中医文化特色,译出了重言词“絷絷”的深层含义,有利于传递中医文化的内涵。

综上所述,3个译本对“絷絷”的释义都挖掘得较深,能够在译文中体现“絷絷”微微汗出的含义。就此例而言,3个译本都能很好地实现该句重言词的审美再现。

4.4 修饰病情变化类 修饰病情变化的重言词为“不了了”。

4.4.1 重言词内涵“伤寒六七日,目中不了了,睛不和,无表里证,大便难,身微热者,此为实也,急下之,宜大承气汤”选自《伤寒论·辨阳明病脉证并治》第252条。本句释义为:伤寒病六七日,病人视物模糊不清,眼球转动不灵,虽无头痛恶寒等表证和腹满谵语等里实证,只是大便困难,肌表微热,也可确诊为里实证,治当急下,宜用大承气汤[14]。其中“目中不了了”中的“不了了”在句子中作宾语,表示患者视物不清。

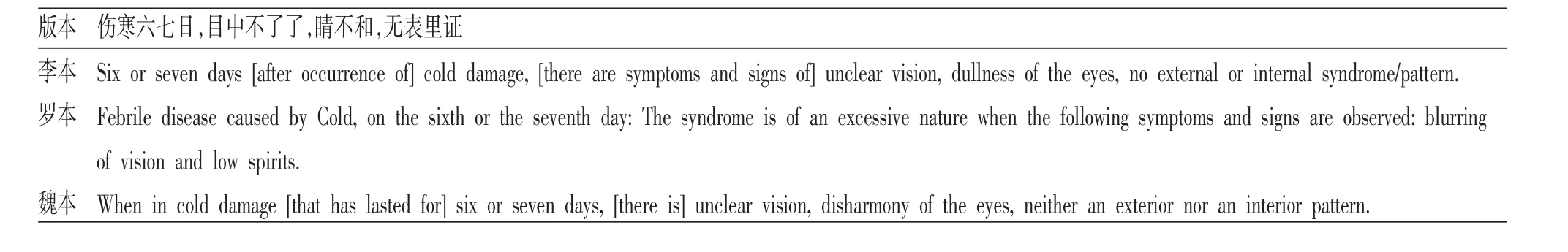

4.4.2 英译方法对比分析 3个译本中“不了了的英译见表4。李本和魏本采用直译法和增译法,译文与原文在形式和内容上保持基本一致。增译法能使得译文内容更加丰富[21],逻辑更加清晰,并能够传达原文中的关键性审美信息,促进读者了解伤寒得病六七天后患者的病情变化。罗本运用意译法,译文更加简洁,体现了以读者为导向,而且其译文具有可接受性高的特点。但罗本中对“表里证”和“睛不和”的翻译没有呈现出真正的蕴涵,在翻译“表里证”时采用了省译法,没有在译文中得以体现其含义。“blurring of vision and low spirits”表达的是眼睛视物不清、没有神采,但罗本却忽略了表述“睛不和”,省略了其蕴涵之美。

表4 “不了了”英译

该句用“不了了”用来患者的病情变化。六七日正是邪气在里之时。此时患者视物不清,是燥热灼烁,真阴将竭的反映,须用大承气汤急下,否则就将燎原莫救[14]。从重言词的翻译细节来看,三译者在原文审美信息的感知、想象和理解阶段对原文中患者病情状态的理解相差不明显。三译者在进行了原文与译文两种语言的相互融合后,对重言词“不了了”相关的信息进行加工,给出了具有审美效果的译文[22],即“unclear vision,blurring of vision”。三译文都翻译出了“不了了”的内在意思,体现患者眼睛看不清楚事物的状态。翻译时与原文对应,注重原文内容之美的重现,有利于再现原文的意蕴之美。

综上所述,3个译本都对“不了了”的释义挖掘得较深,实现“不了了”蕴涵美的再现,但罗本对“表里证”和“睛不和”的省译法还有待挖掘。就此例而言,魏本和李本能够更好地实现该句重言词的审美再现。

5 结语

本研究通过翻译美学相关理论分析了《伤寒论》中不同类型重言词的翻译处理方式。各译者为实现译文符合审美标准,采用了多样化的翻译方法,以求译文最大限度地保持原韵。其中意译法、直译法、增译法、合译法和省译法是常用的翻译方法。重言词作为中医典籍的语言风格之一,具有深奥的蕴涵和意象。为实现重言词译文的审美再现,译者要遵循翻译的科学和严谨性原则,准确地把握重言词的审美信息,客观地进行审美判断,在直译法和意译法的基础上,译者应合理运用省译法,最大限度地实现重言词原文和译文的翻译对等。对于具有相似逻辑关系的重言词,译者可运用合译法使译文更加规范简洁,从而再现《伤寒论》重言词的美学神韵。