任务情境:大单元教学设计的意义支点

2023-06-19姚惠平

姚惠平

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)指出:“语文学习任务群由相互关联的系列学习任务组成,共同指向学生的核心素养发展,具有情境性、实践性、综合性。”在语文学习任务群的三个特性中,情境性是第一特性。在语文学习的意义建构中,情境具有不可替代的作用,它是大单元教学设计的关键支点,可以实现语文学习可视化“增值”。笔者从学情研判、过程观照和实践慎思三个方面提升大单元教学中任务情境创设的品质。

一、学情研判:大单元教学为何要创设任务情境

1.顺应学情,增强语文学习的聚合力

语文学习任务群以学习主题为引领,以学习任务为载体,整合学习内容、情境、方法和资源等要素。大单元教学中所创设的任务情境应顺应学生已有的学习经验,尽可能统整学习内容、凝练学习任务、聚合学习目标。以统编小学语文教材六年级上册第八单元为例,这一单元的语文要素是借助相关资料,理解课文主要内容。由于鲁迅生活的时代距离学生较远,教师在创设任务情境时应智慧处理。“云游鲁迅纪念馆”这一任务情境可以让学生置身于鲁迅生活的时代场域,纪念馆中的时间轴让学生穿越时空与鲁迅近距离“对话”。在“走近鲁迅”这一子任务中,鲁迅童年生活的时间轴将定格在《少年闰土》中,教师带领学生阅读《少年闰土》,重温鲁迅童年生活的新鲜事;在“追忆鲁迅”这一子任务中,教师引导学生阅读《有的人》《我的伯父鲁迅先生》等回忆性文章,引导学生在不同作家的“回忆相册”中寻找鲁迅受人爱戴的原因;在“铭记鲁迅”这一子任务中,相关历史背景可以拓宽学生的阅读视野,让学生感受黑暗社会现实中鲁迅顽强的奋斗精神。在“云游鲁迅纪念馆”的过程中,时间轴起到“穿针引线”的作用,有效聚合阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文实践活动,让学生在任务情境的引领下,积累语言经验,提升语文素养。

2.贴合学情,增强语文学习的吸引力

在传统教学中,教师常以惯性思维进行课堂教学。学习词语、细读课文、布置作业这样千篇一律的学习流程对学生不再具有吸引力。在大单元教学中创设任务情境,教师要贴合学情,基于学生的学科知识经验、个人兴趣爱好等设计语文实践活动,使语文课堂呈现不一样的吸引力。以统编小学语文教材四年级下册第二单元为例,这一单元编排了一组科普文章。教师可以结合学校的科普月专题活动,以“科普探新路”为任务情境进行单元整体设计,点燃学生探索科学的热情。子任务一为“科普大篷车进校园”,旨在整合《琥珀》和《飞向蓝天的恐龙》等课文,让学生借助课文材料,设计图文海报,内化学习内容;子任务二为“科普知识校园播报”,旨在整合《纳米技术就在我们身边》、《千年梦圆在今朝》、口语交际等,让学生以小播报员的身份了解最前沿的科技知识;子任務三为“争当校园科普达人”,旨在整合“快乐读书吧”和习作,进行“我的科普读物推荐”和“发明创造我在行”等语文活动。这样的任务情境改变了科普文“冰冷”的面孔,通过有趣的语文实践活动使科普文的学习“曝光”在富有吸引力的学习情境中,激活了科普知识的真正魅力。

3.呼应学情,增强语文学习的驱动力

真实、富有意义的学习情境是学生语文素养形成的载体。“新课标”指出:“注重语文与生活的结合,注重听说读写的内在联系,追求语言、知识、技能和思想情感、文化修养等多方面、多层次发展的综合效应。”这就意味着有意义的任务情境应呼应学情,驱动学生深度学习,让学生体验成功,获得发展。以统编小学语文教材四年级上册第三单元为例,这一单元的语文要素是“体会文章准确生动的表达,感受作者连续细致的观察”。教师可以创设“我是小记者,采访大作家”任务情境,驱动学生深入文本,感受大作家的写作秘密。如教学《爬山虎的脚》时,学生以小记者的身份进行沉浸式体验。通过完成“《爬山虎的脚》观察日记”(如表1),学生用图文对读的方式还原爬山虎的脚的生长与变化过程。这样的学、教方式让学生深切体会到观察与记录的乐趣,真正驱动学生整合核心的语文知识,形成关键的语文能力。

二、过程观照:大单元教学如何创设任务情境

1.解决真实问题,创设探究性情境

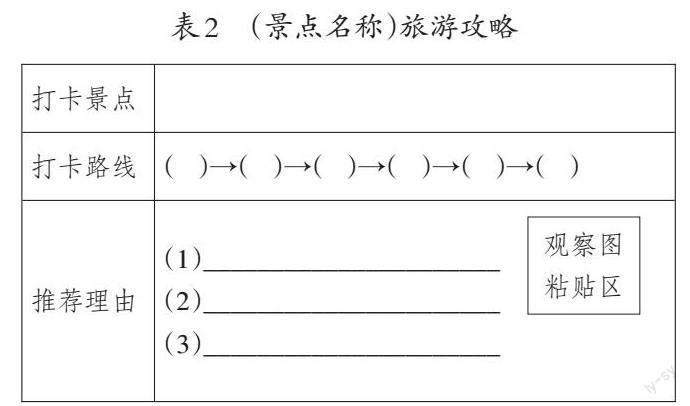

情境认知理论认为,学习的过程是主体在实践情境中内化知识、形成能力的社会化过程。“新课标”也特别指出:“语文学习情境源于生活中语言文字运用的真实需求,服务于解决现实生活的真实问题。”大单元教学中的探究性情境,让学生在具有探究意味的学习情境中直面生活中的真实问题,调用所积累的语文学习经验解决问题、完成任务。以统编小学语文教材四年级下册第五单元为例,这一习作单元编排了《海上日出》《记金华的双龙洞》《颐和园》等课文。对学生而言,真实的表达需求,才能使他们成为主动的阅读者、积极的分享者和有创意的表达者。教师在进行这一单元的整体设计时,可以创设“制定假期旅游攻略”的任务情境,使课文成为解决真实生活需求的“学材”。在填写旅游攻略(如表2)的过程中,学生为自己规划假期的旅游路线。这样的探究性任务情境基于真实需求,引领并驱动学习。

2.链接场馆资源,创设具身性情境

“新课标”特别关注课程资源的开发与利用,并指出:“教师要多角度分析、使用课程资源,善于筛选、组合课程资源,利用课程资源创设学习情境,优化教与学活动,提高教学效益。”大单元教学中的具身性情境是指巧妙借助生活中真实的物理空间,扩大语文的外延,让学生面对真实的语言实践情境,发展适应未来世界的素养。革命纪念馆、博物馆、图书馆、科技馆等场馆中蕴含着丰富的语文学习资源,教师可以紧密结合语文学习的内容创设具身性情境,增强课程实施的开放性。如教学统编小学语文教材五年级下册第四单元时,教师可以借助革命纪念馆中的丰富资源,让学生近距离“对话”革命纪念馆中的老物件,了解老物件背后有温度的感人故事;又如教学统编小学语文教材六年级上册第八单元时,教师可以让学生“云游鲁迅纪念馆”,依托纪念馆中的多元资源认识更加真实立体的鲁迅;再如教学统编小学语文教材五年级上册第八单元时,教师可以将课堂搬进图书馆,引导学生借助课文中的核心信息为图书馆制作阅读贴士、设计人物立牌等。

3.指向思维过程,创设思辨性情境

浅层的学习指向低阶思维,侧重知识的机械记忆;深度学习指向高阶思维,侧重素养的综合提升。“新课标”指出:“乐于探索,勤于思考,初步掌握比较、分析、概括、推理等思维方法,辩证地思考问题,有理有据、负责任地表达自己的观点,养成实事求是、崇尚真知的态度。”大单元教学中的思辨性情境旨在创设助力思维深度推进的学习情境,让学生在梳理信息、关联推理、假设质疑中突破原有的认知结构,打开思维空间,展开思辨讨论。以统编小学语文教材五年级上册第八单元为例,这一单元以“读书明智”为专题编排了《古人谈读书》《我的“长生果”》《忆读书》等课文。在《忆读书》一文中,冰心回忆自己的读书经历:“我决定咬了牙拿起一本《三国演义》,自己一知半解地读了起来,居然越看越明白。”这一课的课后练习题为:“你是否赞同作者的这种读书方法?和同学讨论,说明理由。”教师可以把这一课后练习题转化为任务情境,引导学生围绕“读书应该追根究底还是不求甚解”这一辩题展开讨论。教师可以先让学生确定观点,再阅读支撑观点的相关材料。在此基础上,梳理对辩题有利的信息形成重要论据,并在小组内展开辩论交流。有了思辨性任务情境的加持,学生积极主动地思考。

三、实践慎思:大单元任务情境有何注意事项

1.任务情境不是“幌子”,应为语文要素的着陆服务

语文要素是课文教学的指南针和压舱石。任务情境不是“幌子”,它应融入核心知识与关键能力,为语文要素的软着陆服务。以统编小学语文教材五年级上册第三单元为例,这一单元以“民间故事”为主题,编排了《猎人海力布》《牛郎织女(一)》等课文。这一单元的语文要素是“了解课文内容,创造性地复述故事”。一位教师在进行这个单元的整体设计时创设了“民间故事创意秀”这一任务情境,要求学生用不同的艺术创意“秀”出民间故事。乍一看,这一任务情境创意十足,学习成果也很丰硕,有连环画、剪纸、泥塑等。然而在任务情境推进过程中,语文要素被“抛之脑后”,创造性地复述故事被异化为各种形式的艺术作品“秀”。教师应结合这一单元的语文要素精进这一任务情境,通过“中外民间故事赏读秀”,结合《猎人海力布》和《牛郎织女》,引导学生用“角色转换”“加入表情动作”“增加故事细节”等方式创造性复述民间故事;通过“湖州民间故事打卡秀”,引导学生和家长一起寻访湖州的民间故事,打卡民间故事的发生地,让学生创造性讲述民间故事;通过“世界民间故事调查秀”,引导学生阅读“快乐读书吧”中的故事,凸显民间故事鲜明的地域性特点,并让学生复述故事。这三个任务始终围绕“创造性复述”这一语文要素的落实,有机推进。

2.任务情境不是“套子”,应为任务特质的彰显服务

创设任务情境的目的是为学生提供场景支持,明确呈现任务完成的背景、方式、指向及指标。然而,不少教师以为任务情境就是为语文教学披一个漂亮的“套子”,至于这个“套子”是否贴身、保暖、实用则另当别论。这样的理解失之偏颇,教师应结合不同的任务群特质设计任务情境,使最优化的任务情境发挥个性化的功能,促进学生有意义学习。“语言文字积累与梳理”任务群所创设的任务情境应为奠定学生的语文基础服务;“实用性阅读与交流”任务群所创设的任务情境应满足不同情境交流沟通的需要;“文学阅读与创意表达”任务群所创设的任务情境应有利于学生获得个性化的审美体验;“思辨性阅读与表达”任务群所创设的任务情境应致力于培养理性思维和理性精神;“整本书阅读”学习任务群所创设的任务情境应在积累整本书阅读的经验上下功夫;“跨学科学习”任务群所创设的任务情境应充分调动学生综合运用多学科知识提高语言文字的能力。

3.任务情境不是“帽子”,应贯穿整个学习过程

在日常观课中,不难发现,很多教师会在导课环节戴一顶情境的“帽子”。然而伴随着课堂教学的推进,这顶“帽子”却不翼而飞。如何让任务情境这顶“帽子”贯穿始终?教师可以从关注“如何教”转向关注学生立场的“如何学”。以统编小学语文教材六年级下册第四单元为例,教师可以设计“布置中国百年风云人物主題展”的任务情境,让学生在阅读中感受穿越时空的家国情怀。要想高质量完成这一任务,学生要对本单元的英雄人物形成初步认知,了解相关英雄人物的基本信息。在此基础上,学生还要聚焦这一单元不同人物的外貌、言行、神态的描写,体会人物的品质和内心的信念。除此之外,学生还可以借助影像资料、图文资料、实物资料等丰富人物形象。从初读感知到细节赏读,从课内聚读到课外融读,从资料搜集到展览布置,学生在完整的语文学习过程中参与、共享、实践。这样的任务情境以学生为中心,从学生视角进行大单元教学,有机整合学生学习活动特点、学习能力发展过程、学习能力表现等,实现学科知识的情境转化和语文能力的现场生成。

(作者单位:浙江省湖州市湖师附小教育集团)