黄山八面厅雕刻装饰艺术空间叙事探究

2023-06-06綦俏凌云飞

綦俏 凌云飞

摘 要:浙西传统民居黄山八面厅雕刻装饰艺术具有鲜明的地方特色和独特的审美艺术,以空间叙事理论为基础,将黄山八面厅的建筑装饰雕刻艺术作为研究对象,探讨传统民居装饰艺术的空间叙事营造和表达方式。同时,基于空间叙事视角,将传统民居非遗装饰文化特征的保护与传承,应用于传统民居建筑空间的提升,为研究传统民居装饰艺术提供新思路。

关键词:黄山八面厅;建筑装饰;雕刻艺术;空间叙事

传统民居的装饰艺术是居民日常生活与精神世界的写照,可以反映出当地的文化习俗与经济发展的脉络。叙事建筑学的奈杰尔·考特斯(Nigel Coates)说过:“每一种文化都指望建筑能够承载并且延续信息,以及作为生命的纽带存在。”空间叙事利用对建筑空间的意象和装饰图像的剖析,通过场所与观众的对话,将空间装饰的“物”转化成场所精神的“意”,达到提升双方情感交互的目的。因此运用空间叙事理论探讨传统民居装饰艺术的意象,有助于进一步挖掘传统民居背后的文化内涵。

一、黄山八面厅案例分析

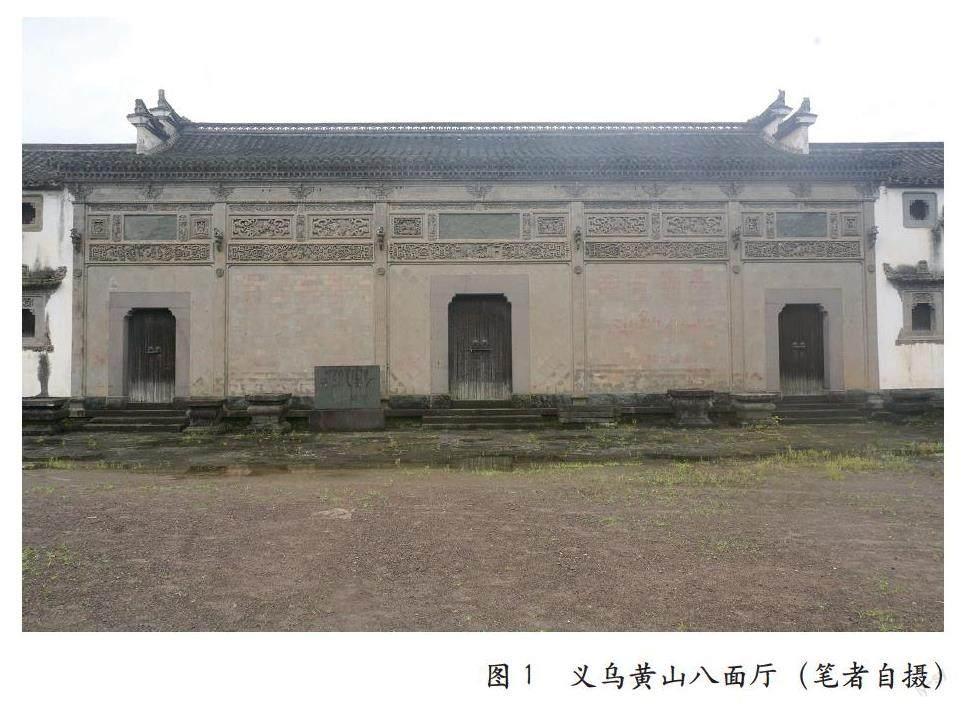

通过田野调查和文献研究,选择浙西传统民居的代表——黄山八面厅作为研究对象。黄山八面厅(如图1)坐落于浙江省义乌市上溪镇,由火腿商人陈子寀于乾隆后期规划建造。整个建筑占地2908平方米,以合理的建筑布局,精湛的雕刻工艺而闻名,2001年被批准列入全国重点文物保护单位名单。黄山八面厅保存良好,装饰艺术尤其是雕刻数量居多,其中的木雕装饰艺术是东阳木雕的顶峰之作。东阳木雕作为国家级的非物质文化遗产之一,也是黄山八面厅叙事空间营造中重要的一部分。传统民居的建筑装饰和绘画、书法作品不同,除了自身的艺术效果外,必须适应建筑的结构和材料,在满足装饰审美的同时,也起到记录和传播的作用。因此通过对黄山八面厅装饰叙事的研究,探讨传统民居建筑装饰艺术与空间叙事关系。

二、黄山八面厅空间叙事的营造

浙西传统民居装饰艺术是民众在建筑建造过程中的文化再现。黄山八面廳强调以空间为主,叙事为辅,它的符号、故事、秩序、历史记忆等装饰特征都反映了叙事中不同的空间营造,通过这些装饰特征让人感受空间的故事与情节,让受众根据空间的特定剧本诱发出自身的心理体验,进而传递八面厅建筑空间所表达的情感。

(一)公共空间的象征符号

荣格在《人类及其象征》中认为:“当一个意象所隐含的东西超过明显的和直接的意义时,就具有了象征性。”在传统民居装饰中,大部分形象不仅能传递原始的视觉信息,人们利用符号化图像的视觉表达,传递出更高层次的精神需求。黄山八面厅的装饰艺术象征性主要体现在两个方面,一是意象的组合,多使用具有吉祥寓意的几何图形、动植物纹样,如象征同心同德的方胜纹,绵延不断“富贵不断头”的回纹,通过集中纹样的分解和组合方式构成装饰图像中的背景,大量分布在墙檐、枋、雀替等部位(如图2)。二是具象化的处理,将具体的形象通过谐音、比拟的方式进行装饰,经常出现字形和图像,字音与图像等组合,比如蝙蝠和寿字组合的“五福捧寿”,喜鹊和梅花的“喜上眉梢”等,如黄山八面厅檐檩的九狮译为九世同堂(如图3)。黄山八面厅利用这些象征性的符号图像设计,表达了设计者、居住者对于美好生活的祈盼。

(二)情感空间的故事互仿

传统民居装饰对民众生产生活中喜闻乐见的故事场景和情节的语言文本进行加工,构思创作,使故事场景和情节的语言文本得到了空间的可视化。学者凯塞迪认为:“这种转换并不是单纯的重新编写,而是根据故事情节、情境内幕、心理活动和思维理念,对小说文本进行视觉重构,以此营造出更为优雅、和谐、客观的画面。”黄山八面厅雕刻装饰中数量最多的是戏文,单折、多折的故事有80多出。这种将明清时期在义乌当地脍炙人口的戏曲文本转换为图像视觉叙事,呈现在空间结构上的方式,可以建构空间图景,促进受众和空间的情感交互,增强受众对空间装饰信息的理解。

(三)礼制空间的伦理秩序

传统民居装饰图像是时代下伦理礼制的外在体现,要求在特定的社会等级下不能逾越相应的装饰规范。唐代张彦远在《历代名画记》中肯定了图像的社会作用,指出“夫画者,成教化,助人伦”。黄山八面厅作为家祠一体式的传统民居建筑,同时承担祭祀、教化、礼宗的功能,雕刻装饰图像也塑造了礼制空间的伦理叙事,通过雕刻的材料、造型、质感和色彩等来隐喻社会文化现状。黄山八面厅在中轴线的主体建筑上,雕刻装饰用材硕大,题材丰富,技艺精湛(如图4);南北跨院作为次要建筑,装饰以简洁实用为主,用雕刻图像的视觉感受引导受众重视空间礼制。八面厅的雕刻装饰充分体现了长幼有序、尊卑有别的宗法等级观念,展现了以礼制为主导的家族伦理道德关系,反映了家祠礼制空间的伦理秩序。

(四)集体空间的历史记忆

空间的叙事是对真实的历史进行客观记录,黄山八面厅的装饰艺术暗含着大量的时间信息和时代背景,具有精准性和历史性,是对当地集体记忆的概括。明清时期,义乌地区的戏曲声腔多样,艺人辈出,先后融合了徽剧、乱弹、高腔、昆腔,形成了经典的婺剧,当时义乌的戏曲百花齐放,但流传至今的寥寥无几,无据可考。从装饰艺术的空间叙事进行解读,黄山八面厅的戏曲雕刻装饰成为研究义乌戏曲的重要资料,为时代背景的研究提供了一条历史线索。在文学叙事中,采用借景、咏物等方式来表达情思,抒发情感,传统民居也可以利用空间叙事纪念历史,加强当地人民的集体记忆,使经典代代相传,是后人重温记忆的历史空间,彰显人文精神。时代背景下的人类活动和精神内涵也被存储到建筑的一砖一瓦中,因此传统民居的空间具有不可替代的集体记忆功能。

三、黄山八面厅雕刻艺术的空间叙事表达

空间叙事主题的设立,节奏的把握和细节的表现构成了空间叙事的要素,是展开空间故事情节的过程。各个要素共处于一个主体之中,形成一条叙事完整的流线,使传统民居空间叙事更具感染力和戏剧性。

(一)空间叙事主题

空间叙事的主题相当于文学的标题,是整篇文章的基调和方向,引导空间叙事的内容。对于黄山八面厅来说,建筑的主题就是“生活”,人的社会活动也促成了空间的意义。黄山八面厅的叙事主题旨在塑造朴素真实的场景体验,场景中生活化的设计元素构成叙事内容的基础,使故事有条不紊,空间也能井然有序。不同的叙事视角会产生不同的叙事主题,受众的身份也导致了对空间的不同解读。在当时的社会环境下,黄山八面厅是对内对外的家祠一体化场所,对内视角要具备沉浸式,有身临其境的状态;对外视角要有震撼观赏性,是家族文化的载体。修复后的八面厅,如今兼具了展览的功能,要促使参观者产生全知的视角体验,打破时间与空间的限制,对内达到空间的统一,给予参观者充分的自由度;对外可以客观地陈述事实。塑造的叙事空间可以带给参观者深刻真实的游览体验,帮助参观者解读当地特色人文景观的文化内涵。

(二)空间叙事节奏

在文学叙事中,常使用起承转合、抑扬顿挫等手法表达情节的起伏和重点,在空间叙事中也同样需要多层次的叙事节奏来增添空间趣味性。空間的节奏控制着整个空间叙事的情绪,或急或缓,各个节点使用不同的力度和流畅度,仿佛音乐的旋律能发展出不断变化的曲线。黄山八面厅是一个明清民居建筑装饰的展览馆,并不是以展示“物”为主,而是以展示居民生产生活与建筑空间的互动关系为核心。在八面厅戏文雕刻装饰中,八面厅的边廊琴枋木雕选取四场不同戏文的经典武打场面,根据空间结构的尺度,构成系列性的线型叙事节奏,在视觉上形成横向的图像顺序,整个边廊以此作为叙事文本的编排,强化空间叙事的层次感和节奏感,营造趣味的空间故事。在大厅折扇门上选出《西厢记》三折中的场面(如图5),各折之间上下铺垫,突出各折中的经典情节,注重装饰叙事节奏上的连贯性。黄山八面厅叙事节奏为了增强在空间层次上的起伏,设置了焦点空间。八面厅中轴线上的门厅、大厅和堂楼是最中心、最重要的空间,其中,大厅又是装饰体量最大,效果最精美的空间。从进门开始,人的行为受到雕刻装饰图像的影响,将视线引导在大厅的画面,层层递进,使受众在无形的牵引下,进入到有感染力的空间中,空间叙事的内容也由概括性的主题转向精密细节的描述。焦点空间的大厅位置也为前后的门厅堂楼起到了过渡的作用,由入口门厅的铺垫氛围推动到大厅高潮空间,最后以堂楼空间的尾合结束,在节奏上鲜明起伏,完善多层次的空间体验,从而获得更为丰富、更加多元化的视觉感受。

(三)空间表现

建筑空间设计,可以采用顺叙、倒叙、插叙、并叙等叙事手法有组织地编排空间,按照一定的规律序列将场景的内容依次表达出来。黄山八面厅作为前园后宅建筑,以花园的景观自然装饰作为开场,到建筑的外型,最后进入到主体空间,将空间划分为景观、过渡、内院三个区域,在游览不同区域的时候产生不同的视觉感受,忽明忽暗的光线处理增加主体场所的氛围感。中轴线的建筑以线形结构分布,将场景的“开始”“发展”“高潮”“尾声”串联起来,从山清水秀的自然美景到巧夺天工的空间装饰,中间由过渡空间衔接。空间布局次序井然,整个流线自然贯通,按照既定的路径分布趋势和视线关系,符合人的视觉习惯,并且能确保不同区域的视线都可以得到有效的延伸。门厅与大厅、大厅与堂楼中间天井的设立,也用插叙的手法呼应了开场的花园,让人们感受到八面厅装饰艺术与自然景观的紧密结合,体现了人与自然和谐共生的生态观。插叙的叙事手法是恰当地运用与主线叙事相关联的内容,并不与主体叙事内容连接。空间之中的穿插交融自然会产生许多过渡空间,可以利用过渡的空间对叙事结束或者即将叙述的故事进行适当缓冲,进而推向下一个故事的高潮。也是在空间叙事的情感达到一定的高度时,给予思考和平静的空间,通过空间的穿插,图像和光线的变化,形成不同模式化的情绪空间。空间叙事将各类视觉线索融入空间结构中,使人们处在连续性空间的波动层次里,满足不同人的不同心理期待。

四、非遗装饰在黄山八面厅民居空间中的保护与传承

非物质文化遗产的东阳木雕作为浙西传统民居黄山八面厅建筑装饰的表现形式之一,在八面厅的建筑构件中被大量应用,所占的比例数量最大、价值也最高。非遗文化表现在传统民居装饰上可以把过去的生活经验转化成有生命的文化空间,让后人能够回溯历史的遗珍。随着对非遗的重视,传统的非遗装饰越来越多地出现在空间设计中。通过对空间叙事性的营造,强调非遗装饰在空间设计中的地位,使人们更加注重非遗技艺的保护与传承。

(一)非遗文化空间的叙事性营造

东阳木雕作为传统美术类的非物质文化遗产,在传承过程中,可将其转化构建成空间资源,服务于空间营造设计,运用叙事形式将建筑的装饰艺术与空间衔接在一起,强调非遗文化在空间中的主体地位。美术类的非遗文化传播非常有限,将非遗用于空间装饰中,可以依托建筑的知名度和广泛性,推动非遗文化的传播。非遗文化不仅能强化基础的物质空间,还可以提升人的心理空间,在日常生活中融入延续的非遗记忆,增强居民对当地的归属感和文化认同感。黄山八面厅是一座历史的遗址,对传统民居中非遗装饰艺术的传承,特别是浙西地区传统民居建筑的保护显得尤为重要。

(二)空间叙事元素的多样化表达

非遗装饰在空间中的表达要多样化,不同的建筑材料体现出不一样的情感与效果属性,在材料上要注重种类和质感的选择,选用具有地域特色的材料,同时把具备非遗工艺特征的雕刻装饰与居民生活的产品进行一体化设计,构建具有文化共识的情感空间。对于装饰内容的叙事表达上,基于人和空间互动的地域识别性,对内容进行符号化和故事化的梳理,通过对当地认同的象征性符号的抽取和家喻户晓的故事情节再现,将反映当地传统文化内涵和个性特征的元素协调在空间中,唤醒人们的生活叙事记忆,展现非遗文化的历史特征和地域特征。

五、结语

黄山八面厅是浙西家祠一体的传统民居建筑,在空间的构建和装饰艺术上都具有重要的内涵。通过雕刻装饰叙事的角度,营造公共空间、情感空间、礼制空间和集体空间的场所精神,分析黄山八面厅在空间的主题、节奏、表现上的叙事传达方式,解读装饰艺术所蕴含的不同文化语义。黄山八面厅的东阳木雕是地域非遗技艺的精华,提出非遗文化资源转化成空间再造的策略,可以进一步彰显空间的文化多样性。将空间叙事理论融入到传统民居中,理解空间的叙事属性,强调建筑场所的社会价值和艺术内涵,对当地传统民居的研究提供理论依据和实践路径。

参考文献:

[1]孟令辉.论景观的叙事性设计[D].北京:北京林业大学,2009.

[2]荣格.人类及其象征[M].张举文,荣文库,译.沈阳:辽宁教育出版社,1988.

[3]陆邵明.建筑叙事学的缘起[J].同济大学学报(社会科学版),2012(5):25-31.

[4]周庆.叙事性设计的符号学解读[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2020(4):127-131.

[5]王犹建.赣南客家宗祠装饰艺术图像叙事空间研究[J].家具与室内装饰,2022(1):121-125.

[6]陈慧本.论历史时间的空间化及其与隐喻、叙事的关系[J].史学月刊,2019(4):111-121.

[7]秦红岭.论建筑的伦理叙事[J].伦理学研究,2012(5):59-63,113.

作者简介:

綦俏,中国计量大学艺术与传播学院硕士研究生。研究方向:环境设计与可持续方向。

凌云飞,硕士,中国计量大学艺术与传播学院副教授。研究方向:现当代美术、版画创作研究。