政策约束与公民参与:合作治理中的有效决策问题

2023-05-30刘帅顺

摘 要:已有研究多从公民参与角度入手探究合作治理的实现机制问题,而忽视了公民无序参与和由此带来的无效决策问题。因此,应当将合作治理的公民参与研究范式转向有效决策研究范式。政策决策中的质量约束、结构约束、时间约束和可接受性约束深刻影响了公民参与合作治理的方式。公共决策部门应当综合判断政策约束性和公民参与类型,进而采取合适的有效决策模式:低度公民参与适合采取集中式自主決策模式,以获取决策信息为目标;中度公民参与适合采取分权式协商决策模式,以推动决策执行为目标;高度公民参与适合采取放权式公共决策模式,以促进公民自治为目标。基于平等、包容、理性和尊重的有效决策才是实现合作治理和建设社会治理共同体的必由之路。

关键词:政策约束性;公民参与;有效决策;合作治理

中图分类号:D630 文献标识码:A

文章编号:1008-7168(2023)03-0024-12

收稿日期:2022-11-06

作者简介:

刘帅顺(1994-),男,中共北京市委党校(北京行政学院)社会学教研部讲师,北京人口与社会发展研究中心研究人员,博士。

一、研究的问题

党的二十大报告提出要建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体,这对于探索如何在政社合作治理中发挥公民参与的积极作用提出了新的实践和理论要求。然而,公民参与并不是创建社会治理共同体的根本目标,而只是实现合作治理的必要手段。基于决策事务的不同类型及其约束条件,公民应当采取梯度性和差异化的参与方式,通过有效参与公共决策实现合作治理。因此,合作治理中的政策约束与有效决策问题值得我们高度重视并加以研究。

从本体论上讲,公民参与是公民试图影响公共政策和公共生活的一切活动[1](pp.1-2),是普通民众就他们自己认为重要的问题一起审慎商议并采取行动[2](p.2)。毛泽东在考察湖南农民运动时所重点关注的农会就具有公民参与的本质属性,是农民阶级自发组织起来的推翻地主阶级的革命性力量,是一种具有暴力属性的公民参与形式[3](pp.13-17)。从功能论上讲,登哈特夫妇认为一个民主社会可能会对高水平的公民参与抱有希望,之所以如此,原因有三:一是因为只有通过积极参与才能达到最佳的政治效果,二是因为通过参与可以获得满足最大多数公民利益需求的决策,三是因为民主参与可以增强政府的合法性[4](p.36)。毛泽东也认为,多元社会阶级广泛参与下的人民民主专政国家可以保证公民的自由权、选举权得以实现,通过民主参与真正向着社会主义社会前进[5](pp.1475-1476)。从实践论上讲,谢尔·阿斯汀提出了公民参与阶梯理论[6],这一理论勾画了公民参与合作治理的理想化发展路径,揭示了公民参与形式与内容发展演变的内在规律,表明了理论创立者对于公民最终控制决策议程的价值信念,对于公民参与的后续研究产生了深远影响。

公民参与公共事务具有正义性和正当性,公共参与权已然成为公民权利不可剥夺的一部分。但是,当面临多维视角的共同审视时,公民参与所隐含的更多面向便被揭示了出来。因此,应当辩证地看待公民参与的实际成效,综合考量决策对象的特殊性和公民参与的深度与广度,基于不同的决策目标和参与权分配策略采取差异化的有效决策模式。笔者在综合梳理已有关于公民参与合作治理文献的基础上,分析了合作治理中的政策约束性,研究多重政策约束条件对公民参与的差异化影响,并综合公民参与程度和公共部门的分权意愿构建了合作治理中的有效决策模式。

二、公民参与合作治理的研究路径

公民参与深刻影响了合作治理能否实现,同时公民参与也受到合作治理场域内外的多重因素影响,因此公民参与是合作治理中的核心问题。在国内外关于公民参与的研究中,如下三种解释路径基本涵盖了公民参与合作治理的机制、功能、困境等核心关切。

第一,公民社会解释路径。多元主义公民社会观从竞争性视角看待公民参与,认为公民参与公共政策过程在本质上是多元利益主体之间的利益博弈过程[7]。但多元主义强调的市场竞争式的公民参与容易导致强势群体对弱势群体的权益压制与侵害,利益结构过于分散也容易导致无序的公民参与甚至群体冲突[8](pp.95-110)。法团主义公民社会观从整合性视角看待公民参与,认为公民社会的存在并不意味着民主能够自发地存在与发展,公共部门同样参与了公民社会的建立[9](p.69)。公民社会是处于公权力与私人领域之间的“中介层”,私人领域的利益通过公民社会的制度化通道反映到公共政策之中,从而增强了公民参与的组织化程度[10](pp.109-112)。因此,法团主义强调通过公民有序政治参与实现公民、国家、社会三者的良性互动[11],通过政府与公民对公共生活的合作管理实现政治国家与公民社会的善治状态[12](p.1)。回归到中国的具体情境,我国公民参与合作治理的文化传统、制度渠道和素质能力等多重因素决定了不管是多元主义视角还是法团主义视角似乎都难以解释和促成政社合作治理,因为以上两种视角认为公民参与的基础是存在一个发育成熟的公民社会,这和当前中国的国情和社情不相符合。因此,有必要寻求一种能够扎根中国本土的、循序渐进式的和结果导向的公民参与合作治理模式。

第二,社会资本解释路径。帕特南将社会资本定义为共同体所具有的社会信任、互惠规范和公民参与网络,公民参与网络越密集,社会资本就越充沛[13](pp.195-215)。公民参与网络体现了以往合作的成功,未来的合作在此基础之上进行[14](pp.157-158)。科尔曼认为社会资本包含在社会结构之中,将使这一结构中的所有行动者都受益,不管这些行动者是个体还是集体[15]。可见,帕特南是从个体社会资本角度看待公民参与对“私”的意义,科尔曼则用集体社会资本解释公民参与对集体行动者的“公”的意义。然而个体社会资本和集体社会资本是一对矛盾体,一种社会资本要么有利于个体,要么有利于集体,两者是一种“零和博弈”状态而不能两全[16]。社会资本理论的内在分裂性使其只能看到公民参与在某一面上的积极意义,而难以产生综合客观的评价。实际上,公民参与和社会资本之间并不存在一一对应的映射关系,公民参与并不必然带来社会资本的生产与再生产。相反,公民参与的自利性和盲目性更有可能带来社会冲突甚至社会撕裂,这一消极后果无论对于个体还是集体的社会资本都是一种打击。可见,合作治理只有基于丰沛的社会资本和被居民内化的互惠规范才能实现,探索有效的公民参与合作治理路径才是亟待解决的问题。

第三,公民资格解释路径。公民资格被认为是一种集体的权利与义务,具有公民资格的公民才是公民参与的基础[17]。但公民资格不是与生俱来的,而是伴随着经济社会发展和公民意识增强而逐渐完善的。自由主义公民资格理论过于强调公民权利而忽视了公共责任,共和主义公民资格理论更加强调通过参与公共事务塑造一种积极公民资格[18]。积极公民资格将公民参与看作是公民主体性意识增长的结果,积极公民进行直接的自我管理并充分地参与决策[19](p.180)。相反,如果公民没有体认到公民资格是公民权利与公共责任的统一,公民参与就会变成一种盲目的甚至危险的行动,影响到公共利益的实现[20]。因此,公民资格涉及公民性的学习和培养、公域精神或共同体生活意识的养成,这直接关系到有序公民参与的保障和实现[21]。可見,公民必须在参与公共事务过程中逐步培育公共精神和锻炼参与能力,而且公民参与能力的养成具有渐进性和长期性,这一过程并非一蹴而就。所以,公共部门在引导公民参与合作治理时也应当依据具体决策事项分阶段地逐步放开公民参与权和明确参与方式与路径,而不是乐观地认为只要有公民参与就足以在合作治理中作出高质量决策。

已有研究从各自角度阐释了公民参与合作治理的内在逻辑与实践路径。公民社会理论将参与权看作是公民的天然权力,法团主义公民社会观的公民参与因具有利益整合功能要比多元主义公民社会观的公民参与更具秩序性。社会资本理论主要从正功能维度强调公民参与对塑造公民社会和制衡政治专权的积极意义,却忽视了公民社会过度自由化可能造成的公民无序参与甚至社会冲突。公民资格理论认为公民参与是一把双刃剑:积极公民资格可以有效填充政府退出的领域,实现更深层次和更大范围的公民参与;相反,公民资格发育不健全反而会把公民参与引向危险的方向,最终也无法实现公共利益最大化。

从公民参与和政策约束的关系来看,合作治理的实现不仅取决于公民的参与意愿和能力,同样取决于决策对象的政策约束本身。多元主义公民社会观指导下的公民参与忽视了决策本身的质量约束性。多元利益群体在主张参与资格和参与权利的同时,往往忽视了自身参与能力和决策本身对公共参与规模的约束性,结果造成决策的难产甚至流产,议而不决和效率低下成为西方公民社会公共参与的常见现象。与之相比较,法团主义公民社会观则强调公共参与的有序性和实质性,公民要在决策本身提供的各类约束条件框架内积极行使参与权,政策约束与公民参与之间要保持适度平衡。信任是社会资本的内在属性,这其中就包含着社会对于公权力部门的信任,社会资本越丰沛意味着公民对于公共决策部门越信任,对于决策问题固有的政策约束条件的接纳意愿与容忍程度越高。在社会资本丰富的地区,人们相信政府并愿意尊重决策规则,此时社会资本就成为了一种推动决策产生的积极力量,有助于政社之间围绕决策议题进行合作治理,促成有效决策。相反,如果社会资本匮乏,社会主体之间及其与政府之间的信任感极低,则决策问题本身的约束性及其对公民参与的各种限制条件就会被公众认为是一种公共部门的刻意行为,政策约束越强则越难以实现政社之间基于互信的合作治理以及有序参与,“塔西佗陷阱”因此而难以避免。公民资格理论与决策问题的质量约束性直接相关,决策问题的质量约束性越强,越是需要参与决策者具备积极公民资格,以保证决策的科学性。但是,这并不意味着质量约束性弱的决策问题就不需要积极公民资格。实际上,如果公共决策的参与者普遍具备积极公民资格,那么,这对他们深刻理解决策问题的各种约束条件大有好处。参与者承认决策问题具有的约束性限制,并采取与之相符的参与方式,可以为在合作治理中实现有效决策打下公民素质基础。上述理论视角所阐释的公民参与对政策约束条件的适应性及其对有效决策的影响,可以通过下表表示出来(参见表1)。

综上所述,笔者认为已有研究更多侧重于公民参与的正功能和实现路径而非注重公民参与的有效性,其原因在于忽视了公民参与的最终目标不是参与本身而是实现合作治理。所谓合作治理,就是面对需要采取集体行动的公共事务,所有利益相关方都以某种方式参与到以解决实际问题为取向的公共议程当中来。因此合作治理具有如下四个特征。一是主体多元性。凡是决策所涉及的直接或者间接利益相关方都有权利参与决策议程。二是对象广泛性。合作治理所涉及的治理对象应当涵盖所有公共问题和社会问题。三是参与权变性。合作治理的参与方式、程度与范围等应当视参与主体和决策对象的具体差异而定。四是结果有效性。合作治理的合作属性和治理属性决定了其应当以实现有效决策为最终目标。

基于以上定义和判断,公民参与并不是实现合作治理的神圣不可侵犯的价值标杆,公民参与必须为有效决策服务,只有有效决策才能将公民参与的热情与努力化作实践中对全体公民最大化利益的切实维护,没有有效决策的公民参与只是一种盲动的集体狂欢和仪式象征。因此,必须将合作治理中的公民参与研究范式转向有效决策研究范式,走出形式主义下公民参与的政治正确语境,迈向真正有助于实现社会公共利益最大化的实用主义有效决策观。

当然,有效决策的实现取决于决策对象的诸多性质与特征,笔者将这些决策本身具有的能够影响决策有效性的特质条件称作政策约束性。不同的政策约束条件对公民参与类型产生直接影响。公民参与类型的差异既取决于政策约束性,同时也是公共决策部门主动分享决策权力的结果,但是其最终目的都应该是为了实现有效决策。因此,“政策约束-公民参与-权力分享-有效决策”构成了一条揭示合作治理中的有效决策问题的短逻辑解释链。

三、合作治理中的政策约束性

政策决策问题是一个复杂的系统性问题,政社合作治理的现实需要将决策参与的边界扩大到整个社会领域,社会群体的复杂性和群体利益的多元性使决策面临更多的现实约束条件。秉持保守主义信念的行政管理者将公共行政领域看作是价值中立的和科层性质的,他们倾向于排斥和压制来自社会公众的参与热情。这加剧了公共部门和社会领域在合作治理中的价值冲突和互动摩擦,也使政策约束问题进一步凸显出来。美国公共行政学家约翰·托马斯认为公共管理者在决策过程中应当考虑到质量、结构化和可接受性等政策问题的特点[22](pp.28-32)。在本文中,笔者结合已有论述,将合作治理中的政策约束性进一步概括为质量约束、结构约束、时间约束和可接受性约束。

(一)质量约束

决策问题的专业性门槛往往决定了参与决策的人群特征和决策模式。公共决策中的“缺失模型”更加适用于指导技术性要求较高的科技决策问题,因为此类决策的高质量属性决定了参与决策群体的排他性。“缺失模型”秉持如下的基本假设:普通公民对现代科学总体上是无知的;普通公民缺乏做出科学决策的足够专业知识;专家群体可以通过提供专业知识来帮助决策。因此,“缺失模型”本质上是一种精英决策模式,专业领域的精英们独揽决策权力并采取自上而下的信息单向传递方式,普通公民被动接受决策信息而缺少向上沟通渠道。因此在“缺失模型”中,普通公民的决策参与具有被动性特征。科技类决策问题虽然从根本目标上也是为了维护全体公民的利益,但由于这类决策问题对专业技术的要求较高,公共部门为了达到制定高质量政策的目标很难吸纳普通公民群体直接参与政策制定。此时,公共部门应当在较小范围内吸纳专业技术人员、高级管理人员等参与政策制定,以精良的资政队伍促進高质量政策的出台。

随着公民获取信息的可及性和可靠性逐渐加强,普通公民借助基于日常生活体验的丰富知识库存就可以提出高质量的有效建议,而不再仅仅依靠专家去支付“知识赤字”和填补“决策空白”。因此,公共决策中的“民主模型”更加符合民主社会中公民对普遍参与决策的期待。威利斯等就认为公民意见对于环境风险评估具有重要参考价值,“民主模型”应当成为环境传播研究的主流模型[23]。因此,公共部门应当将普通公民参与群体纳入专业决策议程。“民主模型”实质上是一种更加普遍的具有扎根性质的公民参与模式,其目标是在公共部门、社会组织和公民之间建立起基于信任、理解和共识的共建、共治、共享的社会治理共同体。不同决策问题出于提高政策质量的相同需要都应当考虑公民参与范围和群体特征,而不能想当然地认为单靠扩大公民参与范围就能够保证决策的高质量。因此,公共决策部门应当准确判断决策过程需要突出强调参与的排他性还是扎根性,进而决定采取“缺失模型”视角下的精英决策模式还是“民主模型”视角下的公民决策模式。

(二)结构约束

政策的结构约束指的是政策选项的可能性和开放性。公共领域的诸多决策有时必须出自有限的选项之中,即“赞同-反对”“A方案-B方案”等类型的决策。这些高度结构化了的决策问题的选择余地十分有限,属于非连续性决策问题。一方面,面对此类决策,公民参与的积极性可能会受到损伤,因为高度结构化的政策决策选项限制了公民影响力的发挥。这也可能正是一些公共决策部门希望看到的结果,高度结构化的决策问题有利于公共部门单方面行使决策权而不必与公民分享参与决策的影响力。但是,只有不断拓展公民参与机会才能够保证政府的行动镶嵌于社会之中,而不是强加给社会,这样才能更好地发挥和强化社会的作用[22](p.5)。可见,如果政府刻意设置具有较高结构约束条件的决策问题,那么,这对公民参与权利的实现和参与能力的培养并非好的选择,也无助于决策被社会公众接纳。另一方面,公民参与此类决策问题也可能走向另外一个极端,即全盘推翻已有政策选项并要求与公共决策部门重新协商以便分享决策中的影响力,此时高度结构化的决策问题就有可能引发公民与公共部门之间的决策冲突问题。

因此,政策的结构约束问题既有可能打消公民参与决策的积极性,也有可能引起公民更为激进的参与决策的欲望。而对于那些政策选项具备更强开放性和包容性的决策问题,因其结构约束性相对较低,属于可以进行连续性决策的问题,所以更容易吸引公民参与其中并积极提出潜在的解决方案。但是,更低门槛的结构约束也可能带来超大规模的公民参与,以至于参与规模超出制度化的决策过程本身的承载能力,并有可能造成低效决策乃至无效决策困局。所以,公共部门在面对政策的结构约束并考虑公民参与的具体形式时,必须在集权与分权、规模与秩序、公正与效率之间进行充分平衡。

(三)时间约束

政策决策中的时间约束也是一个无法避免的问题。在解决突发公共事件或应对前所未有的公共危机时,公共部门必须在十分有限的时间内快速做出有效决策,而在有限时间内做出有效决策对决策本身的质量要求同样不容忽视,因此高时间约束性决策问题又往往具有高度的质量约束性。时间约束和质量约束的双重限制为公民参与此类决策设置了更高的准入门槛。此时,公民参与的“缺失模型”可能会比“民主模型”更为有效。为了高效有序地制定相关政策,公共决策部门必须决定公民参与的规模和程度,公民参与规模过大和参与程度过深都将有损于严格限制条件下的有效决策。对于迫切的公共决策问题,公民参与的规模和程度都将直接影响决策的秩序性和效率性,而这可能违背高度时间约束条件下的有效决策原则。

相反,对于那些具有充足时间条件去设计最理想政策的决策问题,公民参与就成了一个必须加以考虑的要素。此时,公民参与的“民主模型”就会比“缺失模型”更有效,因为较低的时间约束性赋予了公民参与更多的可能性。积极的公民参与具有优化治理过程的作用[24],能够增强公共政策与公民需求之间的相互适应性,进而提升政策执行绩效,助力实现社会利益最大化的目标[25]。此时,适度扩大公民参与规模并在更深程度上与公民分享公共决策权力既具有现实操作性又具有程序正当性。对于公共部门来讲,定义决策中的时间约束性具有很大的弹性空间,如果出于控制决策权的目的而故意夸大决策的时间约束性进而限制公民参与权的行使,则有可能导致公民不接受决策结果,这当然会影响到决策的有效执行。因此,公共部门能否根据现实中的时间约束条件选择切实可行的公民参与方式,既决定了能否达成应对突发公共问题时的有效决策,也关系到高质量决策能否得以顺畅执行。

(四)可接受性约束

政策制定出台并付诸执行后将直接或间接地作用于公民群体。对于间接作用于公民群体的政策,如两国贸易战中的提高关税政策,由于

普通公民受到政策的直接影响较小或无法及时感知政策带来的影响,因此在执行过程中受到的阻力更小,也更容易被公民群体所接受。对于直接作用于公民群体的政策,公民对政策执行带来的影响有着更为直观和敏感的体察,因而对此类政策更容易表现出明显差异化的接受程度。比如,养老金上调政策直接对亿万公民的退休生活质量带来积极影响,绝大多数公民尽管并未直接参与决策,但对于政策的接受程度却很强,政策执行几乎不会遇到社会阻力。对于汽柴油价格上涨的政策,由于它对从事交通运输行业人员直接产生较大消极影响,所以此类公民群体对政策的接受程度较低、抵触情绪强烈,他们将对政策执行产生强大阻力并可能造成政策失败。对于非从事交通运输行业的人员来讲,汽柴油价格上涨的政策就属于产生间接非直观作用的政策类型,他们对于政策的接受程度会明显高于那些直接遭受政策冲击的公民群体。

由此可见,不同政策的出台会对政策对象产生直接或间接的差异化影响,从而决定公民对政策的可接受程度。公民参与既是公共治理结构转型中的必然选择,更是国家政治和社会发展的目标[26](pp.19-26)。此外,对于那些对政策执行产生明显制约作用的目标群体,在政策出台之前将其吸纳进决策过程并同其分享决策权力,将有效增强决策执行中的可接受性。

四、政策约束下的公民参与

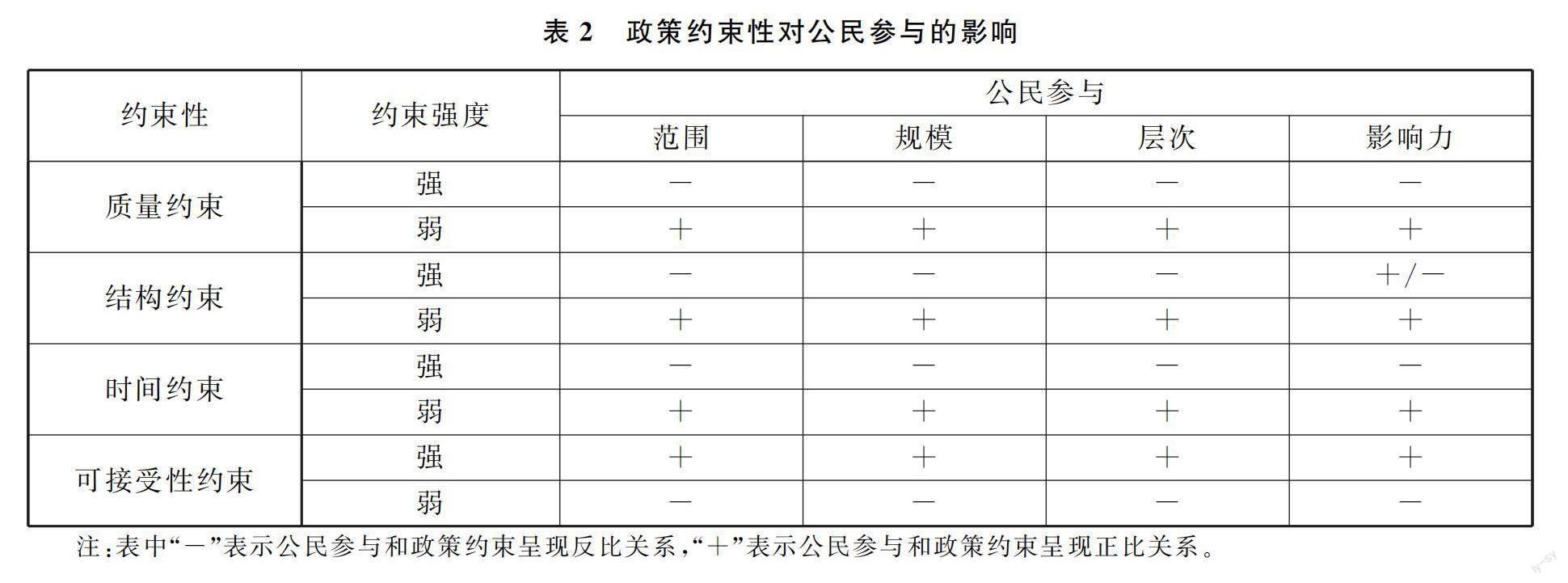

决策中的质量约束、结构约束、时间约束和可接受性约束限制了公民参与的范围、规模、层次与影响力,只有综合考虑决策中的各项约束条件,选择切实可行的公民参与类型才能实现有效决策。

(一)政策质量约束与公民参与

对于质量约束性强的决策问题,应当借助“缺失模型”将公民参与范围限制在与决策问题领域高度相关的专业人员之内,采取精英决策模式。公共决策部门通过与决策参与群体分享决策权力,促进后者实质参与决策,而不仅是使其停留在提供专业信息和资政建议等初始参与阶段。比如,中国中央一级政府为了做好“十四五”规划的制定工作,于2020年6月至9月期间召开了多场专家学者座谈会,涉及经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等多个专业领域,在小范围内召集各领域专业人员参与政策协商与决策是保证“十四五”规划科学性、综合性和可行性的关键一步。实际上,中国各级政府对于“十四五”规划的制定工作都极为重视,从中央到省、市、县级政府都会召开相关座谈会,而公民参与的范围也随着政府层级降低、规划的具体化和可操作性增强而呈现出大众化、多元化和包容性特征。公共决策部门在质量约束较高的事务中真诚欢迎精干专业的公民群体参与决策,有助于促成合作治理并实现有序高效决策。

对于质量约束较低的涉及公民日常生活的决策问题则应当借助“民主模型”下的公民决策模式,扩大公民参与范围,提高公民参与群体的多样性,提供平等的参与机会,帮助多元利益群体表达各自诉求。异质性强和规模庞大的公民参与应当采取问卷调查、公民大会等方式进行,在公民利益普查层面上获得真实民意。在决策信息搜集阶段获得真实广泛的民意将有助于提升决策的有效性、民主性和科学性。公民通过网络参与政策过程更具直接性、开放性和平等性,网络真正赋予了公民话语权,促进了政民之间的便利互动[27]。但是,网络参与的匿名化也使虚假信息和暴力取向充斥其间,造成了公民参与的无序化[28]。可见,对于决策而言,网络参与是一把双刃剑,它一方面保障了公民参与权利的实现,另一方面也给有序有效参与决策帶来了障碍,特别是对质量约束性强的决策问题来讲更是如此。

(二)政策结构约束与公民参与

结构约束影响的是公民参与的积极性。高度的结构约束本身可能并不构成公民参与的高门槛和排他性,然而面对非此即彼的决策选项,理性参与的公民都会计算参与决策的成本收益问题。一方面,有限的决策选项可能都不能满足公民的利益要求,参与决策并不能够实现维护其切身利益的愿望。另一方面,公共部门也可能通过构建高度的结构约束来刻意打消公民参与积极性,以实现独揽决策权力的意图。因此,造成政策高度结构约束性特征的另外一种可能是公共部门擅自决定了可供公民选择的政策选项,这无异于一种象征性公民参与。相比于实质性参与,国家确实更愿意采取规模宏大而又不挑战国家权力的仪式性参与以实现社会控制与社会整合的目标[29]。比如,在中国近年来大力推动的政府购买服务领域就存在一种公民“被代理”的服务选项结构化问题。所谓的居民服务需求在前期已经被街道和社区设定好,在此基础上,相关部门再入户征集居民是否支持既定的服务项目。受访居民面对结构化选项很难提出自己的想法,只能表示顺从和支持,居民处于“被服务”的政策接受者地位。在此情况下,居民参与仅仅是口头表态和形式参与,而没有实质参与决策的渠道和机会。

一般来讲,越是扩大居民参与范围和程度,越是难以快速做出决策,但真正的有效决策却是建立在居民实质参与的基础之上,哪怕这种决策过程的效率会因此而降低,因为只有通过主体间平等理性的对话协商而形成的共识,才真正体现出实质意义上的民主参与。时间成本是实质参与和有效决策难以避免的代价,公共决策者必须认识到这一点,并主动分享决策权力和降低政策结构性约束。结构约束性较高的决策问题可能弱化公民的参与意愿,同时也可能激起公民对公共部门擅自决策的不满,这有可能带来公民参与的无序性和极端化倾向,进而加大公民与公共决策部门之间的利益冲突和价值摩擦。因此,公民参与和结构化决策之间的先后顺序问题是实现合作治理的关键。

(三)政策时间约束与公民参与

时间约束下的决策问题一般具有紧迫性和专业性,如突发公共危机事件处置和自然灾害救援问题,既要求在短时间内做出科学有效决策,同时又必须要以维护广大公民切身利益为第一原则。此时,为了做出有效决策就必须平衡好决策效率和公民参与之间的张力问题。2020年伊始,新冠疫情突如其来,武汉市和更高层决策机关面对紧迫而危机的形势果断采取封城措施,事实证明这一紧急决策十分必要。面对有限的决策时间,大规模的公民参与既无必要性又无现实可行性。因此,公民代表和应急处置专家就成了此类决策需要依靠的关键公民力量,关键公民代表公众利益参与决策,确保决策始终坚持人民利益至上,而专家队伍提供科学支持,保证了决策的高质量。时间约束下的决策具有紧张感和迫切性,此时就需要公共决策部门采取适度的公民参与方式与规模,这将有助于合作治理各方在有限的时间内科学、高效地决策。

对于时间约束性较低的决策问题,公民可以在更大范围和规模上平等参与协商。协商民主重在推动多元利益主体达成共识、提高民主效能,而非仅仅呈现表征化的参与形式。在中国,人大代表具有收集公民意见、反映公民诉求与代表公民决策的重要职责。人大代表除了每年两会时间之外都是在各自行业领域倾听民意、下探民情和参与基层社会的生产和生活,在以年为限度的较长时间里,各级人大代表有充分的时间将基层社会的诉求与问题写入自己的议案中,保证公民参与的范围和深度。可见,对于时间约束性较弱的决策问题,我们可以在决策制定、执行和反馈的各个环节通过公民分组讨论、听证会、随机抽样调查等多种方式推动公民参与,以实质性公民参与促进有效决策。

(四)政策可接受性约束与公民参与

可接受性约束与质量约束之间具有一种紧张关系,质量约束为了保证决策的专业性往往将公民参与限制在较小范围内,而可接受性约束为了促进决策的公众接受度则应当尽量扩大公民参与规模。公民在决定是否接纳一项决策时往往秉持着“非参与不接受”的权利与义务对等原则。“邻避效应”是我国大举推进现代化建设进程中的常见现象,指的是居民出于对建设项目造成的环境污染、健康损害、资产贬值等的担心,而衍生出一种“不要建在我家后院”的抵触心理与抗争行动。如果行政部门在推进相关项目选址、环评、补偿等各个环节中不能与当地居民进行充分有效的沟通,那么,结果往往会使得居民出于信息不对称、集体恐慌、行政不信任等原因对建设项目产生集体抗争。因此,在工程项目落地之前,政府部门与社会相关主体之间的信息沟通越少、补偿制度越模糊、协商机制越缺失,则当地居民等利益相关方对工程项目的可接受度越弱,政策执行的约束性越强,最后,项目进度、社会效益、建设成本等也因此而受到影响。

可接受性约束提醒公共部门,在扩大公民参与规模时应当准确判断政策对象是谁,进而有针对性地扩大公民参与规模。有些决策问题是面向全体公民的,而有些决策是面向特定群体的,那些面向特定群体的政策应当保证被目标群体接受。被忽视、排斥的利益团体对公共决策造成的威胁可能远大于那些没有被忽视的非相关利益团体。托克维尔也认为,根据个人意愿建立和发展起来的社团,是反对专制的一种重要手段[30](pp.103-105)。因此,保证政策对象和相关利益团体对政策的高接受性是实现合作治理和有效决策的关键。对于可接受性约束很低的政策决策问题,即政策目标群体是否接受都不影响政策实际执行的政策决策问题,确定政策目标群体和保证公民实质参与就不是一个重要问题。比如,对于具有普惠性质的社会公共政策,尽管公民很少有机会参与到政策制定中去,但政策本身的福利性决定了其可接受性很强,这种属于“帕累托改进”状态下的社会公共政策一旦出台就会使多元主体共同受益。

下表总结了政策约束性对公民参与各个方面的影响及其作用方向(参见表2)。

五、公民参与、权力分配与有效决策模式

前文理清了政策約束性与公民参与之间的关联,接下来笔者将从公民参与入手,探寻合作治理中的有效决策模式。公民参与应当基于公共事务的决策目标而定,根据决策面临的政策约束性采取适宜的参与程度与恰当的参与方式,以有效达成决策目标。

(一)低度公民参与和自主决策

有些决策问题的综合约束性强,对于此类决策,公共部门越是吸纳公民广泛深入地参与决策事项,越是难以实现有效决策。相反,只有通过较窄范围、较低层次、较小规模和低度分享决策权力的公民参与类型才能够实现有效决策。对此,公共决策部门应当采取倾向于权力集中的自主决策方式,当然这并不意味着将公民参与完全排除在外,因为完全垄断决策权力无助于决策部门获取决策信息,也不能保证政策对象对决策的高接受度。

比如,精准扶贫是中国全面建成小康社会道路上的最后一公里,面对彻底消灭绝对贫困这一最难啃的硬骨头,国家统一制定精准脱贫时间表和路线图,建立稳定脱贫的长期跟踪机制。对此,具体的脱贫对象当然没有能力也没有必要去深度参与国家扶贫政策的制定,但是他们可以就本村本户的具体脱贫计划向当地政府提出申请。国家特别注重调动贫困户的主动参与性和创造性,始终致力于使扶贫政策能落地、可接受和可持续。

參考文献:

[1]贾西津.中国公民参与:案例与模式[M].北京:社会科学文献出版社,2008.

[2]Cynthia Gibson.Citizens at the Center:A New Approach to Citizen Engagement[M].Washington,DC:The Case Foundation,2006.

[3]毛泽东选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1991.

[4][美]珍妮特·登哈特,罗伯特·登哈特.新公共服务:服务,而不是掌舵[M].丁煌.北京:中国人民大学出版社,2016.

[5]毛泽东选集(第4卷)[M].北京:人民出版社,1991.

[6]Sherry Arnstein.A Ladder of Citizen Participation[J].Journal of the American Institute of Planners,1969,(4).

[7]王洛忠.我国转型期公共政策过程中的公民参与研究——一种利益分析的视角[J].中国行政管理,2005,(8).

[8][美]罗伯特·达尔.多元主义民主的困境[M].尤正明.北京:求实出版社,1989.

[9]张静.法团主义[M].北京:中国社会科学出版社,2005.

[10]孙柏瑛,杜英歌.地方治理中的有序公民参与[M].北京:中国人民大学出版社,2013.

[11]魏星河.我国公民有序政治参与的涵义、特点及价值[J].政治学研究,2007,(2).

[12]俞可平.治理与善治[M].北京:社会科学文献出版社,2000.

[13][美]罗伯特·帕特南.使民主运转起来[M].王列,赖海榕.南昌:江西人民出版社,2001.

[14][美]罗伯特·帕特南.独自打保龄:美国社区的衰落与复兴[M].刘波,等.北京:北京大学出版社,2011.

[15]周红云.社会资本:布迪厄、科尔曼和帕特南的比较[J].经济社会体制比较,2003,(4).

[16]冯仕政.沉默的大多数:差序格局与环境抗争[J].中国人民大学学报,2007,(1).

[17]魏娜.公民参与下的民主行政[J].国家行政学院学报,2002,(3).

[18]蒋传光.公民身份与公民参与:法治中国建设的关键要素——以社会组织培育为例[J].浙江社会科学,2014,(6).

[19][美]本杰明·巴伯.强势民主[M].彭斌.长春:吉林人民出版社,2006.

[20]党秀云.论公共管理中的公民参与[J].中国行政管理,2003,(10).

[21]孙柏瑛.我国公民有序参与:语境、分歧与共识[J].中国人民大学学报,2009,(1).

[22][美]约翰·托马斯.公共决策中的公民参与[M].孙柏瑛,等.北京:中国人民大学出版社,2010.

[23]James Wilsdon,Rebecca Willis.See-through Science:Why Public Engagement Needs to Move Upstream[M].London:Demos,2004.

[24]Renee Irvin,John Stansbury.Citizen Participation in Decision Making:Is It Worth the Effort?[J]. Public Administration Review,2004,(1).

[25]叶大凤.论公共政策执行过程中的公民参与[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2006,(S1).

[26]孙柏瑛.当代地方治理:面向21世纪的挑战[M].北京:中国人民大学出版社,2004.

[27]王明生,杨涛.改革开放以来我国政治参与研究的回顾与展望[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2011,(6).

[28]胡宗仁.网络参与下的政府行为选择[J].中国行政管理,2010,(1).

[29]杨敏.公民参与、群众参与与社区参与[J].社会.2005,(5).

[30][美]托克维尔.论美国的民主[M].吉家乐.北京:中国华侨出版社,2014.

[31][美]彼得斯.政府未来的治理模式[M].吴爱明,夏宏图.北京:中国人民大学出版社,2001.

[32]汪锦军.公共服务中的公民参与模式分析[J].政治学研究,2011,(4).

[33]刘帅顺,张汝立.嵌入式治理:社会组织参与社区治理的一个解释框架[J].理论月刊,2020,(5).

[责任编辑:贾双跃]

Policy Constraint and Citizen Participation: The Effective Decision-Making in Cooperative Governance

Liu Shuaishun

(Party School of Beijing Committee of the CPC/Beijing Administration Institute, Beijing 100044)

Abstract:Most of the existing studies have explored the implementation mechanism of cooperative governance from the perspective of citizen participation, but ignored the disorder of citizen participation and resulted in ineffective decision-making. Therefore, the research paradigm of citizen participation in cooperative governance should be shifted to the research paradigm of effective decision-making. Quality constraint, structure constraint, time constraint and acceptability constraint in policy decision-making have a profound impact on the way of citizens participation in cooperative governance. The public decision-making departments should comprehensively judge the constraint of policies and the type of citizen participation, and then adopt an appropriate and effective decision-making model: the low-level citizen participation is suitable to adopt the centralized autonomous decision-making mode with the goal of acquiring decision-making information; the moderate-level citizen participation is suitable to adopt the decentralized consultative decision-making mode with the goal of promoting the implementation of decision-making; the high-level of citizen participation is suitable to adopt the delegating public decision-making mode with the goal of promoting citizen autonomy. Effective decision-making based on equality, inclusiveness, rationality and respect is the only way to achieve cooperative governance and build a community of social governance.

Key words:policy constraint, citizen participation, effective decision-making, cooperative governance