长江中下游稻区国审两系杂交早稻组合特性分析

2023-05-29邓飞陆爱国周建霞王孔俭

邓飞 陆爱国 周建霞 王孔俭

(金华市农业科学研究院,浙江 金华 321051;第一作者:df0209@163.com;*通讯作者:wangkongjian@163.com)

水稻是我国主要粮食作物之一。长江中下游稻区是我国水稻主产区及籼型杂交稻的主栽区[1],水稻种植面积和总产量占全国的45%~50%。其中,该稻区的双季早籼稻常年播种面积约340 万hm2,占该稻区水稻播种面积的28%[2]。自1973 年发现并育成首个粳型光敏两用核不育系农垦58S 及1987 年发现并育成首个籼型温敏两用核不育系安农S-1 以来,长江中下游稻区两系杂交早稻育种取得较大进展[3-8],为保障国家粮食安全作出了卓越贡献。笔者对2003—2022 年长江中下游稻区国审两系杂交早稻组合的产量、品质、抗性以及推广面积等进行分析,以期为育种工作者提供有益借鉴。

1 材料与方法

1.1 数据来源

数据来源于国家水稻数据中心“中国水稻品种及其系谱数据库”(http://www.ricedata.cn/variety/)[9]。

1.2 分析方法

在数据库中收集2003—2022 年通过国家审定的长江中下游稻区两系杂交早稻组合的全生育期、株高、产量、品质、抗性、推广面积等相关数据,并进行统计分析。根据审定公告,长江中下游稻区早稻分为早中熟类型区和迟熟类型区,早中熟类型区包括江西省、湖南省、湖北省、安徽省和浙江省的双季稻区,迟熟类型区包括江西省中南部、湖南省中南部、广西桂北、福建省北部和浙江省中南部的双季稻区[10]。产量及产量构成分析时以类型区内对照品种的更迭进行分组;稻米主要品质指标评价参照GB/T 17891-2017《优质稻谷》和NY/T 593-2021《食用稻品种品质》,将整精米率、垩白度、胶稠度和直链淀粉含量等主要品质指标均达3 级以上(含3 级)标准的组合数占通过审定组合总数的百分率作为优质达标率。

1.3 数据处理

采用Excel 2007 和DPS7.05 软件进行数据统计分析。

2 结果与分析

2.1 长江中下游稻区国审两系杂交早稻组合基本情况

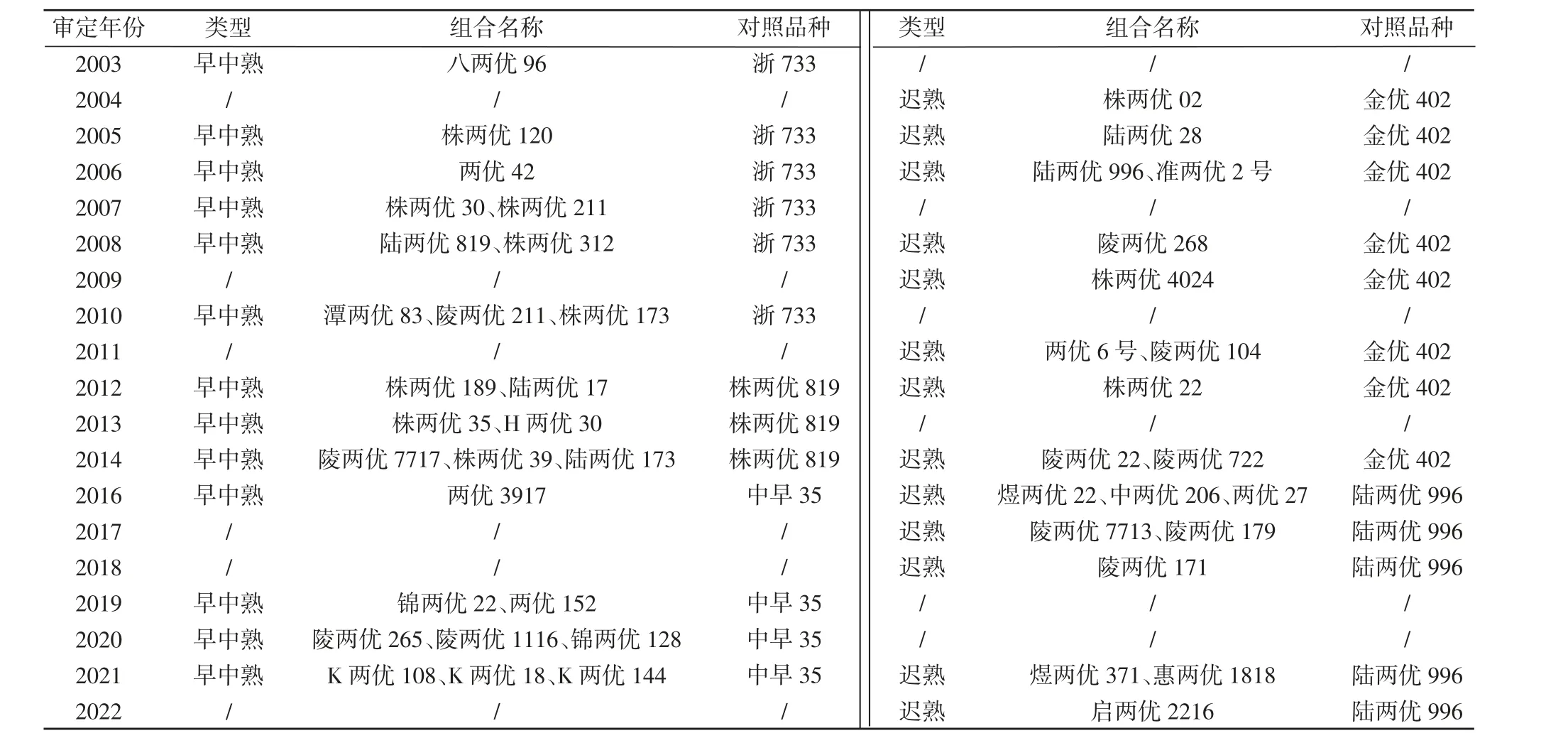

由表1 可见,截至2022 年底,长江中下游稻区通过国家审定两系杂交早稻组合共46 个,其中,早中熟类型26 个、迟熟类型20 个。早中熟类型2003—2010年审定组合10 个,2012—2014 年审定组合7 个,2016—2021 年审定组合9 个。迟熟类型2004—2014 年审定组合11 个,2016—2022 年审定组合9 个。从审定渠道来看,南方稻区国家区试审定组合37 个,绿色通道审定组合6 个,联合体试验渠道审定组合3 个。其中,早中熟类型2019—2022 年审定组合均为绿色通道和联合体试验渠道审定。表明绿色通道和联合体试验渠道已逐步成为长江中下游稻区国审两系杂交早稻组合的主要审定渠道。审定组合陆两优819、陵两优268和两优6 号分别于2009、2011 和2014 年被原农业部认定为超级稻品种。

表1 2003—2022 年长江中下游稻区国审两系杂交早稻组合

2.2 长江中下游稻区国审两系杂交早稻组合系谱分析

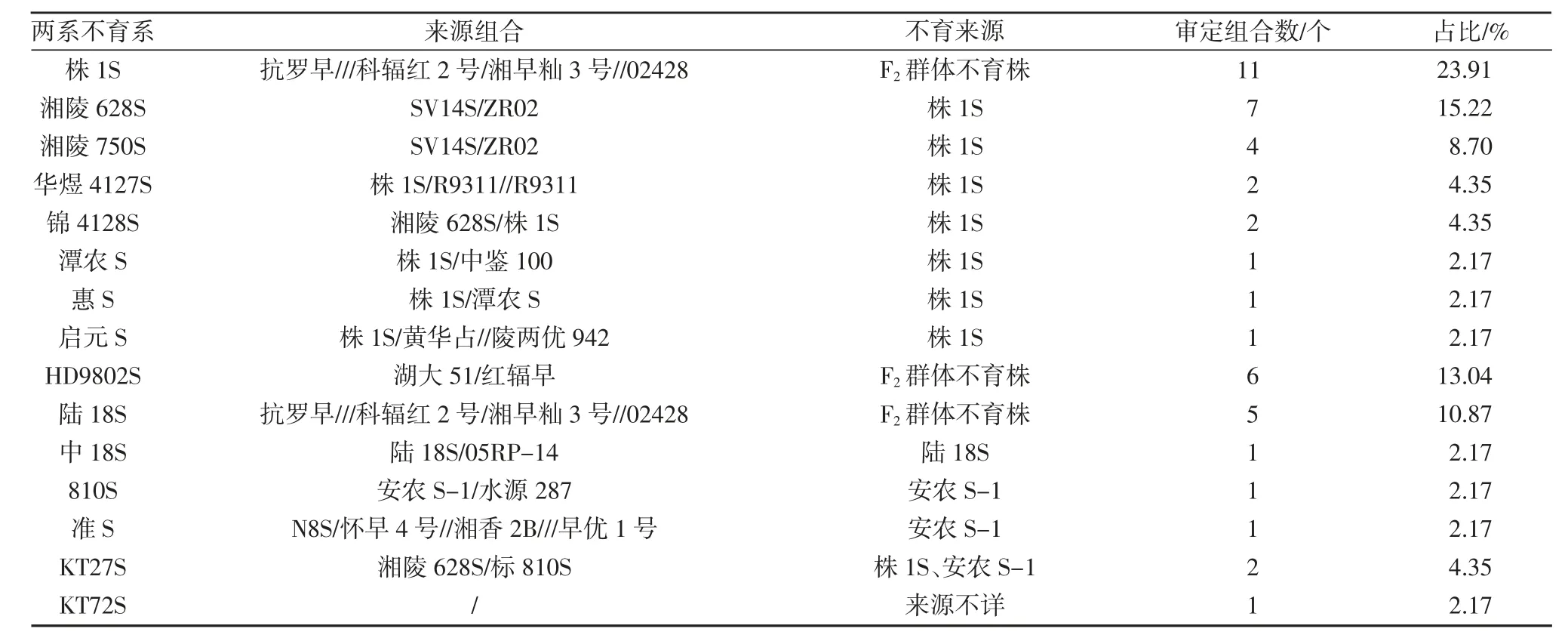

由表2 可知,46 个组合由15 个不育系配组育成,其中1 个不育系来源不详。由株1S 及其衍生不育系配组育成的组合29 个,占比63.04%。其中,株1S 配组育成的组合11 个,衍生不育系湘陵628S 配组育成的组合7 个,衍生不育系湘陵750S 配组育成的组合4 个,衍生不育系华煜4127S 和锦4128S 配组育成的组合均为2 个,衍生不育系潭农S、惠S 和启元S 配组育成的组合均为1 个。由HD9802S 配组育成的组合6 个,占比13.04%。由陆18S 及其衍生不育系配组育成的组合6 个,占比13.04%。由安农S-1 衍生不育系810S 和准S 配组育成的组合均为1 个。由株1S 和安农S-1 衍生不育系KT27S 配组育成的组合2 个,占比4.35%。由KT72S 配组育成的组合1 个。

表2 2003—2022 年长江中下游稻区国审两系杂交早稻组合不育系系谱分析

审定组合恢复系系谱分析表明,46 个组合由40个恢复系配组育成。其中,由中早22 配组的组合5 个。

2.3 长江中下游稻区国审两系杂交早稻组合选育主体分析

从组合选育主体统计数据来看,企业是长江中下游稻区国审两系杂交早稻组合选育的主要力量。由企业参与育成的组合36 个,占比78.26%。其中,由企业单独育成的组合19 个,企业与科研单位联合育成的组合11 个,企业联合育成的组合4 个,企业与教学单位联合育成的组合2 个。由科研单位单独育成的组合7个。科研单位联合育成的组合2 个,科研与教学单位联合育成的组合1 个。

2.4 长江中下游稻区国审两系杂交早稻组合特征特性分析

2.4.1 全生育期及产量

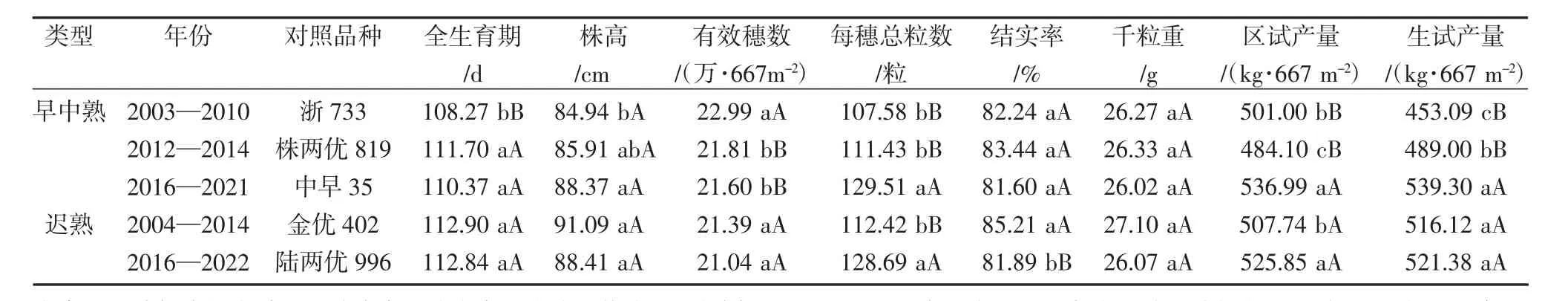

2003—2022 年长江中下游稻区国审两系杂交早稻组合早中熟类型平均全生育期109.92 d,平均比对照短0.02 d;平均株高86.39 cm;区域试验平均产量508.91 kg/667 m2,平均比对照增产6.20%;生产试验平均产量492.60 kg/667 m2,平均比对照增产5.57%。由表3 可以看出,近年通过审定的早中熟类型组合的平均全生育期有所延长,2012—2014 年和2016—2021 年审定组合的平均全生育期均极显著长于2003—2010 年审定组合;有效穗数呈减少趋势,2012—2014 年和2016—2021 年审定组合的有效穗数均极显著少于2003—2010 年审定组合;每穗总粒数呈增加趋势,2016—2021 年审定组合的每穗总粒数极显著高于2003—2010 年和2012—2014 年审定组合;结实率、千粒重呈先增加后降低,但组间差异未达显著水平;区域试验平均产量先降后增,生产试验平均产量呈显著增加趋势,且均表现为2016—2021 年审定组合最高,并极显著高于2003—2010 年和2012—2014 年审定组合。

表3 2003—2021 年长江中下游稻区国审两系杂交早稻组合全生育期、产量及产量构成

迟熟类型组合平均全生育期112.88 d,平均比对照短0.82 d,平均株高89.89 cm;区域试验平均产量515.89 kg/667 m2,平均比对照增产5.05%;生产试验平均产量518.49 kg/667 m2,平均比对照增产5.12%。由表3 可以看出,随着年份推进,审定组合的平均全生育期、有效穗数、结实率、千粒重呈缩短或降低趋势,每穗总粒数、区域试验平均产量、生产试验平均产量呈增加趋势,但平均全生育期、有效穗数、千粒重和生产试验平均产量组间差异未达显著水平。2016—2022 年审定组合的每穗总粒数、区域试验平均产量均显著高于2004—2014 年审定组合,结实率极显著低于2004—2014 年审定组合(表3)。

2.4.2 稻米品质

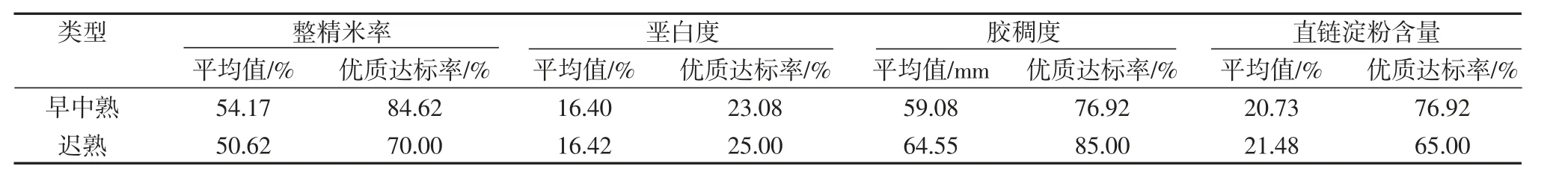

2003—2022 年长江中下游稻区国审两系杂交早稻组合优质达标率仅为10.87%,两优42 和H 两优30主要稻米品质指标达国家《优质稻谷》标准2 级,两优3917、两优6 号和两优27 主要稻米品质指标达国家《优质稻谷》标准3 级。审定组合平均整精米率52.62%,优质达标率78.26%;平均胶稠度61.46 mm,优质达标率80.43%;平均直链淀粉含量21.05%,优质达标率71.74%;平均垩白度16.41%,优质达标率仅为23.91%。可见,垩白度是影响长江中下游稻区国审两系杂交早稻组合稻米品质评价的主要因素。

从表4 可知,早中熟类型组合整精米率、胶稠度和直链淀粉含量优质达标率均达到75.00%以上,垩白度优质达标率23.08%;迟熟类型组合整精米率、直链淀粉含量优质达标率较胶稠度偏低,但均达到65.00%以上,垩白度优质达标率25.00%。

表4 2003—2022 年长江中下游稻区国审两系杂交早稻组合稻米主要品质指标优质达标率情况

2.4.3 抗性

2003—2022 年审定的46 个组合中仅7 个组合对稻瘟病抗性达中抗及以上水平,占比仅为15.22%。这7个组合中早中熟类型3 个,迟熟类型4 个,分别占早中熟和迟熟类型审定组合数11.54%和20.00%。审定46个组合中,仅2 个迟熟类型组合对白叶枯病抗性达到中抗及以上水平,占比4.35%。审定组合中,仅陆两优28 对稻瘟病和白叶枯病均表现为中抗。

2007 年全国农业技术推广服务中心启动长江中下游稻区国家区试早稻品种对褐飞虱和白背飞虱的抗性鉴定。从长江中下游稻区2007 年后通过国审的37个两系杂交早稻组合对褐飞虱和白背飞虱的抗性结果分析,早中熟类型组合对褐飞虱和白背飞虱均表现为中感及以下;迟熟类型组合陵两优104 对白背飞虱表现中抗,陵两优268 对褐飞虱和白背飞虱均表现为中抗。

总体而言,长江中下游稻区2003—2022 年国审两系杂交早稻组合对稻瘟病、白叶枯病、褐飞虱、白背飞虱抗性普遍较差,多抗的组合少,尚未发现抗病兼抗稻飞虱组合。

2.5 长江中下游稻区国审两系杂交早稻组合推广应用情况

根据全国农业技术推广服务中心1982—2019 年汇编数据,共有29 个长江中下游稻区国审两系杂交早稻组合列入全国农作物主要品种推广情况统计(仅统计年推广面积达到或超过0.67 万hm2的品种),其中早中熟类型组合14 个,迟熟类型组合15 个。截至2019年,累计推广面积0.67~6.67 万hm2的组合11 个(早中熟类型3 个,迟熟类型8 个),累计推广面积6.67~13.34 万hm2的组合3 个(早中熟类型1 个,迟熟类型2个),累计推广面积13.34~20.00 万hm2的组合4 个(均为早中熟类型),累计推广面积20.00~26.67 万hm2的组合4 个(早中熟类型3 个,迟熟类型1 个),累计推广面积26.67~33.34 万hm2的组合3 个(早中熟类型2 个,迟熟类型1 个),累计推广面积33.34~40.00 万hm2的组合1 个(迟熟类型),累计推广面积46.67~53.34 万hm2的组合1 个(早中熟类型);迟熟类型组合株两优02 和陆两优996 的累计推广面积均超过66.67 万hm2[9]。

3 结论与讨论

3.1 产量有所提升,优质达标率低,抗性组合少

截至2022 年底,长江中下游稻区通过国审两系杂交早稻组合46 个,其中早中熟类型26 个,迟熟类型20个。早中熟和迟熟类型审定组合平均全生育期分别为109.92 d 和112.88 d;区域试验平均产量分别为508.91 kg/667 m2和515.89 kg/667 m2。随着年份的推进,早中熟类型组合平均全生育期有所延长、区域试验平均产量先降后增,迟熟类型组合平均全生育期则小幅缩短、区域试验平均产量显著增加。审定组合区试产量的提升可能源于每穗总粒数的增多。审定组合的品质和抗性表现较差。

3.2 两系杂交早稻育种机遇与挑战并存

2003—2022 年长江中下游稻区国审两系杂交早稻组合中,以株1S 及其衍生不育系、陆18S 及其衍生不育系配组育成的组合占比76.09%,且株1S 和陆18S来源于同一组合,遗传基础狭窄,难以育成突破性组合。育种工作者可加强早粳种质资源的挖掘,以现有骨干两系不育系与早粳资源通过籼粳渗透等方式进一步拓宽遗传基础,培育可利用亚种间杂种优势的两系不育系。

垩白度是影响长江中下游稻区国审两系杂交早稻组合稻米品质评价的主要因素。该稻区早稻抽穗灌浆期处于晴热高温天气,昼夜温差小,高温强光逼熟[8]。对育种工作者而言,选育适宜该稻区的优质两系杂交早稻组合难度较大,在保持优质稻组合选育的同时,育种目标可向耐储藏、高直链淀粉含量、高蛋白质含量等专用稻方向延伸,提升早稻多元化生产效益。

审定组合整体抗性表现较差。对于育种工作者来说,必须加强分子育种与常规育种手段的结合,采用分子标记辅助选择、多基因聚合和基因编辑等技术,培育高抗性或多抗性两系杂交早稻组合。

3.3 品种推广尚需绿色通道、联合体企业发挥主导作用

2003—2022 年长江中下游稻区国审两系杂交早稻组合中,由企业参与育成的组合占比78.26%。近5年来,75.00%的组合由绿色通道和联合体试验渠道审定。绿色通道和联合体试验渠道已成为长江中下游稻区两系杂交早稻组合的主要审定渠道。列入全国农作物主要品种推广情况统计的组合29 个,均为南方稻区国家区试审定组合,绿色通道、联合体企业尚需充分发挥两系杂交早稻组合市场推广的主导作用。