多彩青春装点“北大红”

2023-05-26闫岩

闫岩

3月24日下午,北京大学英杰交流中心阳光厅内,醒目的“北大红”是今年“北京大学学生年度人物·2022”答辩分享会会场的主题色。

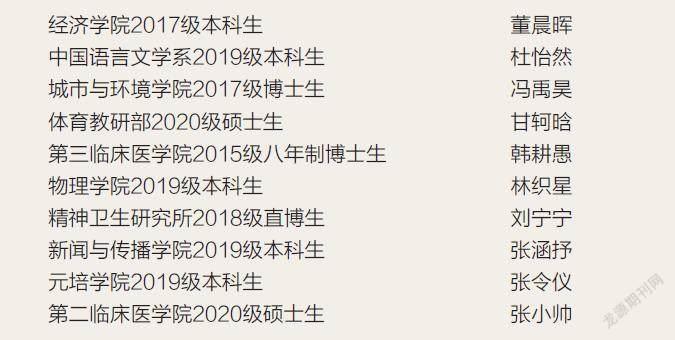

自2022年10月11日“北京大学学生年度人物·2022”评选活动正式启动以来,来自全校各院系的34位候选人,经过前期学生代表的投票初选,15位选手脱颖而出,进入到终审答辩环节。

这一天,他们一一登台,通过PPT呈现、亲身讲述、视频展示等形式,与在场的专家评委和师生代表分享他们亲历的青春故事和追寻理想的奋斗历程。在回答了现场评委提出的具有针对性的问题之后,便迎来了最紧张和激动人心的打分时刻。除评委老师对候选人“事迹典型性”“答辩现场表现”等综合打分外,同学们也用手中的投票器,支持他们心目中的“年度人物”。

有人探寻万物理。林织星在科研上总是积极探索,不断尝试新的方向。她从普通物理实验课程中的全息照相出发,想到以彩色全息实验为主题进行研究;从综合物理实验的弦球链振动谱入手,想到可以利用能带拓扑理论进行更深入的分析;她研究处于量子临界的低维玻色气体;探索一维狄拉克费米子边态的非阿贝尔编织特性;研究如何利用时空群描述周期驱动的动力学体系,完成了3+1维时空群的分类;探究磁振子的拓扑相,发现拓扑非平庸的磁振子体系在经历超磁性相变时,其输运特性会发生相应转变她还和团队成员默契合作,参加国际理论物理奥林匹克竞赛,在全球276支队伍中脱颖而出,获得全球第二名。从选择物理专业开始,林织星不断定义又打破着自己的边界。

2060 年前实现碳中和,是我国向世界作出的庄严承诺。冯禹昊深知造林是我国实现碳中和的关键途径,便将此作为研究重点。他历时5年,收集了全球 255 個站点、243 个树种、近 6000 条造林数据,充分回答了在何种环境条件下,采取怎样的树种组合才能实现最大化固碳效率,进而实现增产等关键问题。他所做的一系列关于碳中和的相关工作填补了国家尺度森林碳收支模式研究的空白,为实现国家碳中和战略和争取国际碳排放话语权提供了有力的数据支撑。此外,冯禹昊还将在我国生态治理方面的研究经验,应用于世界。他建立了 10000 余个大型湖泊近20年的水量变化数据库;以植被为切入点,首次评估了全球陆地生态系统的稳定性;通过比对 3000 余个自然保护区在建立前后的植被长势,客观展现了世界各国对《生物多样性公约》的履行情况,坚持为全球生态文明建设贡献中国力量。

有人博学铸良医。儿童和青少年是国家的未来和希望,当刘宁宁了解到世界上大约 20%的儿童和青少年有心理健康问题,而我国当前儿童精神科专业医师不超过 1000 人时,她选择了儿童精神卫生方向深研探索。刘宁宁发现,精神心理疾病常因歧视、病耻感等妨碍治疗,于是她创建个人微信公众号和知乎账号,聚焦多动症(ADHD)及相关疾病科普,累计发文 200 余篇,阅读量 30 余万。如今,越来越多的患者在门诊看病时说看过她的文章,这样的文章也成了他们不再自我怀疑,下决心寻求帮助的动力。

张小帅专注慢性髓性白血病的“慢病化”长程管理策略及耐药发生机制研究,针对慢性髓性白血病耐药机制相关的基础研究取得了一定进展,为进一步理解酪氨酸激酶抑制剂耐药以及未来发现新的潜在治疗策略奠定了基础。

韩耕愚在临床中观察到,椎旁肌肉作为腰椎重要结构之一,却一直无法融入疾病诊治中。因此,他建立了国人肌肉退变基线数据,并在国际上首次提出椎旁肌肉术前评估体系,将骨骼与肌肉情况在腰椎诊疗领域有机地结合。他的成果填补了椎旁肌领域的多个空白,旨在为广大饱受腰椎疾病困扰的患者提供更深入的术前肌肉精准评估及预后预测,有望形成个体化的治疗方案。

有人风雪戍边关。2019 年 9 月,20 岁的董晨晖背起行囊,挥别湖光塔影,奔赴雪域边防。他服役的连队是被中央军委授予荣誉称号的“黑河好八连”——这支连队常年驻守在黑龙江黑河畔,与俄罗斯远东第三大城市布拉戈维申斯克隔江相望。黑河冬季气温低至零下 40 摄氏度,界江封冻,“天堑变通途”,人员越界事件极易发生。为维护边境稳定,八连战士每年冬季 24 小时在江面上站岗执勤,在与恶劣自然环境的斗争中锻造和培育了“不畏艰苦、爱国奉献、严守国门、一尘不染”的“黑河好八连精神”。在部队,董晨晖把连魂精神灌注到每天的生活中。冬季的八连,一出营区就是冰层1米多厚的黑龙江江面,边境地带狭窄、夜晚能见度低,给边境秩序稳定造成极大威胁。为了解决这一问题,董晨晖总结老班长们的经验,查阅相关资料,结合边境实际情况,将红外夜视摄像头、调频连续波雷达与甲醇燃料电池发电机等技术相结合,创制了边防无人值守感知报警系统,为边境执勤效率的提升作出了重要贡献。董晨晖用高度负责的态度站好每一班岗,累计执勤 3000 多小时,制止人员误入国界两次,无一起越界事件发生。

有人把“中国故事”讲好。甘轲晗在校期间就凭借出色的播音主持和新闻采访能力活跃于各大媒体平台了。他参与“相约北京”系列测试赛的报道,为冬奥组委官网供稿多篇;他在博鳌亚洲论坛中主持嘉宾群访见面会;在海南卫视国际传播中心启航仪式上,与多位政商界、媒体界前辈共话国际传播等议题“讲好中国故事”在他眼中不仅仅是工作,更是新时代青年媒体人的责任和担当。

杜怡然多次参演《牡丹亭》《临川梦》等昆曲剧目,演绎一场场旷世浪漫。作为京昆社社长,她参与组织首届北京大学校园戏曲节、“游园听梦——北京大学光影科技艺术展”等戏曲活动,将戏曲艺术推及全校。她也坚持通过媒体宣传戏曲文化,曾担任中央电视台《我的艺术清单》、北京电视台文艺频道《校园国粹先锋》等节目学生嘉宾,讲述戏曲知识,展示传统文化魅力。

张涵抒致力于国际传播领域的学术耕耘。作为发起人,她主动联合北京大学国家战略传播研究院开展为期一年的“发展传播研读营”,推动对第三世界国家传播研究有共同兴趣的老师同学结成“以读促研”学术共同体。作为研究助理,她独立负责一个国家社科基金后期资助项目,持续回应国际传播舆论战前线与境外传媒基础设施铺设所遭遇的艰巨考验。

张令仪乐于构建更丰富的学术文化。她在“生声不息”公众号发表有关学习方法的文章,获得 1400+的阅读量。在元培学院建院 20 周年之际,她带领团队完成了“足迹”栏目 18 次采访,助力发挥院友“榜样的力量”。针对新生教育,她组织编写《新生读本》,帮助新生尽快适应大学生活、思考并找寻未来发展的方向。为助力元培学院国际化,她组织建设学院官网英文版。

责任编辑:马春梅