说“不知”,也会被认定为“明知”

2023-05-26陈雨晗

陈雨晗

许多大学生,深陷帮信罪的泥潭,成了网络犯罪的“提线木偶”。有的大学生,在寻找实习或兼职中误入迷途,有的在朋友或熟人的引诱下贪婪犯错:他们办理银行卡、U盾、捆绑银行卡的电话卡和持卡人身份证照片这“4件套”,然后一并“出租”,就获得了千元到万元不等的收益。

帮信罪与盗窃、抢劫等传统犯罪不同的是,它发生在网络空间中,不同于传统犯罪通过监控视频、指纹、DNA等证据来判断犯罪嫌疑人,查处帮信罪是通过对网络平台中的电子数据的收集和取证来判断的。一些大学生怀有侥幸心理,觉得自己没有亲自去做,所有的犯罪行为均发生于网络之上,看不见、摸不着,但是事实并非如此。当下,侦查机关有專门的网络犯罪侦查队伍,可以通过电子数据取证还原案件和行为的事实情况,在确认上游的诈骗、洗钱等犯罪后,也能够同时确认案件中所涉及的其他帮助主体的身份、行为、时间、地址等。虽然网络上的数据存在易删改性,例如有的大学生出借、出卖银行卡和手机卡,在意识到风险后,会对聊天记录、转账记录等进行删除,或将手机号注销。侦查机关的鉴定机构是可以对电子数据进行还原的。而且,人工智能技术也在不断发展,对于网络犯罪中涉及的大量数据、信息、记录等,甚至不需要进行人为筛选和核查,通过大数据和算法模型,便可以精准重构事实,并且厘清出借、出卖银行卡和手机号的人在上游犯罪中所起的作用。

帮信罪与绝大多数犯罪不同的是,涉案人员并没有直接参与到犯罪中,而是间接提供了帮助。按照刑法,如果并不知道自己所帮助的是犯罪行为,那么便不需要受到法律的处罚。所以在现实中,一些大学生可能会被一时的利益蒙蔽心智,即使感觉租卡这种事不太对劲儿,侥幸心理也会占上风,“即便真出了什么事,我既不知道,也没参与,跟我没啥关系”,于是坦然地忽略了风险,“假装”自己不知道这行为可能与犯罪活动有关,甚至最后把自己都“骗”了,真心觉得自己明明“不知”。

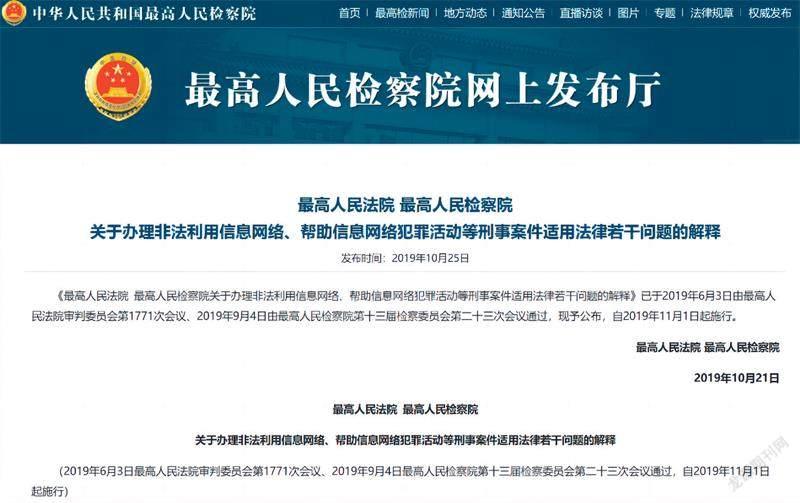

其实,这种情况司法机关也有一定方法应对。对于大学生经常参与的提供手机卡和银行卡帮助进行诈骗、洗钱和套取现金等“两卡类”帮信罪,并不需要犯罪嫌疑人明确承认自己在为犯罪行为提供帮助。根据2019年最高人民法院和最高人民检察院出台的《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定,交易价格或者方式明显异常的,频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份,逃避监管或者规避调查的,等等情况,都可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,并不需要犯罪嫌疑人以口供的形式来承认自己在帮助网络犯罪。所以,大家不应存有侥幸心理。

目前,帮信罪呈现井喷的态势,该罪本身是轻罪,一般被判处三年以下有期徒刑。当下,我国也在探索提高帮信罪的入罪和定罪条件,以更好的方式来处理“帮信”行为,从源头治理来预防犯罪的发生,用人文关怀来缓解刑罚的严厉。例如,对于主观恶性低、可改造性强的大学生适用不起诉的制度,通过批评教育等方式进行改造。再如,通过更多适用罚金刑来替代监禁刑。

责任编辑:马春梅