睡眠对学龄前儿童注意能力的影响:就寝习惯的调节作用

2023-05-23刘淑婷陈启宇

马 宁, 刘淑婷, 陈启宇

(1.华南师范大学 心理学院/心理应用研究中心,广州 510631;2.天津蝌安谛睦南幼儿园,天津 300380)

一、前 言

作为早期发展过程中大脑的基本活动,睡眠占据了儿童每天至少40%的时间[1]。充足且优质的睡眠不仅是儿童体格生长、免疫增强和能量恢复的保障,更对其神经发育、认知发展乃至未来的学业成就至关重要[2-3]。然而,随着社会经济和信息技术的高速发展,当代儿童的生活环境愈发复杂,其睡眠问题也日渐凸显[4]。

相较于西方同龄群体,中国儿童的平均睡眠时间更短、睡眠质量更差[5],其睡眠问题的发生率高达52.9%[4],我国学龄前儿童的睡眠问题不容忽视[6]。学龄前(3—6岁)是个体成长的关键期[7],在此期间,由于神经系统发育尚未完全而自主活动性增加,儿童易出现睡眠不足、夜醒、梦话等问题[8]。早期睡眠问题带来的影响具有持续性和不可逆性,不仅损害儿童的身心健康,还影响其认知功能的长期发展[9]。

在学龄前期发展的关键认知功能中,注意与睡眠质量的关系尤为密切[7,10]。作为将心理活动指向和集中于特定对象的基础功能,注意保障了个体对外界事物的及时反应和准确认知,与儿童社交技能和知识水平的提高密切相关[11]。而注意功能的生理基础——前额皮层的神经细胞对睡眠缺失效应极其敏感,其发育水平高度依赖于儿童期的睡眠时长和睡眠质量[2]。长期睡眠不足会影响儿童的皮层发育水平和注意稳定性[8]。入睡困难、睡眠持续困难等问题是儿童注意缺陷多动障碍(ADHD)发生的风险因素[12]。除了注意表现,学龄前遭遇睡眠问题的儿童在社会适应[13]、学业成就[11]方面也不如睡眠健康的同龄个体。可见,学龄前期的睡眠质量关乎中国儿童的健康成长和未来国民的综合素质,有必要关注学龄前儿童的睡眠,为其认知发展提供保障。

除了生理因素引起的睡眠障碍,学龄前的睡眠问题(夜醒、睡前阻抗等)往往起源于心理、环境和文化等多层次因素[1]。此类行为性睡眠问题的产生和干预与家庭因素密切相关。作为个体成长过程中最重要的环境微系统,家庭直接影响儿童生活习惯的养成和发展。其中,就寝习惯(Bedtime Routine)——在儿童睡前,家长为其安排的、辅助放松身心的固定活动——是影响儿童睡眠质量的关键因素。健康、规律的就寝习惯为儿童营造了良好的睡前环境和轻松的家庭氛围,对儿童的情绪健康和认知发展大有裨益[14]。已有研究发现,阅读绘本、听家长讲故事等就寝习惯不仅促进了亲子关系[15],还有益于幼儿听说读写能力的发展,而言语技能发展良好的幼儿表现出更佳的注意力、理解力和适应力[16]。这意味着,良好的就寝习惯不仅是睡前亲子互动、培养感情的有效方式,还可能提升儿童的注意力及相关认知表现。然而,并非所有的就寝习惯都有益于儿童的睡眠健康。Henderson等人[17]发现,相较于更具适应性的睡前阅读活动,依托电子设备完成的睡前活动(看视频、听音频等)可能对儿童的睡眠质量产生消极影响。不同就寝习惯对儿童睡眠质量、注意功能的影响可能存在差异。因此,深入探讨就寝习惯与学龄前儿童睡眠、注意力的关系,有助于引导家长更科学地培养子女的就寝习惯,更大程度地发挥入睡前的良好习惯在儿童认知发展关键期的积极作用。

综上,本研究提出以下假设:学龄前儿童的睡眠问题负向预测其注意水平,而就寝习惯能有效调节学龄前儿童睡眠与其注意水平的关系。

二、研究方法

(一)研究被试

采用方便抽样法选取3—6岁学龄前儿童进行问卷调查并完成注意力测试。此次研究问卷由学龄前儿童父母填写,测试任务由受过培训的幼儿园老师指导儿童在上午完成。不符合如下任一标准的被试将被剔除:一是性别、年龄等基本信息准确;二是问卷的各题目都填写完整;三是行为任务测试正确率在60%以上。经筛选后完成问卷填写及注意力测试任务的有效被试为138名(男生75名,女生63名),年龄范围为3—6岁,平均年龄为4.45岁(标准差为0.89岁)。本研究已获得作者所在研究机构的伦理审查委员会批准,并在实验前取得了家长知情同意。

(二) 研究工具

1.儿童睡眠习惯量表 (Children Sleep Habits Questionnaire,CSHQ)

CSHQ原始量表由儿童睡眠专家Owens等人编制[18],本研究采用李生慧等人的中文修订版[19]。问卷共包含45个题目,其中33个计分题目,从8个层面反映儿童常见的睡眠问题,分别为睡前阻抗、入睡延迟、睡眠持续时间、睡眠焦虑、夜醒、异态睡眠、睡眠呼吸障碍、白天嗜睡。问卷采用李克特3点评分,要求儿童父母依据幼儿近一周的睡眠状况进行回答。其中,“0—1次/周”为“很少或无”,计1分;“2—4次/周”为“有时”,计2分;“5—7次/周”为“经常”,计3分。量表总得分为33个计分题目的总和,同时各维度所属题目得分求和得出维度分,得分越高说明个体存在的睡眠问题越严重。同时,该量表还使用部分题目对幼儿睡眠时间(平日、周末)进行考察,包括个体上床时间、入睡时间、清醒时间以及起床时间。此次研究中该量表克隆巴赫α系数为0.75。

2.自编儿童就寝习惯调查问卷

自编问卷基于就寝习惯定义和相关研究中所含睡前行为[15],对“与家人嬉笑玩闹”“独自看纸质图书”“听家长讲故事”“给家人打电话”“玩电子游戏”“观看线上视频”“听助眠音乐或故事音频”活动进行考察。问卷采用李克特5点计分法,其中,“从未”“偶尔”“1—2次/周”“3—4次/周”“几乎每天”分别计为1—5分。该问卷在此次研究中的克隆巴赫α系数为0.74。

3.注意力测试任务

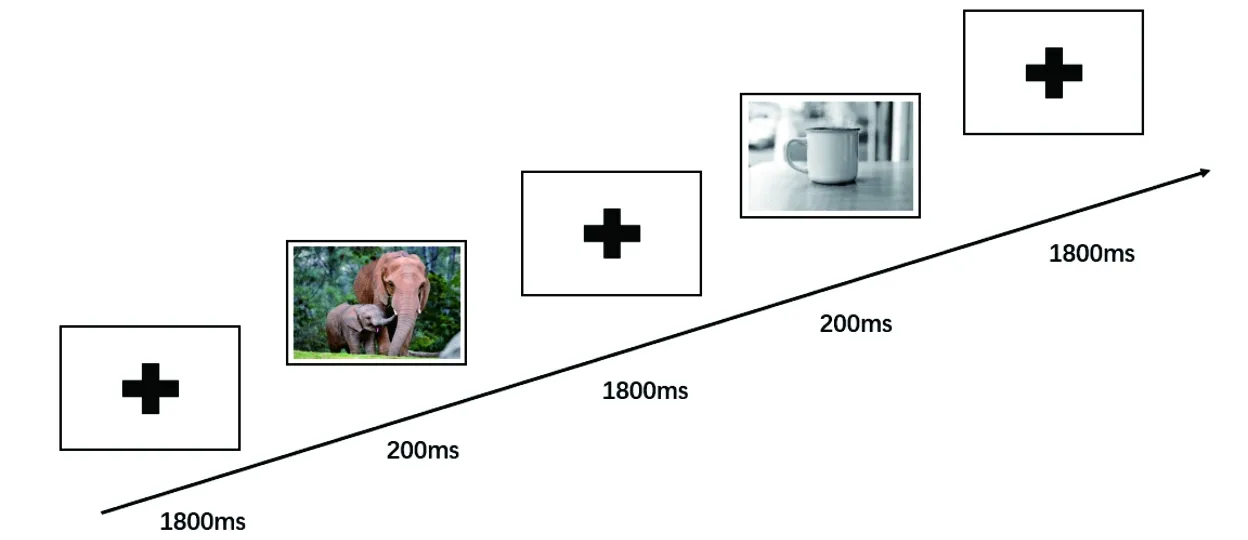

本研究采用“找动物”任务对学龄前儿童的注意力水平进行考察[20]。主试通过电脑屏幕呈现一系列图片,包括动物和非动物两种类别。当儿童看到动物(例如:大象、老虎、鸭子等)目标刺激时,口头报告“动物”;而看到非目标刺激物时,不做报告[20]。如果儿童连续漏掉4个目标刺激,主试将予以提示。每轮刺激呈现流程如图1所示:注视点“+”界面呈现1 800毫秒,随后刺激图片呈现200毫秒,共150个试次。主试记录下儿童正确回答、错误回答(对非目标刺激的报告)以及提示个数。为了避免生物节律对儿童行为表现的影响,所有任务均在上午完成。每位学龄前儿童的注意力测验得分为正确回答个数减去错误回答个数再减去提示次数。

图1 “找动物”任务的流程图

(三)数据处理

运用SPSS20.0统计软件对数据进行分析。首先,使用描述性统计对学龄前儿童睡眠情况、就寝习惯得分和行为任务正确率进行统计分析。接着,使用皮尔逊相关、多层回归分析对学龄前儿童睡眠与个体行为任务表现的关系进行探查。最后,使用调节作用分析探讨学龄前儿童就寝习惯对儿童睡眠与注意力之间关系的影响。本研究参考相关文献,依照以下步骤进行调节效应分析[21]:(1)对自变量、因变量、调节变量进行中心化处理;(2)计算中心化后自变量与调节变量的乘积项;(3)分步将控制变量、自变量、调节变量、乘积项放入回归分析模型中;(4) 查看回归分析原始估计值及效应是否显著。双侧统计检验显著性水平设为p<0.05。

三、结 果

(一)共同方法偏差检验

采用Harman单因素法进行共同方法偏差检验,检验结果显示特征值大于1的因子有16个,且第一个因子解释的变异量为11.02%,小于40%的临界标准,表明本研究的数据不存在严重的共同方法偏差。

(二)睡眠与注意力水平描述性统计、相关分析和回归分析

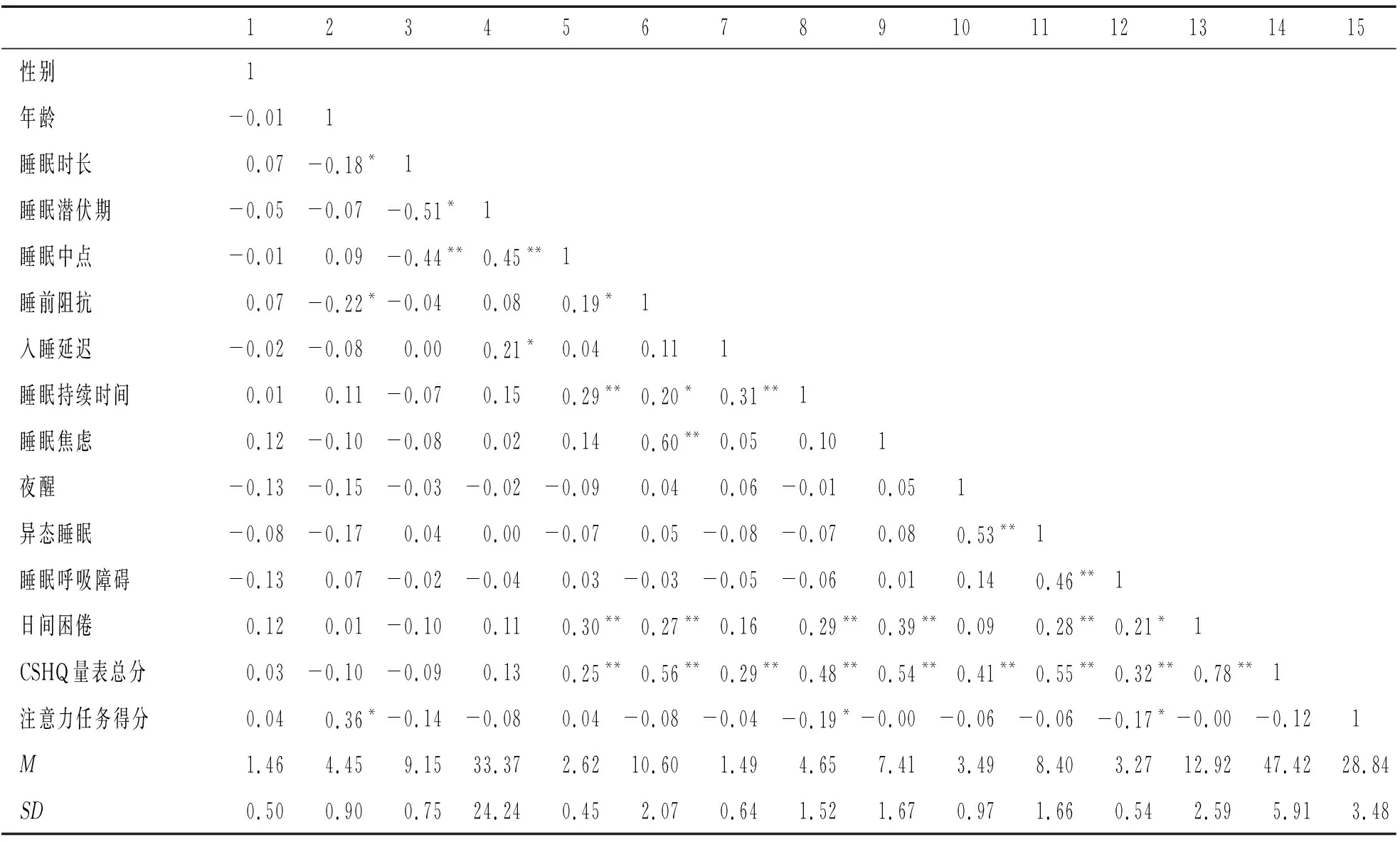

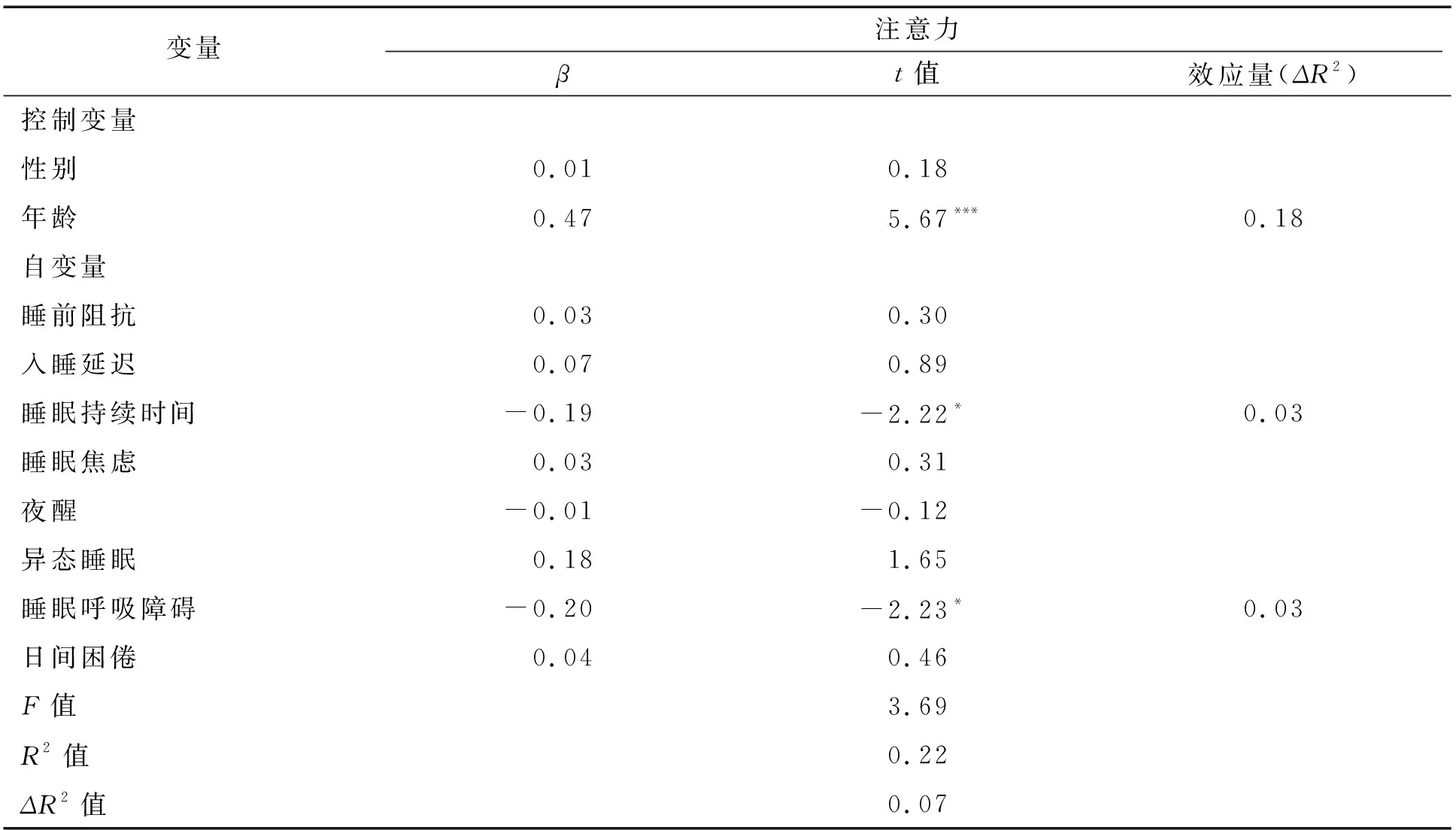

为探讨学龄前儿童睡眠的各维度得分与注意力水平的关系,本研究首先对各变量进行了描述性统计、相关分析和回归分析(见表1)。分析结果表明,CSHQ量表中的睡眠持续时间维度得分(r=-0.19,p<0.05)、睡眠呼吸障碍维度得分(r=-0.17,p<0.05)与注意力任务得分呈显著负相关。在进一步的回归分析结果中,排除性别、年龄的影响后,学龄前儿童睡眠时长、睡眠潜伏期、睡眠中点、CSHQ量表总分均不能显著预测幼儿的注意力水平。然而,睡眠持续时间(β=-0.19,p<0.05)与睡眠呼吸问题(β=-0.20,p<0.05)依然能够负向预测学龄前儿童的注意力水平(见表2)。

表1 睡眠与注意的描述性分析结果与相关分析结果

表2 睡眠问题与注意的分层回归分析结果

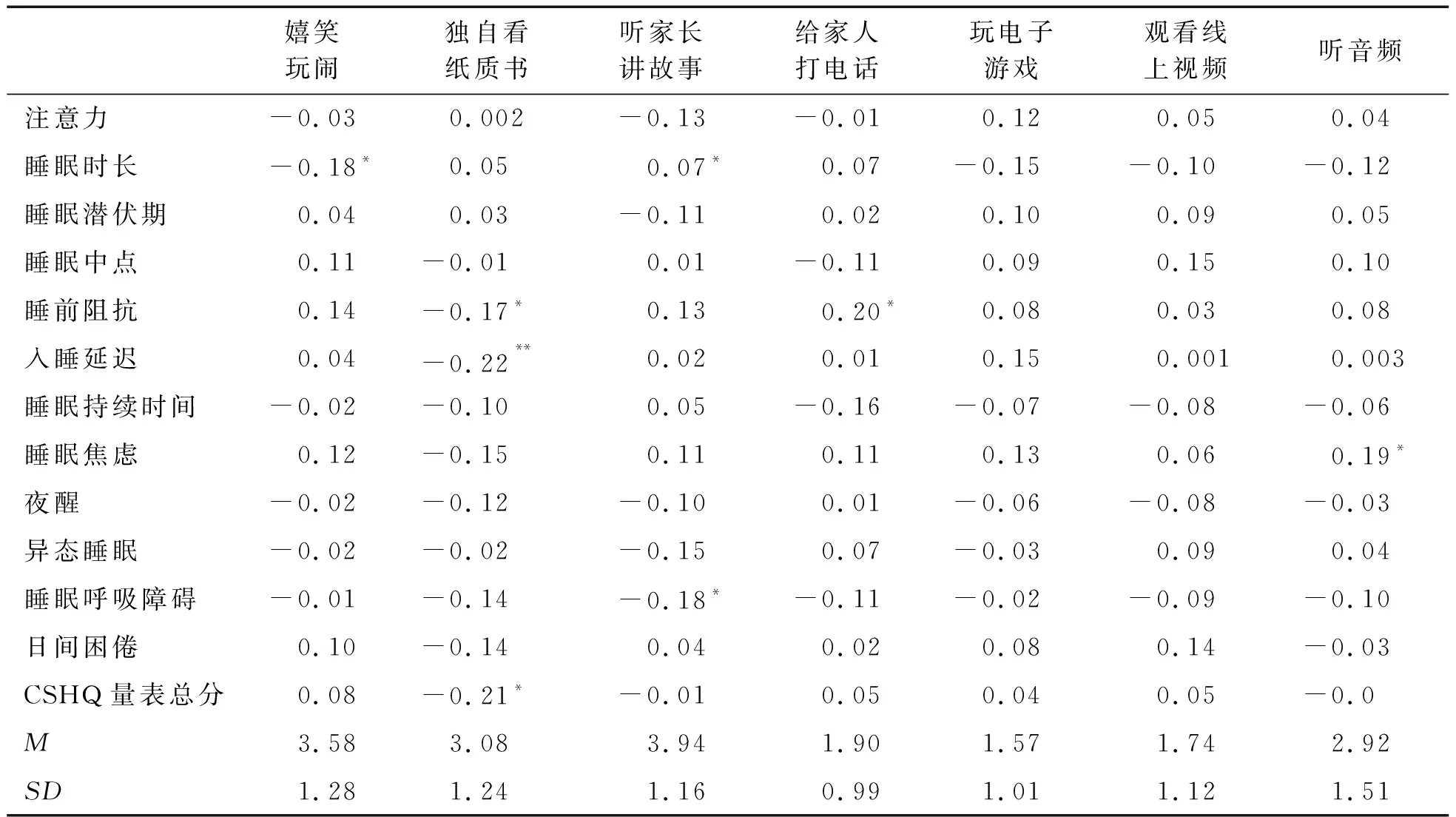

表3 就寝习惯与睡眠、注意的描述性分析结果与相关分析结果

(三)就寝习惯在睡眠与注意力关系中的调节作用分析

采用皮尔逊相关分析,对上述研究变量进行初步考察。如表3所示,幼儿睡前“嬉笑玩闹”与睡眠时长呈显著负相关(r=-0.18,p<0.05);“独自看纸质书”与睡前阻抗(r=-0.17,p<0.05)、入睡延迟(r=-0.22,p<0.01)、CSHQ量表总分(r=-0.21,p<0.05)呈显著负相关;“听家长讲故事”与睡眠时长(r=0.07,p<0.05)呈显著正相关,与睡眠呼吸障碍(r=-0.18,p<0.05)呈显著负相关;“给家人打电话”与睡眠阻抗呈显著正相关(r=0.20,p<0.05);睡前“听音频”与睡眠焦虑呈显著正相关(r=0.19,p<0.05)。

调节效应分析中,因变量为注意力测验得分,自变量为学龄前儿童睡眠时间指标、睡眠各维度得分及睡眠问题总得分,调节变量为就寝习惯,控制变量为性别、年龄。为简化数据结果,本次研究仅对出现调节效应的分层回归分析结果中的主效应及调节效应进行展示(见表4)。研究结果显示,在加入调节效应乘积项后,睡眠持续时间主效应(β=-0.19,p<0.05)与交互项效应(β=-0.15,p<0.05)显著,其中交互项能够解释2.50%注意力水平的变化。

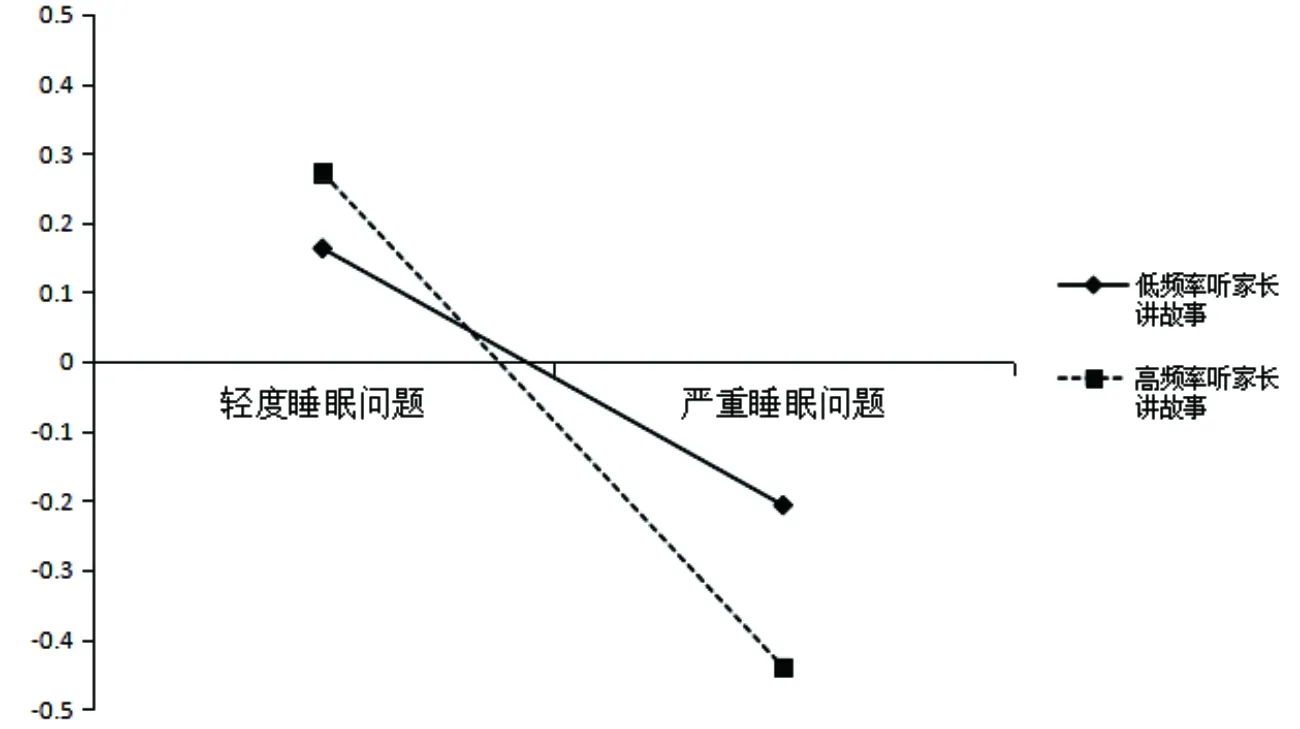

为进一步分析睡前“听家长讲故事”如何调节睡眠持续时间问题与注意力水平的关系,进行简单斜率分析,结果如图2所示。当听家长讲故事频率低时,睡眠持续时间问题显著负向预测注意力水平(simpleslope=-0.20,t=-2.22,p<0.05);当听家长讲故事频率高时,睡眠持续时间问题对注意力水平的负向预测效应同样显著(simpleslope=-0.35,t=-2.92,p<0.01)。高频率地听家长讲故事会放大学龄前儿童睡眠持续时间问题对其注意力发展水平的影响。

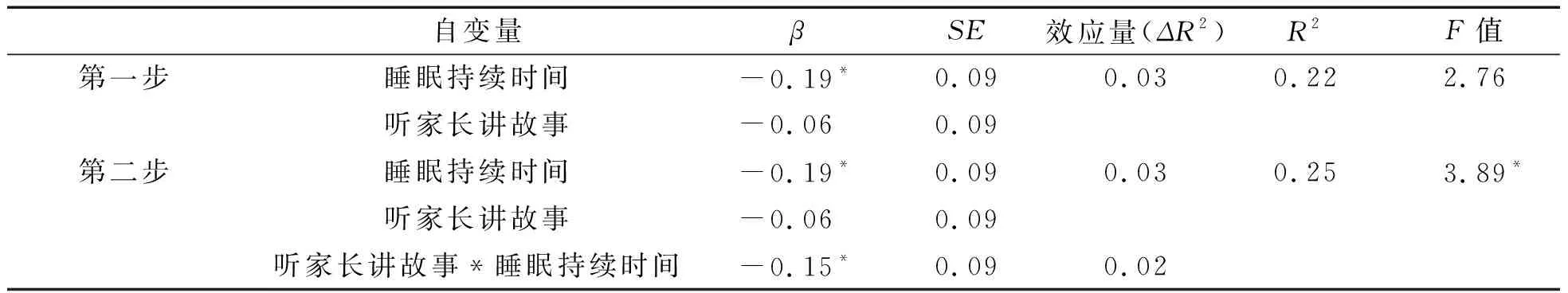

表4 学龄前儿童就寝习惯在睡眠与注意力水平间的调节作用

图2 睡前“听家长讲故事”调节作用图

四、讨 论

本研究关注睡眠对学龄前儿童注意水平的影响,并考察就寝习惯在其中的调节作用。结果发现,睡眠持续时间问题、睡眠呼吸障碍的严重程度负向预测学龄前儿童的注意力水平,而“听家长讲故事”这种就寝习惯调节睡眠持续时间问题对注意力的负向影响。

(一)睡眠问题对学龄前儿童注意水平的影响

在本研究中,睡眠呼吸障碍、睡眠持续时间问题严重的学龄前儿童注意表现更差,而睡眠时长、睡眠中点等问题未对其注意表现产生显著影响。这意味着,睡眠问题对个体早期注意功能的负面影响可能主要来自于睡眠碎片化和每日睡眠时长不稳定[22]。

首先,包括打鼾、呼吸暂停在内的睡眠呼吸障碍会导致儿童在睡眠期间间歇性缺氧、不断从睡眠状态转为觉醒状态,引起睡眠碎片化、慢波睡眠缺失等问题,严重影响其睡眠效率和睡眠质量[22]。儿童学龄前期的睡眠对大脑发育至关重要,其中,前额叶的神经发育是包括注意在内的认知功能发展的神经基础[7]。而睡眠期间频繁呼吸暂停导致的供氧不足会降低皮层代谢水平,抑制神经内分泌活动,进而损害儿童的脑功能和持续注意表现[22]。此外,儿童睡眠呼吸障碍引发的其他问题(夜醒、体质健康问题等)还可能干扰其父母的睡眠体验,造成“亲子关系紧张—儿童情绪健康受损—睡眠问题加剧—注意功能下降”的恶性循环[23]。

其次,每天睡眠总量不稳定可能是儿童注意表现下降的关键成因。一方面,神经行为功能的日间波动受个体的睡眠—觉醒周期调节,而睡眠总时长的变化也可能导致个体警觉性下降、注意表现不佳[24]。另一方面,由作息不规律导致的短期睡眠限制和晚睡行为也与儿童注意力不良密切相关[25]。由于幼儿园作息时间的规定,周末晚睡晚起的学龄前儿童更可能在需要早起的上学期间遭遇睡眠限制,出现日间困倦、注意涣散等不良反应[24],影响其日间活动和学习效率。因此,家长应适当帮助学龄前儿童养成科学规律的作息习惯,以保障其睡眠健康和认知发展。

(二)就寝习惯的调节作用

良好的就寝习惯能促进儿童的睡眠健康和身心发展[26]。本研究发现,“听家长讲故事”这一就寝习惯能调节睡眠持续时间问题对学龄前儿童注意表现的影响。对于睡前经常听家长讲故事的儿童,其注意表现与睡眠持续时间问题的严重程度呈显著的负相关关系,且斜率更大。这一结果表明,经常在睡前听家长讲故事放大了睡眠质量对儿童注意功能的影响,并有效提高了睡眠问题较少者的注意表现。

学龄前儿童主要处于口语词汇发展阶段,在睡前听家长讲故事不仅有助于提升其词汇水平和理解能力,还锻炼了他们集中注意的能力[14-15]。同时,词汇量的扩增有助于儿童更好地理解、适应环境,从而对外界事物表现出更高的注意和兴趣[16]。在认知测试中,理解能力更强的儿童能更快地熟悉任务规则并合理分配其注意范围和维持时间[27],睡前常听家长讲故事的儿童反而拥有更差的注意表现。这意味着,对于儿童的认知发展,良好的就寝习惯与睡眠质量缺一不可。睡眠是个体整合信息、巩固知识技能的关键阶段,而睡眠持续时间问题可能影响慢波睡眠的时长和睡眠连续性,进而削弱记忆巩固效果[28],也使“听故事”这一睡前活动对儿童认知发展的促进作用大打折扣。家长在科学培养子女就寝习惯的同时,仍需关注子女睡眠过程中潜在的问题对其认知发展的影响。

(三)局限性与未来展望

本研究系统考察了睡眠时间、睡眠状况等因素对学龄前儿童注意力的影响,并探讨就寝习惯在其中的调节作用,为中国学龄前儿童睡眠的临床评估和干预提供数据支持,对家长管理儿童的就寝习惯、维护其睡眠健康具有重要参考价值,但也存在以下不足。

首先,采用家长评定问卷的形式考察学龄前儿童睡眠,可能受到评定者主观偏见的影响。但已有研究证实,主观报告与客观测量的睡眠情况具有较高的一致性[29],采用家长观察反馈的数据也提高了研究的生态效度。因此,本研究结果具有一定的可靠性。未来研究可以考虑使用睡眠体动仪、活动腕表等可穿戴设备,采集学龄前儿童日间活动和睡眠期间的生理数据,更全面地评估睡眠质量对认知功能的影响。

其次,本研究收集的人口学变量有限。未来研究可纳入幼儿家长教育水平、家庭教育方式、家庭社会经济地位等多个因素,并考虑采用追踪评估的方式进一步探讨儿童的睡眠及就寝习惯对其认知发展的影响。

最后,不同认知功能的发展进程均存在差异又彼此关联,其受早期睡眠问题的影响也可能不完全相同[30]。本研究仅考察睡眠情况对注意的影响,为进一步探究学龄前儿童的睡眠、就寝习惯和认知功能的关系提供初步证据。未来研究可纳入工作记忆、执行功能、社会和情绪等行为,更全面地探究睡眠及就寝习惯对儿童心理的影响。

五、结 论

本研究发现,学龄前儿童睡眠持续时间和睡眠呼吸障碍问题频发会妨碍其注意力水平的发展,而“听家长讲故事”这一就寝习惯调节了睡眠持续时间问题的严重程度对注意表现的负向预测作用。睡前时常听家长讲故事的学龄前儿童在保持睡眠充足、拥有适宜且规律的睡眠—觉醒时间的情况下注意表现更佳。