不同基因型甘薯块根褐变度的差异分析

2023-05-23李佳欣冉海榕傅玉凡陈培涛黄雨王璐璐罗青青宗继锴

李佳欣, 冉海榕, 傅玉凡, 陈培涛,黄雨, 王璐璐, 罗青青, 宗继锴

西南大学 生命科学学院/重庆市甘薯工程技术研究中心,重庆 400715

甘薯[Ipomoeabatatas(L.) Lam.]是一种高产稳产、 营养丰富、 用途广泛的重要农作物[1], 富含淀粉[2]、 蛋白质、 膳食纤维、 维生素且具有增强免疫力、 抗氧化、 抗心血管疾病和抗肿瘤等药理作用[3]. 随着人们饮食结构多元化和保健化需求的发展, 甘薯的健康价值越来越受到广大消费者的重视.

褐变是果蔬等农产品因机械、 虫害、 鼠咬等创伤而变褐色的一种生化过程, 其中多酚氧化酶(polyphenol oxidase, PPO)、 过氧化物酶(peroxidase, POD)是引起果蔬褐变的主要酶[4]. 果蔬在受到损伤时, 褐变相关酶与酚类物质的区域化状态被破坏, 使酚类被氧化成邻醌类化合物, 最后变成深褐色的物质, 从而导致褐变的发生[5], 进而影响农产品及其加工品的外观、 食用口感和营养品质[6]. 甘薯块根在采收、 运输、 加工和储存等过程中也经常存在着褐变现象, 造成甘薯资源的浪费, 影响甘薯产业的发展.

引起褐变的因素是复杂的, 在不同物种中, 导致酶促褐变的相关酶、 酚类物质、 活性氧等条件都有很大差异[7]; Fukuoka等[8]发现甘薯褐变区域PPO活性、 酚类物质质量分数较高; 也有研究显示甘薯褐变具有组织特异性, PPO是引起薯皮褐变的主要原因, POD主要引起薯肉组织褐变[9]; 冯程程等[10]研究表明, PPO和POD是引起鲜切紫甘薯褐变的关键酶. 前人对于甘薯褐变的研究多数只针对1个或几个品种, 鲜有关于块根褐变度在不同基因型育种材料之间差异的研究报道, 因此, 本研究以西南大学重庆市甘薯工程技术研究中心甘薯育种进程中87个不同块根肉色、 不同干物质质量分数的育种材料品系(少量材料为品种)作为供试材料, 测定和分析其褐变度, 以期为这些育种材料的进一步鉴定提供参考, 也为甘薯抗褐变育种的进一步理论研究奠定基础.

1 材料与方法

1.1 供试材料

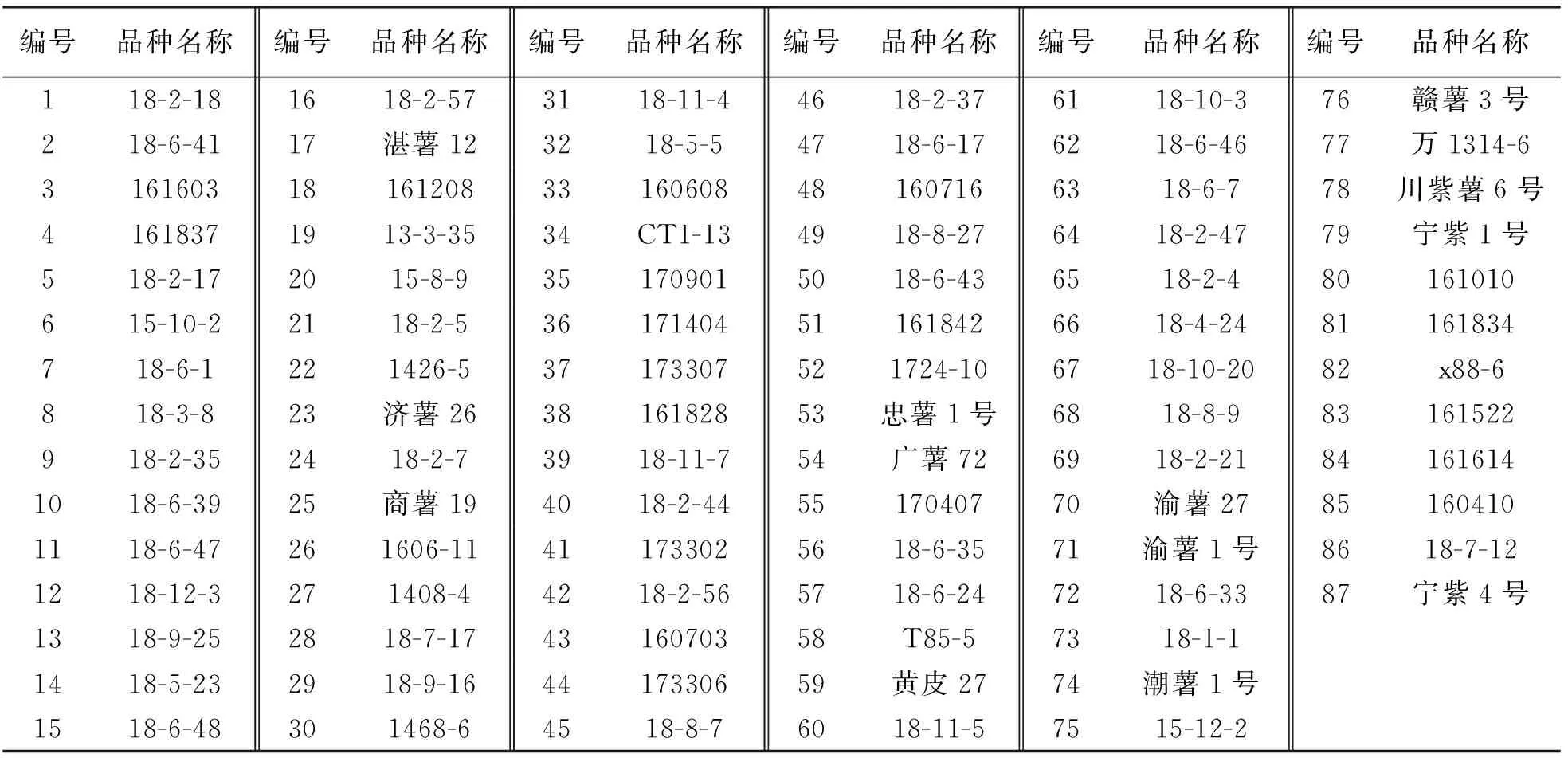

87份供试材料来自西南大学重庆市甘薯工程技术研究中心合川实验农场育种基地, 它们的编号与名称见表1.

1.2 田间试验设计

田间试验均采用随机区组排列小区, 重复3次, 小区面积20 m2, 种植密度60 000株/hm2. 试验于2019年5月17日至 6月20日栽插, 于10月28日~11月10日期间收获. 常规性施肥、 中耕、 除草等田间管理.

1.3 块根薯肉色度值与干物质质量分数的样品处理与测定

品种(系)比较试验收获时, 随机选取3个甘薯典型特征的块根鲜样, 流水洗净、 晾干, 纵切后立即用CM-2300D美能达色差计对薯肉(flesh color, FC)剖面的上、 中、 下3个不同位点进行测定, 可得到每个测定点的L*(明度),a*(红绿色彩),b*(黄蓝色彩), C(饱和度)和 h°(色调)5个色度指标值. 3个块根平均值为该品种块根薯肉色度值. 纵切后的块根各取半边切成2 mm3薯粒, 充分混匀后取100 g, 60 ℃烘48 h 后, 再105 ℃烘干至恒质量, 然后称量, 重复3次.

块根干物质质量分数(Dc)计算公式:

Dc=Dm/Fm×100%

式中,Dm为薯粒干质量(g),Fm为薯粒鲜质量(g).

表1 87份供试甘薯品种(系)的编号、 名称

1.4 褐变度与酶活测定的样品处理

品种比较试验收获时, 选取大小相近、 无病虫害与机械损伤的甘薯块根, 流水洗净、 晾干, 用小刀剥下甘薯块根外层界限明显、 约2 mm厚的周皮, 即薯皮, 剩余部分为薯肉. 每个品种分别取3个块根, 将薯皮和薯肉分别切成2 mm3的薯皮粒和薯肉粒, 用液氮速冻后分开存储, 放入-80 ℃的冰箱中用于测定褐变度和酶活性.

1.5 褐变度的测定

褐变度(browning degree, BD)的测定参考刘硕等[11]的消光值法并稍作修改. 随机取2.0 g薯皮粒或薯肉粒样品, 加入预冷蒸馏水中充分研磨, 于 4 ℃, 5 000 r/min离心15 min, 取上清液于37 ℃水浴保温15 min, 在410 nm波长处测定吸光度(A) , 以A410表示褐变度.

1.6 PPO, POD活性的测定

PPO和POD活性测定方法参考汤绍虎等[12]的方法并稍作改进. 称取 2.0 g 薯皮粒或薯肉粒样品, 加入10 mL磷酸缓冲液(50 mmol/L, pH值为6.8), 在冰浴条件下研磨成匀浆, 于 4 ℃, 5 000 r/min 离心15 min, 上清液即为酶提取液, 低温保存备用.

PPO活性测定: 酶活力测定体系为3.8 mL, 包括2 mL磷酸缓冲液, 1.6 mL 0.1 mol/L邻苯二酚, 200 μL酶液. 在401 nm处每间隔10 s记录1次吸光值, 共计60 s. 在测定条件下每分钟每克样品引起A401变化0.01为1个多酚氧化酶的活力单位[U/(g·min)].

POD活性测定: 酶活力测定体系为3 mL, 包括2.775 mL磷酸缓冲液, 100 μL 1%H2O2, 100 μL 4%愈创木酚, 25 μL酶液. 在470 nm处间隔30 s记录1次吸光值, 共计60 s. 以每分钟每克样品引起A470变化0.01为1个过氧化物酶的活力单位[U/(g·min)].

1.7 数据处理

利用Excel 2010对数据进行整理和计算, 利用SPSS 23.0进行方差分析、 聚类分析和相关性分析.

2 结果与分析

2.1 87份品种(系)块根的薯肉色度值和块根干物质质量分数的群体分组

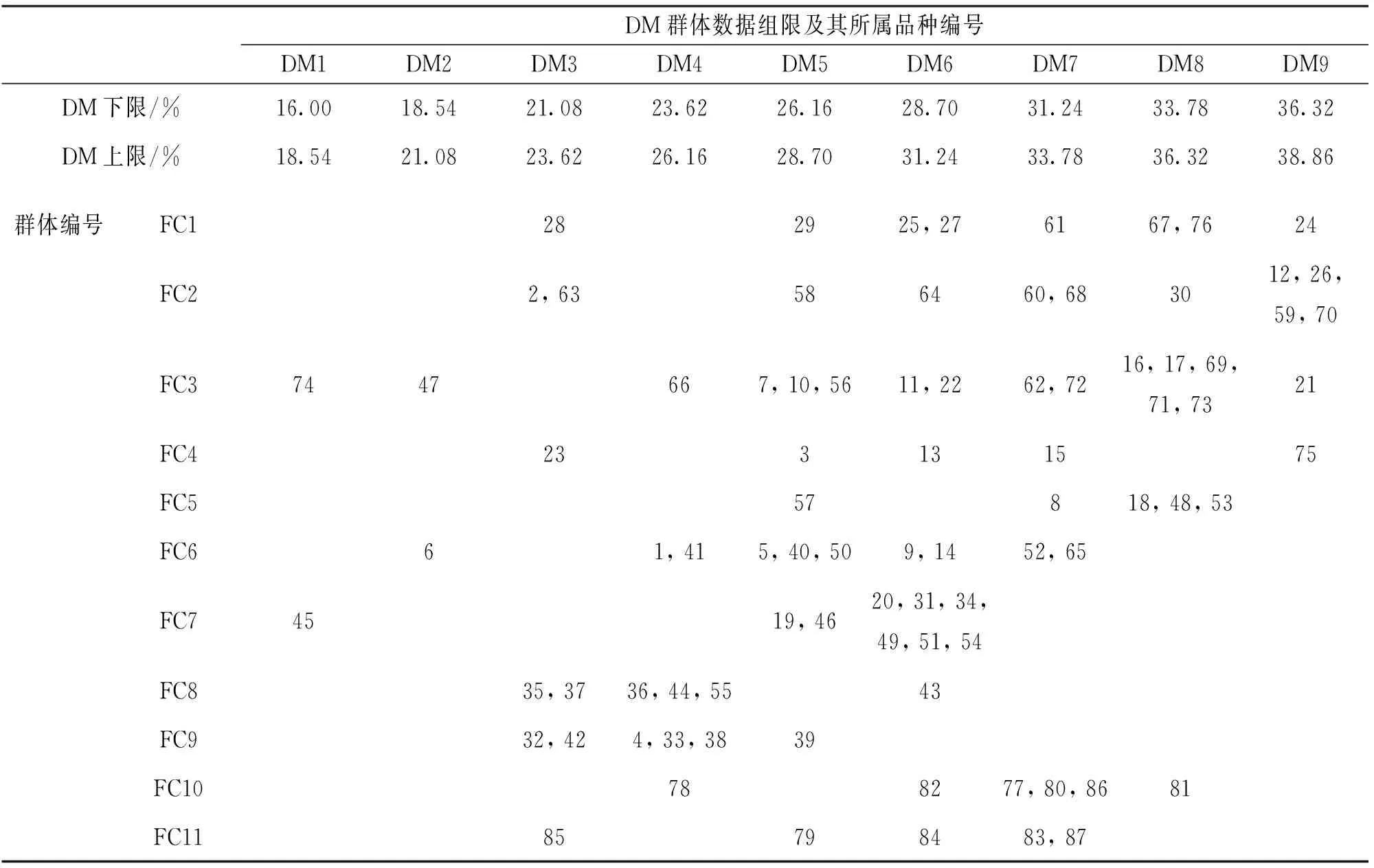

块根薯肉色度值5个指标在87份供试材料之间差异有统计学意义(数据略). 块根薯肉5个色度值指标的聚类分析把87份供试材料分为白肉色(FC1和FC2)、 淡黄肉色(FC3和FC4)、 黄肉色(FC5和FC6)、 橘黄肉色(FC7)、 橘红肉色(FC8和FC9)和紫肉色(FC10和FC11)6个大类和11个小类的肉色群体(FC群体). 87份供试材料块根的干物质质量分数介于16.05%~38.83%之间, 平均值为29.44%, 变异系数为17.66%, 方差分析表明供试材料间差异有统计学意义(数据略). 对块根干物质质量分数数据进行分组, 87份供试材料分为9个干物质质量分数群体(DM群体), 具体分布情况见表2.

表2 87份供试甘薯品种(系)在肉色群体和干物质质量分数群体的分布

2.2 块根薯肉色度值在FC品种(系)群体间的差异

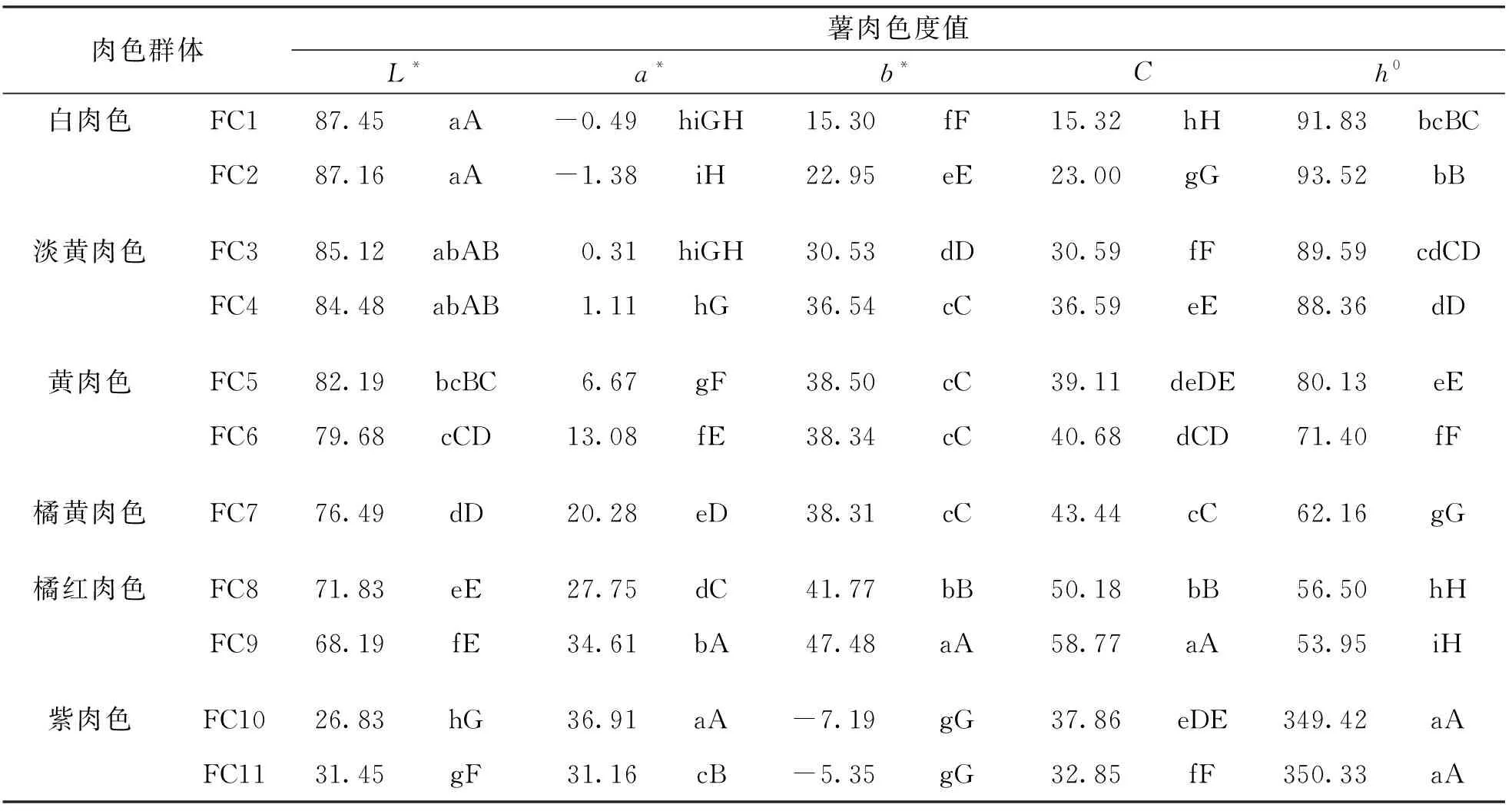

块根薯肉色度值5个指标在11个FC品种群体间的多重比较结果见表3.

表3 块根薯肉色度值在11个FC甘薯品种(系)群体之间多重比较

结果表明, 5项色度值指标在11个FC品种群体之间差异有统计学意义. 总体来看, 非紫肉品种群体块根肉色色度值指标L*和h0的数值从FC1到FC9逐渐减小, 而a*,b*和C的数值逐渐增加; FC10和FC11的紫肉品种(系)群体L*值在橘红肉色L*值的基础上继续减小, 紫肉品种薯肉其b*值全部为负, 其h0值在非紫肉品种(系)h0值的基础上极显著增加.

2.3 块根POD活性、 PPO活性和BD值在品种群体间的差异

2.3.1 在FC品种(系)群体间的差异

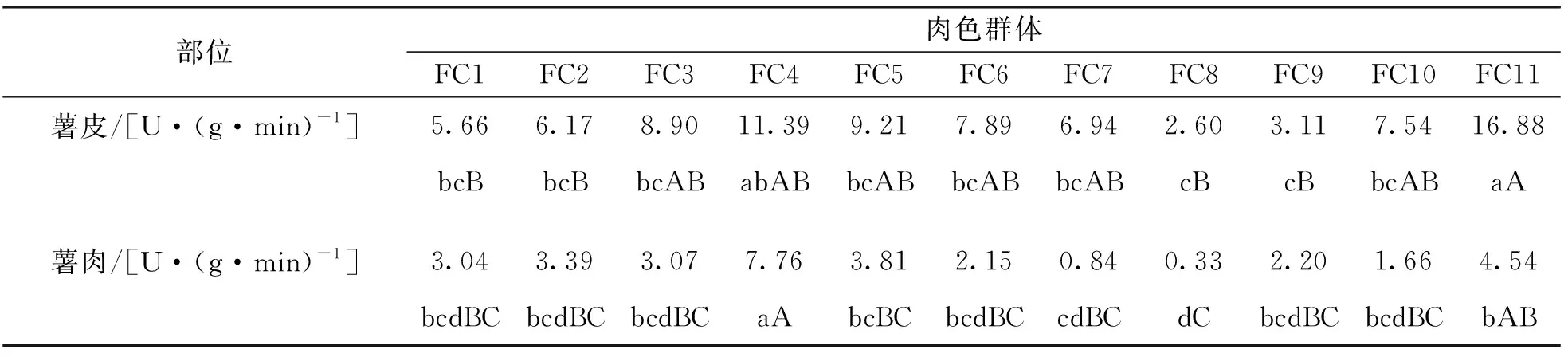

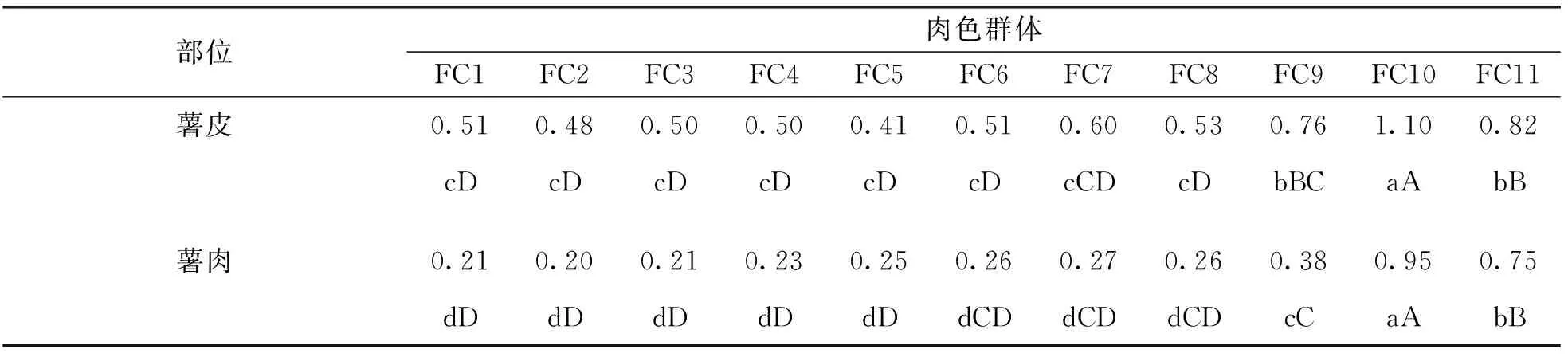

POD活性、 PPO活性和BD值3个指标在11个FC品种(系)群体之间的多重比较分别见表4至表6.

就POD活性而言, 紫肉色FC11群体的薯皮POD活性最高, 显著高于橘黄肉色和橘红肉色的FC7-FC9群体, 与FC1-FC6群体以及FC10群体差异无统计学意义; FC1-FC10群体之间的POD活性差异无统计学意义. 薯肉POD活性在11个FC群体之间差异无统计学意义, FC3群体POD活性相对最高, FC8群体POD活性相对最低.

就PPO活性而言, 紫肉FC11群体薯皮PPO活性最高, 与FC4群体差异无统计学意义, 显著高于其他群体; FC8和FC9群体薯皮里PPO活性相对较低, 显著低于FC11和FC4群体; FC1至FC3群体之间、 FC5至FC10群体之间差异无统计学意义; FC4群体薯肉里的PPO活性最高, FC8群体薯肉里的PPO活性显著低于FC4, FC11和FC5群体; 其他群体之间差异无统计学意义.

就BD 值而言, FC10群体的薯皮、 薯肉的BD值均极显著高于其他群体, 然后是FC11和F9; FC5的薯皮BD值最小, FC2的薯肉BD值最小, 与FC1至FC8的差异无统计学意义. 方差分析表明(数据略), 皮部的褐变强度显著高于薯肉的褐变强度.

表4 11个FC甘薯品种(系)群体的POD活性平均值及其多重比较

表5 11个FC甘薯品种(系)群体的PPO活性平均值及其多重比较结果

表6 11个FC甘薯品种(系)群体的BD平均值及其多重比较结果

2.3.2 在DM品种群体间的差异

由于DM1和DM2群体都只有2个品种, 因此没有进入群体之间的多重比较. 薯皮和薯肉的POD活性、 PPO活性和BD值在DM3至DM9群体间的多重比较结果见表7至表9.

块根POD活性在DM群体间没有明显变化规律, 但也有随干物质质量分数增加而增大的趋势. DM7群体薯皮POD活性显著高于DM3, DM4和DM6群体, 这4个群体与DM5, DM8和DM9群体差异无统计学意义. 薯肉POD活性在DM群体间差异无统计学意义.

对于PPO活性而言, 薯皮PPO活性在DM群体之间差异无统计学意义. DM7群体薯肉PPO活性显著高于DM3群体, 两者与其余5个DM群体差异无统计学意义.

薯皮以DM7群体褐变度BD值最高, 显著高于DM9群体, 两者与其他群体差异无统计学意义. 薯肉也以DM7群体的BD值最高, 显著高于DM3, DM5, DM8和DM9群体; DM9群体的薯皮与薯肉BD值均相对最低.

表8 9类甘薯DM群体的PPO活性平均值及其多重比较结果

表9 9类甘薯DM群体的BD平均值及其多重比较结果

2.4 相关性分析

2.4.1 甘薯块根薯肉薯皮BD值与薯肉色度值之间的相关性分析

甘薯块根BD 值在不同分析尺度上与色度值之间的相关性分析结果如表10.

11个紫肉品种间, 薯肉BD值与薯肉色度值间没有显著的相关性. 87个品种间、 76个非紫肉色品种间、 FC群体间、 DM群体内品种间和DM群体间均表现为薯肉BD值与薯肉的明亮度L*值存在负相关, 与a*值存在正相关, 且绝大多数情况下有统计学意义. 在76个非紫肉品种间、 FC1-FC9群体间、 DM群体内品种间和DM1-DM9品种间(无紫薯), 薯肉BD值与b*,C值正相关, 与h0值负相关, 且绝大多数达到统计学意义; 在包含紫薯品种的情况下,b*,h0值的正负性反转, 部分达到统计学意义.

表10 供试材料薯肉BD值与薯肉色度值指标的相关系数

由于只有5个品种的皮层色泽稍低于薯肉色泽, 其余品种皮层色泽与薯肉色泽一致, 因此薯皮BD值表现出类似的相关性趋势.

2.4.2 甘薯块根BD值与POD活性、 PPO活性以及干物质质量分数之间的相关性分析

参考2.4.1方法进行多尺度下的相关性分析(数据略), FC3群体内品种间薯肉BD值与薯肉POD活性显著正相关(r=0.565), DM5群体内非紫肉甘薯品种间薯肉BD值与薯皮PPO活性显著负相关(r=-0.624), DM1-DM9群体间(无紫薯)薯皮BD值与薯皮PPO活性显著负相关(r=-0.674), 其他情形下薯皮和薯肉BD值与两种酶的活性不相关. 76个非紫肉甘薯品种间, 薯肉的BD值与块根的干物质质量分数显著负相关(r=-0.265); FC1-FC9群体之间, 薯皮和薯肉的BD值与干物质质量分数显著负相关(r=-0.809和r=-0.785); DM6群体内品种间的BD值与干物质质量分数显著负相关(r=-0.562), 其他情形下, BD值与干物质质量分数无显著相关性, 包括DM1-DM9群体之间.

进一步分析干物质质量分数与色度值指标的相关性(数据略)表明, 76个非紫肉甘薯品种间, FC1-FC9群体之间的干物质质量分数与色度值L*,h0极显著正相关, 与色度值a*,b*和C极显著负相关, 87个甘薯品种之间的干物质质量分数与色度值a*,b*和C显著或极显著负相关, FC1-FC11群体之间的干物质质量分数与色度值a*和C显著或极显著负相关.

控制干物质质量分数下的偏相关分析表明, 薯肉BD值与色度值L*显著或极显著负相关, 与色度值a*显著或极显著正相关, 与POD和PPO活性的相关性没有规律性的变化. 控制色度值指标L*,a*和b*下的偏相关分析表明, 76个品种(系)间的薯肉BD值与薯皮POD活性和薯肉PPO活性正相关, DM3-DM9群体之间的薯肉BD值与干物质质量分数显著正相关. 薯皮BD值结果与薯肉类似.

3 讨论

甘薯是重要的粮食作物和食品加工原料之一, 在块根收获、 运输等过程中的机械创伤和加工操作时常导致褐变, 降低了甘薯块根的鲜食销售率、 加工利用率和产业效益, 因此褐变是甘薯产业中一个不容忽视的问题, 也是加工产品保鲜、 保质面临的技术难点[13].

与前人研究不同, 本文以育种中间材料为研究对象, 用薯肉的5个色度指标值进行聚类分析, 把87个供试材料分为白、 淡黄、 黄、 橘黄、 橘红、 紫6个肉色大类和11个小类. 从FC1-FC9的非紫肉群体中, 它们的色度值变化规律明显, 即薯肉色度值变化呈现L*和h0的数值依次逐渐降低, 而a*,b*和C的数值依次逐渐增加的趋势; FC10-FC11的紫肉品种群体L*值在橘红肉色相应数值的基础上继续显著性降低,h0的数值极显著增加. 薯肉色度值的这种规律性变化与非紫肉甘薯块根中胡萝卜素和紫肉甘薯块根中花青素的合成与积累逐渐加强有关[14-15].

双相关分析表明, 87个品种(系)间、 76个非紫肉色品种(系)间、 FC群体间、 DM群体内品种间和DM群体间均表现为薯皮和薯肉BD值与薯肉的L*值存在负相关, 与a*值存在正相关, 且大多数情况下达到统计学意义; 与干物质质量分数、 POD和PPO活性只有少数情况下存在相关性. 进一步偏相关分析表明, 薯肉褐变度(BD)值多数情况下仍然与明亮度L*值存在显著负相关, 与a*存在显著正相关. BD值与L*和a*的显著相关性表明, 甘薯块根薯皮和薯肉BD值主要受块根胡萝卜素、 花青素积累的影响, 色素积累越强, 褐变强度越大, 这可能与胡萝卜素、 花青素接触空气中氧容易氧化变色有关[16-17]. 在色度值相同情况下褐变度再受干物质质量分数、 POD和PPO活性的次要影响.

因此类似板栗[18]、 砂梨[19]育种, 在甘薯新品种选育过程中, 可利用色差计测定L*,a*值对品种筛选提供有效支撑, 如可以利用L*,a*值间接选择抗褐变甘薯品种.

本文测定结果和分析表明, 薯皮POD活性和PPO活性显著高于薯肉中相应酶的活性, 薯皮褐变度(BD)值也显著高于薯肉BD值, 这与钟子毓等[20]发现薯皮与薯肉褐变的呈现有显著差异的结论一致. 这是由于块根膨大的主体薯肉薄壁细胞较多, 没有薯皮细胞致密(褐变酶与底物区域化隔离更近), 水分质量分数相对高[21], 因此, 在甘薯薯条、 薯干等非淀粉食品加工过程中, 需要去掉薯皮, 可从薯皮中有效提取POD和PPO, 避免资源浪费和避免褐变造成的污染[22-23].