“21·7”河南暴雨前后鸡冠洞CO2变化的对比研究

2023-05-23叶枝茂杨琰李一冬陈小敏段军伟许彦智

叶枝茂, 杨琰, 李一冬,陈小敏, 段军伟, 许彦智

1. 岩溶环境重庆市重点实验室/西南大学 地理科学学院,重庆 400715;2. 重庆金佛山喀斯特生态系统国家野外科学观测研究站,重庆 400715;3. 河南省鸡冠洞旅游发展有限公司,河南 洛阳 471500

全球陆地碳酸盐岩作为陆地上最大的碳库, 其碳容量占全球总碳量的99.5%, 关系着整个地球系统的碳循环[1]. 2020年习近平总书记在第75届联合国大会中提出我国在2030年达到“碳达峰”和2060年达到“碳中和”的目标[2], 越来越多的学者更加关注地球系统碳循环. 地球系统科学研究地球各个圈层之间物质能量的传输和转化及其耦合关系, 对实现“双碳”目标有很好的启示作用[3]. 地球系统科学在岩溶学的重要表现就是对岩溶关键带的研究[4]. 岩溶洞穴作为岩溶关键带地下系统中的子系统之一, 与地表各个圈层之间存在大量的物质迁移和能量转换, 是各圈层相互作用, 相互耦合的重要地带, 有极其重要的研究意义[5]. 就洞穴系统而言, 洞外水热环境改变驱动洞穴上覆土壤CO2升高, 与入渗的雨水共同成为岩溶作用发生的条件, 使得岩溶水化学具有年际、 季节、 昼夜等不同时间尺度的特征[6-8]. 除此之外, 土壤CO2还通过岩石裂隙或者雨水溶解渗入到达岩溶洞穴[9], 是洞穴CO2的主要来源之一[10]. 而这些CO2又会通过不同的路径重新参与岩溶碳循环, 或者通过地下河与不同水文单元区间的其他物质交换, 从而驱动陆地和水生生态系统中的生物地球化学过程[11].

前人研究表明, 年际和季节尺度上鸡冠洞洞穴空气CO2受游客活动、 通风效应、 洞穴结构以及洞穴外部水热环境的影响[26-27], 而短时间昼夜尺度上洞穴CO2的变化特征和影响因素仍然不明确, 不利于区分旅游洞穴中人为活动和天然岩溶作用产生CO2的贡献. 基于此, 在前期洞外在线观测的基础上, 笔者所在研究团队于2021年6月在鸡冠洞和东石崖洞对应滴水点附近分别安装洞穴空气CO2在线自动监测仪, 每15 min记录一组数据, 实时监测洞穴内部CO2变化状况; 滴水点下方放置滴速仪, 每1 min记录一个数据. 此外, 河南省2021年7月发生特大暴雨, 尤其郑州市出现创纪录的单日降水量(624.1 mm)和单小时降水量(201.9 mm), 在6 h内获得了相当于其全年降水量一半的降水量[28]. 受“21·7”河南特大暴雨影响, 鸡冠洞景区于2021年7月22日停止营业, 7月26日恢复营业, 本次研究昼夜监测捕捉到旅游旺季关门停业前后洞穴环境变化的详细过程, 为研究旅游活动对洞穴CO2变化的控制机理提供了一个难得的契机. 本研究主要通过“21·7”河南特大暴雨期间鸡冠洞景区关闭并结合与之毗邻的天然洞穴东石崖洞, 从不同时空尺度对比研究两个洞穴之间CO2变化的差异性和影响因素, 以及短时间尺度高分辨率条件下人类活动对旅游洞穴碳循环的影响机制, 对旅游洞穴资源开发保护和岩溶洞穴系统“碳源”和“碳汇”贡献率的研究有一定的借鉴意义.

1 研究区概况与研究方法

1.1 研究区概况

鸡冠洞和东石崖洞(111°34′E, 33°46′N)位于黄土高原东南缘, 河南省西部的栾川县内(图1a). 鸡冠洞位于栾川县城西4 km处的鸡冠山上, 洞口海拔约900 m, 上下落差约138 m. 目前已开发洞长1 800 m, 观赏面积23 000 m3, 属于典型的双通风口洞穴[26]. 洞道呈“V”字形, 先下后上. 东石崖洞位于鸡冠洞东方向约3 km的石笼沟乡内(图1c), 洞口海拔840 m左右, 是一处未经开发的天然洞穴, 与鸡冠洞受同一堆覆断层构造控制, 但两洞彼此独立, 且东石崖洞为单通风口洞穴, 洞道向下. 该地区的地形以山地为主, 处于秦岭淮河一线北侧, 是中国地理南北分界线, 湿润区与半干旱区过渡地带的边界处, 长江和黄河流域分水岭北麓. 岩石主要出露蓟县系大理岩, 青白系硅质白云石大理岩, 二叠系变质大理岩. 构造以三川-栾川复向斜为主体, 次级褶皱发育, 在次级褶皱构造的轴部, 因构造应力集中, 各种性质的裂隙以及低次级构造面发育, 特别是垂直于轴部走向的张裂呈羽毛状排列, 碳酸盐岩岩溶作用强烈[29]. 研究点所在区域多年均温12.4 ℃, 多年平均降水量为 838 mm (1957-2019年)[30], 主要集中于夏秋季(6-9月). 植被主要是次生落叶阔叶林, 松柏科乔木和低矮灌木[27].

1.2 研究方法

鸡冠洞的监测点设在LYXS, 东石崖的监测点设于DSY1#和DSY2#(图1c). 其中, DSY1#下方有一条宽约20 cm的小型河道, DSY2#所处的位置较为平坦, 降水较多时从DSY1#至DSY2#的步道会被淹没. 目前, 这种情况只有在2021年8月底至9月初发生.

(a) 底图审图号: GS(2020)4619号; (b) 底图来源于中国气象局国家气候中心; 图中矢量为水汽输送qv, 阴影区为水汽输送大小, 单位为kg/(s·m2); (c) 底图来源于Google Earth; 蓝色部分代表2021年8月被水淹没部分.图1 研究区位置、 水气输送及洞穴监测点分布图

研究团队在2021年7月17日至8月6日对鸡冠洞滴水点(LYXS)和东石崖洞滴水点(DSY1#)洞内温湿度和洞穴空气CO2以及滴水滴速分别进行连续的高分辨率(30 min,1 min)监测. 空气CO2以及温湿度高分辨率在线监测用英国Goodsellsystems公司生产的GSS1型监测仪记录. 滴速数据用Stalagmate MK 3型滴速记录仪(driptych公司, 英国)每隔1 min记录滴水速率. 使用德国多参数水质分析仪(WTW3430)现场测定滴水pH值和水温, 精度分别为0.1和0.1 ℃. 气温和降水量由放置于鸡冠洞洞顶的美国Davis气象观测站记录, 每15 min记录一组数据. 鸡冠洞洞内气体的采集用自吸式气泵, 抽取1 L之后封存于复合聚乙烯铝箔采样袋中. 为避免造成交叉污染, 采样前先用气泵抽取采样袋内残留气体. 气体碳同位素测定于中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室, 采用MAT 252气体同位素质谱仪测得. 洞内滴水样品用25 mL聚乙烯瓶采集. 采样前, 取样瓶在实验室清洗后用约15%硝酸浸泡48 h, 然后用去离子水清洗并烘干. 取样时, 用0.22 μm的微孔硝基过滤器过滤水样. 采样之后, 样品密封运至实验室, 4 ℃封存冷藏直至分析. 滴水稳定碳同位素测定于国土资源部岩溶地质资源环境监督检测中心, 采用MAT 253稳定同位素比质谱仪与Gas Bench II联机测试. 碳同位素的测定结果均对标V-PDB(ViennaPee Dee Belemnite)标准, 分析结果精度比δ13C高0.2 ‰ (1σ). 游客数据来源于鸡冠洞旅游发展有限公司.

图2 高分辨率在线监测设备

2 监测结果与分析

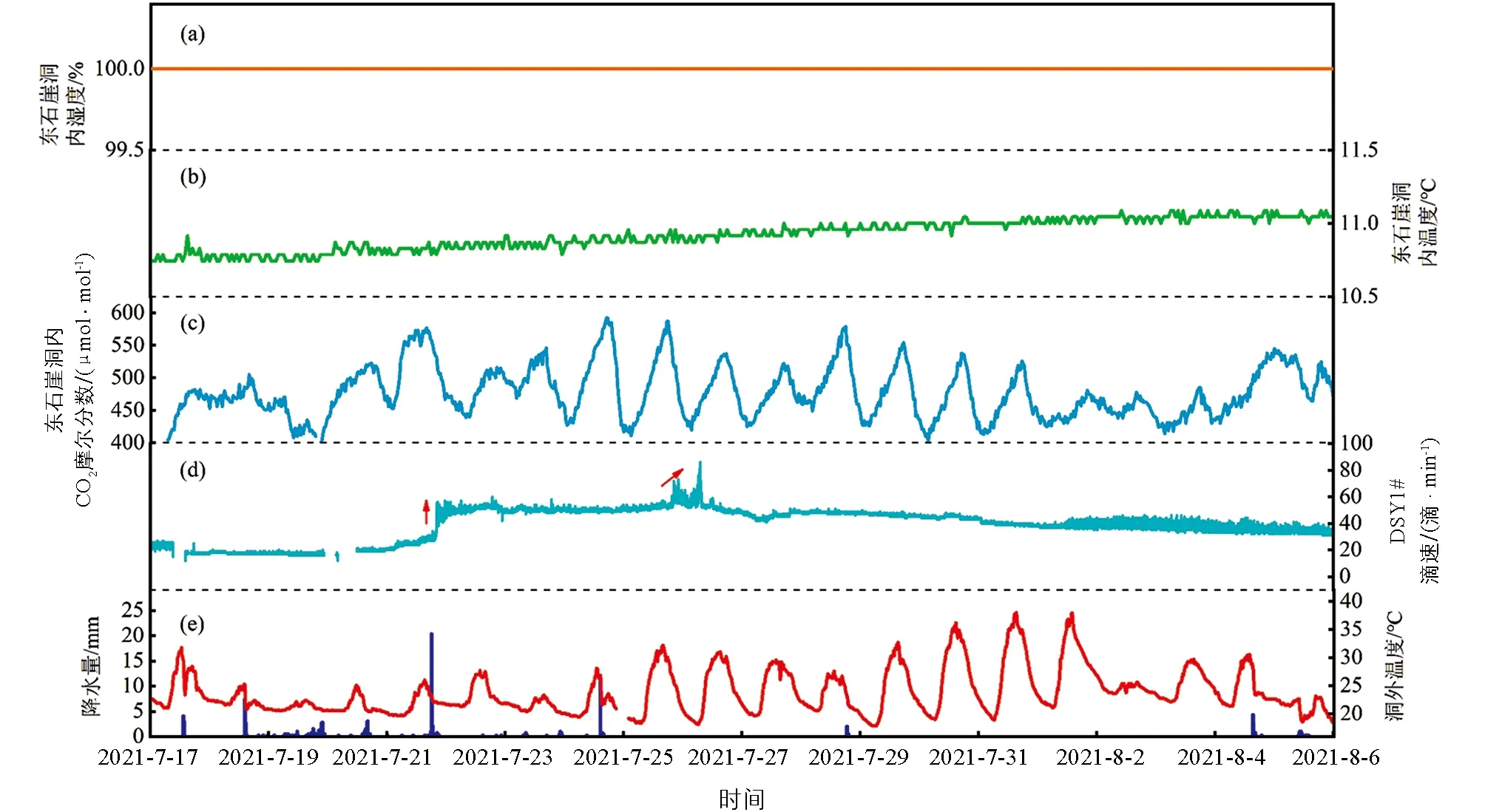

通过对鸡冠洞和东石崖洞连续的温湿度监测发现, 2021年7月17日至8月6日, 两个洞穴的相对湿度均为100%(图3a、 图4a). 鸡冠洞的洞内气温(图3b)约为16 ℃, 东石崖洞的气温(图4b)约为11 ℃. 总的来说, 鸡冠洞和东石崖洞洞内温湿度较为稳定, 变化幅度较小.

东石崖洞内的CO2(图4c)呈峰状起伏的昼夜变化特点, 早上缓慢上升, 中午达到顶峰, 而后缓慢下降. 变化范围为400~600 μmol/mol. 而在同时期, 鸡冠洞内的CO2值(图3e)变化幅度大于东石崖洞, 范围为1 000~4 100 μmol/mol. 其中, 2021年7月17日0: 00至7月19日0: 00变化最大, 范围为2 000~4 100 μmol/mol, 7月19日0: 00至22日0: 00缓慢下降, 中间略有波动, 22日0: 00至26日0: 00较为平稳. 7月26日至8月6日再次出现波动, 范围为1 226~2 852 μmol/mol. 鸡冠洞的土壤CO2与洞外气温变化相似, 呈峰状起伏, 但稍滞后于温度的变化(图3c). 2021年7月21日降水最多, 共35 mm, 主要集中于当天 18时至18时30分, 达27.7 mm.

图3 河南“21·7”暴雨前后鸡冠洞洞内各个指标变化趋势

图4 河南“21·7”暴雨前后东石崖洞洞内各个指标变化趋势

鸡冠洞内滴水点(LYXS)的滴速(图3f)在2021年7月20日较为平稳, 平均78 滴/min, 在经过7月21日的降水之后, 加上洞内滴水对降水响应的滞后, 滴水滴速于7月22日下午上升至平均130 滴/min, 在经历了7月24日第二轮降水的补充后, 于7月25日早上9点之后升高至平均167 滴/min. 东石崖洞内滴水点(DSY1#)的滴速(图4d)在7月17日至21日18时较为平稳, 平均20 滴/min, 在经历7月21日18时的降水后, 于20时开始上升并一直持续至7月25日19时30分, 平均50 滴/min, 在短暂的高峰期(平均70 滴/min)之后, DSY1#的滴速开始略有下降(平均45 滴/min), 并于7月31日开始了第二轮的下降, 直至8月6日(平均35 滴/min). 总的来说, 两个洞穴滴水的滴速对洞穴外部的降水都有明显的滞后响应, 但东石崖洞对降水的响应要快于鸡冠洞. 以7月21日18时的强降水事件为例, 尽管此时间段未能捕捉到鸡冠洞滴水滴速的详细变化过程, 但鸡冠洞滴水的滴速在7月22日才有了上升的趋势, 并在之后达到稳定, 直至7月24日. 而东石崖洞内滴水点的滴水在降水后的2 h内就已经出现了明显的直线上升(从7月21日18: 30至20: 30), 这说明东石崖洞上部管道裂隙较为发育, 对外部降水事件较为敏感.

3 讨论

3.1 昼夜尺度旅游活动对洞穴CO2摩尔分数变化的影响

洞穴内外温度差异所导致的气压差会使洞穴内外气流相互流动, 本研究中, 2021年7月17日至8月6日鸡冠洞和东石崖洞洞内温度均低于洞外温度(图3b,3g,4b,4f), 说明鸡冠洞和东石崖洞的通风模式较为一致, 洞穴内外气流流动较慢, 洞穴通风较弱[30].

基于2021年7月17日至8月6日对鸡冠洞洞穴空气连续的CO2监测结果, 人类活动在短期内对鸡冠洞CO2的影响较大. 7月17日鸡冠洞的游客量达到了3 841人次, 同一天, 鸡冠洞洞内空气的CO2摩尔分数也达到了最高的4 072 μmol/mol, 7月18日缺少部分游客数据无法作出完整的分析, 但在游客量较少(546人次)的7月21日, 鸡冠洞洞穴空气的CO2摩尔分数最高只达到了1 469 μmol/mol. 7月22日至26日, 受郑州暴雨的影响, 鸡冠洞禁止游客入内. 在此阶段, 鸡冠洞内的CO2摩尔分数并没有像7月17日至22日那样出现较大波动, 而是一直处于相对平稳的状态. 在7月26日之后, 鸡冠洞恢复正常运营, 洞内CO2又重新出现起伏. 从整个短时间尺度的过程来看, 鸡冠洞游客量在不断减少的过程中, 人类活动对鸡冠洞CO2的影响也在不断减少(图4).

此外, 鸡冠洞洞内空气CO2的碳同位素(δ13CairCO2)结果也表明(表1), 游客较多时洞内CO2的碳同位素与无游客时存在差异. 鸡冠洞洞内空气CO2的碳同位素在游客较多的7月17日为-21.28‰, 而在没有游客的23日和24日为-19.07‰和-18.76‰. 有研究表明[31-32], 人类呼吸产生的CO2碳同位素值约为-20.00‰~-21.00‰. 而据吴夏等[33]对桂林凉风洞(天然洞穴)的监测结果, 凉风洞空气CO2碳同位素值约为-10.00‰~-18.90‰, 其中夏季明显偏负. 这与鸡冠洞在不受游客影响时期的空气CO2碳同位素结果较为相似. 因此, 在短时间内, 游客呼出的CO2是鸡冠洞内CO2的来源之一.

表1 “21·7”河南暴雨期间鸡冠洞洞内空气碳同位素变化

由于东石崖洞不受游客活动的影响, 洞内CO2摩尔分数的变化幅度并不如鸡冠洞CO2摩尔分数变化幅度大, 但依然呈现出明显的昼夜起伏, 这主要受气温和降水的共同影响. 白天气温高, 土壤微生物活动强于夜晚, 土壤CO2也因此昼高夜低[34], 由于东石崖上部管道裂隙较为发育, 一部分土壤CO2会沿裂隙进入洞穴[23], 从而使得洞内CO2摩尔分数发生变化. 此外, 2021年7月17日至8月6日期间, 东石崖洞内的CO2高值都出现在降水后, 而在没有降水的时候, 洞内CO2相对较低. 研究区夏季气温较高, 随着降雨事件发生, 土壤微生物活动受到刺激, 土壤CO2增多[34], 溶解了大量土壤CO2的水体以滴水或者地下河的形式进入洞穴并发生脱气, 增加洞内空气的CO2摩尔分数. 以7月19日晚22: 30为节点, 在此之前, 东石崖洞内CO2摩尔分数呈下降趋势, 而到了22: 30之后, 东石崖洞内CO2摩尔分数有了上升趋势但幅度较小(图4c), 这是由于滴水的脱气作用是瞬时的, 洞内CO2对脱气作用的响应持续时间也较短. 与东石崖洞一致, 2021年7月19日晚强降水事件发生后, 即使在滴速快速上升时期, 鸡冠洞的CO2摩尔分数也只发生了100 μmol/mol左右的变化, 之后就迅速下降. Frisia等[35]对Grotta di Ernesto洞的监测也表明, 当降水事件发生后, 洞穴CO2摩尔分数只是在几个小时内发生了变化, 幅度大约为250 μmol/mol. 因此, 笔者认为, 只有当降水事件发生且持续较长时间时, 脱气作用产生的CO2才会引起洞穴CO2较为明显地增加.

3.2 强降水事件对洞穴CO2摩尔分数变化的影响

在2021年8月28日至9月3日, 本研究团队于东石崖洞捕捉到另外一次降水较强且持续时间较长的降水事件(图5). 气象站记录显示, 本次降水从8月28日上午开始, 至9月1日下午结束, 总降水量为199.4 mm, 是研究区2021年最大的一次降水过程, 在此期间, 东石崖洞滴水(DSY1#)滴速从8月28日晚开始上升, 而在滴速上升后的6 h后, CO2摩尔分数从500 μmol/mol迅速上升至2 000 μmol/mol, 这次上升从8月29日凌晨一直持续至30日凌晨. 8月31日, 随着降水停滞, 东石崖洞内CO2摩尔分数下降至1 500 μmol/mol左右. 到了9月1日, 在第二轮降水之后, 洞内CO2摩尔分数又重新升高, 并在9月2日达到顶峰. 在此期间, 由于洞穴上部裂隙较为连通, DSY2#被水淹没, 洞内存在大量水体. 这说明脱气作用产生的CO2只有在达到一定程度的情况下才会引起洞内CO2摩尔分数较为明显的变化(图5).

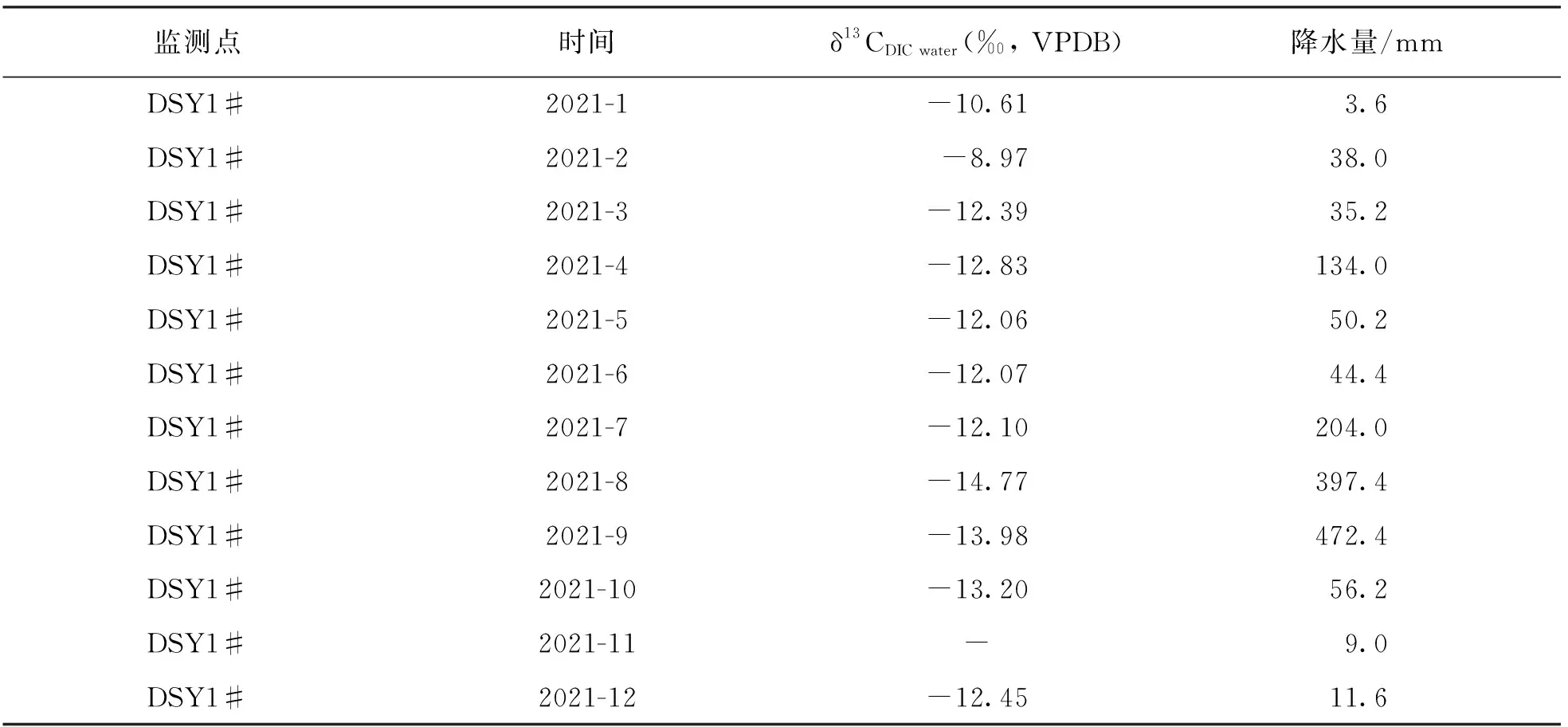

图5 2021年8月28日至9月3日强降水期间东石崖洞内各个指标变化趋势

此外, 另一个值得考虑的洞内CO2来源为洞穴上覆土壤CO2. 而9月1日DSY1#滴水样品δ13CDIC的测试结果表明(表2), 此时δ13CDIC的值相较于其他降水少的时期明显偏负(-13.98‰), 这是由于降水的增加会溶解更多碳同位素较为偏负的土壤CO2, 使得滴水也表现出相似的特征. 这与Li等[36]对芙蓉洞的研究结果较为一致. 从整个过程来看, 由于8月28日至30日第一轮降水事件的发生, 东石崖洞内水体脱气增强, 土壤CO2上升, 使得洞内CO2出现第一个峰值. 之后随着降水的减少, 洞内CO2出现回落. 9月1日发生第二轮降水, 虽然没有使DSY1#滴速发生明显变化, 但由于前期洞内CO2的累积, 以及第二轮降水导致的土壤CO2上升, 使东石崖洞内CO2摩尔分数在9月2日达到最高峰. 总的来讲, 短时间尺度上, 游客活动呼出的CO2是鸡冠洞内CO2的主要来源之一, 东石崖洞内CO2的主要来源为上覆土壤CO2. 但当降水量较大时, 脱气作用产生的CO2也会成为东石崖洞内CO2的来源之一.

表2 东石崖洞内滴水溶解无机碳碳同位素(δ13CDIC water)变化

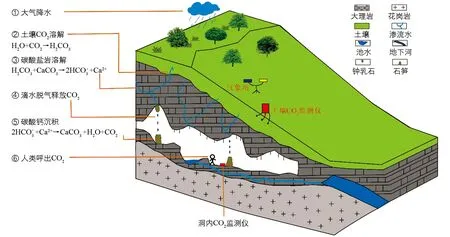

3.3 旅游洞穴鸡冠洞水-土-气-生CO2循环的传输机制分析

岩溶动力系统以“碳—水—钙”循环为核心, 研究碳酸盐岩的溶解、 沉积及其动力条件, 涉及大气圈、 水圈、 岩石圈、 生物圈在内的多个圈层的物质转换、 能量传输[37]. 河南鸡冠洞是研究上述关键问题的较为理想的载体, 鸡冠洞基底为花岗岩, 洞体为大理岩, 上覆盖层薄, 对降水的响应较快(图6).

图6 旅游洞穴鸡冠洞CO2传输过程概念模型图

为了判断鸡冠洞洞内CO2是否会对洞穴沉积物的生长过程造成影响, 需要计算滴水的CO2分压和方解石饱和指数(SIc)来确定实际情况. 当SIc>0时, 表明方解石已经超过饱和, 可能沉淀方解石;SIc=0时, 表明溶液中的方解石已呈平衡状态; 当SIc<0时, 表明溶液尚未饱和, 可能发生更多溶解. 根据计算结果(表3), “21·7”河南特大暴雨观测期间鸡冠洞的方解石饱和指数均大于0, 滴水的CO2分压(pCO2)也始终大于洞内CO2. 这表明监测期间溶液处于过饱和状态, 方解石一直处于沉积态. 即人类活动呼出的CO2并没有使洞内CO2达到可以抑制滴水脱气进而影响洞穴沉积物的程度. 从整个过程来看, 在7月17日至8月6日期间, 鸡冠洞游客总量为15 604人次, 按每人每小时呼出0.022 m3的CO2[26], 游览时间为1.5 h, 则此期间游客一共呼出了约514.9 m3的CO2. 这些CO2会以不同方式参与碳循环. 就鸡冠洞而言, 本研究时段内, 当游客较多时, 洞内的CO2是没有游客时的2~3倍, 考虑到岩溶洞穴景观的脆弱性和不可再生性[39], 在之后的研究工作中应当更加注重短期内人为活动对旅游洞穴CO2及其循环过程造成的影响.

表3 “21·7”河南特大暴雨期间鸡冠洞内滴水pCO2和方解石饱和指数

4 结论

通过对鸡冠洞和东石崖洞短时间内的高分辨率在线观测, 主要得到以下结论:

(1) 在昼夜尺度上, 旅游活动人为产生的CO2是鸡冠洞CO2的一个主要来源. 而东石崖洞内CO2由天然岩溶作用产生, 主要受控于洞穴上覆土壤CO2的变化. 强降雨事件发生后, 东石崖洞内CO2摩尔分数会受洞穴上覆土壤CO2和洞内水体脱气的共同影响.

(2) 鸡冠洞人为活动产生的CO2是没有游客时(“21·7”河南特大暴雨造成景区关闭期间)的2~3倍. 虽然游客呼吸产生的CO2在短期内对鸡冠洞内CO2摩尔分数变化贡献较大, 但是鸡冠洞洞内滴水的SIc始终大于0, 即游客对鸡冠洞内CO2的影响还没有达到可以抑制滴水脱气的程度, 不会抑制方解石沉积.

(3) 研究时段内, 游客呼吸产生了约514.9 m3的CO2, 这些CO2会以各种途径参与洞穴系统的碳循环过程. 考虑到岩溶洞穴生态环境的脆弱性, 之后的研究中要更加注重短时间内人类活动对岩溶洞穴CO2及其循环过程的影响.