民营企业一定会“慷他人之慨”吗?

——来自两权分离股权制度安排的经验证据*

2023-05-22刘春济倪文昕

刘春济 倪文昕 高 静

(1.上海师范大学商学院,上海 200234;2.上海财经大学商学院,上海 200433;3.上海对外经贸大学会展与传播学院,上海 201620)

一、问题提出

企业慈善捐赠是我国社会捐赠的最主要来源。从社会角度看,该类捐赠有助于调节贫富差距、促进社会和谐发展;从企业角度看,该类捐赠是树立企业形象、保护和提升企业价值、促进企业成长的重要手段(Godfrey,2005;邹立凯等,2020)。但是,受代理冲突的影响,企业慈善捐赠也常常因为有“慷他人之慨”之嫌疑而受到诟病。例如,2014年中恒集团(证券代码为600252)因过度捐赠问题,遭到中小股东集体发难;2020年贵州茅台(证券代码为600519)拟向社会捐赠8.2亿元的决议,受到大众非议;2022年雅戈尔(证券代码为600177)宣布对外捐赠估值13.6亿元的资产,也引发了中小投资者的不满。

从理论角度看,“慷他人之慨”的表现形式主要包括“企业高管慷股东之慨”和“大股东慷中小股东之慨”,但是在企业实践中,发生“大股东慷中小股东之慨”的可能性要远大于前者即“企业高管慷股东之慨”,特别是在中国这样的新兴市场国家。原因是:第一,中国公司的股权结构较为集中,股权集中意味着企业的经营决策权主要掌握在大股东手中,大股东掌权会缓解高管与股东之间的利益冲突,但会加剧大股东和中小股东之间的冲突(Richardson et al.,2016)。第二,新兴市场国家的投资保护机制不健全,大股东侵占中小股东利益的成本低(Amin & Liu,2020)。遗憾的是,既有研究主要围绕前者而不是后者展开。

在有限的几篇涉及“大股东慷中小股东之慨”的研究中,江新峰和李四海(2019)发现第一大股东持股比例越小民营企业捐赠越多,Tan & Tang(2016)发现两权分离度即终极控股股东控制权和所有权的分离程度越高民营企业捐赠水平越高。但是,在慈善捐赠可以为企业带来诸多战略利益的情况下,企业慈善捐赠真的只是一种“大股东慷中小股东之慨”的行为吗?考虑到“大股东慷中小股东之慨”的实现通常需要依托股东控制权,并且与通过持股比例获得的控制权相比,两权分离这种“同股不同权”的股权制度安排更有利于大股东攫取私利,所以本文围绕两权分离制度重新回答上述问题。

本文将对象限定为民营企业,主要原因是:两权分离导致的代理冲突问题主要存在于民营企业中(宋玉,2009);民营企业是我国企业慈善捐赠的最大贡献者,①《慈善绿皮书:中国慈善捐赠发展报告》(2012—2020)显示,从2011到2019年,民营企业慈善捐赠占中国企业慈善捐赠的比重最低为40.43%、最高为57.98%,而国有企业的相应比值最低为5%、最高为36.7%。并且与国有企业慈善捐赠容易受到国资委等政府部门的监管相比,民营企业的治理机制较弱,其慈善捐赠行为更容易被控股股东操控。以2008~2018年沪深A股民营上市公司为样本进行的检验结果显示,两权分离与民营企业慈善捐赠之间的关系是U型的,这意味着民营企业慈善捐赠与“大股东慷中小股东之慨”并不是等价的。

与既有研究相比,本文的边际贡献在于:第一,已有研究主要基于委托代理理论认为企业慈善捐赠是一种“慷他人之慨”的机会主义行为,本文则从企业慈善捐赠兼具“慷他人之慨”与维护企业价值的双重属性出发,重新辨识了“大股东慷中小股东之慨”观点的恰适性。相对于已有文献遵从的研究逻辑,本文的分析逻辑有助于更全面地认识企业的慈善捐赠行为。第二,与Tan & Tang(2016)的发现不同,本文发现两权分离与民营企业慈善捐赠之间的关系是U型的,并且当终极控股股东持股比例较大时该U型关系会发生翻转,这意味着民营企业慈善捐赠是把兼具侵占与维护企业价值功能的双刃剑,也意味着分离度高低并不是评价两权分离这种股权制度安排是不是一种良性制度的唯一标准。上述发现既有助于明晰企业进行慈善捐赠的目的,也有助于更深入地认知两权分离股权制度的韧性,无疑是对现有文献的拓展。

二、文献回顾与假说提出

(一)两权分离制度的影响效应:侵占与价值提升

两权分离是一种涉及同股不同权的股权制度安排,即通过金字塔结构、交叉持股和双重持股等控制权增强机制,终极控股股东可以凭借较少的所有权获得更大的控制权(Barka & Hamza,2020)。这种制度安排究竟会刺激控股股东侵占从而损害企业价值还是有助于企业发展,学术界对该问题的看法并不一致。

一般认为,两权分离中“权”和“利”的不对称会加剧终极控股股东与中小股东之间的冲突,损害企业价值。例如,Kang et al.(2014)发现两权分离会助长关联交易,在这一过程中控股股东会通过“隧道挖掘”行为侵占中小股东的利益并导致企业价值下降;Shaikh et al.(2021)发现金字塔结构会加剧控股股东掏空、抑制企业研发创新;Boubaker et al.(2014)发现超过所有权的控制权会降低财务报告质量、加剧投资者间的信息不对称,从而提高股价同步性与股价崩盘风险。相关负面后果还包括:刺激过度负债和过度投资、增加融资成本和债务违约风险、减少股票流动性、压缩收购溢价、降低超额现金持有价值和投资组合收益等(Barka & Hamza,2020;Li et al.,2020)。

与上述观点有所不同,Jordan et al.(2016)认为采取双重股权的企业更加重视长期价值而不是短期发展,这类企业有动力和能力抑制过度投资(Antón & Lin,2020),在发放现金股利时不会侵占中小股东的利益(Jordan et al.,2014)。Amin &Liu(2020)发现在两权分离的情况下,债务融资是企业实现利润最大化的手段而不是侵占中小股东利益的手段。吴国鼎(2019)和Jara et al.(2021)的研究显示两权分离度对企业价值的影响是倒U型的,较小的两权分离度不但不会损害相反还会提升企业价值。严太华和何芳丽(2018)的研究表明两权分离究竟会支持还是会掏空企业价值,取决于债务比率等边界条件。

概括来看,上述研究结果之所以不同,可能的原因在于:(1)研究对象所处经济体的制度环境差异使然,例如与实施普通法系的经济体不同,采用大陆法系的国家以及新兴市场国家的投资者保护制度较为薄弱(Barka & Hamza,2020),更有利于终极控股股东通过控制权谋取私人收益。(2)两权分离的程度有别,如中国企业偏好使用金字塔结构增强控制权,在这种纵向层级控制方式中,控股股东可以凭借少量所有权获得更大的控制权,所以中国企业两权分离的程度往往更高(Su et al.,2017),而两权分离程度高意味着可供控股股东选择的决策空间大,由此引发的影响效应也会更加多样。(3)成本收益比较与边界条件的影响,即企业行为是理性博弈的结果,在两权分离框架下控股股东会掏空还是会支持企业发展,往往与盈亏比较和权变因素的影响有关。

(二)企业慈善捐赠:“慷他人之慨”与价值维护

从工具性的角度看,可以将企业进行慈善捐赠的动机粗略地概述为“慷他人之慨”与价值维护,前者的目的在于谋求个人私利,后者则是维护与提高企业价值。

“慷他人之慨”假说主要是从委托代理理论出发,认为企业慈善捐赠是高管以牺牲股东利益为代价获取个人利益的活动。主要观点包括:企业慈善捐赠是高管提高个人声誉、塑造个人形象和谋求职位晋升等私利的工具(Liu et al.,2019),是管理层掩盖企业负面信息、转移社会对自己失德行为关注的遮羞布(曹海敏和孟元,2019),是企业家为确保个人政治前途、保障下一代顺利接班而采取的手段(邹立凯等,2020),是高管或控股股东将企业的资源通过基金会等合法方式转至自己手中的掏空行为(Xu.,2017)。此外,研究还围绕“大股东慷中小股东之慨”,发现第一大股东持股比例越低民营企业的慈善捐赠水平越高(江新峰和李四海,2019),两权分离度越大民营企业慈善捐赠越多(Tan & Tang,2016)。

价值维护假说主要立足于企业成长,认为慈善捐赠是出于战略目的,有助于维护或提高企业价值的活动。主要观点包括:慈善捐赠是一种帮助企业树立形象、提升声誉的社会营销方式(Gautier & Pache,2015),是企业缓解融资约束、拉抬股价、增加企业价值和实现利润最大化的商业行为(Noble et al.,2008;Wu et al.,2020;胡珺等,2020),是一种可以应对负面事件冲击并保护企业价值的道德资本投资(Godfrey,2005),是增进家族成员团结、激励员工和改善企业与顾客关系的管理策略(Godfrey,2005;邹立凯等,2020),是与政府建立政治联系、获得政治合法性以便应对制度压力的有效途径(Gautier & Pache,2015)。

“慷他人之慨”与价值维护之争在一定程度上意味着企业慈善捐赠与“慷他人之慨”并不是等价的,这就为重新识别企业慈善捐赠与“大股东慷中小股东之慨”之间的关系提供了契机,特别是在“大股东慷中小股东之慨”视角下的研究还非常有限的情况下。同时,“慷他人之慨”与价值维护之争形成的原因很可能与理论分析视角差异有关,其中“慷他人之慨”假说主要基于委托代理理论,将经理人或大股东视为是追求个人利益最大化的自我服务者;价值维护假说则与管家理论较为相似,认为管理者的目标与所有者的目标具有一致性。但在实践中,管理者与所有者、大股东与企业之间既会斗争也会合作,所以仅从“慷他人之慨”或价值维护单一视角认识企业慈善捐赠行为未必总是恰适的。

(三)假说提出

前述分析表明,两权分离是一种兼具侵占和价值提升功能的股权制度安排,当这种制度与同样具有侵占与促进企业成长双重功能的企业慈善捐赠这把双刃剑相遇时,终极控股股东究竟会执着于利用两权分离“慷他人之慨”,还是会相机抉择地做出更有利于自己的决策?本文认为理性行为人会选择后者而不是前者,即在开展慈善捐赠活动时,掌控着董事会的民营企业控股股东会根据不同情形,有选择地做出侵占或支持企业发展的经营管理决策以便实现自身利益的最大化。

其中,当两权分离度较高时,终极控股股东有动力“慷中小股东之慨”增加慈善捐赠,主要成因在于:一方面,从成本与收益比较的角度看,对于给定金额的慈善捐赠,两权分离度越高由控股股东分担的成本越少,但是由此产生的各种私人收益,如乐善好施声誉、在社会组织中任职、被推荐为政协委员等,却流入捐赠代理人即控股股东的手中而不是中小股东的手中。这意味着在两权分离度较高时,慈善捐赠给控股股东带来的私人收益往往大于按照所有权分担的成本,并且即使企业慈善捐赠不能产生足够的私人收益,在成本分担较小的情况下由控股股东承担的非效率损失也是有限的,所以控股股东有动力支持企业增加慈善捐赠。另一方面,一般认为两权分离度越高侵占效应越强,相关侵占会提高企业债务违约概率和股价崩盘风险,不利于企业长期价值增值(Boubaker et al.,2014;Li et al.,2020),这些不良后果有悖于监管机构、银行等外部利益相关者的期望,此时控股股东需要投入掩饰性资源、修复合法性以便防止自身利益受损。而慈善捐赠符合公众价值观、容易获得社会认同和支持,从而可以帮助企业掩饰失当行为、提高合法性。特别是当两权分离度较高时,通过慈善捐赠回应外部关切对控股股东更为有利,所以有理由相信理性的控股股东会支持这类活动。当然,当两权分离度较高时控股股东也可能会出于维护企业价值目的而增加慈善捐赠,但是在成本与收益不对等的情况下,其说服力远不如“慷中小股东之慨”充分,并且这种动机并不会改变两权分离度与企业慈善捐赠关系的方向,所以本文对此不再赘述。

与两权分离度较高时终极控股股东有动力增加慈善捐赠不同,当两权分离度较低时,控股股东对企业慈善捐赠的定位不同,两权分离度与企业慈善捐赠之间的关系会有较大区别。其中,当慈善捐赠被控股股东定位为侵占手段时,在两权分离度较低的情况下控股股东有动力消减慈善捐赠开支,成因在于:第一,两权分离度较低说明控制权和所有权较为接近,此时控股股东难以借助控制权将慈善捐赠的成本转嫁给中小股东。在慈善捐赠回报具有一定不确定性的情况下(Stendardi,1992),捐赠成本无法转嫁意味着企业慈善捐赠越多需要由控股股东自己承担的非效率损失就会越多,所以其支持慈善捐赠活动的动力会下降。第二,在实践中,大股东通过慈善捐赠“慷中小股东之慨”这种现象受到了较多质疑,在两权分离度较低的情况下,企业慈善捐赠空有“慷中小股东之慨”的恶名并会产生系列负面影响,但控股股东却无法借助两权分离这一制度安排转嫁成本,这在一定程度上也会抑制其支持企业慈善捐赠的意愿。

但是,当慈善捐赠被定位为维护企业价值的手段时,当两权分离度较低时,两权分离度与企业慈善捐赠之间的关系更有可能是促进性的。原因是:控制权和所有权接近意味着终极控股股东利益和企业利益趋于一致,在这种情况下控股股东以及由其掌控的董事会、高管层会努力维护而不是破坏企业价值(Méndez & Jara-Bertin,2021),而慈善捐赠是维护与提升企业价值的重要途径(Wu et al.,2020)。民营企业青睐通过慈善捐赠维护其价值的原因还包括:首先,在制度缝隙较多的转型经济背景下,民营企业有强烈的愿望与政府建立并保持良好关系以顺利获取关键性生产要素。而慈善捐赠这种可以隐蔽地协助政府解决多种社会问题的合法手段,是帮助民营企业赢得政府认可和支持的重要途径。其次,在复杂多变的环境中,民营企业面临的不确定性高、负面事件频发,相关事件一旦发生企业价值就会受到损害,作为企业实际控制人的控股股东也会被推至风口浪尖上并承担连带责任。而慈善捐赠有助于增加企业的道德资本,当负面事件发生时这种资本可以发挥类似于保险一样的功能(Godfrey,2005),为企业价值和控股股东利益提供声誉保护。第三,伴随着社会责任意识的觉醒,民营企业普遍面临着履行社会责任的压力。在履行社会责任时,与环境保护、劳工权益维护等履责方式相比,慈善捐赠这种外购式履责方式基本不涉及企业内部运作调整(Luo & Wang,2021),即通过慈善捐赠回应社会要求对民营企业的约束较低。

综上所述,两权分离度与民营企业慈善捐赠关系的形成机制可以概括为图1,即当两权分离度较高时,终极控股股东有动力增加慈善捐赠;当两权分离度较低时,控股股东有动力消减慈善捐赠。根据Haans et al.(2016)的观点,在多种相反力量的作用下两权分离度与企业慈善捐赠之间的关系很可能是U型的。同时,当两权分离度较低时,控股股东既可能会支持慈善捐赠也可能会压低企业慈善捐赠,相反力量共存会让两权分离度较低时的曲线趋于平缓。

基于以上分析,本文提出假说1:

H1:在两权分离度与民营企业慈善捐赠之间存在U型关系,并且曲线的左侧相对平缓。

在两权分离这种股权制度安排中,持股比例即所有权是终极控股股东分享企业发展共享收益和承担相关成本的依据。对于同等程度的两权分离度,持股比例不同控股股东承担的成本或获得的收益、资金使用的非效率损失均会有所不同,显然,这种差异会影响两权分离度与民营企业慈善捐赠关系的强度。其中,当控股股东持股比例较小、两权分离度较低时,控股股东即便有动力也没有太大能力操控企业开展慈善捐赠活动。原因在于:第一,在企业股权结构较为集中的情况下,控股股东持股比例较小、两权分离度较低意味着企业容易受到大股东监督力量的制衡,意味着控股股东对民营企业的掌控能力较弱。第二,在股权较集中、控股股东持股比例较小、两权分离度较低的情境下开展慈善捐赠相当于是控股股东在慷企业其他大股东之慨。受上述条件的约束,即便控股股东没有太多私心,也难以有效开展慈善捐赠活动。相反,当控股股东持股比例较小而两权分离度较高时,控股股东只需要付出较少的慈善捐赠成本就可以获得较多的私人收益,所以控股股东通过慈善捐赠“慷中小股东之慨”的动力会更大。上述作用机制意味着,当控股股东持股比例较小时,两权分离度与企业慈善捐赠之间的曲线关系会变得更加陡峭。

当终极控股股东持股比例较大而两权分离度较低时,一方面为了少分担慈善捐赠成本、减少名不符实的“慷他人之慨”恶名,控股股东有动力减少慈善捐赠;但另一方面,控股股东持股比例较大意味着财富锁定效应明显,此时企业特别是民营企业有动力采取措施维护企业价值、保护已有财富(高磊等,2020),而慈善捐赠可以为中国民营企业带来政府支持、公众认可和道德声誉等多重保护,因此控股股东有动力增加慈善捐赠。综合看特别是从操控企业能力的角度看,与控股股东持股比例较小、两权分离度较低的情形相比,当持股比例较大而两权分离度较低时控股股东支持企业增加慈善捐赠的概率会更大。当控股股东持股比例较大、两权分离度较高时,控股股东一方面有利用较高的两权分离度“慷中小股之慨”的欲望,有借助较高的两权分离度维护企业价值、保护已有财富的可能,但另一方面,较大的持股比例意味着在捐赠活动中控股股东对其他股东的“搭便车”行为会比较警惕,所以与控股股东持股比例较小而两权分离度较高的情形相比,当持股比例较大、两权分离度较高时控股股东支持慈善捐赠的力度会有所减弱。上述作用机制意味着,当控股股东持股比例较大时,两权分离度与企业慈善捐赠之间的曲线关系会变得更加平缓。

基于以上分析,本文提出假说2:

H2:终极控股股东持股比例会弱化两权分离度与民营企业慈善捐赠之间的U型关系,即与持股比例较低时相比,在控股股东持股比例较大时两权分离度与民营企业慈善捐赠之间的曲线关系会变得更加平缓。

三、研究设计

(一)样本选取与数据来源

初选样本为2008~2018年沪深A股全部民营上市公司,以2008年为研究时段起点是因为企业的股权结构图于2007年以后应证监会的要求正式披露。对初选样本筛选如下:剔除金融和保险类样本,剔除ST、SST和PT类样本,剔除回归变量存在缺失的样本。经筛选后最终获得9062个民营企业—年度数据。本文使用的数据来源为:判断样本是否属于民营企业的依据为实际控制人类型,数据来自CCER数据库;慈善捐赠数据来自CSMAR数据库;其他财务数据来自CSMAR或WIND数据库。为消除离群值对回归结果的干扰,对所有连续变量在1%水平上进行双侧收尾处理。

需要说明的是,对于慈善捐赠这一数据,既有文献使用的数据来源主要有两个:其一是在CSMAR财务报表附注中披露的“营业外收入或支出的明细项目”;其二是在CSMAR“上市公司社会责任报告基本信息表”中披露的“社会捐赠额”项目。出于谨慎考虑,本文参照顾雷雷和欧阳文静(2017)、刘春济和高静(2022)的研究将数据来源确定为后者而不是前者,原因是后者包含的信息比前者更纯粹。

(二)模型设定与变量定义

为检验假说,参照企业慈善捐赠领域内多数研究的做法将回归模型设定为:

其中,式(1)用于检验假说H1,式(2)用于检验假说H2。在式中,i表示企业、t表示年份。Dona为被解释变量企业慈善捐赠,使用捐赠金额与当期营业收入的比值(Dona_rev)和捐赠金额与当期总资产的比值(Dona_ta)度量,并对比值进行百分化处理以弱化数量级的影响。Sep为解释变量两权分离度,使用上市公司年报中公布的终极控股股东控制权与所有权的差值(Sep)测度;平方项Sep2用于捕捉两权分离度与企业慈善捐赠之间可能存在的U型关系。Owner为调节变量控股股东持股比例即所有权。X为控制变量,主要结合胡珺等(2020)、刘春济和高静(2022)的研究确定,包括:企业规模(Size),为员工数的自然对数;总资产收益率(Roa),为净利润与平均总资产之比;资产负债率(Lev),为总负债与总资产之比;成长能力(Growth),为当期与上期营业收入的差值与当期营业收入之比;股权集中度(Concen),为前十大股东持股比例之和;独立董事比例(Indep),为独立董事人数与董事人数之比;两职合一情况(Dual),当董事长兼任CEO时赋值为1,否则为0;区域经济发展水平(Pgdp),为民营企业注册地所在省人均GDP的自然对数。μ为行业固定效应,σ为年份固定效应,ε为随机扰动项。

(三)描述性统计与相关性分析

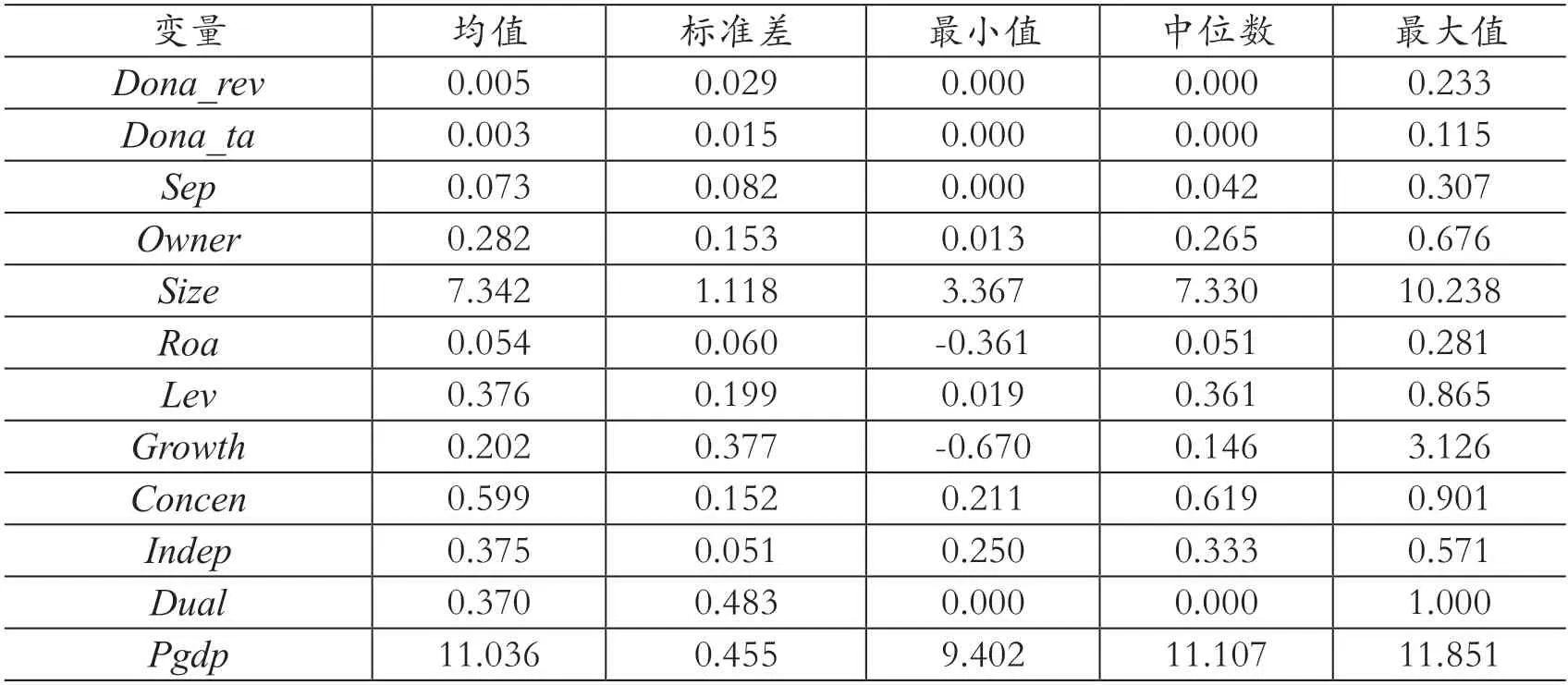

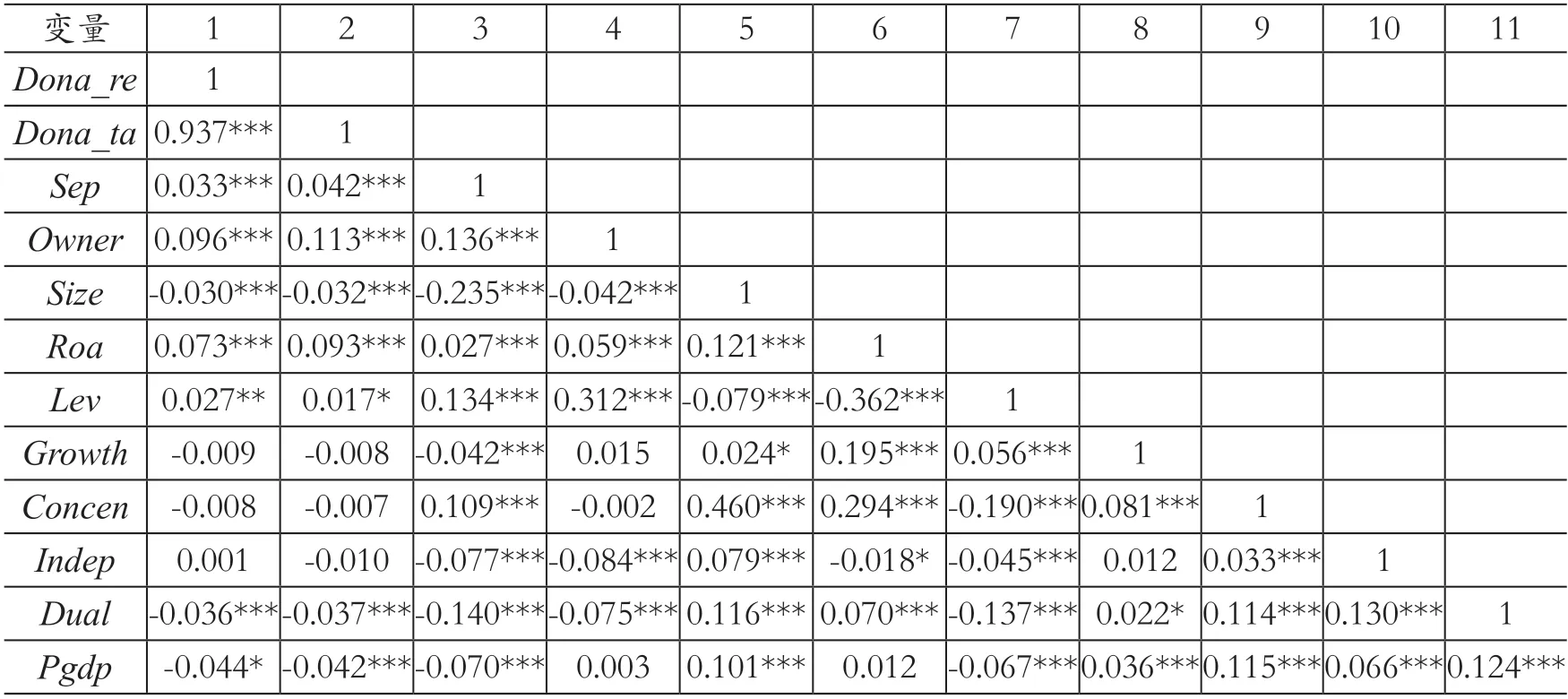

变量描述性统计结果列示于表1。其中,两权分离度Sep的均值为0.073,表示从平均意义角度看民营企业终极控股股东控制权比其所有权大7.3%,该均值远大于西欧和东亚经济体企业的两权分离度(Su et al.,2017)。企业慈善捐赠Dona_rev和Dona_ta标准差分别为0.029、0.015,远大于其均值0.005与0.003,说明企业之间的慈善捐赠投入差异较大。两权分离度较大且离散度较高(标准差为0.082)、企业慈善捐赠的离散度也较高,为两权分离度与企业慈善捐赠之间的曲线关系检验提供了良好条件。其余变量的分布特征与既有文献基本一致,在一定程度上说明本文的样本选择不存在可能的偏差问题。变量间的相关分析显示(表2),解释变量与控制变量以及控制变量之间的相关系数均小于0.5,说明变量之间不存在严重的多重共线性问题。

表1 变量描述性统计

表2 变量相关系数表

四、实证结果与分析

(一)基础回归结果

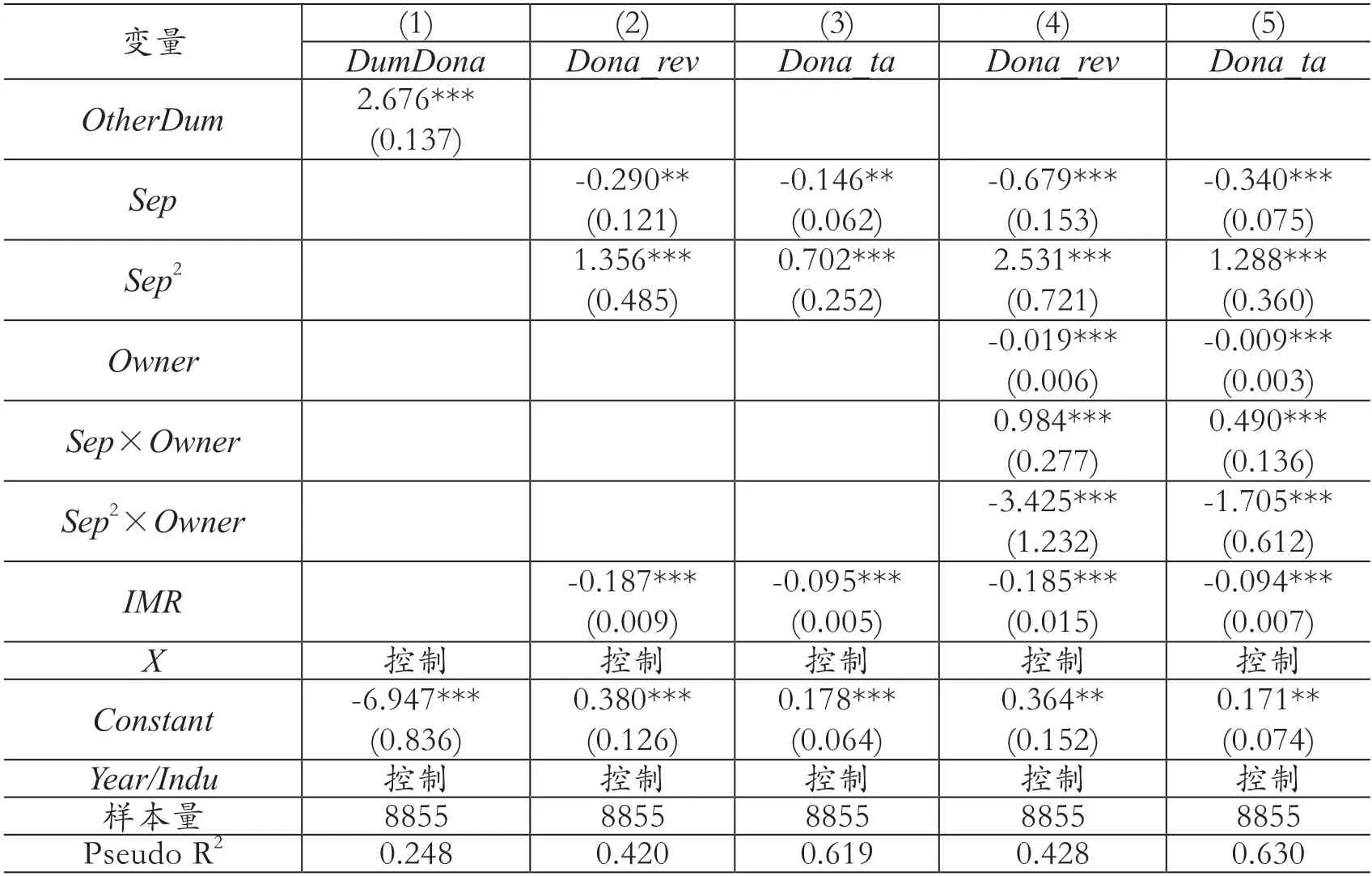

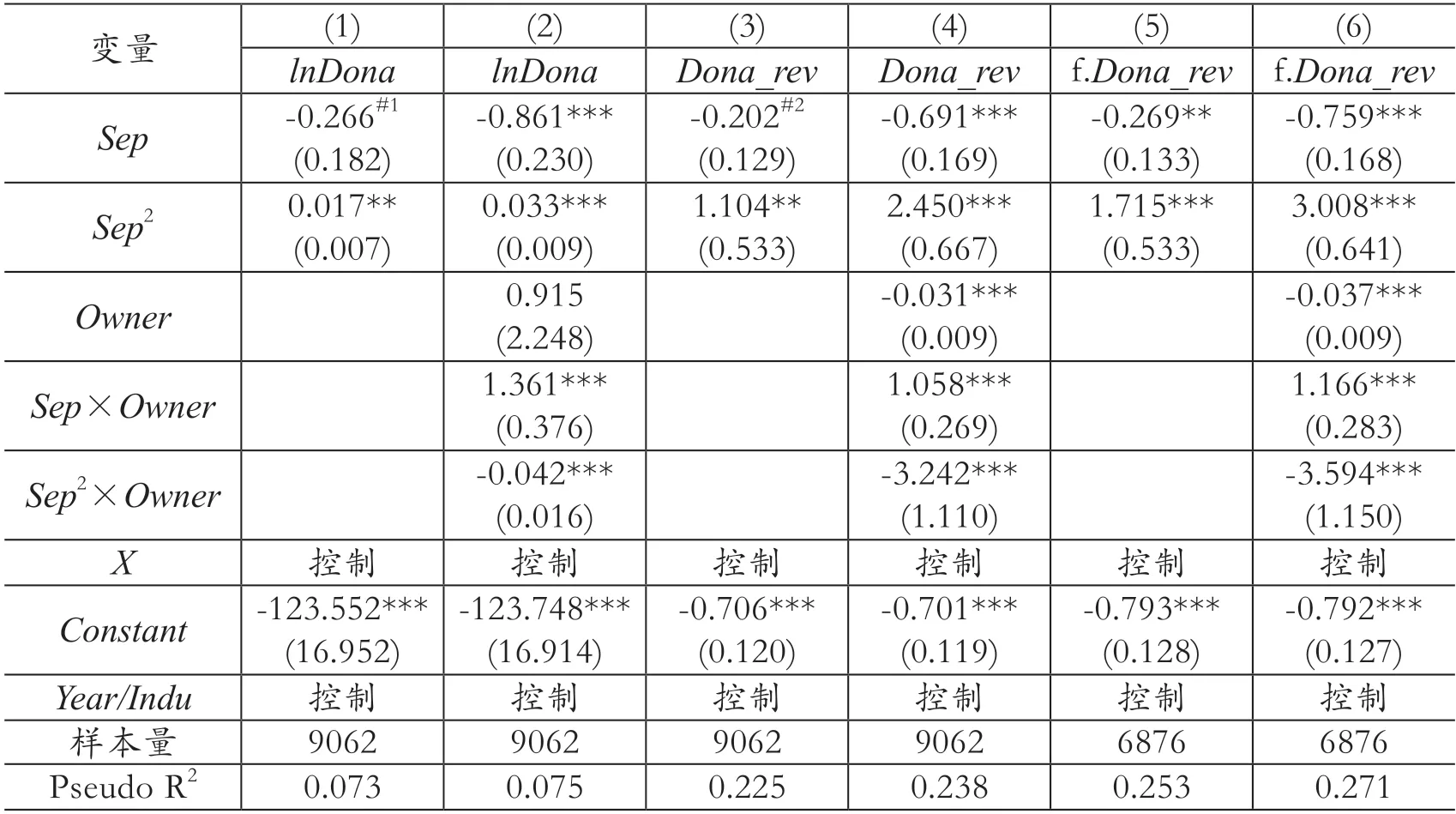

由于被解释变量Dona为左端归并分布的“归并数据”,故此在回归时使用Tobit方法,回归结果列示于表3。其中,列(1)和列(2)为仅加入两权分离度一次项的回归,结果显示,两权分离度的系数均在10%水平上显著为正,该结果与既有结论具有一致性(江新峰和李四海,2019;Tan & Tang,2016),说明在不统筹考虑两权分离度和企业慈善捐赠兼具多重效应的情况下,容易将民营企业慈善捐赠等同于“慷他人之慨”的利己工具。列(3)和列(4)为同时加入两权分离度一次项和二次项的回归,结果显示,一次项系数均在10%水平上显著为负,二次项系数均在5%水平上显著为正,初步表明在两权分离度与企业慈善捐赠之间存在U型曲线关系。根据Haans et al.(2016)的研究进一步检验在样本范围内U型曲线是否完整,结果显示两条曲线的拐点值(分别为0.087、0.085)均处于自变量取值范围内,位于拐点左侧的观测值占比依次为62.27%、62.72%,并且当自变量取最小值时曲线的斜率均为负数(分别为-0.214、-0.107),当自变量取最大值时曲线的斜率均为正数(分别为0.539、0.280),可见两权分离度与民营企业慈善捐赠之间的关系属于典型的U型关系。这意味着在兼顾考虑两权分离度和企业慈善捐赠多重效应的情况下,民营企业慈善捐赠与“慷他人之慨”并不是等价的。

表3 基础回归结果

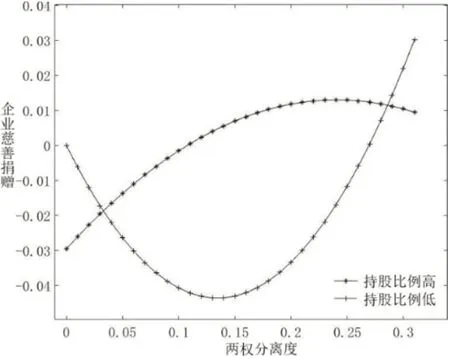

为更清晰地呈现U型关系的走向,将列(3)和列(4)中的回归结果可视化为图2,结果显示两条曲线均为左侧较为平缓、右侧较为陡峭的非对称型U型曲线。与以Dona_rev为因变量的曲线相比,以Dona_ta为因变量的曲线更加平缓,说明因变量的测量尺度对曲线斜率有重要影响。较陡峭的右侧曲线说明,当两权分离度大于拐点值时该股权制度安排对民营企业慈善捐赠的作用力度较强,并且两权分离度越高民营企业捐赠的越多,即企业慈善捐赠是一种“大股东慷中小股东之慨”的行为。较平缓的左侧曲线说明,当两权分离度小于拐点值时该股权制度安排对民营企业慈善捐赠的作用力度相对较弱,这可能与两权分离度较低时控股股东对慈善捐赠的定位具有多样性致使促进与抑制作用发生了一定的抵冲有关,并且抑制作用大于促进作用,所以两权分离度对民营企业捐赠的总体影响是负向的。可见,两权分离这种股权制度安排不会必然引致民营企业增加慈善捐赠。

图2 两权分离度与企业慈善捐赠U 型关系图

考虑到Owner和Sep2的数量级差异较大,参照郦金梁等(2018)的研究将Owner构造为虚拟变量(大于中位数时赋值为1,否则为0)并使用式(2)检验假说H2,回归结果列(5)和列(6)显示,交互项Sep×Owner的系数均在1%水平上显著为正,Sep2×Owner的系数均在1%水平上显著为负,意味着终极控股股东持股比例会对两权分离度与民营企业慈善捐赠之间的U型关系起到弱化作用。

基于列(5)绘制的调节效应图如图3所示。①基于列(6)绘制的调节效应图与图2相似,受限于篇幅未列示,备索。与预期较为一致的是,当终极控股股东持股比例较小时两权分离度和民营企业慈善捐赠之间的U型曲线变得更加陡峭,即当持股比例较小而两权分离度较大时“大股东慷中小股东之慨”的现象变得更加严重,当持股比例与两权分离度均较小时民营企业捐赠受抑制的程度更大。有趣的是,当控股股东持股比例较大时,两权分离度和民营企业慈善捐赠之间的U型曲线发生了翻转,Haans et al.(2016)认为发生类似现象的原因在于调节变量是个富有意义的值。如前文所述,较高的持股比例既可能会激励控股股东在两权分离度较低时增加慈善捐赠以维护企业价值、保护已有财富(高磊等,2020),也可能会刺激控股股东消减慈善捐赠以减轻成本负担;既可能会激励控股股东在两权分离度较高时加大“慷他人之慨”的力度,也可能会刺激控股股东减少慈善捐赠防止“搭便车”行为。而U型曲线发生翻转的原因,很可能是因为当两权分离度较低时控股股东维护自身价值的动力超过了节约成本的动力,而当两权分离度较高时控股股东防止“搭便车”的动力超过了“慷他人之慨”等方面的动力。所以,上述结果与假说H2并不矛盾。此外,U型关系的翻转还说明在一定程度上两权分离制度本身也是一种有助于治理“大股东慷中小股东之慨”的自洽工具,即控股股东持股比例的调适可以有效抑制其侵占行为。

图3 股东持股比例的调节效应

(二)稳健性检验

1.考虑样本选择偏误

本文使用的企业慈善捐赠数据可能存在样本选择偏误,使用Heckman两阶段模型进行处理该问题。在第一阶段中,将民营企业是否进行了慈善捐赠即捐赠意愿(DumDona)设定为被解释变量,借鉴制度等值体思想将同城市同行业中其他民营企业慈善捐赠意愿的均值OtherDum作为外生变量(Marquis & Tilcsik,2016),再加入式(1)中的全部控制变量后进行Probit回归以计算逆米尔斯比率(IMR),然后将IMR代入第二阶段进行回归,结果列示于表4。列(1)显示,在第一阶段的回归结果中,OtherDum和DumDona在1%水平上显著正相关;列(2)~列(5)显示,在第二阶段的回归结果中,虽然IMR均在1%水平上显著为负即回归确实存在样本选择偏误问题,但经过偏误校正后变量Sep的系数依然显著为负、Sep2的系数依然显著为正,交互项Sep×Owner的系数依然显著为正、Sep2×Owner的系数依然显著为负,说明在考虑样本选择偏误的情况下假说H1和假说H2仍获得支持。

表4 样本选择偏误检验结果

2.其他稳健性检验

为验证前述结论的可靠性,本文还从以下三个方面进行了稳健性检验:(1)更换被解释变量,使用绝对捐赠水平即捐赠金额加1后的自然对数(lnDona)测度企业慈善捐赠。在回归时,为弱化数量级的影响参照吴国鼎(2019)的研究对Sep进行了百分化处理。(2)更换解释变量,使用按照股权关系链计算的终极控股股东控制权与所有权的差值测度Sep。(3)根据Antón & Lin(2020)的研究,将解释变量和控制变量均滞后1期以减少反向因果类内生性。

回归结果列示于表5。①在更换解释变量、将解释变量和控制变量滞后一期检验基础回归结果的稳健性时,也以Dona_ta为因变量进行了回归,结果显示假说H1和假说H2均获得支持。受限于篇幅未列示,备索。其中,列(1)和列(2)为更换被解释变量的回归结果,列(1)显示Sep在10%边缘水平显著为负、Sep2在5%水平显著为正,列(2)显示交互项Sep×Owner在1%水平显著为正、Sep2×Owner在1%水平显著为负。列(3)和列(4)为更换解释变量的回归结果,列(3)显示Sep在10%边缘水平显著为负、Sep2在5%水平显著为正,列(4)显示交互项Sep×Owner在1%水平显著为正、Sep2×Owner在1%水平显著为负。列(5)和列(6)为将解释变量和控制变量均滞后一期的回归结果,列(5)显示Sep在5%水平显著为负、Sep2在1%水平显著为正,列(6)显示交互项Sep×Owner在1%水平显著为正、Sep2×Owner在1%水平显著为负。上述结果表明,从三个方面进行的检验均支持假说H1和假说H2,即基础回归结果具有稳健性。

表5 其他稳健性检验结果

3.内生性讨论

在前文中,虽然通过将解释变量和控制变量滞后一期的方法,初步对回归可能存在的内生性问题进行了处理,但在企业慈善捐赠和两权分离度之间仍然可能存在反向因果类内生性问题,即当企业慈善捐赠投入金额较大时,终极控股股东有可能会通过调整两权分离的程度以便减少自己分担的成本。在式(1)和式(2)含有平方项Sep2工具变量约束条件较为严格的情况下,本文参照唐跃军等(2012)的研究判断企业慈善捐赠和两权分离度反向因果类内生性问题的严重程度,方法为以2008年为起点,按照企业是否进行了慈善捐赠将样本分为两组,然后检验两组样本在之后的年份中两权分离度的变动是否存在系统差异,当存在差异时意味着控股股东会根据慈善捐赠调整两权分离的程度,即反向因果类内生性问题较为严重。同时,考虑到当预期到企业会大幅提高慈善捐赠金额时,控股股东也可能会预先调整两权分离的程度,所以本文也以2018年为起点,检验了两组样本在之前的年份中两权分离度的变动是否存在显著差异。结果显示,①受限于篇幅未列示,备索。无论是以2008年为起点还是以2018年为起点,实施与未实施慈善捐赠的两组样本在两权分离度的变动方面均仅在极个别年份存在显著差异,这意味着控股股东不会根据慈善捐赠系统性预先或事后调整两权分离度,即内生性问题不会对前述实证结果产生实质性影响。

五、进一步分析:慈善捐赠与企业价值增值

前文认为终极控股股东持股比例是影响两权分离度与民营企业慈善捐赠关系的权变因素,认为当控股股东持股比例较大时,民营企业有动力为维护企业价值而增加慈善捐赠,并且这种动力也是促成两权分离度与民营企业慈善捐赠U型关系发生翻转的重要原因。但是,当控股股东持股比例较大时,民营企业真的会为维护企业价值而增加慈善捐赠吗?此种状态下投入的慈善捐赠真的会增加民营企业价值吗?为给前述理论与机制分析提供经验支持,本部分补充了相关检验。

本文借鉴姜付秀等(2019)的研究使用式(3)检验在终极控股股东持股比例较大时,民营企业是否会为了维护企业价值而增加慈善捐赠;使用式(4)检验在控股股东持股比例较大时,民营企业慈善捐赠是否有助于增加企业价值。

在上式中,Ad为广告投入,算法为广告支出占营业收入的比值;TQ为托宾Q值,算法为股权市值与债务市值之和与期末总资产之比;其余变量的含义同式(1)和式(2)。

引入广告费用这一变量的原因在于,广告营销是维护企业价值、促进企业价值增值的重要途径,并且研究发现企业慈善捐赠与广告费用的关系密切(姜付秀等,2019)。如果一个企业有借助慈善捐赠维护企业价值、实现企业价值增值的经济动机,那么该企业也应该会投入较多的广告费用。从实证的角度看,在式(3)中如果Ad的系数显著为正,交互项Ad×Owner的系数也显著为正,就说明在控股股东持股比例较大的样本中,广告投入对企业慈善捐赠的促进作用更大,也意味着当控股股东持股比例较大时企业的慈善捐赠蕴含有明显的促进企业价值增值的经济目的。同样,在式(4)中如果Dona的系数显著为正,交互项Dona×Owner的系数也显著为正,就说明在控股股东持股比例较大的情况下企业慈善捐赠投入会为民营企业带来更多的价值。

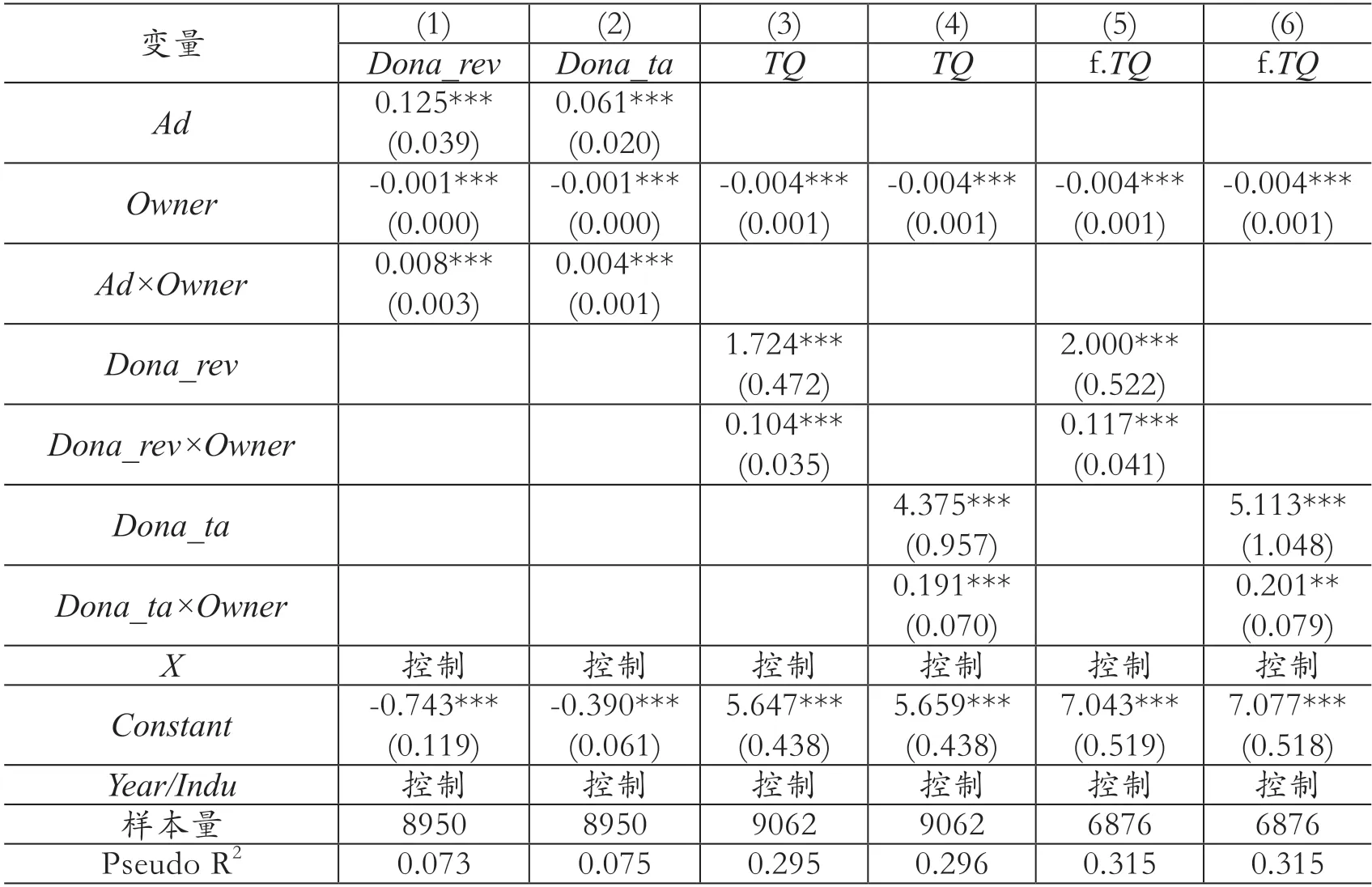

回归结果列示于表6。其中列(1)和列(2)显示,无论是以Dona_rev为因变量还是以Dona_ta为因变量,Ad和Ad×Owner的系数均在1%水平上显著为正。列(3)和列(4)显示,分别以Dona_rev、Dona_ta表征的Dona及其对应的Dona×Owner的系数均在1%水平上显著为正。考虑到Dona和Owner对TQ的影响可能存在滞后性与长远性,因此对解释变量和控制变量均做滞后一期处理,结果显示回归结果未发生不利变化(列(5)和列(6))。可见,维护企业价值是民营企业慈善捐赠目标的有机组成部分,并且这种捐赠有助于其价值增值。

表6 慈善捐赠与企业价值增值检验结果

六、结论与启示

企业慈善捐赠是推动我国社会慈善事业发展的重要力量,但是这种捐赠常常被质疑为“慷他人之慨”。为回应相关质疑,本文以民营企业为研究对象,从两权分离股权安排制度视角研究了在实践中占主流但是较少受到学术界关注的“大股东慷中小股东之慨”问题,主要结论包括:

第一,两权分离度与民营企业慈善捐赠之间存在U型关系,并且U型曲线的左侧较为平缓。相关机制在于,企业慈善捐赠是把兼具侵占与维护企业价值的双刃剑,终极控股股东究竟会利用这把双刃剑侵占中小股东利益还是会将其用于维护企业价值取决于利益博弈。其中,当两权分离度较高时侵占对控股股东更加有利,当两权分离较低时控股股东则既有动力消减也有动力增加慈善捐赠。U型关系意味着两权分离这种股权制度安排不会必然引致民营企业增加慈善捐赠,也意味着民营企业慈善赠虽然包含有控股股东“慷中小股东之慨”的成份,但二者并不是等价的。

第二,终极控股股东持股比例是影响两权分离度与民营企业慈善捐赠U型关系的权变因素,具体表现为当控股股东持股比例较小时U型曲线变得更加陡峭,而当控股股东持股比例较大时U型曲线发生了翻转,其机制在于当两权分离度较低时控股股东更加重视企业价值维护,当两权分离度较高时控股股东更为关注防范“搭便车”行为。

第三,在控股股东持股比例较大的情况下,民营企业慈善捐赠包含有明显的促进企业价值增值的经济目的,慈善捐赠投入也会为民营企业带来更多的价值增值效应。

上述结论的主要启示在于:

第一,理论与实证研究均显示,民营企业慈善捐赠与“慷他人之慨”并不是等价的,维护企业价值也是其捐赠的目的,因此需要引导社会公众特别是中小股东等利益相关者多角度认识与评价这种慈善捐赠行为。在“上证e互动”和深交所“互动易”网络平台中,以“慈善”为关键词的搜索结果多与小股东质疑大股东的利益侵占相关,但实际上,相关捐赠的属性是什么以及企业为什么会在质疑中坚持捐赠还需要具体情况具体分析。

第二,研究显示,在同股不同权这种股权制度安排下,较高的两权分离度会引发“慷他人之慨”的问题,特别是当两权分离度较高而控股股东持股比例较小时侵占行为尤为严重,对于这种现象企业应加强内部治理,如警惕两权分离度过大对大小股东利益协同的破坏、完善企业慈善捐赠制度并增加其透明度等。

第三,当控股股东持股比例较大时两权分离度与企业慈善捐赠关系的翻转,意味着分离度高低并不是评价两权分离这种股权制度安排是不是一种良性制度的唯一标准,也意味着两权分离制度本身在某种程度上也是一种有助于治理大股东侵占的自洽工具。对监管部门而言,引入限制条件提高两权分离区间与终极控股股东持股比例之间的协调度,则是防止控股股东过度掏空的有益举措。

需要补充的是,在检验假设1中U型曲线左侧较为平缓这一推理时,本文使用的是将回归结果可视化的方法。在没有更好方法进行直接检验的情况下,该方法虽然可行但不严谨,希望后续研究可以弥补这一问题。