基于“互联网+医疗健康”的我国远程医疗发展驱动及现状分析

2023-04-10姜艺佼王锐张喆唐世超

姜艺佼 王锐 张喆 唐世超

摘 要:创新形态从工业时代1.0到信息时代2.0嬗变催生“互联网+”多种行业的融合发展,《“健康中国2030”规划纲要》中指出要创新医疗卫生服务供给模式,建设健康信息化服务体系, 推进健康医疗大数据应用。通过时间脉络与政策颁布归纳我国远程医疗的发展因素,分析沉疴难点。远程医疗可以从互联网技术、配套政策法规、公众认知度等方面提高发展切入点,以期为国内远程医疗建设与应用提供建议。

关键词:远程医疗;大健康;互联网医疗

中图分类号:F763文献标识码:A文章编号:1005-6432(2023)09-0015-03

DOI:10.13939/j.cnki.zgsc.2023.09.015

国家统计局数据显示,2020年,我国人均国内生产总值为72000元,全國居民人均可支配收入32189元,同比上年增长4.7%,相较于2010年,十年内我国居民人均可支配收入增加一倍[1]。经济水平增长促进健康产业多方面需求的激增与释放,互联网医疗发展既是满足人们日益增长的健康需要,更是大健康服务产业集群的根基与发展着力点。远程医疗作为我国互联网医疗的重要发展区域,正在逐步改变医疗与大健康服务模式,其发展与建设事关我国优质医疗资源的联通与普惠。

1 我国远程医疗的发展驱动因素

1.1 发展模式推动服务对象扩增

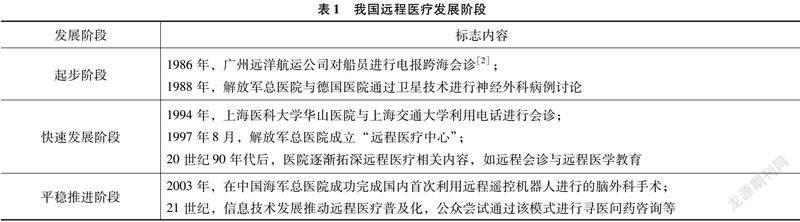

远程医疗最初来源于国外,我国远程医疗技术起步相对较晚。以时间划分,国内的远程医疗可以大致划分为三个阶段(见表1),在最初发展模式,受众对象主要是医疗机构之间。其后,伴随时间推移、信息技术更迭与公众健康需求提高,其服务对象逐渐从机构与机构之间医疗合作发展到面向医疗机构以及面向患者的模式。远程医疗是降低医疗开支,提高医疗诊断水平的新型医疗服务,区别于传统医疗服务方式,民生健康需求递增推动我国远程医疗服务对象扩增,从而不断提升国内远程医疗服务模式发展水平。

1.2 健康产业发展拓宽网上医疗范畴

远程医疗最初应用多面向部分科学研究病例或宇航员等特殊人群服务[3],而今远程医疗产业发展依托大健康环境下互联网医院的蓬勃崛起。我国地域宽广,一线城市、中小城市与农村及偏远地区间的医疗服务资源差距较大。信息技术迅猛发展下,远程医疗服务可以面向农村、偏远地区等基础设施落后区域提供优质医疗资源和技术支持。《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》中提出要完善“互联网+医疗健康”支撑体系,从远程医疗服务产业链来看,可以分为提供如高清成像、摄像头等相关硬件设备,远程会诊系统、HIS等软件服务平台,以及数字化通信技术、5G等信息技术三方面。目前国内远程医疗领域可分为:远程医疗会诊、远程医学教育、远程门诊、远程医疗手术、远程诊断、远程监护六类。改革开放以来,我国健康领域相关改革发展成就显著,人民健康水平提高与技术进步拓宽了远程医疗的服务范畴,如患者远程门诊咨询、实施远程监护等。远程医疗服务发展需要互联网信息技术的有力支持,同时,信息化发展与服务需求增加倒逼远程医疗服务项目向横向和纵向的深度发展。

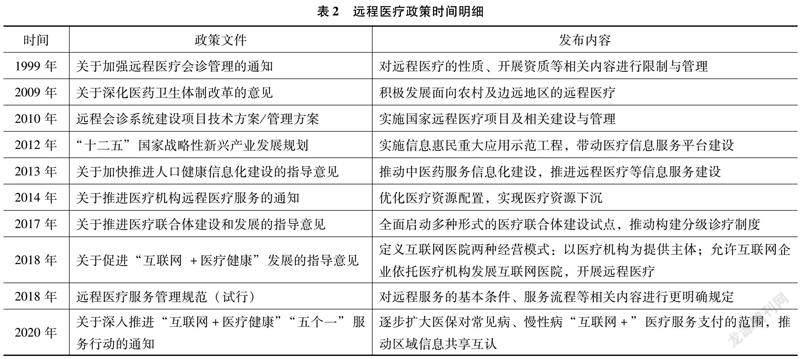

1.3 利好政策伴社会关注持续提高

国内远程医疗发展至今约有40年,1999年,卫生部办公厅颁发《关于加强远程医疗会诊管理的通知》(卫办发〔1999〕第2号),这是我国首次在正式文件中提及“远程医疗”一词[4],伴随时间递增,我国远程医疗服务机构出台的正式文件在数量上呈递增趋势,内容上呈现愈加明确具体的发展意见和措施,重视打造面向更多群体的远程医疗服务信息平台。医疗政策的出台积极推动远程医疗的整体发展,促成互联网医院的实施落地。近五年来,医疗服务数字化进程持续加快,互联网医疗服务模式优势显著。利好政策倾斜与社会关注度的提高对新一代互联网医疗平台的构建有明显推动作用(见表2)。

2 我国远程医疗发展沉疴分析

2.1 信息技术发展维护耗时

远程医疗发展需要信息技术作为强大支撑,一个互联网医院或远程诊疗平台的运营与实现需要前期搭建、中期运行技术保障及后续多设备维护与业务协调[5],投入成本与耗时较大。如医院专家与基层医疗机构实时病例讨论指导、远程手术、远程诊断等服务[6]过程对传输影像等内容清晰度和通信信号有较高要求。而部分偏远地区通信资源匮乏,医疗网络通信资源的利用率存在差距,技术水平成熟度受限直接影响远程医疗服务的广泛开展实用。资源共享困难是另一问题,诸如远程门诊、复诊,需要对患者电子病历进行查看或跨院共享。而由于开发技术规范和医疗数据标准的非统一性,存在导致无法完整查看患者电子病历和共享的可能性,从而造成医疗资源间共享受阻,出现“信息孤岛”现象或重复诊疗活动。同时,共享信息时患者信息、登录网站或穿戴智能设备时后台记录都属于患者的个人隐私,由此,因病情或个人信息泄露所产生的信息安全问题也是维护的耗时耗力点。

2.2 收费标准与支付保障区域差异大

2.2.1 收费标准差异

关于远程服务收费标准模式大致分为两种:其一,医疗机构直接开展远程服务。以江苏、四川省份远程会诊的收费价格为例,江苏单学科远程会诊,二类与三类医院定价均为200元/次,四川远程会诊又依据医疗机构分类、医生职称、学科等不同分类定价不同,三甲医院多学科会诊为604元/次。我国目前省市区域远程医疗服务发展程度不同,同类远程医疗服务的收费标准与项目包含内容存在差异;其二,如微医的乌镇互联网医院、友德的广东省网络医院等这类以平台和医疗机构间合作的远程医疗服务,不同平台视问诊大夫的资质与问诊方式的不同进行服务收费,收费价格从几十元到几百元不等。造成收费标准差异的原因:一方面与地区间医疗资源分布差距有关,另一方面远程医疗的整体收费价格普遍高于实体医疗的服务价格。远程医疗服务的初衷是优化医疗资源配置,推进区域医疗资源整合共享,促进优质医疗资源下沉[7],更好地服务偏远的医疗资源匮乏地区。然而,部分远程医疗因其拥有资质较深的专家资源与服务水平,收费价格不菲,来自农村、偏远地区的患者并不能承受昂贵的医疗费用,由此,造成远程医疗资源下沉难以推进实施的良性循环。

2.2.2 支付保障问题

起初,我国远程医疗服务尚未纳入医保体系。就诊患者产生的所有远程医疗费用均需自行缴纳,资金压力阻滞患者选择远程医疗服务。近年来,伴随部分省市区域逐渐将远程医疗服务纳入医疗保障范围,新的难点又接踵出现:首先,仍旧有未将远程医疗服务纳入医疗保障的省市区域;其次,关于纳入医保的服务项目各地区取舍不同;最后,纳入医保的远程服务项目报销比例无法界定,不同地区报销比例差异性大。目前我国远程医疗尚未形成统一的医保政策规制[8],阻碍远程医疗医保体系落实因素有三点:一是推进机制不明确,尚无明确的规定准则供参照;二是技术层面上不同区域的对接难度较大;三是远程医疗纳入医保体系的过程涉及多方机构的成本与利益分配,财务压力较大。

2.3 医患双方参与度不够

患者主要体现在对其认知程度。目前我国医疗服务主体为实体医疗,涉及远程医疗相关服务处于探索阶段,患者产生医疗需求时会习惯性选择将实体医疗摆在首位,相当数量就诊患者仍对远程医疗的就诊模式、医疗诊断方式持有怀疑,导致该现象产生的原因有两点:一方面远程医疗服务自身问题,当前环境下可进行的诊疗项目有限,服务内容多为复诊与影像诊断,因其不能覆盖多数医疗项目与种类,患者需求无法得到满足;另一方面,老年患者对新兴医疗技术了解程度不深、智能设备操作熟练度不够,存在“数字鸿沟”,对远程医疗服务使用顾虑较多,更倾向“面对面”实体医疗。而医生参与度不够,体现在以下两方面:其一,大型医疗机构医疗资源较多,每天实体就诊的患者基数大,医生无法把过多的时间精力放在远程医疗服务上;其二,部分农村及偏远地区的基层医疗工作人员对远程医疗服务认知不足,对远程服务方式、设备缺乏经验和系统学习。

3 发展对策及建议

3.1 加快远程医疗服务同先进技术的结合

新一轮医疗卫生体制改革以来,大健康产业通过数字化技术赋予医疗行业新动能与生机。加快远程医疗同硬件、软件及网络通信的结合,运用互联网技术加快医疗资源间的业务协同与信息互通。提高远程医疗硬件设备的基层化使用与生产研发的国产化进程,加深面向患者的移动监测、智能穿戴等设备研发,以及面向医疗机构医疗影像、远程会诊机等设备发展。软件系统开发应从用户需求度、拓宽软件的使用功能、降低开发成本以及提高软件测试的全面性方向发展。5G时代的网络通信为远程医疗高清影像、实时同步、海量数据传输等需求提供可能性。依靠通信、传感器等信息技术开发智能医疗、移动设备可以实现人体数据的实时采集与监控[9],带来远程监护服务发展新生机。

3.2 完善政策法规,加强普及力度

我国远程医疗相关法律法规存在较大发展空间,各地区远程医疗服务执行情况差距大,欲真正实现大规模应用和共享,必须出台统一的管理及运营规范[10],进一步明确远程医疗过程中可能出现的医疗纠纷、诊断质疑法规制度。加强远程医疗服务面向患者和医护人员双方的接受度。在政策扶持下,以患者为中心,推广远程医疗服务使用与分级应用,并针对患者参与远程医疗诊疗体验中出现的问题进行及时反馈和改进,突出远程医疗的特色优势,提高患者对该领域的信任程度。面向医疗人员群体,加大对其远程医疗的宣传力度,从思想上渗透远程医疗的运用价值,从行为上健全医疗人员从事远程医疗服务的机制。对医疗人员使用远程医疗技术为患者或机构产生明显且优质效果的可以进行奖励。加强基层医疗人员的远程医疗培训,鼓励开设远程教学课程、远程系统指导等相关内容,为医疗人员提供智能化的学习方式和实践机会[11],推进远程医疗的合理化发展。

3.3 提高医疗保障与群众认知度

我国医保体系距今已运行20多年,但不同地区尚未形成统一标准,全面大健康推动群众对健康的关注意识,数字化信息技术推动互联网医疗的爆发式需求递增。加强顶层设计,多方联动健全医疗保障系统在远程医疗中的运用,远程医疗服务中心是为患者提供便利,减轻群众就医负担、增进民生福祉,缓解医疗资源不均衡的问题。积极推进互联网医疗朝向纵深发展,快速推动远程医疗技术的服务水平与特色优势,并对互联网平台远程医疗服务的使用提供正确的宣传与就诊引导,从传统就医走向“线上+线下”相融合的医疗产业发展新模式,提高不同年龄段就诊人群的使用率与认知度,促进医疗大健康生态系统的良好发展。

参考文献:

[1]国家统计局.2020 统计年鉴[EB/OL].(2020-09-20).https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01.

[2]杨富华.数字化医院信息系统教程[M].北京:科学出版社, 2014.

[3]鲍玉荣,姜琳琳.我国远程医疗发展的回顾与展望[J].中国数字医学,2019,14(5):99-102.

[4]刘洪雷,张世红,门一帆,等.关于远程医疗国内外政策分析与启示[J].中国医院,2018,22(6):39-42.

[5]束雅春,宁丽琴,陈列红,等.公立中医院建设互联网医院實践与思考[J].中国医院,2021,25(4):28-30.

[6]刘金鑫,靳泽宇,李雯雯,等.5G远程医疗的探索与实践[J].电信工程技术与标准化,2019,32(6):83-86.

[7]翟运开.协同视角下的远程医疗系统建设项目组织架构设计研究——以河南省远程医疗系统建设为例 [J].中国软科学,2016(9):125-134.

[8]王雅洁,徐伟,杜雯雯,等.我国远程医疗核心问题研究[J].卫生经济研究,2020,2(37):66-68.

[9]孙小磊,张晖,汪缨,等.互联网+医疗的应用及展望[J].医疗卫生装备,2017,38(10):132-134.

[10]王月娟,杨丽娜,吕晓娟,等.远程医疗实践中医疗资源下沉难点分析[J].医学信息学杂志,2019,40(11):52-55.

[11]雷诗琪,黎雅思,王前强.我国“互联网+”医联体的发展现状及存在问题[J].卫生软科学,2018,32(12):15-17.

[基金项目]2019年辽宁中医药大学人文社会科学研究项目(项目编号:2019-lnzy004);2021年辽宁中医药大学人文社会科学研究项目(项目编号:2021LNZYZZ001)。

[作者简介]姜艺佼(1992—),女,硕士,实验师,研究方向:医药管理与医学信息技术。