经历“三重境”,抵达“结构化”

2023-03-28施娅林

施娅林

摘要:《长方形和正方形的面积复习》一课,是长方形和正方形的面积学习的“收官之作”,承载着建构清晰、完整的知识结构的重要功能;又是其他图形面积与体积学习的重要基础。基于此,立足结构化进行教学设计,引导学生比较易混淆知识,明晰认知结構;整合碎片化知识,完善认知结构;立足转化思想,生长认知结构,从而达到清晰、完整而开放的境界。

关键词:小学数学;结构化;复习课;认知结构

*本文系江苏省南京市教育科学规划2021年度第十二期个人课题“结构化视角下第一学段数学复习课教学策略的研究”(编号:Ed4506)的阶段性研究成果。

苏教版小学数学教材三年级下册“长方形和正方形的面积”复习课,是小学阶段长方形和正方形知识学习的“收官之作”,又是其他平面图形的面积与立体图形的体积和表面积学习的重要基础,尤为重要。教材在三年级上册编排了周长的含义和长方形、正方形的周长计算等内容;在三年级下册编排了面积的含义和长方形、正方形的面积计算等内容。由于周长和面积的测量对象都是图形(长方形和正方形),两者极易混淆。另外,面积指向“二维的面”,这对学生来说比较抽象,难以理解。而学生对这部分知识的内化程度会直接影响后续其他平面图形面积计算以及“三维的体”知识的学习。于是,笔者尝试带领学生经历清晰、完整、开放的“三重境”,抵达知识、思维、认知的“结构化”。

一、教学过程

(一)清晰:比较易混淆知识,明晰认知结构

师回想一下,这学期我们学习了长方形、正方形的什么知识?

生面积。

师对。说到面积,马上想到和它最容易混淆的是什么?

生周长。

师既然容易混淆,在复习的时候应该怎样做呢?

生找两者之间有什么联系和区别。

生可以把面积和以前学的周长进行比较。

师“比较”这个词用得特别好!我们在复习的时候,可以把易混淆的知识进行比较。这是常用的一种复习方法,也叫对比。接下来,你们打算从哪几个方面比较呢?

生(用手指比画课桌面的边线)周长是这个桌面一周边线的长度,(用手掌摸课桌的面)面积是指课桌面的大小。

师很好!从周长与面积的含义这个方面来比较。

生计算长方形的周长是求四条边的长度之和,而计算长方形的面积是用“长×宽”,计算方法不同。

生面积和周长的单位不同,周长的单位是厘米、分米或米,而面积的单位是平方厘米、平方分米或平方米。

……

师刚才你们说的都是面积和周长的不同之处。那既然它们很容易混淆,说明它们之间一定有着相似之处。想一想,有哪些相似之处?

生都跟长方形和正方形有关。

生我感觉学习的过程相似,都是先认识什么是周长、面积,再计算。

师确实,它们的学习过程很相似,它们是关于图形的两个量,不过周长是边线的长度,而面积是面的大小。现在你能分清楚周长和面积了吗?

生(齐声)能!

师请判断:“边长是4厘米的正方形,周长和面积一样”这句话是否正确?

生正确,都是4×4=16。

生不对。周长是16厘米,而面积是16平方厘米,单位不一样,不能比较。

生不能比较,因为它们说的东西不一样。

师是的。但是在刚才计算周长和面积时,列式都是4×4=16。那你知道算式4×4=16在计算周长和面积时,有什么不同之处吗?算式中的4又分别表示什么?

生计算周长的算式中的4×4表示的是4个4厘米的边长,计算面积的算式中的4×4表示的是边长×边长,含义是不一样的。

师是的,周长和面积是描述一个图形的不同的量。面积是对面的大小的度量,而周长是对线的长度的度量。因此,虽然都是4×4=16,但是表示的意义不同。

[说明:为帮助学生明晰周长和面积这两个易混淆的概念,采用了比较辨析的策略。首先,学生用手比画、摸,在概念上区分周长和面积;接着,学生比较周长与面积的相同与不同之处,知道周长和面积的度量对象都是图形,但是度量的单位不同,计算方法也不同。在此基础上,教师请学生辨析边长是4厘米的正方形周长和面积是否相等。显然,学生很容易被相同的数值所迷惑,进而再次引发对周长和面积的比较。这也为学生深入理解面积的本质创造了机会。经历这三次比较,学生对周长和面积的认识从粗糙走向精细,认知结构逐渐清晰。]

(二)完整:整合碎片化知识,完善认知结构

师请用12个边长是1厘米的小正方形拼长方形,并说说这些长方形的面积各是多少?

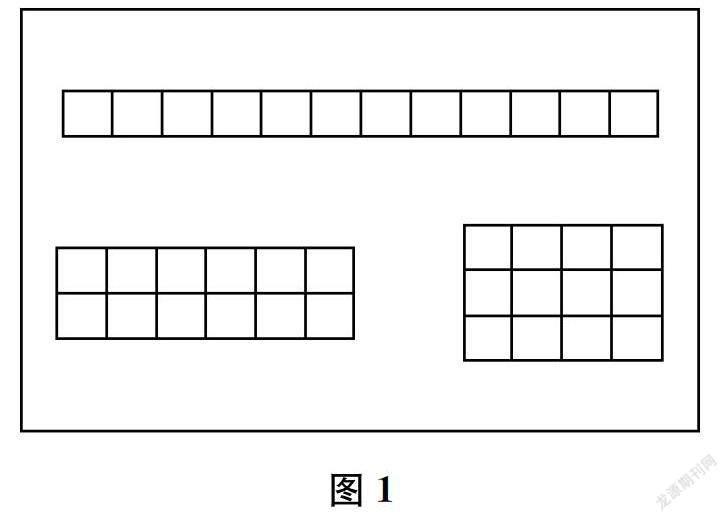

(学生操作。教师巡视,发现大多数学生都拼出了如图1所示的三种长方形。)

生面积都是12平方厘米。

师为什么都是 12 平方厘米?

生因为每个小正方形的面积都是1平方厘米,这些长方形都是用12个这样的小正方形拼出来的,所以面积当然都是12平方厘米。

师除了可以用数小正方形个数的方法来计算面积,还有别的方法吗?

生用长方形的面积计算公式,即“长×宽”。

师(指图1)结合图形想一想:我们是怎样得到长方形的面积计算公式的?又是怎样推导出长方形的面积计算公式的?

生就是数边长为1厘米的小正方形的个数,直接数有几行几列就可以了,几行就是长方形的长,几列就是长方形的宽。

师没错,这就是长方形面积计算公式的推导过程。那这种学习的方式,你感觉它熟悉吗?

生以前数过方格数,就是用行数乘列数的。

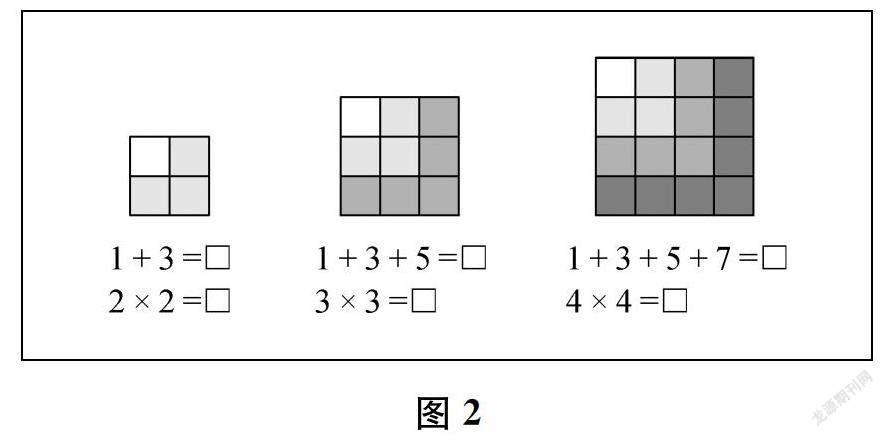

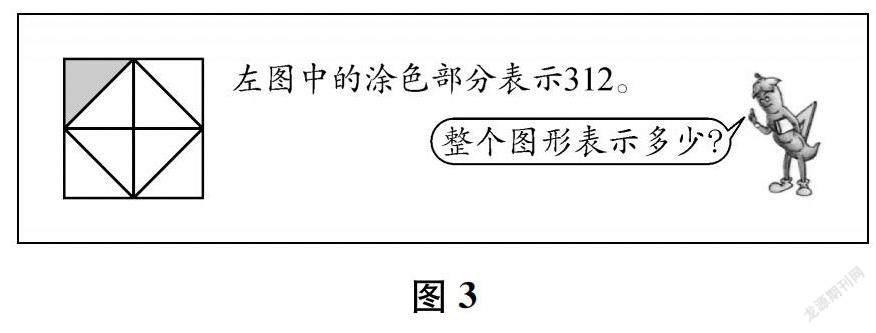

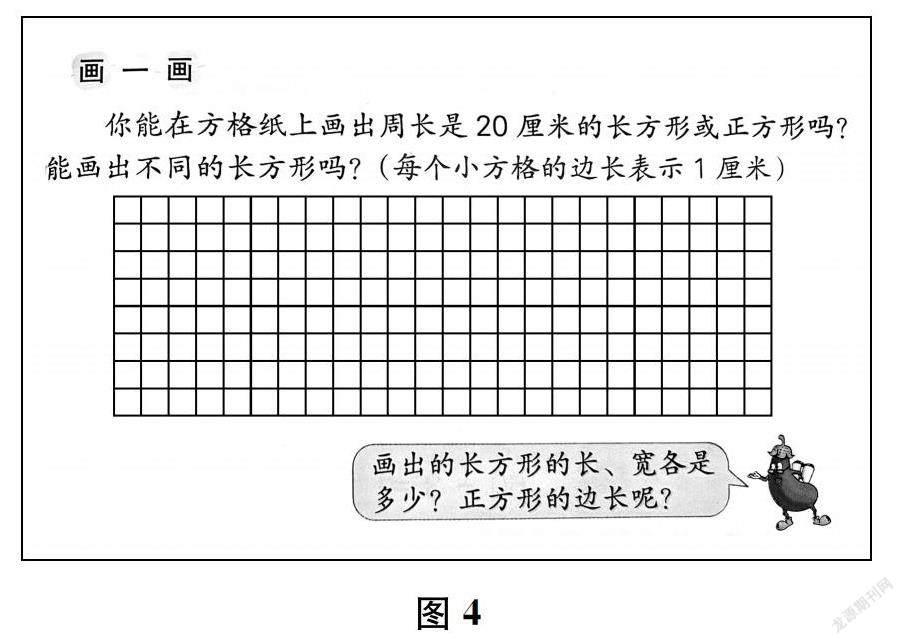

师跟着教材回忆:(出示图2)二年级上册,我们学习过数方格数;(出示图3)三年级上册,先学习了用数来表示图形的大小;(出示图4)接着,在方格中研究了周长一定时,图形的形状不同,导致图形的面积不同;(出示图5)此外,还学习了用“行数×列数”计算地砖的块数。

生原来那就是面积!原来面积的求法和数方格数是相通的!

生但是,用“长×宽”求长方形的面积更方便!

师是啊!回忆数学书,我们才发现原来之前就已经接触过面积了。不过,通过这学期的学习,我们可以更简便地计算长方形和正方形的面積了。

……

[说明:在三年级下册正式学习面积前,学生具有一定的生活经验和逐渐发展的空间认知能力,能够直观地感受物体的表面所占的区域是具有一定大小的。教材也从二年级开始就逐渐渗透面的“大小”这一概念。而为了描述面的大小,需要用一个有着“大小”意义的“数”来表达,这个数就是小方块数,这与三年级下册教材中用数方格法推导出长方形、正方形面积计算公式的方法相一致。当学生从现在的角度去看原来的知识时,会产生“原来那就是面积”“原来面积的求法就是数方格数”的感悟。如果说在之前的学习中,学生对面大小的理解还停留在经验层面,那么经过本环节的学习,学生对面的大小的认知更加理性和抽象,也更加结构化。]

(三)开放:立足转化思想,生长认知结构

师刚才我们解决了一些有关长方形、正方形的实际问题。到目前为止,我们认识了很多平面图形,想一想:教材为什么最先编排长方形和正方形的面积?

生长方形和正方形的面积比较好算。

生长方形和正方形是比较规则的图形。

师“规则”这个词用得特别好!生活中可不只有像长方形和正方形这样的规则图形,要求其他图形的面积可以怎么办呢?

生得想办法转化成长方形或者正方形。

师转化是一个很好的方法。那其他平面图形的面积与长方形、正方形的面积会有怎样的关系?请你选择一个平面图形,比如,平行四边形、三角形、梯形等,尝试求它的面积。

(学生活动。教师巡视,发现大部分学生都能通过移动或者割补的方法将图形转化成长方形或正方形。)

师刚才我们是从平面图形的角度思考的,现在把思路再打开一些,你觉得长方形、正方形的面积和立体图形,如长方体、正方体、圆柱等有关吗?如果有关系,有什么关系?

生正方体的面都是正方形,把这6个正方形的面积加起来就是正方体的“面积”。

生长方形的纸能卷成圆柱,所以应该和圆柱也有关系。

师很有道理!这就是以后我们将要学习的立体图形的表面积和体积。虽然今天我们不能解决这些问题,但是我们已经掌握了研究这些问题的方法,这些方法可以帮助我们继续研究其他问题。

[说明:长方形和正方形的面积是学习平行四边形、三角形、梯形、圆等平面图形面积的基础,也是后续学习长方体、正方体、圆柱与圆锥的体积和表面积的基础,基本思想都是转化。因此,在复习课的最后,让学生思考“要求其他图形的面积可以怎么办”和“长方形、正方形的面积和立体图形有关吗?如果有关系,有什么关系”等拓展性问题,就是要让学生感悟“变未知为已知,用旧知获新知”的转化数学思想,发展学生的空间观念和推理意识。由此,学生感受到知识与方法的开放性,主动联结未知与已知,形成科学的思维习惯,实现认知结构的主动生长。]

二、教学思考

《义务教育数学课程标准(2022年版)》提出:“对内容进行结构化整合,探索发展学生核心素养的路径。”[1]数学学科的概念、原理和规律间的本质联系构成了数学的知识结构。学生头脑里的知识结构就是认知结构。将知识按照逻辑关系进行联结、整合,使各部分之间的联系条理化、清晰化的过程就是结构化。纵观苏教版小学数学教材的编排,在内容的呈现方式、顺序上都十分注重结构化。但是,由于课时和学生接受能力等限制,教材编写时会将一些知识进行分割和细化。因此,复习课自然而然地承载着建构清晰、完整的知识结构,促进学生认知结构化的重要功能。

“长方形和正方形的面积”复习课,是在学生学完周长与面积的含义,以及长方形、正方形周长与面积的计算之后进行教学的,也是为学生学习其他平面图形的面积以及立体图形的体积和表面积做铺垫。因此,本节课的教学至关重要。

在教学中,教师首先引导学生运用比较策略,对周长和面积这两个易混淆的概念进行辨析。第一次比较是直观感受两个概念的区别。第二次比较是异中求同、同中求异,在求同、求异的过程中,学生既理清了周长和面积的知识关联,又明确了异在何处,对周长和面积的认知逐渐结构化。第三次比较是基于边长为4厘米的正方形周长和面积的计算过程和结果(不带单位)相同,引发学生对周长和面积本质的深刻辨析,从而使学生形成清晰的认知结构。

然后,教师带领学生“盘点过去”,对教材中有关面积的内容进行梳理,将碎片化的知识结构化。在梳理的过程中,引导学生整合知识,将旧的知识融入新的知识结构中。这样,学生才能从一个整体的视角“俯瞰”原来的知识,看见知识之间的联结,进而丰富知识理解的维度与深度,领悟其中蕴含的数学思想方法,完善认知结构。

最后,教师通过两个拓展性问题引导学生“面向未来”,主动生长认知结构。第一个问题,请学生思考长方形和正方形面积与其他图形面积之间的关系。这个问题旨在引导学生用已有的知识与思想方法去思考未知的问题。第二个问题,请学生借助想象,思考长方形和正方形的面积与立体图形的关系,启发学生的思维从二维(面)延伸到三维(体),发展空间观念。两个问题的提出都是为了让学生从已知中寻找新方向,发现新问题,诱发新思考,使得思维在不断的碰撞中产生更多的联想,形成生长的认知结构。最后的总结环节,让学生感受到“课虽止,但思未尽”,培养学生用整体的、联系的、发展的眼光看问题的能力,形成科学的思维习惯。

复习课,不是反复的练习,而是一种唤醒、一种整合、一种生长。本节课引导学生比较易混淆知识,明晰认知结构;整合碎片化知识,完善认知结构;立足转化思想,拓展认知结构,从而达到清晰、完整而又开放的认知境界。经历“三重境”,学生向下扎根,建构清晰而完整的知识结构;又向上生长,完善思维结构,最终获得知识结构、思维结构和认知结构三个层面的良好发展。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:3.