人力资本、城市社会包容度与流动人口职业发展

2023-03-16刘传江

刘传江 周 丹 李 雪

一 引 言

改革开放以来,随着中国经济的快速发展,大规模的人口(劳动力)流动成为中国新型城镇化发展的关键引擎型要素。党的二十大报告中提出,中国式现代化是人口规模巨大的现代化和实现全体人民共同富裕的现代化。尤其是我国经济进入“新常态”以来,越来越多的城市在面临经济结构转型、人口收缩和人口红利效应不断减弱的背景下,为克服劳动力短缺、促进生产要素合理配置及城市高质量稳步发展,将吸引有活力的外来流动人口作为增加城市劳动力供给和城市发展竞争力的战略性目标和重要抓手。2020年第七次全国人口普查数据显示,我国流动人口达到3.76亿,占总人口的比例高达26.6%,流动人口规模分别比2000年和2010年人口普查时增长了211%和70%,流动人口占比分别比2000年和2010年人口普查时提高了17个百分点和10.1个百分点。这表明,我国已经从过去“生于斯、死于斯”相对静止的“乡土中国”转型为人口流动日益频繁的“流动中国”。然而深受二元户籍制度等障碍的影响,流动人口异地就业和发展时至今日依然面临二元劳动力市场乃至相关的隐性歧视性障碍。流动人口就业是近三成中国人最大的民生,已有大量文献以失地农民工、女性、大学毕业生及老年劳动者为研究对象,就收入区域差异(马银坡等,2018)、随迁子女教育(许传新、陈国华,2004;肖利平、刘点仪,2021)、社会保障(于凌云、史青灵,2019)、社会融入(李雨潼,2022;程郁等,2022)等展开了集中研究。然而,鲜有文献从内在的人力资本、外部的城市社会包容度视角研究流动人口的职业发展。而职业发展作为流动人口跨越城市等级向上晋升的关键指标,能有效提升其社会地位,提高其家庭收入和生活满意度(冯长春等,2017)。因此,关注流动人口职业发展及其影响因素,对实现共同富裕、劳动者高质量充分就业和经济可持续包容性发展具有重要的现实意义和长远的战略意义。

劳动经济学的经典理论认为,劳动力市场中流动人口的职业差异源于其受教育程度、职业技能培训和工作经验等人力资本积累的差异。然而,在中国特色的城乡二元体制下,外在的制度性障碍、市场性歧视和认知性的低包容度是影响流动人口特别是乡城流动人口城市就业、融合与发展的首要因素,人力资本则是除制度和户籍歧视外,流动人口务工行业门槛低下、职业发展受限的重要原因(周晔馨,2013;苏晓芳、杜妍冬,2016)。因此,研究流动人口在流入地的城市社会包容度,不仅有利于改善流动人口的务工环境,提高其职业发展的稳定性,而且或许能因此更大程度地发挥流动人口人力资本的正向效应。有研究也表明,一些具备高人力资本的流动人口,虽然他们已经突破户籍制度的约束,但差异性较大的城乡文化容易导致他们的心理自卑感,进而影响他们的职业发展(俞国良、金光电,1992)。可以看到,即便流动人口具备较高水平的人力资本,但他们未必能完全融入流入地的生活圈子和具备较稳定的职业发展,这其中非常关键且目前学者们往往忽视的影响因素就是城市社会包容度。流动人口从熟悉的城市迁移到陌生的城市务工,面临来自生活社交和政策制度的双重障碍(刘辉武,2007),他们要经历一个城市再融合的过程。这时候城市社会包容度越高,就越能保护好流动人口权益,从而为其提供稳定的就业岗位、完善的公共服务和社会保障,帮助他们最大程度地发挥自身人力资本价值,提升其异地就业水平(李振刚,2017)。

本文使用2014——2018年共3期中国家庭追踪调查(CFPS)数据,以流动人口为研究对象,实证分析内在的人力资本对流动人口职业发展的影响,并通过分析外在的城市社会包容度对流动人口职业发展的影响,进一步探讨城市社会包容度是否可以促进人力资本对流动人口职业发展的影响。相比于已有文献,本文的创新点和边际贡献在于:(1)使用CFPS数据库共3期数据从内在因素和外在因素两个方面研究人力资本、城市社会包容度与流动人口职业发展的动态关系,可以避免因单方面因素分析导致的估计偏误;(2)现有文献大多从流动人口个体特征层面研究影响其职业发展的因素,而把城市的制度安排、政策歧视和低包容度等方面的深刻影响抽象归并至户籍制度这样的宏观外生变量,绝大多数忽略了城市社会环境的影响,本文试图把城市社会包容度这一外部因素内生化,将其嵌入研究模型之中并探讨其对人力资本与流动人口职业发展关系的影响,同时对社会质量理论进行了进一步的补充与拓展;(3)针对流动人口务工特点,本文从不同单位体制与不同流动范围角度对流动人口人力资本与其职业发展关系进行异质性讨论,更深入地探讨了影响流动人口职业发展的关键因素。

二 文献综述与研究假设

(一)人力资本对流动人口职业发展的影响

人力资本通过投资增加个人的知识、技能和才能来创造价值。由于流动人口自身的特点决定了其在劳动力市场中具有完全竞争的特点,在这种情况下,流动人口职业发展差异受到其正规受教育程度、工作经验及健康状况等人力资本的影响(Roos, et al., 1997;孔微巍等,2019),流动人口人力资本对其就业和职业发展具有根本性影响作用(姚先国、俞玲,2006)。类似地,有学者发现对职业产出至关重要的是个人对其人力资本的投资。一方面,虽然流动人口进入流入地后一般不会面临较大差异的语言和文化问题,但因缺少异地生活和非农工作的经历,他们不得不面临如何将原有人力资本转化为与流入地相匹配的可用资本的问题,这时人力资本较高的流动人口可以有效降低学习成本,提高工作效率,改善其就业状况和后续发展(何亦名,2014)。另一方面,人力资本投资不仅可以有效提高生产率,进而使劳动者能够从上级那里获得外部回报,如职位晋升、职业培训等(Davenport,1999:114),而且当劳动者人力资本存量与职位所需技能相匹配时,劳动者便会选择该职位,以达到最优资源配置,个体人力资本水平越高,岗位匹配度就越高,职位晋升率和职业前景也越优(Mortensen,2011)。同样地,周密等(2015)研究亦得出,人力资本越高,个体越易通过转化工作进而匹配到更有发展前景的工作。职业发展是个体的经济社会地位的重要衡量标志,由于流动人口人力资本水平普遍较低,外出务工容易受学历、知识储备和技能等因素的约束,难以融入城市社会,加之现行城镇化体系不健全,使得他们被迫沦为异地就业的困难群体,被排斥到相对低端的次级劳动力市场,其工作只是对流入地所从事的职业的一种补充,由此导致其职业稳定性差,出现频繁性流动,限制其职业发展(夏怡然,2010;陆铭等,2012)。基于上述分析,本文提出研究假设H1。

H1:人力资本对流动人口职业发展具有显著的正向影响。

(二)人力资本、城市社会包容度与流动人口职业发展

1.城市社会包容度对流动人口职业发展的影响

城市社会包容度作为社会质量理论中的核心概念,是个体获得平等的权利与价值的集中体现,反映了人们在异地融入过程中遇到的系统性和非系统性障碍程度(Walker, 2009;聂伟,2018)。它既包括社会成员社会参与、在群体中差距和歧视感知、社会保障满意程度等一系列个体主观感受,又包括城市外来人口落户政策、公共服务水平等客观维度(Walker, 2009;卢小君、韩愈,2018)。城市社会包容度作为影响流动人口城市融入的重要因素,对流动人口职业发展发挥着重要的推动作用(李叶妍、王锐,2017;聂伟,2018)。从个体主观层面上来看,相关研究认为,现代社会中传统社会关系在不断削弱,随之带来的是一个差异化的生产与再生产过程,群体间的异质性特征在不断强化。伴随着社会分化的加剧,个体间的社会差别凸显,此时,如果个体间的感知差距过大,会对其工作积极性和工作稳定性产生极大的负面效应,不利于提升其职业发展水平(任远、乔楠,2010)。类似地,Combes等(2013)研究发现,由于流动人口就业中的障碍往往要多于本地劳动者,特别是严格的户籍制度使得流动人口在面对工作机会和享有公共服务上更容易受到歧视,职业生涯容易受到阻碍,而城市较高的城市包容度则能大大减少这些障碍。从城市客观层面来看,一方面,包容型社会的基本特征是人们公平享有基本的社会福利,而对于流动人口群体来讲,政策制度和服务壁垒导致他们无法公平公正地享有市民权利,这直接阻碍了流动人口提升社会经济地位、获得较好职业的渠道(聂伟等,2021)。另一方面,较高的城市包容度意味着流动人口能够平等享有流入地的文化设施、卫生机构、城市低保公租房、子女教育等福利待遇,也就是说城市社会包容度代表着城市较低的进入门槛,可以吸引更多流动人口在此施展抱负,获得长足发展(Florida,2002)。基于上述分析,本文提出假设H2。

H2:城市社会包容度指数越高的城市,越有利于流动人口的职业发展。

2.城市社会包容度对人力资本影响流动人口职业发展的调节作用

一个城市若社会包容度不高,由此形成的制度壁垒与行业壁垒不仅使得流动人口无法公平享有市民权利,同时也会降低流动人口对流入地城市的归属感和认同感,增加了其职业不稳定性和职业长远发展的风险(邵敏、武鹏,2019)。流动人口作为流入地的“外来者”,特别是“先赋”人力资本形成于流动前,在异地就业过程中受到当地城市社会经济环境的影响,人力资本对其就业和职位晋升等发挥的作用有限(杨胜利、高向东,2021),而此时城市社会包容度越高,流动人口越能发挥其人力资本作用,降低其失业风险(Joanna, 2011)。而从“后致”人力资本即流动后人力资本积累的过程来看,城市社会包容度越高,流动个体在流入地的人力资本投资承受的教育选择风险和职业选择风险也会越大,包容性强的城市可以帮助个体实现其在职业发展过程中的投资效用最大化(赵宏斌,2007:87)。此外,如果流入地的社会包容低,流动人口容易受到户籍樊篱等制度因素和自我隔离因素的影响,逐渐沦为异地“边缘人”。有研究指出,劳动保障制度不健全及劳动收入较低等将使流动人口在工作过程中感到与他人存在差异,进而产生“被歧视感”或“被剥削感”,不利于他们形成积极学习态度和社会心态,且外来流动人口还需要面对自身知识技能与异地城市工作技能之间的转化“冲突”,这样往往会使得流动人口产生工作摩擦,抑制其人力资本在工作和职业发展中的作用(赫剑梅,2015)。基于上述分析,本文提出假设H3。

H3:城市社会包容度正向调节人力资本对流动人口职业发展的影响。

三 数据、变量与描述性分析

(一)数据来源与处理

本文采用2014年、2016年和2018年共3期的中国家庭追踪调查(CFPS)数据。该调查使用居住地地图法抽样框进行概率抽样来获得流动人口的样本,相比于其他数据库,CFPS数据库调查对象囊括家庭中经济上联系在一起的所有成员,可以从多个问卷来源界定外出/外来人员,据此界定出来的流动状态更全面,也更可靠。本文主要考察人力资本、社会包容度与流动人口职业发展的关系,结合已有文献及CFPS关于流动人口界定的特点,对原数据进行以下处理:(1)在研究样本上,将男性样本的年龄限制在16——60岁,女性样本的年龄限制在16——55岁;(2)剔除调查居住地和户口所在地在同一区县的样本;(3)剔除存在大量变量数据缺失和不适用的样本;(4)为防止异常值对研究结果的影响,对本文的连续变量进行了1%的缩尾处理。对数据进行相关处理后,最终保留9 671个样本。此外,本文还使用了国泰安区域经济数据库测量区域经济指标变量。

(二)变量选取

本文的被解释变量是流动人口职业发展。职业发展作为人力资本管理的一项重要活动过程,涵盖了个体职业转换和职业选择的全过程。本文借鉴Bedeian等 (1991)的量表、郭庆(2021)等的方法测量流动人口职业发展状况,结合CFPS问卷,主要包括两个方面:(1)用“是否参加过业务技能/管理能力/职业资格/思想政治培训”来衡量流动人口的培训状况,参加过赋值为1,未参加过赋值为0。通过参加各类培训,流动人口的就业能力得以提升(张国胜、吴晶,2019)。大量研究表明,员工参加培训不仅有利于提高其技能,还有利于提高他们的生产率(Ichniowski, et al., 1997)。与此同时,企业和员工的发展离不开专业技能、经验等资源,而这些资源的载体就是流动人口的就业能力(赵志彬等,2015),可以看到,流动人口通过培训获得的操作技能、经验等就业能力可以极大地促进流动人口的职业发展。(2)职业发展也反映了劳动者对未来职业发展的预测(钱芳等,2013)。本文用“对未来的信心程度”来衡量职业前景,赋值1至5,取值越大,代表信心程度越高。根据以往文献,劳动者对于自身职业的未来前景预测和认同可以直接反映到职业发展上来(钱芳等,2013;郭庆,2021;张原,2020)。流动人口对待工作成就感、职业发展的前景及未来的晋升预测在某种程度上直接影响其对未来信心的程度。同时,本文根据熵值法确定指标权重(熵值法作为一种客观赋权法,采用熵计算出每个评价指标的熵权,之后再进行加权从而得到较为客观的评价结果。该方法既可以避免主观赋权法的主观偏差,也可避免主成分分析法导致的信息缺失。一般来说,熵值越小,所赋予的权重越大),上述两个方面指标的权重参见表1,进而计算流动人口职业发展综合指数。

表1 主要变量指标选取及权重

本文的核心解释变量是人力资本。人力资本是个体通过投资形成的能力、知识技能和健康的积累(Becker,1994:35——46)。参考相关文献,本文将流动人口的人力资本分为“先赋”和“后致”因素(Nyberg & Wright,2015)。其中,“先赋”因素包括流动人口受教育程度和健康状况(Wang, et al.,2018)。具体来说,受教育程度用“受访者已经完成的最高学历(取值1——8,对应于文盲——博士)”衡量;健康状况用“受访者的健康状况(取值1——5,对应于很差——很好)”衡量。“后致”因素采用CFPS问卷中的“我主要工作的工作经验”来衡量(郭东杰,2009)。同时,本文采用熵值法构建人力资本总指数,各指标权重参见表1。

社会包容度是本文的调节变量,是指个体获得平等的权利与价值。关于社会包容度量化测度,现阶段国内外学者尚未取得完全共识。因此,根据社会包容度内涵,并借鉴已有研究成果(卢小君、韩愈,2018;聂伟,2018;徐延辉、李志滨,2019),同时考虑指标体系的全面性和我国具体实际情况,本文采用个体层面的主观性指标和城市层面的客观性指标来综合评价城市社会包容度。其中,个体层面指标来源于CFPS数据库,主要包括歧视感知、社交感知和群体差距感知;城市层面指标来源于中国城市落户门槛指数(张吉鹏、卢冲,2019)和国泰安数据库,主要包括城市落户门槛指数和城市公共服务。本文采用熵值法构建城市社会包容度综合指数,各指标及其权重参见表1。

影响流动人口职业发展的因素很多,参考樊颖和杨赞(2018)、邓睿(2020)等人的研究,本文的控制变量由流动人口个体特征、家庭特征及地区特征构成。其中,个体特征包括年龄、性别和婚姻状况;家庭特征包括家庭规模(同灶吃饭人数)、家庭可支配收入和家庭未成年子女数量;地区特征包括地区人均GDP和地区人均工资。考虑到流动人口在进行外出务工决策时容易受到地区经济发展水平的影响,因此对地区人均GDP、流入地平均工资均做滞后一期处理。同时为降低异方差波动带来的影响,对家庭可支配收入、地区人均GDP、地区平均工资进行对数化处理。其中,个体特征和家庭特征数据来源于CFPS个人库和家庭库,地区特征数据来源于国泰安区域经济数据库。

(三)模型设定与描述性统计

为考察人力资本对流动人口职业发展的影响,以及城市社会包容度在人力资本和流动人口职业发展关系之间是否存在调节作用,本文构建以下模型

在公式(1)和公式(2)中,下标i和t分别表示流动人口个体和调查的年份,ocpit为流动人口职业发展综合指数, α0为常数项,hcit为人力资本综合指数,tlrit为城市社会包容度综合指数,hcit×tlrit为人力资本与城市社会包容度的交互项, β1、 β2和 β3分别为人力资本、城市社会包容度和二者互动效应的影响系数,Xit代表一系列控制变量、行业虚拟变量①本文按照CFPS中的行业分类设置行业虚拟变量,包括以下行业:农林牧渔业、采矿业、制造业、电力燃气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、信息传输、计算机服务和软件业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业、房地产业、租赁和商业服务业、科学研究、技术服务和地质勘查业、水利环境和公共设施管理业、居民服务和其他服务业、教育卫生社会保障和社会福利业、文化体育和娱乐业、公共管理与社会组织、其他行业。和年份固定效应,kit表示随机误差项。各变量的描述性统计如表2所示。

从表2可知,流动人口虽总体职业发展水平和人力资本并不高,但呈逐年上升趋势;各期流动人口城市社会包容度、地区人均GDP和地区平均工资亦呈逐年上升趋势,说明城市社会对于流动人口的包容度在逐步提升,为流动人口就业提供的便捷式服务也逐步完善;此外,可以看到,流动人口以青年已婚劳动力为主,且外出务工有助于提升家庭的可支配收入。

表2 变量的描述性统计

四 实 证 结 果

(一)基准回归结果分析

表3为人力资本对流动人口职业发展及其子指标影响的回归结果。从第(1)列估计结果来看,流动人口人力资本与职业培训没有显著的直接关系。该结果进一步验证了Thurow(1975:78)的排序理论,即员工获得职业培训的机会不是由学历或工作经验决定的,而是由其工作特征决定,一般来说复杂性和专业性越高的工种越容易获得培训机会。第(2)至第(3)列结果显示,人力资本在1%的水平上与流动人口职业前景、职业发展总指数均呈显著正相关关系,人力资本每提升1个单位,职业前景和职业发展总指数平均分别增加22.2%和18.7%,表明人力资本水平越高的流动人口,拥有越好的职业前景,由此为其带来较高的情绪智力,有助于他们展现出较高的职业成熟度(梁晓燕等,2010)。因此,高水平的人力资本可以显著提升流动人口的职业发展水平,即本文的假设H1成立。

表3 人力资本对流动人口职业发展影响的回归结果

(二)进一步研究

1.按单位体制①本文将流动人口单位体制分为政府单位、事业单位、国有企业、私营企业和外资企业。其中:政府单位包括党政机关和人民团体等;私营企业包括个体工商户。CFPS 数据库中还包括个人/家庭、其他群体、无法判断等群体,但结合研究对象和内容,本文在分析中将对此不加以考虑。进行分析。国有部门和非国有部门流动人口对职业发展的关注程度及其晋升渠道是不同的。本文将流动人口所在务工单位按照体制划分为政府单位、事业单位、国有企业、私营企业和外资企业这5 种类型,检验不同单位体制下流动人口的人力资本对其职业发展的影响是否存在显著差异。表4 显示,私营企业和外资企业与人力资本的交互项均在10% 的水平上与流动人口职业发展显著正相关,而政府单位、事业单位及国有企业与人力资本的交互项虽与流动人口职业发展呈正相关关系,但均不显著。造成这一差异可能的原因是,近年来,伴随着国有单位改革,为实现“降本增效”,国有单位提出干部能上能下、员工能进能出、薪酬能增能减的刚性考核体系。从“开源”的角度来讲,国有单位需要增加新的利润来源点;从“节流”的角度来讲,国有单位还需要控制成本,由于人力资本与单位薪资绩效息息相关,其“节流”核心之一是要控制人力成本,当国有单位未能实现年考核目标时,其相应的薪酬也会随之缩减,其员工招聘和职业晋升也会相应受到严格的限制。

表4 人力资本与流动人口职业发展:单位体制异质性

2.按流动类型进行分析。不同流向的流动人口其人力资本对职业发展可能存在差异性影响。根据流动人口流出地和流入地的特点,本文将其分为从农村到城市的上行流动(R——U, upward flow)、不同城市之间的平行流动(U——U, horizontal flow)和从城市到农村的下行流动(U——R, downward flow)这3种主要类型,进一步探讨流动人口人力资本对职业发展的影响是否会随流动地点变化而产生差异。其中,若户口所在地为农村,现务工居住地为城市,则归为农村到城市(R——U)类型;若户口所在地在城市,且务工居住地在其他城市,则归为城市到城市(U——U)类型;若户口所在地在城市,但务工居住地为乡镇,则归纳为城市到农村(U——R)类型。表5 显示,人力资本对流动人口职业发展的影响在流动类型上存在差异性。首先,与之前的研究结论一致,3 种流动类型的人力资本均有助于提升其职业发展水平,且对U——U 类型流动人口的正向效应最大;其次,从交互项来看,人力资本可以缓解农村流动人口的出身劣势,为农村劳动力城市务工提供竞争优势,可以看到,从农村到城市务工的R——U 类型流动人口,其人力资本在10% 的水平上与职业发展显著正相关,而对U——U 类型和U——R 类型流动人口来说,人力资本已经不是影响其职业发展的重要因素,人力资本的作用有限。

表5 人力资本与流动人口职业发展:流动类型异质

(三)机制分析

受城乡二元分割的影响,特别是R——U 类型和不同层级U——U 类型流动人口在外务工过程中面临巨大的阻力,流动人口能否融入城市获得相对满意的工作与发展,不仅受到流动人口自身和家庭特征的影响,而且也会受到流入地公共服务、优惠政策和当地民众社会包容度的影响。城市社会包容度意味着处于同一社会环境中的人可以实现利益和权利的共享,社会体制对不同社会特征个体及其呈现的社会行为表现出一种认可和吸纳(谭日辉、王涛,2019)。基于此,本文进一步对城市社会包容度如何调节人力资本与流动人口职业发展的关系进行探讨,具体回归结果见表6。可以看到,人力资本和社会包容度均在1% 的水平上正向影响流动人口职业发展,且社会包容度在1% 的水平上正向调节人力资本和流动人口职业发展的关系。可见,本文的假设H2 和假设H3 成立。这也说明,对农村和其他城市流动人口来说,流入地充分的经济保障、包容接纳和社会赋权能够帮助其极大程度地发挥自身的人力资本,获得相对满意的工作与职业发展。

表6 机制分析:人力资本、城市社会包容度与流动人口职业发展

城市社会包容度一般包含两个维度,一个是主观的个体感知,另一个是客观的制度和政策。接下来,本文分别对这两个维度的影响进行分析。从个体感知来看,流动人口人力资本和个体感知的交互项与职业发展在1% 的水平上显著正相关,可以看到,在加入个体感知后,人力资本对流动人口职业发展的影响系数提高,说明个体感知可以提高人力资本对流动人口职业发展的正向影响。流动人口感知到的社会包容和社会关注越高,越容易产生归属感和尊重感,进而消除其心理融入的歧视感知,提高其工作积极性和职业发展信心(叶笑云,2015)。此外,从城市政策和服务层面来看,完备的落户政策和健全的公共服务是流动人口在流入地基本生存的需要,城市政策与服务在1% 的水平上对人力资本和流动人口职业发展关系起显著的推动作用。如果没有如同本地居民一样的诸如失业救助、医疗、养老等社会保障,流动人口在务工过程中会失去安全感,临时性的务工导致对自身职业没有长远规划和储备,影响其职业发展(刘艳萍、张卫国,2018)。最后,从相关系数上看,个体层面的社会包容度对人力资本与职业发展的正向调节作用远高于城市层面的社会包容度,即主观感知对调节流动人口职业发展的作用更明显。

(四)稳健性检验

1.倾向得分匹配法(PSM)。在实证分析过程中,混合性偏差和选择性偏差极有可能干扰实证结果。对核心变量的因果关系的推断,最佳的检验方法是采用完全控制协变量的随机实验方法(郭君平等,2020),因此,本文首先采取倾向得分匹配法对主要回归结果进行稳健性检验。由于人力资本的偏度(0.032)与峰度(2.615)均大于0,且平均值(0.281)大于其中位数(0.264),通过人力资本核密度曲线(如图1)可看出,流动人口人力资本呈右偏尖峰分布,人力资本低分位数占比较大,高分位数占比较小。此外,从累积分布函数曲线(如图2)也可以看到,人力资本分布范围较广,且累积分布函数均存在右侧拖尾现象,说明流动人口人力资本的差异化较为明显。因此,本文以中位数对流动人口人力资本进行分组,将人力资本指数大于中位数的设为处理组,将小于中位数的设为对照组。这样,不仅降低了极端值的影响,也能较为全面地反映不同层次的流动人口。

图1 流动人口人力资本核密度曲线

图2 流动人口人力资本累积分布函数曲线

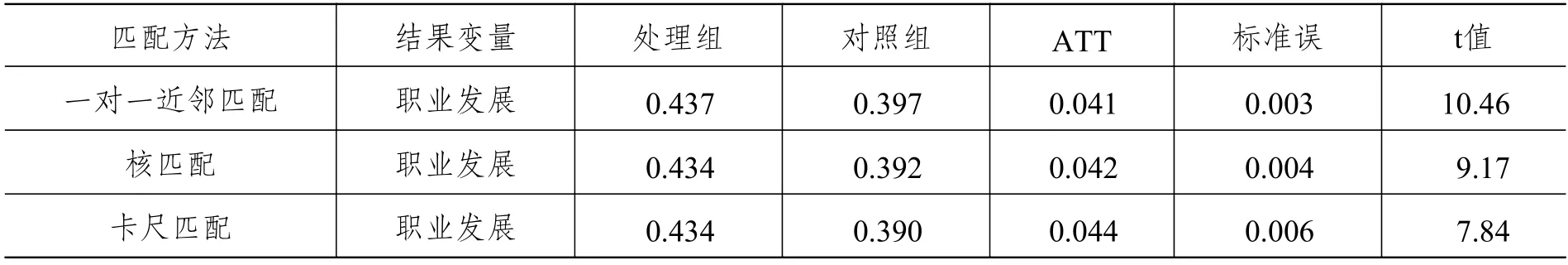

首先,根据公式(3)计算每个流动人口成为处理组的概率。其中,hcit为处理组虚拟变量,Xit为控制变量, L [h(Xit)] 为logistic函数。估计出倾向得分后,本文采用一对一近邻匹配、核匹配和卡尺匹配,得到公式(4)的人力资本(hc)对流动人口职业发展(ocp)的平均影响。表7汇报了匹配结果。从倾向得分的共同取值范围(如图3)可以看到,大多数观测值均在共同取值范围内,故进行倾向得分匹配时仅会损失少量样本。表7的倾向得分匹配结果显示,一对一近邻匹配中,人力资本的平均处理效应为4.1%,对应的t值为10.46,在1%的水平上与职业发展显著正相关。核匹配和卡尺匹配的估计结果基本一致,表明本文的估计结果是稳健的。此外,根据匹配前后处理组和对照组倾向得分拟合图(如图4)可知,匹配后处理组和对照组的拟合程度要优于匹配前,这也进一步证明了采用PSM进行内生性检验的合理性。

表7 倾向得分匹配结果

图3 倾向得分的共同取值范围

图4 匹配前后倾向得分匹配拟合图

2.替换核心变量的衡量方式。为进一步验证回归结果的合理性,本文采取平均加权法和熵值法这样的主客观相结合方式构建综合权重,再对核心变量进行考量,主要回归结果见表8。可以看到,人力资本和城市社会包容度均在1%的水平上与流动人口职业发展显著正相关。加入城市社会包容度后,人力资本对流动人口职业发展的影响系数进一步提高,说明城市社会包容度能够正向显著地影响人力资本和职业发展的关系。可见,本文的回归结果保持稳健。

表8 替换核心变量衡量方式的回归结果

五 结 论 与 启 示

党的二十大报告提出,要着力推进高质量发展,推动构建新发展格局,制定一系列具有全局性意义的区域重大战略,使我国经济实力实现历史性跃升。流动人口高质量就业与发展是促进区域协调和高质量发展的关键性途径,因此,本文以流动人口为研究对象,使用2014年、2016年和2018年中国家庭追踪调查(CFPS)数据,实证研究了人力资本对流动人口职业发展的影响,并探讨了城市社会包容度在人力资本与职业发展关系中所起的作用。上述实证研究得出三点结论:(1)人力资本对流动人口职业发展存在积极的正向影响,且其正向影响主要集中在职业前景上。这表明人力资本水平较高的流动人口,拥有较好的职业前景,由此为其带来较高的情绪智力,有助于他们展现出较高的职业成熟度。(2)受国有单位改革和人力资源管理差异的影响,人力资本对私营和外资企业流动人口职业发展的促进作用更加显著。另外,人力资本对职业发展的正向影响主要集中于从农村到城市的R——U类型上行流动人口,而对不同城市之间的U——U类型平行流动人口、从城市到农村的U——R类型下行流动人口影响有限。(3)从机制分析上来看,城市社会包容度正向调节人力资本和流动人口职业发展的关系,说明流入地充分的经济保障、包容接纳和社会赋权能够帮助流动人口极大程度地发挥自身的人力资本,使之获得相对满意的工作与职业发展。而且,无论是个体主观层面还是城市客观层面的社会包容度,均能显著提高人力资本对流动人口职业发展的正向影响,且个体层面社会包容度的正向调节作用更明显。

从实践层面看,上述结论具有以下政策启示:其一,改善流动人口职业前景状况,重视流动人口专业培训。政府及务工单位应有针对性地帮助流动人口培育良好的职业前景和树立良好的职业发展目标,提高其融入城市的能力和个体素质。同时,根据不同工种特点,有针对性地对流动人口进行技能培训,提高其工作技能和职业发展能力。其二,海纳百川是现代城市开放性发展必备的城市精神和追求。提高城市对外来流动人口的包容度不仅可以提高城市集聚人口的吸引力,而且还可以以此助推流动人口的城市融合水平,进而提升他们的人力资本及其有效配置,这是驱动城市充满活力和可持续发展的人本主义路径。其三,相关部门要重视国有企事业单位晋升机制改革。除了更新人才岗位架构、帮助员工明确职业前景与职业发展外,还需充实员工职业规划,搭建激励平台,利用轮岗、劳动竞赛、班组达标等方式,提高员工工作积极性、创新意识和竞争意识。其四,城市社会包容度应以人为本,重视包容性和多样性发展理念。一方面,随着经济社会环境的变化,居民的生存需求已经得到一定程度的满足,追求个人发展的需求正逐渐凸显,因此,要拓宽流动人口参与城市管理的渠道,增加流动人口与当地人口的交流互动,让流动人口感知的社会关注和受尊重感更高,提高其积极乐观的社会情绪;另一方面,要进一步改善外来人员务工和落户政策、基层社区建设和公共服务,完善就业创业政策,鼓励其有预期地稳步就业与发展,进而更好地融入流入地的生活和工作。