“苏报案”,文弱书生与清廷的较量

2023-02-23高善罡

高善罡

清代文字狱以次数多、规模大、惩处之残酷著称于世。1903年发生在上海的“苏报案”,是清代文字狱的最后一幕。

《苏报》1896年夏创刊于上海,创办人是画家胡璋。这份报纸刊载内容平庸,多为市井琐事,销量惨淡。1898年,因经营不善难以为继,胡璋不得不将其转让,接手人是陈范。陈范原是江西铅山知县,因官场失意移居上海,“愤官场之腐败,思以清议救天下,遂承办是报”。新版《苏报》一经推出,就以 “针砭时弊、力主改革”的办刊风格赢得了知识界的青睐。梁启超称赞说:“屹立于惊涛骇浪、恶毒迷雾之中。难矣,诚可贵矣!”而《苏报》的改变,与当时十分活跃的爱国学社不无关系。

1902年冬,上海南洋公学发生罢学风潮,有200余学生退学。11月21日,时任南洋公学特班教习的蔡元培发起成立的中国教育会,决定建立爱国学社,以帮助退学学生继续接受教育。爱国学社成立后,一批思想激进的青年学生汇集与此。1903年4月,南京陆师学堂也发生罢学风潮,30名罢学学生在章士钊带领下来到上海,加入爱国学社。同月,留日学生邹容也从日本回国,住在爱国学社。后来,应蔡元培邀请,章太炎到爱国学社任教,与邹容、章士钊等结识。在学生运动发展蔓延之时,陈范在《苏报》开辟了“学界风潮”专栏,及时跟进报道,吸引了越来越多的读者。

一方面,为了进一步扩大报纸发行数量和报社影响力,陈范十分倚重爱国学社;另一方面,白手起家的愛国学社为了鼓吹革命,也迫切需要有一个舆论阵地。于是,《苏报》与爱国学社商定,爱国学社每日为《苏报》撰写“论说”一篇,报社则每月赠送学校100元,作为学社经费的补助。1903年5月27日,学生中语文成绩最好的章士钊应邀担任《苏报》主笔,《苏报》随即成为宣传革命的急先锋。

年少气盛的章士钊以初生牛犊的猛劲,对《苏报》进行了大刀阔斧的革新。从5月27日到6月29日,短短33天中,《苏报》就发表了十多篇“排满”文章。其中,宣介邹容《革命军》的文章和章太炎的《康有为与觉罗君之关系》一文反响最大,成为引爆“苏报案”的导火索。

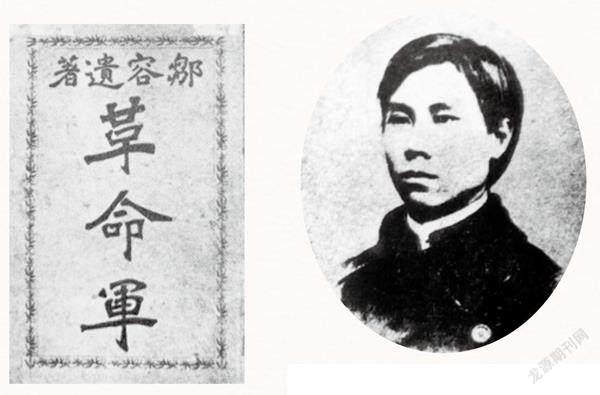

邹容(1885年—1905年)和他的《革命军》。

邹容1885年生,四川巴县人。他出身富商家庭,少年时便立志要为推翻腐朽的清王朝和建立资产阶级“中华共和国”而奋斗。1903年,在上海参加爱国学社后,邹容与章士钊、章太炎等“相得欢甚,约为昆弟交,日以光复汉族事”。5月,他撰写的《革命军》一书在上海大同书局付印,署名“革命军中马前卒邹容”。《革命军》是中国近代思想史上第一部系统地、旗帜鲜明地宣传资产阶级民主共和国思想的著作,以高昂的革命激情、炽热的言词、犀利的笔调、浅近的文字,论述了革命的正义性、必要性以及革命的方法与前途。在书中,他写道:“至尊极高,独一无二,伟大绝伦之一目的,曰革命。巍巍哉!革命也。皇皇哉!革命也。”当时,章太炎还为《革命军》写了序文,发于《苏报》。

那段时间,《苏报》持续宣传《革命军》:5月27日,发表邹容的《革命军自序》;6月9日,刊载署名“爱读革命军者”的《读〈革命军〉》,称其是“今日国民教育之第一教科书”……很快该书行销数万册,价高时每本值银 20余两,成为清末最受群众欢迎的通俗革命读物。正如鲁迅所说“倘说影响,则别的千言万语,大概都抵不过浅近直截的‘革命军马前卒’邹容所作的《革命军》”。

章太炎,1869年生于浙江余杭仓前镇一个书香世家。甲午战争后,他一度赞同康、梁的维新主张,后来又坚决反对康有为死心塌地拥护光绪皇帝。他曾两次去日本,与孙中山“谈论排满方略,极为相得”。到上海爱国学社任教后,他不仅为邹容《革命军》摇旗造势,而且在《苏报》发表了《康有为与觉罗君之关系》。该文直陈满清政府压制汉人、丧权辱国的事实,抨击康有为反对革命、主张立宪保皇的立场,还点名直斥光绪皇帝为“载湉小丑,不辨菽麦”,这8个字石破天惊、震动中外。

对于《苏报》刊发的鼓吹革命文章,清政府十分恐惧和恼怒。但因《苏报》和爱国学社都在租界内,他们鞭长莫及。经再三交涉,清政府与租界当局达成协议:租界工部局拘捕《苏报》有关人员,但须在租界内审判;如有罪,也须在租界内服刑。于是,章太炎、邹容先后遭到拘捕,1903年7 月7日《苏报》馆被查封。

拘捕章太炎、邹容颇有一些戏剧性。6月29日下午,几名工部局警探闯入《苏报》馆内,持票指名抓捕章太炎、邹容、陈范等。陈范等人事先听到风声,外出躲避。当晚,章太炎、邹容回到住处,立即就有几个学员跑来,让他们赶快出去躲一躲。章太炎听后只是笑笑,钻进被窝呼呼大睡。第二日早晨,又有人跑进章太炎的房间,告诉他租界当局准备到爱国学社“查禁密拿”,请他赶快离开。章太炎不听,说:“吾已被清廷查拿七次,今第八次矣,志在流血,焉用逃为?”当巡捕冲进来时,他高声说道:“余俱不在,要拿章炳麟,就是我。”遂被捕。邹容是自行投案的,据当时报载,他“至四马路老捕房自行投到,捕房以真假未辨,未递允收。他自称‘我非邹镛 (容 ),岂肯自投罗网?’捕头因准收押”。

《苏报》曾是宣传革命的急先锋,也因此引火上身。

章太炎(1869年—1936年)。

入狱庭审时,章太炎、邹容嬉笑怒骂,为自己做无罪辩解。当时上海最有影响的外文报纸《字林西报》记录了“苏报案”庭审经过,章太炎坚持说《康有为与觉罗君之关系》是他写给康的私人信件,对这封信如何被印刷出版,一无所知。至于被指控的“载湉小丑”等批评光绪皇帝之言论,章太炎作如下解释:国外通常称呼统治者私人名字。他还辩解说“小丑”的意思是小孩子,并无侮辱意味。邹容则坚持说《革命军》是其在日本读书时的学校作业,后来如何出版印刷自己一无所知。至于《革命军》“日下市中仍有出售”,自己“既非巡捕房,又非上海县,实无此势力能禁止人收书出售”。法庭除了得到章、邹是被指控文章和书籍作者的供词之外,未获得其他有用的口供,更无确凿证据,无法直接定罪。这除了有章、邹的辩护律师指点之外,也同他们了解西方法律有关。邹容在《革命军》中曾描述西方的法律制度,“文明国中……司法官审问案件,即得有实凭实据,非犯罪人亲供,不能定罪”。

章太炎刚被关进巡捕房时,上海《新闻报》曾发表文章,讥讽他“始为大清国民,无端而不认大清”,当初故意不走避是愚蠢。他立即在巡捕房撰写了《狱中答〈 新闻报〉 》一文,刊登在最后一期《苏报》上。文章宣称他早就有排满之志,“吾辈书生,未有寸刃尺匕足与抗衡,相延入狱,志在流血,性分所定,上可以质皇天后土,下可以对四万万人矣!”“天命方新,来复不远,请看五十年后,铜像巍巍立于云表者,为我为尔,坐以待之,无多聒聒可也。”由此可见,他准备以自己的鲜血和头颅来唤起汉族的反满复仇民族意识。

在审理此案的过程中,清政府千方百计想把他们引渡杀害,甚至许诺以沪宁路权、奉送诸国白银10万两、给工部局白银300两等,作为引渡二人的报酬。但外国驻上海殖民当局拒绝了清政府。究其原因,除上海殖民当局维护自己的“治外法权”,还和北京当时发生的清廷杖毙沈荩事件有关。沈荩是维新派中的激进分子,受聘为“报馆访事”,1903年因揭露《中俄密约》于报端被清政府逮捕,7月31日被清政府下令绞杀。狱吏用杖刑将沈荩锤击4个小时,使他体无完肤、血肉横飞,仍未气绝,最后在其哀求之下用绳子勒死。事件披露后,舆论一致谴责清政府,也就很自然把沈藎事件和“苏报案”联系了起来,殖民当局转向同情章太炎、邹容,反对移交。

巨大的舆论压力之下,8月5日,英国率先表态拒绝交出“苏报案”被关押者,其他各国也陆续表态支持英国,并就审讯问题达成协议,彻底打消了清政府引渡章、邹的图谋。1904年5月21日,审判结果敲定:监禁章太炎三年,监禁邹容两年。1906年6月29日,章太炎出狱,赴日主编同盟会机关报《民报》。邹容则不堪折磨,于1905年4月3日离世,死时口喷血、目不瞑,年仅20岁。

“苏报案”是中国报业史上一场令人难忘的文字狱。章太炎和邹容两个文弱书生和清政府打的这场官司,第一次为封建落后的中国社会注入了法治理念,对其后革命运动的发展起到了推波助澜的作用。该案发生后第九年,辛亥革命爆发,清朝专制政府被推翻。

此后,报刊对章太炎、邹容的事迹广泛报道,以“苏报案”为题材的小说、戏剧、电影陆续推出。章太炎成为革命元勋,邹容则成为“为宣传反清革命献身的青年志士”。孙中山在建立“中华革命军”时说:“今后同志当自称为军,所以记邹容之功也。”1912年1月,他又以临时大总统的名义,追授邹容烈士为“大将军”。毛泽东也曾多次阅读《革命军》和提及“苏报案”。1957年3月12日,他在党的全国宣传工作会议上发表讲话,肯定了章、邹二人办报宣传革命、教育人民,还赞扬他们无所畏惧,敢于骂皇帝,鼓励有改革思想的人向他们学习。