“物”的叙事性:基于ICOM博物馆新旧定义比较的分析

2023-01-14彭野

彭 野

(云南大学 民族学与社会学学院,昆明 650031;云南省博物馆,昆明 650206)

现代意义上的博物馆自15世纪后半叶兴起,19世纪中后期逐渐发展、兴盛,达到高潮。受西方国家殖民扩张的影响,举办国际展览一度是各国博物馆发展中的一大特色。1958年,布鲁塞尔采用传统模式举办了一次国际展览,还原了刚果的一个村庄。然而,受紧张局势影响,观众并没有像以往一样走进展览,了解远方的族群和文化,而是向展览中的土著人扔坚果和香蕉,刚果人愤然离席回国。可见,博物馆或许发起于“藏宝库”的观念,但它在现代社会的意义已远远超越最初的定位。博物馆作为公共文化的服务机构,本身的内涵和外延、宗旨和性质都受到自身以外环境的影响,同时又应该对外部环境产生积极的引导。博物馆的定义不仅是环境变化的映照,也是对博物馆发展前景的描绘。

2022年8月24日,国际博物馆协会(ICOM)在布拉格举办了第26届大会。来自全世界126个国家委员会的数百名博物馆专业人士经过18个月的努力,在国际博物馆协会特别大会(ICOM Exordinary General Assembly)上投票通过了新的博物馆定义。1946—2007年,ICOM先后对博物馆定义进行过8次修订,但总体上都是微调。2016年,部分参与者希望向2016年国际博物馆协会全体大会提交新的博物馆定义,但最终没有实现。不过,这一事件促使米兰全体大会成立“博物馆定义:前景和潜力”常务委员会(ICOM Standing Committee for the Museum Definition, Prospects and Potentials,MDPP),以专业小组来研究博物馆定义的影响因素,并最终形成草案,提交2019年第25届京都大会。由于时间紧迫,最终70.41%有投票权的代表选择推迟新定义的表决议程。[1]又经过3年多的努力,在2016—2019年工作成果的基础上,新定义最终于2022年8月在第26届国际博物馆协会大会上通过。

一、博物馆新定义的目标指向

博物馆定义反映的是博物馆未来的目标和行动宗旨,2007年至今,无论是国际环境、社区环境、思想潮流、博物馆学科的发展,还是博物馆观众的认知水平和精神需求都发生了很大的变化,原来的博物馆定义已经满足不了社会和博物馆本身发展的需要,基于现状和未来的前景重新定义博物馆势在必行。具体来说,促使博物馆新定义提出的环境改变主要表现在四个方面。

第一,国际关系的扩张和紧缩同时存在。一方面,市场经济和电子信息技术的发展使全球经济主体构成牵一发而动全身的网络,国家间的依赖度越来越高,博物馆面临的外部环境更加复杂;另一方面,国际利益关系日益敏感,贸易和知识壁垒成为处理国际关系的手段,国际争端需要文化的调和作用。

第二,多种思潮齐头并进,博物馆相关学科多元发展。与博物馆相关的学科,如历史学、人类学、民族学、考古学、文物与博物馆学等,都出现了传统与变革、继承与发展之间针锋相对的情况,还有通过学科反思采取的中间路线。不同的学科同时作用于博物馆理念和工作实践,给博物馆发展注入动力,博物馆获益于不同学科的视角和研究方法,同时,也是时候对部分原则进行明确和界定了。

第三,新的观众群体将博物馆置于新的竞争环境中。一方面,经济发展的突出地位使得经济在社会整体中脱嵌,工具理性成为当代人思维准则的同时也为人诟病,观众的精神需求形成规模性的文化缺口。对此,博物馆责无旁贷。另一方面,观众的消遣方式多样,博物馆需要更新观众的认知。不仅如此,当代媒体及其价值观的复杂性,也对博物馆的公共服务工作提出新的要求。

2020—2021年,笔者在云南省博物馆进行了为期8个月的观众调查,调查方式主要是问卷调查、展厅随机访谈和观众深度访谈,以期回答“观众为什么来博物馆”的问题。两次问卷调查显示,学习知识是大部分人参观博物馆的目的。(参见图1、图2)但是,在随机访谈和深度访谈中,观众要么对展览中的重点内容和重点文物了解甚少,要么说出的是错误的信息。但同时,大部分观众在访谈中表达了“想成为有文化的人”“喜欢博物馆的氛围”“觉得在博物馆成为了自己一直想成为的那个人”这样的精神诉求。可见,在历史、文化、科学展览中,博物馆不仅传播知识的手段无法和观众获取信息方式的改变同步,而且其以知识传播为主的展览宗旨和目的也落后于公众的精神文化诉求。

图1 观众问卷调查截图Ⅰ

图2 观众问卷调查截图Ⅱ

第四,理论上,国家间的平等关系和博物馆多元主体的现实,使博物馆需要处理不同主体的声音,博物馆呼唤新的定义以把握新的主体关系。“历史在说话”,可事实上,文物并不能说话,那么,到底是谁在“讲述”历史?不同的主体以怎样的方式讲述了什么样的历史?不同的“历史”反映了什么样的主体间关系?这些都是博物馆定义需要考虑的问题,因此,新的主体间关系也需要新的博物馆定义给予规范。

二、博物馆新定义体现的变化

ICOM制定新定义的过程是:由其成员根据本国或本地区的情况,结合博物馆整体的发展趋势,制定各国或各地区的定义提案,提交MDPP。MDPP的工作主要包括四个步骤:1.回溯现在的博物馆定义;2.审视这一定义的缺陷和不足,分析新趋势为博物馆带来的新条件、新使命和新机遇;3.对博物馆的发展作更长远的考虑,提出应对措施的建议;4.根据各方提案形成新定义草案,提交执行委员会研究决定。①ICOM Executive Board Meeting, 134th Session, 10-11 December, 2016, Paris. Minutes.2019年3月29日,“新时代博物馆定义研究”学术研讨会在江苏常州举办,会后,中国学者确定了中国对新定义的提案。本文主要对两组定义进行比较:ICOM于2007年制定的博物馆定义和2022年推出的博物馆新定义、中国学者的新定义提案和ICOM的博物馆新定义。

2007年的博物馆定义是国际博物馆协会组织的第8次修订的结果,使用了15年,具体内容为:

A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the publication, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of educaiton, study and enjoyment.

博物馆是一个不以营利为目的的、为社会和社会发展服务的、向公众开放的常设性机构。它为了教育、研究和欣赏之目的而获取、保存、研究、传播和展示人类及环境的物质和非物质遗产。

2022年8月通过的新定义为:

A museum is a non-for-profit, permanent institution in the service of society that researches, collects, conserves, interprets and exhibits tangible and intangible heritages. Open to the public, accessible and inclusive, museums foster diverstiy and sustainability. They operate and communicate ethically, professionally and with the participation of communities, offering varied experiences for education, enjoyment, reflection and knowledge sharing.

博物馆是为社会服务的非营利性常设机构,它研究、收藏、保护、阐释和展示物质与非物质遗产。向公众开放,具有可及性和包容性,博物馆促进多样性和可持续性。博物馆以符合道德且专业的方式进行运营和交流,并在社区的参与下,为教育、欣赏、深思和知识共享提供多种体验。[2]

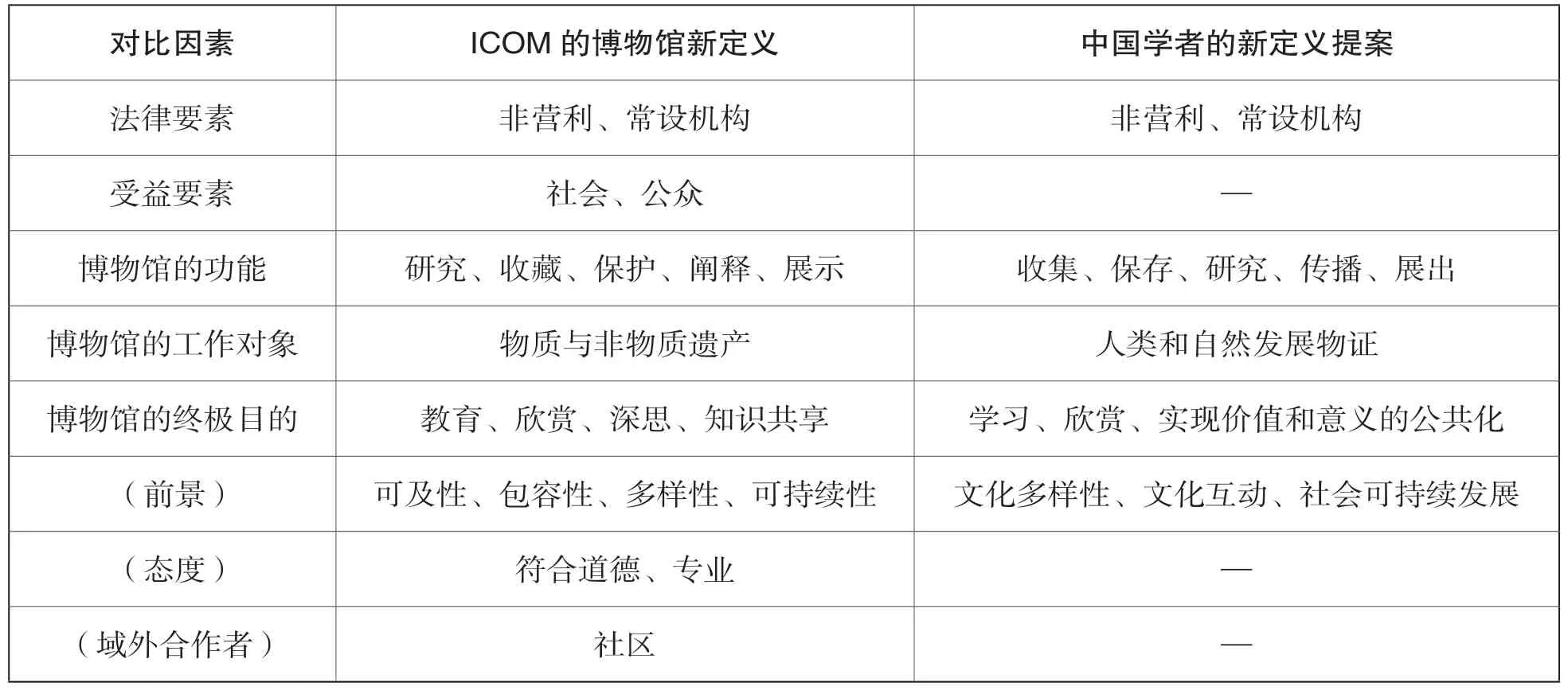

国际博物馆协会博物学专业委员会主席弗朗索瓦·迈赫斯专门对博物馆定义的结构进行了提炼,提出博物馆定义主要由以下五方面构成:法律要素、受益者要素、博物馆的功能、博物馆工作的对象、博物馆的终极目的。[3]根据以上两组定义,形成表1。

表1 ICOM 2007年的博物馆定义和2022年的博物馆新定义内容结构对比表

由于以上结构是迈赫斯在2017年提出的,主要针对当时已有的定义提炼,无法考虑到新定义的内容构成,所以,作为比较因素,笔者在表格中加入了其他几项(用“()”表示)。不考虑对比因素在定义中的出现顺序,二者最大的区别有以下四点。1.在博物馆的功能上,新定义由“获取”(acquire)变为“收藏”(collect),由“传播”(communicate)改为“阐释”(interpret)。从“获取”到“收藏”,“强化了博物馆对藏品的汇聚、重组、连接和比较的功能”[4]。“传播”的前提是传播者知晓正确的答案,并将之告诉传播对象,传播者和传播对象之间是单向的授受关系,“阐释”以叙事为基础,暗含事实和真相之间的区别,指向理解的多样性,同时也强调观众在博物馆中的体验和“解读或解码”的主动性。[1]2.新定义在博物馆的终极目的中新增一条“深思”(reflection)或者说“反思”,它是解读或解码过程的延伸,强调观众的主动参与和社会能动性。反思发生的前提是博物馆内容的开放性,而非唯一确定性,发生的过程是展览内容和现实的连接,反思的结果或预期是深入的理解或行为的改变,展览由此发生作用,并实现其社会价值。3. 在新定义中,无论是中文版还是英文版,“符合道德”(ethically)都显得尤其突出。道德,意指对事物的对错有明确的标准和判断,新定义中提出“道德”这个要求是对时代问题的回应。多元媒体和价值观的复杂性作为一把双刃剑,在开启民智的同时,也构成了模糊是非对错界限的危险,大屠杀类的历史问题可以借机翻案,科学精神遭受质疑,后者带来的社会危害越来越明显,价值观的正确引导实有必要。4.“可及性”强调博物馆教育的公平惠及,“包容性”和“多样性”意指对不同文化的理解和尊重,这是针对国家间、民族间的矛盾和冲突提出的文化协调策略。“社区”并非只指博物馆和其所在行政区的合作关系,也不是单纯强调将博物馆的展览范围扩及周边民众,它更强调博物馆藏品和其原生族群的关系,提倡藏品阐释的多主体参与。总之,国际博物馆协会意识到公众思想开放性的现实需求,有意发挥博物馆启发、引导民智的作用,同时,为了避免开放性造成的极端情况和危害,提倡对基本价值观的引导。新定义反映出各个国家的社会问题在文化上的影响,也是对博物馆发挥其平衡作用的期待。

在博物馆新定义的讨论过程中,中国学者积极发挥作用。在“新时代博物馆定义研究”学术研讨会上,中国学者对此的提案是:

博物馆是致力于保护文化多样性、促进文化互动和社会可持续发展,为学习和欣赏的目的,收集、保存、研究、传播、展出人类和自然发展物证,并努力对其价值与意义实现公共化的开放性非营利常设机构。

基于该定义和ICOM的博物馆新定义,可作出如下结构分析(表2):

表2 ICOM的博物馆新定义和中国学者的新定义提案内容结构对比表

二者之间的区别主要在于:1.在博物馆功能上,中国学者强调正确知识和价值观的“传播”,而非对意义和价值进行“阐释”;2.和“物质与非物质遗产”相比,中国学者认为博物馆的工作对象是“人类和自然发展物证”,这就对博物馆的“物”的作用和价值作了判断,即文物是历史事实发生过的证据;3.在博物馆的终极目的中,中国学者并没有提出“反思”这一条,但是特别提出“实现价值和意义的公共化”,体现出公共化的前提是价值和意义的可确定性,并且博物馆有可能掌握和确定待实现公共化的价值和意义,同时,提倡者是具有对象意识的,博物馆的知识和价值观最终要通过公众发生作用。一方面,公共化需要考虑传播的范围,即博物馆教育的可及性;另一方面,需要保证传播内容的可理解性,才有可能实现公共化。中国学者的新定义提案针对的是中国国情和社会发展需要。总体上看,和ICOM的新定义相比,该提案中博物馆的单向主导性更强,参与主体更单一,对博物馆所要传播的价值观更明确,未涉及后面两项内容(“态度”和“域外合作者”),也与此一致。

博物馆的工作到底是“阐释”还是“传播”?博物馆的目的除了传播知识外,是否还需要促使公众反思?博物馆如何在公众中倡导多元性和包容性?新定义何以首次提出“符合道德”的要求?这些问题都没有简单的答案。博物馆的工作以“物”为主要载体,因此,博物馆定义中所有关于目标确定和实现方法的问题都集中体现在对于“物”的理解和利用上。在博物馆发展史上,“物”的作用和地位几经变化。早期的博物馆源于人们的收藏意识,藏品多为奇珍异宝,此时的“物”是财富和地位的象征,是属于少数人的个人占有物。启蒙运动在改革社会思潮的同时也推动了博物馆理念的发展,其标志性事件就是卢浮宫的对外开放,此时的“物”虽仍然是财富和地位的象征,但文物国有的观念逐渐在公众中渗透。大航海开启的殖民时代,加上人类学思想的发展成熟,各类博物馆相继建立,其藏品除了继承前期的奇珍异宝外,主要来自殖民地。展览主要反映当地的生活和文化,“物”成为其原生族群和文化的代表和象征。不仅如此,当时的博物馆和大学关系密切,部分博物馆还成为大学的校外实践基地,博物馆中的“物”被当作辅助教具使用。西方的人类学和民族学应用于博物馆理念和实践上时,立足于历史和当下的社会现实,聚焦于与博物馆有关的多重主题,也给后者提供了多种视角和实践措施,比如基于殖民时代所获得的藏品而讨论的文化平等问题,文物自出土至展出所经历的不同语境问题,观众作为旁观者(outsiders)在博物馆的体验和与展品的互动问题等。因此,博物馆的“物”具有多重聚焦点,而不仅仅是历史的见证。即便作为历史的见证,“物”的真实性、见证程度和见证方式也涉及不同角度的讨论。中国学者的新定义提案主要聚焦于“物”在认识历史中的证明作用,但公众的文化素养不仅包括历史层面,也不仅限于接受知识,文化创新的前提在于对历史和文化有不同视角的、科学的认识和理解,承认“物”的多面性,尤其是“叙事性”,是重要一步。

三、从博物馆定义看“物”的叙事性

对博物馆“物”的理解之所以重要,是因为它是博物馆区别于其他文化传播主体的最主要的因素,是博物馆工作和实践的主要载体和中心,也是观众参观的对象和目的。博物馆之“物”不仅具有景观性,也具有叙事性。对博物馆文物和展品的不同理解,将形成博物馆不同的收藏体系和展览呈现,自然会产生不同的社会效应和影响力。从不同的博物馆定义可以窥见对博物馆工作的基本元素——“物”的性质的不同理解和发展趋势,反之,看待和利用博物馆“物”的视角也是理解博物馆不同定义的切入口。

(一)“物”的叙事性的形成

这里讨论的“物”主要指博物馆中收藏和展示的、人作用于自然和环境留下的痕迹,主要包括博物馆的藏品和展品。除了美学和科学意义外,博物馆主要通过藏品研究历史问题,从这一点看,藏品起到了类似文献的作用。展览中的展品的性质和作用则更复杂,自博物馆兴起以来,西方对展品的人类学和民族学特性讨论一直延续至今。一方面,虽然展品本身的历史身份给展品的利用设下了一定的限制,但事实上,展品也是策展人进行表达的载体和工具,具有很大的想象和拓展空间。另一方面,展品的另一端连着观众,它是观众学习知识、发挥想象、进行反思和二次传播的物质实体和对象。对博物馆的“物”的特性了解得越深入,意味着对相关学科体系、博物馆的收藏理念、展览理念及服务宗旨的理解将更深入,而这些都是博物馆的总体宗旨和终极目标的构成内容。

“物”作为研究材料和展览载体,在历史研究和博物馆展览中具有以下四个特点。1.单一性。单个或单组的文物很难确定历史时空和历史关系信息,需要结合其他文物、文献、出土环境及研究者的经验等综合考虑,而信息的完整在很多时候是难以满足的条件。2.发明和传播的争论性。历史文物到底是当地人的发明还是文化传播的结果,这一直是人类学家争论的问题,也是确定“物”的所属关系和族群关系的前提。3.可组合性。西方近现代的展览思路由“宝库”(比如陈列出某一时代所有相关物品)转为精品呈现(只展出部分藏品,尤其是价值高、外观漂亮的物品)[5],不同的展品组合可以形成不同的展览思路和效果,进而传达不同的价值观念,文物的意义具有建构的可能性。4.脱离环境。由于时空位移,文物脱离了其原生环境,并且其原生环境不可复制。博物馆基于文物构建环境或基于展览需要选择文物时,都需要使环境的氛围和文物的意义一致,被置于不同环境的文物将产生不同的意义。

因此,从博物馆“物”的特性来看,它们具有多种表达的可能性。研究者可以基于不同的目的和不同的材料对文物进行不同的呈现,进而讲述不同的故事,传达不同的价值观,这就是“物”的叙事性。博物馆意识到并承认这一特性,是有效利用博物馆文物的重要基础,也是提高公众思辨能力的重要一环。

(二)博物馆对“物”的叙事性的恰当利用

结合不同的博物馆定义看,“物”的叙事性决定了博物馆对文物的管理是收集而不是获取,对博物馆基于文物在展厅发挥的作用是阐释而非传播,博物馆基于展览的表达是一种观念,但并非唯一观念,也并非全部事实的呈现,这是实现博物馆多元性和可持续性,促使观众反思的基础。

2020年9月,杭州工艺美术博物馆举办了以“永远有多远”为主题的展览,这是“当代艺术@博物馆系列展览”项目下的第二个展览。这个项目的理念基础是展览应该基于当下的社会现实,激活历史上人的创造物,连接历史、现在和未来。该展览意在呈现不同的“生死观”,即不同时代、不同背景的人如何看待生与死。展览包括四个篇章。第1章:“世俗寄托与祈求”和“信仰抒写与追求”—— 一种“精神诉求”的实现;第2章:“地下王国”和“虚拟世界”—— 一种“延续并行”的实现;第3章:“飞升上天”和“异体替代”—— 一种“非人状态”的实现;第4章:“修炼成仙”和“物种进化”—— 一种“主体进化”的实现。[6]展览中的“物”包括策展人根据主题挑选的随葬品文物和与墓葬文化有关的图像、文献,甚至还根据历史材料的信息打造了部分墓葬的建筑空间;展览中的另一部分“物”是“生死观”主题下的当代艺术品,是当代艺术家对生与死的艺术表达。

若放置在另一条展览线索中,该展览中的“物”或许是王朝更替、家族兴衰、区域历史等的见证物。在“永远有多远”的主题下,通过挑选、组合、设计和布置,这些文物在生死观上的表达力被聚集成一条特殊的历史线索,经由特定的当代艺术作品,带动、突出古代文物在该主题下的表现力,突出文物在生死观方面的叙事线索,并通过古今对比,让观众沉浸在该主题的氛围中,强化主题的冲击力,引发观众深思和反思。古代的物和当代的物的叙事性相辅相成,相得益彰,在展览中,“物”的叙事性的实现不仅包括展品的摆放位置、摆放方式、展品间的组合呈现、光影效果等,空间环境的渲染也是让展品“说话”的方式。

“物”的叙事性具体意义有四点。第一,提醒研究者以科学的态度和精神无限接近历史真相。“物”作为历史的元素之一,对于历史有限的印证作用将时刻提醒研究者不断发现、深入研究材料,避免随意、武断的结论。第二,决定了博物馆展览的叙事性。博物馆展览是根据某一特定主题,以与主题相关的部分展品为载体,结合具体的展览设计和环境构建实现的一种观念和价值表达,这是博物馆履行其社会职能的工作方式。第三,表明它有不同的叙事主体,尽可能地呈现多元主体有利于完善“物”背后的历史和文化全景,这也是研究者和策展人应该履行的职责。第四,从叙事的角度理解博物馆的工作和展览,才能使博物馆成为观点和思想的汇集、讨论之地,促使观众发展其思辨的智慧,观众结合自身经历进行的思考就是他们基于博物馆实现的反思。

强调“物”的叙事性并非罔顾历史的科学性和真理的客观性,而是在重视文物历史价值的同时,承认“物”本身具有的多个面向。英语里的“sense”表达的是一个单词在某一方面的意义,在一个语境中使用一个单词时,真正使用的是该单词与当下语境匹配的意义,而非所有意义。“物”作为一种用于表达的“语言”元素,同样具有多重面向,不同的面向可以用于不同的叙事线索。虽然笔者更提倡赋予过去的“物”独立的存在性和意义,而不是基于当下利用过去的态度,但这并不影响“物”本身的叙事性这一存在事实。只有通过利用“物”的叙事性,通过单个“物”的不同组合,才能实现多元主题的展览呈现,才能在博物馆中讨论诸如生死、公平、性别等有哲学意味的概念,才能提高公众的人文素养和思辨能力,才能使博物馆成为思想汇集和争鸣之地。

结 语

综上所述,和ICOM 2007年的博物馆定义相比,2022年的新定义承认和发展了博物馆“物”的叙事性这一特征,并期待充分加以利用。同时,新定义也明确了正确价值观的存在和倡导其的必要性,博物馆在思想开放和观念引导之间的平衡和协调任重道远。和ICOM的新定义相比,中国学者的新定义提案在很大程度上是目前中国博物馆发展状况的延续,是基于国情提出的稳妥方案。但是,公众思辨能力的开启和提升是国家和社会发展的长远之计,发展对博物馆“物”和展览的叙事性理解是打破唯一答案的惯性思维和培养创新性思维的有效方法,也是博物馆实现其目的和前景,更充分地履行其社会职能的必经之道。

博物馆新定义的制定为博物馆界从专业的角度总结、思考全球形势变化,以及基于该变化和其自身的宗旨,重新确定博物馆的社会定位和发展趋势提供了契机。中国学者的新定义提案则反映了中国学者基于全球和中国的实际情况,对博物馆的社会定位和期待。事实上,ICOM博物馆新定义的内涵耐人寻味。一方面,博物馆工作包括展览的成型和与观众的互动,是一项实践性很强的工作;另一方面,其工作实践不仅依靠学术研究成果,很大程度上也受学科思想的指导。从博物馆发展史来看,博物馆的概念和发展模式来自西方,其主流思想学科是人类学、民族学等,考古学、历史学在博物馆实践中当然也有普遍应用性。现代博物馆概念自民国时期进入中国,发展至今,已经历了本土化过程。受主客观因素的影响,中国博物馆的主流学科是历史学、考古学和博物馆学等。不同学科赋予了博物馆不同的思维方式和研究视角,对于“历史到底有没有真相”这个问题提供了不同的分析视角和研究方法,并且,其答案远非“有”和“没有”这么简单。或许,回答这个问题的过程比答案本身更加重要。