城市滨河区绿地景观空间的整体发展

——基于上海滨河区域绿地空间结构特征的分析

2023-01-12姜允芳李笑琳石铁矛

姜允芳,李笑琳,黄 静,石铁矛

(1.华东师范大学 城市与区域科学学院,上海 200241;2.华东师范大学 中国现代城市研究中心,上海 200241; 3.沈阳建筑大学 建筑与规划学院,辽宁 沈阳 110000)

滨水绿色空间是陆域空间与水域空间的交错、缓冲地带,既有自然生态要素又有人工建成景观,是生态系统中能量流动和物种循环的重要通道,也是居民休闲活动的重要场所,是城市中最具活力的开放性区域[1]。城市滨河绿地以其优越的亲水性和舒适性满足着现代人的生活、娱乐、休闲等需要,还承担着重要的生态服务功能,在提高城市环境质量、丰富地域风貌等方面具有极为重要的价值[2]。城市滨水区的生态格局建构与蓝绿空间景观格局特征评价等已成为多个学科的研究热点。

景观生态学通过研究景观的空间结构与形态特征对生物活动与人类活动影响[3],为城市滨水绿地景观格局优化提供科学的理论依据。目前景观格局研究应用到蓝绿空间土地利用与资源优化方面,包括流域[4]、都市圈[5]和城市尺度[6-7]的景观生态格局动态变化研究。有研究运用景观格局指数和缓冲区分析,分析河流流域岸带景观格局梯度和距河不同距离处景观类型特征[8];利用动态变化模型与景观格局指数方法,分析苏锡常都市圈各城市15 a间蓝绿空间规模与景观格局的演变进行分析[5];通过哈尔滨中心城城市扩展过程蓝绿色空间特征变化的分析,探究社会经济及自然因素对蓝绿空间演化的驱动作用[9]。在蓝绿生态空间景观格局的要素特征变化与驱动力分析方面,研究多聚焦区域性自然景观单元对象,运用景观格局指数分析了水库[10]、大型湿地[11]、河岸带[12]、海岸带[13]等自然景观格局梯度及变化规律;进而研究特定景观单元的景观特征保护性发展[13]。在生态空间功能提升方面,关注分析土地利用变化对景观格局的破碎化程度[14]、连通性[15-16]、可达性[17]等方面影响。采用景观格局指数与空间句法整合程度方法,量化评价福州市城市化过程中生态空间破碎化程度[7]。河流自然滨水区的接入和连通性指标影响城市居民享有宜居空间的公平性[18]。南美洲厄瓜多尔的托梅班巴河河流廊道通过连续性评价,成为舒适健康的城市河流空间发展依据[15]。结合景观特征分区和物质设施空间相互作用的关联分析,苏州河生态连通度和可达性评价提供城市河流廊道区域健康发展辅助决策工具[16-17]。

前期的研究可以看出,在蓝绿空间土地利用景观格局优化中,大尺度的研究较多。城市中观尺度滨河区是更直接关联城市生态、生活需求,其内部空间的构成特征评价和生态空间格局优化方法未得到应有的重视。本研究基于城市滨河生态格局子系统分类研究,从总体区域、河段及城-郊3个层面,定量化分析上海市特定区域骨干河流滨河绿地结构和格局特征,以提供该区域生态格局优化理性依据和更新建设方向。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

上海市位于长江三角洲区域(120°51′-122°E,30°41′-31°53′N)。市内河流、湖泊众多,水系发达,河网密布。选取黄浦江东西和南北走向河段围合区域内上海市部分骨干河流两岸的滨河空间作为研究区域(图1),该区域的水系相对完整,且不同河流的宽度具有较大差异性,绿地类型丰富多样,滨河区域土地利用强度较大,且具有用地类型的多样性。

根据DB33/T 614-2016《河道建设规范》中关于平原河网河道等级划分技术标准,按照30、30~70 m以及大于70 m确定河流等级(图2A),即中小型、区域性和流域性骨干河流;依据河流等级划定,并结合完整城市街区尺寸和道路边界线,确定缓冲区域边界。最终确定各等级河流的缓冲区范围分别为500~800、800~1 500、1 500~2 500 m。

1.2 数据来源及处理

采用2017年Google Earth下载的高清晰影像,参照调研获取的比例尺为1∶500 00的规划部门道路网络地形图矢量数据,在ArcGIS10.4软件平台上,选取地面控制点GCP进行几何精校正。通过将遥感影像数据与城市电子地图进行匹配叠加,采用人工可视化解译和实地补充调查相结合的方法,完成研究区水网和各类绿地斑块的空间属性识别,建立研究区滨河绿地景观信息数据库。

1.3 滨河区绿地的分类体系

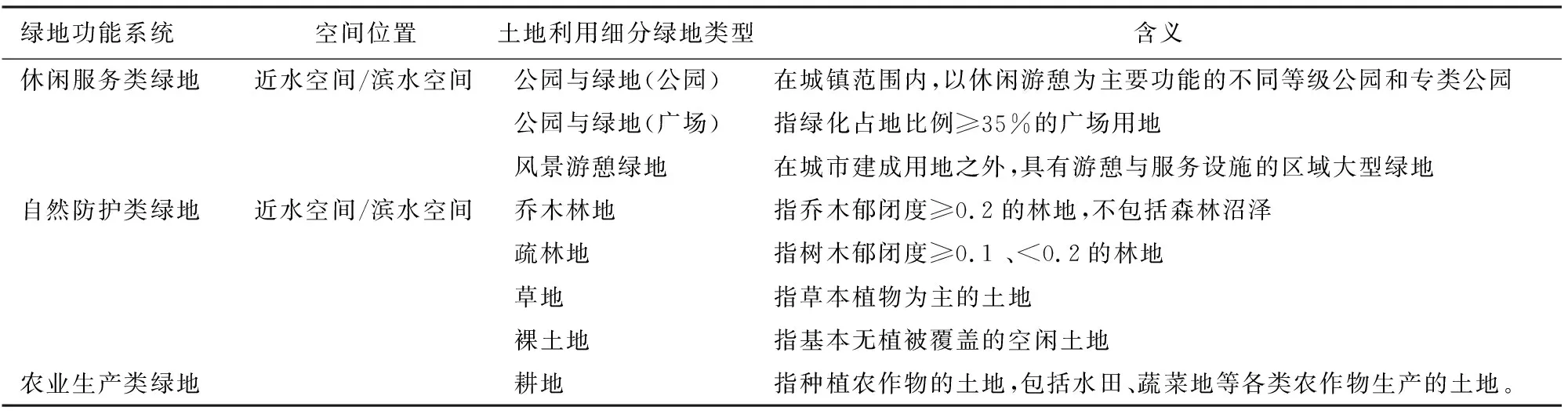

滨河区域绿地作为城市绿地系统子系统,其组成要素类型划分是这一子系统内部构成分析的基础。本研究采用“功能系统+区位+绿地类型”构型方法,形成了一套用于指导滨河绿地空间发展引导和实施管理的城市滨河区绿地分类体系(表1)。

滨河绿地景观功能系统分为三大系统,分别为:休闲服务类绿地,主导功能是提供给居民使用等社会服务功能为主;自然防护类绿地,主导功能是提供滨河自然状态水敏性预留和防护作用;农业生产类绿地,目标是提供城市居民生产生活需要的农业用地。对接不同土地管理目标,将紧邻河流的空间界定为近水空间,其他临河建设空间区域界定为滨水空间;同时,土地利用细分类型应用于滨河绿地类型划分,划分依据主要采用《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017)中关于广域绿色空间的土地类型,并结合《城市绿地分类标准》(CJJ/T 85-2017)中区域绿地类型划分。

图1 研究区骨干河流和滨河绿地现状分布

表1 城市滨河区绿地分类体系

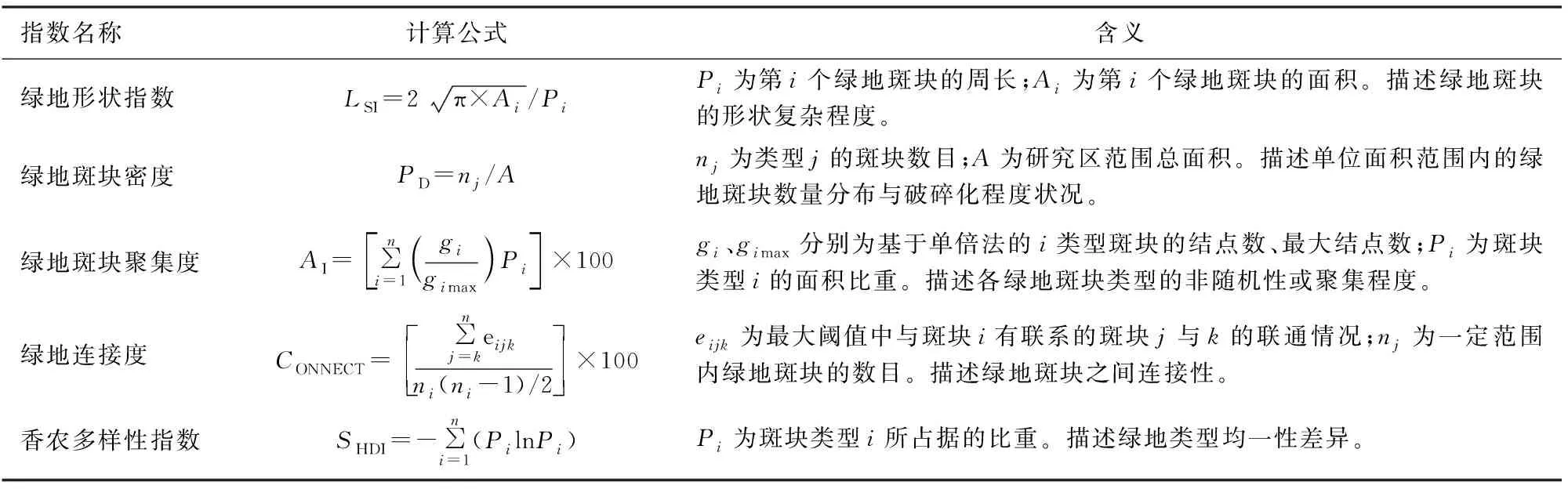

1.4 绿地空间构成和景观格局指数分析

对滨河区绿地景观空间结构进行定量化分析,从绿地景观空间构成和景观格局指数2个方面描述绿地景观构成状况。绿地景观空间构成量化指标包括:各类型绿地面积占比、植被覆盖率(Fv);绿地景观格局指数选取,一是反映景观斑块形状特征:景观形状指数(LSI);二是反映斑块间相互关系特征:斑块密度(PD)、聚集度(AI)、连接度(CONNECT);三是反映景观整体格局特征指数:香农多样性指数(SHDI)。其计算公式与含义[19]见表2。运用景观生态学软件Fragstats4.2计算研究区的景观格局指数,其中栅格大小为13 m×13 m。

2 结果与分析

2.1 绿地空间构成分析

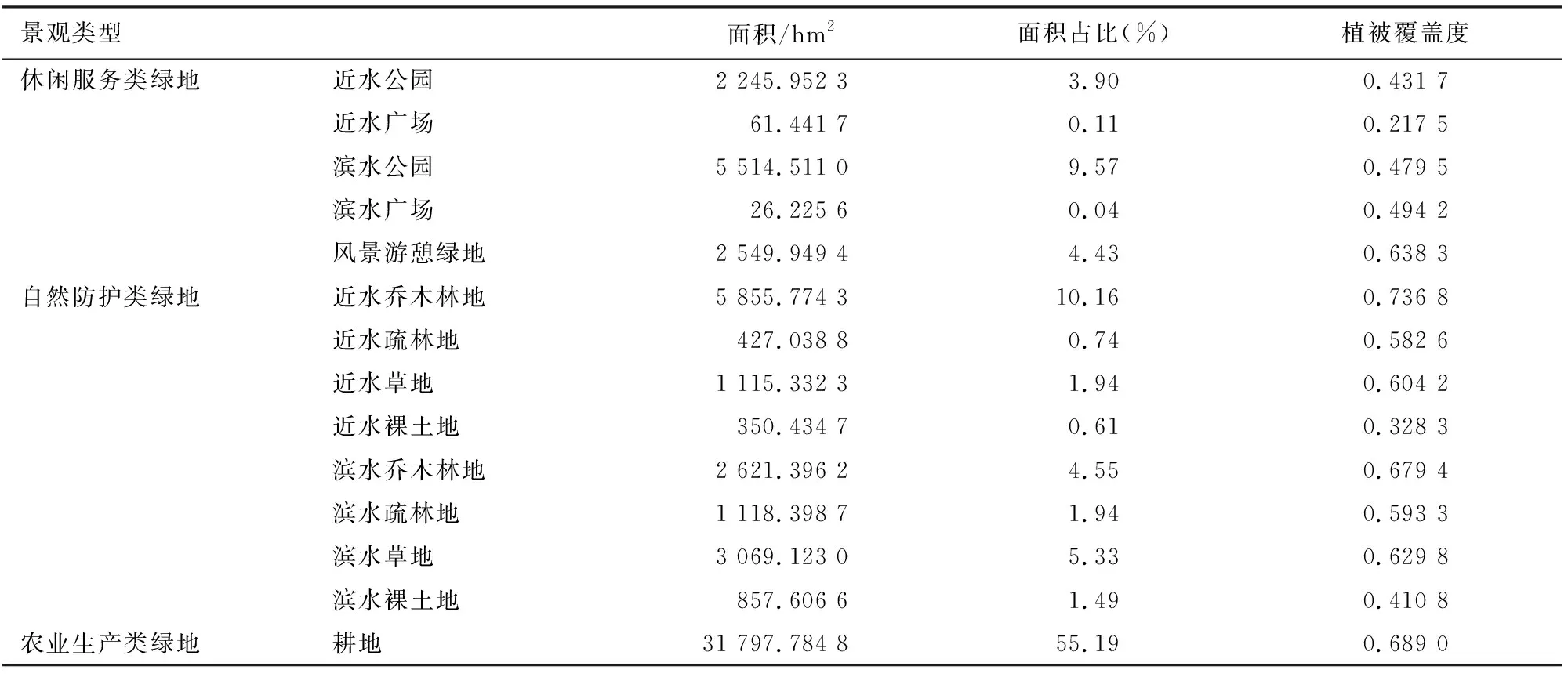

2.1.1 河网总体层面滨河绿地的空间构成分析 上海市滨河建设区绿地景观各类型构成指标分类统计(表3)。研究区内绿地景观中,耕地面积占比最大,占整体区域绿地构成总量的55.194%。除耕地外,位于研究区范围内景观类型前五的分别为近水乔木林地、滨水公园、滨水草地、滨水乔木林地和风景游憩绿地,且它们的面积占比与剩余景观类型面积占比相差较大,其总和也接近耕地除外的景观类型面积的75%。广场的面积占比最小,仅占总面积的0.15%左右。乔木林地、耕地和风景游憩绿地的植被覆盖度较高,公园绿地、疏林草地类型覆盖度均值在研究区域不高;而近水广场和近水裸土地的植被覆盖度很低。

图2 不同等级河流和不同功能类型绿地分布

表2 研究选取的景观格局指数及含义

2.1.2 河段层面滨河绿地的空间构成分析 研究区各河段在滨河区域绿地构成方面与河道等级、河流流经的城郊区位以及周边土地利用状况有着明显的关联影响。结合研究区滨河绿地现有空间构成特点,河段层面归类分析见表4。中小型河流的3种滨河绿地特征类型,均具有高密度开发伴生的滨河空间开发特点。上海在2016年以来持续推进中小河道综合整治,为中小型河流为居民生活便利提供了一定的公园绿地空间;区域性骨干河流滨河绿地类型多元,开发建设重点景观河流具有较好的休闲服务功能,郊区段基本农业生产服务功能主导。主体位于郊区和部分跨越郊区的河段,近水空间休闲服务功能很弱,植被覆盖度亟须改进;大型流域性河流作为上海城市的地标和形象,在城乡发展的各阶段都进行了多次规划和建设,形成生态保护和景观休闲服务全域性发展。

表3 上海市骨干河流滨河区绿地景观构成

表4 各河段滨河区绿地空间构成分析

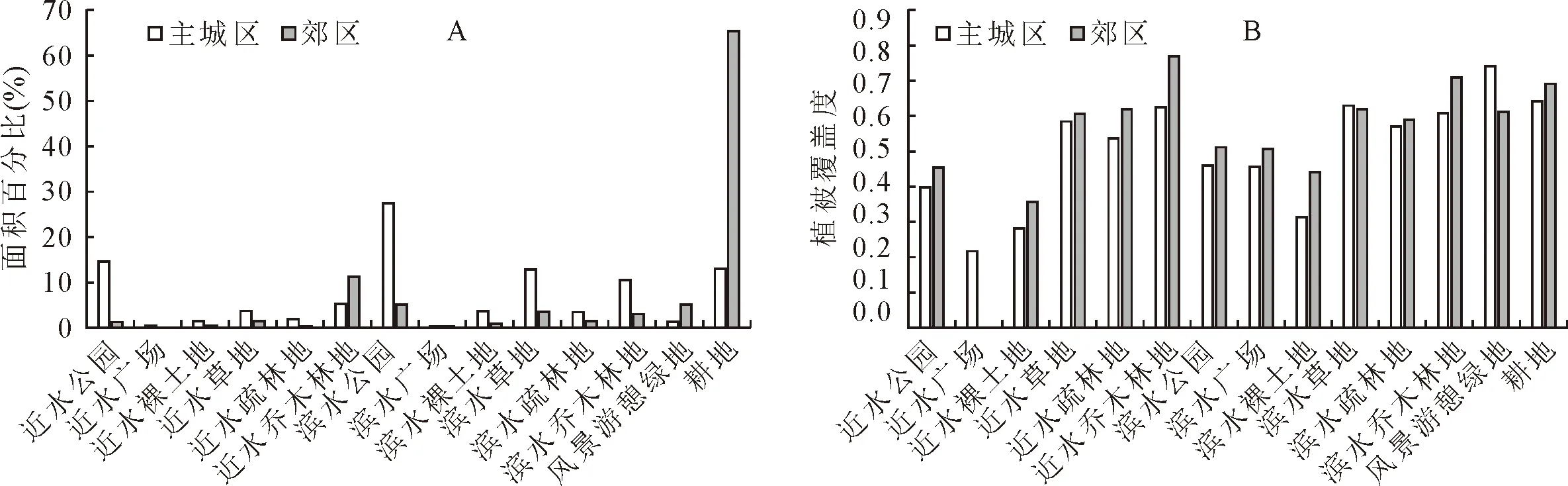

2.1.3 主城区与郊区滨河绿地的空间构成比较分析 对比主城区和郊区绿地类型的比例构成(图3A),可以看出:主城区范围内,绿地的构成类型,以公园、乔木林地和草地占比较大;郊区范围内,公园面积占比仍然较大,草地和乔木林地也是主要的郊区河段绿地类型。但较之主城区,除了近水绿带中乔木林地比重有明显增长,其他绿地类型比例下降较大;耕地在郊区占据特别大。主城区尚有部分耕地,但面积远远低于郊区;郊区以郊野公园和森林公园为主的风景游憩绿地和滨水公园比重也较大,依靠自然水体布局城市游憩和公共绿色空间是一个明显特征。

绿地构成各类型覆盖度可以间接反映绿地空间中软质景观和硬质景观的占比,由图3B可以看出,滨河区域广场硬质化特征明显;黄浦江等水系的防洪设计等要求,使得滨江广场等硬质化程度特高;公园在本研究中代表绿化覆盖高,有别于疏林地和草地的滨河开敞空间。但是,从目前覆盖度比值看,主城区和郊区绿化覆盖度均没有达到60%。一定程度反映滨河区域的部分公园需要提高绿化品质。郊区大多数绿地类型的植被覆盖度略高于主城区。主城区滨河绿化各种类型需要总体提升;结合前面面积比重分布情况,郊区以耕地为主体构成,滨河绿化覆盖品质也要从绿地景观的类型多样性和绿化覆盖方面进行全面提升。

2.2 滨河绿地景观格局分析

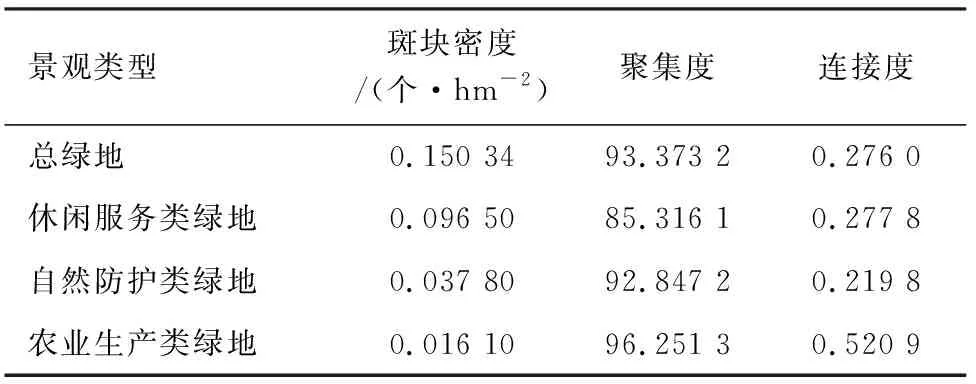

2.2.1 河网总体层面滨河绿地的景观指数分析 按绿地功能进行分类,进一步分析服务不同功能的绿地景观格局特征(表5)。休闲服务类绿地的斑块密度最大,聚集度相对较小,连接度较小,说明供人们日常休闲使用的公园等破碎化程度高,分布最为分散,且连通性较差,需要加强其与周边绿地景观的互联互通。自然防护类绿地的斑块密度较小,聚集度较大。农业生产类绿地的斑块密度最小,聚集度最大,连接度最大,说明耕地形状较为规整,破碎化程度低,多为集中连片布局,且绿地间联系紧密,连通性较好。

对研究区域各滨河绿地空间进行景观格局的景观形状指数、聚集度和连接度指数可视化分析和等级划分(图4),可以更清楚地呈现这些绿地空间关系分布现状的差异。景观形状指数的5个等级分异,呈现出主城区和郊区滨河绿地具有显著差异,主城区远远小于郊区。主城区滨河绿地多为人工建设,整体上景观形状指数较小,形状相对较为简单规则;聚集度指数分异特征呈现明显的圈层式结构,由中心城到主城区边缘再到郊区逐渐增大。连接度指数总体呈现为低值,绿地斑块之间的连续性很差。城市高密度发展区河流段,滨河绿地各斑块连接度相对较好,这是政策力作用下形成了连续性的生态景观廊道。

图3 上海市城区与郊区滨河绿地类型构成比例和植被覆盖度比较

注:A.景观形状指数;B.聚集度;C.连接度。

表5 上海市骨干河流滨河区绿地景观格局指数

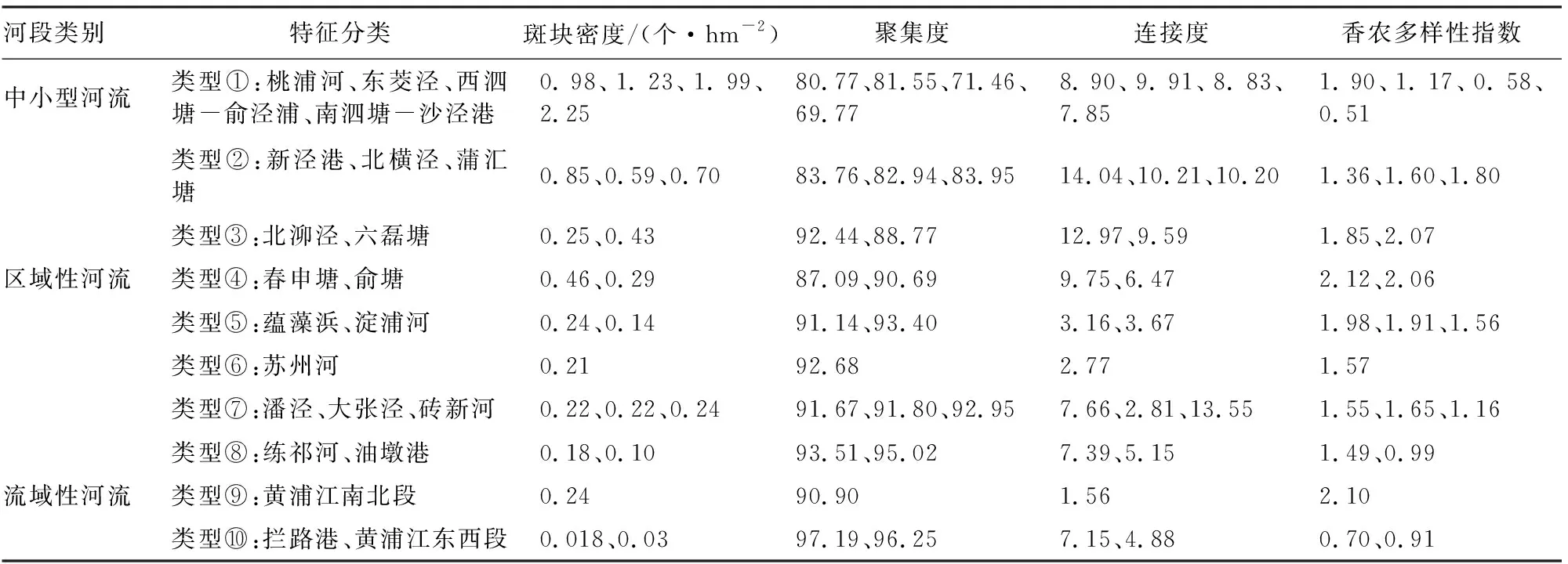

2.2.2 河段层面滨河绿地的景观指数分析 通过计算不同河流滨河区的绿地景观格局指数(表6)可以看出研究区各类型河流滨河绿地的分布特征。中小型河流的滨河区绿地格局多具有斑块密度较大,聚集度较小,连接度相对较大。主体景观指数特征反映出这类河流在中心城区斑块数量多,较为破碎化;同时,近水和滨水空间绿地格局发展相对成熟,绿地连接度高。其中类型①存在滨水公园类型单一分布,出现多样性指数较低河流。其他河流滨河区绿地多样性指数均较高,多功能复合发展;区域性河流的滨河区绿地格局多具有斑块密度小,聚集度高,多样性指数较高的特征。滨河区绿地大尺度斑块为主,但滨河绿地连接度差异性大。主城区的河流连接度相对较高;郊区河流除了大张泾绿地景观较为孤立,郊区河流绿地连接度相对较高;跨主城区和郊区的河流,连接度均较低,城与郊协同发展不足;流域性骨干河流均属于黄浦江主干河道,多大规模的耕地斑块,造成其滨河区绿地斑块密度非常小,聚集度特别高,连接度较低。黄浦江南北段,因跨越主城区不同位置,绿地功能空间类型构成多样。郊区段,生态防护功能主导,多样性指数低。

表6 各河段滨河区绿地景观格局指数

2.2.3 主城区与郊区滨河绿地的景观指数比较分析 主城区和郊区骨干河流滨河区绿地的主导功能不同,通过分析主城区和郊区不同滨河绿地景观格局(图5),可以区分河流不同区位的绿地景观特征。

主城区各类型滨河绿地的斑块密度、连接度基本大于郊区,且休闲服务类绿地的斑块密度、农业生产类绿地的连接度显著大于郊区,主城区滨河绿地的香农多样性指数也大于郊区;主城区各类型滨河绿地的聚集度均小于郊区,且景观形状指数也小于郊区(图4、图5)。上海市主城区滨河绿地形状上更为简单规整,分布上更为分散和破碎化,绿地间联系更紧密,连通性更好,以及景观类型更多样化。

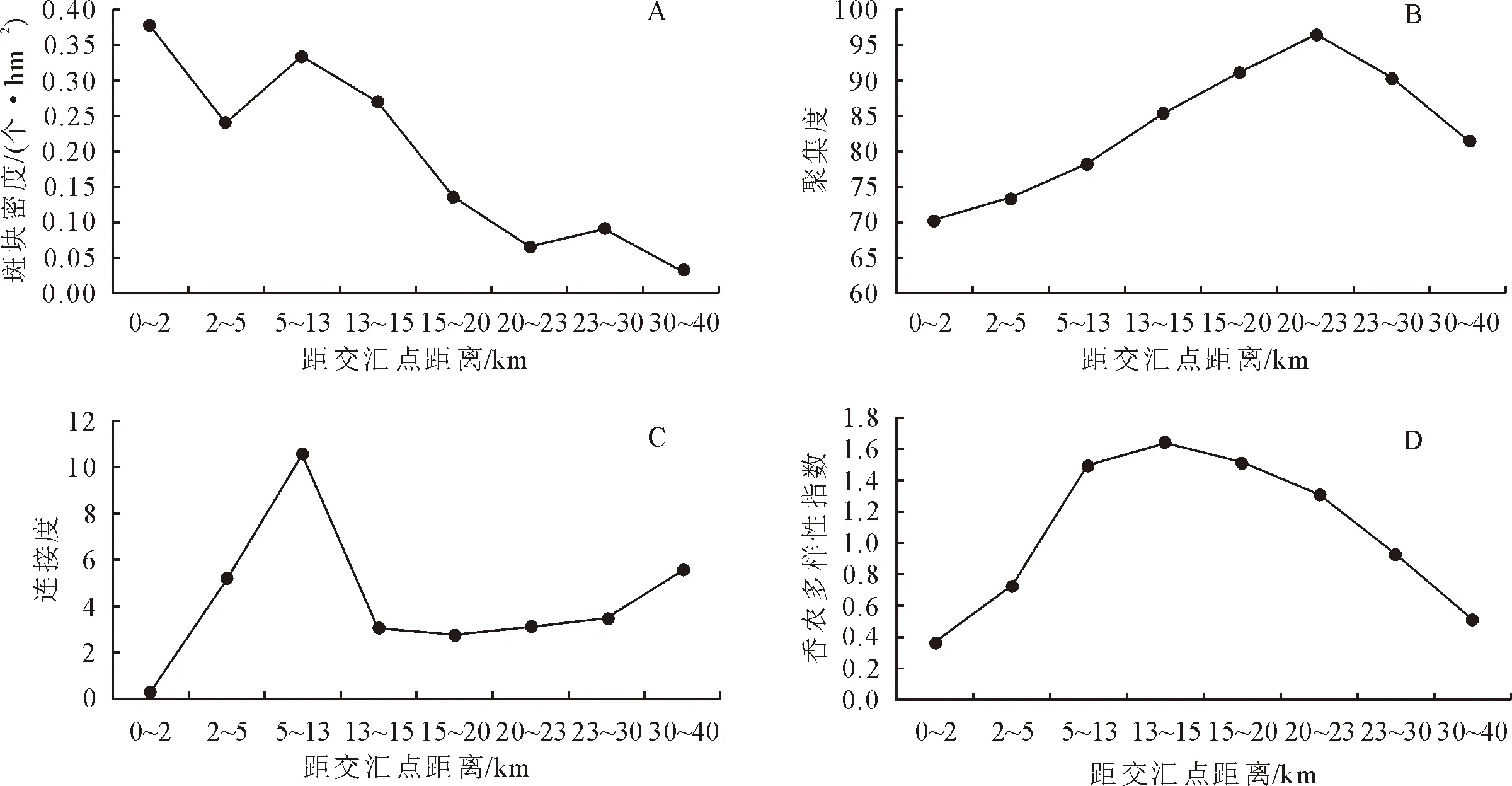

选取东西跨越城区与郊区的苏州河,以苏州河与黄浦江的交汇点为起点分析其景观指数梯度,进一步分析城-郊的显著梯度分异(图6)。地理区位情况为:0~13 km段位于中心城区,20 km范围内为主城区段,20~23 km为城乡交错带段,>23 km为郊区段。其斑块密度大体呈现从中心城到郊区递减的趋势。中心城区绿地斑块破碎,向郊区逐渐减弱;聚集度从中心城到主城区逐渐提高,郊区聚集度略有降低但仍远大于中心城。郊区较大面积的耕地类型具有较高集聚度。主城区近些年开发形成的新居住片区,公园绿地聚集度非常高;连接度在中心城随距离递增,在中心城和主城区交界地带,用地情况复杂,滨河绿地的连接度显著减小;香农多样性指数在5~23 km段较大,地表的土地覆被较为复杂。中心城区公园类型主导,而郊区滨河绿地类型多为耕地,因此香农多样性指数均较小。

3 结论与讨论

3.1 结论

3.1.1 总体格局特征 滨河区绿地构成比例失衡,绿地斑块空间分布不均衡。近水(带状)区域以乔木林地、草地自然形态防护功能为主要绿地类型,公园绿地次之,然而占比不大;滨水(腹地)区域公园绿地、草地、乔木林地为主要绿地类型;植被覆盖度均不高。休闲服务大类的绿地数量多,分布分散,连通度低;自然形态大类绿地数量相对较少,集中分布,连接度低;农业生产类斑块集中成片分布,相互邻接,连接度高。

注:A.斑块密度;B.聚集度;C.连接度;D.香农多样性指数。

注:A.斑块密度;B.聚集度;C.连接度;D.香农多样性指数。

3.1.2 河段空间特征 各河流段空间构成和景观格局分布具有显著的地理区位带来的空间分异特征。主体位于主城区的中小型河流,休闲服务大类体系相对完善,连接度也相对较好,但植被覆盖度不高。在主城区内的区域性河流,近水和滨水空间休闲服务功能较好。跨越城区和郊区的河流,绿地构成和格局空间分异明显。郊区区域性河流农业和休闲游憩功能为主导,绿地斑块集聚度高,近水绿地连接度较低。流域性河流,滨水乔木林地和大型风景游憩绿地占比较大,植被覆盖度高。绿地斑块密度非常小,集聚度高。主城区河段绿地斑块相对分散,植被覆盖率和连接度偏低。

3.1.3 城-郊分异特征 主城区较之郊区,前者以公园为主导,后者以耕地和滨水乔木林地为主导。绿地斑块密度从中心城到郊区递减;聚集度从中心城到主城区递增的趋势;连接度除局部建设较好的区段外,总体是低值;香农多样性指数呈现“单峰”变化曲线。

3.2 讨论和建议

本研究试图建构城市尺度滨河土地资源分类评价和管理的新方法。主要采用高清晰影像解译方法,在详实的数据库构建基础上,根据绿地生态服务功能划分休闲服务类、自然防护类和农业生产类3个子系统,并确定滨河区域绿地管理类型,有利于自然资源的控制管理。在作为研究基石的空间分类基础上,采用景观格局指数分析各子系统空间生态格局关联性,在滨河区探讨了总体区域、河段及城-郊3个层面的绿地空间分布和要素格局特征。这些城市中观尺度的滨河区域绿地格局问题的发现,为上海市蓝绿空间系统结构优化提供可能。

为更好地发挥城市绿地的生态功能,今后滨河建设区的绿地景观建设中发展建议如下。

高密度核心片区河流:休闲功能主导的绿地格局主要问题是近水空间绿地规模受限,斑块密度和聚集度均相对较小。应该考虑闲置土地和草地等类型的转化,并结合老旧区片的更新提升滨水区整体空间完整结构;主城新发展区片的区域性河流仍然存在河流滨岸带处于自然防护草地和疏林地状态。根据主城区功能定位的调整,结合有些产业用地迁出滨河段,提升绿地整体结构连通性;区域性跨越主城区和郊区的河流:城区与郊区空间整体绿地结构调整是其主要问题,整体连接度提高是关键。近水绿地空间实施整体贯通工程,完善城区和郊区整体结构连通性;郊区区域性河流:河流滨河绿地结构和分布格局亟需整体完善。结合大型郊野公园的建设,以及城市新发展特色小镇建设多功能绿地空间,增强蓝绿系统整体韧性发展;流域性河流:在郊区河段,景观类型单一。结合踏脚石斑块绿地和生态迁徙廊道的增设,适度完善整体结构;在主城区段,需进一步提升绿地质量,并提高其南部主城区边界地带的近水空间生态格局连通性。