基于区块链的非传统安全治理:以联合国为中心的考察

2023-01-06何健宇

何健宇

(1.暨南大学,广东 广州 510632)

全球化时代的到来,既蕴含巨大的机遇,亦衍生新的风险挑战。随着跨国性生产活动、物资运输、人员往来的繁盛,环境灾害、传染病疫、跨国犯罪、恐怖主义、国际难民等问题亦随之蔓延,其造成的生命财产损失、人道主义危机、社会经济凋敝等后果,业已被国际社会界定为严峻的安全威胁。由此,妥善应对此类非传统安全挑战,构成全球化时代世界政治的重要课题。

已有研究表明,非传统安全治理的推进,离不开国家、国际组织、企业、个人等多元行为体的相互协作。①Julius Cesar Trajano,“Advancing Non-Traditional Security Governance through Multi-Stakeholder Collaboration,”S.Rajaratnam School of International Studies Policy Report,2019,https://think-asia.org/handle/11540/10495,访问时间:2022年2月24日;余潇枫、王梦婷:“非传统安全共同体:一种跨国安全治理的新探索”,《国际安全研究》,2017年第1期,第4页。然而,不同行为体之间沟通不畅、众口难调甚至彼此猜忌,不免对多主体协作的推进构成制约。尤其是在国际无政府状态下,相关国际规则的羸弱、各方权责关系的模糊等弊病,使各行为体间相互隔阂、缺乏互信的问题挥之不去。由此造成的协作效能偏低、部分行为体“搭便车”甚至拒绝履约等现象,始终构成非传统安全治理后续拓展的重要瓶颈。①Vinod K.Aggarwal and Cédric Dupont,“Collaboration and Co-ordination in Global Political Economy,”in John Ravenhill,ed.,Global Political Economy,Oxford University Press,2020,p.52.因此,克服国际协作所面临的障碍,构筑更稳定长效的多主体共同治理模式,是应对非传统安全挑战的关键。对此,除了继续呼吁国际社会凝聚共识、增进互信,号召关键大国、大型企业和国际组织切实履行国际责任以外,亦须积极借助科学技术的进步,以降低相关治理过程的协作成本。

近年来迅速兴起的区块链技术(blockchain),正日益显示其在国际协作、协同治理中的应用潜力,受到国际社会的普遍重视。作为前沿的信息科技,区块链一度以“基于多计算机节点的去中心化数据处理”作为创始理念。然而,彻底的“去中心化”仅是带有乌托邦色彩的理想模式,在其实际运行中,区块链往往呈现为以多个计算机节点为基础的多中心化系统。②高奇琦:“主权区块链与全球区块链研究”,《世界经济与政治》,2020年第10期,第53页;卜学民:“论法定数字货币跨境流动的挑战与制度构建”,《太平洋学报》,2021年第6期,第25-38页。由此,区块链可被视为多元主体在特定机制下进行协作、实现共同决策与行动的平台。这种独特性能,与上述国际协作的内在逻辑相吻合。于是,在社会经济活动日益数字化、信息化的背景下,通过区块链平台搭建跨国协作机制、提升协同治理成效,正成为国际社会应对非传统安全挑战的新思路。具体而言,区块链基于计算机程序构筑协作平台的运行规则,以相对低廉的成本为治理主体提供明晰、稳定的制度环境。在该制度的引导下,各治理主体通过特定“共识算法”实现便捷沟通、共同决策,使治理实践中涉及的信息核实、资源调度等更为迅捷精准。因此,在这新型治理平台中,各参与主体违反协约、坐享其成的动机和空间均受到削弱,其进一步融入并维护治理平台、分享治理成果的意愿得到激发,由此,协同治理的实践在良性循环中得到推进。③Malcolm Campbell-Verduyn,“Introduction:What are Blockchain and How are They Relevant to Governance in the Contemporary Global Political Economy,”in Malcolm Campbell-Verduyn,ed.,Bitcoin and Beyond:Cryptocurrencies,Blockchains,and Global Governance,Routledge,2018,p.1.

事实上,以区块链技术带动国际协作的发展、应对各类非传统安全威胁,已成为相当显著的潮流。而作为当代国际协作的首要倡导者和组织者,联合国在其非传统安全治理工作中开发运用区块链技术,无疑是该潮流的集中体现。虽然联合国并非发展“链上”非传统安全治理的唯一行为体,但基于其成熟的组织架构和内部分工,联合国系统中不同专职部门因应各自领域所面临的风险挑战,将区块链与治理工作相结合,使“链上”非传统安全治理的开发运用走向规模化、体系化。同时,联合国在资金、技术、人才等方面的优势及其在国际社会的权威性,使其主导下的“链上”非传统安全治理模式更容易得到各方认可,构成其他治理主体发展类似项目时的重要参考,甚至在较大范围内成为国际标准。因此,考察联合国系统的“链上”非传统安全治理项目,有助于剖析区块链与该治理工作相互结合的基本理念、应用现状与发展前景。

一、区块链技术与非传统安全治理的契合

1.1 基于区块链的信用体系促进非传统安全治理中的资产运筹

基于区块链平台的数字资产管理,是该技术在社会经济领域最突出的应用。在分布式数据处理的模式下,各节点能在充分协调的基础上,对数字资产的数额大小、账户归属、转账流水等信息进行监督、认证,构成多中心化的公共信用管理平台。该性能有利于填补非传统安全治理中的“信用赤字”,在强化跨国性资产运筹能力的基础上,促使国际社会更好的应对经济全球化所衍生的负面效应。

其中,借助该信用管理功能促进经济模式转变、改善生产活动中浪费资源、危害环境的现象,构成区块链技术与非传统安全治理的首要契合点。全球化进程下跨国经济活动的兴盛,在带来世界财富快速增长的同时,亦加剧了生产活动对自然环境所造成的冲击与压力。随着跨国性社会化大生产对自然资源的持续开发,环境污染、生态紊乱、气候变暖等问题正构成当代最突出的新安全威胁。因此,推动经济活动的调整转型,促进各类产业向环境友好、节能减排的模式转变,是应对该安全风险的根本之策。而国际社会大举鼓励碳资产交易、倡导绿色金融的发展,便是催生环保型经济的关键。但是,由于此类经济形态的发展壮大离不开公共信用的支撑,因此,在主权国家各自为政、各国金融系统各行其是的格局下,跨国信用体系的羸弱,正制约碳资产的互认与交易、阻碍各类绿色债券和绿色期货的认证与流通。

在此背景下,基于区块链平台的跨国信用体系,使国际社会看到了拓展、优化绿色资产交易、流通的契机。通过将数字化的碳资产、绿色证券等置于区块链平台,各节点可在缺乏中心权威的情况下对资产的数额、所有权和流通轨迹等进行管理,使此类资产运营和调配能在诚信、透明、有序的信用环境中得到拓展,在繁荣绿色经济的同时提升国际社会防控环境危机的成效。①Alastair Marke,Transforming Climate Finance and Green Investment with Blockchains,Elsevier Inc.,2018,pp.15-17.

1.2 基于区块链的监管体系促进非传统安全治理中的货运追踪

随着区块链技术的快速推广,其应用范围已超越单纯的数字资产管理,逐步在实物、货品的追踪监管领域得到运用。借助电子标签、数字标识码等手段,货品信息可被录入数据库,并在区块链平台上得到管理。由此形成的基于分布式数据技术的物流审核、追踪系统,有助于缓解跨国货运监管中的紊乱低效,促进国际社会共同应对全球物流体系中的风险挑战。作为全球化的必然结果,各类原料、产品的跨国流通,无疑是世界经济高效运行的必要支撑。然而,跨国物流品类众多、链条冗长等特性,提升了监管工作的难度和成本。而国际上物流管理体制的相对薄弱、国家间信息共享和工作协调的相对滞后,又造成相关监管漏洞的日益显著,致使国际物流成为各类违法犯罪的温床。于是,从最初的伪劣货物贩运,到后来的违法危险品走私,与跨国物流相关的非法行为已从一般性的社会经济问题上升为严峻的国际安全威胁。

因此,借助区块链平台降低国际物流监管中的沟通成本、提高跨国协调效能,是提升国际物流安全性的重要尝试。利用多节点同步记录、共同储存的链式数据库,区块链确立对货品基本属性、产地来源等的精准认定,防止对货物信息的非法篡改。在此基础上,只要物流体系中各运输、仓储环节均以物品的电子标识作为交割、审批的凭证,各区块链节点可对物品的流动过程进行监督,杜绝以次充好、假冒伪劣、非法制售的货品混入物流体系,从而使货运链条更规范合法、安全可靠。②Nick Vyas,Aljosja Beije and Bhaskar Krishnamachari,Blockchain and the Supply Chain:Concepts,Strategies and Practical Applications,Kogan Page Limited,2019,p.109.

1.3 基于区块链的认证体系促进非传统安全治理中的人道救援

类似的,基于区块链的数据管理模式也能在人口信息的记录、认证上得到应用。在当前技术条件下,通过采集指纹、虹膜、人脸轮廓等生物信息,计算机能建立专属于个人的电子身份标识,其精确性和可靠程度甚至高于传统的身份证件和其他鉴定材料。由此形成的人口信息数据被纳入区块链后,各节点便可对人员信息的录入、认证、修改等进行协同管理。该功能在流动人口管理中的应用,进一步提高了区块链与国际非传统安全治理的契合度。长期以来,大规模的国际人口流动与全球化的拓展互为因果。但无可否认,该进程所包含的局部失调与紊乱,正衍生严峻的跨国性安全风险。一旦个别国家和地区在全球政治经济竞争中居于劣势、陷入衰颓,并造成民众的流离失所、困顿无助,人口跨国流动的进程将由于国际难民、人口贩运等现象的频发而蒙上阴影。

因此,设法管控此类人道灾难及其衍生的负面社会、经济效应,构成全球化后续推进时的突出难题。其中,国际上对跨国人员身份的认证缺失和管理滞后,是相关治理工作力有未逮的重要原因。在由主权国家构成的现代国际体系中,涉及人口身份信息的管理认证工作,主要由各国政府承担。然而,跨国难民和人口贩运的盛行,正使该体系陷入局部失灵的尴尬。流动人口居无定所、成分庞杂的特点,使其身份信息高度混乱残缺、身份篡改和信息伪造泛滥成灾,造成国际社会救助难民、打击贩运的努力成效不彰。这便突显了在该领域引入区块链技术的迫切性。通过将流动人口的电子身份标识纳入分布式数据平台,相关治理节点能以较低成本构建跨国性的人口信息系统,以优化对人员资料的监督管理,提升人道救援的精准性。①Gilbert Fridgen,Florian Guggenmos,Jannik Lockl,Alexander Rieger,AndréSchweizer and Nils Urbach,“Developing an Evaluation Framework for Blockchain in the Public Sector:The Example of the German Asylum Process,”in W.Prinz and P.Hoschka,eds.,Proceedings of the 1st ERCIM Blockchain Workshop 2018,European Society for Socially Embedded Technologies,2018,p.2.在此意义上,跨国人口流动所引发的安全危机和人道灾难越是严峻,则“链上”身份认证与人口管理的价值便越是突显。

二、“链上”非传统安全治理的理念融入联合国系统

2.1 “链上”信用与环境安全

区块链与非传统安全治理的契合,迅速引起联合国的关注。结合各自安全治理工作的特点、需求,联合国相关部门积极研究区块链的技术优势、开发区块链的应用模式。这使“链上”治理的思想逐步融入联合国的工作理念。由此,区块链与相关安全问题治理的结合,也因联合国的推动而趋于明晰化、体系化。

在此过程中,以区块链构建资产信用体系的思想,正塑造联合国应对环境安全问题的工作规划。已有跨国治理模式在气候、生态危机下显得捉襟见肘,驱动联合国尝试以区块链推动相关治理的优化。为此,联合国气候变化框架公约(UNFCCC)秘书处于2017年牵头成立“气候链联盟”(Climate Chain Coalition,简称CCC),使陆续加盟的国际组织、企业能利用该平台探讨“链上”气候与生态治理的具体模式、凝聚各方对“链上”环保工作的共识。

其中,区块链特有的便捷信用功能,尤其受到“气候链联盟”重视,为各方推动绿色经济开辟了新路径。于是,在气候生态议题上遭遇工作瓶颈的联合国部门,相继对该理念作出积极响应,着手研讨“链上”信用与本部门工作相结合的具体思路。由此,区块链在资产认定、资产调度方面的应用性,正随着联合国环境治理工作的推进而趋于具体化。其中,联合国环境规划署(UNEP)等部门倡导世界“碳经济”、引领绿色节能事业的总体部署,为“链上”信用奠定了明确的应用路线。具体而言,如果国际社会能在联合国环境规划署等的引导下,促使各经济主体的碳排放权限、碳排放规模等数据纳入跨国性的区块链账本,由此形成的“链上”碳资产确权、碳资产交易功能,将进一步为国际碳市场的运行排除障碍,为联合国推动《巴黎气候协定》框架下的国际减碳进程注入活力,从而带动环球绿色经济的壮大。②“Blockchain Technology and Environmental Sustainability,”UNEP Foresight Brief 2019,https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34226/FB019.pdf?sequence=1&isAllowed=y,访问时间:2021年11月20日。而随着国际社会发展绿色经济的信心持续高涨,为相关新业态提供跨国金融支撑的需求,又进一步提升区块链信用平台的实用价值,使联合国更能依托世界银行等部门的业务优势,通过发行“链上”债券等方式运筹绿色经济所急需的资金。③World Bank,“IBRD Funding Program,”2021,https://treasury.worldbank.org/en/about/unit/treasury/ibrd,访问时间:2021年11月20日。此类工作思路的不断完善和细化,表明以区块链培育全球绿色经济的理念,正构成联合国系统开展环境、气候治理工作的新前沿。

2.2 “链上”监管与物流安全

在涉及货运安全的议题上,出于对全球化进程的长期关注,联合国深知跨国物流管理不善所产生的风险不仅妨害全球贸易的拓展,也可能对国际安全构成危害。因此,基于区块链的跨国货运监管理念,尤为受到联合国有关部门的重视。早在2017年,联合国欧洲经济委员会(UNECE)便通过其下属的贸易便利化与电子商务中心(UN/CEFACT)推出研究项目,探讨区块链与跨国物流管理的结合。①United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business,“Blockchain White Papers Project Proposal,”April 2017.在项目组于2019年发布的白皮书中,该中心的专家团队认为区块链在记录货物信息、监控货运进程等方面的优势,有助监管机构和经济主体加强对跨国货物的来源追踪、防范物流体系中掺杂源头不明或来路不正的货品,从而有效降低国际经贸往来中的物流风险、促进全球贸易的平稳发展。②“Technical Applications of Blockchain to UN/CEFACT Deliverables,”UN/CEFACT White Paper 2019,https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/GuidanceMaterials/WhitePaperBlockchain _TechApplication.pdf,p.5,访问时间:2021年11月20日。

相应的,同样关注跨国经贸与物流安全的联合国粮食及农业组织(FAO)亦于2018年起接连发布“区块链在涉农食品产业中应用的新契机”等政策研究报告,指出依托区块链的农产品信息记录、监管平台,能对跨国农业贸易、运输过程中的检验检疫信息进行有效监督,从而抑制农品物流中潜藏的公共卫生风险。③Mischa Tripoli and Josef Schmidhuber,Emerging Opportunities for the Application of Blockchain in the Agri-food Industry,FAO and ICTSD,2018,p.18.

而随着“链上”物流监管的理念持续推广,其与联合国安全治理的结合范围亦逐步扩大。其中,借助区块链技术消除货运监管漏洞、打击犯罪分子利用国际物流从事非法活动,正成为联合国拓展“链上”物流治理的关键前沿。自2018年以来,联合国区域间犯罪与司法研究所(UNICRI)便开始关注区块链在国际司法、跨国警务方面的应用价值。④United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute,“Expert Workshop on Blockchain Opportunities and Challenges,”January 2018,https://unicri.it/news/article/2018-01-29_expert_workshop_on_blockchain,访问时间:2021年11月22日。随着相关研讨活动的推进,该研究所的专家团队意识到,基于区块链的物品识别与物流追溯,可在拦截跨国犯罪集团非法交易、监控国际恐怖组织走私贩运等方面发挥突出作用。⑤United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute,“Virtual Meeting on Supply Chain Security and Food Fraud,”November 2020,https://unicri.it/News/Supplychain-security-foodfraud,访问时间:2021年11月22日。随着该治理思路的日渐清晰,联合国反恐中心(UNCCT)等专职部门,亦愈发重视区块链技术与其追踪非法贸易、遏制恐怖融资等治理任务的契合性。⑥UN Counter-Terrorism Centre,“Countering the Financing of Terrorism,”2019,https://www.un.org/counterterrorism/counteringfinancing-of-terrorism,访问时间:2021年11月22日。由此,在此类部门的共同推动下,“链上”治理的理念持续融入联合国涉及打击跨国犯罪、反恐怖主义的工作部署。

2.3 “链上”认证与人的安全

在涉及基本人权保障、人道灾害防控等领域,由于联合国是国际人道事业的首要协调者,其对前沿科技在人道工作中的应用尤为关注。尤其在近年来各地局部冲突多发、政治经济形势波动的背景下,联合国在人权保护、人道救援等方面的力有未逮,使其倡导的“人的安全”理念蒙上阴影。于是,随着区块链在人道领域的应用潜力逐步显现,联合国正将“链上”治理的理念纳入相关工作部署。自2017年起,在项目事务办公室(UNOPS)、信息和通信技术办公室(UN-OICT))牵头下,联合国连续两年举办“人道区块链峰会”(Humanitarian Blockchain Summit),以推动区块链在相关人权机构、人道项目中的运用。⑦Office of Information and Communications Technology,“Blockchain for the United Nations,”November 2017,https://unite.un.org/techevents/humanitarian-blockchain,访问时间:2021年11月22日。

作为该系列峰会的核心论题,区块链在人口信息登记、人员身份认证方面的性能,及其在国际人道事业中的应用模式,始终是与会机构的关注焦点。①Patrick Verel,“Blockchain Possibilities Highlighted at Humanitarian Aid Conference,”2018,https://news.fordham.edu/politics-and-society/blockchain-possibilities-highlighted-at-humanitarianaid-conference/,访问时间:2021年11月22日。其中,在治理跨国难民问题上饱受压力的联合国世界粮食计划署(WFP)、联合国难民事务高级专员公署(UNHCR)等部门,尤为希望通过该峰会的平台,推动联合国系统及其合作伙伴善用区块链在难民身份记录、援助数据管理等方面的优越功能,以实现在经费和人手相对有限的情况下,避免其安置、救援行动因难民数目的急剧增加而陷入更大的紊乱。②Fordham University,“Humanitarian Blockchain Summit Agenda,”2017,https://www.fordham.edu/info/27433/humanitarian_blockchain_summit_agenda,访问时间:2021年11月23日。由此,随着峰会研讨交流的推进,以区块链助力跨国难民治理的思路,得到联合国系统内越来越多人士的支持。

而随着“链上”身份认证的引介和推广持续深入,联合国部门亦着力拓展“区块链+人道事业”的应用范围。尤其是在与跨国人口流动相关的犯罪活动日益猖獗之际,联合国愈发意识到“链上”身份认证可在打击、防范相关不法行为的进程中进一步突显其价值。于是,作为牵头部门,联合国项目事务办公室和信息和通信技术办公室亦借助峰会的契机,布局区块链在应对跨国人口拐带、人口贩卖等工作中的应用。③UN Office of Information and Communications Technology,“Blockchain for Humanity,”https://ideas.unite.un.org/blockch ain4humanity/Page/Home,2017,访问时间:2021年11月23日。可以说,此类峰会活动使涉及人道工作的部门强化了对区块链的认识和信心,基于此,联合国对于“链上”人道事业的共识正不断得到凝聚和巩固。

三、以联合国为中心的“链上”非传统安全治理实践

3.1 “链上”信用体系助力生态灾害防治

随着“链上”非传统安全治理的思路在其工作部署中日趋明晰,联合国正根据当前政治形势、结合已有工作基础,针对不同的非传统安全挑战推出基于区块链的治理项目。在涉及环境生态治理的领域,由于减少温室气体排放、抑制全球气候变暖正受到国际社会高度重视、构成非传统安全治理的焦点议题,因此,联合国着力推动“链上”信用在发展国际碳交易、延缓气候变暖等方面的应用。目前,联合国气候变化框架公约秘书处、联合国环境规划署等部门,已开始与丹麦技术大学等机构合作,研发基于区块链的碳交易平台,使相关监管机构、国际组织、企业成为区块链节点,以实现对碳经济信息的共同管理。④United Nations Environment Programme,“Accelerating Climate Change Action through Blockchain Technology:UNEP DTU Partnership is Focusing Research on Blockchain Technology and its Potential Applications in Achieving the Goals in the Paris A,”November 2018,https://unepdtu.org/accelerating-climate-change-actionthrough-blockchain-technology/,访问时间:2021年11月23日;United Nations Environment Programme,“Blockchain Hackathon Win for UNEP DTU Partnership Researcher,”September 2019,https://unepdtu.org/blockchain-hackathon-win-for-unep-dtu-partnershipresearcher/,访问时间:2021年11月23日。借助其多节点同步监督的机制,该“链上”平台试图将相关市场主体的碳排放量、碳排放指标等数据纳入分布式数据库,并利用其维护信息安全、防止非法篡改的功能,确立可靠的“链上”碳信用体系。在此基础上,各运营、监管节点将基于共识算法,对不同市场主体间的碳排放权交易进行审核、认证和存储,实现交易流程的明晰便捷。由此,联合国试图以区块链促成多主体的协调合作,共同改善国际碳市场中碳足迹(carbon footprint)记录模糊、排放权互不承认的尴尬,通过提升国际碳交易的活跃度,强化对气候变暖问题的协同治理。

依循相似思路,联合国试图扩展“链上”信用的适用范围,以提升其促进绿色经济的力度。作为其重要执行部门,世界银行已开始在其债券业务中引入区块链技术,为涉及可持续发展、环境保护的投资项目奠定金融基础。该计划已取得前期突破。通过与澳大利亚联邦银行(CBA)的合作,世界银行推出名为bond-i的“链上”债券项目。虽然只是此类融资模式的雏形,但该项目已初步形成多节点、多中心的债券运营方式。①Commonwealth Bank of Australia,“World Bank and CBA Partner to Enable Secondary Bond Trading Recorded on Blockchain,”May 2019,https://www.commbank.com.au/guidance/newsroom/world-bank-and-cba-blockchain-bond-201905.html,访问时间:2021年11月22日。其中,不仅作为bond-i平台节点的世界银行和澳大利亚联邦银行将在区块链中共同负责债券的发行管理,政府的金融监管机构也将作为观察节点监督债券业务的运行。②World Bank,“World Bank Mandates Commonwealth Bank of Australia for World’s First Blockchain Bond,”August 2018,https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/08/09/world-bank-mandates-commonwealth-bank-of-australia-for-worlds-firstblockchain-bond,访问时间:2021年11月23日。由此,国际组织、商业银行和主权国家借助区块链强化了工作协同。这有助于提升资金流动的透明度和安全性,降低债券发行过程中的交易成本,使更多投资者愿意将资金投入与可持续发展、环境保护等相关的产业项目。而该融资模式的持续完善,也将弥补跨国性金融网络效能偏低的短板,促进绿色资金发放便捷化,进一步驱动欠发达国家绿色经济的发展和生态环境保护的提质增效。

3.2 “链上”监管体系优化供应链风险防范

伴随“链上”物流监管的理念持续推广,联合国以该模式防范国际供应链风险的实践亦逐步展开。由于该领域涉及的供应链条、物品种类纷繁多样,因此,联合国正根据其安全风险级别和实际危害程度,确立“链上”物流监管的优先方向。一方面,对于供应链规模庞大、与社会民生紧密相关的商品货物而言,其物流运输过程所衍生的风险容易被快速扩散和放大,为此,联合国迫切运用区块链提升监管工作的效力。目前,联合国粮农组织正计划以区块链平台构筑针对跨国农产品供销的溯源、监管体系,从而为国际社会应对食品安全风险、涉农病疫威胁等注入新动力。为使该宏大计划有序推进,粮农组织正在巴布亚新几内亚开展项目试点。借助基于区块链的农产品数据库,该项目将当地生猪养殖、加工、销售的全流程数据予以记录,并使相关政府部门、加工商、货运企业、终端超市等成为节点,以实现对生猪检验检疫、肉品安全品质等信息的共同监督。③Food and Agriculture Organization of the United Nations,“Pig Farmers in Papua New Guinea Capitalize on Blockchain Technology,”May 2019,http://www.fao.org/in-action/pig-farmers-inpapua-new-guinea/en/,访问时间:2021年11月23日。由此,各主体能在协调一致的基础上,防止销售的生猪携带传染性疾病、确保其终端产品无食品安全之虞,并及时以“链上”溯源对供应体系中来路不明的肉品进行识别和清理。按照粮农组织的部署,随着试点项目的成功运行,该“链上”监管模式将在其他国家和地区、其他农业产品的供应体系中得到推广,为全球涉农食品的供应销售构筑新的安全防线。

另一方面,某些种类的物品因其市场价格高昂、功能用途特殊,其供销渠道一旦被犯罪集团或恐怖组织所利用、把持,便容易衍生严峻的国际安全风险,因此,对此类供应体系的督导整治,亦成为联合国发展“链上”物流监管的重要突破口。其中,欧洲经济委员会已从2019年起联合欧洲矿业协会(Euromines)及其关联企业,创建针对国际矿物交易和运输的区块链监管平台。基于其多节点协同的分布式架构,该平台能对贵金属、宝石等矿材供应链进行溯源管理,使行业组织、监管机构和国际社会能对来源不正的矿物商品进行识别追踪。④“Volkswagen,UN,EU Oversee New Blockchain for Mineral Certification,”Ledger Insights,October 2019,https://www.ledgerinsights.com/mineral-certification-blockchain-volkswagen-un-eudmt/,访问时间:2021年11月25日。相应的,区域间犯罪与司法研究所、反恐中心等专职部门,亦于2020年尝试共建“链上”非法贸易识别系统,依托部门节点间信息共享、协同行动的便捷性,快速稽查非法商品交易的轨迹,精准打击涉及走私危险物品和恐怖融资的活动。由此,“链上”物流监管得以在国际司法、跨国警务的不同层面有序铺开,促其缓解协作低效、行动迟缓等长期弊病。①UNICRI,“Virtual Meeting on Supply Chain Security and Trafficking of Precious Metals,”December 2020,http://www.unicri.it/index.php/News/Supplychain-security-trafficking-preciousmetals,访问时间:2021年11月25日;UNICRI,“Launch of the Report‘Advances in Science and Technology to Combat Weapons of Mass Destruction(WMD)Terrorism’,”June 2021,http://www.unicri.it/index.php/News/Science-Technology-to-Combat-Weapons-of-Mass-Destruction-WMD-Terrorism,访问时间:2021年11月25日;Alfredo de Candia,“UNICRI:Blockchain Technology to Fight Terrorism,”July 2020,https://en.cryptonomist.ch/2020/07/14/unicri-blockchain-technology-to-fight-terrorism/,访问时间:2021年11月25日。

3.3 “链上”认证体系促进人道危机防控

由于联合国系统围绕“链上”人道救助理念所形成的共识,其在人道工作中运用区块链的积极性也显著提升。其中,因应跨国难民问题的严峻性,联合国部门正加紧推出基于区块链的难民救助项目。目前,联合国粮食计划署、难民署等已联合构建涉及跨国难民身份、受助情况的“链上”数据库。通过采集难民眼膜等生物信息,该平台为远离母国、缺少正规身份证明的人员建立精确、防伪造的身份信息。这有助提升难民援助工作的便捷性和精准度。在其援助约旦国内叙利亚难民的过程中,相关联合国部门将当地的货品零售商、自动超市等合作伙伴纳入“链上”协同体系。基于此,超市门店可根据援助计划和工作协议,对当地难民的眼膜进行扫描,经由“链上”认证机制核对其身份并据此发放援助物品。由此,联合国借助区块链实现了人道组织、商业机构的跨国协力,在节省物资运输成本的同时,提升了救援物品投放效率。②WFP,“Blockchain Against Hunger:Harnessing Technology In Support Of Syrian Refugees,”May 2017,https://www.wfp.org/news/blockchain-against-hunger-harnessing-technology-supportsyrian-refugees,访问时间:2021年11月25日。此后,联合国又先后在孟加拉国、黎巴嫩开展基于区块链的救助行动,初步形成富有成效、便于推广的“链上”难民救援工作模式。③Petru Dumitriu,“Blockchain Applications in the United Nations System:Towards a State of Readiness,”Report of the UN Joint Inspection Unit,July 2020,https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_7_english.pdf,p.8,访问时间:2021年11月25日。

而各方对区块链身份认证功能的认可与推崇,正促进其应用范围的延伸。其中,利用“链上”身份认证体系打击跨国人口贩卖,是该工作模式运用于人道领域的重要增长点。在不少欠发达国家,未成年人没有出生证明、缺少正式身份证件的现象广泛存在,这使人口贩卖集团有机可乘,通过伪造身份证明将未成年人拐卖出境,形成日趋严重的人道灾害。为此,项目事务办公室等正联同世界身份网络(World Identity Network,简称WIN),针对该问题开发基于区块链的身份认证系统。该项目正在摩尔多瓦开展试点,以“链上”认证平台弥补该国身份管理体系的缺失。④“Turning Invisible Children into Invincible Ones,”World Identity Network Report,September 2018,https://win.systems/wpcontent/uploads/2018/09/blockchain-for-humanity.pdf,p.5,访问时间:2021年11月25日。借助区块链在身份信息储存、查询上的优势,该项目计划为当地未成年人配备稳定可靠的电子身份信息,使边境管理部门能对出境的未成年人及其亲属关系进行审核。而随着该模式的优化成熟,联合国计划使其在更多地区得到推广运用,使相关国家的监管部门、公益组织、基层人道工作者等都能以区块链平台实现沟通协调,共同对外来未成年人的身份进行核实,并及时阻止将此类弱势群体贩为妓女、奴隶的不法之举。

四、“链上”非传统安全治理所面临的障碍

4.1 区块链的技术漏洞削弱治理模式的具体成效

在各部门的开拓下,以联合国为中心的“链上”非传统安全治理模式正初露雏形。但是,该模式要得到更多国际主体接纳并取得更大发展,仍面临不同方面的障碍。这首先体现为区块链技术本身所蕴含的风险。作为一种新兴技术,区块链不免带有稚嫩性,其衍生的技术漏洞,势必对相关治理工作造成干扰。上文的梳理表明,多节点协同既是区块链运行的突出特色,也是不同国际主体以节点身份参与治理工作的技术基础。但随着区块链应用范围的持续扩展,该数据处理模式自身的不成熟,正使多节点信息沟通、达成共识的过程暴露出纰漏、缺陷,导致相应的“链上”非传统安全治理活动面临遭受攻击的风险。

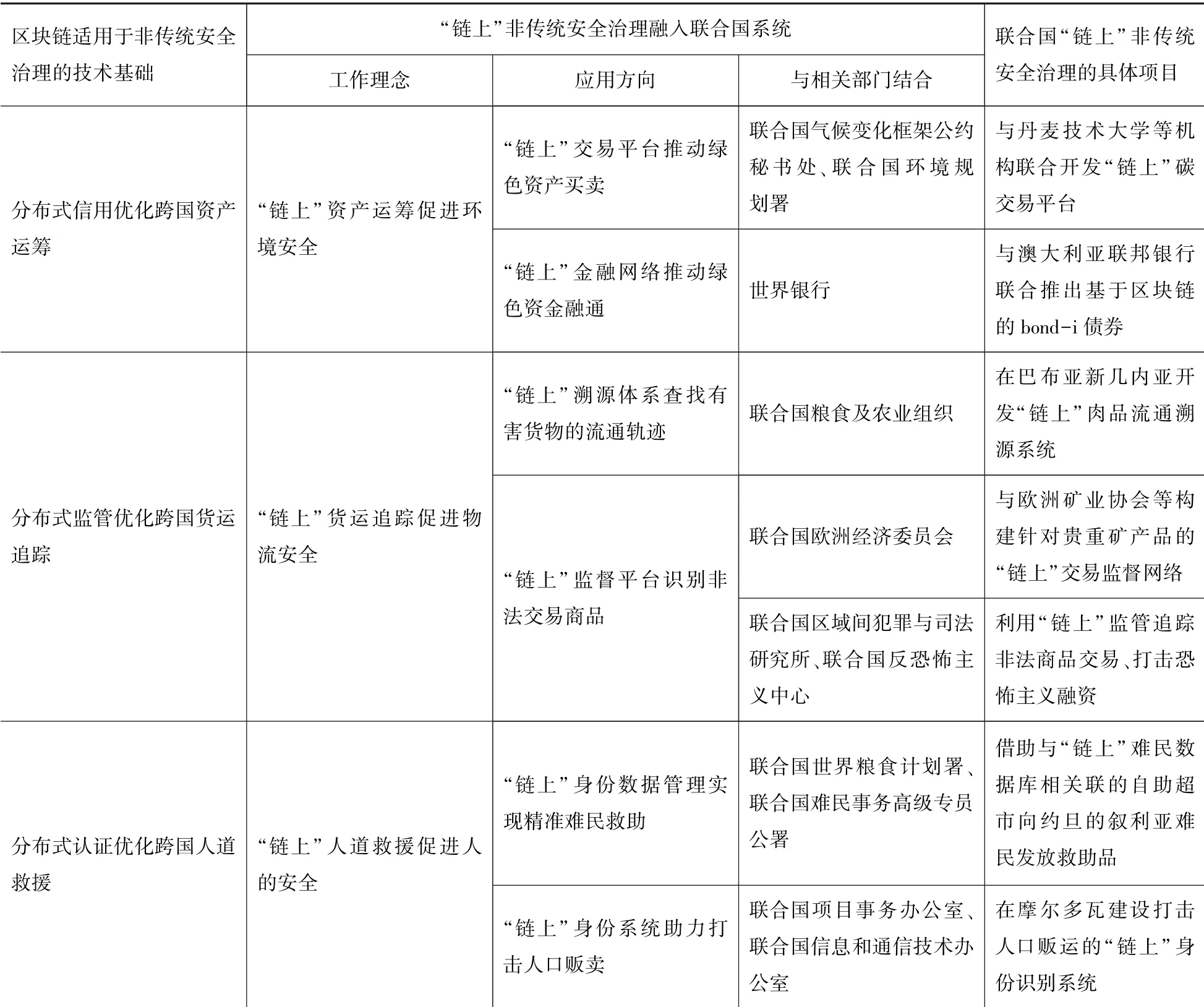

表1 区块链技术与联合国的非传统安全治理

一方面,作为“链上”非传统安全治理的首要基础,区块链节点需对相关数据实现共同监督与维护,这必然以各节点间畅顺、及时的网络通讯作为首要前提。①中国信息通信研究院、中国通信标准化协会:“区块链安全白皮书——技术应用篇(2018年)”,http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201809/P020180919411826104153.pdf,第20页,访问时间:2021年11月15日;魏松杰、吕伟龙、李莎莎:“区块链公链应用的典型安全问题综述”,《软件学报》,2020年第1期,第13-18页。这也意味着,在区块链体系中发挥基础性作用的“网络层”一旦出现漏洞并招致外来攻击,多节点治理的工作模式便可能出现波动。自各类区块链平台陆续运行以来,专门针对其组网机制而发动的日蚀攻击(eclipse attack)、DDoS攻击(DDoS attack),虽然在攻击手法上存在差异,但其造成的不良效应均会干扰区块链网络的信息传递,造成节点之间的沟通受阻,使部分节点对于关键数据的接收、监视出现错乱。而技术架构相对稚嫩、平台运行尚未完善的“链上”安全治理体系一旦遭受此类干扰,则各治理主体的协作不仅无法因区块链的引入而得到优化,甚至可能因信息传输的混乱而陷入沟通成本高昂、跨国合作低效等困境。

另一方面,由于“链上”非传统安全治理的推进过程,也是相关数据信息被修改、更新的进程,因此,只有各治理节点在区块链共识机制的引导下实现对数据改动的审核验证、对数据库的运作进行共同决策,相关安全治理工作才可能顺利完成。于是,一旦特定共识机制出现漏洞,多节点间达成共识、作出决策的进程便可能遭受冲击,使安全治理无法取得预期成果。事实上,随着区块链技术的发展,基于不同算法的共识机制亦相继问世,这在拓展区块链技术应用潜力的同时,亦使各种新漏洞频频暴露。相应的,针对不同共识机制的51%攻击(51% attack)、贿赂攻击(bribery attack)等,正造成各类区块链平台在审核数据、修改信息时出现紊乱。①Tian Guohua,Hu Yunhan and Chen Xiaofeng,“Research Progress on Attack and Defense Techniques in Block-chain System,”Journal of Software,Vol.32,No.5,2021,pp.1495-1525.因此,如果联合国及其合作伙伴的“链上”非传统安全治理不能对此类技术破绽进行有效应对,其涉及绿色经济、物流监管、人口认证等方面的项目,便可能出现资产账本错误、货运记录失准、身份信息混乱等问题,使相关治理方案无法在生态、经贸、人道等领域切实造福世界安全。

4.2 区块链的商业冲击拖延治理模式的实际执行

由于针对非传统安全问题的“链上”治理涉及对经济、商事活动的调节,相关经济主体、商业组织对该管治模式的响应程度,将影响此类治理项目的具体落实。虽然基于区块链的商业监管、商事合作确实有助于规范经营行为、优化行业生态,并间接促进企业的经济效益和盈利能力,但该前沿技术所蕴含的变革性,意味着“链上”非传统安全治理的推广将对已有商业模式构成冲击,并最终形成全新的商业经济运行形态。由此而来的不确定性、风险性,不免造成经济主体、商业组织对于此类治理项目心存疑窦、犹豫观望。

其中,商业经营模式转变过程中所涉及的成本投入,显然是“链上”项目投入应用时的重要障碍。为实现经营业务与区块链技术的结合,经营主体不仅要升级计算机软件并进行必要的人员培训,还需引入扫描、感应设备并对其经济活动、产品信息进行数字化,从而将相关数据录入区块链。该过程所涉及的技能培训成本、设备更新成本,将增添经营者的财务负担,使资本实力相对有限的商业主体对“链上”非传统安全治理项目望而却步。②UNECE, “White Paper on Blockchain in Trade Facilitation,”2020,https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE-457E_WPBlockchainTF.pdf,p.17,访问时间:2021年11月28日。

其次,“链上”商业监管和运营的核心,是对经营者的生产、销售信息进行多节点的协同监督和认证,这便要求对经济主体的经营数据进行深度挖掘和全面记录。这种新模式下的信息披露,容易引发部分经营者的敏感。一方面,出于规避税收等原因,个别经营者往往不愿公开其真实的生产和销售规模,因此,“链上”项目所要求的大规模数据录入,难以得到此类经济主体的支持。另一方面,即便是那些经营活动高度规范、会计信息公开透明的商业组织,也可能因严酷的市场竞争而希望对核心商业信息进行保密,以免遭到同行窃取。可以说,经营主体维护商业机密的意愿越强烈,其对于区块链技术的警惕也就越显著,因而对“链上”非传统安全治理有所抗拒。③同②,p.19。

第三,对于那些积极引入区块链的经济主体而言,其运用该技术实现货品溯源、优化物流管理的尝试,也可能对其他经营者造成冲击和威胁,并引发相应的质疑和抵制行为。在“链上”物流监管体系构建的过程中,经营者在利用区块链实现生产、加工、运输、销售等环节的信息共享和货品认证的同时,也在一定程度上促成了彼此间在产品标准、生产规模、加工方式、分销渠道等的磨合与协调。为了保障这种业务对接的高效可控,此类商业性的区块链平台往往只对获得所有成员认可、被授予权限的节点开放。由此,随着这种“链上”商业平台的发展成熟,参与其中的市场主体将结成带有一定排外性质的商业联盟。一旦该联盟借助区块链的优势大幅提升其运营效率、持续扩大市场占有率,其联合经营的模式将对其他市场主体构成较大压力、甚至被视为违反了公平竞争的市场原则,诱发其他同行的联合反对。而在商业法律体系较为成熟的国家和地区,此类“链上”商业共同体甚至可能触碰涉及反垄断的法律条款,引起烦琐的诉讼纠纷。因此,如果联合国和其他国际行为体在拓展“链上”非传统安全治理时无法有效规避此类商事摩擦,相关治理项目亦较难在全球层面充分铺开和落实。①Abigail Cessna,“Blockchain and Antitrust,”July 2019,https://talkingtech.cliffordchance.com/content/micro-cctech/en/about-talking-tech.html,访问时间:2021年11月28日。

4.3 区块链的政治敏感阻碍治理模式的推广普及

虽然联合国的“链上”非传统安全治理意在发动、整合各类国际主体的力量,但必须承认,作为世界政治的中坚力量,主权国家仍将在该新型治理的演进中发挥关键作用。这意味着,“链上”非传统安全治理与各国政府政治的互动,直接影响该治理模式的后续拓展。

然而,自区块链技术兴起以来,其与主权政府的关系一直存在敏感性。区块链最初作为数字货币的底层技术而引人关注并获得发展,源自国际上一些民间人士、技术专家不满个别国家政府滥用权力、滥发货币。为此,早期区块链和数字货币的开发者希望以多节点决策、去中心治理的方法,使跨国民间社会能在金融、经济和其他公共事务上实现自治,从而削弱甚或取消政府的管治权力。于是,早期区块链中所谓的“无中心”理念,几乎成为“无政府”的代名词,造成该前沿技术与政府政治、国家主权的内在紧张。直到各国政府开始意识到区块链在公共事务中的应用潜力,并尝试将区块链技术纳入其政治治理实践,国际上才兴起将区块链与国家主权、政府政策相调和、相适应的趋势,区块链技术主流化的空间才逐步得到扩大。

而作为当代世界最重要的政府间组织,联合国在推行“链上”非传统安全治理时,显然也要顺应该潮流。正由于当前联合国的国际治理权限源自各成员国的主权让渡,其运用区块链推行绿色经济、强化物流监管、提供身份认证等治理方案,亦必须以尊重各国主权、符合各国政策法规作为前提。可以说,联合国要真正实现区块链在非传统安全治理中的普及化、规模化,必须促使此类治理项目与相关国家政策和政府理念相匹配、并获得其政治高层的认可与支持。但显然,由于区块链所牵连的政治敏感领域较多,这种调适与磨合难以一蹴而就,因此,一旦该过程出现政治摩擦、政治分歧,将不免为这种前沿治理模式的后续发展增添波折。

从短期来看,“链上”非传统安全治理所面向的众多欠发达国家,往往因国家实力的相对薄弱而面临区块链技术储备不足、相关技术人才短缺等困境。这不免使其在驾驭区块链技术、监管数字货币业务等方面缺乏信心,增添其对该前沿技术的警惕和猜忌,甚至造成相关政府部门在制定涉及区块链的政策法规、组织相关项目开发应用的过程中出现态度暧昧、立场摇摆的现象。这不仅使联合国正在当地推行的“链上”项目面临政策风险,亦增添其今后推广新项目时的沟通协调成本。②Peter Vogel, “G20 Countries Skeptical about Cryptocurrencies&Blockchain,”August 2018,https://www.foley.com/en/insights/publications/2018/08/g20-countries-skepticalabout-cryptocurrencies--bl,访问时间:2021年11月28日。

从长远来看,联合国的“链上”非传统安全治理要真正在全球范围内发展壮大,必须得到世界主要强国的支持和配合。虽然目前各世界大国正依托自身的经济和科技实力,相继明晰了开发区块链决心和战略,但由于各国在文化背景、政治体制等方面的差别,不同大国在如何实现区块链与本国政府政治相融合的问题上,仍显示出较大差异。其中,中国、俄罗斯等国家倾向于“自上而下”的区块链发展模式,重视顶层设计在区块链开发中的作用;而以美国为首的西方大国则倾向于“自下而上”的区块链发展模式,重视发挥社会、商业力量在区块链研发中的作用。于是,联合国的“链上”非传统安全治理计划能否在不同模式之间求得平衡、取得谅解,关系到相关项目的发展前景。①高奇琦:“主权区块链与全球区块链研究”,《世界经济与政治》,2020年第10期,第57页。尤其是在中美、俄美竞争趋于激烈的大背景下,一旦涉及区块链开发运用的理念差异被上升为意识形态对立、或深度卷入大国间的权力博弈,则围绕技术开发模式、技术架构标准、共识算法选取等议题而掀起的外交争议,亦容易导致相关区块链项目裹足不前,无法真正为全球非传统安全治理开创新的局面。

4.4 区块链的社会效应影响治理模式的成熟深化

而即便国际社会能有效克服区块链所面临的技术、商业、政治障碍,并提升“链上”非传统安全治理的应用规模,该治理模式所触发的复杂社会效应,亦可能对其自身的后续拓展构成滋扰。由于区块链所包含的变革性,该技术在提升治理效能、解决已有安全痼疾的同时,也深刻改变社会运行的脉络,并衍生新的安全风险和治理难题。

尤其是,作为一种多节点沟通合作的平台,区块链在促进治理主体跨国协作、实现善治的过程中,亦可能为违法犯罪分子的跨国串联、图谋不轨提供便利。②Cynthia Dion-Schwarz and David Manheim,Terrorist Use of Cryptocurrencies:Technical and Organizational Barriers and Future Threats,Rand Corporation Report,2019,pp.2-10;Valeriia Dyntu and Oleh Dykyi, “Cryptocurrency in the System of Money Laundering,”Baltic Journal of Economic Studies,Vol.4,No,5,2018,pp.75-81。目前,该问题已经在数字货币领域得到集中体现。早在比特币等区块链系统投入使用之初,便出现了违法分子以该平台进行毒品、军火交易并成功规避政府部门追查的事件。而随着区块链和数字货币的社会普及程度持续提高,这种“链上”作恶的行动进一步演变为有组织、大规模的跨国犯罪。利用“链上”资金传输的快捷性,犯罪集团开始通过比特币、以太坊等平台进行跨国洗钱。通过使赃款转化为数字资产,犯罪分子能快速、频繁的将非法资金转账至境外同伙的账户中,在其完全摆脱监管部门的追踪后伺机提取变现,使数额巨大的“黑钱”得到“洗白”。

借助类似手法,国际恐怖分子也开始以区块链平台进行暴恐资金的传输。通过使分布于不同国家和地区的暴恐分支开设比特币、以太坊等账户,恐怖分子能在充分规避反恐部门监视的前提下,实现资金在不同分支之间的点对点输送,从而推进其全球暴恐活动的策划以及跨国恐怖网络的拓展。此类非法行为的多发,在较大程度上反映了区块链自身所固有的安全弊病,基于特定区块链算法而进行的多节点审核机制,往往只能对资金传输的数额、相关账户的真伪等进行监督,却无法识别账户和资金背后罔顾道德、践踏人伦的动机。于是,被期许能缓解当代世界非传统安全风险的区块链,亦可能造成更为棘手和严峻的新安全隐忧。这迫使联合国与其他国际治理主体在开发“链上”安全治理的同时,又须注重“链上”安全风险的防控。因此,在后续促进区块链的社会推广、深化“链上”非传统安全治理的过程中,如果国际社会无法充分认知该技术的“双刃剑”特质并管控其负面效应,则基于区块链的治理非但无法臻于成熟,甚至可能对已有的安全治理成果造成损害。

五、结 语

区块链独特的技术性能,能使国际治理主体相互协作的方式发生重大变革,并造就其在应对非传统安全问题上的广阔应用潜力;但也因为这种显著的变革性,该治理模式所面临的挑战、障碍也较为繁复。这种内在张力,将随着世界局势的演变而愈发明显。一方面,自2019年以来,新冠疫情蔓延、阿富汗政局剧变、极端天气肆虐等危机,再度使涉及公共卫生、跨国难民、气候变暖等非传统安全议题变得炽热,并进一步突显了引入区块链技术、优化相关治理行动的必要性和急迫性。另一方面,这种“链上”非传统安全治理的拓展越是急促,其衍生的技术漏洞、商业纠纷、政治分歧和社会紊乱也越是严峻。

因此,联合国及其合作伙伴要真正运用区块链来增进世界的安全,就必须对其进行因势利导、促其扬长避短。具体而言,在各专职部门业已推出“链上”非传统安全治理方案、布局相应区块链试点的背景下,联合国更需要强化部门之间的信息沟通、经验分享,对此类治理中出现的疏漏、隐患进行系统的汇总和研究。这不仅有利于已有治理项目的优化,更为相关治理理念更广范围、更大规模的推广应用奠定基础,以减少“链上”非传统安全治理在后续拓展过程中遭遇的猜忌、非议与排斥,进一步突显其应对非传统安全挑战的独特效能。只有当国际社会大幅认可“链上”非传统安全治理的可行性,联合国才可能觅得适宜的政治契机,促使各国摒弃偏见、消弭隔阂,共同为这种新型治理模式构筑更为长效、更加统一的技术标准,并协力应对其可能滋长的局部紊乱和不法行为。显然,该过程意味着对现有安全治理观念、机制的调整与革新,其涉及的繁复政治游说、社会沟通,及其可能产生的转型阵痛、局部挫折,都需要联合国及其合作伙伴逐一应对、逐个克服。可以说,“链上”非传统安全治理的发展进程本身,也必须得到耐心和精细的整治、管理,其具体成效如何仍需拭目以待。在此意义上,这种全新的国际安全治理手法,也如同其所处的全球化时代一样,只能在不确定性中寻求前进和突破。