山东省果业发展的新战略机遇及策略

2023-01-06陶吉寒

陶吉寒

(山东省果树研究所,山东泰安 271000)

山东省落叶果树种类齐全,其中苹果、桃、梨、葡萄、枣等果树产量和面积居全国前列,2020年全国果树种植面积1 264.63万hm2,山东60.32万hm2,排名第8,全国果品产量(包括园林水果和瓜果类产量)28 692.36万t,山东2 938.91万t,居第1位[1],果品总产量占全国的10%以上,其中苹果产量是全国总产量的25%[2],甜樱桃约占65%,桃20%,枣约10%,葡萄8%,梨7%,在全国果品产业中占有重要地位。山东省果业单位面积产量高,在推动农业结构调整、促进农业农村经济发展和乡村振兴中发挥着重要作用。

党的二十大报告指出,要着力推动高质量发展,全面推进乡村振兴,要发展特色产业,拓宽农民增收致富渠道。果业发展承载着重要的历史使命,面临新的战略机遇。为提升果业的整体发展水平,实现全面提质增效,促进山东省由果业大省向果业强省跨越,系统阐述了山东省果品产业发展现状,分析发展中存在的问题,并对新形势下全省果业发展机遇及发展策略进行总结,为山东省果业发展提供参考。

1 山东省果业发展状况

1.1 发展现状

1.1.1 栽培面积趋于稳定,产业结构持续优化 2000年以来山东省果业取得长足发展,良好的产业基础加科技投入,助力山东省果品产量保持强劲增长势头。据山东省统计年鉴数据,2000—2021年(图1)山东省果品产量总体保持增长态势,仅在2002年和2017年略有下降。2021年果品总产量1 913.9万t,比2000年增长98%。22年间果园面积整体呈先下降后平稳的态势,部分年份出现小幅上升。2001—2010年面积下滑幅度较大,非适宜区、适宜区内栽植非适宜品种以及管理技术落后、经济效益低的地区果树栽培面积大幅度减少。2011—2016年面积缓慢增长,山东省果品产销总体形势好转,果树生产开始由数量型向质量效益型转变,栽培面积渐趋合理,果树进入产业化新阶段。2017—2018年处于种植调整期,面积下滑幅度较大,2019—2021年实施乡村振兴战略,各种产业发展政策和措施逐渐到位,果树面积略有回升,桃、甜樱桃等果树发展较快。

图1 2000—2021年山东省园林水果产量及其面积

1.1.2 产业区位优势显著,高端市场需求旺盛 山东省地方名产烟台苹果、莱阳梨、肥城桃等享誉海内外。目前,山东省果业已形成以烟台、威海、青岛、潍坊为主的半岛地区和以临沂、淄博为主的沂蒙山区两大苹果优势区域,产业规模占全省的86%以上。以泰沂山区为主的桃优势产业带,产业规模占80%。以聊城、临沂、烟台等为主的鲁西北、鲁中南及胶东梨集中产区,产业规模占60%左右。以滨州、东营、德州等为主的枣优势产区,产业规模约90%。以烟台、潍坊、泰安、枣庄为主的甜樱桃集中产区,规模约80%。以及以鲁中南山区为主的核桃集中产区,鲁中南山区和胶东丘陵地区两大板栗产区,以黄海沿岸青岛、日照、临沂为主的蓝莓产区等。

山东省已建设以矮砧集约高效栽培为代表的现代果园近6.67万hm2(百万亩),果品数量质量齐发力,出口量和出口额多年来一直居全国前列。近年来鲁丽苹果、威海金苹果、齐早甜樱桃、秋月梨、山农酥梨、阳光玫瑰葡萄、沾冬2号冬枣等优新品种逐渐替代种植效益差的老品种,栽培面积不断增加,同时,矮砧密植栽培、高光效树形等一系列现代生产关键技术得到逐步普及和推广,使得山东省果品品质不断提升。目前,山东省设施甜樱桃种植面积已超过6 670 hm2,烟台、临朐、潍坊等地采用设施栽培、现代制冷降温等技术,使樱桃提前两个月成熟,上市平均售价400~600元/kg,济南、威海等地草莓新品种抢先在春节期间上市,平均售价160~200元/kg ,这些果品虽价格偏高,但早被预订一空。在高端市场消费升级背景下,消费者更关注果品品质,而对价格敏感度降低,更愿意为优质果付费,高端市场水果供不应求。

1.1.3 果业发展“含金量”高,业态形式日渐丰富 山东省积极把科技实力转化为果业发展的动力,果业发展进入现代科技化快车道。栽培品种不断优新,果业生产方式日新月异,盐碱地栽培技术取得新突破,草莓无土栽培技术推广至全国,现代苗木培育、整形修剪技术、化学疏花疏果技术等生产技术推陈出新,发生了重大变革,数字化技术应用果园面积超3 000 hm2[3]。

果品电商迈入高质量发展阶段,山东省以国家级电子商务进农村综合示范项目为支撑,果品主产区积极对接电商企业和服务平台,打造线上线下融合的果品销售体系,助力构建乡村标准化特色果品品牌。蒙阴着力发展以果品上行为主导的电商体系,全县以果品销售为主的电商达到1 500余家,蜜桃销量突破20万t,苹果销量突破5万t[4]。

1.1.4 产业链逐渐完善,经济效益逐年提高 山东省果业在研发培育、产品深加工和融合发展等领域持续发力,在一产实现突破的基础上,果业发展不断延伸,链条逐渐完善。积极解决科技成果转化“最后一公里”,山东省农业科学院深入探索建立符合农业科技成果转化规律的模式和路径,建立科技成果转化平台,每年开展一次秋季拍卖会,大量农业科技成果直接变成了真金白银,极大地调动了科研人员的积极性,高效地实现了成果转化。鼓励利用果业合作社、农业企业、田园综合体等组织模式提升果品生产能力,依统计数据计算,山东省果品平均666.7 m2产量是全国的2.1倍。大力开展农超、农社和农企对接等产销对接活动,支持建设地头贮藏、预冷保鲜、分级包装、冷链物流等设施,全省各类果品分级包装流水线800余条,登记在册的各类果品专业批发市场64个,市级以上果品产加销龙头企业300多家[5]。果业经济效益进一步凸显,全省果品666.7 m2平均纯收益约5 000元,其中苹果达到9 910元,栖霞、沂源、蒙阴等重点县农民收入的80%左右来源于果品生产。

1.2 存在问题

1.2.1 土地政策收紧,果业发展面临窘境 粮食安全是国家三大安全战略之一,《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》提出,将有限的耕地资源优先用于粮食生产,采取有力措施防止耕地“非粮化”,严格控制耕地转为林地、园地等其他类型农用地。2022年中央一号文件明确指出,严格落实耕地利用优先序,做到农田就是农田,鼓励利用“四荒”资源,引导新发展林果业上山上坡。政策收紧加之山东省土地资源开垦饱和度较高,果业延伸发展空间有限。果业散户种植出现新情况,相关调研数据显示:2014—2019年,胶东地区和鲁中山区散户苹果种植面积减少30%左右,产量减少10%左右,面积减少主要原因是部分原有果园虽然“上了山爬了坡”,但是原有土地性质是基本农田。再加上市场行情欠佳,部分管理水平低的老品种种植户通过伐树或改换品种来实现老果园改造。鲁西和鲁西南、鲁西北平原地区果业发展更是面临着极大的困境,无法逾越土地红线。

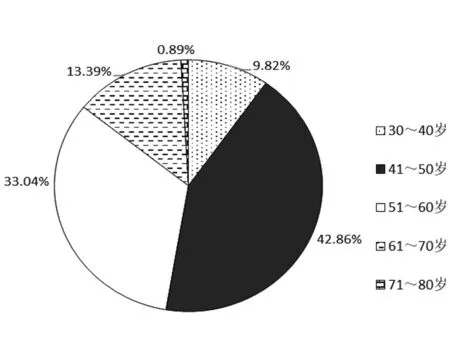

1.2.2 劳动力成本持续攀升,盈利空间逐渐压缩 山东省果园机械化程度不足30%,果园管理劳动强度大,随着经济发展和人口老龄化进程加快,果园劳动力成本逐年攀升,果业发展利润空间不断被压缩。以苹果为例,每666.7 m2生产成本由2010年4 163元增至2020年的7 662元,其中,人工成本由2 043元增至5 003元,占比由49%增加到65%。实际生产中,在套袋栽培模式下,果实套袋、摘袋环节人工成本较高,栖霞、招远地区每天套袋成本每人260元,摘袋每天每人180元,传统果园苹果平均成本在3元/kg左右;滨州市冬枣集中采摘时期,雇工费一度达到每天260元。且果业从业者普遍年龄偏大(图2),存在老龄化严重、劳动力不足的问题,一定程度上影响了山东省果业发展竞争力。

图2 山东省苹果果农年龄构成

1.2.3 果品同质化严重,市场有待深入开发 山东省果品资源结构呈现出单一品种比重大的特点,优势资源传承与创新缺乏持续性。虽然果树种质创新和自主新品种选育成果不断涌现,但仍缺少重大突破,大多数自主选育的品种尚未在生产上发挥主导作用。苹果、甜樱桃、葡萄等主栽品种仍以国外引进为主,品种单一化、同质化问题严重。果品市场整体呈现出供大于求的情况,但不是绝对的过剩,而是结构性的、不均衡的总量过剩,例如同类型水果集中上市[6],导致市场竞争加剧。以苹果为例,主栽品种仍是红富士、红将军等品种,受近年来国内其他苹果产区的崛起发展影响,竞争优势不断减弱。

2 山东省果业发展新机遇

2.1 全面推进乡村振兴造就果业发展新空间

党的二十大报告指出,全面推进乡村振兴,扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。产业振兴作为乡村振兴最重要、最根本、最关键的部分,是解决农村一切问题的前提[7]。发展现代高效农业、绿色农业、生态农业,促进农业向规模化、机械化、集约化、标准化、组织化方向发展,构建现代农业生产经营体系,推进农业由增产导向转向提质导向,提高生产经营效率。山东省作为果业大省,果业的振兴发展对于乡村产业振兴至关重要。近年来,山东省积极抢抓机遇,主动作为,系统出台《共同推进现代农业强省建设方案(2021—2025年)》《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》《山东省“十四五”乡村产业发展规划》等文件政策,为山东省果业的发展保驾护航。

在政策引领下,立足山东省果业发展实际,研发涌现出了一批果品新品种、新技术、新机械、新设备,集成完善了一批标准化生产、贮藏保鲜、精深加工等系列综合配套技术体系,加快新品种、新技术、新成果的推广,推动果业提质增效。全省大宗果品优质果率达到75%,果品品牌价值不断攀升。以烟台苹果为例,据《2021中国果品产业发展报告》显示,品牌价值高达150.34亿元,蝉联13年中国果业第一品牌。

2.2 农业供给侧改革驱动果业发展新路径

农业供给侧改革是在很长时期内,中国农业高质量发展的重要话题。当下,农业供给侧改革正从盲目的被动转向有目的的主动,改革向更深层次迈进。随着消费市场的快速变化,果品市场发生重大改变,生产方式从过去单纯追求数量到兼顾数量与质量,从依靠物质投入转变为依靠科技发展和提高果农素质,从片面追求产量转变为探索果业生态长期持续发展[8]。

山东省立足果业基础优势,积极探索果品产业发展的新路径,聚焦劳动力、土地、资本、技术和制度5个方面(图3),出台多项措施促进果品产业供给侧转型升级,提质增效振兴跨越,加快提升全省林果产业生产全程机械化水平,通过机艺融合、装备研发,加快技术示范推广,到2025年全省林果业机械化率力争达到50%。目前,威海荣成市大力发展苹果规模化种植,矮砧、宽行、密植、水肥一体化、果园机械化作业率达90%以上,已成为全国现代化栽培技术运用较好的地区之一。

2.3 国家黄河战略开辟果业发展新领地

黄河流域生态保护和高质量发展已升级为重大国家战略,受到高度重视。习近平总书记2021年在东营考察调研时强调,开展盐碱地综合利用对保障国家粮食安全、端牢中国饭碗具有重要战略意义。要加强种质资源、耕地保护和利用等基础性研究,转变育种观念,由治理盐碱地适应作物向选育耐盐碱植物适应盐碱地转变,挖掘盐碱地开发利用潜力,努力在关键核心技术和重要创新领域取得突破,将科研成果加快转化为现实生产力。黄河三角洲作为盐碱地开发利用的主阵地,加大开发利用势在必行。

图3 果业供给侧改革路径

黄河流经山东9市25个县(市、区),黄河流域山东段独特的地理、气候条件,适合生产优质果品,且有一定产业基础,多数地区发展过果树种植。根据立地条件和发展现状,黄三角地区应发挥资源优势,综合考虑产业发展基础和经济社会条件等因素,引进新品种、新技术,大力发展高效特色果品产业,推广矮砧宽行种植模式和绿色生态防护技术,建设集生产示范、休闲采摘为一体的优质高效果树示范园区。山东省果树研究所在东营广北农场开展了苹果、梨、葡萄和桃等盐碱地规模化种植,经过5年的栽培试验,鲁丽苹果等品种能较好地适应高盐土壤环境,产量和品质与低盐环境相当。在葡萄种植上,建立了以“根域限制”为基础、“微咸水淡水轮灌”为特色、“高效树体管理”为保障的优质高效栽培技术体系,实现节水35%,节肥30%,累计推广6 000 hm2以上,效益显著。

3 山东省果业发展策略

3.1 加强种源创新创制,完善种业发展体系

从全球农业发展的趋势来看,未来农业将是基因化农业时代。国际上以基因组学、基因编辑、合成生物学等前沿领域的原始创新0到1的不断突破,成为全球农业学科竞争力的热点标志。这对果树基础性研究将带来一次革命性的挑战。

党的二十大提出,要“深入实施种业振兴行动”。种源是果业发展的关键所在,在加快果业发展进程中,种源创新是重点。要以“四个面向”为原则,以市场需求为根本,按照“大食物观”的理念,加大代粮型、稳产、高抗新品种创制研发,创新特殊香型、色素提取、加工专用型等新品种的研发,创新一批适合黄河流域生态保护、耐盐碱、果材专用型新品种。发挥涉农高校、科研院所主体作用,整合品种、育种方式、信息化栽培技术等资源,搭建合作育种平台,推动各院所在创新研发中的优势互补、共同发展。加快推进种源创新体系发展,构建“科研机构+高校+企业”一体化的产学研合作体系,鼓励引导社会力量参与果树育种技术体系建设。统筹规划建设优质果品品种示范基地,打造产学研用融合样板,落实创新品种转化和推广,辐射带动全省果品品种升级,实现品种上的新旧动能转换,从源头上完善产业发展体系,为山东省果品产业发展奠定优质种源基础。

3.2 推广现代模式技术,建立数字生产体系

党的二十大报告指出,要加快发展数字经济,建设数字中国。发达国家在数字经济时代展开新一轮最广泛、最深刻、最激烈的技术竞争,全球进入数字经济背景下的高层次现代农业发展阶段,以互联网、物联网、传感器等为基础的无人农场、植物工厂、智慧农业等农业新业态不断涌现。山东省要抓住新时代大背景下的重大发展机遇,在果业生产上大力推行果园自然生草、宽行密植、免套袋及省力化管理、枝条等废弃物利用、天敌与生物防治、风能太阳能有效利用等现代栽培技术的应用,把良好的果园生态环境(地上地下、以园养园)作为“双减”追求的目标,为实现“碳中和”贡献绿色低碳果业力量。

加大对果品生产重大关键技术研发中的人才、资金等资源投入,鼓励研发、应用果业生产的信息技术手段和现代化机械装备。积极利用云计算、物联网、人工智能等现代化信息技术手段,加快推进果业大数据治理建设,实现对果园生产关键环节的实时监测、预警与预判(图4),集中攻关一批“数字果园”的卡脖子难题,推动果品生产各个环节的数字化、精准化、智能化,更好地指导果园生产,走果园发展的“智慧果业”之路,努力降低劳动力成本,提高果品收益。

图4 山东省智慧果业云平台建设

3.3 挖掘优势地方名产,促进果品品牌赋能

山东省果树栽培历史悠久,地方特色优势果品丰富,“栖霞苹果”“莱阳梨”“沾化冬枣”“肥城桃”等一大批名产深受市场欢迎,通过培植优势资源,拓展山东省果业发展路径,使地方名特优果品焕发出新的生机和活力。同时,充分利用果业集群发展的规模效应,吸引更多资金、技术、管理等要素向优势区域集聚,促进果业产业化发展。适应山东省现代果业的发展要求,统筹现有果品资源和体系标准,从果品的外在品质、内在品质、包装等方面着手,建立具有鲜明山东特色的果品标准体系,不断强化产品质量提档升级。建立完善果品质量溯源体系建设,确保产品质量安全水平。用好“好客山东,好品山东”省域品牌,加大对区域特色公用果品品牌的宣传和培育,通过设计特色品牌标识,组织宣推系列活动,扩大公用品牌果品知名度,赋能果业高质量发展。

3.4 完善果品市场流通,丰富产业发展链条

加速山东省果品流通体系建设步伐,通过完善建立果业供应链体系,畅通果品产销通路。因地制宜实行果品生产优选环节,通过净化、包装、分级销售等方式,提高果品市场价值。鼓励支持果品小片集中生产区域配套果品贮藏、分级、包装等初加工设施,做好果品流通的“最先一公里”;支持果品产业基础优势集中的产区建设一级批发市场、产地专业批发市场,与现代大型冷链物流集团达成战略合作,建设冷链物流为中心的现代物流集散地。开发果品销售新渠道,利用短视频、直播带货等新模式、新业态,打造具有山东特色的果品销售体系。同时,充分发挥龙头企业、专业合作社等在产业发展中的带动作用,发展“龙头企业/专业合作社+基地+农户”、“龙头企业/专业合作社+基地+订单”等经营模式,优化果品市场流通体系,增强山东果业的市场竞争力。