拔尖创新人才培养多元目标与单一实现机制的冲突

——以我国研究型大学为样本的案例研究

2022-12-25徐嘉雯赵娟朱军文

徐嘉雯 ,赵娟 ,朱军文,b

(华东师范大学a.教育学部;b.人文与社会科学研究院,上海 200062)

一、问题的提出

加强人才自主培养,特别是拔尖创新人才的自主培养,是当前理论研究与高校办学实践共同关注的一项重要议题。习近平总书记在中央人才工作会议上特别指出“要走好人才自主培养之路”,并强调“顶尖人才具有不可替代性”[1]。“拔尖创新人才”一词最早出现于2002年党的十六大报告中[2]。2009年至今,以“基础学科拔尖学生培养计划”“卓越工程师教育培训计划”“六卓越一拔尖”等一系列人才培养计划为代表,我国不断拓宽拔尖创新人才培养的实施范围,探索拔尖创新人才培养的“中国标准”和“中国方案”。

我国研究型大学拥有丰富的教育资源和优质的生源,是培养拔尖创新人才的重要主体。2007年出台的《教育部关于加快研究型大学建设,增强高等学校自主创新能力的若干意见》中明确指出,“研究型大学要以培养拔尖创新人才和提高原始性创新能力为中心”。一直以来,国内诸多研究型大学因地制宜,持续探索拔尖创新人才的培养之道,形成了英才学院、实验班以及荣誉计划等丰富多样的培养组织模式。例如北京大学的元培学院、中国科学技术大学的科技英才班以及上海交通大学的致远荣誉计划等等。

然而,我国拔尖创新人才培养成效平而不尖,拔尖创新人才培养模式特色不显等问题一直存在[3][4]。如何更好地培养拔尖创新人才,是学术界持续研究的热点。有的学者关注拔尖学生的学业成就和成长过程,认为拔尖创新人才的培养应该更加重视学生的个性学习、深度学习以及自主学习[5][6];有的学者借鉴发达国家拔尖创新人才培养的经验,认为我国拔尖创新人才的培养应在学科交叉融合、产学研一体化以及创新创业教育等方面增质提效[7][8];还有的学者聚焦国内高校拔尖创新人才培养的典型案例,总结其在教育理念、课程设置、师资队伍、评价机制等方面的经验与不足[9][10][11]。人才培养模式是拔尖创新人才培养的核心[12]。培养目标、培养过程、培养机制和培养体系是人才培养模式的关键要素[13],也是检验研究型大学拔尖创新人才自主培养有效性的重要方面。

二、研究设计

(一)案例选择

本研究综合地域、学校类型、组织模式等多方面因素,选取了六所研究型大学拔尖创新人才培养试点为案例,包括北京大学元培学院、南京大学匡亚明学院、上海交通大学致远荣誉计划、复旦大学本科荣誉项目、华中科技大学启明学院、中国科学技术大学科技英才班。案例高校的拔尖创新人才培养代表了三种模式:一是各类试验班、尖子班;二是各类试点学院、荣誉学院等;三是依靠校级平台,面向全校选拔拔尖学生的荣誉计划和荣誉项目等,类型丰富且具有代表性,能较好体现国内高水平研究型大学拔尖创新人才培养的实际。

本研究在识别案例高校的拔尖创新人才培养分析单位时主要基于以下关键特征:一是该单位的建设集中了学校优质教育资源;二是该单位以培养拔尖人才为目标,实现人才培养质量上的“精益求精”;三是该单位以小规模试点的组织形式开展,尚未惠及全校学生。

(二)核心概念界定

本研究所指的人才培养目标,即“把人塑造成什么样的人”的一种预期和规定,是教育活动的出发点和归宿[14]。培养目标反映了研究型大学对拔尖创新人才的理想与预期。本研究将从学科背景、素质结构、发展方向这三方面归纳研究型大学拔尖创新人才培养目标的特点及具体表现。

本研究的实现机制是指为了实现特定的培养目标,进行人才选拔、培养和评价的系列过程和操作机制,反映了研究型大学实现拔尖创新人才培养目标的过程性要求,包括人才的选拔、培养和评价等主要环节。

(三)资料收集与分析

本研究通过高校官方网站、公共数据库等渠道,搜集了案例高校拔尖创新人才培养的第一手资料,主要包括院校官网、招生简章、培养方案、核心课程手册等公开资料中与拔尖创新人才培养相关的内容,并挖掘整理了一些围绕案例高校拔尖创新人才培养开展的相关研究、新闻报道等。在此基础上,整理出六个相对完整的案例研究文本,聚焦拔尖创新人才的培养目标及其实现机制,进行多案例的比较和分析,最终归纳得出有价值的结论。

三、拔尖创新人才培养的多元目标及其具体表现

(一)案例高校拔尖创新人才培养目标的总体定位

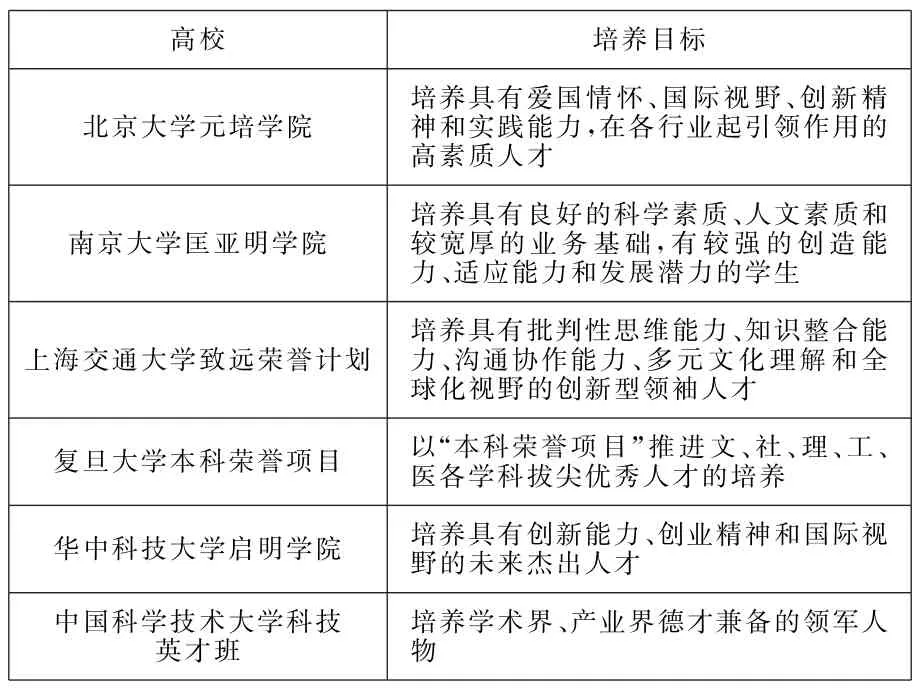

随着知识的快速更迭与学科的深度融合,工业4.0时代的高等教育更加突出人才培养的综合化[15],而以丰富的教育资源为特征的研究型大学在拔尖创新人才的培养上呈现出多元化的目标取向。本研究整理了案例高校拔尖创新人才的培养目标(见表1),从学科背景、素质结构、发展方向三方面归纳其培养目标的特点及具体表现。

表1 案例高校拔尖创新人才培养目标

(二)拔尖创新人才培养多元目标的具体表现

1.学科背景多元

学科背景多元,强调拔尖创新人才应拥有跨学科的、宽厚的知识基础和较强的知识整合能力、迁移能力。国内研究型大学重视培养具有多元学科背景的拔尖创新人才。案例高校中,复旦大学在其本科荣誉项目中就指出要培养文、社、理、工、医各学科的拔尖优秀人才;南京大学的匡亚明学院虽以“大理科拔尖学生培养模式”著称,但依然重视学生兼具良好的科学素质和人文素质;上海交通大学的致远荣誉计划也在其人才培养目标中强调了“知识整合能力”。

2.素质结构多元

国内研究型大学在制定拔尖创新人才的培养目标时,不仅强调知识基础和理论水平,还注重形成以批判性思维、创新精神、实践能力为核心的综合素质,培养全面发展与个性发展相结合的拔尖创新人才。案例高校中,北京大学元培学院指出拔尖创新人才应具有“爱国情怀、国际视野、创新精神和实践能力”等综合素质;上海交通大学致远荣誉计划中也强调要培养具有“批判性思维能力、知识整合能力、沟通协作能力、多元文化理解和全球化视野”的拔尖创新人才。

3.发展方向多元

发展方向,即人才的未来发展规划和职业角色。发展方向多元,重在强调拔尖创新人才并不单指科技精英,而是包括社会各行各业的精英人才。研究型大学作为拔尖创新人才培养的重要基地,并非局限于培养研究型人才,而是肩负着培养政治、经济、科技和文化等多个领域精英人才的使命[16]。案例高校中,北京大学元培学院作为拔尖创新人才培养的特区,就旨在培养各行业的拔尖人才,例如古生物学和整合科学专业致力于培养“卓越学术人才”,政治、经济与哲学专业还注重培养“领导型人才”,数据科学与大数据技术则强调“高级专门科学技术人才”的培养[17];中国科学技术大学的科技英才班除了培养学术界的拔尖人才,也注重培养产业界的领军人物;南京大学匡亚明学院没有对学生的发展方向作出明确规定,而是强调培养学生的“发展潜力”,赋予学生未来发展的无限可能。

四、拔尖创新人才培养实现机制的单一化及其表现

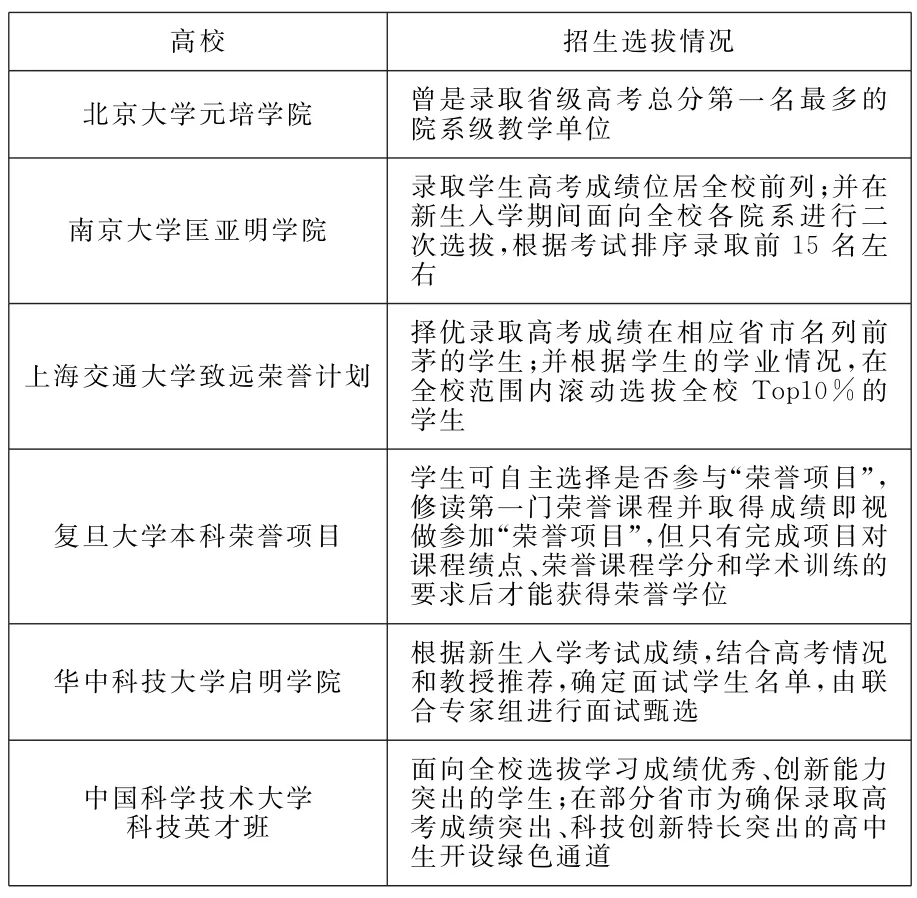

(一)选拔标准的单一

选拔标准以学业成绩为主,包括高考成绩、竞赛成绩。依据案例高校拔尖生源的选拔情况(见表2),大部分案例高校以学业成绩为主要标准,通过“优中选优”的考试配合“动态选拔”筛选拔尖生源。这种以学业成绩为主要标准的强选拔模式,很大程度上挑选的是那些“适应严筛选、强竞争、高挑战的任务性学习”[18]的竞赛选手或学术精英。

表2 案例高校招生选拔情况

生源遴选的有效性决定了拔尖创新人才培养的质量,许多研究型大学认同拔尖创新人才的培养必须遵循“招收一流的学生,给予一流的培养,培养出一流的人才”[19]的原则。然而,现实中“一流的学生”往往被等同于学业成绩优异或竞赛成绩突出的学生,而学生身上其他诸如好奇心、批判性思维、实践能力等综合素质在这种单一的选拔标准下则很难被看见。

(二)师资配备标准的单一

师资配备以学术精英为主。以案例高校为代表的大学为拔尖学生配备的导师主要是学术领域的专家学者,例如国家杰出青年科学基金获得者、长江学者和海外知名学者等顶尖师资。鲜有高校将行业专家纳入拔尖学生的导师行列。即使部分院校采取了校内校外双导师的零星实践,但是目前在总体实践中尚未形成行业专家如何进入拔尖学生导师队伍的制度化、系统化的共识。

师资配备标准的单一导致许多高校教师在拔尖人才培养的过程中,不自觉地“寻找学术继承人”[20],即更加青睐那些科研能力强、学业成绩优异的学生。而高校教师源于自身的职业发展,在培养拔尖学生的过程中,也不免将自身的学习与发展路径投射、复制到学生身上,导致不同类型的拔尖人才培养都向与自己相似的学术精英倾斜。正如学者李立国所说,“他们容易习惯性地按照培养专业科研人员的思路和模式去设置课程,组织教学——就像其老师曾经做过的一样”[21]。以北京大学元培学院为例,其导师制度简介中写道——专业导师主要负责为学生“提供科研指导、帮助和科研实践机会”“培养学生的科研意识和科学精神,从事科研工作的规范训练”[22]。可见,面对拔尖学生多元化的发展需要,导师的实际指导职能较为有限。许多导师碍于自身从“校门到校门”的经历,大多难以为学生多元的职业发展需求提供相应的指导。

(三)评价标准的单一

升学情况、学业成绩和科研成果仍是国内研究型大学拔尖创新人才培养成效的主要评价标准[23]。如表3所示,案例高校拔尖创新人才培养试点的毕业生绝大多数选择进一步深造,并被学校视作拔尖创新人才培养模式成功的重要标志。然而,这种单一的评价标准在拔尖创新人才培养中存在一定的不合理性。

表3 案例高校毕业生主要去向

首先,大部分拔尖生源是通过“优中选优”的强选拔模式遴选出来的,他们的学业成绩本就非常优异,再以学业成就作为标准衡量拔尖创新人才的培养成效在一定程度上有失偏颇,难以反映拔尖创新人才培养对于综合素质的追求。此外,拔尖创新人才培养作为一种精英教育,人才培养周期较长,拔尖学生的深造率在客观上确实会更高。以升学情况、学业成绩和科研成果作为标准衡量拔尖人才的培养成效,使得本来具有多元化目标取向的拔尖创新人才培养模式,最终都“不约而同”地趋向于培养学术精英。

五、多元目标取向与单一实现机制的冲突及深层次原因探析

(一)“理想目标”与“实践逻辑”

“理想目标”展现了国内研究型大学对拔尖创新人才培养结果的设想——多元学科背景、综合素质结构和不同发展方向的拔尖创新人才。在这种理想目标的牵引下,许多研究型大学在人才培养目标中设置了丰富的元素,例如“创新思维”“国际视野”“综合素质”;对人才未来发展的勾画也较为宏大,例如“领袖人才”“领军人物”“杰出人才”。培养目标元素涵盖过多,描述又较为宏大,在一定程度上容易模糊拔尖创新人才培养的焦点和方向,“致使学校师生困惑真正的培养方向所在”[24]。

此外,推崇高学历、具有浓厚学术氛围的研究型大学场域奉行的是这样的一套“实践逻辑”[25]——挑选学业成绩突出的“一流学生”,为他们配备顶尖的学术大师,帮助他们发表论文、继续深造,成为拔尖的科研新人。“实践逻辑”是由习性、意图、时间和场域等因素所构成,是一些经由文化的长期积淀而形成的“实践图式”[26]。研究型大学场域中的这套实践逻辑很难依靠个体的零星探索、制度设计中自由弹性的选择空间去瓦解和突破。一些没有较强内在驱动力和清晰志向的拔尖学生反而容易被这套实践逻辑“抛弃”——因无法适应环境而显得“格格不入”,或被这套实践逻辑“同化”——在功利主义的驱动下“随波逐流”。在模糊抽象的理想目标和强有力的实践逻辑的影响下,许多研究型大学即使一开始定位于培养多元目标取向的拔尖创新人才,在实践中却往往趋向于复制出适应研究型大学场域的“科研精英”,导致因材施教、个性发展的理想在实践中无法完全落实。

理想目标反映了办学者的主观愿望,但培养人才还要考虑现实的多方面影响。研究型大学在拔尖创新人才的培养过程中应尽量促进理想目标与实践逻辑间的双向耦合。

(二)“全面发展”与“专业拔尖”

在拔尖创新人才的培养过程中,如何寻找“全面发展”与“专业拔尖”之间的平衡点是一个难题[27]。拔尖创新人才作为一个全面发展的人,应具有广博的知识基础、综合的素质结构和无限的发展可能。然而,精英教育往往被赋予了“强力教育”和“专业拔尖”的底色。高难度的学业要求、顶尖的专业素质和明确的发展规划,无一不彰显着拔尖创新人才培养“专、精、深”。如果秉持“以学生为中心、每个人都能发展自己的兴趣”的育人理念,超高强度的学业要求和明确清晰的职业发展路线往往难以贯彻[28]。

“全面发展”与“专业拔尖”之间的内在矛盾,在本科有限的学制和研究型大学拔尖创新人才的培养过程中被进一步放大,形成了现实可见的冲突。在拔尖创新人才培养过程中,若处理不好“全面发展”与“专业拔尖”的关系,很有可能造成课程膨胀、知识庞杂,学生学习“泛而不精”[29],人才培养“平而不尖”等问题。

追求全面发展并不意味着要面面俱到,磨平拔尖创新人才培养的特色。社会发展对各类人才的需求,赋予了研究型大学在拔尖创新人才培养中平衡多元目标与专业拔尖关系的探索空间,更好地处理人才“全面发展”和“专业拔尖”的关系,依据学校理念、资源优势探索拔尖创新人才培养的中国模式。

(三)“人人成才”与“学术精英”

研究型大学具有培养学术精英的使命,但处理好培养“学术精英”和促进“人人成才”之间的平衡不可或缺。由于学科资源、师资配备等因素,不同类型的高等院校在人才培养的定位上会有一定偏重。同时,考虑到新形势下我国为实现科技自立自强的战略急需一大批科技领军人才的现实困境,以及研究型大学通过科学研究培养高水平人才[30]等多方面因素,培养基础学科拔尖人才是当前我国研究型大学的重要使命[31]。

然而,重视基础学科拔尖人才的培养,并不意味着以培养学术精英为“正义”挤压其他拔尖人才的成长空间,也不是用“一个模子”“一个公式”套用不同类型的人才培养。国内研究型大学拔尖创新人才培养试点作为本科教育改革的特区,同时肩负着探索不同类型人才培养模式的使命,理应依据个性化的发展需求,释放更加多元弹性的育人空间。此外,人才培养并非一朝一夕之功。研究型大学拔尖创新人才的培养,尤其是本科阶段的人才培养,更不应急功近利,过早定性拔尖学生的职业角色,过于追求名誉、头衔、奖项等功利化的价值诉求。这不利于引导学生对于基础学科的热爱,培养真正潜心于学术研究的人才,反而不可避免地助长了研究型大学拔尖创新人才培养过程中“以考研升学为指向的教学设计”,陷入“功利色彩的应试主义窠臼”[32]。

处理好培养学术精英与促成人人成才间的关系,关键是尊重学生的个性化发展需求,“引导他们走进适性的领域,并相信他们都能够迸发出蓬勃的生命力”[33]。让更多对学术研究具有强大内驱力、擅长学术研究的人继续潜心学习、不断钻研;也让更多具有不同发展潜能的拔尖人才能在大学中找寻到自己的价值。