家庭资本对我国教育代际流动性别差异的影响

——基于CGSS2017年数据

2022-12-25赵媛唐安琪吴沁宇

赵媛,唐安琪,吴沁宇

(南京师范大学 金陵女子学院,南京 210097)

教育代际流动是指家庭内部代际受教育程度的差异。教育代际流动是代际流动的重要组成部分,其流动性极大程度上是对教育的公平性、社会平等程度的反映[1]。习近平总书记指出,教育是民族振兴、社会进步的重要基石,是国之大计、党之大计。教育是代际流动的重要机制之一,是社会个体向上流动的重要阶梯[2],更是实现美好生活需要的重要前提条件,被认为是突破阶层壁垒、提高社会地位、改变家庭命运的重要途径。近些年来,“学二代”的出现使得教育也被赋予了代际继承性。“寒门子弟能否通过教育逆天改命”成为热议的话题,引发了社会各界对教育代际流动的再思考。

家庭资本的概念源于社会资本理论,其内涵是指个体由于其家庭出身等先赋因素而获得的资本,也称为先赋性血缘社会资本[3]。家庭资本能为个人的行动提供各种支持,因此是一种影响人们行动的重要资本。社会学家科尔曼和布迪厄都曾在概念和内涵方面对家庭资本进行深入的研讨。科尔曼将家庭资本分为物质资本、人力资本、社会资本等三种形式。而布迪厄将资本分为经济资本、文化资本和社会资本三类,并认为这三种资本可以相互转化。

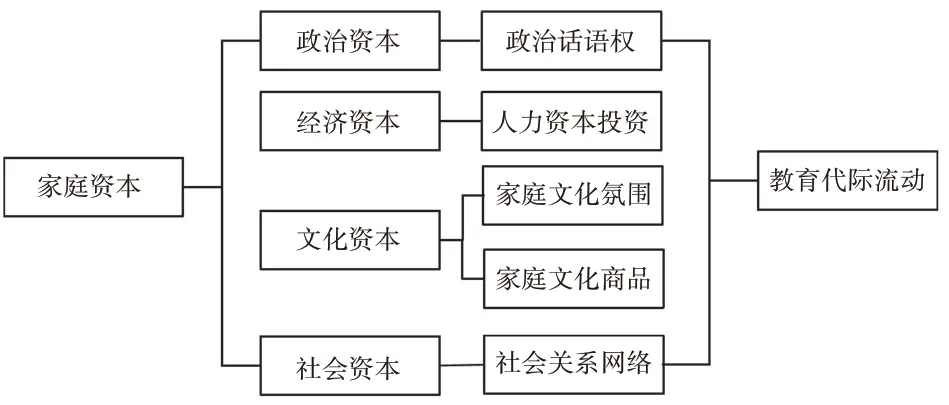

大量研究讨论了家庭资本与子代教育获得的关系,主要集中于家庭政治、经济、文化以及社会资本对于子代教育获得的影响。李春玲认为学生获得教育机会受家庭拥有的政治机会影响[4]。郑雅萍也指出,在中国家庭中,政治资本有助于子女获取教育资源。随着父母亲政治地位的提高,其权力也随之扩大,其社会关系网也更加广泛,在教育过程中便更有能力利用自己的资源为子女助力[5]。家庭经济资本被视为影响教育获得的最主要的因素,许多教育学家将其视为受教育者学习生活的主要保障[6]。法国学者布迪厄最早提出了文化资本的概念。家庭文化资本与其所处的社会阶层相对应,教育则是这一资本可实现再生产的手段,最终实现社会阶层的复制。按布迪厄的观点,家庭文化资本分为制度化、客观化和身体化三种形态[7]。其中父母受教育水平是家庭文化资本中最显而易见也是最易测量的一部分。李军、周安华验证了父母受教育水平的影响[8];蔡蔚萍着重分析了家庭背景中母亲对子代教育获得的影响,发现母亲受教育程度和职业地位越高,子代的受教育程度越高[9]。在家庭社会资本方面,蒋国河、闫广芬指出父母关系网络在子女教育中有举足轻重的作用[10]。对此,齐学红解释为教育的优势可以通过家庭动用其社会关系,使子女进入重点学校来获得。显然拥有强大社会关系网络的家庭更易占据优势[11]。薛海平运用定量分析的手段,得出子女教育水平与父母职位、家庭社会资本等成正比,验证了社会资本支持对子女教育的正向促进作用[12]。可见,家庭资本的不同维度,即政治资本、经济资本、文化资本和社会资本等,都会对教育的代际流动产生影响(图1)。

图1 家庭资本对教育代际流动的影响机制

随着时代的发展和公共政策的逐渐完善,外部因素对教育代际流动的影响逐渐减弱,但家庭作为个体社会化的第一场域,依然对个人发展产生重要影响,家庭资本作为影响教育代际流动的内部因素,不仅没有减弱,而且随着社会多元化,其影响力越发增强。在我国,一方面受传统文化的影响,男性和女性教育地位的获得存在差异;另一方面我国经济社会发展地区差异较大,不同省份间教育代际流动的性别差异也较大。鉴于此,本文基于中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,CGSS)2017年数据,构建父母—子女教育转换矩阵,分析全国及不同省份间教育代际流动性别差异及其与家庭资本的关系,为国家因地制宜制定相应的公共政策提供参考,以保证合理的教育代际流动水平,“让每个人都拥有人生出彩的机会”。

一、数据来源与变量选择处理

(一)数据来源

本文数据来源于中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,CGSS)2017 年数据。CGSS始于2003年,是我国较为全面的综合性、连续性的学术调查项目,数据样本量较大,覆盖范围较广,可靠性较强。CGSS2017年数据于2020年10月1 日发布,是目前发布的最新的调查数据,共完成有效样本12582份,调查覆盖全国28个省(自治区、直辖市,西藏、新疆、海南、港澳台除外)的125个区(县),调查内容包括被访者和父母的基本信息、教育职业经历及成长信息等。

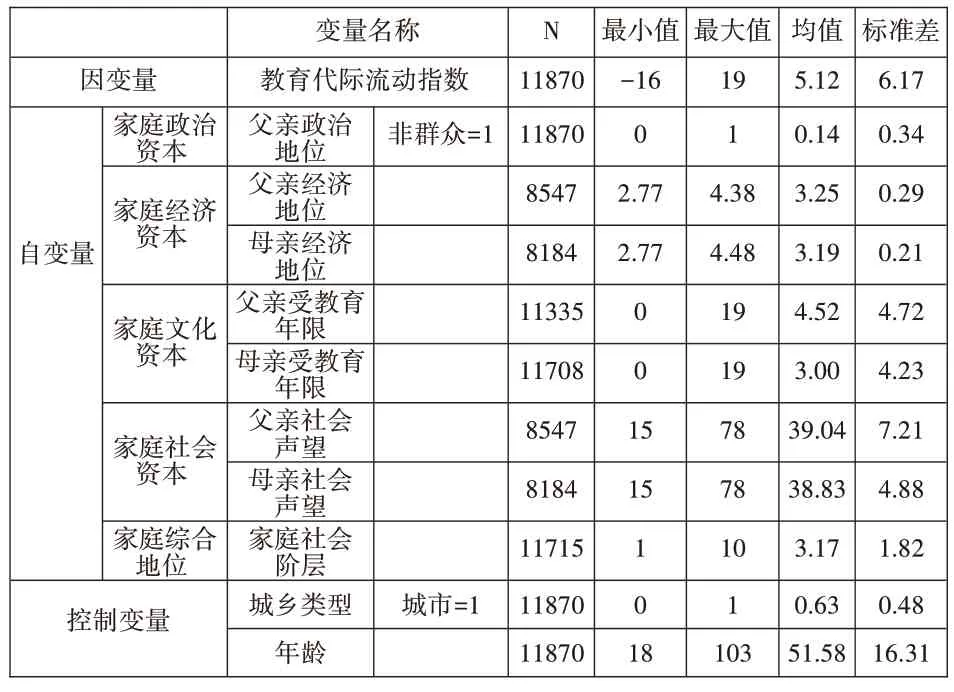

(二)变量选择与处理

1.因变量

本文研究的因变量为教育代际流动指数。教育代际流动指数是指被调查者与父母受教育年限之间的差异。计算公式如下:mobility=meyear.

式中,mobility 为教育代际流动指数,meyear、dadyear、momyear分别为被调查者、父亲、母亲的受教育年限。mobility的取值区间为[-19,19],数值越高,流动性越强。正值表示教育代际流动向上(受教育程度高于父母),负值表示教育代际流动下降(受教育程度低于父母),0分表示没有代际流动(与父母受教育程度相同)。剔除个人受教育程度缺失的个案以及父母受教育程度均缺失的个案。对于父母一方受教育程度缺失的个案,以未缺失一方的数据表示父代受教育程度。

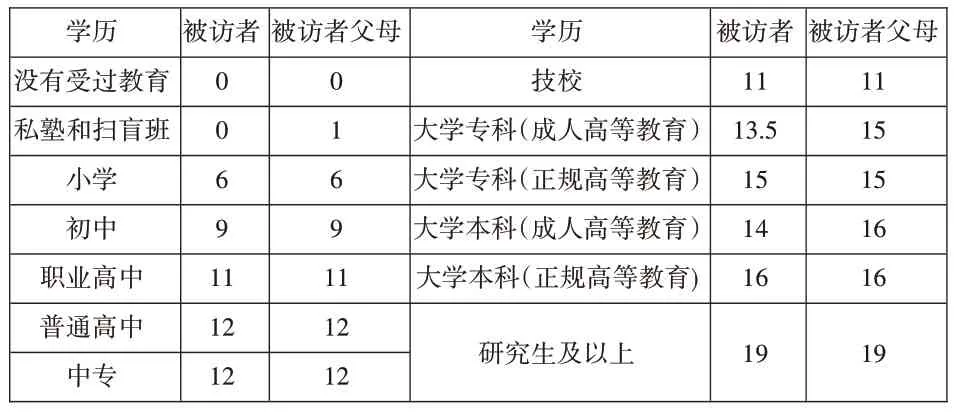

CGSS2017年中的问题“您目前的最高教育程度”有如下设置:“没有受过教育、私塾和扫盲班、小学、初中、职业高中、普通高中、中专、技校、大学专科(成人高等教育)、大学专科(正规高等教育)、大学本科(成人高等教育)、大学本科(正规高等教育)、研究生及以上、其他”共14个选项,受教育年限按照完成相应学历需要的最低年限进行转换。在问卷中被访者及父母的大学学历不仅有正规教育,还有成人教育。考虑到成人教育的非全日制、非脱产性,本文参照李春玲[13]的做法将子代成人教育的受教育年限按实际年限折半处理,由于父辈那个时代大学成人教育水平产生的价值,对父母成人教育年限未进行折半处理(表1)。“其他”选项存在较大的不确定性,选项内部的同质性不强,并且样本量很少,将其剔除,处理后共获得有效数据11870份。

表1 学历与受教育年限换算表

2.自变量

家庭资本是本文的核心自变量,其对教育代际流动有重要影响。家庭资本具有复杂性,仅从一个方面不能全面衡量,本文参考已有研究,从政治资本、经济资本、文化资本、社会资本四个维度进行测量,同时,本文还引入家庭综合地位指标以反映家庭的综合实力。

政治资本。在所有样本中,母亲政治面貌为非群众的仅占2.4%,故本文仅考虑父亲的政治面貌。CGSS问卷中政治面貌的选项有中共党员、民主党派、群众和共青团员四类,父亲政治面貌为民主党派或共青团员的仅占1.4%,因此,本文将政治资本分为群众与非群众(中共党员、民主党派、共青团员)两类。

经济资本。本文采用国际社会经济地位指数(International Socio-Economic Index,ISEI)表征家庭经济资本,该指标通过职业的平均受教育水平和收入计算而来。通过stata程序将受访者父母的职业转化为国际社会经济地位指数(ISEI)。

当水浴温度的滞后时间常数τ提高30%时,采用常规控制方法则使系统发散,而采用Smith预估的串级控制系统的控制品质仍然良好,如图5和图6所示。

文化资本。家庭文化资本包括身体化、客体化和制度化三种类型,其中以学历为基础的父母受教育程度作为制度化的家庭文化资本是最常见的,因此本文以父母受教育程度作为衡量家庭文化资本的指标。

社会资本。职业是大部分人社会生活重要的组成部分,父母的社会地位很大程度取决于其职业地位。本文参考刘欣、胡安宁[14]的做法利用职业声望衡量社会资本。CGSS2017年调查了受访者14岁时父母的具体职业,并已处理为isco-88编码。本文通过stata程序将受访者父母的职业转化为国际标准职业声望(Standard International Occupational Prestige Scale,SIOPS)得分。

家庭综合地位。CGSS2017 调查了“您认为在您14 岁时,您的家庭处在哪个等级上?”回答包括1(最低级)-10(最高级)共十个等级。

已有研究显示,城乡教育机会获得具有不平等性,在不同时期,教育流动性水平也不同[15][16],为了排除城乡及不同时期对教育代际流动的影响,将城乡类型、年龄设为控制变量。

二、我国教育代际流动性别差异分析

(一)全国教育代际流动性别差异

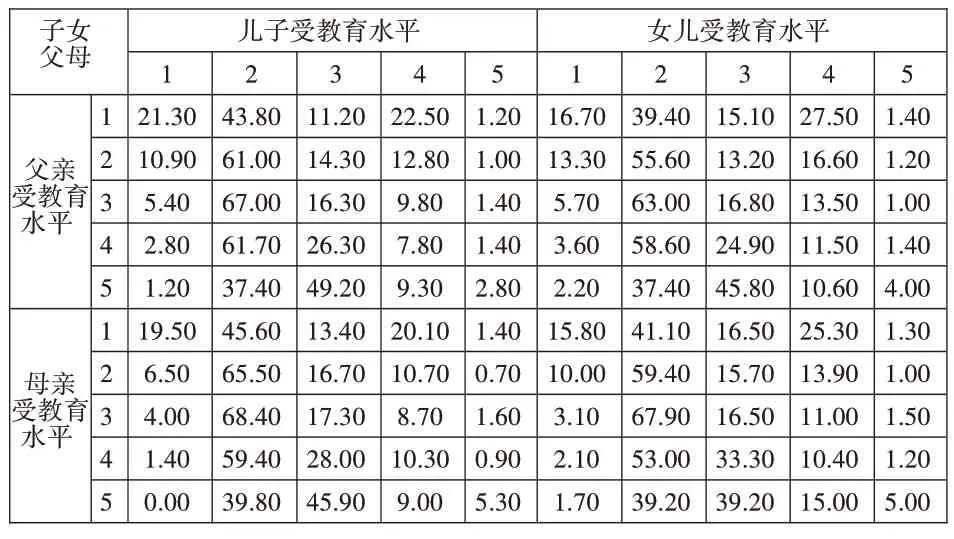

首先,基于CGSS2017年数据构建教育代际流动矩阵。由于随着时间推移个人受教育水平不断提高,不同年代对同一受教育水平高低的判断也应不同,故有必要对被访者和其父母的受教育水平做不同的处理:将子代教育程度合并为文盲(包括私塾和扫盲班)、小学和初中(同属义务教育阶段)、高级中等教育(包括职高、技校、高中及中专)、大专和本科(包括通过接受成人教育获得的学位)、硕士研究生及以上5类;将父母教育程度合并为文盲、小学(包括私塾和扫盲班)、初中、高级中等教育(包括职高、技校、高中及中专)、大专及以上5类。将其依次编号为1、2、3、4、5五个分位(表3)。

表3 父母-子女教育转换矩阵(单位:%)

从表3可以看出,受教育水平有一定的代际继承性。父母受教育水平较低的子女达到较高受教育水平的难度更高,而父母受教育水平较高的子女也很少经历较大的负向流动。

首先,从不流动比率(在教育转换矩阵中,对角线上的元素表示父代与子代处于同一受教育水平,没有任何流动的概率。从对角线元素的平均数为不流动比率)来看,女儿的不流动比要低于儿子。女儿的不流动比率为20.92%(相对父亲)和21.42%(相对母亲),儿子的不流动比率为21.84%(相对父亲)和23.58%(相对母亲),即女儿受原生家庭受教育水平的影响要小于儿子,儿子的教育代际继承性更强。

其次,从继承性上看,父母对教育代际流动的影响具有异质性。当父亲受教育水平处于较低的第1分位时,子女受教育水平也处于第1分位的概率为21.3%(儿子)和16.7%(女儿),当母亲受教育水平处于第1分位时,子女受教育水平也处于第1分位的概率分别为19.5%(儿子)和15.8%(女儿),可见在低分位上父亲对子女教育水平继承性的影响更强;而当母亲受教育水平处于较高的第5分位时,子女受教育水平也处于第5分位的概率比当父亲受教育水平处于第5分位时,子女受教育水平也处于第5分位的概率分别高出2.5%(儿子)和1%(女儿),表明在高分位上母亲对子代受教育水平继承性的影响更强。

再次,从子代受教育水平的向上流动来看,在各个分位上女儿至少向上流动1级的概率都明显高于儿子。当母亲处于第1、2、3、4分位时,女儿至少向上流动1级的概率分别为84.2%、30.6%、14.5%和1.4%,比儿子至少向上流动1级的概率分别高出3.7%、2.5%、3.2%和0.3%;当父亲处于第1、2、3、4分位时,女儿至少向上流动1级的概率分别比儿子至少向上流动1级的概率高出4.6%、3%、3.2%和0.3%,其中父母在第1分位时,两者的差异最大,说明随着义务教育的普及,性别的不平等性被打破,有更多的女孩可以摆脱文盲,接受小学和初中教育。

由于我国已经全面实施9年制义务教育,高级中等教育的普及率也不断提高,因此只进一步分析父母受教育水平对子女获得高等教育(大专和本科、硕士研究生及以上)学历的影响。当父亲的受教育水平为最低分位时,女儿或儿子能摆脱家庭受教育水平获得高等教育学历的概率分别为28.9%或23.7%,受教育水平依然停留在最低分位的概率分别为16.7%或21.3%;而当母亲位于最低分位时,女儿或儿子受高等教育的概率分别为26.6%或21.5%,继续停留在最低受教育水平的概率分别为15.8%或19.5%。当父亲受教育水平为最高分位时,女儿或儿子有14.6%或12.1%的概率接受高等教育,接受研究生及以上教育的概率是4.0%或2.8%;当母亲受教育水平为最高分位时,女儿或儿子有20%或14.3%的概率接受高等教育,接受研究生及以上教育的概率分别是5.0%或5.3%。可见,在教育水平提升方面,总体上女儿比儿子的表现更好;在受教育水平较低的层次上父亲对子女的影响更大,而在高分位上母亲的影响更强,即母亲受教育水平越高,子女接受较高教育的概率越大。

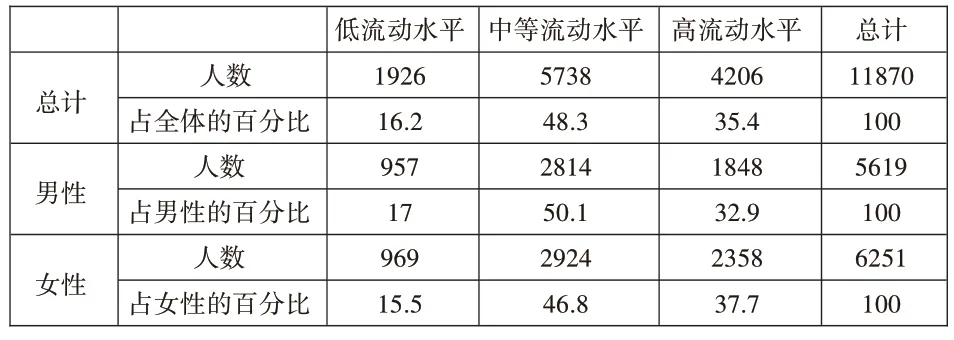

此外,再对子女的教育代际流动指数进行聚类分析,将教育代际流动分为低流动水平、中等流动水平、高流动水平三种类型,结果如表4。整体来看,我国教育代际流动比较活跃,大部分社会成员能在父辈基础上实现或多或少的正向流动,教育代际流动在中等水平及以上的占83.7%,说明教育作为促进社会公平的手段发挥了很大作用,但依然具有潜力。其中,17%的男性和15.5%的女性教育代际流动为低水平,低水平的聚类中心值为-3.32,也就是说社会中仍有不到五分之一的成员其教育水平不能达到其父辈受教育水平,产生负流动。有32.9%的男性和37.7%的女性教育代际流动处于高水平,高水平的聚类中心值为12.08,即有三分之一左右的成员能够完全突破其父辈教育水平的限制实现“鲤鱼跃龙门”;且女性教育代际流动处于高水平的比例高于男性,表明我国教育对女性的开放程度扩大,通过教育实现社会阶层提升成为女性有效的手段和途径。

表4 我国教育代际流动类型性别差异

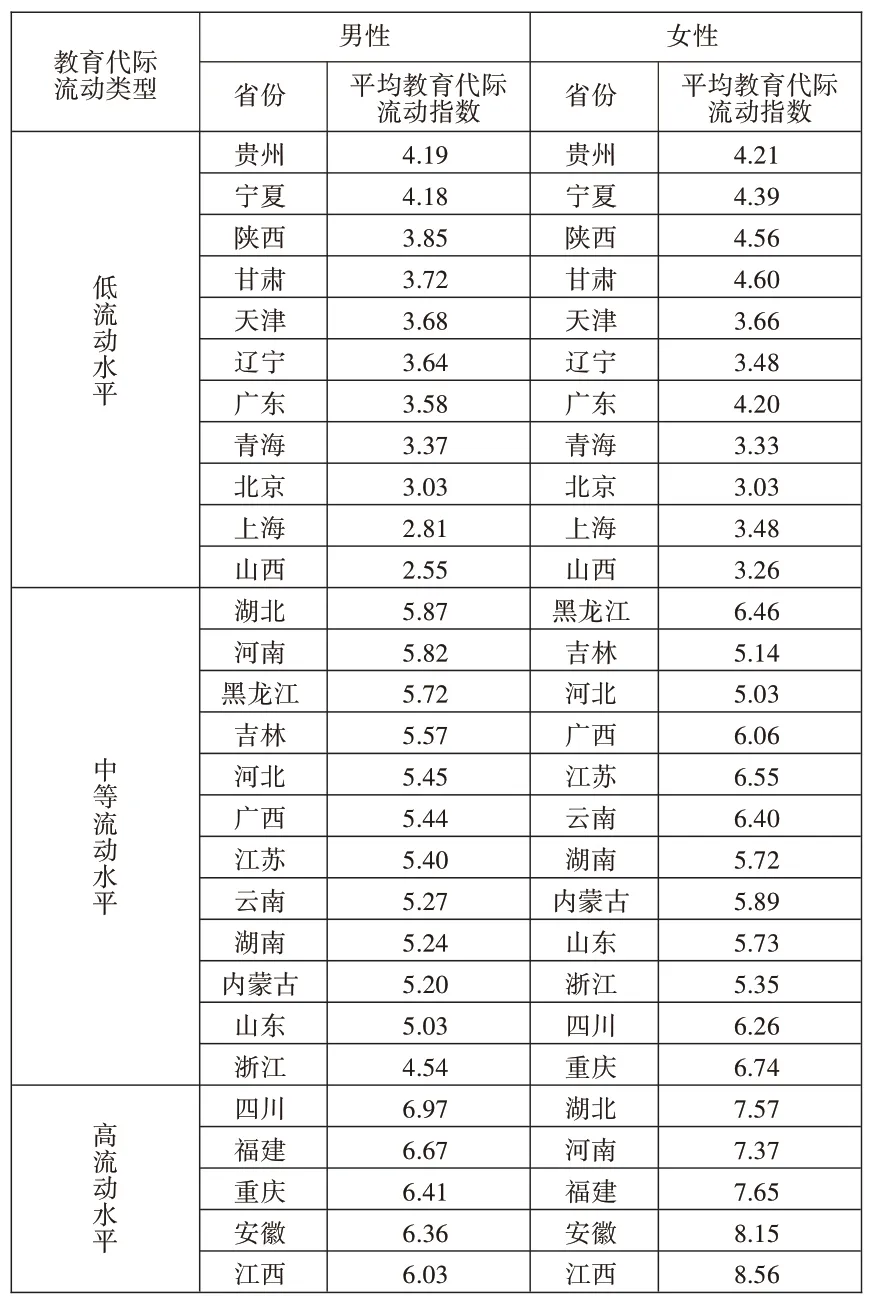

(二)各省份教育代际流动性别差异

CGSS2017年中虽未询问被访者的受教育地点,但在“您是哪一年来到本地(本区/县/县级市)居住的”问题中,80%的人回答为“自出生起一直居住在本地”,剩余的20%中还包括很多从省内进行居住地转移的样本,因此可以将采访地点所在省份即认为被访者受教育省份。计算得到调查覆盖的28个省份男性、女性教育代际流动指数均值,通过聚类分析划分为三个等级类型(表5),以反映各省份教育代际流动的性别差异。

表5 各省份教育代际流动类型性别差异

从男性、女性教育代际流动类型来看,28 个省份中有5个省份处于高水平,12个省份处于中等水平,11个省份处于低水平,且各类型所包含的省份也高度相似,说明两性在教育代际流动方面受到共同的客观因素影响。

再具体分析男性、女性教育代际流动地区差异。男性教育代际流动水平方差为1.48,其中,四川最高(6.97),上海最低(2.81);女性教育代际流动水平方差为2.44,表明女性教育流动水平各省份间的差异大于男性,其中江西最高(8.56),北京最低(3.03)。男女教育代际流动指数差值超过1的有6个省份,其中江西最大(2.53),大部分省份(22个省份)两性教育代际流动指数差值在1以内,说明在教育方面两性的差异正在缩小;北京、天津、青海、贵州4个省份的两性教育代际流动差值最小,接近于0,表明其在教育方面的性别平等性高。教育性别平等性高的地区既有像北京、天津这样的发达地区,也有像青海、贵州这样的欠发达地区,这其中是两种截然不同的因素:当资源极其匮乏时,家庭对子女都没有足够的投入,教育代际流动的差异主要由个人自身因素决定;在资源极其丰富时,家庭对于子女的投入也不因性别产生差异,在子女间平等地投入。但普遍来看,教育成为女性实现阶层向上流动的有效途径和手段。

三、家庭资本对教育代际流动性别差异的影响

本文选择家庭资本下表征家庭政治资本、经济资本、文化资本、社会资本和家庭综合地位五个方面的多个变量进行多变量回归,分析其对全国及不同地区教育代际流动性别差异的影响。具体变量见前文表2,以城乡类型和年龄为控制变量。

表2 变量描述性统计

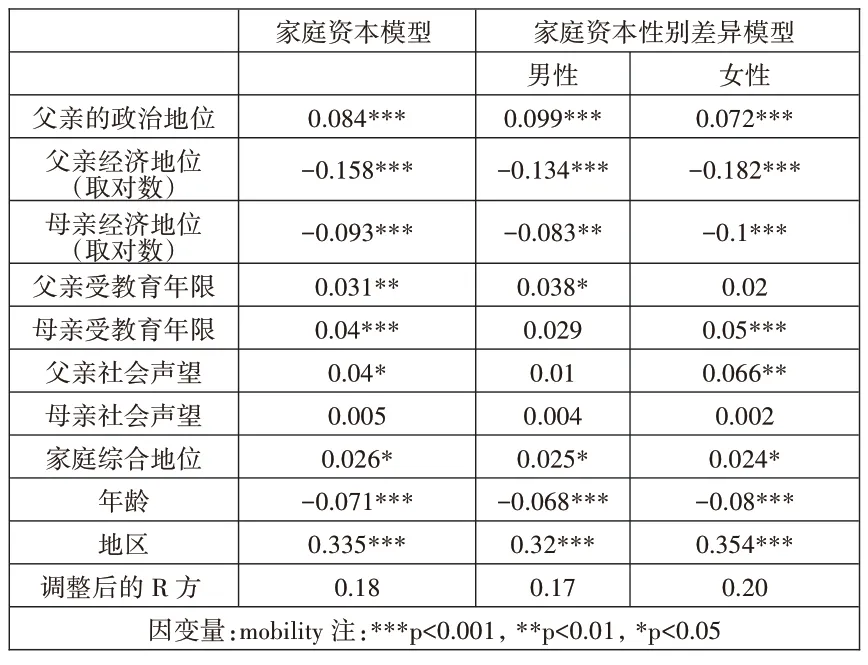

(一)家庭资本对全国教育流动指数性别差异的影响

各家庭资本中对教育代际流动影响最大的是经济资本,其次是政治资本,第三、四位为文化资本、家庭综合地位,社会资本排在最后(表6)。

表6 家庭资本对教育代际流动影响分性别多变量回归结果

家庭经济资本对于教育代际流动具有负向影响,且影响显著。父亲的社会经济指数每增加1,教育代际流动指数下降0.158;母亲的社会经济指数每增加1,教育代际流动指数下降0.093。这主要是由于父母的经济水平与其文化程度有很大相关性,收入高的父母更可能具有高学历,而父母的高学历加大了子女向上跃升超越父母的难度,导致经济水平越高,教育代际流动性反而越低;另一方面,已经掌握较多经济资本的家庭可能缺乏将经济资本转化为其他象征资本的动力。

在性别差异方面,女性受家庭经济资本的影响强于男性。父亲的社会经济指数每增加1,儿子教育代际流动指数下降0.134,女儿教育代际流动指数下降0.182;母亲的社会经济指数每增加1,儿子教育代际流动指数下降0.083,女儿教育代际流动指数下降0.1。这可能意味着,在经济富足的家庭,女性更不需要通过“寒窗苦读”来实现“逆天改命”。

家庭政治资本对教育代际流动具有显著的正向影响,父亲参加任何政党组织其子女教育代际流动指数都比父亲是群众的子女高出0.084。在性别差异方面,男性受父亲政治资本的影响强于女性,这可能与父亲的政治资源更容易传递给儿子有关。

家庭文化资本对于教育代际流动都有正向影响,并且具有显著的性别差异。儿子的教育代际流动指数受父亲受教育年限影响显著,而受母亲受教育年限影响不显著;女儿的教育代际流动指数则受母亲受教育年限影响显著而受父亲影响不显著。这主要与性别认同有关,在儿童心理发展时期,他们会产生对同性别父母表现认同的动机,并以其作为模仿的榜样。

家庭综合地位对子女教育代际流动具有显著正向影响,但家庭综合实力对男性和女性教育代际流动影响没有显著差别。

家庭社会资本对子女教育代际流动的影响较小。父母亲的社会声望对儿子的教育代际流动影响都不显著;母亲的社会声望对女儿教育代际流动影响也不显著,父亲的社会声望会影响女儿的教育代际流动,父亲社会声望每增加1,女儿的教育代际流动指数增加0.066。

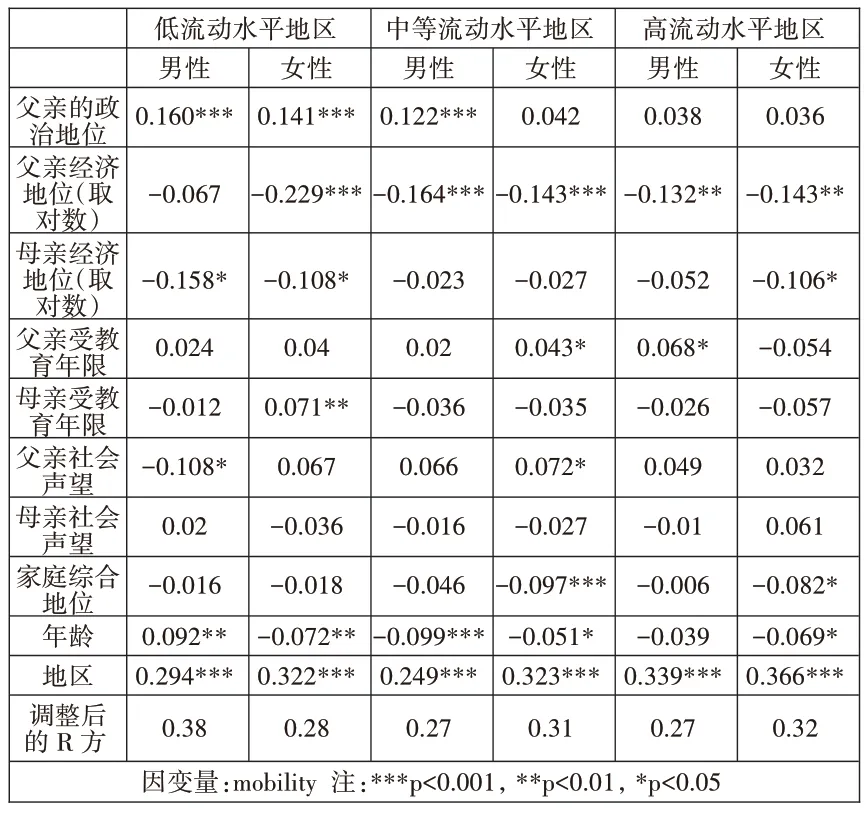

(二)家庭资本对不同地区教育代际流动指数性别差异的影响

按前述各省份教育代际流动水平的分类标准,对低、中、高三种流动水平地区分别进行多变量线性回归分析,结果如表7。

表7 不同流动类型地区家庭资本对教育代际流动影响分性别多变量回归结果

从地区差异来看,教育代际流动水平越高的地区,影响子代教育代际流动的家庭资本因素越少。在低流动水平和中等流动水平地区,女性教育代际流动指数受到4项因素显著影响,而在高流动水平地区显著影响因素降为3项;在低流动水平地区,男性教育代际流动指数受到3项因素的显著影响,而在中等流动水平和高流动水平地区则降为2项。这可能由于在教育代际流动水平高的地区,教育的获得受先赋因素的影响小,而受自致因素的影响大,因此教育代际流动更有活力。

具体来看,在教育代际流动低水平地区,父亲政治地位、母亲经济地位及父亲社会声望等3项因素显著影响女儿的教育代际流动,儿子教育代际流动受父亲政治地位、父亲经济地位、母亲经济地位及母亲受教育年限4项因素的影响显著;在教育代际流动中等水平地区,父亲经济地位、父亲受教育年限、父亲社会声望以及家庭综合地位等4项因素对女儿教育代际流动有显著影响,儿子教育代际流动则受父亲政治地位、父亲经济地位2项因素影响显著;在高教育代际流动地区,女儿显著受到父亲经济地位、母亲经济地位和家庭综合地位3项因素影响,儿子教育代际流动受到父亲经济地位、父亲受教育年限2项因素显著影响。可见,女性教育代际流动受到家庭资本的影响更大。可能的原因是在教育机会获得方面,女性受家庭先赋因素影响更大,而受自致因素影响较小,因此女性的教育水平与家庭原生条件的相关性更强;而社会为男性提供的教育获得机会更多,使得男性受家庭先赋因素的影响较少而自致因素的影响增强。

四、结论与讨论

本文基于中国综合社会调查CGSS2017年数据,对家庭资本对我国教育代际流动性别差异的影响进行实证研究,得到如下结论。第一,受教育水平有很强的代际继承性,父母对教育代际流动的影响具有异质性。母亲受教育程度对子代的影响在低分位继承性弱、流动性强,在高分位则是继承性强、流动性弱;父亲受教育程度对子代的影响相反。全国整体教育代际流动水平较高,且处于高流动水平的女性比例高于男性,说明教育的性别不平等正在缩小。第二,家庭资本各维度中对教育代际流动影响强度最大的是经济资本,其次是政治资本,再次为文化资本、家庭综合地位,社会资本影响最小。第三,教育代际流动水平越高的地区,显著影响教育代际流动指数的家庭资本因素越少;且显著影响女性教育代际流动的家庭资本因素多于男性。全国范围内女性教育代际流动指数高于男性,表明教育已经成为女性打破阶层壁垒的重要途径和手段。

以上结果为完善开放流动公平的教育体系提供了启示。针对影响教育代际流动指数的前三位因素,在家庭经济资本方面,建立完善奖助学金制度,对经济困难家庭的学生予以帮助可以减轻经济的不平等,同时应重视对贫困家庭的女性受教育者的帮助,防止她们因贫失学;在家庭政治资本方面,提高普通民众的社会参与,开放建言献策的有效通道,鼓励民众监督等可以缓解家庭在政治地位上的不平等,降低其对教育代际流动的影响;在家庭文化资本方面,提高父母的受教育水平非常重要,可以通过加大教育宣传,营造注重教育的良好环境实现对父母的继续教育。需要重视的是,现在的子女也将是未来的父母,促进个人受教育年限提高就是在提高未来父母的受教育水平,尤其要注重女性受教育水平的提高,从而实现良性循环。对于经济发达地区教育代际流动活力不足问题,应将着眼点从教育的“量”向“质”上转变,解决教育过程中具有不同家庭资本的成员在教育的质上的不公平,使教育真正成为普通人“改变命运”的有效手段。