白云深处有人家 柳根河畔梁家滩

2022-12-17◇刘勇

◇ 刘 勇

世界文化遗产平遥古城已经广为人知,文化旅游业日渐发达。地处汾河中游的平遥县传统文化遗产遍布全县,古城外的各类古迹也十分可观,只是大多旅游者一般仅在古城内游玩观赏,对城外古迹则较少涉及。

平遥县西部为汾河盆地,东南部则为广袤的太岳山区,沿柳根河谷就是平遥前往晋东南沁源县的交通孔道。

出城15 公里,过卜宜村,不久沿柳根河谷进山,转个弯,公路边即是中国传统村落梁家滩村。

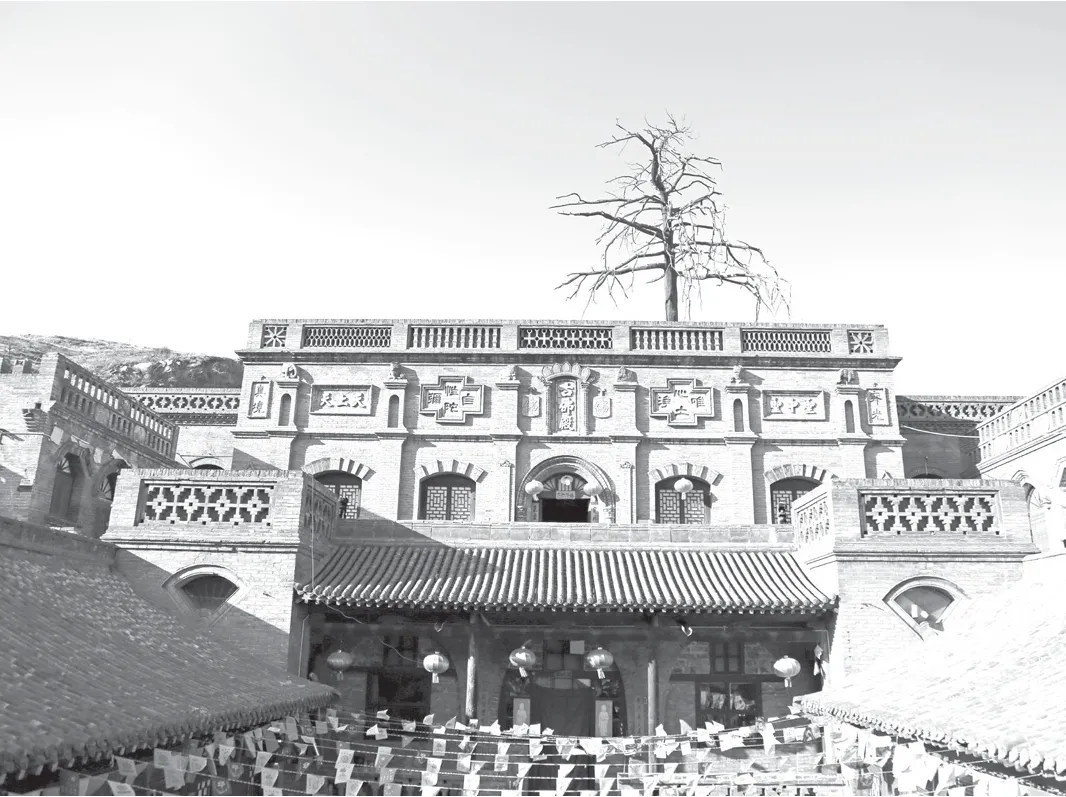

白云寺在村西宝峰山麓。这是座依山就势的建筑群,寺内建筑多为砖窑,山门下窑上房式,当中券门。上为三开间硬山顶,左右两侧钟鼓楼并立。

白云寺山间建筑群

主殿大雄宝殿也是下窑上房,下为五间窑殿,上为卷棚顶三开间的观音阁。绕到大殿后,来到最后一个院落,北面也是砖窑,背后上层是高大的古佛殿。古佛殿后一株枯死的古树枝杈遒劲,更添神秘色彩。山间白云寺的规模是层叠三进院,已不算小。寺内多通明清碑刻,记录古寺历史。其中明嘉靖二十年(1541年)《启建前庵重整白云寺补盖南殿记》内容详尽,记载明成化到嘉靖年间平遥县乡绅侯伯威、侯迺等几代人先后修寺捐献资产的事迹。此后清、民国间多有修缮。白云寺据说唐代已有,曾名西域寺,但尚无实物证据。在山西古建中,白云寺现存建筑群时代并不早,能成为2013年第七批全国重点文物保护单位,一个因素是建筑群体量较大且完整,塑像群尚存,此外更为突出的特点是中西合璧的古佛殿。

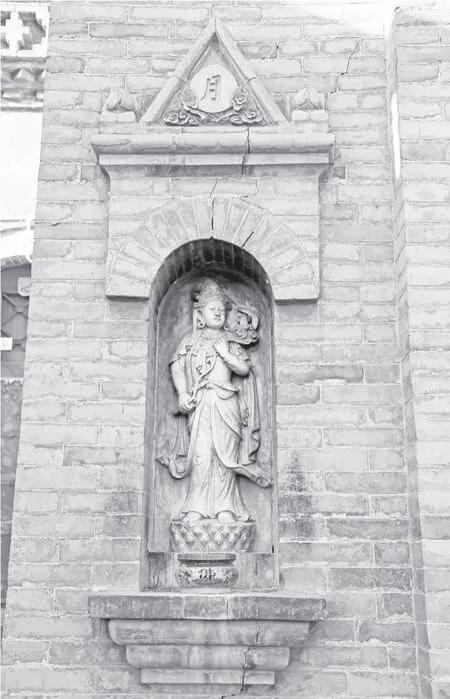

古佛殿旁有左右耳殿、东西配殿,与主殿外立面类似,均为砖构。古佛殿五间砖拱十字窑,外立面无前檐砖砌,分上下两部分,下部当心间开券门,左右石刻楹联:“众善奉行万缘净尽,诸恶莫作一性圆明。”左右次间、稍间开窗。上半部分多砖雕。当心间的上半部分有竖砖雕匾刻“古佛殿”三个大字。左右次间、稍间上部砖雕有青狮、白象,题字砖雕有寂光、真境、唯心净土、自性弥陀、圣中圣、天上天等。最独特的雕像是左右稍间外侧立面各开一龛,内为高浮雕菩萨白石立像,上有砖雕“日”“月”字样。颇有些西方雕塑的韵味。应是日光、月光菩萨。古佛殿外立面据说为民国19年(1930年)重修,是民国时期中西建筑风格和宗教艺术融合的杰作。

白云寺古佛殿外立面菩萨像

古佛殿内采取枕头窑形式,很是宽敞,方便佛事活动。供三身佛(法身、报身、应身)和文殊、普贤、观音、地藏四菩萨,还有四尊供养菩萨,为民国年间僧印聪和居士郭士荣等整修时重塑。

民国风建筑已成为历史建筑长河中的一部分,具中西方文化风韵兼容并包特色,建筑本体舒适度和艺术审美丰富性方面,均可圈可点,值得后世借鉴。白云寺古佛殿建筑,是很好的民国建筑典范。

白云寺明清以来香火持续,历代僧人在寺圆寂的不少。白云寺现存东、西两个塔群。院墙东侧现有六座砖塔,均为六边形须弥座,类似喇嘛塔类型的扁圆形塔身,上有相轮和塔刹,只居中一塔不同,扁圆塔身缩小,上又为两层六角形塔身。各塔均有塔铭,可惜不存。初步判断为明清时僧人塔。

白云寺周围山谷环境幽深,两股山泉从寺西南面的山谷里渗出,形成小水池和小溪,冬季水流冰封为小型冰瀑,又是一景。在山泉出处的北面山坡台地上,散布六座塔,其中最为精致的一座为八角三层,琉璃塔刹残损,立面塔铭尚存,为怡山大和尚灵塔,立于清康熙三十二年(1693年)正月。其他几座塔残损更为严重。其中有照蕴空禅师灵塔残破塔铭,依稀可见为性字辈弟子所立,年款处被破坏。旁边的一塔铭有祖字辈弟子。结合寺内碑记可知,可、祖、性为明嘉靖时僧人辈分。

沿封冻小溪回到白云寺门外,一对古槐、四棵笔直的古柏在寺前如仪仗队肃立。冬季日短,访客不多,据说每逢六月十九庙会时,古寺内外空前热闹。

下到公路边,就走进了安静的梁家滩村。这是个在柳根河谷边一片河滩上建立的古村,因居民大姓为梁,故称梁家滩村。

柳根河是平遥母亲河之一,至今河道冬季水流仍然可观,想必几百年前自然环境更好。柳根河谷地是平遥、沁源两地的交通通道。沁源灵空山的寿圣寺就是先师菩萨修行、圆寂之地。民间以为先师菩萨是唐末懿宗四子李侃,弃官遁入灵空山修行,被尊为先师菩萨。据说白云寺下,明代也曾有座先师庙。山谷出口的卜宜和林泉村均有先师庙尚存,先师菩萨信仰是这条交通线上的特色地方崇拜主题。

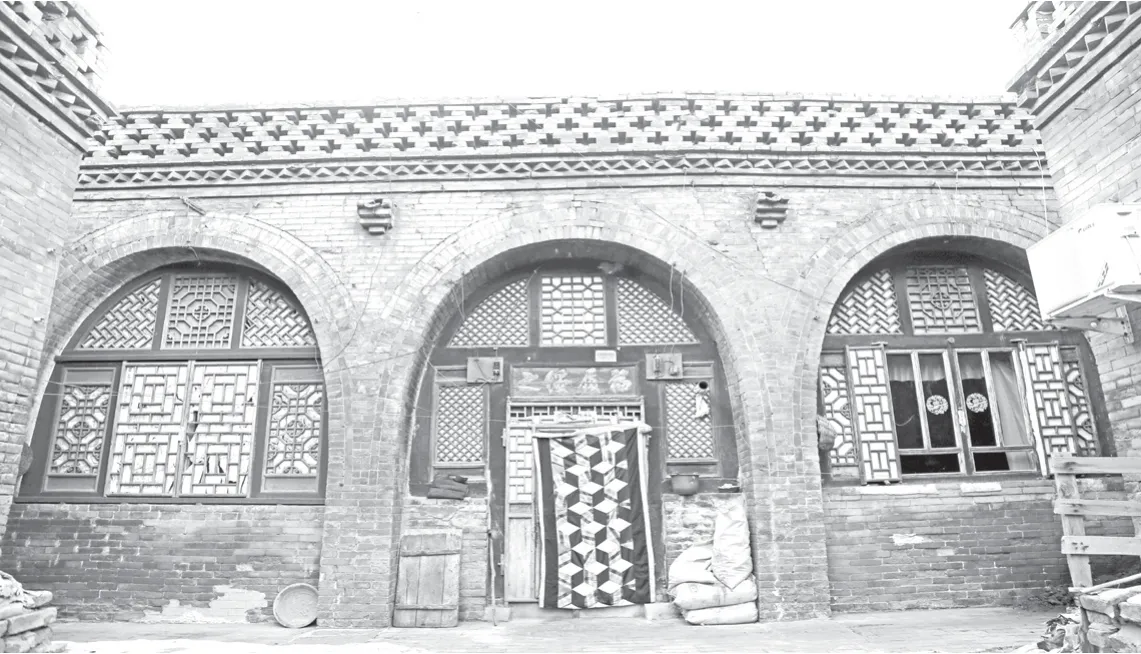

现梁家滩村内尚存老宅十多处,建筑残破,格局尚存,多为一进、两进四合院,也有车马院。据说最早定居的为梁姓。至今民众也是梁氏最多。梁家人里,据说清末有梁守谦在平遥县城内为萃成海商号的大掌柜,后来又在汾阳狄遗元老字号做掌柜。平遥城内的萃成海原址已经改为客栈,汾阳至今仍有狄遗元酿造厂。梁家人在商号就职,积累财富,在村内也建起连片的宅院。

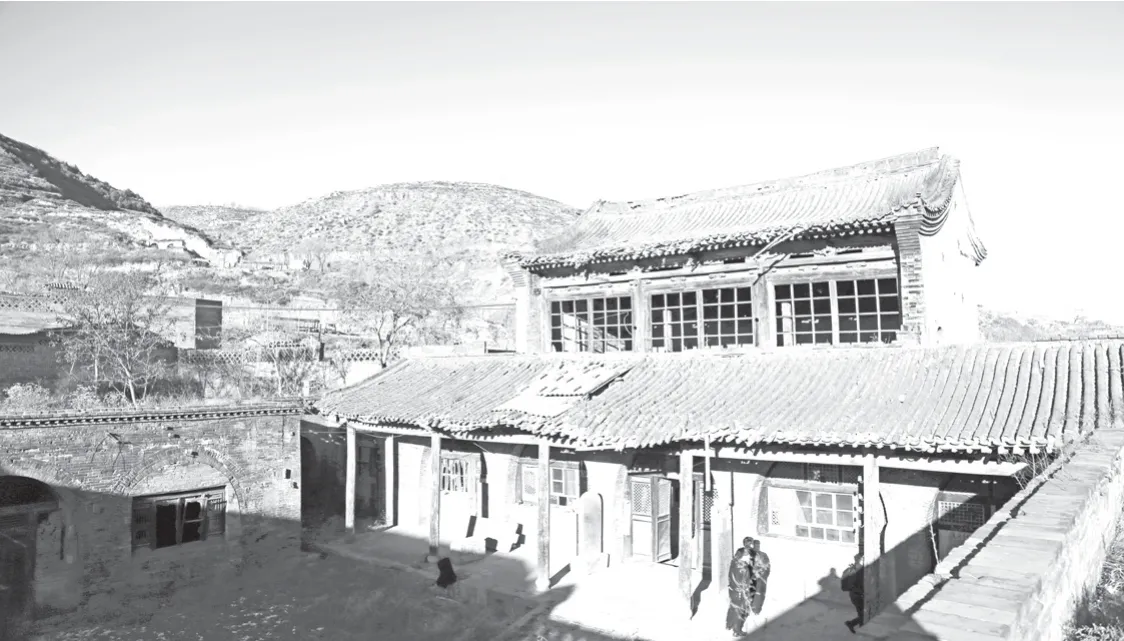

梁家滩民居多为砖窑

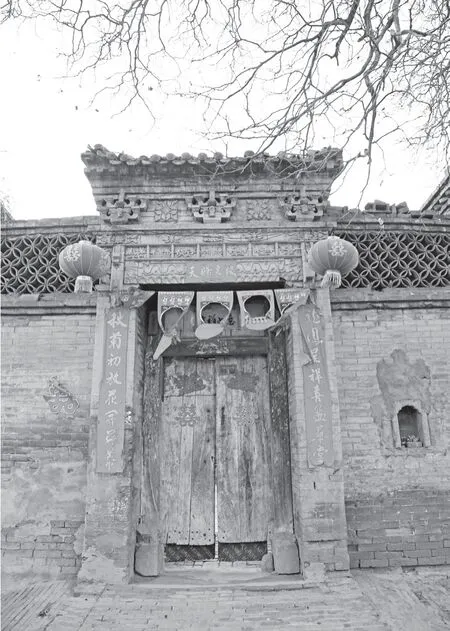

梁家滩老宅格局大体完整,建筑形式为砖窑。一般在砖石外立面宅门上设木构门楼。正房多为砖窑明三暗五,厢房多为砖窑三口,内部打通相连,便于通风。民国风格的木槅窗和封门套等还存有不少。讲究的院落正房窑前出木构抱厦。二进院分隔内外多有二道门,有精美的仿木构砖雕门楼。大门、二门上多有各类美好寓意的匾额,现仍可见“耕读第”“天赐三多”“百世其昌”“霞蔚”“敦天伦”等名目。在内宅砖窑门上也有匾,如“和气致祥”“福履绥之”“慎迺俭德”等名目。体现了主人对家风的态度和对家族的期许。

村中居民多是老人,年轻人大多去省、市、县里工作。夕阳下的古村一片安静,只偶然看到个别老人在村里走过。村里有一座前些年修缮过的小四合院,木构门楼,门外立一照壁。门匾上书“万象峥嵘”,门内书“日月重光”,都为左起,应是重做。据说这个院曾做过影视片取景地。几户居民大多不在老宅里住,经村主任李先生推荐,当晚我就住在这里。老宅取暖还沿用烧土炕取暖方式。土炕使用买来的炭,没多久热气就传导到土炕下面,如果定期加炭,室内温度还是比较稳定的。采用室内烧炭取暖必然会有污染,但在这样的山区农村,基本设施还很不完善,短期内采取天然气和煤改电形式取暖的条件还不具备。

梁家滩民居门楼

梁家滩民居院内

值得一提的还有位于河边的关帝庙。旧时往来平遥、沁源古道就是沿河边走,这座关帝庙占据了交通上最好的位置,是个标准的四合院。南部对外开三口窑洞,山门兼倒座戏台组合,估计后来市场繁荣,三口窑都成了门面房,过道被封,进庙改走东侧门。木抱厦门楼的柱础石早年被盗,用红砖垫着柱子。这类场景在山西各地已不知看到过多少次。清代柱础石除非是特别精美者,存世量大,并不是罕见之物。

庙内南侧是卷棚顶戏台,分隔前后台的木槅扇门窗上有匾额“凤仪亭”三字。或许当年在这里《凤仪亭》是热门,在关帝庙里唱三国戏应景?《凤仪亭》剧目在晋剧里也是比较常见的。东、西厢房各三间砖窑,前檐木构已坍塌。北面是五间砖窑,内部相连,前檐出木构抱厦局部坍塌,应尽早修缮。

砖窑上层三开间硬山顶房屋,可登高望远,俯瞰河流、村落。厢房边有踏道可到房顶。庙里存清代残碑,民国碑记。

有朝一日,梁家滩文化复兴,关帝庙作为古村文化交流平台最为合适,这本就是古庙旧时的一大功能。

梁家滩关帝庙