“乾盛亨”信稿所见票号经营情况

2022-12-17尚梦佳

◇ 尚梦佳

山西票号书信是总号与分号、各分号之间为传递经营管理等方面的信息进行沟通交流的重要工具,是票号商业活动的重要组成部分,体现出鲜明的商业性质。为防止信件在传递过程中丢失,通常将寄出的信重新誊抄在一起,并按照寄送时间依次进行编号,以此形成信稿。因此,信稿中往往记录了大量反映票号商业活动的第一手信息,是我们了解山西票号的宝贵资料。

在对晋商博物院藏品进行整理的过程中,一本“乾盛亨”票号由平遥至汉口的信稿(以下简称信稿)引起了笔者的注意。通过对信稿内容的阅读,我们对“乾盛亨”有了更多的了解,信稿的字里行间透露出的信息,使我们对晋商的经营以及当时的社会情况有了更加深入的认识,现对其进行基本解读。

对信稿年代、所属票号的判定

一、信稿基本情况

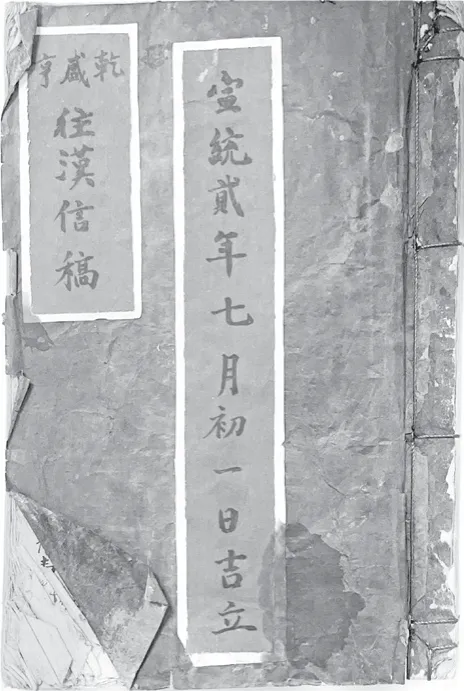

该信稿为蓝色封皮,红色题签。纵24.5 厘米,横16.5 厘米,共91 页,每页18行,每行约19 至26 字,形制如下图所示。

乾盛亨部分信稿

信稿均为寄出信,共52 封,其中编号信有46 封,时间跨度3年,包括第一年的第13 次信至第22 次信,腊月的第吉次(第一次)信及第2 次信(据信中所述“以将各庄之信更换次第”,自腊月十二日开始的信件重新计数),以及第二年的第吉次信至第26 次信,第三年的第吉次信至第8 次信。此外还有未列次信6 封。为行文方便,本文将这3年的所有信件统一进行排序,依次为第1 封信至第52 封信。

从字体上看,每封信的字迹不一,有些在标题下方注有抄录信件的人名,信件中也有改正错字的痕迹。

二、信稿时间判定

信稿封面中部写有“宣统贰年七月初一日吉立”的题签,但根据正文内容来看,封面所记时间存在疑义。正文中以“某月某日随公脚捎去第几次信”为题,具体年号不详,通过对信稿的整体审视,我们只知其始于第一年的七月,终于第三年的五月十一日。信稿中正月十二日所立第14封信有“如春杂货行坏事幸与我号无涉,但近来各处塌风继续,令人实属可虑”的信息,根据宁欣主编的《中华大典·经济典·商业城市贸易分典2》中《字林沪报》清光绪十八年(1892年)正月十八日《汉水翔鸿》记载“去腊汉镇如春杂货行以数十年之老店,突然倒闭,至亏欠各号九万余金之多”,可知如春杂货行倒闭发生于清光绪十七年(1891年)腊月,那么此信应该写于稍晚一点的时间,所以这里的正月应是清光绪十八年。同年四月十二日所立第21 封信中有“耳闻大德源因塌帐甚重,各处之庄定于收撤”的记载,大德源票号是清光绪十四年(1888年)由福生达茶庄改组而成,总号设于祁县,但未开过账就于清光绪十八年歇业。由这两处记载可判断第二年应该是清光绪十八年。此外,第25、26 封信写于六月,第27、28封信写于“后六月”,而清光绪十八年正是闰六月,两者信息相吻合。因信稿第一页残缺导致第一封信的时间缺失,但经过对全部信件日期的整理后发现,除6 封未列次信日期无序外,其余46 封信件日期均固定在每月的十二日、二十七日,故第一封信的书写时间应为清光绪十七年七月十二日,而最后一封信属于未列次信,时间为清光绪十九年(1893年)五月十一日。

三、信稿所属票号身份判定

关于信稿的票号归属问题,我们可以通过以下三个方面进行判定。其一,封面左上角书“乾盛亨往汉信稿”,明确记述为“乾盛亨”票号。其二,正文中多次出现与“乾盛亨”相关的敦信堂信息,更进一步论证了票号的身份。如第12 封信记载“随会来平明年二月半交鼎顺当无色宝银壹千两,无票砝,各以信凭,其平即照敦信堂之砝与本合砝一律比兑”,第36 封信也有“以敦信堂之砝比兑”的表述,说明该票号以敦信堂的平码作为基准进行比兑。因为各地票号的本平大小不一,汇兑时需要先用本号的平码与当地的平码进行校对,得出二者之差,凭此收交银两,使得票号与顾客两不吃亏。而“敦信堂”是介休县北辛武村冀家四子冀以和的堂号,冀以和出资设立“乾盛亨”,总号在平遥城内。其三,通过信稿中出现的分号情况进一步判定该票号应该是“乾盛亨”。晋商票号实行总分号制,分号遍布全国各主要工商业城市,该信稿中涉及到有汇兑业务往来的各号有平遥、太谷、祁县、太原、介休、汾阳、张兰镇、运城、北京、天津、上海、汉口、重庆、万县、沙市、长沙等地。张巩德主编的《山西票号综览》一书中详细介绍了晋商各家票号的分号设置地点,其中在张兰镇设分号的只有“乾盛亨”和“协同庆”两家,而“协同庆”在万县并未设分号,故该信稿应为“乾盛亨”票号。

此外,从信稿的多处细节中可以看出,信件往来双方是平遥与汉口的掌柜,比如第31 封信附在正文之后有提到“现下我号重万二处首领帮期已届,无人更调,是以达信前来,贤契久住汉岸,必知其详,见信着实提来一笔,以便定夺”,第33 封信“平已着履德记等已然赴汉去矣,俟伊等到日,贤契酌夺或该先着一人下班,抑或见信酌夺办理可也”。并且每封信以“于某月某日随公脚捎去第几次信,内叙等情,今录原稿一纸呈照”为开头,说明信件是由总号平遥方抄录。

通过上述推理,我们可以判定该信稿是“乾盛亨”自清光绪十七年(1891年)七月十二日至十九年(1893年)五月十一日从平遥寄往汉口,并由平遥总号整理抄录而成的书信合集。

信稿所反映的信息与价值

一、信稿中反映的“乾盛亨”经营情况

据张巩德《山西票号综览》研究,清咸丰十年(1860年)到光绪二十六年(1900年)是山西票号发展的黄金时期。在各地票号繁荣发展的背景下,“乾盛亨”于1862年至1864年间设立。通过积极承办官饷,广结京城及各地豪商官僚,为短时间内票号的发展壮大提供了有力支持。清光绪二年(1876年)《云南巡抚潘鼎新奏折附片》记载“滇省库藏空虚,仅恃此商号二三家(即‘同庆丰’‘云丰泰’‘乾盛亨’),随时通融,稍免哗溃之忧”,“乾盛亨”在云南省城的分号为当地政府垫款,以缓解财政空虚,显示了“乾盛亨”的实力。

清光绪八年(1882年)“乾盛亨”被牵扯进“云南报销案”中,一度面临倒闭,但成功渡过危机之后仍活跃于官府之间,并且更加注重对合作对象信用的考察,审慎规避风险,这在信稿中也有所体现。如第22封信记录了“乾盛亨”掌柜听闻“百川通”汇兑京饷损失惨重,再加上当时银钱紧缺,经过深思熟虑,通知分号不准收会官款,“去年百川通收过芜湖饷银十万,每千两得费十两,得期二月,京号交毕结去芜湖化费银一千四百余金……京号银两夹赔,日期受紧,万分贴银七百余两,咱号焉能佃此支顾。概见又五老东君常听票帮收官项佃会,是咱号议准不准收会官项,照此生意实不划算,非余不欲,实不敢违命”。第24封信又记“并云芜湖之事,并非余不欲往来官场,实系不准收官项,则要此事能于往来,焉有不欲之理乎……贤契屡信提叙与平达信,仍是为公起见,贤契见信速速关照洋号,务将此事吹嘘玉成,为要为要”。为政府垫会往往要承担更大风险,票号要根据自身情况灵活应对,如果无利可图甚至亏损,也只能拒绝与政府合作,减少损失。

一般认为票号主要通过票汇、信汇、电汇三种方式为顾客办理汇兑业务。最早出现的是票汇和信汇,即收票人分别拿着票号开具的汇票或汇款人写的信到所在分号领款,这是在电话、电报尚未普及时最主要的汇兑手段。第2 封信(此信为未列次信)中平遥伙计赴长沙住帮途中经过汉口时捎带去“汉用会票纸二百张”,第14 封信“又附来平在祁春标收大德恒一万二千两会票一张,又在祁谷收存义公三千两会票各一张”就是使用汇票的方式取款;而第12 封信“又平见信交郝佩珫足纹银五拾两,附来伊会银底信一封,其平比本合砝共小一两兑”,第13 封信“万会来平在省见信交熊大人足银四十两”,第36 封信“随会来平明春标交鼎顺当无色宝银一千六百两,无票砝,各以各信为平”等等,体现的则是信汇方式。由于信汇比较注重信用,因此,信汇多为大的商号和交往密切的官员、个人使用。随着电报事业的发展,部分城市开始使用电汇。虽然电汇大大提高了结算效率,但对于票号而言意味着无法再利用时间差获得收益,因此并非最佳选择,信稿中也极少出现。

信稿中大量记录了各分号间的往来汇兑流水、交易对象、兑付时间和每日存银情况,一是使付兑票号提前做好准备,二是为了根据各号存银信息决定是否承揽业务。作为信用机构,在一段时间内汇入与汇出金额要保持基本的平衡,如果交付过多,会发生支付困难,因此,要及时告知对方适当减少汇款。如第9 封信“咱号从秋冬两标在祁交京汉会款数目甚巨……预为达知,倘遇祁款,万勿收来,以免吃亏”,第12 封信“各庄皆有拖欠,又遇今年冬标咱号大为掣肘,难保明春夏标之时他人别有议论,见信之日暂不许收咱处之银两……不可以己庄贪做微利,不顾交处夹赔”。

晋商票号实行总分号制,总号在经营管理上对分号具有绝对的控制。一方面决定分号的开设与收撤,比如第11 封信,当总号预见到上洋(即上海)经营出现问题时,叮嘱各号间互相照顾,“凡事谨慎缓做,少贪远期,上洋收交更要少做,务要互相关切”,第21 封信再次提到“咱号上洋之庄因搅费太重,夹赔非浅,咱号定于收撤,见信之日即可先止彼处收交,尚切照信办理为是”,清光绪十八年(1892年)四月决定收撤上洋的分号,于是通知各处先行暂停与上洋之间的汇兑业务,这也是“乾盛亨”上海分号撤销的记载。另一方面根据业务需要进行人事调动,安排伙计上下班,或到邻近分号进行住帮。如第19 封信记载“虎臣记暂住汉号,现因树华记两目不明,焉能办事,见信速着虎臣记返长住班,即树华记眼疾能于调治更好,倘若不明,将长号事务清楚交虎臣记管理,劝其回里,及长号伙友有不尽心号事者不相宜之人,或调汉或着其回里,以权用伙友之难”。

汉口自古就是我国南方著名的商贸重镇,通常认为,自清咸丰十一年(1861年)始,汉口正式成为对外通商口岸,各家票号在此设立分号,“久执武汉金融之牛耳”。信稿显示当平遥现银紧缺时,会调集各处银两至汉口转运到平遥,如第19 封信记“不得不预早防备,望切汉号尽收重万银两,与平顶兑”,第21 封信“故而达信各处,咱号各庄所出之贷依期定于不可再为多贪,将银务必竭力交汉……与汉顶兑,由汉交平,以顾局势”。汉口地处九省通衢,交通便利,长江中下游地区的汇兑活动以汉口为中心展开,方便向重庆、万县、长沙、沙市等周边各分号就近运送现银接济,成为南方重要的转运中心。并且“乾盛亨”寄往长沙、重庆、万县等地区的信件也往往是经由汉口转发,如“随统去平寄长信一封,又平寄重万副信各一封”“随统去平寄重万副信长信各一封”“随统去……平寄重万长洋信各一封”等等,此种情况在信稿中多次出现。

二、信稿中反映的其他社会信息

气候的变化、农作物的生长情况都会影响当地物价水平,相应地,票号放款利息也会发生变化,这一点在信稿中也有所体现。平遥及周边地区先后历经清光绪十七年冬旱、十八年春旱,导致物价上涨,票号放款规模缩减,信稿中真实地反映了这一情况。如光绪十七年腊月二十七日第13 封信“惟银势紧迫,满加利二十五两六钱不一,各色米粮皆是涨势,皆因今冬寸雪未落,麦粮受旱”,光绪十八年三月二十七日第20 封信“各行生意清淡,皆因抗旱,日降大风,各邑吃食均已涨价,麦秋已受其旱,秋田正是安种之际,人心立望甘雨”。恶劣的环境甚至造成瘟疫等病相继发生,“现在瘟疫太甚,十九日进沂记感受喉咙,亦已辞世,令人惜之”。幸而三月得降雨有所缓解,“今日行云布雾,甘霖施行,得此应时之雨,尚可播种,不甚碍事”。《朱批档》存片对此也有记载,清光绪十八年四月间山西巡抚上奏,山西“本年如春后,虽经得有雨雪,而土地过干,风多日燥,仍形亢旱……幸于三月二十六、七等日获沛甘霖,现据各府州驰宝,蒲、解所属多已深透”,这与信稿内容所述一致。至夏天又是寸雨未落,影响作物生长,票号无生意可做,五月二十七日第24 封信“咱邑仍是抗旱无雨,麦秋已坏,秋禾大受其旱,道处祈祷立望甘霖,各色粮食皆已陡涨,人心恍恍,以致市面各行清淡之极,银两时常紧缺……廿二日毓华记由李下班,询问沿路皆旱”,晋商向来都是同乡用人,伙计下班回家经过山西某地到达平遥,由此可知,李地到平遥沿线都在经历旱灾。信稿中这些反映山西地区气候变化和自然灾害的记录,为我们进一步开展清代区域气象史的研究提供了帮助。

信稿中还多次出现冀以和购买“吕宋票”的情况。“吕宋票”是19世纪六七十年代从西班牙殖民地菲律宾传入我国的一种彩票,由于清代称菲律宾为吕宋,因此被称为“吕宋票”,又叫“发财票”。这是最早传入我国的近代彩票,并逐渐在我国泛滥,清同治、光绪年间“凡中国二十二省府县,为商贾凑集之所,即设有局”。汉口“初到此票,人未知其详”,很少有人购买,但《申报》中记载自清光绪六年(1880年)冬有人得中头彩,“吕宋票”开始在汉口畅销,“计米厂至洋街捕房不过六七百步,已共有一十六家。更有正街及巷内与米厂之上街并附于洋行内者,大约竟有五六十家”。从信稿中可以看到冀以和几乎每月都购买“吕宋票”,并通过信件告知购买数量、价格、单号,汉口票号负责寄送彩票原件及得彩对号单,清光绪十八年正月二十七日所立第15封信要求汉口票号仍“照去年之式……逐月买吕宋票二张,其价并得彩与否一并次信报平”,说明冀以和购买“吕宋票”至少持续了两年之久,但从未得彩。

“吕宋票”在我国的盛行,主要原因在于清末经济繁荣,赌博之风盛行,第41 封信所述“我帮住庄之人尽以衣冠作待,或玩赌或游柳应酬玩闹”,这种颓废、奢靡的行为是由当时的社会环境造成的。彩票作为一种刺激的赌博方式,顺应了民众追逐一夜暴富的心理,虽然清政府多次下令禁止售卖,但却屡禁不止,甚至滋生众多假借洋人名义印发彩票的情况,如第43 封信所述“接四东君之信,唯恐前买假票,是以今年定于不买,见信无用办理”,假票的出现是冀以和从清光绪十九年正月开始不再购买“吕宋票”的原因。从中可以看出,清末的彩票业在经营过程中难以规范,弊端百出。

结 语

在那个通讯不便的时代,山西票号以书信的方式互通情报,随时掌握经营动态,为其跨地域进行商业活动发挥了重要作用。本文对“乾盛亨”往来信稿进行了简要介绍和补充说明,除上述讨论之外,信稿中还蕴含着丰富的历史信息,值得我们进一步关注和研究。