卡塔尔式的热爱,你永远不懂

2022-12-08陶短房

陶短房

卡塔尔人对足球有着极大的热情,世界杯开赛之际家人聚集一起观看比赛。

我曾在中東生活和工作过多年,去过不少阿拉伯国家,也结识了相当多当地朋友,让我开始认识到卡塔尔是一个“独特的”阿拉伯国家,还是从与“阿拉伯兄弟国”既相似、又不同的问候方式开始的。

阿拉伯人之间相互问候,通常会以“啊萨拉马里贡”开始,对方则回应“瓦马里贡萨拉姆”,我在北非马格里布国曾被当地朋友告知:“如果一个外国人自己不是穆斯林,最好不要这样问候,而要用英语或法语,否则对方就算出于礼貌嘴上不说,心里也会很不高兴。”但在卡塔尔却恰好相反,外宾如果主动用“啊萨拉马里贡”打招呼,对方会感到亲切并表现出极大热情,如用英语对方反倒会觉得是“生分”“例行公事”,尽管绝大多数卡塔尔本地人都会说英语。

与在其他地方的阿拉伯国家一样,卡塔尔人比口头问候更亲切的问好方式,也是握手、亲脸。但他们握手并非是两人一拉手就念念有词半天不撒开,而是简单寒暄便松手。至于亲脸,卡塔尔人并不像其他“邻居”那样左右交叉贴面,而是在右面颊亲3下,如果觉得意犹未尽,那就再对碰两下鼻子。这是因为卡塔尔人遵循贝都因风俗,认为右边尊贵,左边卑污。而且卡塔尔并不绝对禁止男女握手,但男性如主动把手伸向女性则会被认为“失礼”,有教养的当地女性会含蓄地对您做一个双手合十动作,此时您必须识趣撤手,否则只会自讨没趣。

阿拉伯人往往更重视家族头衔和传承(如北非的图阿雷格人会在冗长的握手时自报“祖宗”名讳,如果两人祖上有很多交集,会登时亲切起来),而卡塔尔人重社会头衔,什么会长、经理、上尉……,如果您在打交道时“头衔”不离口,对方就会显得容光焕发,想求人帮忙、办事会好办得多。

聚餐是和卡塔尔人拉近关系的不二法门,但与众不同的是,“正统”卡塔尔人特别好客,交际聚餐时以“吃请”为耻,埋单为荣,我曾在多哈拜访当地一个代理商,初次去时主人恰好出门还没回来,他的一个年轻兄弟看家,递来一瓶橙汁热情地请我喝,我刚想谢绝,就见陪同的当地朋友直递眼色,反应过来后赶紧道谢接过,一直到主人回来、谈话结束,这瓶喝了2/3的橙汁一直放在面前。回去的路上朋友告诉我,在卡塔尔“接受馈赠”才是礼貌,而谢绝反倒是失礼。这位朋友还称赞我“一直在喝,一直不喝完”是懂得礼数,不愧来自礼仪之邦——因为按照当地风俗,如果主人请您吃喝,您来个“光盘”,主人会认定您暗示“没吃好喝好”,会不停地续满,那可就有点尴尬了。

我的长子在加拿大有说话时伸手指点的习惯,我有次跟他开玩笑“如果在卡塔尔你的手指头都能给人砍掉”——这并不夸张,在卡塔尔,伸手指任何东西都是极大的侮辱和挑衅,如果伸手指指人,那弄不好是真能打起来的。伸手指已是大忌,如果伸出的是大拇指更是大忌中的大忌。“伸出大拇哥说OK”若干年前曾是某些“夹生涉外文学创作”中对“外宾”的经典塑造,这一幕在别处是否会出现另当别论,在卡塔尔是绝不可出现的:海湾战争后不久,就真有驻扎卡塔尔的美国大兵在路上伸出大拇哥恭维当地人所开豪车,结果酿成了“外事纠纷”。因此在卡塔尔请谨记:举手打招呼可以,但一定要把手指并拢,用整个手掌去指想指的东西和方向。

我在北非阿拉伯国家做过布商,为了和当地人拉近关系,特意请朋友家属帮忙做了件大袍(裁缝和款式、染色都是当地的,布则是我从中国带去),这种“与子同袍”在当地收到极好效果。但抵达卡塔尔多哈后却被好心提醒“千万别这样做”,因为卡塔尔人会觉得您在“矫揉造作”“礼下于人必有所图”,反倒坏事。卡塔尔人在对待外国人着装方面标准十分独特:希望外宾不要入乡随俗,“因为你不是我们”,却又希望客人遵循某些规矩,比如不穿短裤、背心,女性不露肩和膝盖以下,但他们并不会苛求女外宾穿黑袍、戴面纱,据当地朋友说,如果女外宾自己这样做,他们还会觉得好笑。

许多到过卡塔尔的朋友都会觉得,这个小国存在许多看似相互矛盾、却又和谐统一的事情。比如这里的妇女权益究竟如何?

许多朋友都指出“卡塔尔妇女权益受保护不足”,他们指出,该国的最高立法机构——协商会议,直到2017年才有了君主亲自提名的4名女性代表。该国像其他一些海湾君主国那样,有所谓《监护法》,规定女性即便成年,也必须受父兄、丈夫等男性监护,理论上不能单独开车(实际上早已放开),甚至单独和陌生男性见面,更有甚者,卡塔尔的《监护法》中居然明文规定“女性在法律上被视作未成年人”,前几年曾有50位受过高等教育、有一定社会地位的卡塔尔女性联名上书,要求删除这条“歧视性规定”。

从法理上,卡塔尔似乎是认可“男女自由恋爱”权利的,但实际上却因为《监护法》,青年男女即便是恋人,未结婚也不能独处,因此卡塔尔一些“打卡景点”便出现了一道独特的风景线——3人约会,其中两位自然是卿卿我我的情侣,那个“电灯泡”则是女方的某个男性监护人或其指定的代理人,否则会被人指指戳戳。

卡塔尔是全球男女比例最失衡的国家之一(2020年为3.39∶1),但女性劳动参与率却达到了51%(已远远高于全球平均水平),且这一趋势还在加速,近期一份民调显示,绝大多数卡塔尔人(不限男女)都认定“女性寻求工作是积极正当的”。事实上,虽然每4个卡塔尔人中有3个半男性,但从小学到大学,卡塔尔几乎所有学校中,女生比例都超过50%。

卡塔尔虽然有诸多女性穿衣戴帽的规矩,但实际执行起来并不苛刻,街头本地女性只要遵循“不透不露”的大原则,哪怕不戴面纱、不穿黑袍,也不会惹人闲话。事实上即便穿黑袍的当地女性,许多人也会在宽松的黑袍里穿上时装,更有不少妇女在黑袍上绣着醒目的金色纹饰。

在这个国家一夫多妻仍然是合法的,与此同时,女性在婚前要求男性书面承诺“只娶一妻”也是合法的,如果男方签字画押却“犯规”,女方有权要求离婚,男方还要给予补偿。正因如此,卡塔尔在海湾国家中年轻女性离婚率一直居高不下(有社会学家认为,卡塔尔男女比例如此失调,女性不愁嫁才会如此“强势”)。

尽管“台面上”是男权夫权社会,但现实中这里许多餐厅、电影院等场合又不喜欢“大男人”撇开家中女眷独自逍遥,比如餐饮娱乐场所流行设立“家庭日”——在这天男性必须携女眷才能入内消费。又比如,这里的半岛电视台蜚声全球,在许多时候以“追求开明”示人,但实际上这个国家直到1998年才举行了史上第一次选举(只是市政委员会的选举),直到2021年才有了第一部《选举法》,根据这部法律,45名议员中有30名将允许由选举产生,追溯到祖父为卡塔尔公民且年满18岁者获选举权和被选举权——但该国至今没有一个自己的政党。

卡塔尔人口中真正的“卡塔尔人”只占13%,劳动力主体来自世界各国,这一点和其他海湾国家相似,但卡塔尔是第一个明文规定“不得歧视外劳(外地劳工或外国劳工的简称)”的,2021年3月,卡塔尔推出了首个“非歧视性外劳最低工资标准”,规定雇主每月至少支付外籍雇员1000里亚尔最低工资、并额外支付至少300里亚尔食物津贴和500里亚尔住房津贴。有些地方原本通行的被认为是歧視外劳的“卡法拉”制度,但这项歧视性制度在卡塔尔业已废除。

卡塔尔还是阿拉伯国家中接收新闻和信息最方便的国家,卫星电视几乎“百无禁忌”。本地的半岛电视台等媒体同样以“敢说”著称,而互联网的普及程度更是达到了惊人的地步:调研机构Datareportal提供的数据显示,2022年1月卡塔尔总人口296万,而互联网用户总数高达293万,互联网普及率竟达99%,高居世界第一,其中油管(Youtube)、脸书(Facebook)、抖音“三巨头”分别拥有265万、210万和154万18岁以上注册用户,且男女比例几乎和卡塔尔人口中的男女比例一致。

但与此同时,看似“百无禁忌”的信息流实际上有很多“潜规则”,比如不能妄议君王,不能随便谈论教派问题,不能过多谈论家长里短和他人隐私等。如此多的明暗规则和看似开放的言路相配合,令不少卡塔尔人产生“好像什么都能说,却又不知道能说什么”的尴尬,而当地人的风俗习惯又偏偏是“谈正事之前先闲谈”,于是“让我们谈谈天气吧”竟成了一句口头禅。

和其他海湾国家不同,卡塔尔人、尤其上层的卡塔尔人更喜欢留在本国接受高等教育,而不是要么“啃老”、要么留洋,因此这个弹丸小国的大学教育不仅起步早,而且有着鲜明特色。这个国家是1971年才获得独立的,独立后仅两年,卡塔尔师范大学就呱呱坠地——而且因为女生报名者多,当时又实行“男女有别”的教育体制,实际上当年同时成立了“男师大”和“女师大”两所学校。1977年,随着风气逐渐开明,两所学校正式合并,成为男女混校的综合性大学——卡塔尔大学。1985年卡塔尔投入巨资,在多哈市郊建立了规模恢宏、设施先进的卡塔尔大学新校区。持续大手笔投入和一次次符合国际潮流的改革,让历史并不悠久的卡塔尔大学一跃成为阿拉伯地区屈指可数的现代化高等学府之一。

卡塔尔虽然有诸多女性穿衣戴帽的规矩,但实际执行起来并不苛刻。

卡塔尔大学,主要采用英语和阿拉伯语教学。

卡塔尔大学新校区的诞生还在21世纪初成了一系列海外教育资本涌入本国的附着点,近20年来,美国弗吉尼亚联邦大学、维尔康奈尔教育学院、卡内基梅隆大学、得克萨斯A&M大学、乔治敦大学、加州大学加拿大卡尔加里分校等海外名校相继在这里建立分校,从最初的医学、化学、电气、机械等自然学科,逐渐拓展到工商管理、新闻学、美术等社科人文领域,并发展自己的科研及成果转化能力。相对其他“同行”,卡塔尔的“石油红利”相对要少一些,该国精英有一句口头禅“不要在石油采完后再回头采珍珠(珍珠采集是发现石油前卡塔尔的支柱产业)”,因此他们把集聚海外名校资源的“卡塔尔大学城”,视作国家未来的希望。在今天的卡塔尔,大学城融合现代和传统风格于一炉的、带有彩色玻璃和几何光棚的“大学塔”,已成为这个国家追求“有民族特色现代化”的地标。

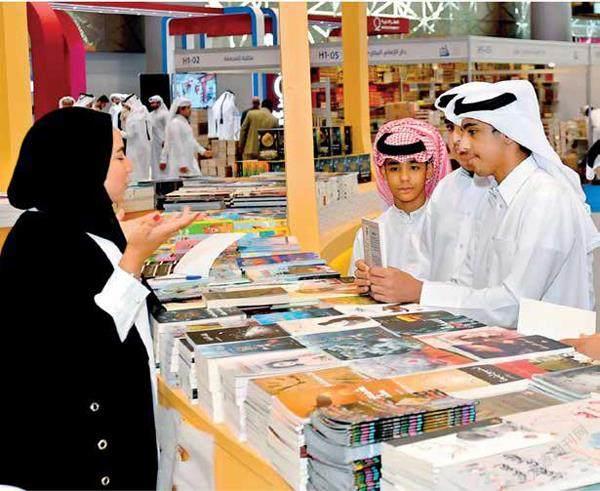

不仅高等教育如此,卡塔尔还是全球人均学龄学生支出最高的国家之一,6—16岁全体国民都能享受“免费但非强制性”的义务教育,尽管仍保留了一些不合时宜的传统(如中小学仍实行男女分班),但有效提高了青少年教育普及率。此外,卡塔尔还普遍设立成人教育课程,历史遗留的成人识字率偏低问题改善明显,在海湾国家中同样名列前茅(2010年数据显示,卡塔尔成年识字率高达80%,且男女比例大体相等,这是非常了不起的成绩)。

卡塔尔国家博物馆已成为国家地标建筑。

快速发展的阿尔达夫纳( A lDafna)地区成为多哈市的购物中心。

在卡塔尔仍然保留着一些带有地标记忆的传统街区,瓦基夫市场(Souq Waqif)就是多哈最大的市场之一。那里有用泥浆涂抹的商店,走过市场狭窄的通道时,你会发现小贩们出售的商品从香料、传统服装到纪念品应有尽有。

前不久在网络上看到2022年卡塔尔世界杯的宣传片,里面的“土风”艺术品颇为抢镜。我随即想起在阿尔及利亚工作时的一家中资合作公司,总指挥办公室里摆设了不少购自卡塔尔的艺术品,有充满海湾土风的油画、贝雕,特色鲜明的贝都因手工地毯、枕头等等。

卡塔尔有多个官方、半官方机构不遗余力地在全球推广“土风艺术”,2019年3月,由一座旧王宫和前博物馆改建、世界著名设计大师努维尔设计的卡塔爾国家博物馆落成开馆。该建筑运用声光电的现代科技,集中展示“卡塔尔的7亿年历史”(包括人类诞生前),并将“土风艺术”当作最新亮点。另一座旧城堡则被改建成传统工艺品博物馆,里面陈列了诸多卡塔尔为之自豪的土风工艺品。此外,近年来名声鹊起的卡塔尔国家剧院,节目单也以卡塔尔“土风”音乐“纳赫马赫”为主。

问题是,这些“土风”艺术似乎已成了“墙内开花墙外香”的旅游周边:外国游客围观购买,世界杯这种难得的国际性大型展示场合更成为“土风”集中“促销”的平台——但卡塔尔本地人却已开始远离“土风”。

如今年轻一代的卡塔尔人,热衷的是西方和世俗阿拉伯世界的流行音乐,原本是古老珍珠采集民歌的“纳赫马赫”,早已和珍珠采集业一样成为专门表演给游客看的“橱窗艺术”。多哈的外国人区域和高档娱乐场所,音乐艺术的流行趋势和世界其他地方几乎同步。而在那些外劳聚居的公寓区,充斥的却是来自南亚次大陆的色彩和旋律——因为巴基斯坦人、孟加拉人和印度人,原本就常年占据卡塔尔外劳比重的前3名,而外籍居民如今早已数倍于土生土长的卡塔尔人。

不过新“土风”似乎也悄然出现:卡塔尔电影。2012年,一部名为《比杜》(阿拉伯语“没有”)的本土电影横空出世,这部由电影人易卜拉欣制作的短片,真实生动地直面了所谓“比杜人”(长期定居卡塔尔却没有公民身份的人)在生活、工作、婚恋等方面所经历的酸甜苦辣,引发了全国性大讨论和国际关注,这部影片在戛纳电影节引起轰动,并斩获多个重要国际性奖项。2021年,被称作“向《比杜》致敬”的电影《求婚》获得“票房、奖项两开花”,和《比杜》凝重的正剧风格不同,《求婚》用喜剧的形式演绎了一名卡塔尔男子和美籍未婚妻为合法结婚而不得不在一连串卡塔尔“衙门”和繁文缛节中过关斩将的情节,引发了观众们“会心的笑与泪”——更令人印象深刻的是,《求婚》的制作人是卡塔尔第一代女电影人阿尔卡特。

卡塔尔开明人士和年轻的有识之士相信,雅俗共赏、老少咸宜的卡塔尔电影,正悄然扮演着其他方式所难以企及的、推动社会变革和时代进步的角色,在卡塔尔大学城举行的一次电影研讨会上他们大声疾呼:“和自上而下的变革努力相比,这种年轻人可以参与的、自下而上的变革更有效,且每个人都既可以是目睹者,也可以是参与者。”

卡塔尔电影之所以一再触及族群交集的主题,恰表明这个问题的严重性:看似“一团和气”的地方,却有着判若秦楚的社会阶层鸿沟。曾有深知海湾掌故的社会学家指出,卡塔尔是“海湾最为根深蒂固的种姓社会”,并用古希腊的斯巴达社会相类比。

在斯巴达社会里,所有居民被分为斯巴达人、皮里阿西人和希洛人三等,其中斯巴达人是特权阶层,皮里阿西人仅享有有限权利,从事特定行业,而希洛人形同奴隶,处于社会“食物链”的最底层。同样,拥有公民权的卡塔尔人也被严格区分为贝都因人(土生土长、游牧出身的海湾阿拉伯人)、哈达尔人(古代城市居民后裔,普遍带有波斯、南亚或海湾以外的阿拉伯血统)和阿拉卜杜人(中世纪黑奴后裔,词意就是“奴隶”),他们虽都拥有卡塔尔国籍,也都毫不怀疑身份认同,但彼此间的鸿沟却极难打破,如贝都因人几乎垄断“高级”职业,哈达尔人则被挤到商业、手工艺等领域,至于阿拉卜杜人,除极个别一鸣惊人的体育巨星,绝大多仍只能世代从事娱乐、餐饮业。

在“三等人”之外,则是总数数倍于卡塔尔公民的外劳,这些人充斥卡塔尔,且比实际人口密度更大(卡塔尔人口91.4%居住在城市,外劳几乎全部在市区工作),他们不携带家眷(因此加剧了男女比例的失调)、绝大多数人不会阿拉伯语和英语,他们的社区和卡塔尔人犬牙交错,却俨然“另一个世界”。

卡塔尔人对体育无疑是“真爱”,早在还没发现“石油美元”模式的年代,这里就是中东的“体育圣地”——不过流行的项目并非近代竞技,而是阿拉伯半岛上流传久远的传统:赛马、赛骆驼和鹰狩。时至今日,这些古老的民族竞技项目仍在卡塔尔风靡,这也是当地上流社会和王公贵族最热衷的赛事。

现代竞技项目在卡塔尔的普及历史并不长:这个国家1961年成立了体育联合会,但直到1984年才首次参加奥运会,“金牌项目”不多且往往充斥着来自非洲国家的归化运动员。尽管如此,该国历史上也涌现过不少体育明星,如曾获1992年巴塞罗那奥运会1500米铜牌的苏莱曼(索马里移民,卡塔尔首枚奥运奖牌获得者),和获得1981年国际足联“U20”世青赛亚军的卡塔尔青年足球队等。此外,卡塔尔也十分热衷于举办帆船、赛车等国际赛事,当地的“金主”也对赞助全球赛事兴趣盎然(卡塔尔航空就曾一举攻下不打球衣胸前广告的西班牙巴塞罗那足球俱乐部)。由于在多哈等地主办的体育赛事总能吸引大批外国观众,因此卡塔尔境内的体育场馆几乎都设有足够数量的女厕所(这点在海湾地区是非常难得的)。所以兴修本届世界杯的体育场馆,并未像其他承办国那么“麻烦”。

卡塔尔人对身体力行参加现代竞技赛事的兴趣,要低一些(当地有句民谚是“卡塔尔人最流行的体育项目是逛商店”),这使得他们在这方面虽偶有闪光,却难见起色。即便群众基础最好、底子最厚实的足球,不论联赛还是国家队,水平都不上不下,在此次因主办世界杯而自动获得决赛圈参赛权之前,卡塔尔国家队还从未打进过世界杯决赛圈,这成绩甚至连中国国家队都不如。

有人戏称半岛电视台和卡塔尔航空“名气比卡塔尔本身都要大点”,这并不夸张。成立于1996年的卡塔尔半岛电视台,拥有全球25个记者站和阿拉伯语、英语、土耳其语等多频道、多载体的传播渠道,既是阿拉伯世界首家24小时不间断的新闻电视台,也是覆盖全球的媒体巨头,如今影响力已遍及世界各地,被称作“卡塔尔的名片”“中东CNN”,尽管曾饱受争议(播出世俗化内容得罪原教旨保守派,以及让本.拉登出镜),却成功扩大了卡塔尔的国际知名度。

成立于1993年的卡塔尔航空,在本国仅有一个国际机场,完全没有国内航班的基础上,将国际航线作为拓展对象,经过近30年经营,从仅有两架A310“空中客车”的小公司,一跃成为同时在6大洲拥有通航点、通航城市多达172座、客机逾200架的全球主流航空公司。其作为海湾地区首家加入世界3大航盟的航空公司,最初仅有75名员工,如今已拥有43000员工了。而且,卡塔尔航空还是体育赞助的大户和常客,除巴塞罗那队外,接受过该公司赞助的国际知名足球俱乐部,还包括意大利的罗马队、德国的拜仁慕尼黑队、阿根廷的博卡青年队以及法国的巴黎圣日耳曼队,此外它还是2018年亚运会、2020年欧洲杯等国际体育赛会的主赞助商。

卡塔尔食品进口的依存度高达97%,且主要依赖陆路运输。由于是半岛国家,三面环海,唯一的陆地邻国,恰是2017年卡塔尔外交危机中领头制裁的沙特,原本每天往来于卡塔尔和沙特间的运货卡车达800辆以上,自2017年6月6日起全部停止,最直接的后果,自然是让零售业和食品进口的买卖做不成,相应的物流、仓储等产业的买卖也受到严重影响。与此同时,由于各国进行航空制裁,“卡塔尔航空也一度元气大伤。

半岛电视台自成立以来,拥有全球25个记者站,其多频道、多载体的传播渠道影响力遍及世界各地。

尽管如此,卡塔尔仍然咬牙顶住,几乎全盘回绝了沙特为首提出的13条“勒令”,并最终令沙特的“围攻”不了了之。

卡塔尔面积刚超过1.15万平方公里,居民不过250万出头,且三面环海,一面朝向“苦手”沙特,何以不怕且顶住了沙特的威胁?

首先,沙特对“同宗兄弟”卡塔尔出手师出无名,即便表面响应的海湾君主国也大多出工不出力,其他国家更事不关己,高高挂起,看似气势汹汹人多势众,实际上是沙特一家的独角戏。

其次,卡塔尔的贸易伙伴多数集中在沙特势力范围以外,卡塔尔最大进口国是中国(占比11.9%),其次是美国(11.3%),阿联酋(9.0%),德国(7.7%)和日本(6.7%),最大出口国则依次为日本(25.4%)、印度(14.6%)、中国(8.4%)、阿联酋(6.8%)和新加坡(5.6%),沙特的制裁、禁运对卡塔尔无关痛痒。卡塔尔经济依赖天然气(年出口8000万吨)和石油收入(日产60万桶),以及约3500亿美元海外资产的投资运作所得,对于这些收入渠道,沙特同样徒呼奈何。

不僅如此,由于美国在中东的最高军事指挥机构——美军中央司令部高度依赖卡塔尔,其前进指挥所自2002年就设在卡塔尔的艾斯萨利亚基地,2009年又在卡塔尔建立中东最大的乌代德空军基地,出于自身利益考量,美国并不希望卡塔尔被沙特彻底压倒,因此在关键时刻出手搅局,令沙特始终无法切断卡塔尔真正的命脉——海空通道,也无法压制半岛电视台、卡塔尔航空等卡塔尔拓展国际影响的“窗口”。如此一来,以逸待劳、有恃无恐的卡塔尔虽然也过了几天“苦日子”,却最终挺了过来。

(责编:常凯)