传统中国小型公共品的民间供给及其特征

——基于清代民国茶亭的研究

2022-11-28黄一彪龙登高

黄一彪,龙登高

(清华大学 a. 人文学院历史系;b. 社会科学学院经济研究所,北京 100084)

引 言

1915年,中国首次亮相国际博览会——旧金山巴拿马太平洋万国博览会,北京政府准给参赛经费华币75万元。有意思的是,中华政府馆的正门两侧空地上建有茶亭,由商人集资建造,赴赛代表屠坤华对茶亭评价相当高,言“用意之良,似较诸国过之无不及也。窃谓我之赴赛快痛得意之事,惟此茶亭而已”(1)屠坤华:《万国博览会游记》,商务印书馆,1916年版,第160页。。事实上,由商人出资建造茶亭的事迹在历史时期非常之多。不过,不同于博览会中具有商业性质的茶亭,分布于传统中国民间的茶亭是典型的非营利性公共品。(2)茶亭的相关研究参见王天鹏:《客家茶亭文化刍论》,《湖北民族学院学报》(哲学社会科学版)2011年第2期;方观音:《明清以来赣闽粤边区茶亭研究》,赣南师范学院2014年硕士学位论文;张亮:《徽州茶亭及其功能》,《农业考古》2015年第5期;于少波:《清末民初桂东南“茶亭”研究》,《玉林师范学院学报》(哲学社会科学版)2016年第3期;冯志洁、朱世桂、佘燕文:《古代闽浙地区茶亭发端与兴盛》,《农业考古》2018年第5期;刘方进:《清末民初桂林茶亭的兴修及其运作》,《独秀论丛》2020年第1期。

有关传统中国公共品的探讨,龙登高等通过湖南安化县永锡桥及桥会呈现了公共产品的产权形态和组织运作,彰显了传统社会民间的动员能力、组织能力与制度创造力。(3)龙登高、王正华、伊巍:《传统民间组织治理结构与法人产权制度——基于清代公共建设与管理的研究》,《经济研究》2018年第10期。丁春燕则提出清代普遍存在非政府性和非营利性的民间组织来提供基层公共品的制度化模式,民间主体具有基层性、独立法人性和组织化等特点。(4)丁春燕:《清代基层社会公共品供给——基于民间组织的视角》,清华大学2021年博士学位论文。这些研究均证明了传统中国的公共品与奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)所关注的共用资源(Common-pool Resources)的相似性。(5)埃莉诺·奥斯特罗姆:《公共事物的治理之道:集体行动制度的演进》,余逊达、陈旭东译,上海译文出版社, 2000年版。

但与善堂、桥梁乃至书院等大型公共品略有不同,茶亭呈现出小规模、密集化和分散性等特征,既可由民间组织来提供,又能够吸引民间不同力量的参与,以其低门槛的供给,几乎替代了政府和市场的角色。(6)罗伯特·伍思努提出多元主体合作供给制度模式,政府、市场和志愿三部门存在竞争与合作关系。Wuthnow Robert. Between State and Markets:the Voluntary Sector in Comparative Perspective.Princeton,N.J.:Princeton University Press. 1991.在此之下,茶亭在供给形式和逻辑上是否与上述大型公共品供给完全一致,抑或有所区别?其组织、运营和管理的特征又如何?进而言之,这种小规模的公共品是否能发展出制度化的法人产权?诸多细节至今尚未明晰。因此,本文将通过碑刻与方志,探索普遍存在于民间社会却又多被忽视的茶亭公共品及其特征,从而为思考民间社会的自发力量和基层秩序提供新的研究视野。

一、茶亭作为公共品

传统中国的路亭设施极其发达(7)例如20世纪80年代,湖南各地交通部门统计,邵阳市路亭619座,郴州市1318座,湘桂要冲的祁阳县路亭数达1000多座;据1987年调查,浙江新昌县路亭692座。嵊县建于清代的路亭更是达到1121座。参见蒋响元:《湖南古路亭(上)》,《湖南交通科技》2012年第3期;嵊州市交通局:《嵊州市交通志》,浙江大学出版社,2003年版,第5页;新昌县志编纂委员会:《新昌县志》,上海书店,1994年版,第288页。,茶亭作为其中一种类型,是在道路设施中承担辅助功能的代表性建筑。与此同时,它更是存在于交通要道和乡村山间的地方性公共品,服务于民间社会中的不同个体、群体和组织。虽说相比于道路津渡、桥梁水利、义庄义仓等基础设施和公共工程,茶亭提供的功能不如前者,但在传统中国的广泛分布和持续存在则显示出茶亭在民间社会服务上的重要价值。就存在形式来说,除单独立于道路之上,又能与寺庙及殿宇构成邻近相通的慈善场所,还可作为廊桥和义渡的配套设施,提高公共品的服务能力。故而说,茶亭作为公共品的消费,贴近民间不同阶层的生活,有显著的非竞争性和非排斥性等特征。

(一)茶亭的数量和分布密度

茶亭广泛分布于中国的南方地区,其中湖南、浙江、江西、福建、广东、安徽等地的数量尤其多。虽说茶亭是路亭的类型之一,但众多相关茶亭或路亭的调查统计是将两者等同,而且不少路亭在实际运作中也主动承担了供茶服务,只不过称作为路亭。与其相似的还有风雨亭、凉亭等。除此之外,南方山区较多的茶亭可能只是简易的石砌拱洞,样式上与现今常见的景观亭有较大区别。(8)比如说徽州可分为拱洞式路亭、民居式路亭和亭式路亭,参见张亮:《徽州茶亭及其功能》,《农业考古》2015年第5期。因此茶亭在传统中国的实际分布面貌可能超过了一般想象。

兹以现有统计数量作说明。清代江西的宁都、瑞金和石城三地有茶亭343座;民国时期,福建的龙岩县107座,上杭县178座,永定县93座,长汀县73座;广东的大埔县272座,和平县82座。(9)方观音:《明清以来赣闽粤边区茶亭研究》,赣南师范学院2014年硕士学位论文。这些是明确记载在清代民国志书中的茶亭,由于当时志书记载的公共设施往往是当地比较重要或有名的,事实上存在着大量的茶亭没有被编纂者收录,故而茶亭的数量远远不止如此。新中国成立之时,湖南安化县政府部门对当地茶亭进行过统计,共有600余所。(10)娄底地区交通志编委会:《娄底地区交通志》,湖南出版社,1993年版,第65页。时至1968年,株洲全县则还有茶亭236处。(11)株洲县交通志编纂委员会:《株洲县交通志》,湖南出版社,1994年版,第23页。在浙江,1955年调查统计东阳县的路亭共828个,其中的茶亭有397个。(12)东阳市地方志编委会:《东阳市志》,汉语大辞典出版社,1993年版,第289页。东阳邻县嵊县的崇仁古镇旧有17座茶亭。(13)嵊州市志编纂委员会:《嵊州市志(1986-2002)》,方志出版社,2017年版,第56页。凡此种种,足见茶亭在传统中国的普遍分布,其余各地的数量不再罗列。

茶亭在道路上的密度同样证明了分布数量之多、社会需求之盛。在安徽的绩溪县,沿途道路呈现三里一路亭、五里一茶亭的面貌(14)绩溪县地方志编纂委员会:《绩溪县志(1810-1987)》,黄山书社,1998年版,第307页,新化县的密度则是五里或十里一亭(15)娄底地区交通志编委会:《娄底地区交通志》,第65页。。浙江新昌县不到五里就设有茶亭(16)《里小将碧云茶碑》,见俞国璋编著:《新昌历代碑刻》,文物出版社,2019年版,第303页。。同府的上虞县的茶亭在东向宁绍平原上的设置间隔约五到八里,而在南向上至奉化交界处,途径四明山麓,则基本上两至三里路就设有茶亭。(17)冯志洁、朱世桂、佘燕文:《古代闽浙地区茶亭发端与兴盛》,《农业考古》2018年第5期。广东的《曲江乡土志》《始兴县乡土志》《和平县乡土志》等列有专门的《道路》,其中的一些路线即呈现了当地每隔数里路程可抵达一座茶亭的面貌。由于山路崎岖,行人休憩的频度高于在平原上行走,从而山路茶亭的间隔密度高于平坦道路。当然平原的内陆河流又减少了行人徒步的需求。茶亭又多建于物资流通频繁的商路上,这些商路往往联结了区域间的市场交易以及国内的长程贸易,众多茶亭的碑刻开篇强调处于通衢要道,又或往来过客、商贩必经之所。图1是根据志书记载的茶亭及其方位和里程制作的新化县和浙江宣平县的茶亭分布密度图。两个县均属山区,其茶亭分布特征明显,既集中在特定的交通要道之中,又密集在县城周边。

图1 新化县和宣平县的茶亭分布资料来源:道光《新化县志》卷29,《茶亭》,第1-9页;民国《宣平县志》卷2,《舆地志》,第54-60页。

(二)茶亭的非政府性

茶亭是传统中国在社会服务上同等共享的公共品的典型代表。作为公共品的供给主体有如下三种:政府机构、非政府性和非营利性的民间主体以及营利性主体。不同于官修驿亭或邮亭,地方政府较少对茶亭设施予以相应的资金支持。

茶亭以其小规模、低门槛得以吸引了不同个体、群体和组织的关注。其源起或与中古时期佛教僧人的施茶传统相关,直至近世,僧人及寺庙、会社及其成员仍是一股重要的参与力量。宋明以降,宗族作为比较普遍和典型的民间组织,积极引领各种地方性事务建设,其中的茶亭亦是重要构成。明清时期的士绅与商人则为民间公共品的发展注入了活力。士绅之中虽不乏曾身居官职者,但其倡建茶亭的资金又多来自于个人捐助,相反官员以政府名义建造茶亭的行为不算太多。商人虽具有经济意识,但始终未从中选择谋利。值得一提的是,妇女在供给中亦有不少事迹表现。

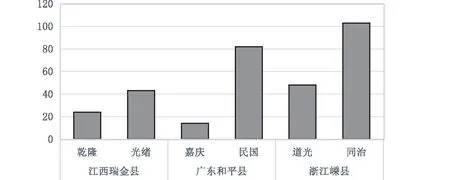

进而言之,茶亭在太平天国战争之后的复建和兴修更是证明了士绅和商人不同于地方政府在基层治理上的重要性,通过公共品的完善来促进基层社会的治理,而这进一步说明了茶亭对于士绅和商人的作用,既体现了他们共同的信念价值与社会共识,还表明这些公共设施对他们自身有重要的社会、经济和文化效益。近代以来,商人及商号对其功能的客观性需求大幅度增加,从而不断提高和促进了茶亭在交通要道中的分布密度和供给能力(见图2)。

总的来说,广泛分布于全国各地,尤其是南方地区的茶亭以其提供免费的茶水服务显示出公益性。茶亭与民间生活的关联性可能远高于善堂、义庄、书院等类型的公共品,这也促成了民间力量在茶亭供给上的积极主导,因此非政府性在供给中表现得十分明显。

图2 清代民国茶亭的数量变化资料来源:乾隆《瑞金县志》卷3,《营建志》,第50-53页;光绪《瑞金县志》卷4,《营建志》,第41-46页;嘉庆《和平县志》卷2,《建置》,第16页;民国《和平县志》卷3,《建置志》,第19-23页;道光《嵊县志》卷5,《庵亭》,第38-58页;同治《嵊县志》卷3,《建置志》,第8-18页。

二、民间提供茶亭的现实逻辑

茶亭由民间提供的持久性和广泛性彰显出其深深符合传统中国社会的需求。茶亭在民间被视作“地方公建”的一种(18)《里小将碧云茶碑》,见俞国璋编著:《新昌历代碑刻》,第303页。,这种“公”的互动博弈进一步促进了民间自发协调资源和处理事务的能力,而“建”的信念动机则体现在由道德和慈善传统形成的激励和约束机制上。下文将着重分析民间自我提供茶亭的现实逻辑。

(一)弥补王朝政府的职能缺失

王朝的有限型政府限制了州县和地方官员的职能范围和行政能力,难以在多方面提供基层公共品。国家朝廷主要提供全国性的基础性公共品,例如运河、长城、干道与驿站等;地方政府则在县学、常平仓、育婴局等方面予以支持,虽然政府对这些比较重视,但纵是如此,社会仍需大量由民间自发组织的义学义仓等。龙登高等提出,明清政府虽然在政治上高度集权,但在非政治领域的放任,实际上进一步促进了基层社会形成一个自组织体系。(19)龙登高、王明、陈月圆:《论传统中国的基层自治与国家能力》,《山东大学学报》(哲学社会科学版)2021年第1期。江西瑞金县《竹园岭迥龙亭施茶记》记载,“夫徒杠舆梁,王政首讲,未有及于茶饮者。而吾邑通道皆有之……真有以补王政之所未备矣。”(20)同治《瑞金县志》卷12,《国朝文》,第37页。传统中国的政治思想在理论上会要求诸如桥梁这类公共品由政府来负责,但在后世的实践之中,地方政府俨然难以全面承担起这些职责,遑论古书中未专门言及的“茶饮”。由民间自发的茶亭供给正是基层社会的自主体系的表现之一。新昌县《后岱山同归茶捐碑记》亦有类似表达,“然大人务其大,小民务其细,各适其宜,弗能越,弗可强也。”(21)《后岱山同归茶捐碑记》,见俞国璋编著:《新昌历代碑刻》,第291页。政府处理大事,民间管理地方事务,互不干预,各得其所。

政府财政能力的不足以及对僻壤山间的管理缺失,进而推动了民间自发供给。曾小萍认为明清地方财政始终窘迫,限制了政府其参与地方事务的能力。(22)曾小萍:《州县官的银两:18 世纪中国的合理化财政改革》,董建中译,中国人民大学出版社, 2020年版。郑振满提出地方公产是“地方财政的转化形式”,明中叶以后各级政府因财政窘迫,放弃了固有的行政职能,把各种地方公共事业移交给当地的乡族集团,由当地善士捐资置产,来供应常年的费用。(23)郑振满:《明后期福建地方行政的演变——兼论明中叶的财政改革》,《中国史研究》1998年第1期。张佩国则认为,绅商参与并主导地方公益、福利事件中的徭役化,是帝国官僚体系过度盘剥并尽力减轻财政压力的结果。(24)张佩国:《传统中国福利实践的社会逻辑——基于明清社会研究的解释》,《社会学研究》2017年第2期。不论是以乡族为代表的民间组织,还是基层社会的士绅,他们均在形式上弥补了政府几乎难以触及的茶亭公共品的提供。而这在地处荒凉偏远的僻壤山间相当明显。新昌县《外泄下严家岭碑记》记载:“盖邮亭、候馆,王政所以济行旅之仁也。每于郡邑通衢计里而置之,至若山陬僻壤间,则以荒邈而勿及焉。”(25)《外泄下严家岭碑记》,见俞国璋编著:《新昌历代碑刻》,第260页。这些地方对茶亭存在着客观需求。相较于乡村,驿道大道有政府控制建设,即“康庄驿路各有衢庐”;城市有活跃的市场,即“城市通都每多茶舍”(26)《真诏茶亭碑记》,见俞国璋编著:《新昌历代碑刻》,第227页。;位于中国南方的广袤山区却没有这些设施,民间力量积极承担起政府空缺的职责。

(二)协调公共资源的占有以及公共事务的处理

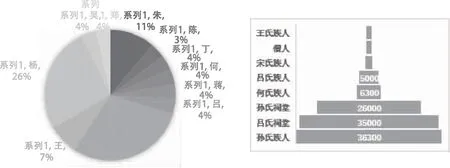

茶亭由民间筹资和公益建造,能够有效解决公共资源的特性。市场的逐利性使得茶馆、茶舍分布于城邑和市镇之中,又加诸政府的管理空缺,这些促使民间自发协调起公共资源的占有问题。公共品的消费通常具有非竞争性、非排斥性以及非分割性,但其提供则是可以有竞争性和排他性。民间自发供给茶亭的过程往往是财富或话语表现以及博弈互动的体现,智猪博弈的过程有利于本地社会的公共资源协调和公共事务的处理。黄冈县马鞍山茶亭的捐户数达261户,共计捐额7868文(27)黄冈县民政志编辑室:《黄冈县民政志(1882-1984)》,湖北科学技术出版社,1985年版,第142页。,平均每户捐额只有30文。这是场普遍民户通力合作的过程。安化永锡桥捐资的来源构成符合帕累托法则,大户利用和消费公共品的需求多于小门小户,故而愿意多捐资金,留下声誉和功德。(28)龙登高、王正华、伊巍:《传统民间组织治理结构与法人产权制度——基于清代公共建设与管理的研究》,《经济研究》2018年第10期。这种模式在茶亭的创建中也有相当多的案例表现,无关乎公共品的规模。如图3所示,新昌县皇渡桥村造桥建亭,共有27人参与,构成姓氏较为复杂,潘、杨两姓占到50%以上。同邑的孙家田村积极动员族人捐建亭桥,除了4笔吕姓祠堂和2笔孙姓祠堂捐助外,还有23笔捐资,其中有16笔来自孙氏族人。这场捐资的姓氏构成不如前者复杂。现实中应该主要是吕姓和孙姓来共用,因此以宗祠捐资的比例成分相当之高,超过50%(见图4)。

图3 皇渡桥亭的捐资姓氏 图4 利济桥亭的捐资主体 (单位:文)资料来源:《皇渡桥碑记》《孙家田重建利济桥及路亭碑记》,俞国璋编著:《新昌历代碑刻》,第265-267页。

茶亭以免费的休憩空间和茶水提供服务于交通道路上往来的地方民众,从而可以促进跨村落、跨地域以及跨行政区之间的协调公共事务能力。不同地区间的自发模式存在着差异,但他们都在积极协调区域间的事务能力。湖南株洲县的茶亭是由当地乡都立会选出长者来主管,于每年农历3月15日进行集会募捐。(29)株洲县交通志编纂委员会:《株洲县交通志》,第23页。立会选择长者以及组织募捐的集会便是地方协调的过程。广西桂林的松桂茶亭的兴建光发起之人就达到43人,捐款通共收到铜元1749100文。与之最为密切的地方——大圩,共计有90个商号或个人捐资。此外,还有其他118个商号或个人捐资,人均1000文。据统计,他们至少来自于27个不同的村落,足见涉及人数之多与范围之广。(30)刘方进:《清末民初桂林茶亭的兴修及其运作》,《独秀论丛》2020年第1期。又例如不同县之间的会社合建,其代表为河南伊川县的香火大会。光绪三十四年(1908年),魏小寨、魏村、杨窑、耿村、苏村、张村等村的善众联合“茶社”,轮流提供茶水服务,但场所则是得益于嵩阳县的“后干社”,他们在会社的余资之上又募化钱财,为伊川县“茶社”创修起茶亭。(31)《创修茶亭记》,国家博物馆碑帖,见国家数字图书馆。诸如此类,跨省案例如境会亭,由浙江长兴和江苏宜兴两邑士绅合捐而成。(32)《境会亭碑记》,见张孟新主编:《长兴茶文化碑刻集》,西泠印社出版社,2008年版,第109页。

(三)道德量化和慈善信念作为激励和约束机制

茶亭的供给与道德功绩紧密相连,就像个人信用分数累计,成为激励与约束。比较典型的是《功过格》,由文人阶层推动,在民间不同群体中广泛流传,这种类型的善书将道德量化,劝人积极向善,从而个人能够得以世俗的回报。(33)包筠雅:《功过格:明清时期的社会变迁与道德秩序》,杜正贞、张林译,上海人民出版社,2021年版。如《十戒功过格》记载,造桥、平路、建立茶亭和渡船等事能够积攒“五十功”(34)《十戒功过格》,第9页,《道藏辑要》张集三。,这种量化标准在民间演化成信念,从而无形中对社会民众形成激励和约束。不仅如此,民间在官方的倡导下,建设茶亭作为慈善能够被予以表彰。最具普遍方式的是官方的记录,通过文字在社会上流传。光绪《长汀县志》的《凡例》明确规定:“凡茶亭桥梁或造或修,有善必录。”(35)光绪《长汀县志》卷首《凡例》,第3页。政府通过县志收录相关的事迹予以表彰,相当于一种公开的社会激励。

茶亭的善及与宗教的公益服务相关,民间在历史过程中形成了慈善供给的社会信念。明清以降,众多茶亭附属于寺庙、祠庵之中或者附近,其兴修多由信众来主导。新昌县《真诏重建真岭庵茶亭碑》记载了庙庵和茶亭合一的现状:“庵与亭本两物也,一为礼佛计,一为行路计。兹乃合而有之……士女悉拈香而至,萍水之循环不绝,仕商皆击毂而来,谓非一而二,二而一乎。”(36)《真诏重建真岭庵茶亭碑》,见俞国璋编著:《新昌历代碑刻》,第229页。茶亭的提供事实上俨然成为宗教慈善中的一种。但有意思的是,1922年,真岭庵及茶亭因火灾烧毁,村民以“二者均在所难缓,茶亭其急务”(37)《真诏重建真岭庵茶亭碑》,见俞国璋编著:《新昌历代碑刻》,第229页。,优先选择重建茶亭。这一行为体现出茶亭的现实需求,同时深刻反映了民间对茶亭供给的信念执著。

民间提供公共品难以避免志愿失灵的现象,但传统中国在慈善过程中对供给者形成了道德约束。守亭人虽非供给的志愿者,但他同样面临茶亭理事会和社会的共同监督。绍兴傅氏在新昌县捐建了普济茶亭,但傅氏后裔将亭田出售至吕陈氏,后又转手至吕姓管业,以致亭倒茶断。1930年,14名茶亭首事重新捐资整饬,刊石以志,并撰下“傅氏后裔不贤……陈氏不善”几字警示。(38)《小石佛重建普济茶亭碑》,见俞国璋编著:《新昌历代碑刻》,第245页。1948年,蒲塘张氏路过于此,看到碑刻之后,捐田5石。为此,茶亭又新立碑刻,其中的内容有“仰读重修碑记,其中刊有傅裔后世不良,顾将先人捐助之田再三变卖,以茶坏亭断,抛破前功”(39)《小石佛捐助茶田碑记》,见俞国璋编著:《新昌历代碑刻》,第250页。。以立碑记述的方式对民间在茶亭的供给有着极为显著的激励和约束作用。前人施与公共品的供给一旦由后人中断,易被指摘于世,刻于碑中,累积的慈善功德则崩坏。

总的来说,政府在公共品的供给凸显在普遍公共事务上,官僚制与垄断性是其机制的核心特征。不过,有限政府的能力伴随着政府失灵的问题发生,茶亭是其中的空缺表现。市场的营利性主体,例如茶馆、茶舍及茶铺等往往分布于城邑和市镇之中,道路鲜见售卖茶水服务的茶亭。民众外出行路往往自带干粮,这些营利性主体若在山间道路等地经营,可能难以从中利。(40)非营利性组织以积极提供公益公共品可能会挤压营利性主体的成长,企业在公共领域的空间受到压缩,见丁春燕:《清代基层社会公共品供给——基于民间组织的视角》,清华大学2021年博士学位论文。因此,民间非营利性主体出现在茶亭公共品提供中应该是现实的必然结果,因对山区村落的熟悉,具备灵活、效率等方面的优势,进而能够推动区域内部的灵活自治和良性竞争,由此呈现开放、多元的面貌。在此之中,传统中国的道德量化和慈善信念对供给产生了较大的激励和约束作用。

三、茶亭资产、监管及其产权保障

作为不同于普通路亭等设施的公共品,免费提供茶水服务构成茶亭核心的职能。在此之下,施茶经营对民间的供给提出了额外的要求,其费用成为主要开销,包括守亭人工资、施茶设备和茶叶购买等,这些均仰赖民间自发的提供和长期维持。因此,经费的稳定成为茶亭经营的重要因素。在诸多记载的茶亭中,相当部分存在着清晰的法人产权,(41)对传统中国的法人和法人产权等论述参见科大卫《近代中国商业的发展》,周琳、李旭佳译,浙江大学出版社,2010年版,第192页;邱澎生:《从公产到法人——清代苏州、上海商人团体的制度变迁》,《法制史研究》(台北)2005年第8期;龙登高、王正华、伊巍:《传统民间组织治理结构与法人产权制度——基于清代公共建设与管理的研究》,《经济研究》2018年第10期。由民间组织来管理,民间捐助的田产转入茶亭户,遂为新的公产,得以超越个人的生命而长期延续。

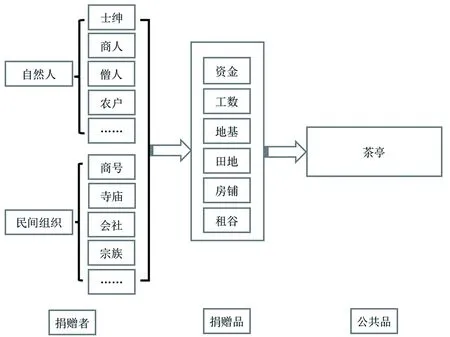

(一)建造和运营的资金

茶亭建造的绝大部分经费来自于捐助的资金(含发典生息),此外民间亦可捐赠亭基、施茶设备等,又或以工计股,通过劳力参与建造(见图5)。嘉庆二十五年(1820年),瑞金县钟道素直接费资500余金建造茶亭(42)道光《瑞金县志》卷8,《人物志》,第59页。,以一己之力提供了全部的建造费用。在嵊县,康熙四十九年(1710年),为建造市心茶亭庵,喻恭韶、喻怀三和徐道佐各捐基址,僧人岀资筑室。(43)乾隆《嵊县志》卷6,《祠祀志》,第22页。新昌县皇渡桥村造桥建亭共有27人参与,其中的20人投有造桥建亭股,均为1股。此外,他们还总共捐助了田5亩、租36石4斗、茶亭基地1所、山1块、大炊炉1把以及石宕1所。不少历史时期的茶亭因战争或人为等原因坍圮,民间会予以修缮。同治七年(1868年),安化县南桥汇购买龙姓铺屋基址,以重作茶亭,名为第一泉亭。(44)同治《安化县志》卷3,《舆地》,第10页。1919年,河南伊川县的关帝圣社出资重建于嘉庆十八年(1813年)的茶亭,同社成员和其他好善者捐资效力,其《重修茶亭记》详载了施钱数与施工数。(45)《重修茶亭记》,国家博物馆碑帖,见国家数字图书馆。不论钱数大小还是工数多少,只要有参与,碑刻均予以记载。工数往往来自相较其他不太有余钱的农民,这一点体现了民间在公共品提供中的包容性。

图5 茶亭的受捐过程

施茶经费主要来自于田租和房租。一些茶亭受捐时附赠了房宅店铺,得以通过市场化的出租补充施茶经费。(46)清代的众多书院即通过市场化经营,以低风险的偏好来获得稳定收入,见陈月圆、龙登高:《清代书院的财产属性及其市场化经营》,《浙江学刊》2020年第3期。宁国府的江渦糶在茶亭东侧建房屋数十间,以房租作为茶资。(47)嘉庆《宁国府志》卷30,《人物志》,第26页。光绪十七年(1891年),湖南攸县的艾简文捐建茶亭,附盖茅铺10间,茶亭由佃户掌管施茶,每年劳资是18仓桶田塘租额,铺租费1200文则作为茶水费。(48)湖南省攸县地方志编纂委员会编:《攸县志(1871-1949)》攸县博文印刷厂,2002年版,第650页。相比个人捐赠的房铺,由民间组织捐资置办往往带有合作的成分,房铺在产权上虽可能会发生纠纷,但其合作色彩又能限制他们从茶亭中撤资,这种博弈在一定程度上利于茶亭长久维持。桂林圣母池边上的茶亭毁于咸丰兵火,同治年间在熊凤仪、廖元善和熊云举3名总理的倡修下,洪生号、广有号、荣茂号等16家商铺店主以及秦东山、阳翠华、文永盛等13名善士或捐钱文或捐资产,共同置办了铺屋9间、田4坦、塘1口作为修亭及施茶的经费。(49)刘方进:《清末民初桂林茶亭的兴修及其运作》,《独秀论丛》2020年第1期。

不同地域土地市场的发达程度和历史传统影响当地捐租或捐田的行为比率。安化县第一泉亭的施茶经费不仅有来自龙姓的山场,通过种植茶叶来提供,此外还包括了8石桥租谷。(50)同治《安化县志》卷3,《舆地》,第10页。同治《兴国县志》的《津梁》附载了二十余处县内重要的茶亭,多数注明“捐租赡茶”,例如荷岭崠茶亭受捐田租18石7斗5升、田谷30石;灵山茶亭田租20石5斗;村头茶亭田租6石;五里亭茶亭的田租更是达到50石。(51)同治《兴国县志》卷15,《津梁》,第17-19页。顺治十一年(1654年),江西安远县僧人融六和性莹在龙安堡募建白露岭茶亭,置田320把来赡茶。与此同时,融六一人于顺治十年(1653年)、十二年(1655年)分别在新龙下堡和濂江坊募建三处茶亭,分别捐100把来赡茶,上述总计田租620把。(52)同治《安远县志》卷4,《建置志》,第38页。道光二十六年(1846年),广西北流县六里岭茶亭会成立后,全县共有茶亭会7个,均以田租谷作施茶经费。(53)北流县志编纂委员会:《北流县志》,广西人民出版社,1993年版,第320页。民间组织的捐租比例亦是内部互动商量的结果表现。瑞金县风雨亭由朱本坚建于明正德年间。乾隆十二年(1747年),朱本坚裔孙联同赖士璋及邑中绅士等40余人成立茶会,茶会分为城中和乡间两股,所购田在比例上分为2∶1,以田租来提供每年四个月的施茶经费。(54)道光《瑞金县志》卷4,《营建志》,第34页。

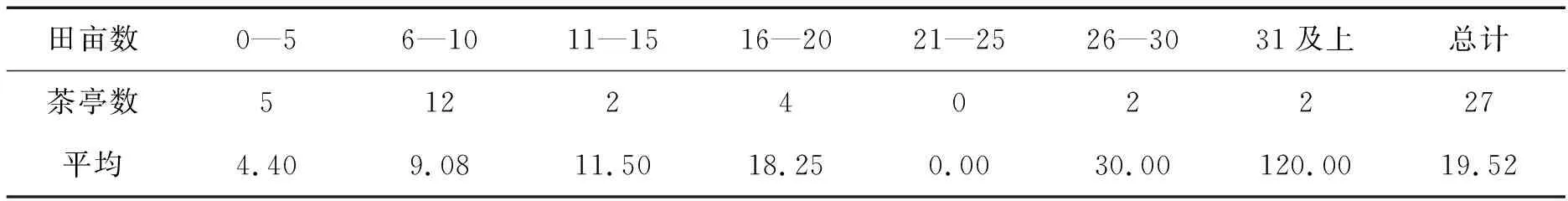

捐田记载在各地县志中相当繁多。它既可以指将田地推割至茶亭户,也可以是与捐租相似,所有权仍归属在个人、家族或者其他户名之下,所产租谷每年赠至茶亭。乾隆三十三年(1768年),安徽当涂县齐蕴安与族人共同为接梁庙茶亭置义田3亩。(55)民国《当涂县志》卷1,《舆地志》,第13页。3亩义田在性质上偏向于共同的族产,租谷则已单独供应于施茶。太湖县黄字保等人捐田6斗,册亩4亩2分,以田租作为施茶的资金。(56)同治《太湖县志》卷5,《舆地志》,第4页。册亩指的是登记在官府的名义田地数。同治《嵊县志》记载捐赠田亩数明确的茶亭有27座,数量分布见下表:

表1 同治年间嵊县茶亭的田亩数

每座茶亭平均获捐20亩田地。但除去极值外,例如市心茶亭庵由喻氏捐田,共39亩7分,多数茶亭集中在6至10亩,在规模上还多于同一时期的人均耕地面积。(57)史志宏:《清代农业生产指标的估计》,《中国经济史研究》2015年第5期。社会捐赠的土地须附带购置的契约,作为产权交割的凭证,一般由捐助者、守亭人或民间组织的首事(或董事、经理人等)等人来保管。当年施茶费用若还剩余,瑞金县城外10里处的茶亭即规定司茶僧人应将其交至茶亭会的首事处理。(58)道光《瑞金县志》卷12,《艺文志》,第1页。

(二)茶亭的土地产权

土地所有权由捐助者决定是否进行推割,茶亭既可在政府处成为新的纳税户,承担起拥有土地的赋税责任;也可保留在捐助者头上,但这并不意味未进行土地推户的茶亭完全失去了政府的保障。

新立茶亭户多发生于民间组织或者多人合捐之中。永锡桥的产权单位和交易单位是“永锡桥柱”,此外还是纳税单位,可作为一“柱”,向政府交税。(59)龙登高、王正华、伊巍:《传统民间组织治理结构与法人产权制度——基于清代公共建设与管理的研究》,《经济研究》2018年第10期。茶亭与这点略有不同,还普遍表现为茶亭户。道光年间,史氏和张氏两人为嵊县的茶亭庵赎买田地并进行推割,县邑为此“令立西三图史张茶亭庵户”。(60)同治《嵊县志》卷3,《建置志》,第1页。乾隆《上杭县志》单列了现存茶亭的田禾税,其中有座名为水竹凹茶亭的田禾税详细记载到,雍正十一年(1733年),黄君捐施原载禾税2秤,民米1升的亭基;太平里众人又捐资建亭,并在亭前置田供茶,粮米入五图一甲,单立太平茶亭户。(61)乾隆《上杭县志》卷3,《版籍志》,第61页。独立的纳税单位表明茶亭承担起土地的法定义务,由此受到政府予以的完整的土地产权保障。茶亭具备有独立于个体之外的跨越自然人生命的纳税行为,呈现独立性和排他性。新昌县《小石佛续碑为记》专门交待了茶亭的土地来源及契书户规的保存情况:

前碑、路廊已成刻就,内有捐助名次未清。……续碑为记:买普济庵契书一纸,立明德堂户规一本,山田亩分字号在下家村陈根世家内;回赎四亩茶田,粮在刘门庄;立普济庵茶田户规,新买茶山,粮在岟嵔庄;立普济庵茶山户规,回赎当契两纸,新买茶山契四纸,契据户规俱在刘门坞吴烂田公家内……(62)《小石续碑为记》,见俞国璋编著:《新昌历代碑刻》,第249页。

1930年,普济茶亭重建完成,吴烂田和王君郁以茶亭无茶山为由,在劝募基础上,买得价值385元的茶山,并对此命名为“普济茶山”。这些事情交待于当年的碑刻。1933年,首事专门立续碑,说明这些茶山的契约和户规。碑记显示,茶山已完全是茶亭名下的产业,茶亭有着独立的纳税户。这些契据户规保存于捐助者吴烂田手上。不过碑记又专门强调了“公家”,不同于“陈根世家内”,由吴烂田等人募捐的资产成为公产,立碑的形式确保了茶亭财产的排他性,吴烂田不可单独享有其收益。

受捐土地尚未登记至茶亭户名下,虽会有碍于茶亭独立法人产权的形成,但土地在实际秩序演进中能够逐渐转为茶亭所有。捐赠者后嗣若想取回受到诸多限制,包括祖产交易的宗族协商、守亭人的控诉乃至社会舆论或者政府在道义上的反对等。以民间组织为代表,在组织建设过程中的参与者所形成的共同信念与共识构成了基层公共事业主体的合法性的来源之一。(63)龙登高、王明、陈月圆:《明清时期中国的民间组织与基层秩序》,《民族研究》2021年第6期。嵊县王城茶亭的田地由会稽县张子英在康熙年间捐助。康熙末年,子嗣擅卖,守亭僧人将其上诉至政府,官员详细追述了由来,开篇内容如下:

审看得县属之王城镇向有茶亭,当嵊新交会之地,冬夏施济茶汤,以惠行人,有山邑张子英乐善好施,舍山四片田十亩供是亭茶汤之用,延僧明源董其事,迄今几二十年矣。此茶亭之产……卑职查茶亭之田山俱系张子英当日陆续捐置,契书俱付僧人收执,王城一镇无不知山为茶亭之山,田为茶亭之田。(64)张我观:《串蠹镶衙等事》,《覆饔集》卷5,雍正四年刻本。

张子英将购置的4片山场和10亩田地的契书交至明源僧人保管,由其管理王城茶亭事项。这些山场和田地成为茶亭的“财产”已成为当地社会的共识。不过,子嗣盗卖的行为以及后续的商议说明这可能是未在官府办理产权过割而引发的系列问题。但在判决实践中,政府对茶亭的财产还是予以了充分认可。茶亭对受捐田地历经了20余年的使用,“王城一镇无不知,山为茶亭之山,田为茶亭之田”透露出当地社会对土地所有权的观感。因此面对纠纷,茶亭仍有据可循,受捐土地难以任由他人随意分割。除此之外,不少茶亭会谋求政府的敕碑,以此强调不可侵犯。例如,《小石佛普济庵碑记》记载:“仰该庵附近居民及地保人等知悉。自示之后,尔等各宜痛改前非,毋许仍肆到庵盘距滋扰。该住僧亦宜恪守清规,不得荡败庵产,倘敢仍蹈前辙,许□指名禀县,以凭肃法究治,决不姑宽。各宜凛遵毋违。特示。”(65)《小石佛普济庵碑记》,俞国璋编著:《新昌历代碑刻》,第243页。

(三)茶亭的监督和管理

茶亭与桥、义渡的性质相似,与“茶会”构成类似于今日的公益法人。(66)桥会、义渡的性质参见龙登高、王正华、伊巍:《传统民间组织治理结构与法人产权制度——基于清代公共建设与管理的研究》,《经济研究》2018年第10期。这里的“茶会”是泛指合建茶亭的民间组织,并不特指会社中的茶会。除了置产和兴建茶亭等外,职责还包括招募佃农和守亭人、对其进行监督以及管理茶亭资产等。1924年,河南伊川县士绅宋显德建造了茶庵和茶亭,将6亩田地售卖充作“烹茶费之底款”,至于管理工作,则预托给附近各村的首事,要求依次经理,并制定了详细的规则:

庙房茶房亭房规则:后有损坏,佃户宜重修补;若不修补,丢地。此地坐落老庄村北:东至大路,西至渠外,南至路心,北至王姓。东横卅四弓六寸,西横廿六弓三尺,南长六十五弓三尺,北长六十七弓三尺。内中有宋姓坟地壹亩二分,不在其数。

烧茶条规:每年自五月起八月止,烧茶事佃户任之;若不烧茶,丢地。

井水条规:烧茶时则开,不烧茶当盖。

捐地人与诸亲友共财两清。种地人离房六尺不兴种五谷、树木。

设茶地丁银两二钱九分三厘。(67)《宋显德捐地创修茶庵茶亭舍茶条规碑记》,国家博物馆碑帖,见国家数字图书馆。

茶亭建筑作为重要资产,一般由茶会对其直接监管,并委托守亭人照料。上述茶亭规则要求佃户对建筑负责修补,如若不补,则对其撤佃,这项惩罚措施同样出现在烧茶事项中。规则之中的捐地人与诸亲友共财两清强调了茶亭田产来源的明晰,茶亭户名下有地丁银2钱9分3厘。茶亭由士绅捐建,各村首事轮流经理,佃户有着相应的责任、规矩及其惩罚措施;田产归属茶亭,由茶亭向政府交纳赋税,从而得到政府和法律保障,以上内容恰如其分体现出茶亭的法人产权特征。新昌县普济茶亭在1930年公议,不许亭内摆烟火滩,堆放污垢杂物等,修理则归守亭主持管值。三年之后,新增规定,要求每年的正月十六,驻守之人设立午斋,集股人到庵,观看路廊庵屋,如果有损坏之处,则公议修理,众人不得退辞。合同议据共30本,每人1本。(68)《小石佛重建普济茶亭碑》《小石续碑为记》,见俞国璋编著:《新昌历代碑刻》,第245、249页。凡此种种内容刊于碑刻之中,对外公示,表明运营的透明化。

图6 茶亭的产权形成路径

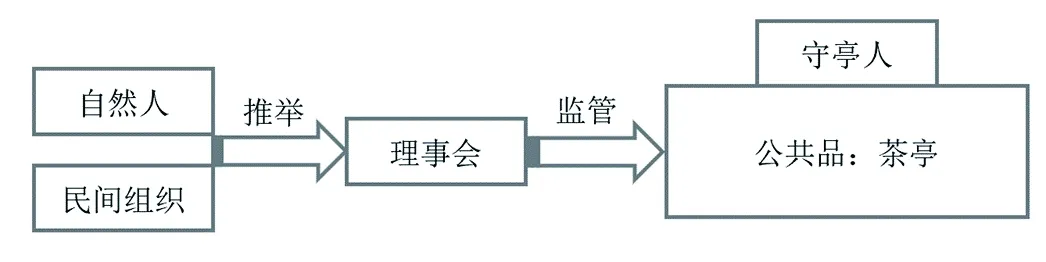

茶亭公共品提供者来自于个体或者民间组织。他们通过捐助从而形成茶亭的基础资产,并能够成立理事会来对茶亭设施、聘任的守亭人及资产等进行定期监管(见图6)。茶亭资产不仅受到民间自发的秩序和信念保护,还能得到政府和法律的保障,这些茶亭得以形成清晰的理事会以及稳固的法人产权,体现出制度化、独立性和排他性等特征。这种演化几乎不受到政府的主动干预,在稳定的产权制度和治理模式之下,茶亭积极承担起公益性的社会功能。

结 语

茶亭作为公共品不同于其他大型公共品,其主要特点表现在小规模、低门槛和密集化。传统中公益建造的茶亭以其存在的持续和分布的广泛彰显了民间社会的现实需求。供给主体的多样化特征表现在茶亭捐助者包容了民间社会的不同阶层,而受捐方式及其受捐物品类型的丰富性促进了茶亭由民间自发供给的主动性。换言之,低门槛的志愿特征为民间社会打开了新的自治面貌。民间普遍意识到政府在公共品供给上的职能空缺,甚至与政府形成了清晰的供给分界意识,自发承担和主导了茶亭的地方公建,故而茶亭供给具有自发性和非政府性。供给中的互动博弈能够提高民间协调资源和处理事务的能力,与此同时,公共建设的信念动机深深体现在由道德和慈善所形成的激励和约束机制上。

公共品供给者通过不同形式的捐助以创建茶亭的基础资产。土地和租谷是茶亭拥有的普遍财产,茶亭以此来持续供应经费,向民间所有阶层提供施茶服务。在此之中,茶亭及以民间组织为代表的供给者是最具排他、独立和制度化的公益法人。其一,茶亭在政府处开列了独立的纳税户名,依法承担赋税义务,政府和法律对此予以了相应的保障。受自发秩序的演化,即使土地未进行推割过户,茶亭资产还能在社会上得以支持和认可;其二,理事会的管理制度规范了茶亭的日常秩序,通过对茶亭设施、聘任的守亭人及资产等进行定期监管,进而实现长期的稳定经营。

概而言之,以茶亭为代表的小规模共用资源,是服务于全社会的公益产品,我们甚至可以视其是传统中国最具普遍和代表的公共品。传统中国自生自发的供给能力极大地在茶亭的民间力量中表现,无论规模大小,这种秩序受到了个体、民间组织、政府乃至全社会的共同支持和保障,推动着民间管理朝着制度化方向演进。