“入派三声”与“逢入必断”

——语言音乐学棱镜下的入声字唱腔问题

2022-11-23吴梦雅

吴梦雅

一、入声字与唱腔的冲突来源

周德清在《中原音韵》中提出的“入派三声”,就是解决入声字配润腔的办法。他在《正语作词起例》中说:“入声派入平、上、去三声者,以广其押韵,为作词而设耳!然呼吸言语之间,还有入声之别。”(6)〔元〕周德清:《中原音韵·正语作词起例》,载《中国古典戏曲论著集成》(一),北京:中国戏曲出版社,1959年,第211页。这一论述对古代音韵史、戏曲音乐史都有重要启发,它说明了两个事实:一是“入派三声”以后,入声字也可以加润腔旋律,从此以后不必为了润腔的方便回避使用入声唱字;二是“入派三声”是为曲作的行腔设立的,不能直接代表实际的四方语音。

二、作曲与行腔方法的“入派三声”——以活态音乐为证据

周德清《中原音韵》将入声字派入其他三声,原因是“如入声直促难谐音调”,因此有了“成韵之入声悉派三声”(7)〔元〕周德清:《中原音韵》,载《钦定四库全书》,北京:中国书店,2018年,第7页。的办法。关于入声派入其他三声的规律,《词林正韵》解释说:“凡入声之正次清音转上声,正浊作平,次浊作去,随音转协,始有所归耳。”(8)〔清〕戈载:《词林正韵》,上海:上海世纪出版股份公司,2009年,第46页。除了戈载在《词林正韵》中列举的,又有学者指出例外,比如“清音变平、清音变去、全浊变上、全浊变去、次清变上”(9)宁继福:《中原音韵表稿》,长春:吉林文史出版社,1985年,第171页。等例外情况,足见“入派三声”的规则比较复杂。除了这个议题,历来围绕“入派三声”争议最大的,是入声字派入三声以后还有没有入声字存在。

按照字面意思理解,“入派三声”应当是:按照入声字的声调高下、发音色彩的清浊归入平、上、去三部,也就是:1.摘除入声韵尾;2.时值变长、促声舒化;3.声调转化为其他三类。这显然是不可能的,入声韵尾演化、消失的路线十分漫长,在短时间内刻意摘除入声韵尾,是不符合语音发展规律的。由于《中原音韵》是曲韵著作,要分析“入派三声”的具体情况,不仅要根据宋元时期的语音演变情况,更要结合元杂剧、散曲及后期遵照它作曲填词的作品来分析。

(一)昆曲中的“入派三声”——与“逢入必断”并存

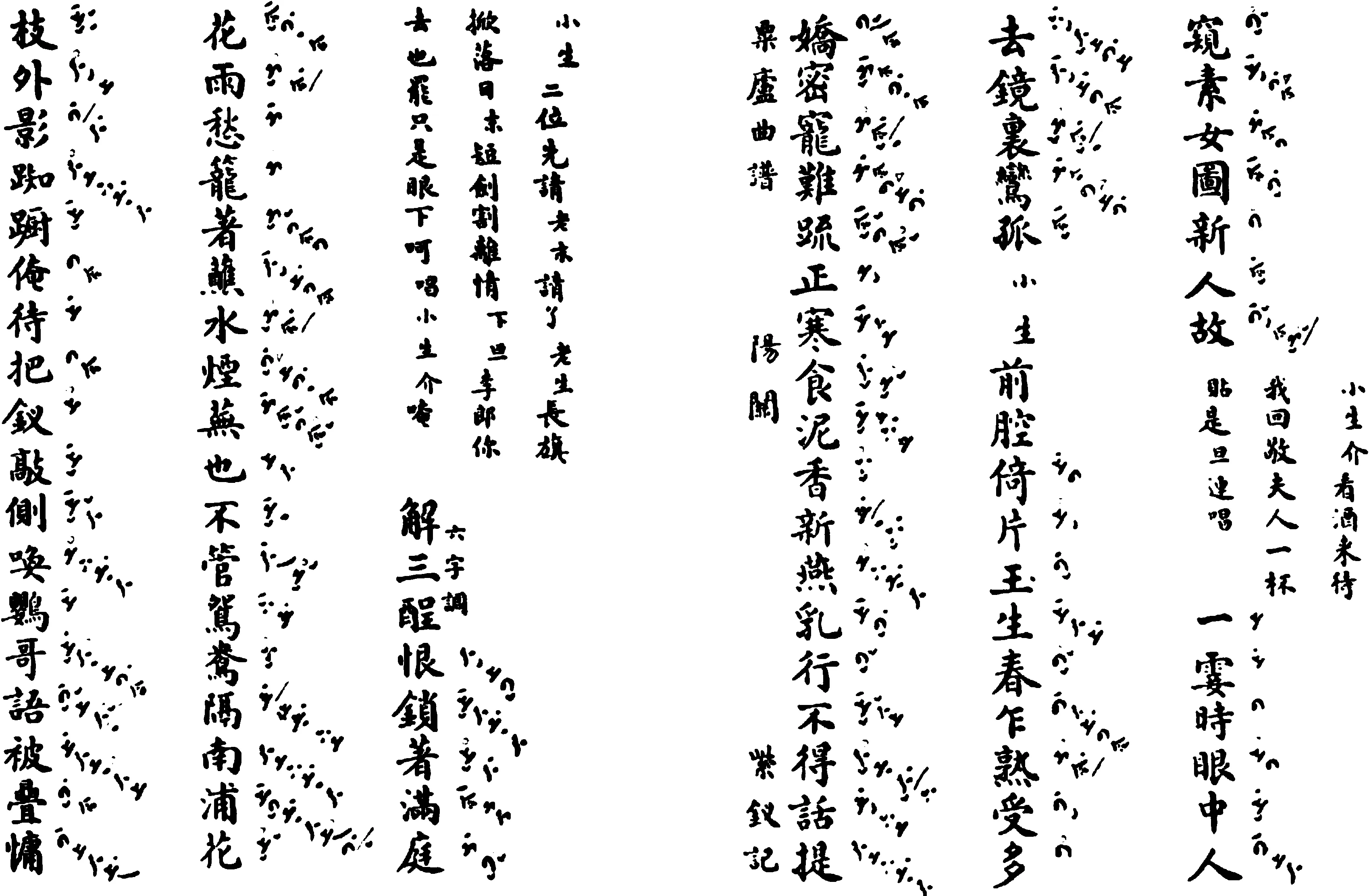

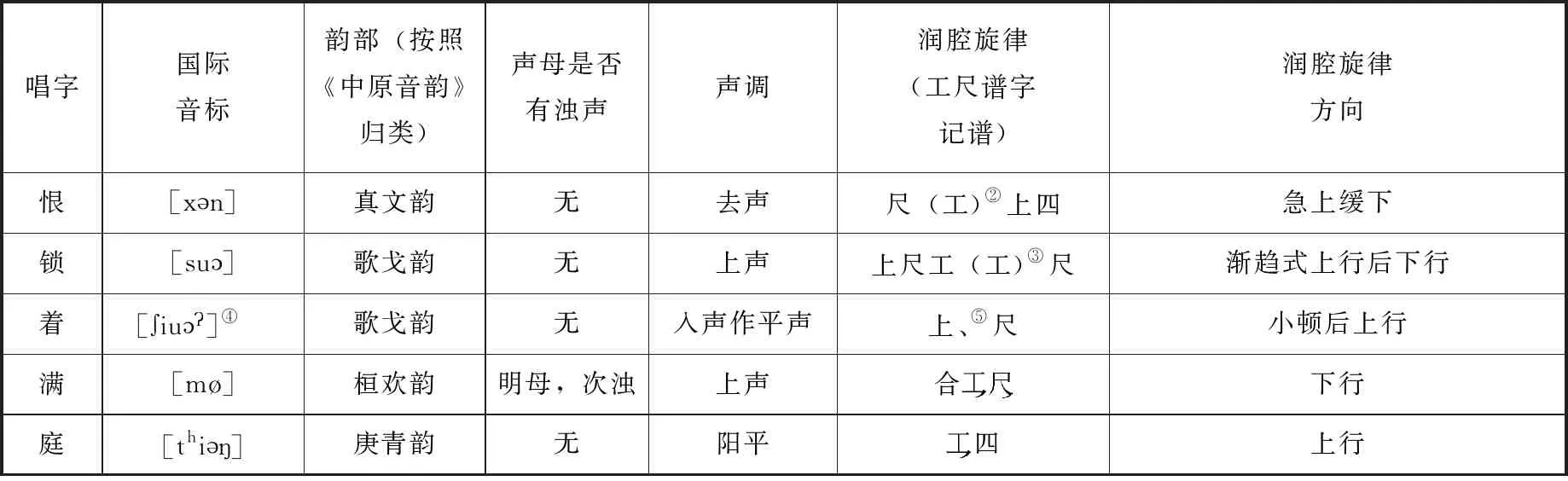

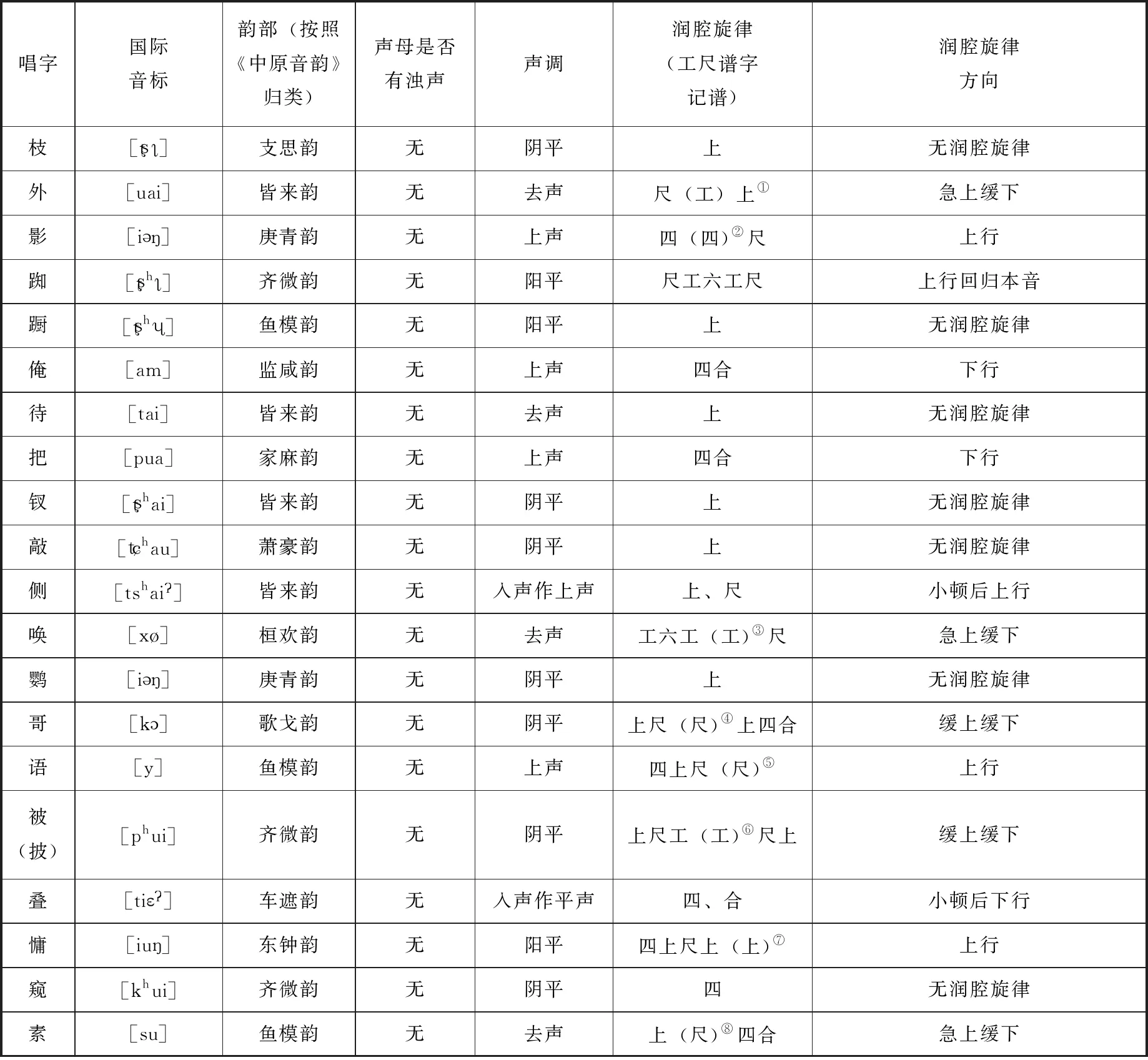

昆曲是发源于吴语方言区的地域性声乐品种,行腔规范遵从《中原音韵》,咬字上虽有地域不同,但也基本符合《中原音韵》的音系划分。我们可以将昆曲作为分析的范例。笔者试以昆曲曲牌《解三酲》(“恨锁着满庭花雨”)为例,分析昆曲唱字声调与润腔旋律的关系,如图1、2与表1所示:

图1.《解三酲》工尺谱(1)(10)《解三酲》工尺谱引自俞振飞编:《粟庐曲谱》,上海:上海辞书出版社,2013年,第182、183页。 图2.《解三酲》工尺谱(2)

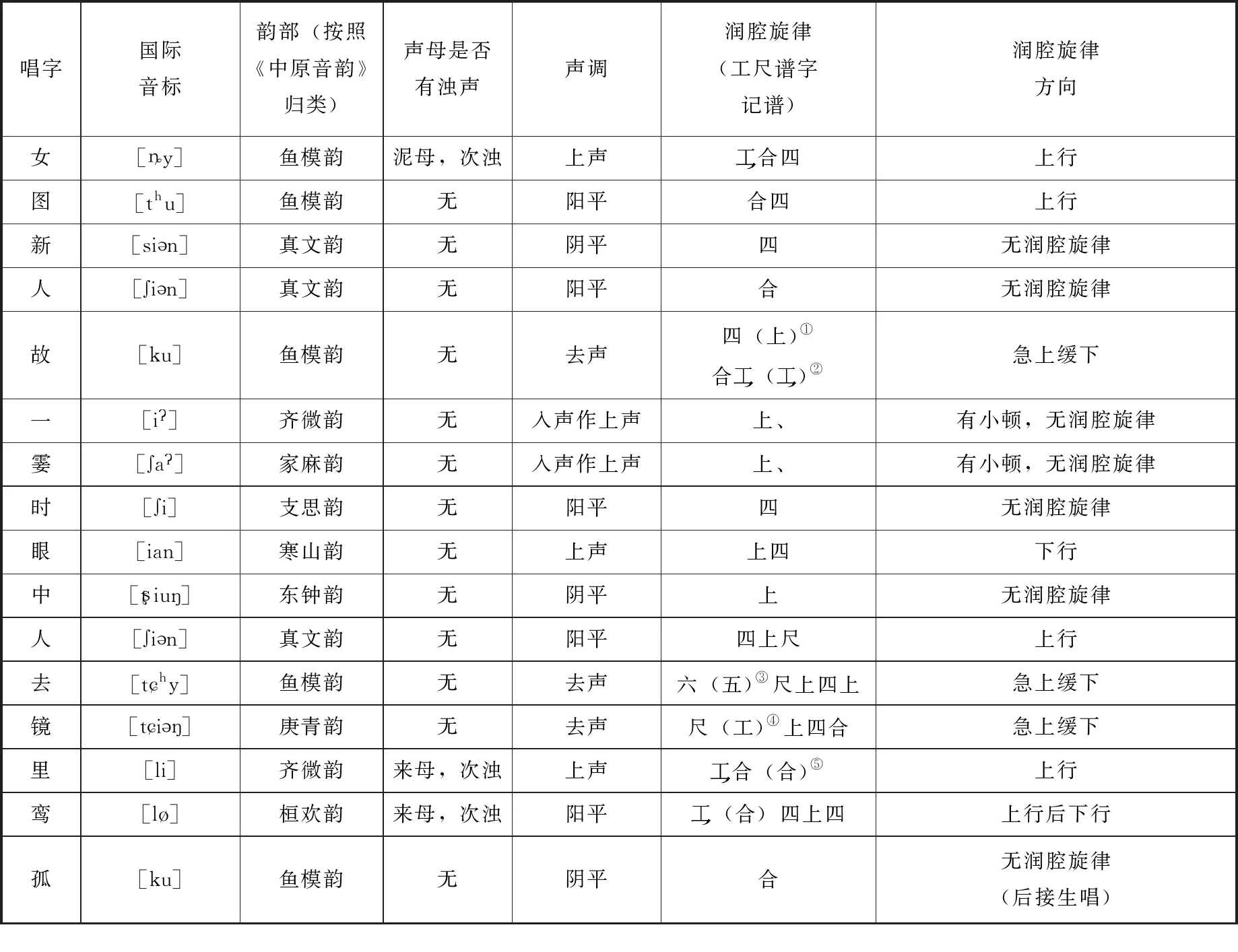

表1.《解三酲》唱字声调与润腔旋律对应分析

续表

续表

续表

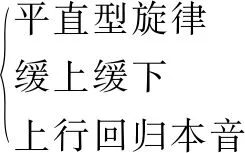

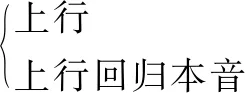

根据表1,可以发现,声调与润腔旋律的关系一般是:

上声:上行旋律

去声:急上缓下的润腔旋律

这是根据昆曲唱腔总结的声调与润腔关系,具体情况则复杂得多,如表1分析与注释部分所示。事实上,正如上文注释部分“滑腔”“卖腔”“叠腔”“豁腔”等诸多腔法所呈现的,旋律的进行与腔法密切相关,而腔法则是根据声调型使用的。可见,声调与润腔旋律的关系,早已为戏曲界熟知,在戏曲传承中作为口传心授的重要知识,其作用是防止在演唱、作新曲时,破坏了字的声调。比如“豁腔”就是专为去声唱字使用的:

凡所唱之字属去声,于唱时音可向上远越,不致混转他音者为豁腔。(11)俞振飞编:《粟庐曲谱》,上海:上海辞书出版社,2013年,第17页。

去声的润腔旋律以“远越”为准,也就是上文所总结的“急上缓下”的润腔旋律,体现在唱腔方法上,就是“豁腔”。“豁腔”的命名,体现的是唱腔过程的运气、用力,从形态上更能说明润腔旋律的走向,“豁腔”最终目的是防止与其他声调的唱字润腔混淆。如《解三酲》中的唱字“蘸”,它是去声字,适用“豁腔”,谱面为“尺上四合”,实际唱腔在“尺”音后有一个向上的音“尺(工)上四合”。其他声调的唱字,当然也有各自适宜的腔法,比如平声字适宜用“撮腔”:

凡一腔将尽之际,其腔音下转者,唱者每易将尾音上扬,致有转入去声之弊,特用本腔扣住之,故用于平声字者较多,至上去字亦有间用者,则纯系腔格之变化。(12)同注①,第9页。

撮腔用于平声字较多,润腔在上行—下落之后,防止尾音再次上扬,否则将会出现多余的润腔,这是戏曲曲调创作中比较忌讳的,因为润腔并不是越繁越好,讲究精炼、有骨力,因此需要用本音扣住。表现在润腔形态上,就是旋律上行之后下落、回到本音。例如,《解三酲》“恨锁着满庭花雨”的“花”字,属于阴平字,非常适合用叠腔,也就是叠唱“四”音,作用是用“四”音叠唱的办法扣住使旋律不至于上扬,破坏阴平的平直声调的语音特征,实际唱腔是“合四(四)合”。

除此之外,尚且存在一些例外,比如“南”字为阳平字,宜上行旋律,却使用了与去声字适配旋律相似的急上缓下“尺工六工尺”,这是因为受到其声母浊声的影响。它适宜的腔法就不再是大多数平声字适配的“撮腔”了,而是“腔”:

“南”是阳平字,阳平字较为多见的润腔旋律是上行旋律,但由于具备次浊声母,有瞬时喷吐这一动作,使腔音骤然上升,然而浊声所影响的用力是瞬时的,因此不能像其他阳平、上声字一样长时间作上趋旋律,必得下落,用本音扣住。(14)作用与撮腔相似。不过,“腔”的特征在于浊声导致其用力喷吐,与撮腔侧重点不大相同。从这里也可以发现,声调对旋律方向的制约是现象,其内在根源是声母、韵母的不同性质。如果仅仅关注声调,就不能认识到浊声声母对阳平字唱字润腔旋律的影响,唱字“南”字有浊声声母,直接导致它所搭配的润腔旋律,不与大部分阳平、上声字适配的润腔旋律接近,却更接近去声字适配的润腔形态,都是急上缓下,但影响因素却不同。

除了以上所分析的唱腔与唱字关系之外,尚且存在部分例外,比如唱字“浦”,上声字,其润腔旋律是却是下行—上行—下行。唱字“待”,去声字,润腔旋律是上行,无下行旋律。从中可以发现,“依字行腔”作为基本的戏曲传统,是一条基本守则,但在词、曲创作中可以偶尔不遵从这一守则。

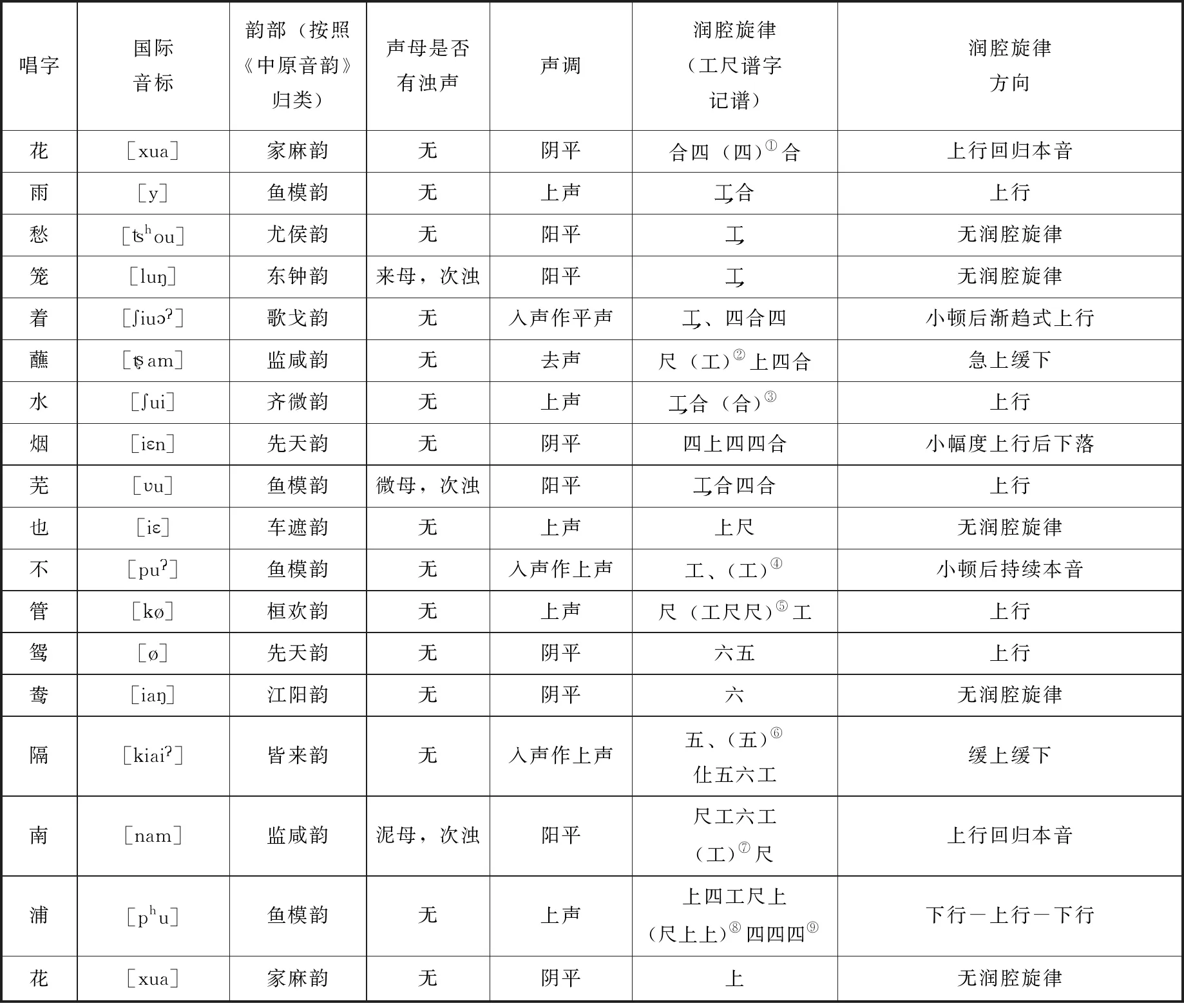

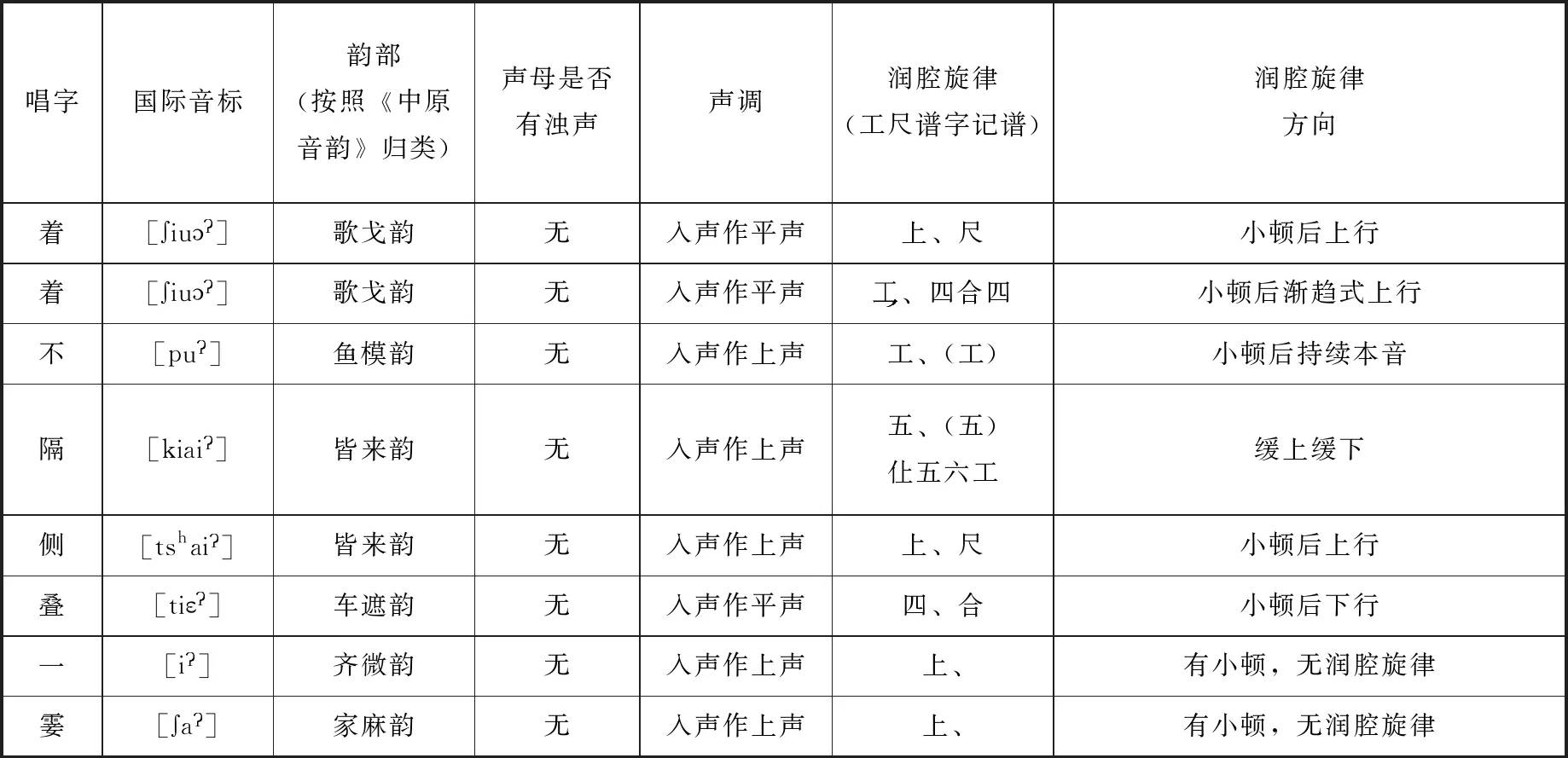

以上分析可以说明依字行腔在戏曲词、曲创作中的重要性,不同声调型的字自有其适配的腔格,即便有相似的地方,但一定有其个性特征,以便与其他声调型的唱字腔格区分开来。这是阴平、阳平、上声、去声的适配润腔旋律分析。冗长的分析与说明都是为了给入声字的润腔形态作铺垫。接下来观察《解三酲》中入声唱字的润腔旋律,如表2所示:

表2.《解三酲》入声唱字与润腔旋律对应关系

这是根据曲牌《解三酲》得出的结论。再看其他曲牌中的入声唱字,是否同样符合这一结论。如《牡丹亭》中《醉扶归》一支,“落”“月”都是入声唱字。“月”字,按照《中原音韵》的归类,入声字作去声,在小顿以后的润腔旋律走向,如谱例1所示:

谱例1.《醉扶归》(15)笔者根据《昆曲传统曲牌选》简谱版本译谱,载高景池传谱、樊步义编:《昆曲传统曲牌选》,北京:人民音乐出版社,1981年,第31页。

“落”字入声作去声,小顿后旋律急上;“月”字的润腔旋律行进方向是,小顿后,旋律小三度上行,而后缓慢下落,的确与去声字的急上缓下的润腔旋律一致。再看《懒画眉》中的入声字唱字“不”,入声字作上声,且看它的润腔旋律,如谱例2所示:

谱例2.《懒画眉》(16)同注①,第49页。

“不”字派到上声部中,润腔旋律是小顿以后,旋律呈渐趋式上行趋势,与昆曲的上声字所适配润腔旋律是一致的。可见,在昆曲中,入声字唱字按照《中原音韵》“入派三声”,其润腔旋律与派入声部所搭配的润腔旋律是一致的,只不过每一个字的后面有小顿,也就是“逢入必断”。在昆曲中,“入派三声”不必破坏入声字的语音特征,可与“逢入必断”共存。

(二)其他活态音乐中的入声字润腔办法——以粤剧唱腔为例

音响意义上的“入派三声”比音乐文献意义上的“入派三声”所能提供的信息更多。昆曲因其相对稳定的传承,尽管历史上经历过一些失传危机,但仍旧有着口传心授作保障的师承系统。也正是这个因素,以及上文的各种梳理分析,我们可以得出结论:昆曲唱腔,遵循着《中原音韵》的“入派三声”,体现在对入声唱字的处理上。在昆曲唱腔中,“入派三声”与“逢入必断”同时存在,入声字可以加润腔,根据入声唱字所派进的声部、安排经营润腔旋律。比如,唱字“月”,派进去声,因此为它安排的是去声字适配的润腔旋律:急上缓下的旋律行进方向。与真正的去声字唱字不同的是,在昆曲唱腔中入声字的收促性并没有因为“入派三声”而取消,它的喉塞音韵尾仍然存在,因此在唱字出口之后、润腔旋律开始之前,必有一个短促的停顿。

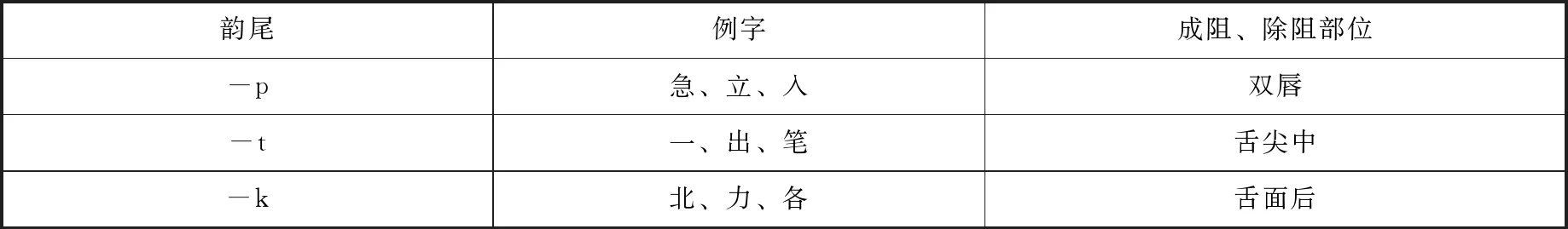

可见,《中原音韵》作为曲韵之书,其标明的“入派三声”不仅仅是一种韵部归类方法,在实际音响中,它体现的更是润腔方法,只不过不同的戏曲种类中体现的润腔形态自当不同。在昆曲中,“入派三声”与“逢入必断”共存,是因为昆曲发源地属于吴语方言区,吴语方言区在入声字进化链条中,虽然没有走到“北京站”、完全脱落入声韵尾,但保留了喉塞音韵尾一种(17)朱晓农、焦磊、严至诚、洪英:《入声演化三途》,《中国语文》,2008年,第4期,第324—338页。,其他-p、-t、-k三种韵尾都已经消失了。喉塞音韵尾入声字的特点是有气无声,韵尾有收促性,但没有了除阻性;入声唱字与润腔的冲突要小的多,逢入必断足够解决。

与此同时,我们也观察到一个现象,在保留-p、-t、-k韵尾的方言区的戏曲种类中,也有与昆曲“逢入必断”相似的入声唱字处理办法。比如粤剧,在粤剧中,有一些-k韵尾唱字也是可以加润腔的。《搜书院·柴房自叹》(18)《搜书院·柴房自叹》“落”字唱腔谱,载范泽生编著:《戏曲听唱教程》,长沙:湖南文艺出版社,2007年,第111页。“片片落阶前”一句,唱字“落”,粤语音[lk],但唱字本音低音si后却能够加上了润腔低音sol—低音si—do(与昆曲的“逢入必断”类似,在唱字本音之后、润腔之前也有一个明显的小顿)。这说明了一点,历来认为“入为痖音,欲调曼声,必谐三声”(19)〔清〕戈载:《词林正韵》,上海:上海古籍出版社,2009年,第45页。的说法过于笼统,入声字的确不容易加入曼声,但却要分别来看,并不是所有的入声字都不能加润腔。这或许与成阻、除阻的发音部位有关,如表3所示:

表3.粤语方言区三种入声韵尾比较

可以发现这三个音的除阻部位是逐步走向口腔内部的,口腔形状则是逐步打开。前面已经说过,唱腔需要的条件是发音腔体的相对稳定与气流的连续,入声字不易入唱,就是因为收促性打断了气流的连续性,以及-p、-t、-k韵尾除阻动作破坏了发音腔体的相对稳定:-p需要双唇触碰,-t需要舌尖与上颚触碰再离开,发-k音的时候,需要舌后部与上颚触碰再离开。但是,这三种类型对发音腔体(口腔)的稳定性改变程度却不同,-p关闭了口腔(同时关闭了气流通道),-t干扰后又打开,虽然没有关闭气流通道,但是舌尖是主动运动部位,我们知道,舌尖在歌唱发声中承担着关键作用,舌尖运动幅度过大对歌唱发声的干扰太强;-k对口腔共鸣腔形状及构造的改变程度最小,只需舌面后位置上抬,舌尖不是主动运动部位,不大干扰。因此-k韵尾唱字,完全可以做到:1.顿气;2.蓄力,然后接着在本字上行腔。这就形成了与昆曲“逢入必断”相似的状态。

必须要强调的是,对戏曲发源地的方言保留-p、-t、-k韵尾的,“逢入必断”是无法全部解决的。大部分入声唱字,或是只能出现在念白中,形成抑扬顿挫、诗韵般的格局,或是采取规避的态度,只在唱字上有本音、不加润腔。

三、音乐史上的“入派三声”——活态音乐对音乐史研究的信息反馈

活态音乐存在的情况,可以反馈到音乐史研究中。一方面是因为活态音乐的存在是音乐历史发展演变的结果,另一方面则是因为音响本身能够提供实践的、现实的依据,补充音乐史文献信息的不足。比如本文论述的中心——“入派三声”,活态音响中的昆曲与粤剧,都说明了喉塞音韵尾与-k韵尾的入声字,可以在不破坏入声字收促性前提下,配上润腔。而-p、-t两种韵尾的入声字则较难。结合发音原理分析,可以说明原因。而这一现象及其背后的语音学原理,可以反馈到音乐史、传统音韵学历史研究中,帮助说明《中原音韵》时代的入声韵尾格局。

(一)“入派三声”与元代入声韵尾演化关系

“入派三声”是音韵学和戏曲音乐史上的现象,但文献仅仅能传达出入声字派入其他声部的办法,并不能提供入声字的原有语音特征是否保留的信息,而昆曲的现实音响则表明了,对喉塞音韵尾的入声字来说,“入派三声”只是借用了其他三声的润腔旋律,并不破坏入声字的语音特征——时值短、有收促动作。既要加润腔,又不破坏入声字的喉塞音韵尾,调和的办法是“逢入必断”。而粤剧的活态音响则表明,-k韵尾的入声字也可以采用小顿后继续行腔的办法;与此同时,-p、-t韵尾字则比较难做到加润腔旋律,这是由于两类字的成阻、除阻部位在双唇、舌尖处,前者直接导致口腔共鸣腔关闭,后者则占据了唱腔行腔时的主动器官位置——舌尖位,两种韵尾结构的入声字对口腔稳定与气息流畅干扰过大,因此很难在小顿后加润腔。

这是活态音乐所提供的信息,反馈到音乐史研究中,便可以依据这个原理——“入派三声”可与“逢入必断”共存,达到为入声唱字配润腔的效果。也就是说,“入派三声”不必破坏入声字原有的韵尾语音特征。这事实上已经回答了音韵学所争论的问题:周德清所说的“入派三声”,是否说明当时的北方官话已经没有了入声字?答案是:“入派三声”是戏曲行腔手段,它不能直接说明语音的原貌,但它极有可能是当时北方语音发展的反映。正如前文所分析的,昆曲的唱词音声基础是只保留喉塞音韵尾入声字的吴语方言,因此在昆曲中能够出现成熟的“逢入必断”现象,而粤剧的唱词音声基础是粤语方言,保留的入声韵尾是-p、-t、-k,在大多数情形中,依然采取的是回避的态度,也就是避免为入声字加润腔——将入声字的审美效应更多地留在念白中,形成抑扬顿挫、诗韵般的面貌,而无法在润腔旋律中形成系统化的为入声配润腔的方法。因此,我们可以推断:《中原音韵》既然提出了“入派三声”的办法(入声字可以全部派入其他三个声部,其目的是为入声字配润腔),当时北方官话的入声字格局,就已经不是《广韵》时代-p、-t、-k并存的格局了,三种韵尾逐渐“缺角”,但未必已经全部失落、演化为喉塞音韵尾一种。不过可以肯定的是,一定已经发展到了极有利于为入声字大规模配润腔的格局。

(二)元杂剧创作中的押入声韵现象——入声可配润腔

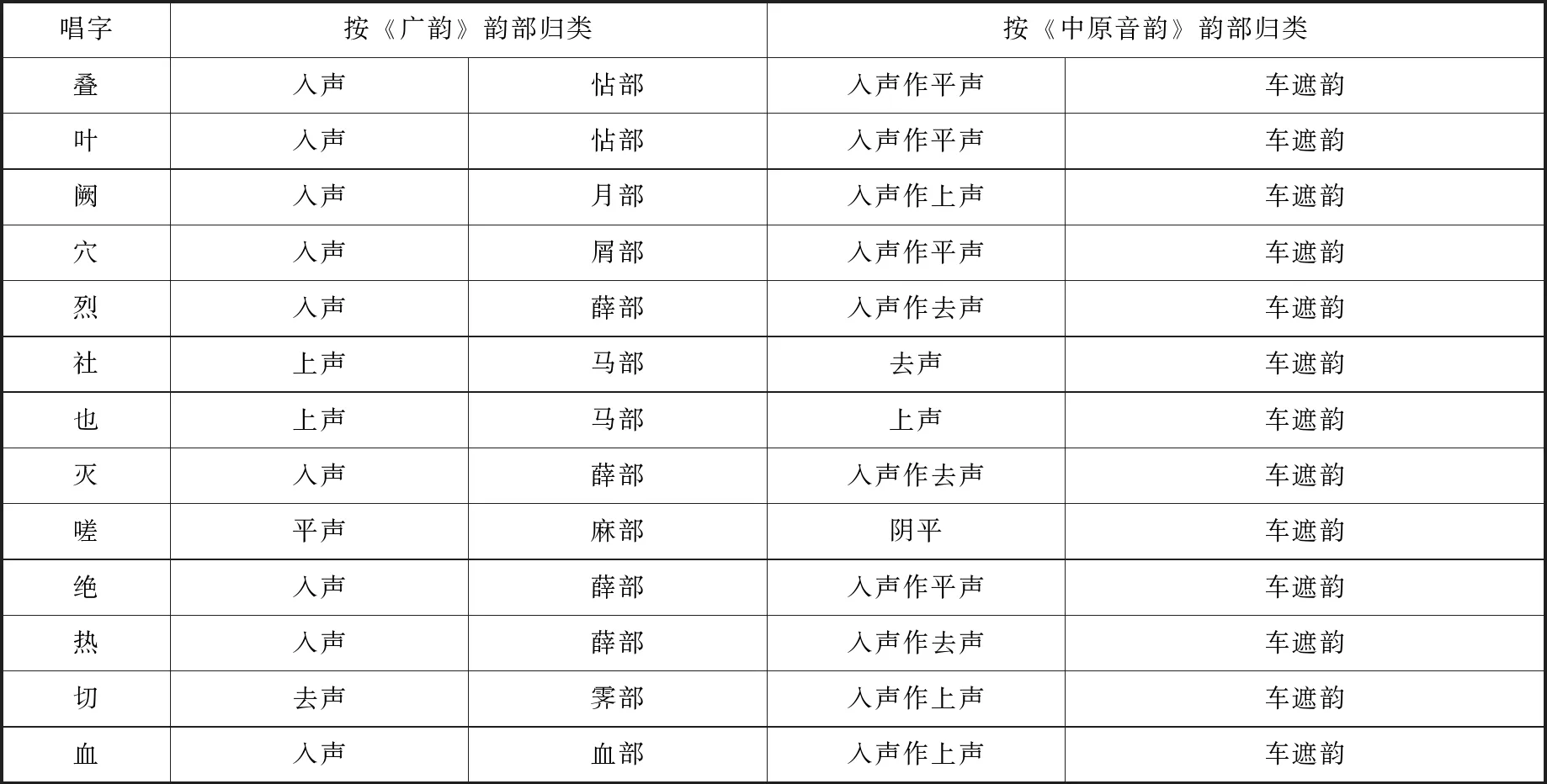

《中原音韵》是曲韵书,它是来自于戏曲实践,而非文人案头之作。换句话说,“入派三声”的做法不会是周德清本人所创,一定是在元杂剧创作基础上发现、进而提出的。我们来看关汉卿的《单刀会》第四折《新水令》《驻马听》两支曲牌(20)曲文引自吴晓铃等编校:《关汉卿戏曲集》(上),北京:中国戏剧出版社,1958年,第17—18页。的押韵情况,如表4所示:

表4.《新水令》《驻马听》韵字的韵部分类比较(重复字不计)

根据表4,可以发现《新水令》《驻马听》的押韵情况。若以宋韵的眼光看,韵部马麻霁部通押,入声韵与非入声韵也有混用现象,较为混乱,显然关汉卿所处时代的语音,与《广韵》语音差别较大;而若以《中原音韵》来比对,却极其吻合,两支曲牌都押“车遮韵”。显然,《单刀会》依据的字韵与《广韵》时代已经很远了,但却与《中原音韵》的车遮韵部严格吻合,可见它所使用的字韵与《中原音韵》音系更为贴合,而《中原音韵》成书于元朝泰定甲子年(公元1324年),在关汉卿创作《单刀会》之后。因此,《中原音韵》的韵部归类是在当时字音基础上提出的,这是毋庸置疑的,这既有充分的文献证据,也符合语音发展的规律。

从关汉卿等人的创作实践也能发现,《中原音韵》所提出的“入派三声”,早在关汉卿等杂剧作家中,已经被用来解决入声字与唱腔冲突的问题了。《新水令》《驻马听》(21)杨荫浏、曹安和曾经将关汉卿原作译谱,参见杨荫浏、曹安和:《关汉卿戏剧乐谱》,北京:音乐出版社,1959年。据所译谱的谱面看,有为入声字配唱腔,以及与昆曲相似的“逢入必断”处理手法,但因所依据原稿不明,无法判断乐谱是否的确是元杂剧时期的谱面状态,因此,这一证据暂且没有放入到论证中。目前只能根据关汉卿的曲文押韵情况(而不以译谱为证据),来证明“入派三声”在《中原音韵》之前就已经存在。中,所用韵字除了“社”“也”“嗟”三字,其余原本都是入声字,入声字与非入声字同用,说明在关汉卿的创作实践中,也已经将入声字与其他三声等同。这与周德清的“入派三声”以“广其押韵”的办法也是一致的。可见,《中原音韵》是根据关汉卿等杂剧作家的作曲实践得来的,它不是发明之作,而是发现、总结之作。

余 论

总的来说,“入派三声”是一种适应元杂剧作曲、演唱而产生的办法。《中原音韵》中的“入派三声”,所指的不仅仅是语音的演化,更是语音与唱腔艺术冲突下的解决办法。语言与音乐都属于声响范畴,在各自的领域中发展,彼此适应又不断冲突。它们拧合在一处生长,由此造成许多学术的误会。本文尝试分析的“入派三声”便是一例。势必要借助某些学术手段以为棱镜,我们才能将糅合在一处的历史光影暂且分散开来,借助语言音乐学的学术棱镜,发现入派三声是音乐史、音韵史现象,它指的并不是事实上地派入三声,而是“派兵借粮”——借用其他三声的润腔旋律。同时,它又折射出语音发展的历史:《切韵》《广韵》时代落幕,入声韵尾逐渐“缺角”,才能以“逢入必断”的方式,为“入派三声”指明道路。