2022 全国高校毕业生优秀雕塑作品展暨研讨会综述

2022-11-16上兮byShangXi

文/上兮 by Shang Xi

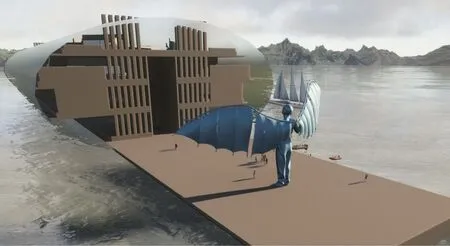

元宇宙航母美术馆

一、关于展览

在对疫情严防严控的形势下,一年一度的“全国高校毕业生优秀雕塑作品展”如期于2022年8月15日正式上线开展。在展览征稿期间,来自全国61所院校的雕塑毕业生进行了投稿参与。组委会一共收到了598件(组)作品,经过《雕塑》杂志社组织的初选,选出了100件作品参加本次高校毕业生优秀雕塑作品展,入选作品的院校一共有41所。

本次展览由《雕塑》杂志社与中国战略与管理研究会联合主办。与往届一样,本展艺术委员会还评审出了钱绍武学术奖一名,范伟民设计奖一名,专家评审奖10名。与此同时,组委会还运用网络的特点和优势,制定投票规则,向社会公开,进行网络投票,最后评出了网络人气奖10名。凡是未获得以上奖项的入展作品均将成为优秀作品,并与以上获奖作品一道,获得由主办单位颁发的获奖证书。

“全国高校毕业生优秀雕塑作品展”首展于2006年在中央美术学院推出,以后则在全国各地和线上举办,至今已经展出了17届。在业界它已经成为与“曾竹韶雕塑艺术奖学金·年度作品展”并列的大学毕业生成果展示和竞赛的知名平台。相比“曾竹韶雕塑艺术奖学金·年度作品展”,除了同样注重学术性之外,全国高校毕业生优秀雕塑作品展的涵盖面更为广泛,参与的院校更多。由于毕业生的投稿方式除了有院系推荐之外还可以以毕业生自荐的方式进行投稿,所以毕业生参与的形式也更加自由。可以说,它更具有中国院校整体雕塑教育的样本之特点。同时,也是对一年一度全国雕塑毕业生成果的大解阅。

新冠疫情的持续对人类影响是深远的,包括对在疫情期间毕业的同学们。从负面的角度讲,疫情将大量的教学场景转移到了线上。而对具有操作性极强的雕塑来说,线上教学确实为我们的师生带来了不少的困惑。从积极的方面看,他们的特殊经历,正好成就了他们意志的成长以及在专业上别样的收获。首先,这一代被疫情影响的大学生,以他们敢于面对挑战和积极担当的姿态,一方面配合国家的防控政策,在抗击疫情的攻坚战中贡献自己的力量,另一方面以种种特殊的方式努力学习,积极而智慧地完成自己的学业。从本次毕业生优秀雕塑作品展的作品收集和展览的作品上就能感受到他们的活力,朝气和坚韧不拔。与往届毕业生的作品相比,这一届同学的成绩同样惊艳。完成学业之路虽曲折坎坷,但他们并不负韶华。在这样的过程中,5G、线上、腾讯会议成为他们学习生活中的常态。对于雕塑专业的学子,数字化是他们学习雕塑的必然选择,从另一个角度讲,我们雕塑教育和雕塑状态的数字化,在疫情的形势下得到了长足的发展和空前的普及。在本次展览上就能看出,数字雕塑以及数字化手段创作的作品占到了半壁江山。尽管如此,还是有相当一部分同学克服了种种困难,坚持雕塑的实体制作,尝试各种各样的材料语言。其艺术效果和气势一点也不输往届的作品。

参展作品中,场域、材料与装置类作品占了大多数。现在的毕业生还是挺拼的。在毕业这一大学生涯的关键节点,都在尽一切努力去创作出好的作品来对数年的专业学习做出一个好的总结和交代。不管是具象的、抽象的、材料的还是数字的,他们的作品都呈现出一种大制作。作品都是成组成群地出现。集群性、剧场性、媒材性是广大雕塑毕业生的兴趣点。相比之下,架上类、单体类雕塑占的比例相对较小,这是特点之一。特点之二就是从获得网络人气奖、专家评审奖以上的奖项作品来看,非传统的9大美术院校的获奖作品达到了55%,其中不乏一些非知名的院校。这说明在《雕塑》杂志坚持多年的学术支持和关注下,我国的雕塑教育已经得到了普遍和均衡的提升,新兴院校的雕塑逐步走到了前台。

本次展览中,获得大奖的两件作品无疑是实至名归。获得钱绍武学术奖的作品《汉风·列传》系列,是一件大制作。传统的汉风是作者黄山的一贯钟爱。他的这个创作系列已经持续了数年,而且屡次获奖。这次的《汉风·列传》似乎比以往的作品更具魅力,就是那颇具纪念碑式的气势、作品中那一以贯之的动感以及令人流连忘返的古风。获得范伟民设计奖的作品《云纱重响》是一件集声响与传动于一体的装置作品。作者的灵感源自传统香云纱染织技艺。装置中一横一竖再加上一个圆的造型在空间中以不同动作和声响的完美配合,赢得了这个大奖。可以说这两件获得大奖的作品,都具有当代艺术的品质。

同样是因为受到疫情的影响,从2020年以来,高校毕业生优秀雕塑作品展均转移到了线上展出,到目前为止已经连续举行了三次。可以说对于具有真材实料的雕塑艺术,这不能不说是一种遗憾。当然,线上展览的形式也在不停地进化中改变。在元宇宙语境下的今年,《雕塑》杂志社特别创建了“元宇宙航母美术馆”,将“2022全国高校毕业生优秀雕塑作品展”搬到了元宇宙美术馆上展出。可以说,这在全国性线上大展中尚属首次。其展示效果受到了广泛的赞许和认同。随着数字科技手段的不断提升,可以相信元宇宙展览的效果会越来越好。

二、关于学术研讨会暨元宇宙雕塑主题

学术研讨会作为本展的标配,每一年都要提出针对性的议题,汇集参展院校的师生进行研讨,用以达到交流、探索和促进雕塑教育,跟上时代步伐的目的。多年的坚持已经证明这种实践性与理论性兼具的学术讨论对于拉高雕塑教育的整体水平起到了积极作用。

“2022全国高校毕业生优秀雕塑作品展学术研讨会”于2022年9月16日下午2点至6点在线上举行。本次研讨会的主题是“迭代与未来——元宇宙条件下雕塑教育的思考”。本次研讨会的主办单位中国战略与管理研究会代表吴隽、《雕塑》杂志主编朱尚熹和执行主编范海民出席了会议。研讨会由《雕塑》杂志主编朱尚熹主持。来自全国高校雕塑专业的负责人、专家教授以及数字雕塑的大咖30余人参加了本次的学术交流,在线的听众一共有200余人。与会的各校雕塑专业的领导和教师们围绕着研讨会的主题,展开了热烈的讨论和观点交锋。

研讨会伊始,中国战略与管理研究会的吴隽女士代表本次展览的主办单位发表了热情洋溢的致辞。她说:“今天研讨会的主题是迭代与未来元宇宙条件下雕塑教学的思考,这是具有前瞻性、创建性和探索性的一次高端学术会议。随着数字中国战略的提出,科学技术与经济发展、文化进步之间的关系日益密切,各个学科、各个领域之间逐渐形成了跨界交叉和融合发展的态势。对雕塑专业而言,数字化信息技术、人工智能和元宇宙等科技手段不但延展了对时间和空间的认知,同时伴随着雕塑工具和材料的改变,艺术家们能更便捷、更有效和更自由地表达创作理念,在很大程度上也拓展了艺术家们的想象力和表现力。对于高校雕塑教育的教学而言,如何打破传统意义上的概念、材料和表现的认知,引入新思维、新手法和新的美学理念尤为必要。这也是今天研讨会的重要意义之所在。”

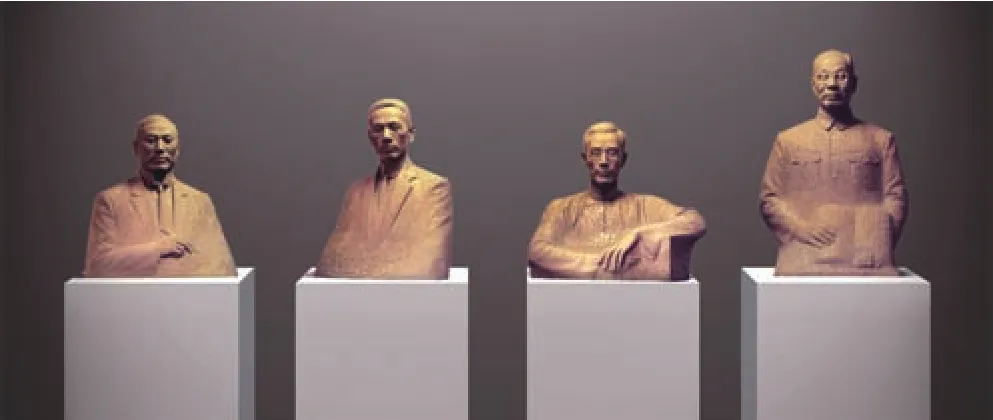

黄山《汉风·列传》系列 中央美术学院

吴泳敏《云纱重响》 广州美术学院

王敬东《清华老校长系列》 清华大学美术学院

蔡逸群《四季系列》 西安理工大学艺术与设计学院

喻竣《拾光》 四川音乐学院成都美术学院

佐佳雪《漱石枕流》 鲁迅美术学院

商亦承《渡轮》 南京艺术学院

主持人朱尚熹在诠释本次研讨会的主题时说,2021是元宇宙的元年。在不到一年的时间里,元宇宙的热度呈直线飙升状态,引起了全社会关注。如今它已经被上升为国家战略,是大国竞争的前沿阵地之一。然而元宇宙的内容丰富,影响广泛。我们只聚焦雕塑的元宇宙或者说是元宇宙语境下的雕塑。从本质上讲,我们熟悉的数字雕塑是元宇宙雕塑的早期阶段,从2010年代开始至今我国的数字雕塑已经具有十余年的历史。十余年来《雕塑》杂志举办与数字雕塑相关的活动与论坛若干次。目前数字雕塑在进行深度的普及,向雕塑制作,创作,教学等方面纵深发展。他还认为,元宇宙与雕塑相关的议题有下面几个部分。在创作方面:虚拟创作,沉浸式创作,联网协同创作和教学是元宇宙雕塑的主要内容。在制作与制造方面:有3D扫描、3D打印、CNC雕刻设备以及用数字传输替代传统的模型运输等等。在数字艺术品的收藏与交换方面:区块链和NFT是重要内容。然而数字孪生对于我们雕塑教育和学生就业方面,是一个潜在的强大领域。为什么可以这么说,元宇宙将是一个立体的与现实世界平行的孪生世界,它同样需要大量的“建设”。将来的雕塑家肯定会参与到元宇宙的建造中,以及为每一个数字身份的个体人做造像的繁重工作中。他说元宇宙与雕塑和雕塑教育有如此多的关联点,它们足以改变我们雕塑与雕塑教学的未来场景。它们为我们今天的讨论话题“迭代与未来——元宇宙条件下雕塑教育的思考”留下极为丰富的想象空间。归纳起来,具有代表性的观点如下

中央美术学院城市设计与创新研究院院长王中先生认为,今天我们在这里谈元宇宙和雕塑教育,他个人感到很惊喜。相比绘画界,他觉得雕塑界真的是令人可喜可贺。所谓人类的创造力,恰恰是源于艺术的想象力。如果我们说未来的元宇宙是依据算法或者说算力,那么他觉着代表人类精神与审美的“心法”一定要与之进行平衡,如果没有心法对算法的平衡,人类未来一定会走向毁灭,这个问题霍金已经给了很多次警告。所以他认为元宇宙条件下谈艺术,恰恰就是对单一的纯科技领域的算法是一个非常重要的平衡。

中央美术学院雕塑系主任张伟说,虚拟数字化雕塑我认为这个就是一种新一代的工具。因为你把它作为工具,那它就是一个判断标准,一个在既有的雕塑视觉形式下的一个判断标准。但是他又坦诚,这样的认知是完全不够的。因为在当今这种飞速发展这种变化下,其实虚拟数字应该是一个独立的思维模式,而不仅仅是一个工具的替代。所以在这里头他觉得一定会出现一个分水岭,其意思是,如果我们把它还放在雕塑学科里头,我觉得会局限于它的发展。在雕塑学科内探讨这个问题虽然有点用,但是我觉得是小话题谈论大话题,它们之间的关系不对等。如果仅仅将其定位在只是一个工具的替代上,它反倒是一个死胡同,反而既影响了数字虚拟的发展。与此同时,传统雕塑能力,即这种动手塑造能力这一块就会萎缩和退化。这是我的一点担忧。

清华大学美术学院副院长董书兵则觉得元宇宙与虚拟数字技术的运用也是社会科技历史发展的一个必然,没什么好奇怪的。他认为雕塑作为三维立体形式在数字化的运用上提升了极大的效率是无容置疑的。百年前照相机的出现,它同样也给艺术的发展带来了推动和促进。但是我们从事元宇宙雕塑,必须有一个前提,那就是你要有良好的造型能力。这就牵扯到当下的这个雕塑教育思考当中了。关于这方面,我们尤其是在本科阶段的话,还是要加强学生们的造型能力,对空间的把握能力,对材质的运用能力。只要这样,当运用到数字工具或者软件时候,他们就能驾轻就熟地去解决他们应对的问题。当然,他还认为一个新的科技的产生也一定会有新的艺术样式的这种突现,它未来是什么呢?实际上我们大家都在思考和探索中。

中国美术学院雕塑与公共艺术学院雕塑系副主任刘元捷说数字技术在雕塑实施的大型项目中,确实起到了非常大的一个作用。但是对于老牌美院来说,雕塑是我们的基础。他把这种基础称之为存量,而数字技术称之为增量,如何摆正存量和增量这个关系,对于我们来说,是一个需要面对的课题。他说他个人比较抵触zbrush,认为它没有物质性。但是他觉得参数化应该是数字雕塑的方向。据观察参数化在建筑、工业以及服装设计中应用广泛,所以他发现参数化又出现了新的问题,即:同质化的问题。艺术创作中如果基于一种算法,就会带来趋同性。

张顺强《扎西》 四川美术学院

赵博文《驾驭》 西安建筑科技大学

鲁迅美术学院雕塑系主任鲍海宁还是站在了坚守传统雕塑语言和教育体系角度,对元宇宙状态的雕塑形势持比较悲观的态度。他说线上课成为常态,在这个疫情的影响下,也非常无奈的。尤其是具有实体形式的雕塑系,学生的毕业创作,我们可能连实物都没见过,全是在线上来操作的。而且我们还担心创作作品的真实性,因为好些东西可以在网上下载,甚至在网上雇人创作。在这样的情况下,我们实际上很难判断学生的专业能力,给我们传统的标准形成了巨大的挑战。但是,电脑应用,数字雕塑的应用,肯定会非常强地影响到我们雕塑的教学和创作手段。这是他比较纠结的地方。“同时我觉得,未来科技无论怎么发展,雕塑的表现手段,包括具体人物的塑造等具象方式都不会改变,可能这个实现的过程会有所结合和调整而已”,鲍海宁说。

张瀚文《神之视角》 西安美术学院

于文成《芸芸相生》 天津美术学院

徐鹏《新——风景线》 沈阳师范大学

四川美术学院造型艺术学院雕塑系副主任张翔说,好多老师也都说到了关于对元宇宙概念,包括我们数字技术概念的一些担忧而且也说到了一个不争的事实,就是我们现在的科技发展远比我们想象的更快。他认为,从艺术的角度而言艺术不应该去回避科技,也不能回避,就像我们不能回避元宇宙一样。甚至说我觉得还应该深入到科技的内部逻辑里面,去理解和发现其应有的价值,找到表达内容恰当的形式,而不是从表面上去做一些技术化和工具化的应用和视觉呈现。因为那样的话,它反而会将艺术简单化、直白化和娱乐化。所以面对这种当下状态,他提出慢体验慢反应恰好是比较好的态度。用这种态度去回应那种超快速发展和迭代,不失为一种可参考的态度或策略。深入到科技的内部概念的内部,从内部去理解,去生发出艺术的思想和观念,从内部去体验进行艺术的实践。这个可能,或许是某种有效的方法。

主持人朱尚熹

《雕塑》杂志社执行主编范海民

中国战略与管理研究会吴隽

中央美术学院城市设计与创新研究院院长王中

中央美术学院雕塑系主任张伟

清华大学美术学院副院长董书兵

吉林艺术学院雕塑系主任王麒钧

鲁迅美术学院雕塑系主任鲍海宁

四川美术学院造型艺术学院雕塑系副主任张翔

西安建筑科技大学艺术学院院长蔺宝钢

中国美术学院雕塑与公共艺术学院雕塑系副主任刘元捷

大连理工大学建筑与艺术学院教授邓威

四川音乐学院成都美术学院教师张盛

西安建筑科技大学艺术学院院长蔺宝钢说:“看了这次毕业生优秀雕塑作品元宇宙雕塑大展,确实很震撼。它是一个非常重要的发展方向。就像当年照相机发明一样,我们不管认可的不认可的,那一定是未来一个重要的发展方向。”关于雕塑本体语言和元宇宙的虚拟语言如何进行更好地融合的问题,他觉得雕塑本体语言一定不能丢失,一旦失去了,我们就把我们自己的学科给丢了。在传统的雕塑本体语言的这个发展过程中,我们应该思考如何去结合新的虚拟语言的问题。借此机会我建议《雕塑》杂志应该做一个“元宇宙雕塑”栏目板块来推动全国的雕塑与数字科技的结合。

吉林艺术学院雕塑系主任王麒钧说关于元宇宙的这个持续性的讨论已经反映出了一个事实,就是人们在这个现实世界和虚拟世界当中所做的事情区别可能会越来越模糊。其实元宇宙是一个大概念,是各种这种现实技术具有突破性发展的一个集合体。虚拟空间也是元宇宙这种众多技术点之一,是一种虚拟的三维空间的呈现技术。我们从最开始指的这种简单的软件应用到虚拟空间语言特征的实践,从现实的雕塑材料语言到虚拟材料的探索,从这个塑造手感到参数化的呈现,从算法的介入到后来的AI艺术,这是元宇宙雕塑从无到有的发展历程。他还认为AI艺术其实都更接近于数字雕塑的语言,因为它是人和算法共同创造的一种艺术。关于数字雕塑的评判标准,他认为不能完全依赖于现有的雕塑评判体系,但也不能完全的脱开。这些问题,都需要一个时间来沉淀。

四川音乐学院成都美术学院青年教师,我国著名数字雕塑家张盛,他是数字雕塑大咖级人物。张盛说5G、6G技术,使得人类现实生活与虚拟生活进行了对接,他觉得这个点是特别重要的。那我们说的元宇宙,它其实是我们未来人类的一种生活状态,或者说叫虚拟生存状态。这种虚拟生存状态从本质讲,是在向我们真实世界争夺时间。换句话说,未来真实人类活在了现实与虚拟的两个状态之中。那么在这种情况下,我们该如何去讨论雕塑的话题,讨论雕塑的未来?在这个话题下,其实我们要更多地考虑比我们更年轻的学生。他们可能都认为他们已经生活在了元宇宙里。这就引申出来许多话题,那么在美学上或者说雕塑的美学也好,我们就要有一个更包容更开放的一个态度。

大连理工大学建筑与艺术学院教授,我国著名数字雕塑家邓威是将学院雕塑与数字雕塑对接得天衣无缝的第一人,同样在数字雕塑领域影响巨大。他的发言则从维护传统雕塑的认知之下来谈论元宇宙雕塑的教育问题。他说他是一个坚定的传统雕塑捍卫者。尽管他自己做数字雕塑的时间比较早,他却一直都是坚持要用数字技术去把传统雕塑的精髓进行还原,包括一些泥塑的效果,这些都是他要追求的目标。虽然已经取得一些效果和成绩,但是他自己觉得一直都没有做到极致,并表示在往这个方面继续努力。他在教学的过程当中也总是希望学生能够达到他所希望的效果。对于雕塑专业的学生来讲,他认为数字建模达到雕塑的要求并不难,学生也没有必要花出大量的时间去学,够用就行了。我们雕塑专业的学生和老师都有很好的造型基本功,我们只需要掌握很少的一些软件知识,就可以把雕塑做得很好。而且现在软件的趋势也是越来越简单和傻瓜化。所以雕塑的学生主要精力还是要放在打好自己的雕塑基本功的基础上。

由于篇幅有限,不能将发言者的观点逐一呈现。总之,围绕本次研讨会的话题,大家各抒己见,进行观点的碰撞,其火花主要体现在对于元宇宙之于雕塑的语境中,或给与积极拥抱、或表示无奈和不适应、或跨界、或划界、或突破、或坚守等方面。毫无疑问,《雕塑》杂志在一年一度的大学毕业生优秀作品展上举办的学术论坛,为全国雕塑教育提供了畅所欲言、彼此切磋、相互交流以及获取最新资讯的绝佳机会。

集体合影