明代运河“水脊”的形成及其意义

2022-11-07高元杰

高元杰

(聊城大学运河学研究院,山东聊城 252000)

元代统一南北,开凿济州河、会通河(1)济州河、会通河二河,下文统称会通河。,建成贯通南北的京杭大运河。但元代时会通河通航能力不足,南粮北运主要依赖海运,大运河没有发挥应有的作用;至明初重开会通河,废弃海运,大运河才真正成为国家经济命脉。(2)明人邱浚言:“会通一河,譬则人身之咽喉也,一日食不下咽,立有死亡之祸。”参见〔明〕 邱浚撰,金良年整理,朱维铮审阅: 《大学衍义补(上)》卷三四《漕挽之宜下》,上海书店出版社2012年版,第283页。造成元明成败异同的原因,历来史家们认为关键是元人选择了错误的分水口——济宁天井闸,到明初宋礼才改为正确的分水口——汶上南旺。汶上南旺被认为是会通河最高点,有“水脊”之称,正因为选对了“水脊”,宋礼才能成功。古人称赞道:“今之贡道以会通河为门户,以南旺为阃奥,以戴村为筦钥,南旺分水口尤地形控制之区也”(3)乾隆三年河东河道总督白钟山《重修南旺庙记》碑,山东省汶上县南旺枢纽考古遗址公园存。,故有“山左南旺既通,遂罢海运”(4)〔明〕 马麟修,〔清〕 杜琳等重修,〔清〕 李如枚等续修,荀德麟等点校: 《续纂淮关统志》卷三《川原》,方志出版社2006年版,第56页。之说。

但整理分析史籍文献后,笔者对元代明初南旺是会通河“水脊”(以下简称“元明南旺水脊说”)及其为明初会通河效用发挥的关键一说产生怀疑。今不揣谫陋,试分析元明南旺水脊说存在的问题,从古籍文献、考古发现、地形地貌三个方面进行辨伪,进而探讨促成明初会通河成功的真正原因以及明中后期南旺成长为水脊的缘由、过程,最后分析南旺水脊形成的意义,以就教于方家。(5)对于元明会通河南旺“水脊”的研究,主要有邹逸麟: 《山东运河历史地理问题初探》,《历史地理》创刊号,上海人民出版社1982年版,第80—98页;姚汉源: 《京杭运河史》,中国水利水电出版社1997年版;卢勇、刘启振: 《明初大运河南旺分水枢纽水工技术考》,《安徽史学》2015年第2期;孙涛、杨煜达、李德楠等: 《大运河山东段古河道及船闸考察与清代山东段运河高程重建》,《历史地理》第33辑,上海人民出版社2016年版,第304—319页等。他们对会通河戴村-南旺引汶枢纽作了细致考察,但都没有质疑元明会通河初开时期的南旺“水脊”地位,没有发现南旺“水脊”的形成过程。

一、 “元明南旺水脊说”的质疑

(一) “元明南旺水脊说”的流传与影响

据现存史料,南旺为运河“水脊”的说法最早出现于万历元年(1573)万恭的《条奏河漕事宜四款》:“南旺者,运河之脊也。”(6)〔明〕 章潢: 《图书编》卷五三《请复浅船》,《景印文渊阁四库全书》子部第276册,台湾商务印书馆1986年版,第339页。随后南旺为运河之脊一说屡见。(7)诸如〔明〕 涂山: 《明政统宗》卷八,《四库禁毁书丛刊》史部第2册,北京出版社1997年版,第287页;〔明〕 尹守衡: 《皇明史窃》卷四三《宋礼传》,《续修四库全书》史部第317册,上海古籍出版社2002年版,第172页;〔清〕 孙承泽著,王剑英点校: 《春明梦余录》卷三七《漕河》,北京古籍出版社2018年版,第640页;〔清〕 傅维鳞: 《明书》卷六九《河漕志》,《丛书集成初编》第3941册,商务印书馆1936年版,第1391页。如潘季驯《河防一览》载“南旺分水,地形最高,所谓水舂也”(8)〔明〕 潘季驯撰,闵祥鹏等整理: 《河防一览》卷三《河防险要》,《中国水利史典》编委会编: 《中国水利史典 黄河卷一》,中国水利水电出版社2015年版,第400—401页。;马玉麟《重新分水龙王庙记》载“南旺视他地为特高,号曰地脊”(9)〔明〕 谢肇淛: 《北河纪》卷八《河灵纪》,《景印文渊阁四库全书》史部第334册,第720页。;吴道南《河渠志》记“南旺者,运河之脊也”(10)〔明〕 吴道南: 《吴文恪公文集》卷三《河渠志》,《四库禁毁书丛刊》集部第31册,北京出版社1997年版,第345页。。

明后期南旺水脊说的广泛流传影响了清初皇帝的认知和《明史》的编纂。康熙皇帝作《几暇格物编》,指出:“(宋礼)以(南旺)分水口为水脊,因势均导……漕运遂通。”(11)〔清〕 康熙撰,陈生玺、贾乃谦注释: 《庭训格言·几暇格物编》,浙江古籍出版社2013年版,第190页。康熙二十九年(1690),谕大学士九卿等:“(南旺)分水口之水脊,又为泰山分支之分脊处。白英积十年精思,确有所见,定为此议,宋礼从之……漕运遂通。此等胆识,后人实所不及,亦不能得水平如此之准也。”(12)宣统《山东通志》卷一二六《河防志·运河考》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第6册,凤凰出版社2011年版,第3460页。这成为对南旺水脊成因和宋礼、白英分水之功的最权威的解释和认定。乾隆皇帝曾六次拜谒分水龙王庙,也极为推崇白英之卓见,有御制诗云“清汶滔滔来大东,自然水脊脉潜洪”“水分固在谋诚巧,地脊仍因势自然”“五汶挟来二百泉,到斯分注藉天然”(13)“乾隆御碑”,载山东省文物考古研究所等编著: 《汶上南旺: 京杭大运河南旺分水枢纽工程及龙王庙古建筑群调查与发掘报告》,文物出版社2011年版,第330—331页。。

与此同时,《明史》编纂同样持此认识。万斯同《明史·河渠志》称:“尚书宋礼用老人白英策,筑坝戴村,遏汶出南旺分水,盖南旺形势独高,如人脊然。”(14)《明史》卷九〇《河渠六》,《续修四库全书》史部第325册,第539页。王鸿绪《明史稿》略加删改:“盖南旺势高,如人脊然。”(15)〔清〕 王鸿绪: 《明史稿》志二六《河渠四》,文海出版社1962年版,第482页。到张廷玉《明史》确定为:“南旺者,南北之脊也”(16)《明史》卷八五《河渠三》,中华书局1974年版,第2080页。“南旺地势高,决其水,南北皆注,所谓水脊也。”(17)《明史》卷一五三《宋礼传》,第4204页。南旺为明初运河水脊之说遂成定论。

伴随“南旺水脊说”传播,对元明两代分水口选择成败亦有讨论。万恭认为“元人不得会通河之利”,是因为他们“不知阳谷、寿张之交,地势耸于济宁数丈”,在济宁分水难以北上;宋礼则“据阳谷之脊而分水,得之矣”(18)〔明〕 万恭原著,朱更翎整编: 《治水筌蹄》二《运河》,水利电力出版社1985年版,第75页。。吴道南也说:“元导汶入洸出济宁,而阳谷、汶上、东平间地高圩数丈,南旺之间水浅涸胶舟,其不任重载固其宜也。”(19)〔明〕 吴道南: 《吴文恪公文集》卷三《河渠志》,第345页。康熙皇帝十分认同这一说法,他说元人于任城分水,“由安居至南旺,南旺地高于天井,安能激水逆流?”(20)〔清〕 康熙撰,陈生玺、贾乃谦注释: 《庭训格言·几暇格物编》,第190页。此后“元明南旺水脊说”和“元代济宁分水错误论”遂成定论。

(二) “元明南旺水脊说”存在的问题

“元明南旺水脊说”已成定论,但它很难解释为什么在大运河全线最高点上会有一个湖泊、一条河流存在。这条河流如何能流淌到地势最高的水脊(分水岭)上?这个湖泊怎么在水脊上维持,湖水为什么不会倾泄到地势更低的南边或者北边?

有学者察觉到这一矛盾,如邹逸麟解释道:“南旺湖是明永乐九年重修会通河时,听从了汶上老人白英的建议,引汶水注入南旺高地,围地束水成湖。”(21)邹逸麟: 《历史时期华北大平原湖沼变迁述略》,《历史地理》第5辑,上海人民出版社1987年版,第36页。即主张南旺湖是人工创建的水库,避开了分水岭上存在天然湖泊这个问题。但据《明太宗实录》所载永乐九年(1411)宋礼奏章,“东平州之东境有沙河一道,本汶河支流,至十路口通马常泊”(22)《明太宗实录》卷一一八“永乐九年八月戊午”条,《明实录》第8册,历史语言研究所1965年版,第1502页。。此“马常泊”即后来的“南旺湖”,可知它在宋礼开河前就以自然形态存在。孙涛等人试图通过重新界定“水脊”的范围解决这一矛盾,他们发问:“众所周知南旺分水口是运河全线的‘水脊’,但‘水脊’上的洼地南旺湖及南旺南北分水闸,是否也是全线制高点?”(23)孙涛、杨煜达、李德楠等: 《大运河山东段古河道及船闸考察与清代山东段运河高程重建》,《历史地理》第33辑,第304页。可明清以来,南旺“水脊”所指很明确,“南旺分水口”历来都是一个点而不是一个范围,更不可能将整个南旺湖洼地包含在内。

在阅读史料的过程中,笔者对“元明南旺水脊说”产生怀疑。古今学者认为,南旺湖为梁山泊(大野泽)或茂都淀的余绪,如王夫之言:“凡此(南旺)三湖,弥漫三百六十里,皆大野之所潴也。”(24)〔明〕 王夫之: 《尚书稗疏》卷二,《船山全书》第2册,岳麓书社1988年版,第58页。胡渭则认为:“(南旺)东湖盖即《水经注》所称茂都淀也。”(25)〔清〕 胡渭著,邹逸麟整理: 《禹贡锥指》卷五《徐州》,上海古籍出版社2006年版,第125—126页。不管是大野泽还是茂都淀余绪,都应地势洼下,所以胡渭质疑:“南旺地特高,号为‘水脊’,赖有闸以节其流,去闸则南北分泻一空矣。泽体洿下能钟水,似不应尔。”(26)〔清〕 胡渭著,邹逸麟整理: 《禹贡锥指》卷五《徐州》,第125页。即地势特高与南旺湖的存在有矛盾,但他未能深究。嘉靖时总河刘天和的说法与众不同:“元人……分水之处,地势犹高,仅胜小舟。永乐九年,宋司空礼筑戴村坝以遏汶,导之西南,流四十里出鹅河口南旺湖中,地势下矣。然后分流南北,方可胜巨载,漕运永利焉。”(27)〔明〕 刘天和撰,陈二峰整理: 《问水集》卷一《运河》,《中国水利史典》编委会编: 《中国水利史典·黄河卷一》,第63页。他认为元代分水处地势高,水薄仅能胜小舟,明代分水处地势低,水厚可以胜巨载。与其他人的说法迥异,说明作为亲临一线治理运河的名臣,他并不认为南旺是水脊。乾隆时期山东河臣陈法眼光独到,他指出:“河之南也,以注梁山,汇钜野也。今其地屡淤而高,南旺反为水脊。”(28)〔清〕 陈法: 《河干问答》,顾久主编: 《黔南丛书》第2辑,贵州人民出版社2008年版,第242页。这提供了一个假说,即“南旺本为洼地,是因屡淤而高,反为水脊的”。

(三) 明初以前南旺地区地势低洼的考证

有关南旺地区水文环境,较早而详细的记载为《水经注》:“汶水自桃乡四分,当其派别之处,谓之四汶口。”(29)⑤ 〔北魏〕 郦道元原注,陈桥驿注释: 《水经注》,浙江古籍出版社2013年版,第329页。自四汶口散为四支,“右一汶”为主泓,即今天大汶河下游河道,“次一汶”流至寿张故城东潴为泽渚,“汶左二水”并行西南流,经无盐县之郈乡城南、东平陆县故城北、危山南,合为一水,西南入茂都淀。淀水分两支,一支西南出,名巨野沟,经致密城南入桓公河;一支西出,名巨良水,经致密城北,西南入洪渎。⑤汶水四分的四汶口,在今汶上县杨店乡泗汶村(30)汶上县水利志编纂办公室: 《汶上县水利志》,济宁市新闻出版局1991年印制,第27页。,距离戴村坝仅有四里之远;致密城,即古中都城,孔子曾在此任中都宰,在今汶上县次丘镇湖口村西北(31)杨昌峰: 《汶上古城初考》,汶上县政协文史资料委员会编: 《汶上文史资料·第八辑》,汶上县印刷厂1996年印制,第30页。,明清时为马踏湖北岸,距离南旺分水口只十余里之遥。所以于慎行认为:“明初,戴村之堰,引汶南流,但因其故形,非凿空也。”(32)万历《兖州府志》卷三《山水志》,齐鲁书社1984年印制,第28页。胡渭也认为:“四汶口,今东平州东戴村坝”“(南旺)东湖盖即《水经注》所称茂都淀也。”(33)〔清〕 胡渭著,邹逸麟整理: 《禹贡锥指》卷五《徐州》,第125—126页。据此可知,早在南北朝时期,南旺地区以及小汶河沿线(汶左二水)就是地势低洼、众水汇聚之地。

五代北宋时期,受黄河决溢灌注影响,大野泽演变为梁山泊。(34)参见刘德岑: 《从大野泽到梁山泊》,《西南师范大学学报(哲学社会科学版)》1990年第2期。梁山泊受黄河泥沙淤积推动向东南方向移动,汶上南旺地区也被淹没。(35)参见王乃昂: 《梁山泊的形成和演变》,《兰州大学学报(社会科学版)》1988年第4期。金明昌五年(1194)全黄入淮,梁山泊逐渐淤成平畴农田,遂有元至元年间平地开河之举。明洪武元年(1368)河决曹州双河口,分为两支,一支东北流经郓城入运河,一支东流经钜野、嘉祥,至耐牢坡、塌场口入运河。这两条河道在明初长期存在且规模很大(36)参见王颋: 《黄河故道考辨》,华东理工大学出版社1995年版,第179—180页。,并成为梁山泊(37)这一时期所谓梁山泊,实际上是诗人对安山湖、马常泊(后来分为南旺、马场等湖)等湖的雅称。主要水源。时人胡翰《夜过梁山泺》诗云:“洸河带泺水,百里无原隰。”(38)〔清〕 陈田: 《明诗纪事》甲签卷六,《明代传记丛刊》第12册,明文书局1991年版,第556页。谢肃《过耐牢坡闸观梁山水涨》诗云:“旧来禾黍秋风地,今作蒲莲野水波。岸决黄河方泛溢,尘生碧海定如何?”(39)〔明〕 谢肃: 《密庵稿》丁卷,《四部丛刊三编》集部,上海书店出版社1936年版。两诗中的洸河在任城入运河,耐牢坡闸在任城西运河上,可知因黄河决口灌注,北起梁山,南至任城都化作了野水波。南旺地区身在其中,肯定不会是地势最高的水脊。

至此可比较明初以前南旺和任城的地势高下。任城在北宋时隶属于济州(州治钜野)。金天德二年(1150),因黄河决口淹没钜野,移济州州治于任城,在县治以北的渔山高地筑州城,此后济州、任城州县两级衙署会于一地。因任城地势高亢,关津险阻,能保安宁,故元至元八年(1271)升济州为府时,定名“济宁府”,得“济水之宁”之意。济宁民间有“大水漂济州,济州移任城。人往高处走,济州变济宁”(40)《趣闻圣经》编辑部主编: 《老山东的趣闻传说》,旅游教育出版社2014年版,第34—35页。的民谣,说的就是济宁的来历。据此,明初以前济宁地势肯定要高于南旺。

二、 南旺水脊形成于明代中叶

明初以前济宁地势高于南旺,但《明史》等明清文献以及近代勘测却都指出南旺地势确实最高,何解呢?受乾隆山东运河道陈法“今其地屡淤而高,南旺反为水脊”之说的启发,推测南旺的高度乃至地形地貌并非一成不变,应在自然环境和人类活动的双重影响下在历史时期内发生了相当剧烈的变化,促使南旺从梁山泊最后的洼地变成了会通河上的制高点。现将此观点赋名“南旺水脊形成说”,并从南旺地区地形地貌的历史演变上讨论其形成的过程、动力和时间。

(一) 明前期南旺河道高度的抬升

讨论南旺地貌演变之前,要先区别两个概念: 一是南旺河道的高度,二是南旺地貌的高度。南旺河道高度,指的是南旺运河河底或者河堤的高度;而南旺地貌的高度指的则是河道周围地面的高度。河道高度和地貌高度的差异在南旺水脊形成过程中变化显著。人们对南旺最直观、最深刻的印象来自地貌高度,史籍中关于南旺水脊的记载也多指这个高度,只有了解这两个概念的区别,才能理解明清时期那些有关南旺水脊高度的数字和描述。

2008年山东省文物考古研究所等单位对南旺分水枢纽工程进行了考古发掘,在分水口石?兗"岸遗址发掘区内布置了5条探沟(TG),发现这段建成于成化年间的石?兗"岸“长200余米,底部木桩及条石遗迹……距地表深达6米”,底部木桩和条石遗迹以下则是此前的运河西堤遗迹。(41)山东省文物考古研究所等编著: 《汶上南旺: 京杭大运河南旺分水枢纽工程及龙王庙古建筑群调查与发掘报告》,第84—85页。换言之,成化石?兗"岸建设在明初的运河西堤之上,石?兗"岸高6米意味着成化时河堤已经比明初时高出了6米。

该数据可以反映元及明初南旺运河河道的淤积情况。汶河泥沙含量可观,元代李惟明说:“近年泰山、徂徕等处,故所谓山坡杂木、怪草盘根之固土者,今皆垦为熟地,由霖雨时降,山水涨逸,冲突沙土,萃贯汶河。”(42)〔明〕 谢肇淛: 《北河纪》卷三《河工纪》,第600页。自明初引汶水至南旺济运后,南旺就开始了淤积进程。当时运堤是“置桩木两旁,中实以土”(43)万历《汶上县志》卷八《艺文志》,《中国地方志集成·山东府县志辑》第78册,第222页。的土堤,经常被冲垮,在不断重筑的过程中增高。景泰时徐有贞称当年陈瑄设置的浅铺疏浚制度“久乃废弛,而河沙益污不已,渐至浅狭,今之河底乃与昔之岸平”(44)〔明〕 徐有贞: 《言沙湾治河三策疏》,〔明〕 陈子龙等选辑: 《明经世文编》卷三七,中华书局1962年版,第284页。。此言可与南旺考古调查发现相印证。

这种淤积情况在成化和弘治年间发生了变化。成化四年(1468),山东按察司佥事陈善“始用石修砌西堤,又负土增筑东堤”(45)〔明〕 王琼著,姚汉源、谭徐明点校: 《漕河图志》卷一《诸河原委》,水利电力出版社1990年版,第37页。;十三年(1477),漕督李裕与郎中杨恭等将“旧编木捍”“易以石”(46)《明史》卷一六〇《李裕传》,第4369页。;十七年(1481)“于分水口南建一闸曰南旺上,于分水口北建一闸曰南旺下,三年大挑以疏其淤塞”(47)〔清〕 张鹏翮: 《治河全书》卷四,天津古籍出版社2007年版,第473—474页。。刘天和透露了挑浚河道的标准:“今南旺二闸如故,浚河与闸底平止矣,安有淤高邪?”(48)〔明〕 刘天和撰,陈二峰整理: 《问水集》卷二《运河续》,《中国水利史典》编委会编: 《中国水利史典·黄河卷一》,第66页。即修筑南旺上下闸以后,例行的疏浚以闸底为参照,保证了河道高度的长期稳定。至于运堤,现在仍完整保存了弘治十年(1497)修筑的砖石堤岸(49)在南旺分水口砖石堤岸上发现大量刻有“弘治拾年造河道官砖”或“河道官砖弘治拾年造”字样的铭文砖,可知其建造年代为弘治十年,详见《汶上南旺: 京杭大运河南旺分水枢纽工程及龙王庙古建筑群调查与发掘报告》(山东省文物考古研究所等编著,第25—26页)。,说明500年来南旺河道和堤岸的高度并无明显变化。

(二) 汶河泥沙与明中叶南旺地貌高度的抬升

与河道、河堤长期稳定不同,成弘以降河道以外的地方因要储存河中挑出的巨量泥沙,日积月累,有了极为明显的地貌变化。(50)南旺运河挑出泥沙的处理难题,可参考朱更翎: 《元明清时期汶泗泇河的泥沙》,《水利水电科学研究院科学研究论文集》第31集(水资源、灌溉与排水、水利史),水利水电出版社1990年版,第131—142页。人们对南旺的直观印象便来自这些泥沙堆积而成的土山。

明初,南旺没有土山。直到成化十七年修建南旺上下闸后,南旺泥沙淤积开始集中,泥沙挑浚工作变得非常繁重,挑出的泥沙堆积两岸,才逐渐改变地貌。嘉靖时河道总督刘天和说:“故老相传,成化间,戴村坝以下,河道犹未淤满,意者开导未久尔。近则沙淤,直至南旺,河皆平满矣,故水易涨溢。”(51)〔明〕 刘天和撰,陈二峰整理: 《问水集》卷一《运河》,《中国水利史典》编委会编: 《中国水利史典·黄河卷一》,第63页。康熙时山东运河道张伯行也说:“(汶河)至南旺则地势平洋,而又有(南旺上下)二闸横拦,故沙泥尽淤,比他处独高,每水涨一次,则淤高一尺,积一年则高数尺,二年不挑则河身尽填。”(52)〔清〕 张伯行: 《居济一得》卷二《南旺分水》,《景印文渊阁四库全书》史部第337册,第513页。

南旺上下闸建成后南旺塘河泥沙的淤积,严重影响漕运的通畅,为此南旺挑河频率不断加快,弘治时开始两年一挑,万历十八年(1590)改为三年两挑。挑出的巨量泥沙堆积在河道以外,形如巨山。万历时总河万恭声称“南旺地耸”,“与任城大白楼岑齐”(53)〔明〕 谢肇淛: 《北河纪》卷八《河灵纪》,第718页。按:“大”应为“太”。,即应指南旺土山(54)万历时期集中地出现南旺高于济宁的言论,南旺“水脊”说开始流行。受制于运河两岸所能储存的泥沙数量,堆积形成的土山达到一定规模后不能无限加高,到清前期土山基本上达到了稳定状态。。

到了清代,《明史》编修者依据明代后期文献以及他们实际所见的南旺土山地貌,自然认为南旺是“水脊”无疑。这一地貌景观延续整个清代,同治五年(1866)曾国藩路过南旺看到“此间运河两边,岸高如山,约十丈有奇”(55)〔清〕 曾国藩: 《曾国藩全集·日记第3卷》,河北人民出版社2016年版,第244页。,就是历年的河道挑浚堆积而成。

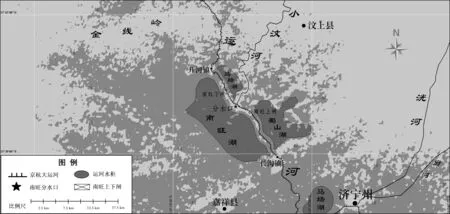

南旺土山在新中国成立初还有显著遗存,1955年水利部治淮委员会勘测发现“自三里堡开始直至南旺一带长约3千米一段,两岸积土如山,高达十数尺,运河形成峡谷河流。登高俯视,宛如一条小沟穿行其间”(56)水利部治淮委员会勘测设计院: 《运河(黄河南岸至苏州)航运查勘报告》,水利部治淮委员会编: 《治淮汇刊》第5辑,1955年,第161页。。现在土山已被平整掉,但借助数字高程模型(DEM),利用Global Mapper软件绘制会通河区域(黄河以南)等高线图,仍可清楚看到痕迹。图1中的南旺分水口便宛如孤岛般耸立在南旺、马踏和蜀山三湖中间。由此图可以看出,南旺湖的存在得益于两条东西向高岗地貌,一是嘉祥丘陵到任城长沟间的带状高地,一是梁山到东平、汶上间的金线岭高地。后来依托高地修建湖堤,南北分水,长期维系了运河的畅通。

图1 明代南旺湖附近地区高程图资料来源: 高程数据(DEM)为中国科学院地理科学与资源研究所基于SRTM V4.1数据采样生成,精度为250米,采用WGS84椭球投影。湖泊、城市和部分河流数据采自中国历史地理信息系统(CHGIS V6)。节制闸、地名和部分河流依据实地考察和卫星地图资料。

(三) 明代南旺水脊形成的历史阶段

南旺水脊的形成持续了很长的时间,可将其分为三个阶段。一为明前期南旺河道抬升期(永乐至成化);二为明中叶南旺地貌加速隆起期(成化至嘉靖);三为明后期南旺隆起完成期(嘉靖以后)。

永乐九年宋礼重开会通河时,只是将汶水引入马常泊中,再由马常泊补给运河,所以他说:“河流深浅,舟楫通塞,系乎泊水之消长。然泊水夏秋有余,冬春不足,非经理河源及引别水以益之,必有浅涩之患。”(57)《明太宗实录》卷一一八“永乐九年八月戊午”条,《明实录》第8册,第1502页。因此最初汶水泥沙淤积的是马常泊(南旺湖)的东岸。后来,汶水泥沙将南旺湖东岸淤成一片沙滩,便在沙滩中开河筑堤直接连通运河,正如天顺初大学士许彬所见“(运堤)东则地稍高阜,水中分之”,这样汶水和泥沙就不再进入南旺湖,而是直接进入南旺运河。此后南旺运河不断淤高,直至成化十七年建南旺上下闸固定了河底的高度,弘治十年建砖石堤岸固定了河堤的高度。因此,永乐到成弘这七八十年间,除初期南旺湖东部的淤积外,主要发生的是南旺运河河道的抬升。

成化九年(1473)堽城坝被洪水冲毁,明政府不再费心恢复,开始以戴村坝-南旺分水为核心。十七年建成南旺上下闸,南旺分水核心地位正式确立。原先大部分汶水由堽城坝引至济宁入运河,剩下的汶水再由戴村坝引至南旺入运河;现在堽城坝废弃,几乎所有汶水都由戴村坝引至南旺。小汶河(沙河)和南旺运河几乎接纳了大汶河全部的泥沙,加上上下闸的阻拦,南旺泥沙淤积量大增。河道中挑出的泥沙堆积在岸旁空地上,形成不断增高的土山,引起南旺地貌景观的剧烈变化,南旺逐渐成为名副其实的制高点“水脊”。

考察明代中后期河道及相关大臣们对南旺和济宁地势的言论,发现嘉靖以前多言济宁最高,隆庆以后频繁出现南旺高于济宁的说法。(58)最早发表南旺比天井高观点的应是弘治十七年工部侍郎李,他说:“今据分水龙王庙前起,至济宁天井闸通计九十里,水共高三丈有奇,缘水性就下,若将洸河浚深,则汶水尽出济宁,南流徐吕,恐济宁迤北直至临清四百余里,仍复干涸,必梗漕运。”语见《明孝宗实录》卷二一一“弘治十七年闰四月庚午”条,《明实录》第32册,第3939—3940页。但综合当时人的观点,加以常识推理,推测弘治时期南旺淤积到高于天井3丈的说法不可信,李的数字有因目的性而夸大的嫌疑。基于人类的认识总是落后于自然变化的规律,可以推测至迟在嘉靖年间南旺土山就应该完成了对任城高阜的超越。因此,南旺水脊形成的关键时间段为明代中叶的成化到嘉靖时期。明代具体对济宁和南旺高低的说法如表1所示。

续表

依据古籍文献、考古发现和地形地貌的印证,可以确定“元明南旺水脊说”有误,实际情况是明初以前南旺地势低洼,被用作分水口以后,因历年挑河泥沙堆积,才不断增高成为“水脊”。以《明史·河渠志》为代表的明清史籍文献颠倒了“以南旺为分水口”和“南旺水脊形成”之间的因果关系,其原因可以借用姚汉源的说法:“现存记载明代运河史实的文献多半是明后期或清代著作,误认明后期情况为前期事实的很不少。”(59)〔明〕 王琼著,姚汉源、谭徐明点校: 《漕河图志》,点校前言第1页。

三、 明代中叶南旺水脊形成的意义

明代中叶南旺水脊的形成,虽然是汶水泥沙堆积引起的南旺地貌景观的变化,但它在会通河上的关键地位,使其在漕运、治河等重大问题上都产生了牵一发而动全身的影响。

(一) 重新审视元明会通河的成败

既然南旺“水脊”明代中叶才形成,元代并无此“水脊”,那就不能用选择“水脊”失误来解释元代会通河的失败了。对于其失败,除老生常谈之“岸狭水浅,不能负重”(60)〔明〕 邱浚撰,金良年整理,朱维铮审阅: 《大学衍义补(上)》卷三四《漕挽之宜下》,第287页。、黄河决口侵扰、船闸分布不合理等原因(61)参见陈桥驿主编: 《中国运河开发史》,中华书局2008年版,第131—133页。外,最关键的应是引水地堽城坝和分水口任城选址的失误。

首先,引汶地堽城坝选址不当。洸河是大汶河早期的行洪岔流之一,蒙古宪宗七年(1257),毕辅国重新开浚之,并在堽城汶河上设斗门,引汶水经洸河至任城接泗水济运。事实证明,毕辅国选择的堽城这个地点并不合适,由堽城南下之洸河紧靠雪埠山(62)雪埠山,即元人李惟明《改作东大闸记略》之“雪山”,土名张果老山,参见丁昭编著: 《明清宁阳县志汇释》上册卷六《山川》,山东省地图出版社2003年版,第80页。西南行,又由云山和伏山山脚之间穿过(63)云山,在洸河西岸魏家庄西,主峰海拔220.3米,东面山麓建有水泥厂,经多年采石山体变小,原本山体应比地图上规模更大;伏山,在洸河东岸伏山镇驻地,原海拔134.7米,经多年采石,山头及北部、西部均已消失。详见宁阳县地名委员会办公室编: 《山东省宁阳县地名志》,1993年,第521—522页。,才进入平原地带。这条线路地势较高,水流不畅,泥沙易于淤积。

堽城坝最初是土堰,很难阻遏汹涌西流的汶水进入浅涩的洸河。为增强堽城坝的障水能力,延祐五年(1318)改土坝为石坝,“五月堰成,六月为水所坏,水退,乱石龃龉壅沙,河底增高,自是水岁溢为害”。后至元四年(1338)七月,“大水溃东闸,突入洸河,两河罹其害,而洸亦为沙所塞,非复旧河矣”。(64)〔明〕 谢肇淛: 《北河纪》卷四《河防纪》,第633页。其中淤浅最严重的就是堽城沿雪埠山至云山段,李惟明言“雪山麓石剌余十有八里,堙淤为尤”,“反崇汶三尺许”,以致“所在浅涩,漕事不遄”。(65)〔明〕 谢肇淛: 《北河纪》卷三《河工纪》,第600页。赵元进也说:“上自堽城闸口,下至石剌之碛,蔓延一十八里,淤填河身,反高于汶,是以水浅,几不能接漕运。”(66)〔明〕 谢肇淛: 《北河纪》卷三《河工纪》,第601页。堽城坝选址的缺陷,导致它无力承担为会通河提供充足水源的重任,这是元代会通河失败的根本原因。堽城坝、戴村坝引汶枢纽及附近山川河道如图2所示。

图2 明代堽城坝、戴村坝引汶枢纽及附近山川形势图资料来源: 高程数据(DEM)为中国科学院地理科学与资源研究所基于SRTM V4.1数据采样生成,精度为250米,采用WGS84椭球投影。城市和部分河流数据采自中国历史地理信息系统(CHGIS V6)。引汶水坎、山丘和部分河流依据实地考察和卫星地图资料。

其次,任城分水口过于偏南。从最初宪宗七年(1257)毕辅国的洸河运道,到伯颜平宋后于至元二十年(1283)开凿的济州河,再到至元二十六年(1289)在地方官吏建议下开凿的会通河,都是依据眼前需求,基于前人遗迹加以创修,没有从整体线路上进行宏观考量。这就导致任城分水口过于偏南,往北送水能力严重不足。而且,元代运河全线的制高点在今梁山县的金线岭一带(图1)。该岭隋唐时是大野泽北岸高地,北宋时横贯梁山泊中,元至正时又因黄河冲决淤高,时至今日依然是梁山县淮河水系和黄河水系的分水岭。元代运河的任城分水口距离梁山金线岭有100余里之遥,北流之水至此已是难以翻越了。

(二) 保障了会通河水源的平稳过渡

明初宋礼成功的原因在于除了恢复元代堽城坝引水旧制,他又创建了戴村坝,将堽城坝无法援引的汶水再次援引到马常泊接济运河。他又援引黄河水,分别由耐牢坡、塌场口和安山接济济宁以南和张秋以北运河。尤其是援引的黄河水,经马常泊、安山湖等湖泊沉淀后,成为会通河的主要水源。《明史·河渠志》称:“是时,会通河已开,黄河与之合,漕道大通,遂议罢海运。”(67)《明史》卷八三《河渠志一》,第2014—2015页。

这种黄河分流南北济运的形势持续了很长时间。弘治时,王琼叙述黄河干流之走向:“黄河势趋东北,自河南开封府祥符县金龙口,流经兰阳、仪封,过黄陵冈,又经曹县、巨野、曹州、郓城、寿张、东平地界,凡七百余里,至阳谷县南入漕河。”他很明确地指出了黄河对运河的补给作用:“若河势趋于东南,则东北通漕之道淤塞。”(68)〔明〕 王琼著,姚汉源、谭徐明点校: 《漕河图志》卷一《诸河源委》,第11页。从《漕河图志》所绘反映明前期黄河、运道的《漕河之图》中可以清晰看到这一情况。永乐宣德年间会通河水源充足,年漕运量常在五六百万以上,如永乐十三年(1415)为646万石、宣德七年(1432)为674万石,可知明前期漕运之盛。(69)《明太宗实录》卷一七一“永乐十三年十二月癸巳”条,《明实录》第8册,第1908页;《明宣宗实录》卷九七“宣德七年十二月甲寅”条,《明实录》第12册,第2202页。

黄河难以驯服,漕运盛况下隐伏着严重危机。正统初年耐牢坡黄河屡次北决,导致耐牢坡河逐渐淤积,遂革耐牢坡闸官(70)〔明〕 杨宏、谢纯撰,荀德麟、何振华点校: 《漕运通志》卷二《漕渠表》,方志出版社2006年版,第42页。,改闸为减水闸。正统十三年(1448),“河决河南八柳树口……坏沙湾等堤”(71)《明英宗实录》卷一六八“正统十三年七月己酉”条,《明实录》第17册,第3253页。。此后黄河主流渐趋张秋。景泰、弘治年间频年决口,每次冲决,不但顺势侵毁张秋运道,掣运河水入海,导致漕舟尽阻,而且导致南下塌场口的河水减少,“不耑向徐、吕,徐、吕益胶浅”(72)《明史》卷八三《河渠志一》,第2016页。。会通河南北两段俱受困扰,是为运河漕运的严重威胁。

在这种局势下,继续依赖黄河水源已不可行,幸而此时戴村、南旺等地的建设不断完善,让会通河有了来自大汶河稳定可靠的水源,让朝廷有底气抛开运河缺水的顾虑,专力治河。弘治七年(1494)刘大夏筑太行堤,堵住黄河北支时,分水口周边地貌已经进入“水脊”快速发育期,戴村坝-南旺分水枢纽基础设施也已经建设完备,南旺汶水正好能够接替黄河水成为运河的主要水源。作为会通河主要水源,它比黄河更具安全稳定之优势。从黄河水到南旺汶水的转变,过渡十分自然安稳,保障了明朝漕运的持续进行。运河航运的通畅、黄河水患的远离、漕军的夹带、商帮的进驻,以及会通河多闸特性导致往来客商长时间的逗留(73)会通河多闸,每过一闸都要等待积水满槽才能开闸放行,这段等待时间便成为南北客商与本地土著商业买卖、文化交流之良机,所以会通河沿线船闸附近往往会发展出有名的商业市镇。,这一系列有利条件极大地促进了运河沿线城镇经济文化的繁荣鼎盛。

(三) 影响了明中叶以降的治黄原则

刘大夏筑太行堤,断绝黄河北支,逼迫全河入淮后,明人在治河上达成了共识,即黄河北流则“害运道”,黄河南流则“利运道”(74)〔明〕 王: 《处河患恤民穷以裨治道疏》,〔明〕 陈子龙等选辑: 《明经世文编》卷一八四,第1874页。,为“国家之福”(75)〔明〕 刘天和撰,陈二峰整理: 《问水集》卷一《黄河》,《中国水利史典》编委会编: 《中国水利史典 黄河卷一》,第57页。。此后数百年间,明清两朝一直在为将黄河限定在南流夺泗夺淮河道上而努力,并相继发明了“束水攻沙”“蓄清敌黄”“避黄行运”等治河治运措施。归根究底,南旺水脊形成后南旺分水能保漕运畅通,治河不必再局限于明前期的分流济运,黄河能全河南流;同时,保护了会通河的安全,使黄河不可北徙,不致冲断会通河,阻断漕运。(76)除保护会通河不被黄河冲决外,明中后期还有徐州以南借黄行运以及保护泗州祖陵的考虑。至清代全运避黄之后,就基本是出于保护会通河的考虑了。

黄河被限制在南流夺淮河道上,形成以清口为核心,包含黄、淮、运、洪泽湖的极为复杂的治理局面。这种“治河即所以保漕”原则下的治河措施,保证了会通河安全,使黄淮运河工成为朝廷财政的一大“漏卮”(77)〔清〕 李鸿章著,顾廷龙、戴逸主编: 《李鸿章全集》第30册《信函2》,安徽教育出版社2008年版,第601页。乾隆年间东、南两河河道岁修银达40余万两,嘉庆时南河加价几及150万两。道光时南河每年岁修、抢修费用达300多万两,加上另案工程费用,“计四百万”两,东河的岁修、另案工程费用也有“二三百万”两之巨。两河河工经费占国库总收入4 000万两的八分之一。,以苏北为中心的黄淮流域成为顾全大局下“被牺牲的局部”(78)马俊亚: 《被牺牲的“局部”: 淮北社会生态变迁研究(1680—1949)》,北京大学出版社2011年版。。清人认识到明代治河之失,即以会通河为“南北之喉咽,天下之大命”,故“河决而南则逼祖陵,抑而北则妨运道,引而东河淮交注,又虑有清口、海口之壅。顺之则水直洩而漕竭,逆而堤之则此塞彼决而漫散为祸。盖二百四十余年,智臣谋士彼善于此者则有之,未有能使横流奠安,永为百世之画者也”(79)〔清〕 傅泽洪: 《行水金鉴》卷一五六,《景印文渊阁四库全书》史部第340册,第451页。。但是清人同样“狃于会通之利”(80)〔清〕 冯祚泰: 《治河前策》卷下,《四库全书存目丛书》史部第225册,第405页。,只能沿袭明代旧制,无法更创。

结 语

南旺分水口地区并不一直都是“水脊”,它是梁山泊最后的余绪,原本地势低洼。明初宋礼引汶水到南旺接济运河后,受到汶河泥沙淤填而增高,成化后期创建南旺上下闸后,泥沙集中淤积在南旺塘河,开始频繁的泥沙挑浚工程,挑出的泥沙堆积在河道两旁,日积月累之下,形成巨大的土山,这便是南旺“水脊”形成的过程。这个地貌隆起的过程起于成化,大约到嘉靖时完成,因此可称“明代中叶南旺水脊形成说”。

明代后期的论著开始盛行南旺“水脊”高于济宁的说法,清修《明史》时参考实际所见的南旺土山地貌加以确认,并没有意识到这个动态演变的过程,误以为南旺“水脊”自古以来就存在。在康熙、乾隆二帝和官修《明史》的权威解释和认定下,“元明南旺水脊说”成为定论,并引申出元明会通河成败取决于是否选择南旺“水脊”作为分水口的观点。本文通过对“元明南旺水脊说”的质疑,考察了南旺地貌的演变过程,提出了南旺水脊形成于明代中叶的观点。基此重新审视元明会通河成败的原因,讨论明代中叶南旺水脊形成的意义。认为南旺水脊的形成让会通河从依赖暴虐的黄河水源,平稳过渡到持续稳定的汶河水源,为明中叶以降黄河治理原则的改变提供了条件。