交往异化还是物象化-物化?

——论《穆勒摘要》中的货币理论

2022-11-02周阳

周 阳

《詹姆斯·穆勒〈政治经济学原理〉一书摘要》(1)[德]马克思:《1844年经济学哲学手稿》,北京:人民出版社,2000年,第149-189页。( 以下简称《穆勒摘要》)中的货币异化现象呈现为“人→作为人的本质异化的私有财产→作为私有财产异化的货币”的形态。望月清司(Mochizuki Seiji)将这一形态称为“交往异化”(2)如无特别说明,本文的“交往异化”概念仅在望月清司的意义上使用。,其逻辑进程被表述为“产品→商品→交换价值、货币”。平子友长(Tairako Tomonaga)同时使用了“物象化”(3)如无特别说明,本文的“物象化”概念仅在平子友长的意义上使用。与“异化”,但对他来说,物象化与异化是同一个理论的两个相互统一却并不直接相同的侧面,且这一理论的核心是“物象化”,其结构呈现为“人与人的社会关系→物象与物象的关系→物化”,“异化”只是作为“物象化”的效果而呈现的。本文想探讨的是,在对《穆勒摘要》的货币异化现象的解释上,交往异化与物象化,哪种理论更有效?我们是否还有第三种选择?

一、交往异化的“单面性”形态及其困境

望月清司认为,《穆勒摘要》中交往异化的逻辑是“产品→商品→交换价值、货币”,具体的“使用价值”并非必要条件。在望月清司看来,“产品→商品”是指从本来意义上的“交往”即“人与人之间无中介的相互补充活动”向“交换”即“人与人之间以物与物之间的关系为中介的相互联结活动”的转变,这里虽然离不开“使用价值”,但只需假定存在一般(而非具体)的使用价值即可;这种使用价值的讨论并没有出现在《穆勒摘要》中,而是出现在《第三手稿》的分工发展论中,且这种彻底肯定分工、私有化会带来生产力发展的使用价值论就是《巴黎手稿》使用价值论的全部内容;因此,“商品→交换价值、货币”的转变并不是对具体的使用价值的讨论,而只是对私人所有的否定方面的分析。

望月清司指出,就“交往”而言,“在不存在私人所有的情况下,暂时离自己远去的劳动产品(劳动过程异化)会通过共同体内分工的转让=外化行为(社会交往异化),以他人产品的形式再回归自身……在这里,活动和享受在不通过货币这一意义上是无中介的(=直接的)”;而关于“交往”向“交换”(“交往的异化形式是‘交换’”)的转变,则是由于“在劳动过程中的‘对象化=外化’和共同体内享受的‘外化=转让’这两方面都包含着异化的可能”,特别是由于共同体之间的相互外化=转化,“通过使自己劳动产品外化来占有他人的劳动产品,这已经是共同体内部自在地发生的行为。但是,共同体成员……在与其他共同体……对立中将这一行为自为化的”。(4)[日]望月清司:《马克思历史理论研究》,韩立新译,北京:北京师范大学出版社,2009年,第91、96-97、97-98页。

但事实上,如果抛开“使用价值”,“交往异化”是无法成立的,它甚至无法解释交往的产生和完成:劳动者为什么必然会放弃、转让自己的劳动产品,又为什么必然会接受他人的劳动产品?望月清司也注意到这一点:马克思认为,“购买产品的人——他自己没有生产——只是换取别人生产的产品”(“营利劳动”),“但是,这段话却并没有给我们提供有关放弃自己人格性的一方通过交换又获取他人人格性问题的令人信服的分析……因为刺激他人对自己产品需要并使他人产生交换冲动的,只能是这一产品的使用价值、人格性……自己的人格通过交换而回归。这一交换的标准只能是使用价值”。望月清司认为使用价值维度的缺失是《穆勒摘要》自身的缺陷,但他自我安慰道:“我们可以在阅读时自己来弥补,譬如把‘私人所有的相互外化’就读成是‘所有的相互享受’,因而也是人的=社会交往的异化等”。(5)同上,第107、108页。

望月清司认为他的自我安慰是有根据的:《第三手稿》对“分工”的肯定方面的论述,不仅补足了《穆勒摘要》缺失的“使用价值”维度,还对“使用价值”做了更全面的阐释。“‘分工’被明显地表象为社会的物质代谢”:尽管分工带来了私人所有,而且人为私人所有带来的异化所遮蔽,但在这一过程中,分工本身、交往和生产力都获得了最大的发展,因此,“从这一概括中我们可以看出,马克思已经具备了使用价值=质料观点和价值观点……这一双重视角。”(6)同上,第109、112、113页。

望月清司进一步指出,《穆勒摘要》只有对价值的分析而没有对使用价值的分析,后者只存在于《第三手稿》。但这种割裂价值与使用价值的看法却使望月清司在解释《穆勒摘要》中货币问题时陷入了自相矛盾。望月清司曾高度评价《穆勒摘要》中的货币认识:“货币是私人所有的外化形态”,而“私人所有=外化的类活动”,类活动又被与“社会的活动”等同起来,因此,“作为流通的中介的货币”这一认识已经超越了《论犹太人问题》中的实体性货币认识。但在分析《第三手稿》之后,望月清司却不得不指出,《穆勒摘要》的货币理论是不成熟的,因为它并没有从使用价值=质料的角度来展开“社会交往”概念,而是将理论重心转向了对“私人所有否定方面的分析”。(7)同上,第84、85、107、108页。可是如果不是从具体的使用价值(“需要”等)方面入手的货币分析,所谓“私人所有否定方面”的分析还能是别的什么呢?

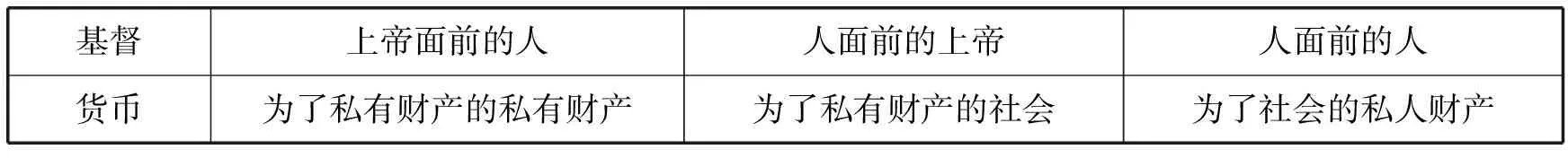

因此,尽管望月清司承认,马克思通过分析货币的本质发现了人与人之间的社会交往,但为了保留他独特的分工-使用价值理论,望月清司刻意掩盖了货币所展现的商品价值与使用价值的矛盾关系,而这一点事实上是《穆勒摘要》货币论开头讨论货币的中介性时就揭示出来的:即基督与货币的关系的论述(以下简称“基督三项式”与“货币三项式”):“基督最初代表:(1)上帝面前的人;(2)人面前的上帝;(3)人面前的人。同样,货币按照自己的概念最初代表:(1)为了私有财产的私有财产;(2)为了私有财产的社会;(3)为了社会的私有财产。”(表1)(8)[德]马克思:《1844年经济学哲学手稿》,北京:人民出版社,2000年,第165页。

表1

只要对上表稍作分析就会看到,如果不引入使用价值,如下问题是无法解决的:

第一,仅以价值为标准是无法区分人与上帝、私有财产(商品)与货币的,因为这样的话,商品与货币就只能有“量”的区分,而不存在像人与上帝的差别那样的实质区分。

第二,如果商品与货币、“为了私有财产的私有财产”与“为了私有财产的社会”的区分不具有实质性,就不能解释“为了社会的私人财产”这个第三项有何不同于前两项的独立性。当《1844年经济学哲学手稿》的编译者将“基督三项式”与“货币三项式”解释为一种费尔巴哈主义的应用时,就有这个问题:“马克思在外化的上帝和外化的人这些定义中,再现了费尔巴哈在《基督教的本质》一书中,特别是在第2章《宗教的一般本质》和第3章《作为理智本质的上帝》中所表达的思想。”(9)[德]马克思:《1844年经济学哲学手稿》,第212-213页。但《基督教的本质》第2、3章并没有在“中介”的意义上谈人与上帝的关系;更重要的是,虽然《基督教的本质》第16、17章等处在“中介”的意义上谈论过类似观点,即基督“这个中间存在者……是一个同时又是上帝的人,是一个同时又是人的上帝”,但该书第7章又指出,“第三人格”是“女性”而不是作为人本身的“圣灵”(10)[德]费尔巴哈:《基督教的本质》,荣震华译,北京:商务印书馆,2017年,第185、92页。——这种男性-女性二元结构显然无法对应“人面前的人”(“为了社会的私有财产”)这种从人出发向人本身回复的三元论。

第三,如果看不到“为了社会的私人财产”这个第三项的独立性,就看不到价值与使用价值之间复杂而有序的相互关系,就会像望月清司那样将与货币相关的“私人所有否定方面的分析”混同于实体性的货币认识(《穆勒摘要》的这个部分有很大篇幅是在谈与使用价值相关的金银问题),就会只看到使用价值的肯定方面,看不到其否定方面,或者将这种否定方面完全归于价值。

二、物象化的“二重化”结构及其射程

与望月清司的交往异化理论不同,平子友长的物象化理论认为商品自始至终是一个“二重物”(ein zwieschlächtiges Ding),包含(交换)价值与使用价值的双重规定的矛盾,这一矛盾展现为物象化(本质环节,wesentliche Moment,这是关系规定,Verhältnis-Bestimmung)与物化(现象环节,erscheinende Moment,这是特征规定,Eigenschafts-Bestimmung)两个逻辑环节,但这两个环节既不是完全割裂的(11)参见平子友长的博士论文《マルクスの経済学批判の方法と形態規定の弁証法》。,二者的矛盾也不会像望月清司所理解的那样完全消解在价值中;相反,商品矛盾的两个规定,社会关系规定(物象化)转变为特性规定(物化),是同一个“物”中始终共同存在但并不共同“显现”的两个环节,只是矛盾“显现”的方式本身是变化着的(“二重过程”或二次颠倒)。

所谓物象化,是指“个人与个人的社会关系转化为物象与物象的社会关系这一现象就被称为物象化(Versachlichung)”(12)[日]平子友长:《物象化·物化·异化:马克思物象化论的基础范畴及其逻辑构成》,王琪译,《马克思主义与现实》2015年第1期,第29页。。所谓物化(Verdinglichung),“是指物象了的各种社会关系契机作为属于对象的物(Ding)本身的、对象的自然属性而现象的过程。物化是指社会关系的位相本身消失,转移成物——属性(Eigenschaft)的内在关系的位相”(13)韩立新:《〈巴黎手稿〉研究——马克思思想的转折点》,北京:北京师范大学出版社,2014年,第368页。。

这里,“人与人的社会关系→物象与物象的关系→物化”的确是一个二次颠倒序列,但这里的二次颠倒并不是单纯时间序列意义上的(第一阶段仅完成物象化而不涉及物化,相当于商品阶段;物化要等到物象化完成之后才能建立起来,相当于货币环节);相反,第一次颠倒同时包含了物象化与物化两个不同环节,“当物象化将人的联系规定颠倒为事物的关系规定时,物化也将关系规定进一步颠倒为物的特征规定。作为关系规定承担者的东西就是事物,只要它现在被描述为特征规定的承担者,那么它也将变成物”(14)[日]平子友长:《“物象化”与“物化”同黑格尔辩证法的联系》,李乾坤译,《马克思主义与现实》2012年第4期。。物象化的同时必然导致物化,物象化与物化毋宁说是一个矛盾的不同方面,它们包含在同一个“物”中,共同存在,但并不共同显现,即只显现出“物化”的形式。而第二次颠倒不仅出现在货币环节,即同一个“物”中的关系规定与特征规定这两种规定、两种本质统一为一种单一本质,其契机就内在于商品形式之中,即内在于“简单的价值形式”的等价形式(价值形式论)之中。(15)[日]平子友长:《“物象化”与“物化”同黑格尔辩证法的联系》,李乾坤译,《马克思主义与现实》2012年第4期。

就价值形式论而言,在《资本论》“20码麻布值1件上衣”这一事态中,由于使用价值与价值之间、具体劳动与抽象人类劳动之间、私人劳动与社会劳动之间的矛盾,20码麻布的价值本性就其普遍性(抽象的人类劳动等)而言,它不能直接表现自身,而只能通过与另一个商品即1件上衣的“自然形式”的关系来表现自身;在1件上衣这里,“使用价值成为它的对立面即价值的表现形式”,“具体劳动成为它的对立面即抽象人类劳动的表现形式”,“私人劳动成为它的对立面的形式,成为直接社会形式的劳动”。(16)《马克思恩格斯全集》第42卷,北京:人民出版社,2017年,第811、812、813页。20码麻布处于“相对价值形态”,其价值是被表现出来的;1件上衣处于等价形态,它提供体现商品的价值的自然“材料”。“在这种价值关系中,麻布首先作为价值镜(Wertspiegel)然后作为价值物(Wertding)”,“价值镜表示反映处于相对价值形态的商品中不可见实体价值的镜子,价值物是指某种使用价值以其具体的使用价值形态直接体现价值的物品”(17)[日]平子友长:《物象化·物化·异化:马克思物象化论的基础范畴及其逻辑构成》,王琪译,《马克思主义与现实》2015年第1期。译文有改动。。

第一,是20码麻布自己将1件上衣放到与自己相等的位置上,即用1件上衣的自然形式作为“价值镜”来表现20码麻布自己的价值。这里有两层含义:就“价值镜”的意义而言,这是一种“关系规定”(对应“物象化”);但要注意,在这一价值表现关系中,是20码麻布自己“主动”将1件上衣的“自然形式”放置到20码麻布自己相等的位置上,即将一种关系规定“主动”设置为一种特征规定。

第二,由此,1件上衣的“自然形式”对于20码麻布就具有“价值物”的意义,即1件上衣以其使用价值形式直接表现20码麻布的价值(对应“物化”,或“物化”的第一次颠倒),1件上衣由此获得直接“交换性”,而缝上衣的具体劳动成为抽象的人类劳动。麻布反而只有通过上衣才获得“交换性”,进而织“麻布”的劳动才成为抽象的人类劳动(这就是“物化”的第二次颠倒)。(18)[日]平子友长:《物象化·物化·异化:马克思物象化论的基础范畴及其逻辑构成》,王琪译,《马克思主义与现实》2015年第1期。译文有改动。

物象化理论是商品矛盾的逻辑展开论,并不涉及商品世界的历史生成,所以,尽管平子友长也认为《穆勒摘要》中存在“异化论”,而且这个异化论是“营利劳动论”,但他认为营利劳动论是以物象化为前提的,因为《穆勒摘要》中已经有了物象化理论的雏形:

以物象化为前提的异化论,就物象这一侧来看,它是物象(作为资本关系的物化的生产手段)对劳动者的支配。物象的支配又表现为双重颠倒过程,即作为客体的生产资料颠倒为主体,以及作为主体的劳动者颠倒为被吸收尽可能多的劳动的客体。无论是资本家,还是雇佣工人,都是物象的人格化,雇佣工人在本质上是受物象的支配而非受个别的资本家支配。就劳动这一侧来看,以物象化为前提的异化论“意味着劳动中自我创造过程是作为自我剥夺过程和自我奴役化过程进行的”。(19)[日]平子友长:《物象化·物化·异化:马克思物象化论的基础范畴及其逻辑构成》,王琪译,《马克思主义与现实》2015年第1期。译文有改动。与望月清司不同,在平子友长看来,《穆勒摘要》中的“营利劳动”并不能还原为市民社会中小私有者之间的关系,相反,它只能被视为以物象化为前提的劳动,即资本主义经济体系中的雇佣劳动。(20)[日]平子友长:《マルクスにおける物象化·物化·疎外:廣松渉批判》,《唯物論》第93号,2019年12月。

但这一阐发仍有不清晰之处:平子友长的物象化理论建立在《资本论》的劳动价值论的基础上,可是《穆勒摘要》中批判劳动价值论的马克思能建立以价值论为基础的物象化理论吗?平子友长引“货币的本质,首先……(他没有引后面的这句‘不在于财产通过它转让’(21)[日]平子友长:《マルクスにおける物象化·物化·疎外:廣松渉批判》,《唯物論》第93号,2019年12月。——引者)而在于人的产品赖以相互补充的中介活动或中介运动、人的、社会的行动异化了并成为在人之外的物质东西的属性,成为货币的属性”这段话(22)[德]马克思:《1844年经济学哲学手稿》,第164、165页。,证明马克思此时已经具有对物化(“物质的东西的属性”、“货币的属性”)的认识,不过,马克思诚然批判了货币主义的理解,即以感知的形式来把握社会关系,但他此时所理解的社会关系却并不是作为物象化意义上不可见的性质的“价值”(物象化与物化共在,但物象本身并不显现)。

三、货币异化的“推理论”逻辑及其限界

在《穆勒摘要》中,马克思并没有在物象化的意义上把握社会关系,如果把平子友长没有引的“货币的本质,首先不在于财产通过它转让”这句话考虑进来,这一点是十分清楚的:《穆勒摘要》“人→作为人的本质异化的私有财产→作为私有财产异化的货币”的逻辑结构中,人的“中介活动”、“互相补充的类活动和类生活”、普遍需求的满足(23)在马克思看来,交往是“类活动和类享受(Gattungsgenuβ)”或“社会的活动和社会的享受”,除“社会联系”以外,还必须考虑到“享受”“需要”的问题,考虑与“使用价值”相关的问题。([德]马克思:《1844年经济学哲学手稿》,第170页。译文有改动。)是在不考虑私有财产的转让关系(“物象化”)的情况下直接发生了异化的,这就是货币的异化。货币异化是作为一个实体的货币 (“物”、对“物”的需要)与作为另一个实体的社会联系(“普遍需要的满足”)这两个共同存在且共同显现的实体之间的关系,而不是在一个实体中的与“关系性规定”共同存在但代替了“关系性规定”而独自显现的“特征性规定”。因此,这也不是“物化”。

马克思的确认为,“这个中介就成为真正的上帝……同这个中介脱离的物,失去了自己的价值。因此,只有在这些物代表这个中介的情况下这些物才有价值,而最初似乎是只有在这个中介代表这些物的情况下这个中介才有价值”,但是,“中介”与“物”是相互外在的,即“中介”与“物”始终是共同显现的。(24)[德]马克思:《1844年经济学哲学手稿》,第164、165页。马克思在此之后所列的“基督三项式”与“货币三项式”就是想说明这个问题:“基督是外化的上帝和外化的人。上帝只有在它代表基督时才有价值;人也只有在他代表基督时才有价值。货币的情况也是一样”,即“人-基督-上帝”。(25)同上,第165页。上帝、基督与人这三者是相互作用的,他们会相互结合、相互分离(相互中介),但它们始终是共同显现的。

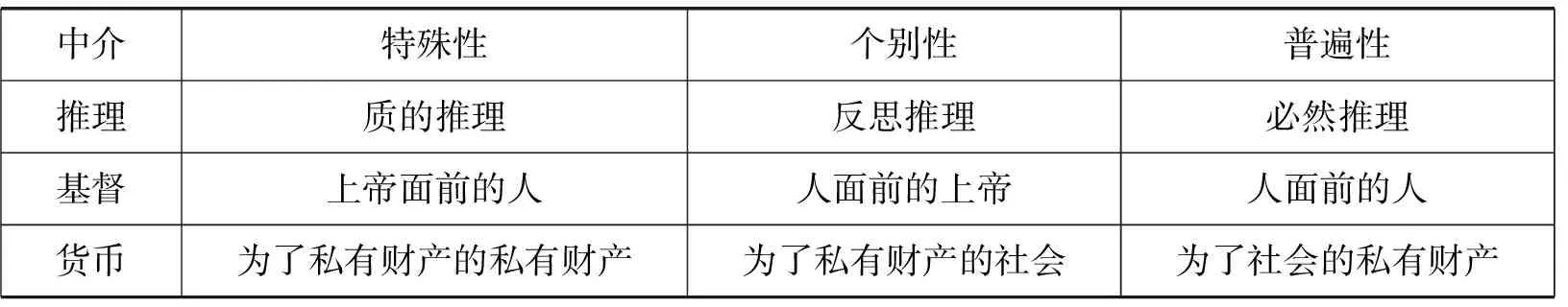

如果我们像马克思在《论犹太人问题》中所做的那样(26)周阳:《市民社会批判、政治批判与宗教批判的统一——重审〈论犹太人问题〉的内在逻辑》,《兰州大学学报》社会科学版2021年第3期。,以推理论的逻辑形式(见表2)来把握这两个三项式(见表3),上述相互中介但共同显现的情况就会清楚得多。

在“质的推理”阶段,中介是特殊性,无论小项、大项还是中项(中介),都是一些质的规定性、特殊性。因此,马克思说基督是“上帝面前的人”,就是说基督和人都是特殊的存在;说货币是“为了私有财产的私有财产”,是因为货币是和其他私有财产一样的私有财产。但是,“质的推理”的要点在于个别性与普遍性实现抽象同一,这一个别性-普遍性的统一体在与特殊性结合的同时又否定特殊性,最终达到抽象的普遍性,即诸环节都成为抽象普遍的特殊性。这一点表现在推理第二式中,与普遍性直接同一的个别性在其自身之中就包含了他者的规定性,这样的个别性是对特殊性的“否定”,而特殊性通过这种否定而剥离其规定性,上升为“抽象的普遍性”。(27)[德]黑格尔:《逻辑学》下卷,杨一之译,北京:商务印书馆,2017年,第353-357页。

表2

表3

“为了私有财产的私有财产”环节的要点也正在于通过“个别性”的货币、“物”,作为“特殊性”的人的需要与作为“普遍性”的“互相补充的类活动和类生活”、“普遍的需要的满足”实现同一。但这种同一是抽象的:货币与需要的统一是个别性与普遍性的统一,就货币是社会关系的外化、“自然物”而言,货币是“物”、是对“物”的需求,只是通过货币这个“物”,人的“普遍的需求”得到了满足,因此货币构成“把我同人的生活,同社会,同自然界和人联结起来的纽带”;但作为货币-需要,“货币就已是个性的普遍颠倒”,因为货币-需要既是个别性与特殊性(需要)的结合(对货币的需要),又是对特殊性(需要,其他的需要)的否定,“没有货币的人也有需求,但他的需求……对我、对第三者、对[另一个人][XLIII]是不起任何作用的”,“货币是一种外在的、并非从作为人的人和作为社会的人类社会产生的……普遍手段和能力”,通过这种否定所达致的普遍性是抽象的普遍性,是抽象的普遍需求的虚假满足,由此,各项都呈现为作为特殊性的私有财产。(28)[德]马克思:《1844年经济学哲学手稿》,第143、144、145页。

在“反思推理”阶段,中介是个别性,但这一个别性是个别性自身与普遍性建立起来的反思同一。因此,马克思说基督是“人面前的上帝”,因为在基督这一“神-人”那里,作为人的基督克服人的特殊性与上帝达到反思同一;而马克思所谓货币是“为了私有财产的社会”,是就作为“货币”的“私有财产”克服了“私有财产”的特殊性与普遍性的“社会”建立起反思同一关系而言的。对于“反思推理”来说,个别性与普遍性建立起反思同一,它不再受特殊性的限制,但它也没有将特殊性真正纳入自身之中。(29)[德]黑格尔:《小逻辑》,贺麟译,北京:商务印书馆,2017年,第368页。这一点只有到反思推理的最后(类比推理)才出现转变。类比推理的形式是“个别-普遍-特殊”,在这里,作为中项的普遍性是指普遍的本质。(30)[德]黑格尔:《逻辑学》下卷,第373、374页。这里存在个别性与其他个别性、个别性与普遍性的不一致性,这种不一致性就是普遍本质本身的内在规定。

“为了私人财产的社会”环节的要点在于人与社会的反思同一,即货币。但这里的货币只是囊括了特殊性,并没有将特殊性建立在自身之中,在马克思看来,货币就和“类比推理”的“中介”一样,其本质就是个别性与普遍性的“不一致”本身,也正因如此,马克思既不赞成货币主义将“个别性”(感性的贵金属)当作货币的本质的观点,也不赞同国民经济学将“普遍性”(生产费用等)当作货币的本质的观点。(31)[德]马克思:《1844年经济学哲学手稿》,第166-167页。

在“必然推理”阶段,中介是普遍性,但这是将个别性、特殊性与普遍性的“差别”与“同一”自由地设定在自身之内的普遍性,这种普遍性又弥漫在个别性、特殊性之中;马克思所谓基督作为“人面前的人”也是如此,每个人都将自身与神的“差别”与“同一”内化于自身之中,因而每个人都是神(人-神);而马克思所谓货币是“为了社会的私有财产”,也就是指私有财产、货币与“社会联系”已经内在地统一在一起,是私有财产的社会,也是社会的私有财产。这就表现在“信用”形式中,“互相补充的类活动和类生活”、“普遍需要的满足”与它们的异化形式货币竟然达到了统一,人仿佛从“物”(货币)又回到人本身、社会关系本身,但事实上这是最深层次的异化,物与社会联系是外在对立的,但现在这种外在对立既内化到了物之中,也内化到了社会联系之中。

在信用环节,似乎出现了“人的复归”, “出现一种假象,似乎异己的物质力量的权力被打破了,自我异化的关系被扬弃了,人又重新处在人与人的关系之中”,交换的中介从物质形式返回到了人,其代价却是人成了物质性中介本身,人与人之间的交换关系(信用)仍然是以货币交换为其基础的,“人本身代替了金属或货币,成为交换的中介,但是人不是作为人,而是作为某种资本和利息的存在”。(32)同上,第169页。因此,在“信用”中,人的异化达到最深刻的程度,这是人与人的真正的分离,“不是货币被人取消,而是人本身变成货币,或者是货币和人并为一体。人的个性本身、人的道德本身既成了买卖的物品,又成了货币存在于其中的物质”, “货币与人的分离”既构成了货币的本质,也构成了人的本质。(33)同上,第169页。

四、结 论

第一,交往异化片面强调(交换)价值,而没有考虑到使用价值对交往本身的重要性,没有真正理解交往,因此,交往异化甚至都不能视为“交往”的异化。

第二,在物象化理论中,商品自始至终是一个“二重物”,包含价值与使用价值的双重规定的矛盾,这一矛盾展现为物象化与物化这两个共在但并不共显的逻辑环节,而矛盾的发展要经历两次颠倒,但在两次颠倒中,改变的仅仅是物象化与物化的矛盾关系的显现形式,这一矛盾本身在资本主义社会中并不能被根除。

第三,无论是通过交往异化还是物象化,都无法把握《穆勒摘要》中货币异化的理论结构,这一结构表现为以特殊性为中介→以个别性为中介→以普遍性为中介的推理论形式;而就内容而言,与物象化-物化结构不同,《穆勒摘要》中货币异化运动虽也有“社会活动”-“物”这两个规定,但它们是作为相互中介的两个事物而共同显现的。