南柳巷,林海音与一条胡同的城南旧事

2022-11-02文兵马司北京

文兵马司(北京)

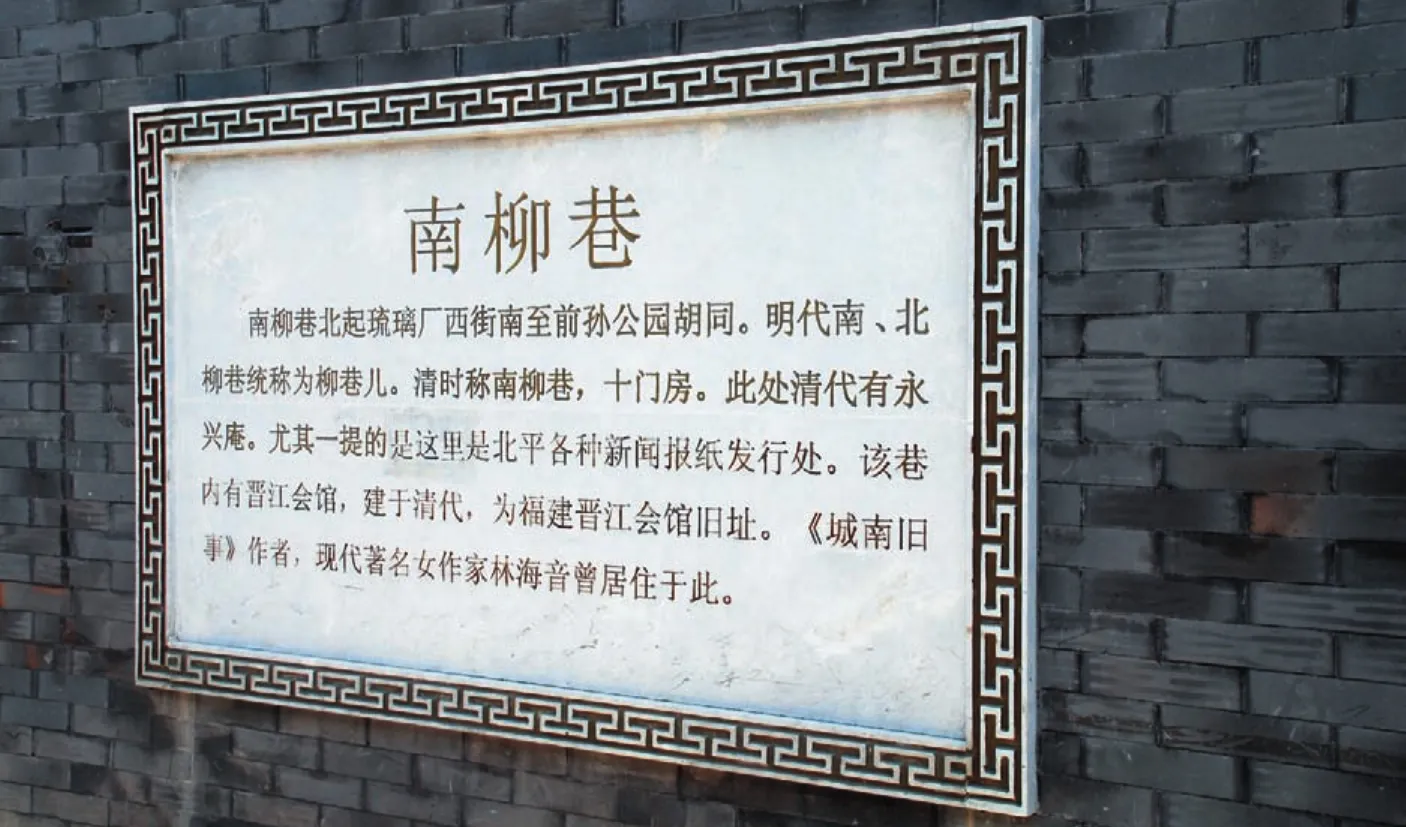

在北京市琉璃厂附近的南柳巷找晋江会馆,很好找,一打听,附近的街坊都会说:就是住过写电影《城南旧事》的那个女作家吧?然后告诉我在40号和42号。一条普通的胡同和一位作家,就是这样亲密地联系在一起。如今,“长亭外,古道边,芳草碧连天,问君此去见时来,来时莫徘徊……”“小英子”喜爱的歌声还在耳边,林海音却已乘鹤西去。

被称为中国台湾文学“祖母级人物”的林海音,5岁时随母亲由台湾来到北京,并在北京度过了童年与青年时代。当时,她主要生活居住在北京城的宣南地区,曾先后在椿树上二条西口路南福建永春会馆、虎坊桥大街广东蕉岭会馆、南柳巷福建晋江会馆等地住过。脍炙人口的《城南旧事》一书,就是她以自己这几处旧居和童年生活的点点滴滴为背景创作出来的,也是当年北京平民生活的真实写照。不过,在这三处旧居中,前两处已在前几年的北京旧城改造中被拆得了无痕迹。唯有南柳巷晋江会馆,至今仍然保留着老院落。

南柳巷是南北走向的胡同,临街开门,一般正房要朝西,不是最好的选择,晋江会馆开两道门,避免了这种不足,门中门,院中院,还有影壁和月亮门的若隐若现,使得这个其实只有一层院落的晋江会馆有了庭院深深深几许的感觉。

从40号的大门能够望到院里正房齐整的鱼鳞瓦,一层层错落有致地叠压着,衬托在瓦蓝的天空下,如果只看这一角,还真有些像是林海音笔下老北京的味道。42号的大门,和42号到40号之间的那一面灰墙,那面墙,可就是林海音小时候常常用化石往上面画着,顺着别人家的墙一直画到自己家门口的那面墙?

1990年5月,已经72岁的“英子”回到北京。重走南柳巷,恍若回到童年,让她百感交集。北京师大附中、当年的春明女中、琉璃厂、晋江会馆、夏家老宅、南长街、中山公园、厂甸……林海音的北京生活都在城南。林海音写道:“在椿树街二条开始了我成为一个北京小姑娘的生活。清晨起来,母亲给我扎紧了狗尾巴一样的小黄辫子,斜背着黄色布制上面有‘书包’二字的书包,走出家门,穿过胡同,走一段鹿犄角胡同,到了西琉璃厂……到了厂甸向北拐走一段就是面对师大的附小了。在晨曦中我感觉快乐、温暖,但是第一次父亲放我自己去学校,我是多么害怕。我知道我必须努力地走下去,这是我人生第一个教育,事事要学着‘自个儿’。”

林海音父亲去世时,林海音只有14岁,是家中老大,下面有6个年幼的弟妹。母亲是个乐天知命、不识字的旧式妇女。她在文章中提到:“在别人还需要照管的年龄,我已负起许多父亲的责任了。父亲去世后,我童年的美梦从此破灭。”以林海音的聪明才智,是有条件念大学的,但她放弃了普通高中,去念世界新专,为的是一毕业就能出来工作,赚钱养家。

为了节省开支,林海音一家八口不得不搬离梁家园温暖的小楼,住进福建、台湾乡亲专用的晋江会馆。在那儿住,不用缴房租。

我仿佛看到那个梳着小黄辫,闪着好奇大眼睛,白净可爱的英子,向我走来……“以前厂甸一到春节总排满了摊贩,后面有座庙,黄雀叼签算命的就在那儿。林海音小时候最喜欢在厂甸看算命的指挥小黄雀叼着命签给人算命。”有一次算命老头突然指向人群说:“这个小姑娘有个直挺的好鼻子,你们看着,将来她能做女校长”。命运没让这个有好鼻子的林姑娘做成校长,但却成了作家林海音。

一个好的作家,创作出一部好的作品,不仅会丰富我们的文坛,更会丰富我们的心灵,林海音就是这样一个优秀的作家。林海音三岁那年随父亲举家搬到北京,居住在位于城南的晋江会馆中。1930年,林海音的叔叔林炳文在大连从事抗日活动被捕,后在监狱中被残害致死,父亲去大连收尸后回来便一病不起,第二年便与世长辞,而母亲因为深受传统封建思想的影响,不是个能做决断的人,年仅13岁的长女林海音不得不成为了这个家当家做主的人。

万幸的是晋江会馆和春明女中是福建同乡所办,并没有向林海音一家孤儿寡母收取居住费用,甚至学费还有优惠,这在无形之中也减轻了林海音一家的负担。1937年,卢沟桥事变爆发,林海音被迫赋闲在家,而她的公公时任北师大教授,便介绍他到北师大图书馆工作,在那里林海音发现了一套她十分喜欢的书籍《海潮音》,于是她便借此给自己取了一个笔名,“林海音”的大名就此诞生。

在此以后,林海音便开始了自己的文学创作之旅,虽然由于外界战争的动荡,导致这些作品发布已是二三十年之后,但是这一切都无法浇灭林海音对文学创作的热爱。林海音在北京时期的创作情况究竟如何,有多少作品问世,目前公开可见的资料不多。在旧报刊中发掘到林海音大陆时期的文章两篇,一篇为林海音1931年发表的短文《恐怖》,署“林含英十二岁”;另一篇为1942年发表的《长子的诞生》,署名“林含英”……

国内时局又一次发生了变化,由于公公夏仁虎时任国民政府国务院秘书长,再加上远在台湾的亲友的催促,林海音不得不在她的而立之年,举家离开这个她生活了二十多年的地方,回到了台湾故乡。这一次离开可以说是回到了阔别27年之久的故乡,也可以说是离开了生活了27年之久的另一个故乡。

虽然离开了一个故乡,但是林海音却在另一个故乡,在此后数年间,她努力地通过文学这条道路来打破两岸之间那堵厚重的墙壁,通过文字来追忆自己的另一个故乡,于是《城南旧事》就这么孕育而生了。

但是这并没有缓解她对那个故乡的思念,反而更加加重了这份思乡之情,随后一发不可收拾,林海音先后发表了如散文集《两地》等回忆、描写老北京生活的文章,这些文章的一字一句中都无一不透露着她作为一个北京女儿对故乡的深切思念。

从一些文章内容本身观察也多少蕴含着作者身份的踪迹和线索。比如《六百年前养生术:有趣味的〈饮膳正要〉》这篇文章,文中提到“在整理中的旧书堆里,找到了前两年在厂甸买来而又无暇一顾的一本旧书”。

林海音在《家住书坊边》谈道:“琉璃厂——厂甸——海王村公园,对于自幼成长到成年的我,是个重要的地方。长于斯,学于斯。”《集邮漫话》中作者对父亲的介绍,以及文中提到的“引起我写这篇东西的兴趣,也是因为六岁的焯儿整天麻烦我给找邮票”,此处的“焯儿”指林海音的大儿子夏祖焯。夏祖焯出生于1941年,次年林海音为此还写有一篇散文《长子诞生记》,到《集邮漫话》发表的1947年,夏祖焯已经六岁了……

林海音曾说过这么一句话:“台湾是我的故乡,北平是我成长的地方,希望有一天喷气机可以把这两个地方连起来。”

1990年5月17日,林海音终于完成“朝发午至”的还乡心愿,在阔别40多年后,她回到北京,重温她的城南旧事。她走遍了回忆里的城南胡同,见到了所有想见的人。只是,英子在三十岁作为人母时离开了北京,在成了七十多岁的英子奶奶之后,才终于有机会回来。而儿时的味道,也让她心心念念了几十年,豆汁儿她连喝九大碗,边喝边批评店家:“豆汁儿不能喝温的,要滚烫的,去换来”,“咸菜要切成丝儿,不能有咸菜末……”

1994年,她写文章说:“英子的心,还是七十二年前的那颗心,把家人和朋友紧紧搂在心上,到老不变。”