廖平《会试朱卷》考论*

2022-10-29张林杰

张林杰

会试,是我国明清科举制度的重要组成部分。《明史·卷七〇·选举志二》载:“三年大比,以诸生试之直省,曰乡试,中式者为举人。次年,以举人试之京师,曰会试。”[1]通过会试者,即为贡士,才有资格参加后面的复试、殿试、朝考。

考生参加科举考试时用墨笔所写的答卷称为墨卷;为防止考官舞弊,由专人用朱笔誊录考生的答卷称为朱卷(亦作硃卷)。顾廷龙在《清代硃卷集成》序言中说“清代有一种风气,新中式的举人、进士都要将自己的试卷刻印以分送亲友,亲友在其开贺之日亦必还赠礼品以表祝贺。这种刊刻的试卷虽系墨印,亦称为硃卷。”[2]1顾氏所言的这种朱卷传播范围较广,我们平时所能见到的多是此种。

一般认为,朱卷共分三部分:考生履历、科份页、文章。关于考生履历,据顾廷龙所言,“先登本人姓名、字号、排行、出生年月、籍贯等。……次载本族谱系,最简也须明列祖妣三代,此乃应考规定。……再录师承传授如受业师、问业师、受知师的姓名、字号及科名官阶,以示学问渊源有自。”[2]1-2关于科份页,据顾廷龙所言,“载有本科科份,考生中式名次,主考官或总裁、同考官的姓氏官阶与批语,以及该房原荐批语。”[2]2关于文章,据顾廷龙所言,“有三场全刊者,也有选刊自认为得意之作者,而乾隆中叶后,第一场之试帖诗习惯上都予刊刻、附在文后。”[2]2

廖平,字季平,清末民初时期的著名经学大师。他在光绪十五年(1889 年)参加了会试,中式第三十二名。他的《会试朱卷》有幸被保存了下来,研究廖氏著述,我们不能不去关注他的《会试朱卷》。

一、廖平《会试朱卷》版本考

据笔者所掌握的资料,廖平的《会试朱卷》共有四个版本:第一个为《清代朱卷集成》本,第二个为《六译馆丛书》本,第三个为《廖平全集》本,第四个为国图单行本。现分别介绍如下:

第一个版本的廖平《会试朱卷》被收录在顾廷龙编《清代朱卷集成》(成文出版社1992 年版)第62 册。这个版本的《会试朱卷》有封面(封面有“钦命四书诗题”四字)、考生履历、科份页,但无文章。该《会试朱卷》在考生履历页介绍师承关系之后标注有“会试中式第三十二名”[3]216,但未标注其殿试是第几名。可知该版本刊刻年份当为光绪十五年。

第二个版本的廖平《会试朱卷》被收录在廖平《六译馆丛书》(存古书局1921 年版、1923 年版)第50 册。这个版本的《会试朱卷》无封面,无考生履历,但有科份页和文章。文章中有些页面已有所损坏,部分文字无法辨认。

第三个版本的廖平《会试朱卷》被收录在舒大刚、杨世文主编的《廖平全集》(上海古籍出版社2015 年版)第10 册。这个版本的《会试朱卷》是以第二种版本亦即《六译馆丛书》本为底本的点校本。因第二种版本有些页面损坏,部分文字无法辨认,故第三个版本亦有部分文字未能辨认出来,点校者以“□”作了标注。

第四个版本的廖平《会试朱卷》被收藏于中国国家图书馆古籍馆,典藏号为100214,单行本。与前面三个版本相比,该版本为最完整的一个版本,有封面、履历表、科份页、文章,并且文章中所有文字均清晰可见。值得注意的是,国图将该版本标注为光绪十五年刻本,这一标注有误。因为该版本在考生履历页介绍师承关系之后标注有“庚寅补应殿试二甲第七十名”[4]2b。这里的“庚寅补应”四字说明廖平是在庚寅年亦即光绪十六年参加的殿试。由此可知,国图收藏的这个单行本所刊刻年份当是光绪十六年。

综观这四个版本,前两个版本实际上是同源的,均是光绪十五年刻本。第三个版本实际上是以光绪十五年刻本为底本的点校本。第四个版本则是一个独立的版本,因其仅为国图所收藏,且网络上没有电子版,故极少被研究者重视。然而它却是这四个版本中最优最全者,应当引起我们的高度重视。

二、廖平《会试朱卷》履历页考

(一)会试朱卷的履历页不只包括三部分

依顾廷龙《清代朱卷集成》的说法,履历页包括有三个部分,即先登本人姓名、字号、排行、出生年月、籍贯等,再登本族谱系,后登师承传授。这三个部分是针对所有朱卷而言的,从廖平《会试朱卷》履历页的登载情况看,这三个部分均有涉及。但是作为会试朱卷,除此之外,实际上还包括考生各类考试(乡试、会试、殿试、朝考等)具体名次以及钦点拟任职务两项。查阅《清代朱卷集成》其他考生的会试朱卷,皆是如此。足见这两项在会试朱卷履历页中是必不可少的组成部分。关于廖平《会试朱卷》履历页中的本族谱系、师承传授内容,本文暂不作考证。

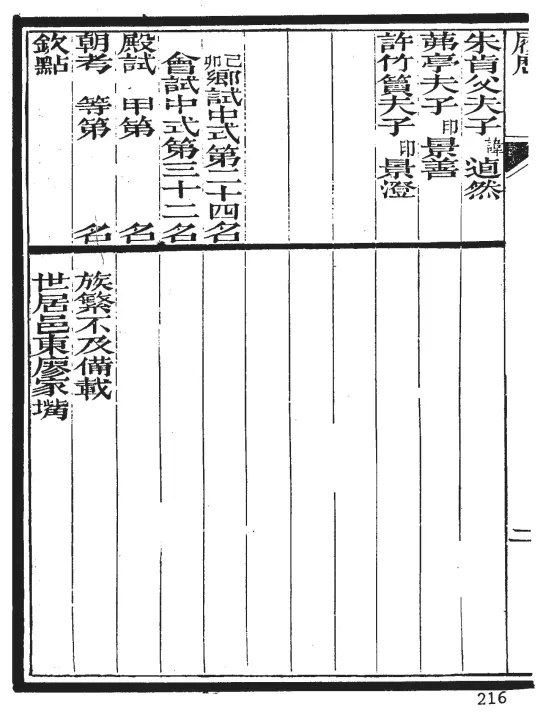

(二)履历页考试名次之罗列力证廖平未在会试当年参加殿试

在《清代朱卷集成》本廖平《会试朱卷》上,各类考试名次的标注为:“乡试(前有“己卯”两小字)中式第二十四名;会试(前无小字)中式第三十二名;殿试甲第 名;朝考 等第 名。”[3]216钦点职务的标注为空缺。(详见图1)

图1

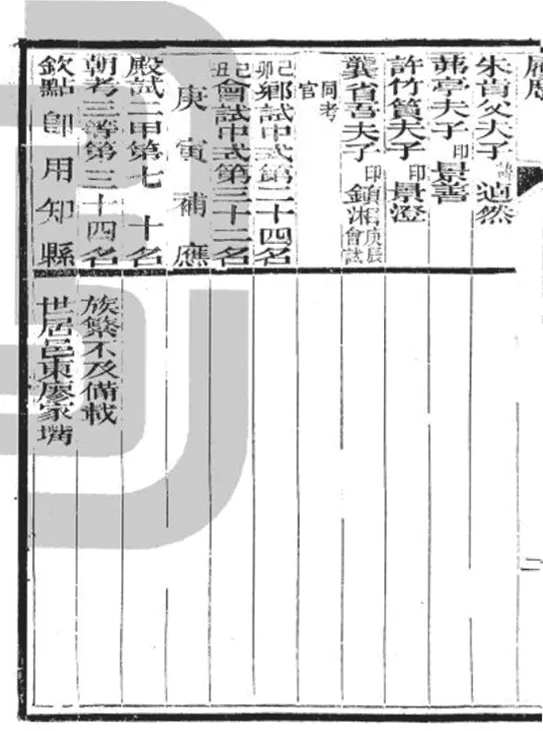

在国图单行本廖平《会试朱卷》上,各类考试名次的标注为:“乡试(前有“己卯”两小字)中式第二十四名;会试(前有“己丑”两小字)中式第三十二名;殿试(其右有“庚寅补应”四字)二甲第七十名;朝考三等第三十四名。”[4]2b钦点职务的标注为“即用知县”[4]2b。如图2:

图2

从图1 中的殿试和朝考皆未标注名次、钦点拟任职务空缺这些信息来看,《清代朱卷集成》本廖平《会试朱卷》必定刻于廖平殿试之前。而图2 中不仅标出了乡试、会试的年份与名次,更标出了殿试、朝考的年份与名次,以及钦点拟任职务,可知国图单行本廖平《会试朱卷》必定刻于廖平殿试之后。另从“庚寅补应”四字可知廖平不是在光绪十五年参加的殿试,而是在光绪十六年参加的殿试。

(三)殿试被罚停的原因

按照清代科举考试之惯例,考生会试被录取后,本应于当年就要参加殿试,而廖平却未能参加,其原因为何?

此事在《清实录·德宗实录》卷二六九有记载:

此次新贡士复试一等恽毓鼎等七十六名,二等毛慈望等九十九名,三等梁銮藻等一百二十一名,俱著准其一体殿试。列入四等之颜庆忠、王云清、廖平、蔡宝仁、赵以焕、安荫甲,均著罚停殿试一科。[5]602

丁治棠《留往录》在光绪十五年四月二十一日的日记中亦写道:“晴。为新进士殿试日也。季平以复试有疵,停殿试,故得出城周旋。天下惟失意人乃获逸趣。”[6]125

从《清实录》与丁治棠《留往录》相关记载可知,廖平是因会试复试有疵,名列四等而被罚停殿试。这里的“复试有疵”具体指什么呢?

关于“复试有疵”的具体所指,廖平之孙廖宗泽在《六译先生年谱》中有谈及。该年谱之节选本被收录在巴蜀版《廖季平年谱》中,书中说“先生试卷书厯作歷,例应罚停殿试,经潘祖荫力争始免。先生尝言:‘此次不犯磨勘,可入翰林。使竟入翰林,戊戌政变,或将因杨叔峤而迁戍也。’”[7]44-45该年谱之完整本被收藏于重庆图书馆,后被收录于《儒藏·史部·儒林年谱》第49 册、《廖平全集》第15 册,书中说“以书厯作歷,罚停殿试,潘祖荫力争之。先生尝言:‘此次不犯磨勘,可入翰林。使竟入翰林,戊戌政变,或将因杨叔峤而迁戍也。’”[8]486对比该年谱两个版本的文字差异,可得出三个信息:一是廖平殿试被罚停的原因是他在复试时答卷将“厯”写作“歷”,犯了书写不规范的错误。二是从《六译先生年谱》节选本中所谓“经潘祖荫力争始免”[7]45在完整本中被改为“潘祖荫力争之”[8]486可知,潘祖荫曾因廖平殿试被罚停而为其说情,但此番说情未能使廖平免于处罚。三是廖平曾专门谈及此事。他说“此次不犯磨勘,可入翰林。使竟入翰林,戊戌政变,或将因杨叔峤而迁戍也。”[8]486

张远东、熊泽文编著的《廖平先生年谱长编》在谈及此问题时说:“实际上‘歷’是正体字,‘厯’是‘歷’的异体字,试卷书‘厯’作‘歷’并不违规,即使写成并不常用的‘厯’字,在光绪年间也不会成为罚停殿试的依据。当然如果廖平试卷中的‘歷’字涉及乾隆名字‘弘歷’,那就不只是罚停殿试那么简单了。”[9]张、熊二人更在《经学大师廖平》一书直接指出“事实真相就是廖平在贡士复试时,因答题质量不高而被列入四等,罚停殿试一科。”[10]笔者对张、熊二人的说法持保留意见。首先,考生在会试试卷上因书写不规范而罚停殿试的情况存在。陈寅恪父亲陈三立在光绪十二年丙戌年会试复试时更因书法不合格而被罚停殿试。其次,乾隆名字是弘曆,人们为了避讳,遇“弘”字写作“宏”字或“鸿”字等,遇“曆”字写作“歷”字或“歴”字。廖平写“歷”字并不会涉及乾隆名字。最后,张、熊二人所谓廖平贡士复试答题质量不高的说法因笔者手头资料有限,未能作出充分判断。廖平既然会试能够排名第三十二,那么他的复试答题的质量恐怕不会太差。张、熊二人贸然断定廖氏复试答题质量不高,有失公允。

潘祖荫在光绪十五年四月二十五日致信张之洞时为廖平被罚停殿试表达了惋惜之情:“孝达世丈大人阁下:侄匆匆撤棘欲完场,所得下驷,惟廖平尚强人意,而又覆败矣。殊负厚期,良深叹息。若殿试,则事权不属,付之一叹而已。”[11]潘氏的“惟廖平尚强人意,而又覆败矣”的表述并不能说明廖平“覆败”是因复试答题质量差而造成的。廖平“覆败”的原因或许正如廖宗泽所言是“书厯作歷”[8]486,书写不规范所致。

(四)庚寅补应终成进士,但他并非“己丑进士”

依惯例,殿试是每三年举行一次。廖平在光绪己丑年(1889)参加了会试,但因被罚停殿试,按理说应在三年后才能参加殿试,但他却参加了庚寅(1890)补应殿试,这是为何?因为有惯例,必然就有特例。每三年举行一次的科举考试称为正科考试,在正科考试年份之外举办的科举考试称为恩科考试。廖平在光绪己丑年(1889)参加的会试是正科会试,在光绪庚寅年(1890)年参加的殿试是恩科殿试。廖平由于是补之前被罚停的殿试,因此图2 在廖平殿试名次之右侧才标注以“庚寅补应”四字。

严格来说,会试考中者称为贡士,殿试考中者才能称为进士。廖平参加的是光绪己丑会试,没有参加己丑殿试,因此他在会试考中的当年只能被称为贡士,不能称为进士。他的《会试朱卷》科份页第二竖即写有“中式第三十二名贡士”[12]1a。即便他在次年即光绪庚寅年参加了恩科殿试,可以称进士了,但他也只能被称为庚寅进士,而不能被称为“己丑进士”。然而廖平本人却经常自称是“己丑进士”。峨眉山博物馆所藏廖平《左书对联》在“黄帝六相说《诗》《易》,雷公八篇配《春秋》”之左侧所留之铃印便为“己丑进士”。廖平明知自己并非“己丑进士”,却偏称是“己丑进士”,其中原因或许有掩盖自己被罚停殿试一事之嫌疑。但是仅从此一角度来说明原因似乎尚有不足,我们还应该从清末民间俗称会试中式者为进士这一角度来看待此问题。徐凌霄、徐一士著《凌霄一士随笔》一书在《贡士入殿试自署为举人》一文中说:“举人会试中式曰贡士,言贡之大廷,候天子临轩策问也。故殿试自署仍为举人。殿试揭晓,始列一二三甲,赐进士及第、进士出身、同进士出身有差。俗每称会试中式曰中进士,以会试名次为进士名次,非其质矣。而清帝有赏大臣子孙进士,许一体殿试者,竟亦误沿俗称,不知既须殿试,何以先为进士乎。”[13]由此可见将会试中式者称为进士在当时已经成为民间习惯。

其实廖平自称“己丑进士”而不称庚寅进士这种情况在别的人身上也有类似的体现,比如陈三立。陈三立是光绪十二年丙戌年会试的中式者,因会试复试被罚停殿试,参加的是光绪十五年己丑年的殿试。严格来说,陈三立是“己丑进士”,而不是丙戌进士,但是他本人却自称是丙戊进士。陈经富在《晚清贡士、进士不分的原因——以陈三立为例》一文中提到“陈氏故里的陈氏祖宅大门前至今矗立着一对‘进士礅’,礅上有一行阴刻文字:光绪己丑年主政陈三立。而光绪二十年陈氏四修《宗谱》陈三立名下则载明‘丙戌科进士’。光绪十五年陈三立雁塔题名,老家宗亲为陈三立竖进士旗杆时他曾回乡一次(时陈宝箴一家已定居长沙)。四年后陈氏重修宗谱,由陈三立任主修。”[14]

或许是因为廖平本人经常自称是“己丑进士”的缘故,外加晚清社会俗称的影响,廖平家人以及廖平的研究者多数也不加考证地跟风称廖平是“己丑进士”。廖平之孙廖宗泽编的《六译先生年谱》在光绪十五年中说廖平“大挑二等,会试中三十二名进士。”[8]485杨世文在《廖平全集》本《会试朱卷》的《校点说明》中说“廖平于光绪十五年己丑(一八八九)恩科会试,大挑二等,中式第三十二名,成进士。”[15]杨世文的这个表述有两处错误:一是光绪十五年的会试不是恩科会试,而是正科会试;二是会试中式后并非就理所当然地在当年就成为进士。会试中式后,一般来说当年会顺利举行殿试,获得进士身份,故而有会试中式后就直称进士的笼统说法。但问题是,廖平当年被罚停殿试,于次年光绪十六年才参加了恩科殿试,因此不能说他在光绪十五年会试中式后成进士。廖平本人自称“己丑进士”,笔者可以理解;但是作为廖平的研究者,在研究廖平时,我们应当更为严谨才对,不能不加考证便也称廖平为“己丑进士”。

国图《会试朱卷》履历页显示廖平庚寅补应殿试名次为二甲第七十名,《清实录·德宗实录》卷二八四记载有光绪十六年的进士名录:“二甲萧大猷等一百三十六人,赐进士出身。”[5]788另,《清实录·德宗实录》卷二八五有光绪十六年(1890)五月十日光绪皇帝在保和殿引见新科进士的记载,其中讲到“赵以焕、廖平、陈钟澔、陈作仪……俱著交吏部掣签,分发各省以知县即用。”[5]795-796足见廖平是光绪十六年进士之事实确定无疑。

三、廖平《会试朱卷》科份页考

前已提到,科份页“载有本科科份,考生中式名次,主考官或总裁、同考官的姓氏官阶与批语,以及该房原荐批语。”[2]2国图单行本廖平《会试朱卷》的科份页是这样的:首页第一竖是考生本科科份,写有“会试朱卷”[12]1a,并附小字“光绪己丑科”[12]1a;第二竖是考生中式名次,写有“中式第三十二名贡士廖平系四川资州井研县优廪生民籍”[12]1a;之后便是主考官或总裁、同考官的姓氏官阶与批语,以及该房原荐批语。同考官为翰林院编修、国史馆协修张预,他的批语是“自铸伟词,经策渊雅。”[12]1a大总裁共四人,一为礼部右侍郎、总理各国事务大臣廖寿恒,他的批语是“迥绝恒蹊,经策该博”[12]1a;一为工部尚书、南书房翰林潘祖荫,他的批语是“独标精义,经策淹通”[12]1a;一为工部尚书爱新觉罗·昆冈,他的批语是“兼取群书,经策充洽”[12]1a;一为太子少保、礼部尚书李鸿藻,他的批语是“洞明古训,经策闳深”[12]1a。

在科份页之次页有两大批语,一为本房原荐批,另一为聚奎堂原中批。聚奎堂原中批甚为简略,曰:“文无庸陋语,次三一律诗称,二场说经铿铿,通场所无此奇才也,不意于风檐寸晷中得之,策对条贯有根柢。”[12]1b本房原荐批则甚为详细。本房原荐批之作者即前面提到的翰林院编修、国史馆协修张预。张预(1840~1911),字子虞,号腹卢,钱塘人。光绪九年进士,改庶吉士,历任编修,会试同考官,湖南学政等,著有《崇兰堂诗》。张预原荐批语的第一场批语为:“首艺择精语详,文之有经籍光者;次取径深微;三亦力埽恒蹊,言文而指弥远。诗不俗。”[12]1b他的第二场批语为:“《易》义熟于六书、通假之例,说一经而全经皆通,六经亦皆通,是善读书人。语《书》说二十二人,创前人所未有。按之经传皆通,见地塙实,庶几不磨。《诗》常许本无塙据善说,不妨解颐,其推阐形容譬况之词,皆有心得。《春秋》‘阳在生,刊灭阙’之说本不可通,此独不获传文通人之论,非专己守残者。所解《礼》亦以文从字,顺求之深,明周秦以上经传属文之例,小儒见之,未免咋舌。”[12]1b他的第三场批语为:“五策包举经籍,合炉而治之,想坐矮屋中扪腹出古今百家叱咤进退之状,视琐屑钞摭者奚翅霄堮。合观前二场,益知作者于先圣微言大义谨守而详述之,尤了然于历代治乱因革之故、理人驭世之经,言之凿凿,非贯串群书,学有师法者不办。”[12]1b作为本房原荐批,张预所写之批语尽为溢美之词,其既能落于细微,又能括以宏观,扬扬洒洒,让人读来倍觉廖平会试朱卷之文章有继续读下去的必要。张氏之批语是所有批语中最为详实的,它为后面大总裁之夸奖式批语起到了非常积极的帮助作用。

四、廖平《会试朱卷》文章顺序考

笔者之所以要讨论该朱卷文章的顺序,是因为《廖平全集》本与国图单行本的《会试朱卷》在文章顺序上有所不同,既然如此,那么笔者就有必要对此问题作考证。

关于该朱卷文章的顺序,国图单行本《会试朱卷》是这样的:1.《子曰行夏之时乘殷之辂服周之冕乐则韶舞》;2.《取人以身修身以道》;3.《曰子不通功易事以羡补不足则农时余粟女有余布子如通之则梓匠轮舆皆得食于子》;4.《赋得马饮春泉踏浅沙(得泉子五言八韵)》5.《爻也者效此者也象也者像此者也》;6.《帝曰咨汝二十有二人》;7.《眉寿保鲁居常与许》;8.《春齐高偃帅师纳北燕伯于阳》;9.《是月也命野虞毋伐桑柘鸣鸠拂其羽戴胜降于桑具曲植籧筐》。

《廖平全集》本《会试朱卷》是以《六译馆丛书》本《会试朱卷》为底本点校而成的,底本中的错页较多,文章顺序较乱,此处暂且不作论说。经《廖平全集》整理者整理之后的《会试朱卷》文章顺序是这样的:1.《爻也者效此者也象也者像此者也》;2.《立身修身以道》(《廖平全集》本《会试朱卷》原标题即是如此,因底本文字模糊,致辨认失误。实际上真正的标题是《取人以身修身以道》。今尊《廖平全集》本《会试朱卷》原文,不作改动。);3.《眉寿保鲁居常与许》;4.《春齐高偃帅师纳北燕伯于阳》;5.《是月也命野虞毋伐桑柘鸣鸠拂其羽戴胜降于桑具曲植籧筐》;6.《子曰行夏之时乘殷之辂服周之冕乐则韶舞》;7.《帝曰咨汝二十有二人》;8.《曰子不通功易事以羡补不足则农时余粟女有余布子如通之则梓匠轮舆皆得食于子》;9.《赋得马饮春泉踏浅沙(得泉子五言八韵)》。

既然这两个版本在文章顺序上差异较大,那么究竟哪一个版本才是符合当时考试的正确顺序呢?

查阅《清代朱卷集成》第六十一册光绪十五年其他考生的会试朱卷,诸如王同愈(会试中式第二名)、李滋然(会试中式第四名)、熙瑛(会试中式第六名)、叶昌炽(会试中式第八名)等人的会试朱卷,其文章排序均与廖平《会试朱卷》国图单行本前四个标题相同。第五至九个标题,因在《清代朱卷集成》中均未予收录,故尚不得而知其排序情况。

丁治棠在日记《往留录》中对光绪十五年会试题目有较为详细的记载。

他在三月初九日的日记中说:“交五更,题纸飞下,恐搅眠兴,置不耳。平旦视之,首题:子曰:行夏之时,……四句。冠冕踏实题也。次题:取人以身,修身以道。三题:曰,子不通功易事,至皆得食于子。次实而仍空。三乃趋下行机题,微寓截法。诗题:饮马春城踏浅沙得泉字。唐郎士元句。”[6]105

他在三月十二日的日记中说:“四更后,下经题五道。《易》题:爻也者,效此者也。……四句。《书》题:咨女二十有二人。《诗》题:眉寿保鲁,居常与许。《春秋》题:春,齐高偃帅师纳北燕伯于阳。《礼记》题:是月也,命野虞巡行山泽,至具曲植蘧筐。”[6]106

丁治棠日记中所记载的会试题目之顺序与国图单行本廖平《会试朱卷》之文章顺序完全一致,可见国图单行本廖平《会试朱卷》之文章顺序是正确的。《廖平全集》整理者未加考证,随意排序之做法实在不可取。

五、《廖平全集》本《会试朱卷》文章缺字、误字考

《廖平全集》整理者因未能采用国图单行本为底本进行点校,致使该全集之《会试朱卷》中的文章出现了不少无法辨认的文字,只好以“□”来代替之。即便整理者对无法辨认之文字作了尽可能地猜测,使得某些文字得以恢复出来,但是仍有一些文字还是没能识别出来。另外,整理者在对无法辨认之文字进行猜测时,还出现了猜测错误的情况。因此,笔者非常有必要对廖平《会试朱卷》全部文章中的缺字、误字等情况作一梳理,并作一订补与更正。

由于廖平国图单行本《会试朱卷》是其《会试朱卷》诸版本中最为完整的,且其文章之顺序也是完全按当时的会试顺序来编排的,因此笔者在对《廖平全集》本《会试朱卷》文章缺字、误字考进行考证时,就以该版本的文章顺序来进行论说。还需要说明的是,为了便于行文论说,在述说缺字、误字时引文一概不加标点。

光绪己丑年会试之首题为《子曰行夏之时乘殷之辂服周之冕乐则韶舞》,题目出自《论语》。《廖平全集》将其列为第六题。现对《廖平全集》本之缺字、误字情况作一订补:

1.《廖平全集》本:“见冕之外余□从同”[16]418;国图单行本:无此缺字,原文本就是“见冕之外余从同”[17]1b。

2.《廖平全集》本:“惟韶则虞所独有□乐”[16]418;国图单行本:补缺字为“鲁”[17]1b。

3.《廖平全集》本:“尚书□□□□先三代而后虞者”[16]418;国图单行本补缺字为“首帝典之说”[17]1b-2a,并且比《廖平全集》本多出一字。

4.《廖平全集》本:“尊贤不过二代□□也”[16]418;国图单行本:补缺字为“之说”[17]2a。

光绪己丑年会试之次题为《取人以身修身以道》,题目出自《中庸》。《廖平全集》亦将其列为第二题。现对《廖平全集》本之缺字、误字情况作一订补:

1.《廖平全集》本将该题目错写为《立身修身以道》[18]411;国图单行本写作《取人以身修身以道》[19]3a,国图单行本是正确的。

2.《廖平全集》本:“□□□于以道由浅以进于深焉”[18]411;国图单行本:被缺字为“取人在”[19]3a。

3.《廖平全集》本:“析言虽□□□□□则为浅深也”[18]411;国图单行本:补缺字为“分王霸递论”[19]3a。

4.《廖平全集》本:“今夫□□者劳于得人”[18]411;国图单行本:补缺字为“治人”[19]3a。

光绪己丑年会试之第三题为《曰子不通功易事以羡补不足则农时余粟女有余布子如通之则梓匠轮舆皆得食于子》,题目出自《孟子》。《廖平全集》亦将其列为第二题。现对《廖平全集》本之缺字情况作一订补:《廖平全集》本:“则不惟女得以布易农之食□其室”[20];国图单行本:补缺字为“入”[21]。

光绪己丑年会试之第四题为《赋得马饮春泉踏浅沙(得泉子五言八韵)》,题目出自唐代诗人郎士元的《酬王季友题半日村别业兼呈李明府》。《廖平全集》将其列为第九题,无缺字、误字之情况。

光绪己丑年会试之第五题为《爻也者效此者也象也者像此者也》,题目出自《周易》。《廖平全集》将其列为第一题。现对《廖平全集》本之缺字情况作一订补:《廖平全集》本:“原非诂训之□□”[22];国图单行本:补缺字为“通例”[23]。

光绪己丑年会试之第六题为《帝曰咨汝二十有二人》,题目出自《尚书》。《廖平全集》将其列为第七题,无缺字、误字之情况。

光绪己丑年会试之第七题为《眉寿保鲁居常与许》,题目出自《诗经》。《廖平全集》将其列为第三题。现对《廖平全集》本之缺字情况作一订补:《廖平全集》本:“寿考之□”[24];国图单行本:补缺字为“相”[25]。

光绪己丑年会试之第八题为《春齐高偃帅师纳北燕伯于阳(昭公十二年)》,题目出自《春秋》。《廖平全集》将其列为第四题,无缺字、误字之情况。

光绪己丑年会试之第九题为《是月也命野虞毋伐桑柘鸣鸠拂其羽戴胜降于桑具曲植籧筐》,题目出自《礼记·月令》。《廖平全集》将其列为第五题。现对《廖平全集》本之缺字情况作一订补:

1.《廖平全集》本:“以下□□□□之文”[26]416;国图单行本:补缺字为“专记布政”[27]10b。

2.《廖平全集》本:“□□□□□有按月布令”[26]416;国图单行本:补缺字为“文义朴直未”[27]11a。

六、结语

以上便是笔者对廖平《会试朱卷》的粗略考证。通过考证,笔者发现了不少之前未曾知晓的东西。尽管廖平本人一再声称自己是“己丑进士”(即光绪十五年进士),但他的《会试朱卷》却明明白白地写着他是庚寅进士(光绪十六年进士)。国家图书馆所藏单行本廖平《会试朱卷》并非该馆所标注的光绪十五年刻本,而是光绪十六刻本。该单行本为廖平《会试朱卷》诸版本中最为完整的一个版本,通过该版本可以纠正《廖平全集》本《会试朱卷》中文章之错误排序以及所缺之文字。这为笔者深化对廖平的研究提供了重要的帮助。不过笔者并未就廖平《会试朱卷》文章之思想作探讨,这可以说是该文的一大缺憾。今后笔者会另撰一文,专就这些文章之思想作较为详细地剖析。廖平的《会试朱卷》尚有许多地方需要我们仔细去研究,作为廖平的研究者,我们有必要继续推进这项工作,以作更多、更好的挖掘与阐释。