鸭脚包类肉制品加工及贮存过程中亚硝酸盐含量的变化与安全控制分析

2022-10-27吴金凯倪小龙陆雪梅

吴金凯,倪小龙,周 永,陆雪梅

(宣城市食品药品检验中心,安徽宣城 242000)

鸭脚包类肉制品是宣城地区特有的腌腊肉产品,主要包括鸭脚包和腊鸭翅。鸭脚包外形独特,鸭掌中间放上鸭心,外用鸭肠一道道缠绕,成品晶莹剔透,色泽诱人,烹制后香气四溢,口感独特,回味无穷。这类肉制品原料制作工艺独特,较传统腌腊肉制品有较大区别,产品比表面积大且皮多肉薄,腌制形成特有的风味,但易于氧化褐变,故在生产过程中往往会添加少量亚硝酸盐起到护色作用,使产品呈现良好的色泽。

我国《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中阐述亚硝酸盐的主要功能是护色剂和防腐剂。护色的主要原理是亚硝酸盐与肉制品中的肌红蛋白反应,以免肌红蛋白被分解和破坏,生成的亚硝基肌红蛋白呈现鲜红色,从而使腌腊肉制品可以长时间保持特有的色泽[1]。防腐的主要作用是抑制肉毒梭状芽孢杆菌的繁殖,避免肉制品中产生具有剧毒的肉毒毒素[2]。亚硝酸盐是一种肉类食品添加剂,但是过量食用可能产生头痛、恶心、腹泻甚至死亡等危险,长期过量食用还具有患癌风险,因此亚硝酸盐作为肉制品添加剂一定要考虑其安全性[3]。

为了控制亚硝酸盐的用量,保障人们的生命安全,我国《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760—2014)规定,在腌腊肉制品中亚硝酸盐的使用量不得超过0.15 g·kg-1,且最终残留量不得超过30 mg·kg-1。通过查看近几年的抽检数据发现,宣城鸭脚包类肉制品亚硝酸盐残留量超标的情况时有发生。因此,研究亚硝酸盐在宣城该特色肉制品加工过程中的残留及贮存期间的变化情况显得尤为重要。本实验选取4家具有代表性的生产企业,分别抽取大量不同规格的鸭脚包和腊鸭翅,在该肉制品各加工环节以及模拟产品贮存销售环境下,对其中亚硝酸盐含量进行跟踪检测,通过分析数据为该类肉制品中亚硝酸盐的合理使用和生产过程的控制提供科学参考。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

1.1.1 材料与试剂

A、B、C共3家生产企业的鸭脚包原料、半成品和6款成品;B、C、D共3家生产企业的腊鸭翅原料、半成品和6款成品;硼酸钠(分析纯)、乙酸锌(分析纯)、亚铁氰化钾(分析纯)、对氨基苯磺酸(分析纯)、盐酸萘乙二胺(分析纯),亚硝酸钠标准溶液。

1.1.2 仪器与设备

XSR204型分析天平,梅特勒托利多仪器有限公司;722可见分光光度计上海菁华科技仪器有限公司。

1.2 方法

1.2.1 材料处理方法

鸭脚包和腊鸭翅从每个生产工艺环节取样,每个样本约200 g,装入自封袋中,置于冰箱冷冻。取散装和袋装产品模拟销售和贮存环节分别室温储存和冷冻储存。每隔一星期,检测一次亚硝酸盐含量,连续检测6个月。

1.2.2 检测方法

依据《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》(GB 5009.33—2016)中的第二法,测定亚硝酸盐含量,重复实验两次,结果取平均值。

2 结果与分析

2.1 鸭脚包和腊鸭翅加工过程中亚硝酸盐含量变化情况

由图1、图2可以看出,鸭脚包和腊鸭翅的亚硝酸盐含量变化规律基本相同,呈现先快速升高后下降,此后趋于稳定的趋势。根据厂家提供的配方信息和实际检测值计算,此次分析中亚硝酸盐的使用量均小于国标的最大使用量0.15 g·kg-1,滚揉腌制后A、B、C 3家鸭脚包的亚硝酸盐残留率 分 别是18.8%、10.9%、59.6%;B、C、D 3家腊鸭翅的亚硝酸盐残留率分别是14.1%、62.7%、67.6%,各家生产工艺的不同导致亚硝酸盐残留率也有很大不同,即使同一家不同批次也有所区别。研究发现腌制时间越长残留量越高,温度越高残留量也越高。现有腌制方法的不足会导致混合不均匀,亚硝酸盐局部残留量偏高。产品腌制后会进行晾晒干燥处理,大部分亚硝酸盐参与了显色反应和自然分解,此过程扣除水分亚硝酸盐含量会有大幅减少,亚硝酸盐含量下降的同时产品风味和色泽快速形成。干燥结束到成品包装阶段亚硝酸盐含量趋于稳定。此次分析的包装成品中有3款不合格,亚硝酸盐残留量达到或超出了国家标准规定的最大限量值30 mg·kg-1,分别是30 mg·kg-1、63 mg·kg-1和58mg·kg-1。

图1 鸭脚包在加工过程中亚硝酸盐残留量变化情况图

图2 腊鸭翅在加工过程中亚硝酸盐残留量变化情况图

2.2 鸭脚包和腊鸭翅贮存过程中亚硝酸盐含量变化情况

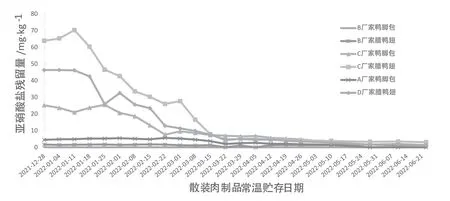

由图3~图6可以看出,两种肉制品在贮存过程中,亚硝酸盐含量均随着贮存时间的延长呈下降趋势,常温条件下亚硝酸盐下降迅速,冷冻条件下亚硝酸盐变化不明显;散装肉制品的亚硝酸盐含量比真空袋装的变化更加明显。随着贮存时间的延长,肉制品中的亚硝酸盐呈下降趋势,这可能是肉制品中少量亚硝酸盐继续和肌红蛋白反应,肉制品中含有的还原性物质和微生物活动等使亚硝酸盐发生降解。实验数据显示常温贮存半个月就开始剧烈变化,肉制品亚硝酸盐含量快速下降,贮存实验结束后亚硝酸盐含量基本在检出限上下,损失殆尽。冷冻条件下贮存2个多月才开始缓慢下降,散装的比真空袋装的下降快一些,散装最高损失了约50%,袋装的最高损失了约30%。两种条件下,实验结束时同一种肉制品常温贮存的亚硝酸盐含量要比冷冻贮存含量低得多,主要原因是贮存过程中亚硝酸盐含量的变化主要和温度有关,室温达到15 ℃以上时亚硝酸盐就开始快速降解。散装的肉制品亚硝酸盐含量下降速度均要比真空袋装的速度快,这可能因为真空袋装条件下降低了空气氧化和微生物降解的作用。

图3 散装鸭脚包和腊鸭翅冷冻贮存6个月亚硝酸盐含量变化情况

图4 真空袋装鸭脚包和腊鸭翅冷冻贮存6个月亚硝酸盐含量变化情况

图5 散装鸭脚包和腊鸭翅常温贮存6个月亚硝酸盐含量变化情况

图6 真空袋装鸭脚包和腊鸭翅常温贮存6个月亚硝酸盐含量变化情况

3 结论与讨论

宣城特色腌腊肉制品鸭脚包和腊鸭翅中的亚硝酸盐主要是商家人为添加,以提高产品的色泽。通过对其中亚硝酸盐残留量的大量跟踪检测,初步了解了该肉制品中亚硝酸盐残留量的变化规律。依据此次分析检测结果,并结合宣城地区该类肉制品的生产现状,提出了控制该肉制品中亚硝酸盐残留量的相关对策。

(1)对原料环节的控制。食品企业应严格执行原料验收制度确保原料新鲜无非法添加。本次研究中主要原料鸭掌鸭翅中没有检出亚硝酸盐,但日常调查中发现用量不大的鸭肠中均检出少量亚硝酸盐残留,可能是人为加入或者储存不当产生,故厂家对原材料进行验收时应格外关注鸭肠部分。

(2)对配方环节的控制。亚硝酸盐在禽肉制品中的转化率不高,如果此时还按照国家标准中规定的亚硝酸盐使用量0.15 g·kg-1添加,肉制品中的最终残留量会大大超过30 mg·kg-1,导致产品不合格,此时配方中亚硝酸盐添加量就应适当降低[4]。亚硝酸盐对腊鸭翅的护色效果明显好于鸭脚包,可能跟腊鸭翅的瘦肉比例高有关,大部分厂家会在腊鸭翅中添加更多亚硝酸盐导致不合格情况发生,因此企业不应盲目追求腊鸭翅的色泽而过量添加亚硝酸盐。通过对企业的走访调查,发现对添加剂亚硝酸盐的使用极不规范,不使用计量器具仅凭经验添加,容易导致出现不合格现象。在使用添加剂亚硝酸盐时企业应严格按照要求准确计量原料配比,确保不过量添加亚硝酸盐,防止出现食品安全事故。

(3)对腌制环节的控制。食品企业应严格控制腌制场所的卫生和温度,混匀设备的工作效率,腌制时间等条件,确保产品有良好的渗透效果,同时抑制微生物的繁殖[5]。通过对腌制环节的控制,才能保证产品的质量稳定,同时防止亚硝酸盐残留量局部偏高导致不合格情况的发生。

(4)对晾晒烘干阶段的控制。该阶段亚硝酸盐快速参与反应并且自然降解,残留量会大幅下降,但是部分厂家为了追求产品口感,此工艺过程进行得不彻底,亚硝酸盐的残留量难以下降,因此厂家在生产时要格外注意对干燥环节的控制,以防亚硝酸盐残留量超标。

(5)贮存过程中亚硝酸盐残留量的变化和贮存温度相关,常温下亚硝酸盐的降解速度明显高于冷冻条件。亚硝酸盐含量降低,随之护色作用消失,产品色泽迅速劣变,因此建议产品冷冻真空储存。调查发现部分企业试图通过增加袋装产品中的亚硝酸盐含量起到防腐作用,但是实验观察结果显示亚硝酸盐在这类肉制品中的防腐作用不明显,腐败快慢更多地与水活度有关,故盲目添加亚硝酸盐不能起到防腐作用。

(6)企业应重视检验环节,通过检验及时发现问题并予以纠正,防止损害人身财产安全。

本次研究的鸭脚包和腊鸭翅均出现了不合格现象,1款腊鸭翅的亚硝酸盐残留量甚至达到了国标限量值的两倍多,有食品安全隐患,因此指导企业合理使用添加剂亚硝酸盐很有必要。企业在保证产品具有特有色泽的情况下,应尽量少加亚硝酸盐或者寻找相关替代品,避免超标产生潜在的安全风险。结合检测数据和感官分析发现终产品中亚硝酸盐残留量5 mg·kg-1就足以起到良好的护色作用[6]。相关企业应严格遵守操作规程并充分利用出厂检验的作用才能控制好亚硝酸盐的残留量,同时希望监管部门加强对企业的食品安全教育并及时提供技术支撑,帮助企业解决生产难题,确保宣城特色腌腊肉制品安全合格。