中国永放异彩的音乐巨星

——纪念著名作曲家朱践耳一百周年诞辰

2022-10-21曹畏

曹畏

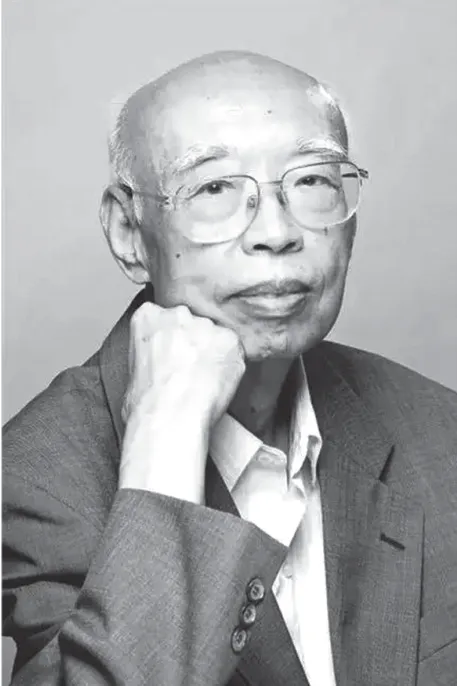

2017年8月15日上午九时在上海瑞金医院,我国的一颗音乐巨星陨落了——成就卓著、名闻遐迩的作曲家朱践耳与世长辞,享年95岁。噩耗传出,在音乐界人士和爱乐者中引起了极大的悲痛和极大的震动。人们恸呼朱践耳的逝世是我国音乐界的重大损失。今年是朱践耳逝世五周年;10月18日也是他一百周年诞辰的纪念日。据悉,中国音乐家协会、上海市文学艺术界联合会、上海音乐家协会、上海交响乐团等为纪念朱践耳百年诞辰,原本筹划了一系列的活动,但因新冠肺炎疫情的影响,原有筹划不得不有所改变,但这并不影响热爱他、钦佩他的圈内外人士对他的怀念。值此朱践耳百年诞辰纪念之际,回眸他有声有色的艺术经历和德艺双馨的成就,种种往事令人记忆犹新!

壹

说起朱践耳,人们自然而然地想到他于1965年创作的两首响彻全国的群众歌曲《唱支山歌给党听》(原名《雷锋的歌》)和《接过雷锋的枪》。朱践耳这两首歌曲接连创作出来后,分别于同年2月21日和3月1日在上海《文汇报》上发表。当年3月5日毛泽东同志向全国发出了“向雷锋同志学习”的伟大号召。可以说朱践耳这两首艺术性很强的群众歌曲,为毛泽东同志的“向雷锋同志学习”的号召,起了舆论先导的宣传作用。这两首歌迅即传遍大江南北,如同奔腾不息的波涛激荡在亿万军民的心里,也给朱践耳带来了全国范围内前所未有的广泛知名度。朱践耳的创作成就当然绝不仅仅是这两首脍炙人口的歌曲。他最突出、最辉煌、最卓越的创作成就,在他大量的交响曲及各种音乐体裁作品的创作之中。

少年立志是朱践耳迈向人生道路的起点。他从上海光华大学附中毕业后,就决心弃理从文,“一心要当音乐家”。他学拉手风琴,学吹口琴,学弹钢琴,甚至还学拉过锯琴,树立了终身走音乐道路的宏愿。

朱践耳原名朱荣实,字朴臣。13岁的他“被聂耳作的电影歌曲强烈地吸引着”,后来他更多地了解了人民音乐家聂耳,更是“非常钦佩他的远见和志向”,于是他把自己的字朴臣,改为践耳,意思是要实践聂耳的音乐理想。朱践耳在他著写的《朱践耳创作回忆录》一书中说到他改字朴臣为践耳的初衷:“其中的‘践’字,含义有二,一是决心步聂耳之后尘,走革命音乐之路;二是想实现聂耳未能完成的志愿,也要去苏联留学,也要写交响乐。”那时他就在心中为日后的“交响梦”埋下了一颗生命力极强的种子!而践耳竟也从此成为他的正式名字,以至现在响彻神州大地,饮誉海外。

年少时朱践耳已尝试作曲,从1942年至1944年,他自认为是“音乐创作童年时期”,连续创作了七首艺术歌曲,其中他作词作曲的《春,你几时归?》,在20世纪60年代还被他的好友、南京军区前线歌舞团原团长、著名作曲家沈亚威赞为“是首好歌”。1945年8月18日,他到苏北抗日根据地参加新四军,成了苏中军区前线剧团里的一员,与沈亚威及后来成为著名二胡演奏家和作曲家的张锐成了战友。在部队的大熔炉里,朱践耳不仅接受了战火的洗礼,而且作为文艺兵在音乐创作方面有了长足进步。两年不到的时间里,他创作了十多首鼓舞士气的军旅歌曲。1947年2月底他创作的《打得好》一歌,被他称为“最初的代表作”,在部队传唱,深得指战员们的喜爱和称赞。

新中国成立,朱践耳先转业到上海电影制片厂当专业作曲,以后又被调入北京电影制片厂从事音乐创作,曾前后为《和平万岁》《龙须沟》《海上风暴》等影片作曲。尽管在为大型纪录片《伟大的土地改革》配乐的过程中,创作完成了他早期的代表作——管弦乐《翻身的日子》,可他还是觉得“乐思枯竭”,“甚至怀疑自己究竟还能否继续从事音乐创作”。他迫切地渴望“充电”,渴望接受正规系统的音乐学习。

1954年,幸运之星终于降到他的头上,他被国家选派到苏联莫斯科柴可夫斯基音乐学院留学,师从资深的谢尔盖·阿·巴拉萨良教授攻读交响乐创作专业。朱践耳非常珍惜这次难得的深造机会——到苏联去留学也是他所崇敬的作曲家聂耳未完成的夙愿。

朱践耳在柴可夫斯基音乐学院留学五年。1955年到1960年的日日夜夜,他勤奋刻苦地学好每一门课程,且成绩优秀。期间他创作了各种体裁的作品达21首之多,里面最有成就的首推他的留学毕业之作:交响曲—大合唱《英雄的诗篇》(毛泽东诗词五首)。此外,还有留学初期写的管弦乐《节日序曲》,以及管弦乐《壮士行》、钢琴独奏曲《流水》和《思凡》等优秀作品。“交响梦”从一颗小小的种子开始在他心中抽枝展叶,茂盛成长,他年少时立志要走的音乐之路也越走越扎实。他的第一部专业性的富有成就的乐队作品《节日序曲》,于1959年被苏联国家广播电台看中,作为永久性曲目买断保存,还由世界上一流的苏联大剧院交响乐团录音,可见他创作此曲的成功。他留学五年学习总结性的交响曲—大合唱《英雄的诗篇》,是他一部阶段性的里程碑式的杰作。他以此在我国音乐领域首创了“交响曲—大合唱”的创作体裁。他年少时的理想就是以后要“聂耳加贝多芬”,即以西方的作曲技法创作出具有中国精神、中国风格的交响乐作品。

贰

1960年7月,朱践耳从苏联学成回国,胸怀“交响梦”,准备全身心地投入交响乐创作。他原想到专演交响乐的上海交响乐团工作,结果阴错阳差,被分配到了上海歌剧院,为舞蹈和舞剧的配乐作曲。但他一直没有放下创作交响乐的梦想。1975年,朱践耳终于如愿以偿地进入上海交响乐团,成了驻团作曲家之一。

他厚积薄发,开始在交响乐创作方面发力。他的创作都是真情流露的有感而发,都与国家的前途、人民的命运息息相关,从他年少时以聂耳为榜样创作的歌曲,在苏联留学创作的一批作品,莫不如此。到上海交响乐团任职之后,他又陆续创作了缅怀周总理的弦乐合奏《怀念》、以“文化大革命”中被迫害致死的烈士张志新为素材而创作的《交响幻想曲——纪念为真理献身的勇士》等作品。1980年5月,《交响幻想曲——纪念为真理献身的勇士》在“上海之春”,由德高望重的指挥家黄贻钧指挥上海交响乐团首演,次年便在全国第一届交响音乐作品评奖中获得排名第二的优秀奖;1984年5月在莫斯科第二届国际音乐节上,此曲由菲·依·格鲁先柯指挥乌克兰国家功勋交响乐团演出及录成唱片。同时朱践耳还以诗意的笔触和优美的旋律,创作了以江南水乡为背景的无伴奏合唱套曲《绿油油的水乡》。

朱践耳历来主张音乐创作要与深入生活相结合,要在深入生活中饱览气象万千、雄伟壮丽的祖国山河,感受各族人民的思想风貌、甘苦悲欢,向民间民族音乐学习,搜集当地的音乐素材,以此来升华自己的思想感情,激发自己的创作灵感,融合和创造性地运用来自民间的音乐元素。从59岁开始,他多次到贵州、云南、广西等地深入生活、采集民歌。当时,通向山乡边寨的路坑坑洼洼,交通十分不便,他常常独自步行,或骑马赶路,生活条件非常艰苦,一路走村寨,一路参加少数民族的风俗节庆,一路用小型收录机录下苗族老人吟唱的民歌,有时就直接用笔迅速记录下来。1983年1月13日至5月14日的4个月内,他在云南深入生活,行程约两万五千里,其中一半坐火车,一半乘长途汽车,个别地区则靠步行或骑马。去过的地方有西双版纳、思茅、德宏、红河、丽江、大理六个地区;接触和采访了傣、哈尼、彝、拉祜、佤、僾尼、布朗、景颇、纳西、白等十个少数民族,采风录音磁带30盘,如同挖掘到一个丰富多彩、风情万种的音乐矿藏。1983年2月28日,朱践耳曾写过一封信给当时的上海交响乐团团长黄贻钧,告知他在采风过程中的一次危急经历。那时正值除夕,他被热情的傣族村民邀请到家做客,其中有一种用苦叶子汁拌的生肉,对傣族村民来说这是传统美食,对朱践耳来讲却完全吃不惯。碍于对傣族村民的尊重,他勉强吃了一点。谁知年初一早晨起,就上吐下泻好几次,并发高烧,痛苦不堪!因是春节假期,住处也没人招呼帮忙,年初二他勉强步行20多分钟捱到医院输液,初三又去输了一次。虽然没有痊愈,但深入生活的日程不能耽误,他在信中说“我的行动计划不变”,继续“一个人”翻山越岭,寻找民歌手采集民歌素材。

结束了4个月的深入生活回到上海,他“趁热打铁”,抓紧创作。先后写出了侧重于画意的交响组曲《黔岭素描》和侧重于诗情的交响音诗《纳西一奇》,还与好友张锐合作创作了二胡与管弦乐队组曲《蝴蝶泉》。这三部新作均由黄贻钧指挥上海交响乐团首演。他的三部以西南少数民族生活为题材的作品,完全体现了他在西南深入生活后的艺术成果。他吸收当地民族音乐的素材,并加以交响化的衍变发展,呈现出一幅幅多彩多姿、富有民族特色的民俗性画面,充分展现了他在交响乐创作方面的艺术造诣,受到各方面的好评。他甚至还特地重返云南,邀请专业音乐工作者和少数民族代表举行座谈会,放两部他独自完成的组曲和音诗的演出录音给他们听,认真记录他们的意见,回沪后再作修改加工。1983年下半年他的《黔岭素描》在沪首演后,又曾由瑞典广播交响乐团在斯德哥尔摩演出。

叁

朱践耳音乐道路的终极目标,是创作具有中国气派和能立于世界民族之林的交响曲。他从1985年开始创作大转型,矢志“衰年变法”。要更加贴近生活,“要充分发挥作者的创作主体性,需要有自己独特的视角、独特的构思、独特的笔法”,这就是朱践耳在六旬之后“变法”的追求和实践。具体创作时,他在继承贝多芬等古典作曲家音乐传统的同时,还向民间民族音乐学习,向西方近现代作曲技法学习。60多岁的他仍去上海音乐学院和年轻学生们一起坐在课堂里听教授讲课,并认真记录。他听过多调性的系统分析,听过对法国现代作曲家梅西安的作品分析,听过十二音无调性体系的系列讲座。这些现代作曲技法的课程,给了他许多启发,并研究消化,融会贯通,以此充实从苏联留学获得的传统作曲技法,进而把学到的西方现代的作曲技法异化到自己具体的创作之中。从1985年到1998年的十多年里,朱践耳创作了十一部交响曲,几乎每年就有一部大型交响曲问世。他的第一和第二交响曲是他“衰年变法”后最初的姐妹篇似的创作成果。时任文化部长、著名作家王蒙在北京听了陈燮阳指挥上海交响乐团演的《第一交响曲》,特地握着朱践耳的手,称赞道:“你写得很棒啊!”他的加了锯琴独奏的《第二交响曲》由陈燮阳指挥上海交响乐团在北京演出后,中国音乐家协会为之专门召开座谈会,与会的颇具声望的首都作曲家、教授、音乐理论家都对此作出了高度赞誉。有位音乐理论家说:“和《第一交响曲》相比,《第二交响曲》更多的是由心的体验和抒发,揭示了人们精神上所受的磨难,用的是现代化音乐语言,又一次证明,践耳的作品总是反映时代的,能引起我们的共鸣。”

1986年朱践耳64岁,他不顾家人的劝阻,执意到西藏深入生活和采风,历时一个多月。在西藏他以顽强的毅力克服高原反应,兴致勃勃地在拉萨、日喀则、江孜等几个藏族人民居住地了解他们的日常生活和风情习俗,采集藏族民歌和藏戏的音乐素材。他深切感到在“世界屋脊”之上,“一切都那么新鲜神秘,那么兴奋迷人”。他的创作激情又如雅鲁藏布江般奔腾起来,回沪后他很快写出了《第三交响曲“西藏”》。乐曲描绘了西藏色彩缤纷的风俗性画卷,展现了藏族人民豪迈剽悍的性格。朱践耳把此作称为“散文诗”的作品。

在自己的交响曲创作中,朱践耳并不囿于固定的模式,而是追求一曲一个样,他从不重复自己,总是尝试用不同手法,不断挑战自己,创作的每部交响曲都各具个性特点。他创作的《第四交响曲》(为笛子和22件弦乐而作的室内交响曲),就是由中国的竹笛和西方的弦乐器组合成的作品。他邀请著名笛子独奏家俞逊发加盟演奏,邀请著名指挥家张国勇指挥上海交响乐团弦乐组录音。而后这个录音被送到瑞士,在全球众多参赛的作曲家中,独有朱践耳获得第十五届瑞士“玛丽·何塞皇后”国际作曲比赛唯一大奖。这不仅是首位中国作曲家获得此殊荣,也是亚洲首位获此殊荣的东方作曲家。

朱践耳是抗战老兵,是在战火中经受过考验的老党员。但他从不以此作为政治资本,来谋取官运亨通。即使在他花甲之年后担任了上海音乐家协会主席和上海市文联主席,他也没有弃乐从仕,而是始终坚定地走音乐创作之路,全心全意地为我国的交响乐事业的发展挥洒音符。他从不以音乐创作沽名钓誉,而是为填补我国交响乐创作的空白不遗余力,为我国交响乐能昂首阔步走上世界舞台贡献一切。

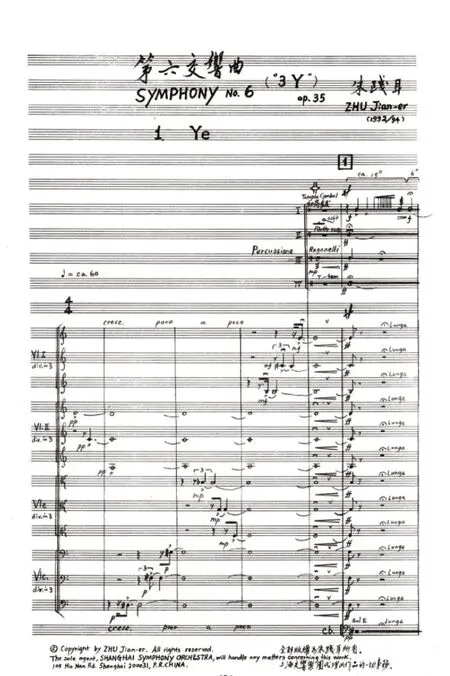

因此在他年逾六旬之际,他爆发出更加旺盛、更加持久、更加睿智的创作热情。一部接一部新颖独特的交响曲响亮登场。1994年他和夫人舒群到美国探亲,在实实足足的这七个月里,他写出了《第六交响曲3Y》(为录音带和交响乐队而作);写出了《第七交响曲“天籁·地籁·人籁”》,他说这是一部为五位演奏者敲击50多件打击乐器而写的“敲击交响曲”;在美国他写出了一部别出心裁地用一把大提琴和一个人敲击16种打击乐器的“二人交响曲”——《第八交响曲“求索”》。同时他又穿插创作了一部十分钟的,用简明如歌的旋律来表达深层思想感情的《小交响曲》。在美国七个月,朱践耳竟然完成了大小四部交响曲的创作,真正体现了他高产优质的艺术造诣。

他接受北京电台音乐部委约而写的《第九交响曲》晚于他的《第十交响曲“江雪”》的创作。世界音乐史上,有一个交响曲创作不超过九部的“魔咒”,多位杰出的作曲家写完“第九”部就止步不前,而且搁笔长逝。贝多芬、勃鲁克纳、马勒等德奥作曲家均是写出九部交响曲,再也未能写出“第十”部,即以各种原因而遗憾谢世。然而朱践耳却不信这个“邪”,他偏偏打破了音乐史上这个“魔咒”,创作了十一部风格迥异的交响曲。

《第六交响曲》总谱第一页手稿

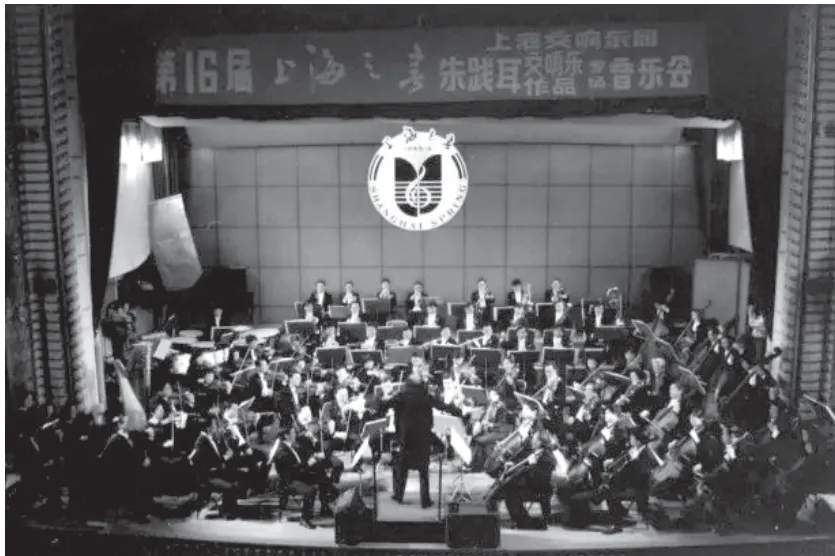

朱践耳交响乐作品专场音乐会在第16届“上海之春”上演(1995年)

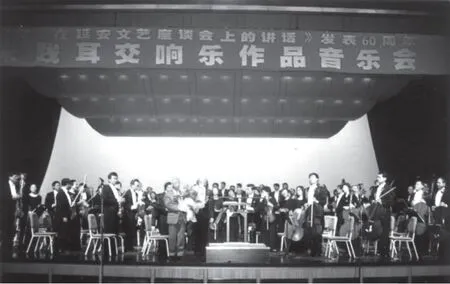

朱践耳交响乐作品音乐会现场(2002年)

1997年朱践耳接受美国哈佛大学弗朗音乐基金会委约,创作了《第十交响曲“江雪”》。他以唐代诗人柳宗元的五言绝句《江雪》的意境和内含构思全曲,巧妙地把古琴演奏家龚一弹奏的古琴和京剧表演艺术家尚长荣的吟唱交织在交响乐队庞大的结构和丰富的音响中,呈现出隽永而悠长的艺术魅力。中国文联副主席、中国音乐家协会主席、著名作曲家叶小纲在北京听了陈燮阳指挥上海交响乐团演的《第十交响曲“江雪”》,赞美说此作“是作曲家人格完成的重要作品,是我国交响曲领域中探索最成功的一首”。

肆

令人赞叹的是,朱践耳在奋力创作这些交响曲的同时,还以充沛的精力和奔涌的灵感于1997年创作了庆贺香港回归的交响诗《百年沧桑》,且获全国征稿的唯一大奖;他创作的唢呐协奏曲《天乐》,获得上海文化艺术节优秀成果奖;他应约为上海交响乐团庆祝建团一百二十周年创作了管弦乐《灯会》;应邀为台湾交响乐团庆祝建团五十周年创作了交响诗《山魂》。与此同时,他还创作了钢琴独奏、琵琶独奏、民乐重奏、管弦乐组曲和女高音与弦乐队等作品。他的创作精神和创作成果,在国内音乐界名列前茅,有口皆碑。中国音乐家协会原副主席、上海音乐家协会原主席陆在易曾在《人民音乐》专门撰写长文,全面论述他与朱践耳的交往和艺术成就,称朱践耳是“天才作曲家”,堪为名副其实!

朱践耳创作了十一部熠熠生辉的交响曲,创作了数不胜数的获得中外赞誉的各种体裁的音乐作品,可谓著作等身,为我国的交响乐创作树立了一座令人敬仰、令人研习的高大里程碑。时任上海交响乐团音乐总监、著名指挥家陈燮阳指挥本团首演了朱践耳的大多数交响乐作品,并在上海音乐家协会、上海交响乐团和上海音乐出版社共同努力下,指挥录制了《朱践耳交响曲集》和《朱践耳管弦乐曲集》唱片。陈燮阳比朱践耳年轻17岁,也算忘年交了。他们之间建立了相辅相成、同心协力的合作关系。陈燮阳说从朱践耳身上“看得到一种浓浓的为人民服务而创作的情怀,让人敬重”。著名音乐理论家、中央音乐学院教授黄晓和则称朱践耳是“跨世纪的伟大作曲家”,他也在《人民音乐》发表长文评论朱践耳的创作及其成就,在结语中写道,“我认为他是一位立足中国,放眼世界,直面现实,展望未来,与时俱进,勇于创新的作曲大师”,“他必将日益被广大人民群众认识、理解、肯定和爱戴”。曾与朱践耳建立了忘年交深厚友谊的上海交响乐爱好者协会及其会员们亦大声呼吁:朱践耳先生已经为我国的交响乐事业作出如此多如此显著而重要的贡献,现在是必须确立他在我国现代音乐史上卓越地位的时候了。

经上海音乐家协会、上海交响乐团、上海音乐出版社通力合作,《朱践耳交响曲集》和《朱践耳管弦乐曲集》的总谱及《朱践耳创作回忆录》于2015出版。2016年9月,上海音乐学院时任院长林在勇等人应邀飞赴俄罗斯,参加莫斯科柴可夫斯基音乐学院建立一百五十周年纪念活动。朱践耳闻讯特地委托林在勇把《朱践耳交响曲集》和《朱践耳管弦乐曲集》总谱及《朱践耳创作回忆录》带去赠送母校,还用中俄双语送上了对母校一百五十周年的祝贺,并郑重地写下了“前莫斯科柴可夫斯基音乐学院毕业生和前上海音乐学院教师、现94岁的作曲家朱践耳”的落款。当“柴院”院长在院庆纪念大会上,向全院师生展现朱践耳赠送的这三本书时,场内掌声雷动,对这位中国耄耋校友表示感谢!院长在纪念大会上高兴地说朱践耳赠送的三本书是“柴院”庆贺建立一百五十周年收到的珍贵礼物。朱践耳对母校及他的老师一直心怀感激,希望他的作品能够在母校作一次汇报演出,可惜他最终未能如愿。不过,在他逝世一年后的2018年春天,在他夫人舒群和陈燮阳的联络推动下,陈燮阳指挥俄罗斯国家交响乐团在“柴院”举行了朱践耳题词的“感恩母校”的《天地人和》音乐会,演出朱践耳的《第二交响曲》《节日序曲》《欢欣的日子》及唢呐协奏曲《天乐》、交响诗《百年沧桑》,受到“柴院”师生和院外听众的热烈欢迎。此后由广东音像出版社有限公司出版了这场音乐会实况的唱片。

党和人民高度重视和评价朱践耳在音乐创作中取得的赫赫成就,他也获得了海内外许多顶级和优秀奖项,可以说,他是我国交响乐创作领域获奖最多的作曲家,有“玛丽·何塞皇后”国际作曲比赛唯一大奖、1991年上海市首届文学艺术个人杰出贡献奖、2003年第三届中国音乐家协会颁发的“金钟奖”终身荣誉奖章等。朱践耳一生埋头创作,低调处世。他说自己的创作只是为后人做一块铺路的石子,为年轻的作曲家提供自己创作的经验和教训。2016年他94岁,在写给爱乐者的一封信里,仍然满怀热情地寄希望于我国音乐界,亲切地说:“为了中国的交响乐创作和演出高峰,努力吧!”

朱践耳作为我国音乐界的一颗巨星,其博大的人格、辉煌的作品,定将在中外乐坛永放异彩!