“上海体验”与大内隆雄对创造社的戏剧译介

——以20世纪20年代在华发行的日语报刊为中心

2022-10-14裴亮

裴 亮

引言 作为“同时代”中国文学观察者的大内隆雄

在全世界范围内,没有哪个国家像日本一样从中国新文学诞生之初就对其表示出密切的关注。1949年以前日本对中国现代文学的译介与接受过程显示出极强的连续性、动态性与同步性。关于20世纪中日文学的互译与传播,中日两国学者已进行了广泛而深入的研究,但也存在着一些问题和薄弱环节,主要集中表现在:一方面,尚未对翻译文学作为异文化交流的“同时代史”价值给予足够的认识;另一方面,以往单向度的视角往往容易忽视中日文化交流的互动性与双向性。因而,对于“同时代”日本是如何译介和接受“同时代”中国现代文学这一问题,亟待从时代语境、译介路径、传播媒介等视角进行专门的考证和研究。

本文所关注的中国现代文学翻译家大内隆雄,20世纪20年代至40年代活跃在上海和伪满洲文坛,曾将创造社作家群体以及伪满地区作家群体的文学作品翻译成日语,并在《满蒙》《支那》①“支那”一词应予以摒弃和批判,为呈现文献历史原貌,本文所涉该词的日语报刊、著作均保留原词。《书香》等在华发行的日系报刊上进行介绍。大内隆雄,本名山口慎一,1907年出生于日本福冈。1921年,时年14岁的他随家人来到中国东北,随后就读于长春商业学校并开始学习汉语。1925年3月毕业后,他受“南满洲铁道株式会社(下文简称满铁)”资助入读上海东亚同文书院商务科。在上海求学期间,作为东亚同文书院文化考察教育环节之一,大内隆雄曾与森本辰治、日高清磨瑳、中崎一之组成“华南、滇越南沿线经济调查班”,于1928年5月至7月对汕头、厦门、香港、广东、云南、台湾进行了旅行调查。1929年3月毕业后,大内隆雄回到大连,进入“满铁”就职工作。②冈田英树:《文学中“满洲国”的位相》,研文出版社(日本东京)2000年版,第219页。大内隆雄从学生时代开始就对当时在中国展开的左翼运动持有浓厚的兴趣,并积极在当时的报刊杂志上发表时政报道与文艺评论。其中与政治经济有关的时论以山口慎一的本名发表,而文艺时评以及对中国作家作品的译介则多以大内隆雄的笔名发表。1932年年末因其左翼思想倾向被检举而遭“满铁”解雇。返回东京暂住一年后,大内隆雄于1935年再次回到中国东北。随后,他将自己关注的重心由时事政治转向了文学领域,再度开启文学评论与翻译活动,积极向日本介绍中国文坛发展的最新状况。这一系列翻译和评介活动,不仅有助于同时代的中国文学在日本的译介与传播,也能提供一种域外视角帮助我们重审原作被遮蔽的同时代的共性价值。

系统梳理中日学界对大内隆雄译介活动的研究状况可以发现,既有成果主要集中于他20世纪40年代对伪满文坛作品的翻译。③代表性的研究成果主要有:梅定娥《大内隆雄的翻译》(《外国文学评论》2013年第1期)、祝然《伪满洲国时期大内隆雄文学翻译活动研究》(《东北亚外语研究》2014年第2期)、单援朝《〈满洲文学〉中大内隆雄的翻译活动:作为“满人作家”的理解者与代言人》(《跨境:日本语文学研究》2016年第3期)等。近年来,日本爱知大学东亚同文书院纪念中心的石田卓生,结合日本外务省的第一手外交史料,梳理了大内隆雄在东亚同文书院的求学经历并详细考证了他从事左翼活动而被捕的经历,指出“满铁”退社是大内隆雄开始积极转向文学翻译的一个转折点。④石田卓生:《关于东亚同文书院教育的多面研究》,不二出版社(日本东京)2019年版,第220页。而事实上,1935年之前的翻译活动及其译作不仅仍有未被关注的缺漏,而且对于理解他后期完全转向翻译活动的职业选择而言,存在进一步补充讨论的空间与必要。

基于以上思考,本文聚焦于1925年至1930年间大内隆雄在上海东亚同文书院求学时期所从事的翻译活动。旨在通过对这位极具代表性的中日同时代文坛“中介者”在上海留学时期对中国现代戏剧作品译介情况的梳理,一方面试图厘清大内隆雄在此期间对戏剧产生兴趣并积极向日本文坛译介中国戏剧的背景与动机、底本与路径等译介史实问题,进而说明这一时期的译介活动与之后其以翻译家作为他职业选择之间的关联性。另一方面,也希望通过揭示一段中国戏剧作品经由在上海留学的大内隆雄之翻译而被译入同时代日本的过程,来阐明20世纪20年代后半期中国文艺作品与同时代日本何以能够产生“共振”的历史因缘。

一、内山书店的“沙龙体验”与《万华镜》中的戏剧活动

大内隆雄的文学翻译活动虽以1935至1945年为高峰期,但却肇始于上海求学时代。这一时期,大内经常光顾内山完造经营的书店。20世纪20年代的内山书店作为当时上海最大的人文书店之一,吸引了很多中外文化人士,而在沪的日本文人也多通过内山完造的介绍与中国文化界展开交流。以书店这一公共空间为载体,逐渐诞生了被称为“文艺漫谈会”的文化沙龙。店中附设的茶座便是“文艺漫谈会”的专用场所。此外,定期编印的沙龙杂志《万华镜》,亦成为中外文化交流的重要场域。

事实上,在文艺漫谈会频繁开展活动之前,以内山书店为纽带于1923年成立的“支那剧研究会”则被认为是文艺漫谈会的“前史”。①小谷一郎:《20世纪20年代日中近代文学交流与上海内山书店——以“支那剧研究会”及与田汉的关系为中心》,王建华译,上海鲁迅纪念馆编:《内山完造纪念集》,上海文化出版社2009年版,第108页。该会成立后,于1924年9月创办了会刊《支那剧研究》,发行人为内山完造。作为内山书店经营者与文化沙龙召集人的内山完造,曾言及“支那剧研究会”的会刊《支那剧研究》与沙龙发行的《万华镜》都是文艺漫谈会的分身。②内山完造:《花甲录》,岩波书店(日本东京)1960年版,第130页。如果将内山书店的文化沙龙视为一个具有延续性与多样性的整体,那么“支那剧研究会”及其后来的“文艺漫谈会”则可视为在不同发展阶段上的不同组织形式。“支那剧研究会”及其刊物所形成的“北京―上海―日本”交流网络,事实上为内山书店文艺沙龙的开设与后来《万华镜》的创刊奠定了人际网络的基础,也提供了可资借鉴的创办模式。

1923年,“支那剧研究会”作为上海日本人基督教青年会(YMCA)的下属组织而成立。唐越石在《脸谱展览会将开会》一文中记载了研究会成立的时间、发起人以及目的:“民国十二年十二月,旅沪日人三木、松本、竹内、塚本、向井、菅原等六君,以在中国研究政治之日人在在皆是,而研究艺术者则曾不一睹,于是有支那剧研究会之发起,至十三年一月二十一日始正式成立。”③唐越石:《脸谱展览会将开会》,《申报》1925年10月9日。据学者李莉薇考证“研究会的成员,除了塚本、升屋、竹内等5名日本人外,还有画家唐越石(负责舞台布置)、孙师毅(新剧演出家)、陈趾青(电影监制)等8名中国人”,“研究会所涉及的范围刚开始时仅限于京剧、昆曲,后来渐渐扩大到新剧(话剧)、电影、舞蹈、美术等各个方面”。④李莉薇:《1920年代上海的支那剧研究会与日本人的京剧研究》,《中国比较文学》2013年第4期。小谷一郎先生根据内山完造所辑录的《支那剧研究》第1辑至第5辑的要目,大约推测该会集中活动的时间为1923年至1926年期间。而从该要目中可以发现,大内隆雄亦曾以山口慎一的笔名在1926年刊行的第5辑上发表了《无法忘记丁子明》与《中国新剧潮》两篇文章。

大内隆雄1925年3月从长春商业学校毕业之后,于4月30日以“满铁”公费派遣生的身份入读东亚同文书院商务科,成为该校第25期学生。至1929年3月为止,在上海度过了为期四年的学生生活。而与大内隆雄共同参与过校内文艺部学生活动的第23期校友杉本胜比古曾详细回忆了当时大内隆雄如何以内山书店为中介来与上海作家群体开展交流并对中国文学产生浓厚兴趣的经过:

当时在校内,通过每年出版发行两次《江南》杂志,大内陆续发表了时论和文艺作品(中略—译者)。另外,前往北四川路的内山书店,在老上海内山完造先生的好意介绍下,书院学生也加入了鲁迅、田汉、郁达夫、郭沫若等人的交流圈。再加上以“满铁”社歌的词作者山口慎一(25期生)与山名正孝(26期生)等人为中心成立的文学社团,积极进行中国小说的翻译,并将撰写的自由诗、短篇小说、时事评论等大量刊登在在华日文报纸上,也引起了中国文化界人士的关注。⑤东亚同文书院大学史编撰委员会编:《东亚同文书院大学史——创立八十周年纪念志》,沪友会出版(日本东京)1982年版,第230页。(本文引文若无特别说明皆为笔者拙译)

大内隆雄1926年在《支那剧研究》发表文章时尚为刚入学半年左右的一年级学生。彼时,以翻译和研究“支那演剧”为目的的“支那剧研究会”通过组织讲演会、茶话会、观聚会的形式开展活动。成立之初,就邀请欧阳予倩主持“京剧教室”,以《谈二黄戏》《自我演戏以来》和王国维的《宋元戏曲史》等为教材介绍中国戏剧的发展情况。⑥李莉薇:《1920年代上海的支那剧研究会与日本人的京剧研究》,《中国比较文学》2013年第4期。研究会的核心成员塚本助太郎和升屋治三郎最先提议组织“文艺漫谈会”,其成员与众多中日文化名人也都积极参与其中。

据日本学者大桥毅彦考证,文艺漫谈会创始于1922年,但实际上1925年秋之后才正式开展活动。以文化沙龙性质开展活动的文艺漫谈会于1927年7月创办了会刊杂志《万华镜》。该杂志由当时位于上海北四川路魏盛里六九五号的内山书店发行,其创刊号的版权页面还刊载了“同人”名录。①大桥毅彦:《上海·内山书店文艺文化圈的形成始末——以文艺漫谈会杂志〈万华镜〉为中心》,《日本文艺研究》2009年第61号。从名单可知,当时参加这一活动的不仅有内山完造、塚本助太郎、升屋治三郎等“支那剧研究会”的成员,同时也有田汉、郑伯奇、郁达夫、王独清等活跃在上海的现代作家。时为同文书院学生的大内隆雄,不仅参与了“支那剧研究会”,同时也成为了“漫谈会”的主要成员,并经由内山书店而结识了当时活跃在上海的田汉、郁达夫、欧阳予倩、郑伯奇等创造社成员。《万华镜》创刊号发表的首篇文章即是他撰写的《对中国文学界的希望》,而发表于第3卷第2号的《诀别》也正是他从同文书院毕业之后将赴大连“满铁”任职之前书写自己离别心境的文章。赴任之后,他依然撰写了《大连杂咏》寄给《万华镜》刊发。由此可见,大内隆雄基本上全程参与了《万华镜》的创办与编撰活动。此外,《万华镜》中也大量刊载了中国戏剧方面的文章,比如连载了升屋治三郎翻译的冯乃超喜剧《县长(三幕)》(第3卷第1号、第2号),翻译了欧阳予倩的戏剧理论文章(第3卷第4号)等。大内隆雄在题为《上海文坛交游记》的文章中曾专设一节“田汉与欧阳予倩”记录在文艺漫谈会上现场聆听欧阳予倩以汉口花鼓戏为例来谈民众剧的讲演。②山口慎一:《上海文坛交游记(二)》,《满蒙》1928年12月号。这也成为了他后来翻译欧阳予倩《汉口的花鼓戏》一文的重要契机。

二、与创造社的“交游体验”和《满蒙》中的戏剧译介

1927年3月25日大内隆雄以山口慎一的本名在《上海每日新闻》上发表了公开信《写给郁达夫先生的信》。对此,郁达夫专门写了《公开状答日本山口君》谈及此事:“山口君,我确曾在内山书店会见过你。但是那时候相见匆匆,致我们不能深谈到中国的文艺界的趋势和现状。现在让我来借此杂志的余白,和你谈一谈。”③郁达夫:《公开状答日本山口君》,《洪水》1927年第3卷第30号。文中,郁达夫就大内所关心的创造社的文学观念、中国无产阶级文学的发展等问题进行了回应。而针对郁达夫的文章,1927年7月大内隆雄撰写《对中国文学界的希望》一文发表在《万华镜》创刊号上。他指出对于现阶段的中国文学界而言,“到民间去”、“文艺批评的确立”以及“报刊、剧场的建设”是他所寄予希望的三个发展方向。两个月之后,《万华镜》第2号上迅即刊发了郑伯奇撰写的回应文章《我们的步伐——回应山口先生的希望》。大内隆雄随后再次撰写了《支那文学的现在与将来》发表在1927年9月的《满蒙》杂志上予以详细回应。此外,在《上海文坛交游记》中,大内隆雄在记述了自己与田汉、郁达夫、郭沫若的交往之外,还专设“年轻的创造社同人们”一节记述了对郑伯奇、王独清、张资平等创造社成员作品的印象与感受,并对创造社的文学业绩表示了肯定:“我们要尊重这些年轻人的努力,对于他们所孕育和创造的东西,我想静静地守护,至少我个人是这么认为的。”④山口慎一:《上海文坛交游记》,《满蒙》1928年11月号。受到“支那剧研究会”与“文艺漫谈会”的熏陶,同时也出于与创造社诸君的交谊,学生时代的大内隆雄也积极地投身于中国戏曲以及创造社同人所著现代戏剧的介绍与翻译中,主要文章篇目整理如下:

戏剧评论文章:

(1)山口慎一.支那現代劇の概観(上).《支那》1927年第18卷2号.东亚同文会调查编纂部;

(2)山口慎一.支那現代劇の概観(下).《支那》1927年第18卷3号.东亚同文会调查编纂部;

(3)山口慎一.十八世紀の支那戯曲.《新天地》1927年2月号.新天地社;

(4)山口慎一.民衆芸術としての灘簧.《满蒙》1929年5月号.中日文化协会编;

(5)山口慎一.支那劇の女役について.《满蒙》1929年11月号.中日文化协会编;

(6)山口慎一.支那劇の女役について.《满蒙》1929年12月号.中日文化协会编。

剧作、剧评翻译:

(1)郑伯奇作、大内隆雄译.抗争(一幕劇).《满蒙》1928年5月号.中日文化协会编;

(2)王独清作、大内隆雄译.国慶日の前日1(一幕戯曲).《日支》1929年第2卷2号.日支问题研究会编;

(3)王独清作、大内隆雄译.国慶日の前日2(一幕戯曲).《日支》1929年第2卷4号.日支问题研究会编;

(4)欧阳予倩作、大内隆雄译.勇ましき主婦(一幕劇).《满蒙》1929年6月号.中日文化协会编;

(5)欧阳予倩作、大内隆雄译.漢口の花鼓戯.《满蒙》1929年7月号.中日文化协会编;

(6)王独清作、大内隆雄译.楊貴妃の死.《满蒙》1929年7月号.中日文化协会编;

(7)王独清作、大内隆雄译.楊貴妃の死.《满蒙》1929年8月号.中日文化协会编;

(8)欧阳予倩作、大内隆雄译.支那音楽と日本音楽との関係.《满蒙》1929年8月号.中日文化协会编;

(9)丁西林作、大内隆雄译.酒後(戯曲).《日支》1929年第2卷9月号.日支问题研究会编;

(10)田汉作、大内隆雄译.名優の死(二幕悲劇·第一场).《满蒙》1929年10月号.中日文化协会编;

(11)田汉作、大内隆雄译.名優の死(二幕悲劇·第二场).《满蒙》1929年11月号.中日文化协会编;

(12)田汉作、大内隆雄译.名優の死(中幕補).《满蒙》1929年12月号.中日文化协会编。

从以上篇目可以看出,大内隆雄在剧评与译作两种形式之间进行了有意识地区分。在翻译他人剧作时全部使用了大内隆雄的笔名,而在发表主观评论时则使用了山口慎一的本名。在评论对象上多侧重地方(民间)戏曲,而在剧作翻译上则基本围绕在上海有过实际交往的田汉、王独清、郑伯奇、欧阳予倩的戏剧作品展开。

其中,《十八世纪的支那戏曲》是关于18世纪中国古典戏剧的、学术性非常强的文学史专论。文章介绍了孔尚任、洪升、舒位、杨潮观、蒋士铨等他认为具有代表性的剧作家及其作品,并总结认为从康熙后期至嘉庆前期是近代中国戏剧发展的全盛时代,而清代的戏曲本身亦是集合了汉赋、六朝骈文、唐宋古文、唐诗宋词、元曲杂居以及明代传奇等多种文学样式与经典元素于一身的集大成者,充分体现了康乾盛世时期的个性特征与时代精神。而分上、下篇发表的《支那现代剧概观》虽然是在参考向培良《中国戏剧概评》基础上完成,但仍能显示出他对当时现代戏剧发展的整体把握。尤其是对创造社诸君的剧作所做的“郭沫若以教育训诫为代表,郁达夫以感伤抒情为代表,田汉则在二者之间”的评价,不仅显示出他对创造社成员戏剧作品本身有相当程度的关注与阅读,同时也显示出他敏锐的判断力与艺术感悟力。

而在剧作译介方面,大内隆雄的选择对象主要集中于创造社成员。事实上,这种关注贯穿了他的整个上海求学时期。比如,在《支那新文学街逍遥》一文中大内隆雄言及自己追看《南国》月刊的经历:“田汉的《南国》终于办成了一份优异的月刊,它的创刊号已于5月份出刊。刊载了他的《名优之死》《黄花岗》等剧作。我相信,他的剧作迟早会被介绍到日本吧。”①山口慎一:《支那新文学街逍遥》,《满蒙》1929年6月号。可见,从大内隆雄读到《南国》创刊号上田汉的戏剧作品开始,他就计划要将其翻译成日语介绍到日本。而他在译完第二幕后的“译者附记”中记载道:“我看过由田汉自己来编演这个剧本。当时是在艺术大学鱼龙会上表演的试演。坏丈夫是由田汉的朋友唐槐秋来扮演,在舞台上不时地大声吆喝,令人难忘。”②田汉:《名优之死(二幕悲剧·第二场)》,大内隆雄译,《满蒙》1929年11月号。可见,最终使他决定翻译《名优之死》这部剧作的重要因素,就直接来自于他难以忘怀的现场观剧体验。

大内隆雄为其译作所选择的发表“阵地”以《满蒙》杂志为主。这无疑与他作为“满铁”公费派遣生的身份密切相关。1906年11月日本在伪满洲殖民地区成立了最大的公司“南满洲铁道株式会社”来经营铁路运输业。而以“满铁”的设立为契机,大量日本人移民至满洲。与此同时,在“满洲开发”政策的引导下,在满日本人开始从事杂志、报纸等出版行业,进而开启了文化开发事业。1920年9月由“满蒙文化协会”③1920年创立,1926年更名为 “日中文化协会”,1932年又改回“满蒙文化协会”。主办的日语杂志《满蒙之文化》于大连创刊,后于1923年4月改称《满蒙》。该杂志的编辑大半多为“满铁”的职员,作者也大多与“满铁”有关联。④田中仁编:《21世纪东亚的历史问题——思索与对话的政治史论》,法律文化社(日本京都)2017年版,第108-110页。

事实上,《满蒙》在1920年代创刊初期就比较注重译介中国的民谣、地方戏曲等民间文学作品,并将其视为可以为在满日人以及日本民众提供了解中国风土民情的重要手段之一,故而组织了多次专题性的介绍与讨论。例如,刊载了大内隆雄《上海文坛交游记》一文的1928年11月号,同期还组织刊发了《昆曲与韩世昌的表演(评论)》的评论专辑,共计刊发了十篇评论与一组韩世昌素描图。此外,刊载了大内隆雄《关于支那剧的男旦》一文的1929年11月号,同期也组编了关于当时戏曲名旦的评论专辑,共计刊发了六篇评论与一组舞台装扮素描图。这些代表性的专辑都从侧面反映出该杂志的办刊主张:相比于军事上的统治占领,其更加注重以作为软实力的“文化”“文明”之建设为基础来进行殖民策略的推进。

三、《书香》所载留学时期的“读书体验”与译介材源

在上海东亚同文书院求学时期,大内隆雄在业余生活方面除了参加学校组织的华南、滇越南沿线调查旅行,作为校友会干事组织校内的学生活动以外,他还非常热衷于搜集和阅读当时出版的各种中国现代文学出版物。⑤石田卓生:《关于东亚同文书院教育的多面研究》,不二出版社(日本东京)2019年版,第238页。即便在当时学校所在地距离市中心约需一个多小时车程而且实行全面寄宿制的情况下⑥东亚同文书院大学史编撰委员会编:《东亚同文书院大学史——创立八十周年纪念志》,沪友会出版(日本东京)1982年版,第553页。,光顾上海各大书店搜罗最新的文学类书籍、报刊仍是最令大内隆雄愉悦的活动之一。他曾在发表于《书香》杂志上的《上海的书店》一文中细数了上海主要的书店街所在的位置,以及各条街区所有书店的特点、经营门类、读者口碑,宛如在纸上铺陈开了一幅文字版的上海书市地图。

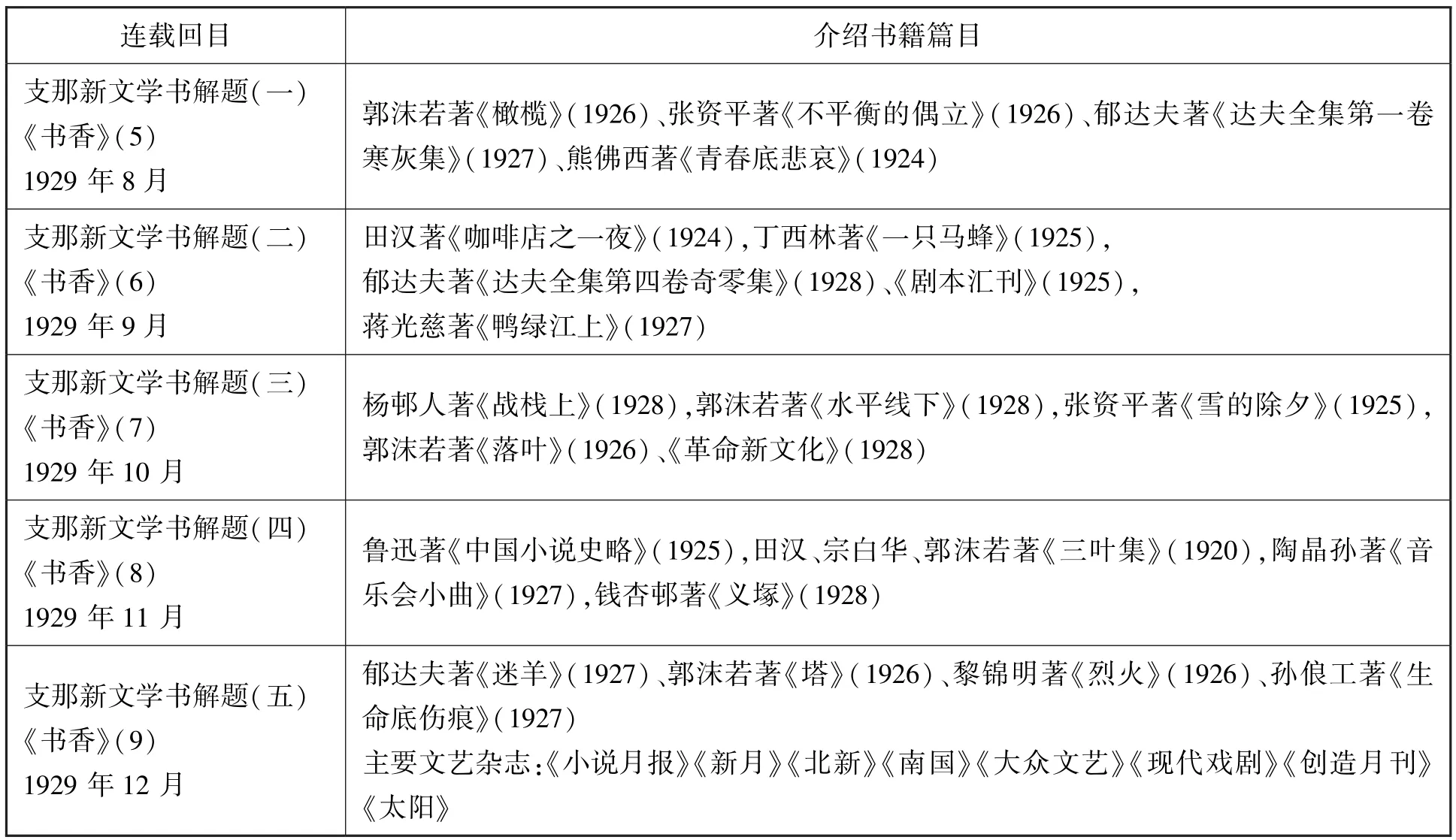

1907年4月,“满铁”将总部从东京迁到大连,然后以大连为基地,沿南满铁路北上,将铁路沿线地区纳入殖民范围。《书香》最早由“满铁”大连图书馆于1925年4月10日创刊,1926年3月第12期之后一度中断,1929年4月以“满铁各图书馆报”《书香》的题头再次刊行,至1944年底共出版158期。大内积极将自己的阅读体验与感想曾在该报上以《支那新文学书解题》为总题进行系列连载。文中涉猎书目如下表:

表1 《书香》杂志连载中大内隆雄所介绍的新文学作品篇目

从以上篇目可知,在这个以“新文学”为对象的书籍评介栏目中,大内隆雄所推崇的依然主要是创造系作家的作品。其中郭沫若的作品更是多达5部,紧随其后的是郁达夫(3部)与张资平、田汉(各2部)。在体裁方面,比较注重介绍小说与戏剧。而在这个以“解题”为旨归的系列中,大内隆雄除了详细地罗列书籍的版本情况、收录篇目等信息之外,更重要的是针对该作品做出他自身独特的阅读感受与评价。例如,对田汉《咖啡店之一夜》的介绍不仅做出了相应评价,还解释了他与作者、与该作品之间的渊源关系:

无论哪一部(田汉的剧作-译者注)都是极具浪漫主义色彩的作品,也绝对是中国早期戏剧界中大放异彩的作品。《午饭之前》曾由田汉自己亲自翻译成日语刊于《改造》杂志的“现代支那号”上。前一年也曾有人翻译过发表在《满蒙》上。数年前,在上海的日本学生按汉语原版演出《获虎之夜》这出外语剧目时,因为我也曾参加了演出故而记忆深刻。当时我们在学校演出后,又在日本人俱乐部演过。田汉来看了,还有欧阳予倩和正在沪上游访的谷崎润一郎也专程来观看。因为我自己也翻译过,有机会的话想要发表出来。①山口慎一:《支那新文学书解题(二)》,《书香》1929年第9号。

大内隆雄不仅对当时田汉作品的日语翻译情况了如指掌,而且也积极寻求机会来向日本推介田汉的剧作,甚至实质性地参与到田汉作品的排演活动中。足见在上海求学时期的他在内山书店文化沙龙的启蒙下,在与创造社青年作家交谊的感召下,对当时在上海蓬勃展开的现代戏剧演剧活动产生了浓厚的兴趣。

大内隆雄最初选择翻译的剧作是郑伯奇于1927年8月创作完成的一幕剧《抗争》,该作品初刊于《创造月刊》1927年第1卷第8期。关于该剧,他曾在《上海文坛交游记》中言及:“郑伯奇早先已经在这本杂志的5月号上发表了戏曲《抗争》,这是大家都知道的。在这之后他也致力于小说和剧作的创作。他最近的作品《帝国的荣光》就发表于《创造月刊》第2卷第1期。”①山口慎一:《上海文坛交游记》,《满蒙》1928年11月号。从大内隆雄译本发表的时间节点1928年5月以及他在《支那新文学街逍遥》(《满蒙》1929年第6月号)中提及定期购读《创造月刊》的记录来看,此篇应是他直接以《创造月刊》上的初刊本为底本译出。从以上关联性出发,《杨贵妃之死》则应译自王独清发表于1926年《创造月刊》第1卷第4期的《杨贵妃之死》。

以上两篇是译者自己没有明确标明底本但可以根据相关记述进行推测的情况。而在《泼妇(一幕剧)》一篇结尾的“译者附记”中,大内隆雄则明确标注 “底本剧本彙刊第一集(上海戏剧协社)1925年上海商务印书馆出版”。关于《剧本汇刊》,大内隆雄曾在《支那新文学书解题二》(1929年9月)中做过详细介绍。该剧集收录了欧阳予倩的独幕剧《泼妇》、王仲贤的独幕剧《好儿子》以及洪深的翻案四幕剧作《少奶奶的扇子》。尤其提及《泼妇》这个作品曾被翻译发表于1929年《满蒙》的6月号上。关于另一篇王独清的剧作《国庆前一日》,大内隆雄也在“译者附记”中明确提及此篇译自《创造月刊》1928年第2卷第4期。田汉的名作《名优之死》大内隆雄总计分三次译出,翻译经过相对较为复杂。最初,田汉在1929年《南国月刊》第1期上发表了《名优之死:两幕悲剧》。根据大内隆雄译者附记的说明,该剧本面世后立刻在艺术大学进行了试演。大内隆雄以及田汉本人都曾去观看了表演。或许是根据现场的舞台演出情况,随后田汉在同年第2期的《南国月刊》上又追加补发了《名优之死:中幕补(续)》,才最终使这个剧作完整。大内隆雄在“中幕补”部分的“译者附记”中针对此情况的来龙去脉进行了详细的说明:

译者附记。本文是田汉在《南国》第二期中作为中幕的补充而发表的。也就是说,它是穿插在已经发表的前一幕之后的中间部分。在鱼龙会上演时还没有加进去。这个补充对整个剧目都起了很好的效果,可以说它使得“名优之死”变得更完美了。②田汉:《名优之死:中幕补(续)》,大内隆雄译,《满蒙》1929年12月号。

很显然,这篇名作的翻译底本亦即《南国月刊》上分两次发表的初刊本。由此附记也可断定大内隆雄不仅非常关注田汉的文艺动向,对其作品发表状况亦是了如指掌。

结语 作为理解同时代中国之“路径”的文学“译介”

20世纪20年代内山书店的文化沙龙,在被视为中日文化界交流的一个公共文化空间而被屡屡提及的同时,却因文艺漫谈会会刊《万华镜》等相关资料纷失而致使其真实面貌尚未被完全揭示。前文通过梳理大内隆雄与“支那剧研究会”、内山书店文艺漫谈会的关联,在一定程度上印证了内山书店文化沙龙内部各组织之间的承继关系,也进一步厘清了上海时期的大内隆雄与以郁达夫为首的创造社同人之间的文学交往关系。而1928年前后正是创造社集体从“文学革命”转向“革命文学”的时期。与创造社诸君的交流,无疑与“大连时期”大内隆雄对无产阶级文学的关注以及因左翼思想而被检举等人生重大转折有着密切关联。通过对东亚同文书院时期大内隆雄以内山书店文艺漫谈会为中介所经历的“沙龙体验”“交游体验”“读书体验”进行梳理,我们能清晰地看到这些丰富多元的“上海体验”对于1935年重返“新京”之后大内隆雄完全转向对伪满洲文学的译介而成为名副其实的“翻译家”而言所具有的“前史性”意义。

作为战后日本学界现代中国研究开创者之一的竹内实在《作为同时代的中国》中明确提出“同时代中国”的概念。出生于1949年,几乎与新中国同步成长的竹内实在观察作为他者对象的中国思想、文学和历史之时,天然会有一种虽身在其外而又感同身受的“同步”意识。这种共时感促使他思考和处理中国问题时,往往去注意作为“同时代史”的中国问题。这种研究方法与传统“汉学”“中国学”侧重历时性的研究和静态性的学理考证相比,保持了一定的共时感与对话性,形成了一种同时代史的属性。他不仅将中国视为一个具有独立体系的“对象”,而且通过不断地往来、体验、感知“同时代”的中国,来思考中国问题、中国形象的同时代史意义。①竹内实:《日本人的中国像》,春秋社(日本东京)1966年版,第1页。竹内实的“同时代”中国论启发我们在研究中日之间的文学互译与传播问题时,不能只在日本的内部、也不能只在语言转换的范畴谈论,而是需要考虑在中日之间乃至整个东亚区域之间相互交融又彼此纠缠的种种历时因缘和文化关联。

如果说竹内实为我们从译介学的视角来探讨20世纪中日文学交流史提供了“同时代”的观念视野,那么大内隆雄则是以其自身文学路径的选择与具体的翻译活动为我们提供了经由翻译而来理解同时代中日之间如何实现经验共振、文化交流的具体方法。

大内隆雄在上海东亚同文书院留学时所写的《支那文学的现在与将来》一文开头就直截了当地提出了两个掷地有声的问题:“当今的中国正在流行的是什么样的文学?未来又会往什么方向发展?”②山口慎一:《支那文学的现在与将来》,《满蒙》1927年9月号。这一连串的问题既是自问,亦是抛给以郁达夫、郑伯奇为代表的中国新文学作家。这里面首先包含了大内隆雄当身处同时代中国与新文学相遇之时,他对这种新文学的关心与好奇:从何处诞生而来?又要发展到何处去?内在于其中的其实是中国“新”的文学是如何发生、文学革命与五四新文学运动之后中国文学往何处去等一系列的重大问题。而身为日本人的大内隆雄之所以会关注彼时尚未完全成熟的“新文学”,主要在于他延续了古来日本师法中国的思维惯性,试图找寻作为同时代自我镜像的他者中国,有何可以继续供日本学习与借鉴。不过,学习对象“为何必须是新文艺呢”?大内隆雄在稍后发表的《关于支那社会新文艺之我见》中开门见山地提出了他的思考:

当前文艺的一个特征是文艺与社会的紧密交涉。这源于现代人已经不可逃避地被卷进社会的漩涡这一事实。如此一来,社会性文艺的诞生,真是必然且理所当然的现象。面对这一趋势,即便是中国也不例外。③山口慎一:《关于支那社会新文艺之我见》,《新天地》1927年1月号。

由此可见,大内隆雄最核心的文艺批评观念是,他认为从社会性的角度来对同时代的中国文艺进行观察是行之有效的方法。这种判断源于他认为当代文艺最大的特征之一,就在于它和社会的发展密不可分。由于生活于现代社会中的人不可避免地要被卷入社会发展的浪潮之中,所以社会性的文艺必然诞生。文艺成为了社会性的重要投射与载体,故而作品是否能带给同时代的日本以思考或启示,也就成为了他选择译介对象的重要因素。

正是这样的视角与认知指导着大内隆雄对中国正在发展中的新文艺积极地展开同步的阅读、观察与译介。而无论是从大内隆雄积极开展的译介活动本身,还是他试图通过文学译介来了解同时代中国的理念与诉求,我们都能从中深刻体认到文学翻译这一通过语言文字的转换把原作引入到一个全新文化圈的行为本身,不仅仅只是单个文学作品在另一种文化语境中的跨语际再现,也是一种语言文字所承载的思想文化、思维方式的越境,更是作为文化中介者的译者在观察外部世界与审视内部语境之后所做出的一种同步体验、交互理解的动态传播。这无疑是我们理解大内隆雄缘何选择以翻译中国文学为志业的重要基点,也是我们今天来清理和研究这段翻译往事的价值和意义所在。