后真相网络舆情中大学生行为影响因素研究

2022-10-13张雨强

王 帅 张雨强

(1.济南大学 研究生院,山东 济南 250022;2.曲阜师范大学 教育学院,山东 曲阜 273165;3.曲阜师范大学 基础教育课程研究中心,山东 曲阜 273165)

在信息化社会,数字化和网络化已成为社会交往的基本方式。数字化和网络化极大地压缩了交往的时间和空间,同时也引发了一个新的社会现象:社交媒体上充斥着大量诸如谣言、人造消息和反转新闻之类的虚假信息。这些虚假信息“在网络舆论空间中出现的频率越来越高,情感判断超越事实”[1]110,传统证据标准的虚无化标志着我们已进入“后真相时代”。真相的衰退导致个体质疑、辨析、推断、反思能力的缺失,同时也造成组织的权威性和公信力的丧失。大学生因兴趣、爱好、社交圈子等因素的影响,在社交媒体尤其是新媒体的推动下,容易形成圈层化的网络社群,互联网已愈发成为他们获取信息、表达想法、参与社会的主要场所。值得注意的是,近年来网上有关网络舆情的后真相事件屡见不鲜。大学生作为受众,大规模地表现出顺从于自身或圈层化社交媒体中的情绪、立场或刻板印象,做出了轻率的情绪化判断[2]20。这些现象是当前我国网络思想政治教育面临的新课题和新挑战,落实高校立德树人根本任务亟需关注大学生在后真相网络舆情中的行为现状及其影响因素。

一、文献综述

认知,情感和意动的三方分类起源于18世纪的官能心理学,后来被19世纪的苏格兰、英国和美国的心理学家一直沿用至今。学界将此种分类称为“心理三部曲”[3]107。威廉·麦独孤(William McDougall)认为人的行为的基本动力是本能,每种行为都含有对事物的认知,对事物的情感和趋向或躲避事物的意动[4]31,因此需要从认知、情感、意动三个方面去描述和分析行为。研究者普遍认为“后真相”事件扰乱了人们对事实和现实的认知,事实和客观现实被情绪和偏见所压倒,因此人们选择他们自己相信的现实。伦巴迪(Lombardi)研究了认知发展和观念、态度变化的关系,发现认知在观念和态度变化过程中起着重要作用[5]35;同样谢弗里耶(Chevrier)和辛格(Singh)的研究表明,认知判断是评估信息真实性、可信度和确定性的重要工具[6]1。辛纳特拉(Sinatra)和赛拉尼亚(Seyranian)关于动机、情绪影响态度和观念转变的研究发现消极态度是阻碍个体深入了解内容的障碍[7]259;撒克等人(Thacker et al.)对于误解的研究表明,积极情绪预示着更多的观念改变和更积极的态度,而消极情绪则预示着更少的观念变化和更多的消极态度[8]1085。洛伦佐·杜斯等人(Lorenzo-Dus et al.)从社会行为的范式出发,发现心理距离和去个体化会造成群体的两极分化现象[9]2578;张春颜和刘煊从“后真相”视角切入,通过48起案例的分析,发现主体行为可大体划分为随波逐流的“一边倒”式和自我纠偏的“钟摆式”两种类型[10]58;马璇和焦宝从情绪场域对“后真相”事件进行了分析,认为应“从认知层面上深刻认识后真相时代公众及其信息需求的变化,从态度层面上积极呼应公众情绪并加以疏导,从行动层面上顺应时代变化向真相追寻者角色转变”[11]167。

综合已有文献,尽管不同研究者的观点不尽相同,分析问题的角度却基本包含了认知、情感和意动三个要素。认知代表着人们获得知识、信息加工、应用知识的过程[12]2;情感是与人的社会性需要相联系的主观体验[12]41;意动与认知、情感同为态度的组成部分,态度代表了个体对人、事、周围的世界所持的持久性与一致性的倾向[12]99。但既有研究仍有以下不足之处:第一,既有研究大多基于某个独立视角,或聚焦于认知对观念和态度变化的作用,或关注情绪对观念和态度的影响,或围绕行为结果的某种生成因素,缺乏包含认知、情感和意动三个维度的整合式研究;第二,既有研究对大学生群体这一研究对象未给予足够的关注;第三,既有研究多采用定性方法,缺乏量化实证研究。基于此,本研究以后真相网络舆情为切入点,从大学生参与后真相网络舆情的行为现状和影响因素相结合的角度,围绕以下问题展开分析探讨:一是大学生网络行为现状,二是探索影响大学生在后真相网络舆情中行为的因素。

二、研究设计

(一)研究假设

认知是一种了解和理解的过程,通过编码、存储、处理和检索信息来解决“是什么”的问题;情感是对感知、信息或知识的情感解释,解决对事物、观念等“怎么样的”看法问题;意动将认知、情感和行为联系起来,解决“为什么”的问题[13]。本研究以认知-情感-意动框架作为理论基础,提出以下假设:

H1:大学生对后真相网络舆情的认知程度将正向影响其参与和传播后真相网络舆情;

H2:大学生对后真相网络舆情的情感体验将正向影响其参与和传播后真相网络舆情;

H3:大学生对后真相网络舆情的意动程度将正向影响其参与和传播后真相网络舆情。

(二)调查程序与对象

采用随机抽样的方法,研究样本来自山东省6所高校。利用线上问卷调查平台进行问卷发放,调查时间为2021年11月26日至2022年1月30日,共收到问卷1558份,因部分问卷答题时间不足60秒,数据清洗后获得有效问卷1335份。其中,男性占样本总体的44.3%,女性占55.7%;学历分布方面,专科生占样本总体的4.7%,本科生占90.6%,研究生及以上占样本总体的4.7%;高校性质均为公办普通高等学校,本科层次5所,专科层次1所。

(三)问卷设计和变量测度

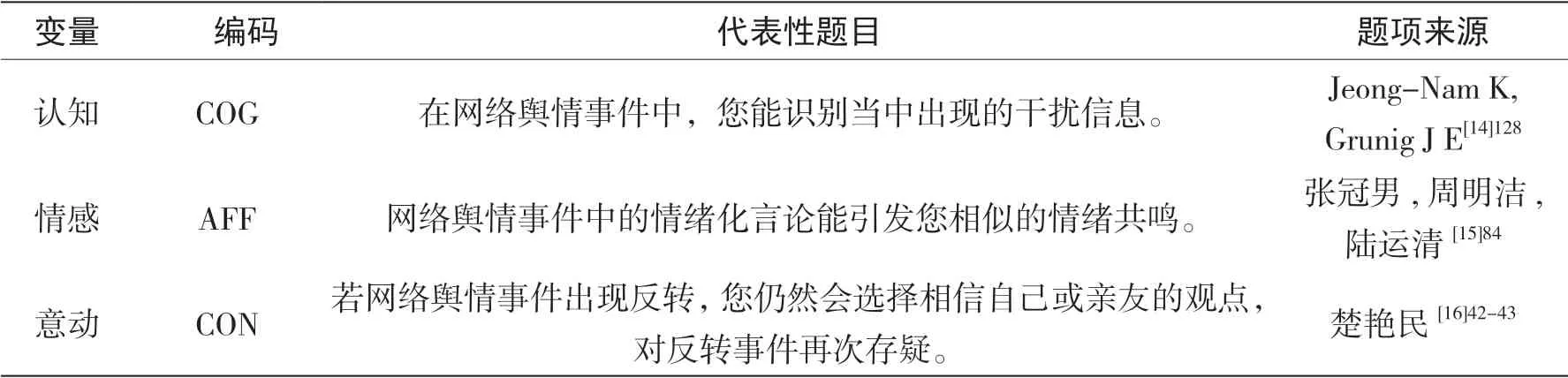

根据研究假设,需从认知、情感、意动三个维度对研究对象进行观测,因而需要确立多个变量。本研究所用调查问卷在借鉴国内外较为成熟量表的基础上,结合研究主题和内容进行了修改和完善。问卷共有两部分。第一部分为基本信息,主要采集大学生的性别、年龄、学历层次、上网时长、关注舆情频次、信息来源、为何关注、参与和传播等方面的统计特征数据,主要用于了解大学生网络行为现状。第二部分全部为等级选项题,主要了解大学生在网络舆情事件中行为的影响因素,包含认知、情感、意动三个维度。问卷采用李克特五点式递增计分:完全符合为1分,比较符合为2分,以此类推,直到完全不符合为5分。为保证问卷的信度和效度,本研究先设计了初步调查问卷,进行了小样本的预测试,并针对问卷的内容、格式和题项再次修改完善,形成正式问卷。

表1 问卷变量测度表

(四)信度和效度检验

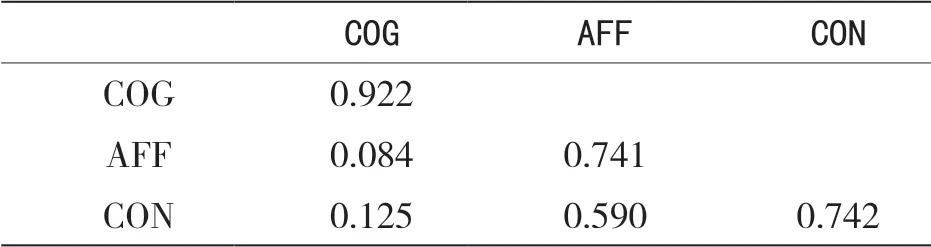

对量表进行探索性因子(EFA)分析,通过主成分分析和最大方差法旋转后提取出3个公因子,根据因子载荷,分别命名为认知因子(COG)、情感因子(AFF)和意动因子(CON)。本研究采用Cronbach’s α系数作为评价问卷信度的标准。根据表2可知,除COG的信度系数值为0.643外,AFF和CON信度系数值均大于0.8,表明问卷信度质量较高,且CICT值均大于0.4,因此各个题项不应该被删除处理。效度分析通过检验内容效度、聚合效度和区分效度来进行。本研究在综合已有研究的基础上,借鉴较为成熟的量表,将研究议题融入到相关量表中,经过预测试后进行修订和完善,因此具有较好的内容效度。运用AVE(平均方差萃取)和CR(组合信度)进行聚合效度分析。如表3所示,3个因子对应的AVE值均大于0.5,且CR值均高于0.7,意味着具有良好的聚合效度。如果某因子AVE平方根值,大于该因子与其它因子的相关系数绝对值,并且所有因子均呈现出这样的结论,则说明具有良好的区分效度。根据表4可知,因子的AVE值的平方根(对角线)均大于与其他因子之间的相关系数,表明区分效度良好。

表2 信度检验结果

表3 聚合效度检验结果

表4 区分效度检验结果

三、数据分析

(一)共同方法偏差检验

为防止“同样的数据来源或评分者、同样的测量环境、项目语境以及项目本身特征所造成的预测变量与效标变量之间人为的共变”[17]942,对问卷收集的数据使用Harman单因素检验进行共同方法偏差的检验。共提取了15个特征根大于1的公因子,其中第一个因子的方差解释率为40.93%,未超过50%的阈值,表明共同方法偏差问题并不严重。

(二)大学生网络行为现状描述

接受问卷调查的1335人中,有312人表示自己平均每日上网时长在1至3小时,另有617人表示自己平均每日上网时长在3至6小时。两类人群所占比例合计达69.6%,这与中国互联网络信息中心发布的第49次《中国互联网络发展状况统计报告》中公布的调查数据是相适应的[18]13。针对上网时关注网络舆情频率的调查,只有16人表示从不关注网络舆情事件,仅占比1.2%。对于为何关注某网络舆情事件,梳理后可知原因主要有三方面:一是网络舆情事件是某段时间内的热点事件,受关注度高;二是与受调查大学生的利益相关;三是受调查大学生对事件本身感兴趣。关于“在网上获取网络舆情的渠道”的调查为多项选择题,进行多重响应分析,具体结果见表5。根据结果可以发现,受调查的大学生有多种获取网络舆情信息的渠道,响应值最高的为即时聊天软件类渠道。

表5 获取网络舆情渠道多重响应分析结果

(三)大学生在网络舆情事件中的认知、情感、意动和行为的回归分析

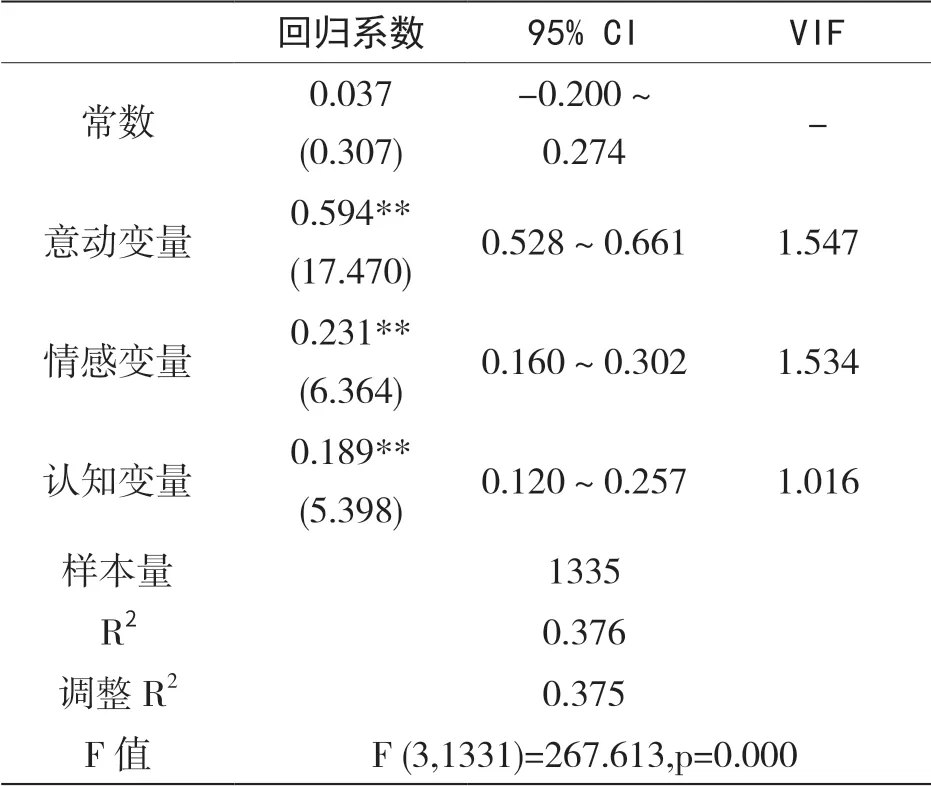

线性回归分析是研究一个或多个自变量与一个因变量之间是否存在某种线性关系的统计学方法[19]360。通过回归分析可以判断自变量是否对因变量有影响,影响方向及影响程度情况。根据本研究的研究假设,即大学生对后真相网络舆情的认知程度、情感体验和意动程度将正向影响其参与和传播后真相网络舆情,因此,将调查问卷中大学生“参与和传播后真相网络舆情”命名为行为变量,并将其设为因变量。分别计算认知因子、情感因子和意动因子下各题项的平均值,命名为认知变量、情感变量和意动变量,并将以上三个变量设为自变量。进行多元线性回归分析,结果如表6所示。根据表6可知,模型R ²值为0.376,意味着认知变量、情感变量和意动变量可以解释行为变量的37.6%的变化原因。对模型进行F检验时发现模型通过F检验(F=267.613,p=0.000<0.05),说明认知变量、情感变量、意动变量中至少一项会对行为变量产生影响关系,以及模型公式为:行为变量=0.037+0.594*意动变量+0.231*情感变量+0.189*认知变量。另外,针对模型的多重共线性进行检验发现,模型中VIF值均小于5,意味着不存在着共线性问题;并且D-W值在数字2附近,因而说明模型不存在自相关性,样本数据之间并没有关联关系,模型较好。最终具体分析可知:认知变量的回归系数值为0.189(t=5.398,p=0.000<0.01),情感变量的回归系数值为0.231(t=6.364,p=0.000<0.01),意动变量的回归系数值为0.594(t=17.470,p=0.000<0.01)。

表6 多元线性回归结果

四、结论及讨论

(一)基本结论

本研究通过问卷调查的方式收集了6所高校大学生群体的样本数据,借助认知-情感-意动理论框架讨论分析了大学生在后真相网络舆情中的行为现状和影响因素,通过实证数据对研究假设进行了验证并得出以下结论:第一,认知变量的回归系数值为0.189(t=5.398,p=0.000<0.01),意味着认知变量会对大学生参与和传播后真相网络舆情产生显著的正向影响关系;第二,情感变量的回归系数值为0.231(t=6.364,p=0.000<0.01),数据结果表明情感变量会对大学生参与和传播后真相网络舆情产生显著的正向影响关系;第三,意动变量的回归系数值为0.594(t=17.470,p=0.000<0.01),说明意动变量会对大学生参与和传播后真相网络舆情产生显著的正向影响关系。

(二)相关讨论

结合调查,可以发现在一定程度上大学生在参与和传播后真相网络舆情时认知呈现圈层化,会受到自身圈层化网络社群的影响。群体的网络“再部落化”①因缺少与其他群体的交流,会进一步形成社群的封闭与集体固化,亦真亦假的情绪化现实会增强情感和好恶的影响力,干扰社群成员的判断力,诉诸情感和个人信念比实事求是更重要时,舆论升级甚至失焦便不可阻挡地使情绪带有导向性。网络行为体现了大学生在社会化网络评论力量和社会化网络权力博弈两个维度上的作用。评论具有交互性。无论是做出正面、中性还是负面的评论,都是一种情感性的表述,都能体现大学生对舆论事件所秉持的观点和对持有观点的阐释。社会化网络权力博弈的表层体现是不同圈层间的较量,秉持不同观点和态度的圈层会针对某一舆论事件展开讨论,在互相不能说服对方认同自己观点的情况下常常会引发网络骂战导致舆论升级;深层体现则是公民话语力量与政府治理间的博弈,二者理想的状态应趋于“合作性博弈”②,公民话语力量的崛起造就了“新意见阶层”③的出现,大学生群体作为新意见阶层的重要组成部分,力量彰显。

(三)对策建议

习近平总书记强调:“很多人特别是年轻人基本不看主流媒体,大部分信息都从网上获取。必须正视这个事实,加大力量投入,尽快掌握这个舆论战场上的主动权,不能被边缘化了”[20]29。后真相时代的舆论场域会影响大学生群体的信念、倾向、主张和态度。培养社会主义建设者和接班人务必要从网络的工具性和本质出发,稳固占领网络思想政治教育的高地。

1.坚守中国特色社会主义意识形态,不断提升网络话语权。思想观念多元化和社会思潮多样化一直向主流意识形态领域发起挑战,网络舆论作为双方交锋的“战场”,导向起着至关重要的作用,需要提升主流意识形态的网络与人的社会性需要相联系的主观体验。话语权要从认知、价值和目标三个方面入手,扩大意识形态工作的有效覆盖面,切实增强中国特色社会主义意识形态的吸引力和凝聚力。首先在认知方面,大力弘扬真、善、美的正面舆论,坚决抵制假、恶、丑的错误舆论,让中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信成为学生圈层的“地基”。其次,构建以社会主义核心价值观为引领的学生价值体系,在面对国家、社会和个体舆情时能用社会主义核心价值观规范自己的言行,让社会主义核心价值观成为学生圈层的价值“梁”“柱”。再次,引导大学生坚定理想信念,扎实学好知识,积极投身实践,让实现中华民族伟大复兴的中国梦成为学生圈层的群体目标。

2.针对大学生思想和认知特点,不断增强高校思想政治理论课的亲和力和垂直度。目前“00”后已经成为大学生群体的主要成员,他们对网络有着天然的熟悉度和依赖性,在保证其成长成才的同时也要确保其肩负起时代责任[21]59。思想政治理论课教学的开展效果对大学生的人生观、道德观、价值观与文化观的认知状况具有显著的正向影响[22]104,而提高高校思想政治理论课的效果需从亲和力和垂直度上下功夫。质言之,就是要用“互联网+”思维促进传统思想政治理论课模式的融合与转型。思想政治理论课的传统模式是以面对面的课堂教学为主,教师将整合过的专业理论知识和多媒体资源传授给学生。传统模式时间成本小,但也存在沟通效率不高的问题:教师在有限的课堂时间内将知识传递给学生,但教师无法完全判断出学生接受了多少。因此,高校思想政治理论课要建设融媒体,将既有共同点,又存在互补性的不同教学资源,在人力、内容、宣传、实践、体验等方面进行全面整合,“促进思政课的理论知识与现代化科技相互交融,增强学生的悦纳感”[23]184。 另一方面,针对后真相时代的舆论热点,思想政治理论课要有即时的体现,增强舆论正向引导的垂直度。高校的思想政治理论课教师要实时了解学生群体对舆情的几类观点,定位好学生与舆情间产生共鸣的情感诉求,围绕着党和国家的战略方针,将舆情的现实情况和利益关系讲全、讲深、讲透、讲明,潜移默化地化解矛盾。

3.通过美育培养学生的情绪体验。美育是一种感性教育,更是一种人格教育[24]9。与理性阐述相比,后真相时代里诉诸情绪的感性表达往往更能引起人们的关注,因此要加强对大学生的美育教育,培养学生的心灵美和行为美,锻炼其逻辑思维,避免他们出现情绪化判断。大学生美育可以按照费孝通先生提出的“各美其美、美人之美”去设计和构建。美育的“各美其美”就是要培养学生在欣赏并继承中华民族优秀文化的同时又能抵制民粹主义的侵蚀,真正具备发现美的人文素养;“美人之美”则是在做好爱国荣校教育的同时引导学生不妄自菲薄和盲目排外。情绪体验和逻辑思维双管齐下,努力培养学生的内在修为和外在成长,实现德智体美劳的全面发展。

4.培育学生群体中的“意见领袖”。多项研究发现,意见领袖是影响网民行为的一个主要因素,意见领袖在网络舆情中具有显而易见的推手作用[25]142[26]129[27]23。作为信息传播的关键节点,意见领袖可以对信息进行二次加工,向受其影响的受众灌输观点,促使受众形成与之意见一致的派系群体[28]56。在大学生群体中有很多品学兼优、受关注度广并且能勇于承担责任的代表,这部分学生就是潜在的培育对象。在网络舆情发生后,多个学生意见领袖就舆情事件形成统一的或同质的观点和态度,可以聚集受其影响的学生群体,避免群体的价值观念偏离。针对已经发酵且造成负向影响的舆情事件,学生意见领袖可以发出不同的观点和态度,即群体内部的对冲观点,削弱群体的一致性,阻止群体极化的产生。因此,从学生、学院、学校创建的自媒体的议程设置中,要增加学生意见领袖评论出现的频次,提高他们的影响力并进一步向外辐射,吸引其他学生向意见领袖的圈层靠拢;同时意见领袖还可以充当其他学生反映或申诉的媒介,在解决问题中增强主流声音的说服力。

注:

① 麦克卢汉的媒介理论认为,人类社会传播形态历经部落化、去部落化、再部落化的过程。部落文化基本等同于听-说文化,人生活在具有部落深度和共鸣的封闭社会中。拼音文字和印刷技术导致了部落化到去部落化的过程。电力技术让去部落化社会再次部落化。互联网时代,再部落化的典型特点是网络社群的出现。

② 博弈双方的利益都有所增加,或者至少是一方的利益增加,而另一方的利益不受损害,因而整个社会的利益是有所增加的。

③2008年中国互联网舆情分析报告中将关注新闻时事、在网上直抒胸臆的网民称为“新意见阶层”。