桉蝙蛾幼虫对桉树树干及其林下浅层土壤挥发物的嗅觉行为反应

2022-10-11许原张玉静熊运凡黄颖钟声朱昭华杨振德胡平

许原,张玉静,熊运凡,黄颖,钟声,朱昭华,杨振德,胡平*

(1广西大学林学院,广西南宁530004;2广西大学农学院,广西南宁530004;3广西国有博白林场,广西玉林537600)

0 引言

【研究意义】桉蝙蛾(Walker)隶属鳞翅目(Lepidoptera)蝙蛾科(Hepialidae),是我国本土多食性害虫和重大林木钻蛀性害虫(杨秀好等,2021)。桉蝙蛾初孵幼虫在林下腐殖质层生活,3龄幼虫从林下腐殖土转移上树,在蛀道口环状蛀食韧皮部,且蛀道不再愈合,使速生桉木材材质受损,严重的导致整株枯死或风折,造成重大经济损失(杨秀好,2013)。由于桉蝙蛾为害隐蔽,通常发现受害时间晚,防治困难,传统的人工物理及化学方法耗时耗力且效率低。近年来,利用植物挥发物进行害虫防治已有较多研究(陈元生等,2014;邱乐和王占娣,2019;吕建华等,2020;杨静美等,2020),将寄主植物挥发物制成植物源引诱剂具有环保、经济、生态控制等优点,具有广泛的应用前景(向玉勇等,2015;杨真等,2015)。因此,利用植物挥发物开发桉蝙蛾植物源引诱剂,对桉蝙蛾的防控具有重要意义。【前人研究进展】大量研究发现,植食性昆虫会对寄主植物释放的某些特异性化合物产生趋向行为(杜家纬,2001;严善春等,2003)。Wang等(2017)研究发现榆树挥发物(1)-(+)--蒎烯能显著吸引榆紫叶甲成虫();兴安落叶松挥发物3-蒈烯和水芹烯对松瘿小卷蛾成虫()具有吸引作用(狄贵秋等,2019);油松和樟子松挥发物(+)-3-蒈烯对红脂大小蠹()雌成虫有明显的吸引作用(刘敏等,2021)。成熟的巴特利特梨挥发物(2,4)-2,4-癸二烯酸乙酯对苹果蠹蛾()幼虫有较强的吸引作用(Knight and Light,2001);红松健康球果挥发物-蒎烯可显著吸引松果梢斑螟()幼虫(杜秀娟等,2010)。虫害诱导植物挥发物(Herbivore-induced plant volatiles,HIPVs)是植物受到植食性昆虫危害后所释放的挥发物,其在组分和含量等方面均与健康植物挥发物存在差异(娄永根和程家安,2000;黄安平,2014;王冰等,2021)。有研究发现,HIPVs会对一些植食性昆虫产生趋避行为(娄永根和程家安,2000;De Moraes et al.,2001;Rostas and Hilker,2002),这种行为可避免与同类竞争以及减小被天敌捕食或寄生的风险(Zalucki et al.,2002)。然而,随着研究的深入,发现在有些鳞翅目幼虫中同种虫害诱导植物挥发物相较于健康植物挥发物对其更具吸引力。Landolt等(2000)研究发现,已被苹果蠹蛾幼虫侵染的苹果果实比未被侵染的果实能吸引更多的苹果蠹蛾幼虫;在一项家蚕()嗅觉行为试验中,证实已被同种幼虫取食的桑叶相较未受损的桑叶有更好的引诱效果(Mooney et al.,2009);草地贪夜蛾()幼虫从卵团到分散取食的行为过程中,会利用被同种昆虫取食诱导的植物挥发物作为寄主植物定位和识别的线索(Carroll et al.,2008)。【本研究切入点】杨秀好(2017)调查发现,在一片8种树种混交的桉树林中,有70%的桉树受到桉蝙蛾幼虫为害而其他树种未受害,据此推测,桉蝙蛾幼虫从土壤转移到树干危害时,桉树树干挥发物对桉蝙蛾幼虫具有引诱作用;同时,林间常见多只桉蝙蛾幼虫聚集危害同一株桉树,且桉蝙蛾幼虫危害桉树后形成的木屑包周围也会发现低龄桉蝙蛾幼虫(杨秀好,2013)。目前,受桉蝙蛾危害后的桉树树干是否会产生吸引其他个体的挥发物尚不明确。【拟解决的关键问题】采用动态顶空吸附和气相色谱—质谱联用(GC-MS)技术对健康和受桉蝙蛾危害桉树树干以及桉树林浅层土壤昼夜释放的挥发物进行收集、鉴定和比较,运用随机森林算法筛选出重要的化合物;选择转移危害时的桉蝙蛾3龄幼虫进行Y型嗅觉仪行为测定,探究桉蝙蛾幼虫寻找寄主时土壤与桉树树干挥发物的状况,以及健康桉树树干与受桉蝙蛾幼虫危害桉树树干挥发物的差异,以探索桉蝙蛾幼虫由地栖环境向树栖危害的转移机制,为林间桉蝙蛾幼虫的生态防治提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验于2020年7—10月(桉蝙蛾幼虫上树时期)在广西南宁市高峰林场进行。选择胸径90 mm未被桉蝙蛾危害且长势良好的桉树作为健康桉树;在健康树旁,选择受单头桉蝙蛾危害的桉树作为受害桉树;取桉树林林地浅层腐殖土(50 mm)作为供试浅层土壤。

供试桉蝙蛾3龄幼虫均采自高峰林场,采集刚蛀入桉蝙蛾3龄幼虫的桉树带回实验室,将树干劈开取出幼虫置于培养皿中,供给半人工饲料饲养,以备嗅觉行为研究。饲养条件为室内自然光照、温度、湿度。

1.2 试验方法

1.2.1 挥发性物质的采集参考管维康等(2020)的方法,采用动态顶空吸附技术收集挥发物。使用透明烤箱袋(聚对苯二甲酸乙二酯,Jumbo,US)套住待测树干(浅层土壤),上下两端留进气口和出气口并垫上脱脂棉,使用橡胶皮筋和透明胶带绑紧密封,进气端依次连接装有活性炭的洗气瓶和装有超纯水的玻璃瓶作过滤空气用,出气端依次连接1.0 g装有Porapak Q吸附剂(80/100 mesh,CNW,Irelan)的吸附玻璃管和空气流量计,整套装置全部采用Teflon(四氟乙烯)管连接,进气口和出气口均连接在QC-1S大气采样仪(北京市劳保所科技发展有限责任公司)上。每隔12 h更换一次带有吸附剂的玻璃管,将昼夜的样品浓缩后混合成该处理24 h的挥发物样品,每处理3次重复。

1.2.2 挥发性物质组分鉴定使用气相色谱—质谱联用仪(7890B-7000D,Agilent,US)分析鉴定挥发性物质。色谱柱为HP-5毛细管柱(30 m×0.25 mm×0.25μm);升温程序:起始温度40℃,保持1 min,5℃/min升温至160℃,然后10℃/min升温至250℃。质谱电离方式为EI,电子能量70 eV,扫描质量范围50~550 amu,载气为氦气(流速1 mL/min)。利用NIST17谱库检索,结合人工读图分析鉴定挥发物的组成成分。采用峰面积归一法进行相对百分比定量。

1.3 统计分析

参考Mccormick等(2016)的方法,利用R Studio(R软件包randomForest)对挥发物数据进行随机森林(Breiman,2001)分析。随机森林算法可计算出每个化合物的平均准确性下降(Mean decrease in accuracy,MDA)和不同试验处理的出袋错误率(Out-ofbag,OOB),MDA是对每个化合物的重要性估计,MDA越高,化合物被认为越重要,OOB是测量随机森林算法的预测误差的值。桉蝙蛾幼虫对挥发物的选择反应率利用χ检验比较差异显著性(0.05)。

1.4 桉蝙蛾3龄幼虫对不同挥发物的行为选择

根据随机森林算法分析结果,选择5种化合物作为刺激样品于室内进行桉蝙蛾幼虫的行为选择试验。以正己烷为溶剂,将5种化合物单体配制为10 mg/mL的溶液。

利用Y型嗅觉仪测定桉蝙蛾3龄幼虫的行为反应。参照管维康等(2020)的方法,嗅觉仪测试臂长15 cm,主臂20 cm(内径2.5 cm),两臂夹角60°,测试臂两端分别与味源瓶相连,采用QC-1S大气采样仪供气,气体通过活性炭和超纯水后,经过味源瓶进入侧臂,从主臂流出。测试开始前,先将待测桉蝙蛾3龄幼虫置于试验所在室内玻璃培养皿适应30 min。取10μL的待测溶液均匀滴到0.5 cm×2 cm的滤纸上,待溶剂挥发后放入味源瓶中,以10μL的正己烷为对照,控制气体流速为400 mL/min。将待测的桉蝙蛾3龄幼虫单头引入Y型嗅觉仪的主臂口处后开始计时,观察记录2 min内桉蝙蛾3龄幼虫对两臂气味源的选择行为反应,若待测桉蝙蛾3龄幼虫爬行超过某侧臂1/2长度,且停留15 s以上者,记录为该桉蝙蛾3龄幼虫选择此气味源,2 min内未能作出选择反应的记为不反应。每种气味源测试30头桉蝙蛾3龄幼虫。每次测试完成后,用无水乙醇彻底清洗Y型玻璃管内壁,并用吹风机吹干,以消除残留气味的影响。每侧试5次更换一次味源瓶位置,避免方向偏好。由于桉蝙蛾幼虫活动高峰期在21:00—23:30,因此测试时间为21:00—23:30;温度为25~28℃;观察光源为红光。

2 结果与分析

2.1 桉树树干及其林下浅层腐殖土挥发物组分及相对含量

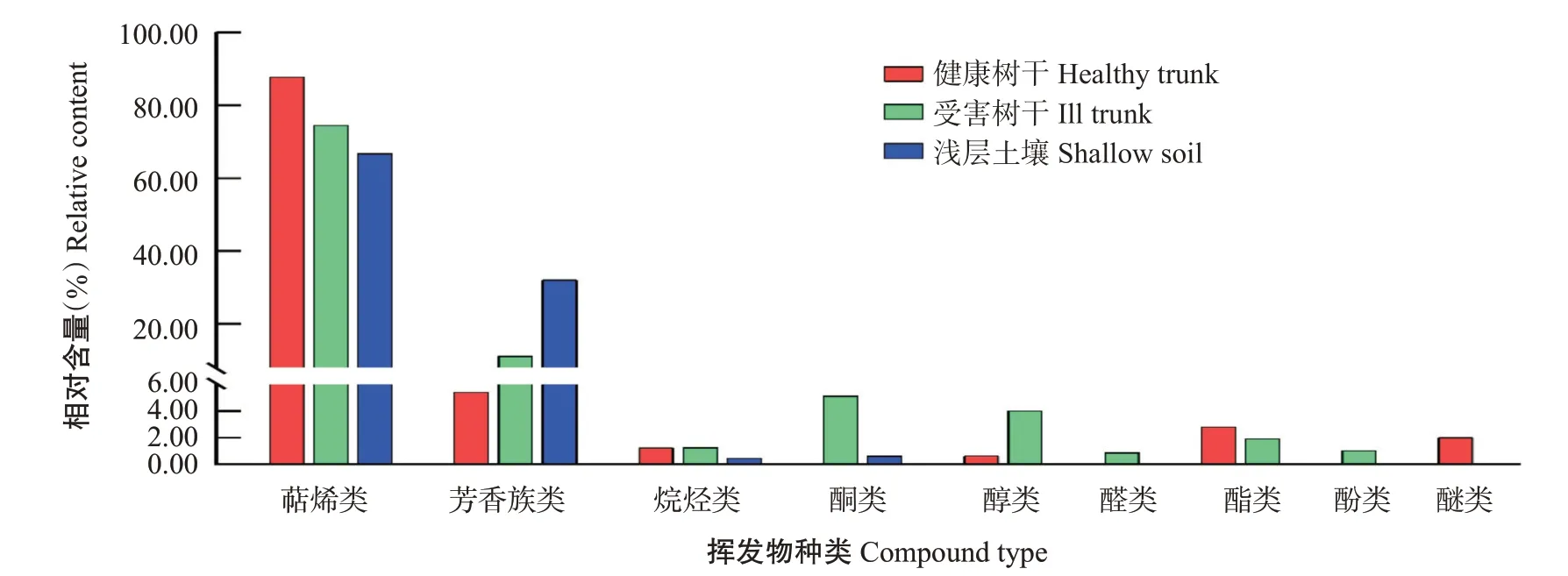

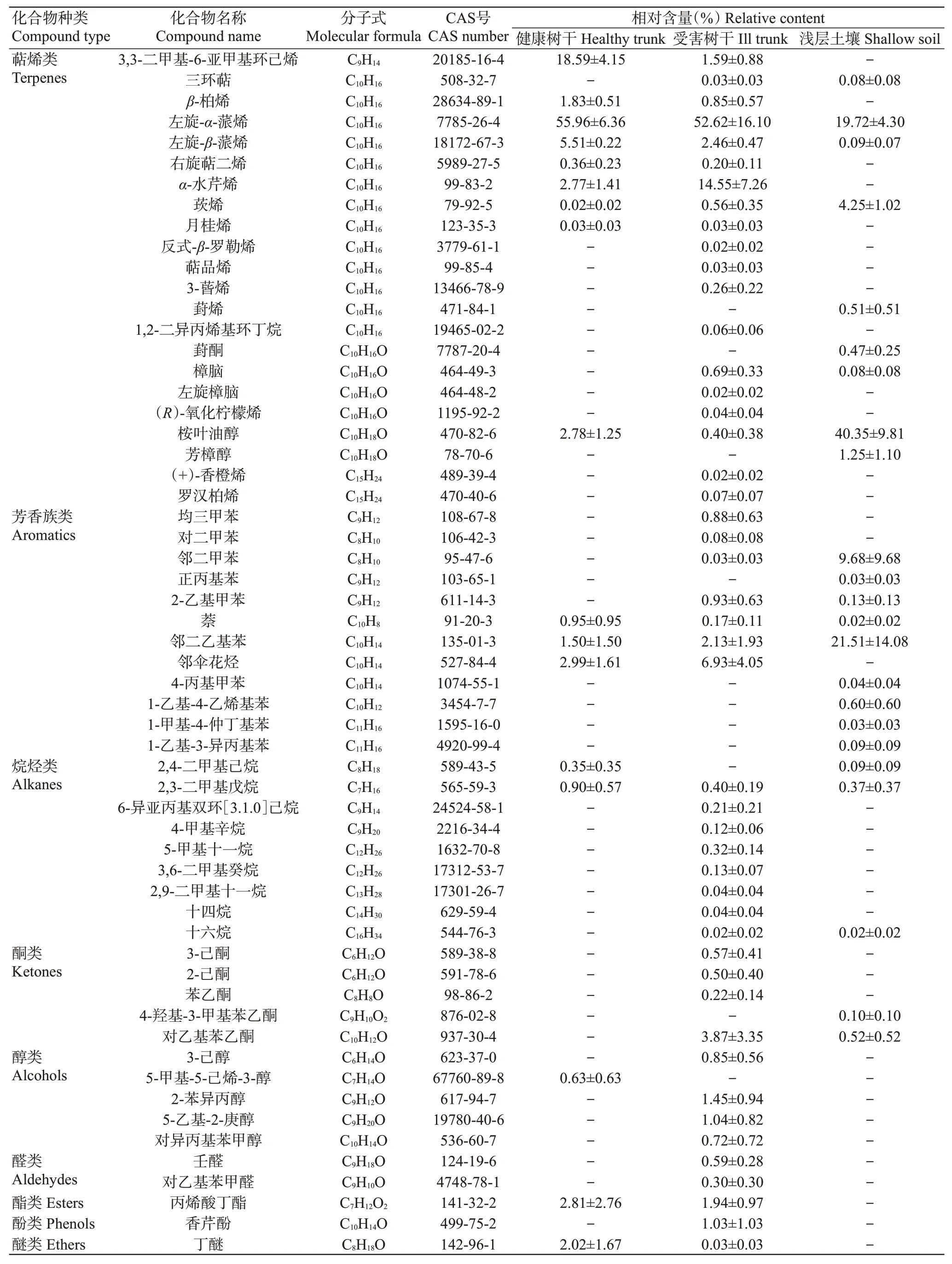

由图1和表1可看出,健康桉树树干挥发物中共鉴定出17种物质,其中萜烯类物质9种(相对含量87.85%)、芳香族类物质3种(相对含量5.44%)、烷烃类物质2种(相对含量1.25%)、醇类物质1种(相对含量0.63%)、酯类物质1种(相对含量2.81%)、醚类物质1种(相对含量2.02%),其中左旋--蒎烯相对含量最高,占总挥发物的55.96%,其次是3,3-二甲基-6-亚甲基环己烯(18.59%)和左旋--蒎烯(5.51%)。受害树干挥发物中共鉴定出47种物质,其中萜烯类物质19种(相对含量74.50%)、芳香族类物质7种(相对含量11.15%)、烷烃类物质8种(相对含量1.28%)、酮类物质4种(相对含量5.16%)、醇类物质4种(相对含量4.06%)、醛类物质2种(相对含量0.89%);酯类物质1种(相对含量1.94%)、酚类物质1种(相对含量1.03%)、醚类物质1种(相对含量0.03%),其中左旋--蒎烯相对含量最高,占52.62%,其次是-水芹烯(14.55%)和邻伞花烃(6.93%)。桉树林浅层土壤挥发物中共鉴定出23种物质,其中萜烯类物质9种(相对含量66.80%)、芳香族类物质9种(相对含量32.13%)、烷烃类物质3种(相对含量0.48%)、酮类物质2种(相对含量0.62%),其中桉叶油醇相对含量最高,占总挥发物的40.35%,其次是邻二乙基苯(21.51%)和左旋--蒎烯(19.72%)。

2.2 桉树树干及其林下浅层腐殖土挥发物重要性分析

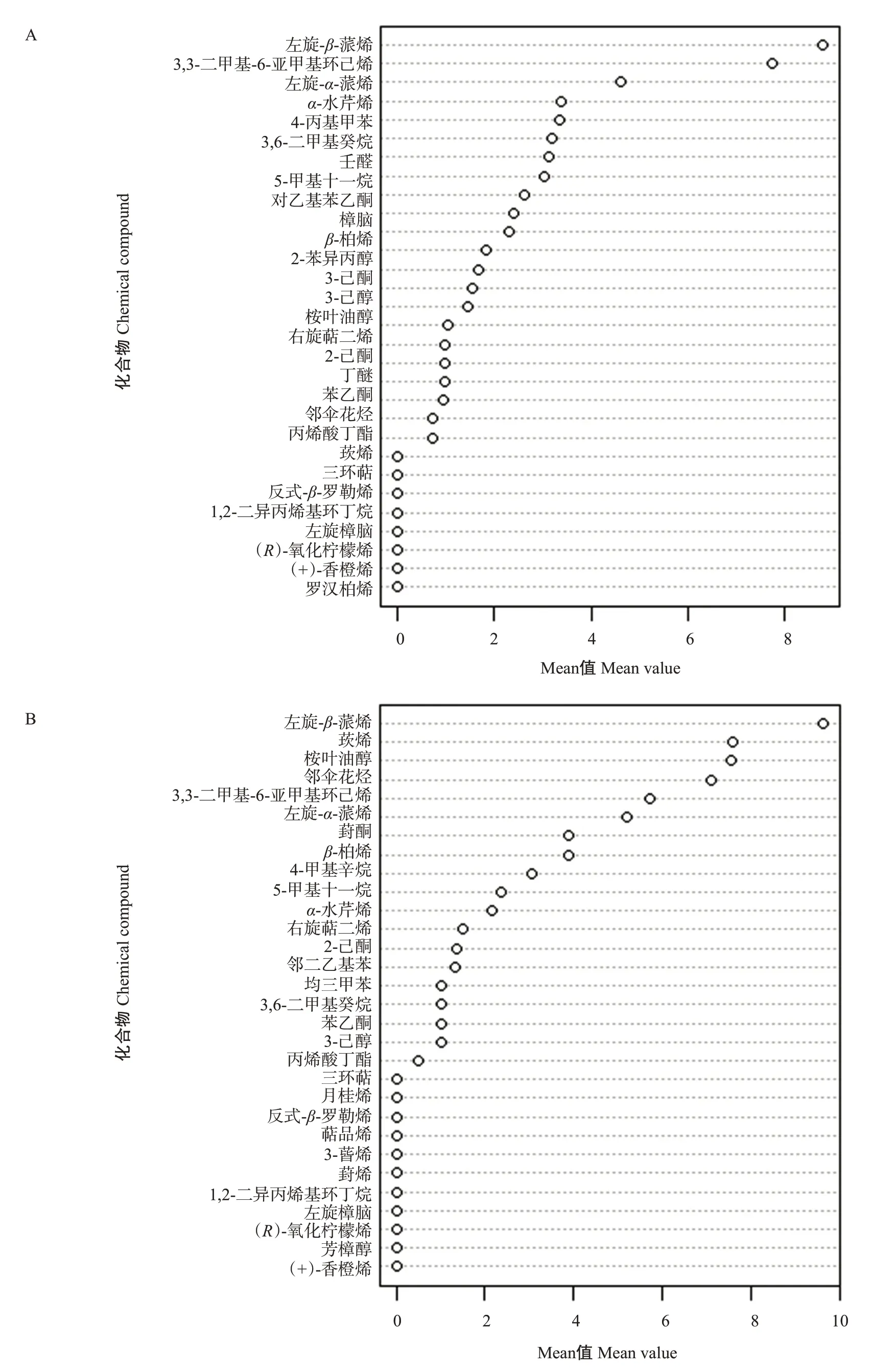

挥发物的组分及含量在桉蝙蛾幼虫选择寄主中发挥着重要作用。为区分不同处理的挥发物,采用机器学习算法中的随机森林,利用MDA区分每种化合物的重要性,以OOB表示算法的预测误差。利用随机森林分析比较健康与受桉蝙蛾危害的树干挥发物,算法预测误差为0,发现有3种萜烯类化合物MDA值在前50%,分别为左旋--蒎烯、3,3-二甲基-6-亚甲基环己烯和左旋--蒎烯,剩余挥发物的相对重要性偏低(图2)。将受害与健康桉树树干挥发物归为一类(桉树树干挥发物),采用随机森林分析比较桉树树干与浅层土壤挥发物,算法预测误差为0,发现有5种萜烯类和1种芳香族类化合物MDA值在前50%,分别为左旋--蒎烯、莰烯、桉叶油醇、邻伞花烃、3,3-二甲基-6-亚甲基环己烯和左旋--蒎烯,其余挥发物的相对重要性较弱(图2)。

2.3 桉蝙蛾3龄幼虫对5种挥发物的嗅觉行为反应

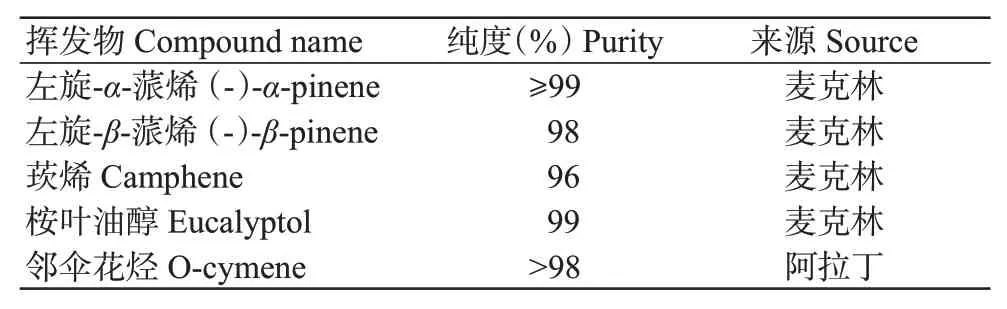

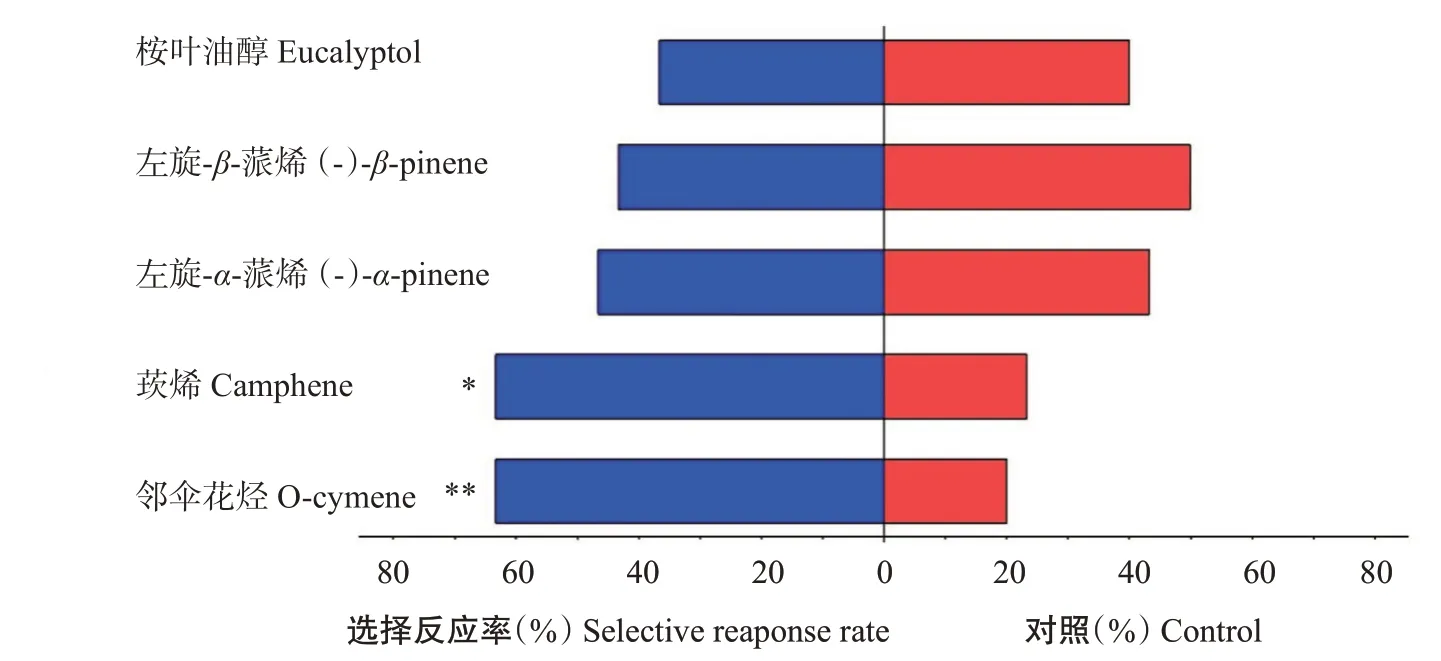

通过随机森林算法筛选出5种化合物(左旋--蒎烯、左旋--蒎烯、莰烯、桉叶油醇和邻伞花烃)(表2),并测定桉蝙蛾3龄幼虫对5种化合物的嗅觉行为反应。由图3可知,桉蝙蛾3龄幼虫对10 mg/mL的莰烯和邻伞花烃表现出显著的正趋向作用,其中对莰烯的反应与对照相比达显著差异(χ=5.54,=0.019)(0.05),对邻伞花烃的反应与对照相比达极显著差异(χ=6.76,=0.009)(0.01),其余3种化合物对桉蝙蛾3龄幼虫未产生明显的引诱或驱避作用。

3 讨论

本研究应用动态顶空吸附和气相色谱—质谱联用技术分析了健康和受桉蝙蛾幼虫危害的桉树树干及其林下浅层土壤的挥发物成分。健康和受害桉树树干挥发物共鉴定出49种化合物,二者在组分和相对含量上存在差异,其中健康桉树树干挥发物的种类较少;利用随机森林对二者进一步分析发现,左旋--蒎烯、3,3-二甲基-6-亚甲基环己烯和左旋--蒎烯的重要性较强,是区分健康与受害桉树树干挥发物的重要化合物。桉树树干受桉蝙蛾幼虫危害后,左旋--蒎烯、3,3-二甲基-6-亚甲基环己烯和左旋--蒎烯的相对含量均有所下降,但-水芹烯、邻伞花烃和莰烯等化合物的相对含量则明显增加,且产生了一些微量挥发物,如萜类化合物3-蒈烯、芳香族类化合物2-乙基甲苯、酮类化合物对乙基苯乙酮等,推测这些微量挥发物可能不是桉蝙蛾幼虫进行寄主选择的特异性化合物,但也可为其他寻找合适寄主的桉蝙蛾幼虫提供线索。桉树林下浅层土壤挥发物共鉴定出23种化合物,与桉树树干挥发物(健康和受害)组分存在较大差异;利用随机森林进一步分析发现,左旋--蒎烯、莰烯、桉叶油醇、邻伞花烃、3,3-二甲基-6-亚甲基环己烯和左旋--蒎烯的重要性较强,是区分土壤与桉树树干挥发物的重要化合物。土壤挥发物中莰烯和桉叶油醇的相对含量均高于树干,而左旋--蒎烯、邻伞花烃、3,3-二甲基-6-亚甲基环己烯和左旋--蒎烯的相对含量均低于树干。左旋--蒎烯和左旋--蒎烯是常见的植物挥发物,可引诱红脂大小蠹、南松大小蠹()、松墨天牛()、光肩星天牛()和青杨脊虎天牛()等多种昆虫(宁眺等,2006;严善春等,2006;范丽清等,2013;Munro et al.,2020;刘敏等,2021)。莰烯、桉叶油醇和邻伞花烃广泛存在于植物精油中(Golebiowski et al.,2008;Kim et al.,2011;Ghasemi Pirbalouti and Craker,2015;Jeon et al.,2017;Van et al.,2021)。研究发现,莰烯和桉叶油醇均对核桃缘吉丁()成虫具有吸引作用(崔亚琴和宗世祥,2021)。此外,莰烯对枸杞红瘿蚊()雌虫和松梢象()也具有吸引作用(王琪等,2011;张凡等,2020),但对松毛虫()成虫有显著的驱避效果(林健等,2014);桉叶油醇对黄地老虎()、光材小蠹()具有显著吸引作用(Kuhns et al.,2014;李琳等,2020),且对马铃薯块茎蛾()的产卵行为具有引诱作用(刘燕等,2016);邻伞花烃可作为柳蓝叶甲()的引诱剂(Ling et al.,2021),而对西花蓟马()有驱避作用(温娟等,2015);有关挥发物3,3-二甲基-6-亚甲基环己烯与昆虫相互作用的研究较少,还有待发掘。通过随机森林的结果,可初步推断桉蝙蛾幼虫可能利用嗅觉识别左旋--蒎烯、莰烯、桉叶油醇、邻伞花烃、3,3-二甲基-6-亚甲基环己烯和左旋--蒎烯等6种化合物的组成及含量,而使其能在复杂的土壤环境中准确选择桉树进行为害。

行为选择试验结果表明,在10 mg/mL浓度下,莰烯对桉蝙蛾幼虫有显著的吸引作用,邻伞花烃对桉蝙蛾幼虫有极显著的吸引作用。有研究发现,被草地贪夜蛾幼虫取食后的玉米植株会产生更多的芳樟醇,能吸引其他草地贪夜蛾幼虫(Carroll et al.,2006);苹果蠹蛾幼虫取食苹果果实后,受害果实会挥发出更多的-法尼烯,从而吸引其他苹果蠹蛾幼虫(Landolt et al.,2000)。本研究检测到桉树树干受桉蝙蛾幼虫危害后,邻伞花烃和莰烯的含量均有所上升。莰烯在土壤挥发物中的相对含量最多且对桉蝙蛾幼虫有显著的吸引作用,可能是桉蝙蛾幼虫对原有生境较熟悉的结果。邻伞花烃在受害桉树树干中的含量最多,而在土壤挥发物中未检测到,推测在桉蝙蛾幼虫寄主识别过程中,邻伞花烃的含量占据更重要地位。

本研究仅测试了单个桉树树干挥发物对桉蝙蛾幼虫行为的影响。然而,昆虫的行为反应可能会因背景气味的改变而改变,即单一化合物引起的行为可能与混合物引起的行为存在差异(Beyaert et al.,2010;Webster et al.,2010)。此外,化合物浓度的增大或减小也会引起昆虫的不同反应(Martin et al.,2011;Piesik et al.,2013)。因此,下一步可在不同浓度和不同化合物配比的条件下继续开展桉蝙蛾幼虫行为反应和野外生测试验,为进一步开发桉蝙蛾植物源引诱剂打下理论基础。

研究表明,虽然桉蝙蛾幼虫的聚集行为或许存在加大种内竞争的强度以及增加被捕食的风险,但昆虫幼虫的行动和抵御天敌的能力较弱,其聚集行为有利于改善小气候、提高取食效率以及降低寄主植物防御等优点,从而导致聚集行为较优先(Zalucki et al.,2002;Reader and Hochuli,2003)。此外,HIPVs可能携带寄主植物的质量信息而吸引其他同种幼虫聚集(Robert et al.,2012;Shivaramu et al.,2017)。受害桉树树干挥发物可能也包含着类似的信息,导致桉蝙蛾幼虫聚集行为的发生。而且,桉蝙蛾幼虫选定寄主后不再转移,这种聚集行为也有利于其羽化后能快速寻找到配偶。HIPVs在生态系统中具有吸引天敌、趋避或吸引同种昆虫以及作用于植物之间的交流等多种功能(娄永根和程家安,2000;Arimura et al.,2009;黄安平,2014;王冰等,2021),后续将继续探究HIPVs在不同生态位的作用,从而构建一种更加安全、有效的害虫管理方法。

4 结论

桉树树干挥发物中的邻伞花烃和莰烯均可显著吸引桉蝙蛾3龄幼虫,且均在受害桉树树干挥发物中含量更高,推测二者对桉蝙蛾幼虫寻找寄主植物的行为具有调控作用。