从高校图书馆借阅量分析大学生文学阅读倾向

——以山东农业大学为例

2022-09-20肖晓亮

肖晓亮

(山东农业大学 图书馆,山东 泰安 271018)

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视全民阅读。2020年10月,中央宣传部印发《关于促进全民阅读工作的意见》(中宣发〔2020〕16号)。意见指出,阅读是获取知识、增长智慧的重要方式,是传承文明、提高国民素质的重要途径。而图书馆作为大学生学习的“第二课堂”[1],可以成为推动“全民阅读”的助推器[2]。通过对山东农业大学图书馆流通数据统计分析,可以得出大学生文学阅读的倾向,从而加强对学生阅读的引导,帮助大学生构建积极健康向上的阅读精神和阅读体系。

1 大学生文学阅读倾向数据分析

1.1 拥有庞大的受众群体,但阅读时间与阅读量无法保证

1.1.1 大学生文学阅读拥有一定的受众群体。山东农业大学图书馆现有文学类图书41 682种,238 299册,据统计,2017年—2020年山东农业大学图书馆文学类书籍的借阅量占年度总借阅量的18.70%,文献利用率达到64.69%。由此可见,文学类书籍在农业院校受欢迎的程度虽然不能和专业类书籍相比,但还是拥有一定的受众群体。文学类书籍在农业院校受欢迎的原因在于文学类图书体裁比较丰富,涉及面宽泛,没有专业门槛限制,不同层次学历的人不需要特别的专业背景知识,只需凭自身阅历就可以用自己的理解角度与方式去体味文学。

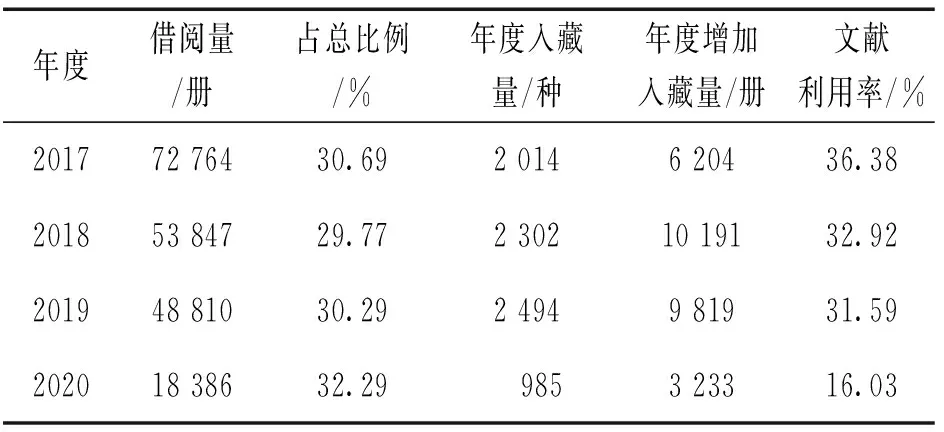

1.1.2 大学生文学阅读时间与阅读量无法保证。尽管文学类书籍的借阅量在图书馆有着一定的受众,但是综合对比来看,近几年文学类书籍的借阅量呈下降趋势,通过表1可以看出,2017年的借阅量是72 764册,2018年比2017年借阅量下降18 917册;2019年借阅量是48 810册,比2018年下降5 037册;2020年由于疫情,借阅量是18 386册,比2019年下降30 424册。

表1 2017年—2020年文学借阅量、年度入藏量

笔者对山东农业大学图书馆利用情况开展问卷调查,调查结果显示:①有64.93%的学生认为没有充足的时间阅读;37.18%的学生认为不能坚持阅读;23.16%的学生没有阅读方向和规划;更有20.04%、19.09%的学生没有阅读需求和自身不善于阅读。②休闲类和经典类图书首选到图书馆借阅的比例为39.59%、47.28%;有42.61%的学生认为图书馆的新书少、没有满足需求;31.36%的学生认为图书馆纸本图书携带不方便、更新慢。也就是说还有很大一部分学生阅读文学图书没有选择到图书馆借阅。③有52.35%的学生选择自己购买图书,不仅满足阅读需要,还可以作为收藏图书的一种方式。可以看出在喜欢阅读文学书籍的大学生中,喜欢成了“心血来潮、一时兴起”,超8成大学生每天阅读文学类书籍的时间与阅读量无法保证,每月阅读时间不到30 h,每月阅读量不到1本。在农业类高校,阅读大量农业相关方面的书籍,从而提升专业技能素养,拓展专业学科知识边界,实属必然。但文学阅读时间与阅读量的保证,能够提升大学生文化修养,滋润其心灵,帮助大学生在“乱云飞渡”中保有定力。

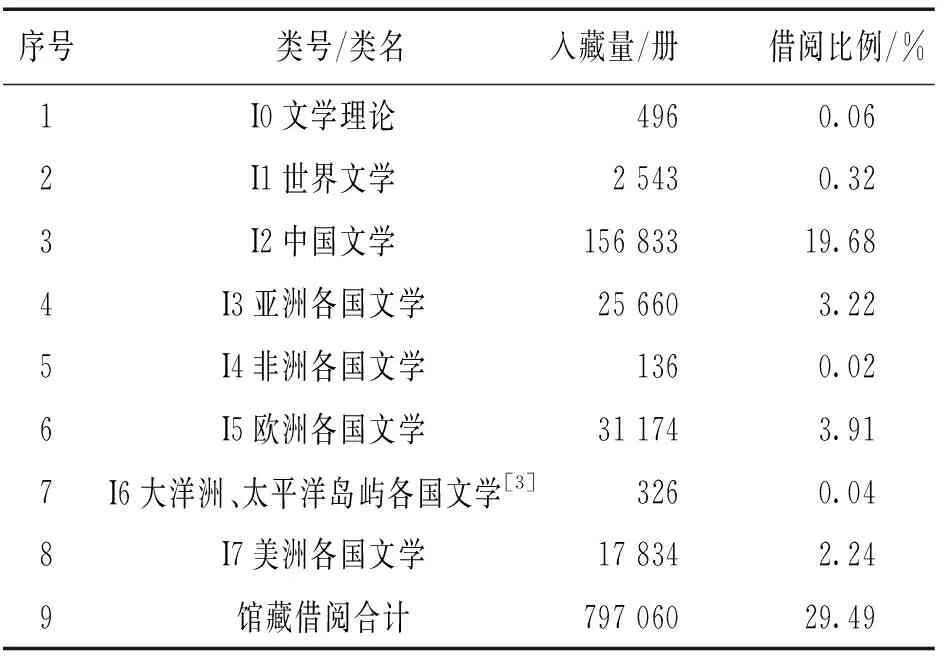

1.2 中国文学最受欢迎,但文学阅读日渐浅俗化

1.2.1 中国文学最受欢迎。笔者通过汇文系统统计分析,山东农业大学中国文学的入藏量是156 833册,借阅比例占19.68%,欧洲各国文学借阅比例占3.91%,亚洲各国文学借阅比例占3.22%。由此可见,在大学生文学阅读类书籍中,中国文学的借阅比例最高、最受大学生欢迎(见表2)。

表2 文学图书类名、入藏量和借阅比例

1.2.2 文学阅读日渐浅俗化。笔者通过借阅数量统计可以得出,玄幻、盗墓为主题的类型小说尤其是改编电视剧的网络小说的借阅量高于经典文学。由此可见,大学生对中国文学阅读范围很窄,以满足休闲娱乐的需求为主,不注重传统文化熏陶,不以提高人文素质为目的。

得出上述“文学阅读日渐浅俗化”[4]的结论,有必要阐述以网络小说为代表的类型小说与经典文学的区别。经典文学作品思想、立意、内容上能达到空前的深度。经典文学作品流传至今,历史久远,经得起实践、人民、历史检验,能够直抵心灵、叩问灵魂,让人从中领略传统文化所沉淀出的文化精髓。而以网络小说为代表的类型小说存在泥沙俱下、鱼龙混杂的现象,有些作品成为“浅俗化”的代名词,沉迷于虚拟的精神世界,对外界的可认知世界缺乏感同身受的情感,脱离现实生活,泛娱乐化,只满足于人的低级趣味,忽视时代所需要的社会责任。

1.3 电子资源逐渐成为大学生文学阅读的潮流

笔者对山东农业大学部分大学生(约400名学生)展开问卷调查,由于电子资源出版的种类和数量急剧增加,学生可以通过电脑、手机、iPad、Kindle等方式进行阅读。调查结果显示,近2成学生通过手机上的各种App阅读文学作品。而“手机阅读”成为一种新兴的阅读方式,以其内容上的及时更新性和使用上的便捷性,受到大学生的青睐和欢迎。但这种新兴的阅读方式应引起重视甚至担忧,“手机阅读”极易形成“碎片化”阅读。“碎片化”阅读最终导致的是浅显的思考,思考程度不深。读书可以深度思考,引发人类进行系统探索,对于人类思考的锻炼是有益处的。只有深度思考才能真正地促使人类进步,提升人类的思维,推动整个社会的文明进步。

2 大学生文学阅读倾向原因分析

2.1 对作家青睐

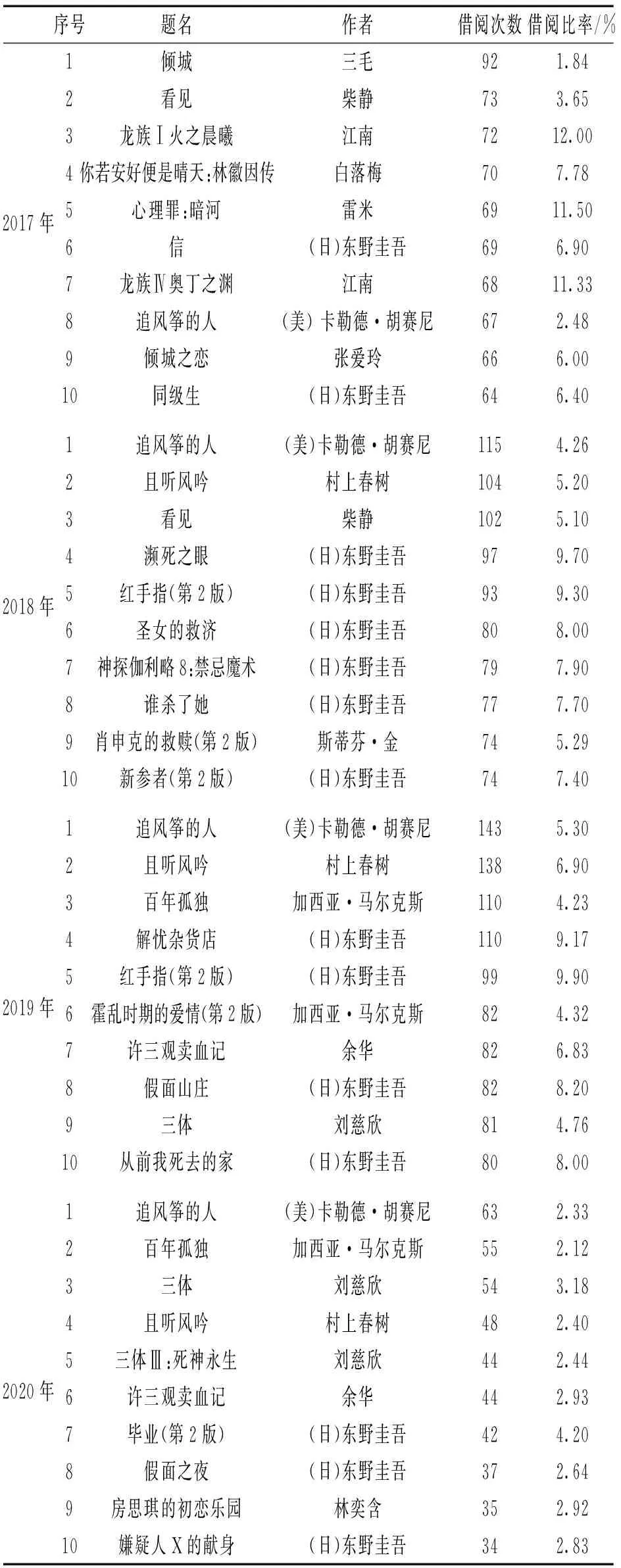

表3 2017年—2020年文学图书借阅量TOP 10分年度统计

从表3和图1中可以看出:①中国的作家三毛、钱钟书、柴静、张爱玲、路遥、余华、刘慈欣、白落梅、雷米等的作品很受读者的喜爱,如三毛的《倾城》、柴静的《看见》、张爱玲的《倾城之恋》、余华的《许三观卖血记》、刘慈欣的《三体》等图书;②日本作家东野圭吾的作品比较受欢迎,学生选择这类书籍在前10名中占的比例大一些;③欧美的一些作家,如(美) 卡勒德·胡赛尼的《追风筝的人》连续三年借阅排名第一、斯蒂芬·金的《肖申克的救赎(第2版)》和哥伦比亚的作家的《百年孤独》《霍乱时期的爱情(第2版)》等图书都很受欢迎。以上书籍的借阅次数和借阅率都比较高,最高的借阅次数达到143次,从借阅数据可以看出读者因对作家的喜爱而喜欢书籍,也有读者会因为电视剧、影视剧的改编而选择读原著,并非对作者的喜欢。

图1 2017年—2020年文学图书借阅量TOP 10统计图

2.2 自身认知改变

就业形势是严峻的,职业求职竞争压力持续升压,部分大学生为了就业[5],不当“苦行僧”,过度追求速成,简单将就业观等同于求学观,重“术”薄“道”,重视专业知识,忽视人文通识。而文学阅读又是掌握人文通识的主要方式,在忽视人文通识的前提下,文学阅读特别是经典文学,理所当然地被一再搁置。

2.3 教育机制影响

大学教育的使命在于立德树人。然而,随着市场经济的高度发展,大学市场化成为一种趋势,不可避免的,市场化发展影响着大学独立自主的向上发展。大学教育机制被功利性所侵袭,出现“五唯”[6],唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子。回归教育本质,培育健全人格,成为大学教育机制改革的当务之急。

2.4 高校应加强对学生阅读的正确引导和推广

通过对大学生文学阅读倾向的数据与原因分析,可以得知大学生文学阅读状况令人担忧,存在严重失衡现象,即功利主义与实用主义过重、大学生人文素质教育过轻[7]。对此,高校应加强对学生阅读的正确引导,让学生清晰了解自我、勇于追求自己想要的理想生活、敢于承担应尽的社会责任。

2.4.1 优化文学精品图书采编。高校图书馆应本着对学生高度负责的态度,优化文学精品图书采编工作,积极引进经典文化书籍,满足学生日益增长的读书需求。同时,要做好精品图书推介工作,向学生推荐“追求精神文化灵魂”的卓越的精品书,创新图书推荐方式。山东农业大学每年采用现场“你选书、我买单”、线上公众号等形式,发挥好图书推荐在学生知识体系搭建中所起的不可替代作用。

2.4.2 积极开展读书月系列活动。山东农业大学以开展读书月系列活动为契机,以“图书馆有约”“信息素养大赛”“读书交流会”等活动为平台,深入开展“书香校园建设”活动。让学生阅读成为一种常态化、制度化、长效化,使文学阅读真正成为学生人文素质提高的主要途径。开展读书月系列活动,设计上要考虑大学生的喜爱和接受程度;形式上要组织以社交网络等平台为依托的线上方式;内容上要以提高大学生思想觉悟、政治素养和专业能力为目的,体现经典文学的魅力。

2.4.3 注重加强人文素质教育。高校应结合思想政治教育工作,成立大学生素质教育中心,广泛开设思政教育类课程,科学引导读者阅读,拓宽他们的视野,进一步加强和引导学生注重阅读方法和技巧的指导,帮助他们养成良好的阅读习惯,掌握正确有效的阅读方法,持续推进高校图书馆的专业阅读推广活动。

3 结束语

阅读是人们汲取知识、获取智慧的基本方式,也是人文素质培养的重要途径。大学是读书的天堂,然而从高校图书馆借阅量分析,大学生文学阅读倾向存在功利化[8]、浅显化的倾向。因此,大学生要摒弃功利性思维,充分利用大学图书馆的丰富资源,深入研读各类书籍尤其是传统文化和经典名著。高校要将加强人文素质教育和思想政治教育摆上教学日程,采取“第一课堂”和“第二课堂”相融合的方式,打破文理界限,引导读者多读书、读好书,不断营造和谐的校园文化氛围。