有效开发拓展性课程

2022-09-15浙江永康市古山镇古山小学

◇周 敏(浙江:永康市古山镇古山小学)

自2014年《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》和《浙江省教育厅关于深化义务教育课程改革的指导意见》颁布实施以来,各地各校拓展性课程遍地开花,各显特色。虽说拓展性课程主要是满足学生的个性化学习需求,但是拓展性课程的开发也要基于基础性课程的目标和要求。其实施目的也和基础性课程一样,指向发展学生的核心素养,其课程内容是对基础性课程的延伸、补充、拓展和整合。

《义务教育科学课程标准》指出,小学科学是一门实践性课程。探究活动应该是学生学习科学的重要方式,强调从学生熟悉的日常生活出发,与生活中的实际应用相联系,尝试解决简单的生活问题,在实践中体验和积累认知世界的经验,提高科学能力,培养科学态度,学习与同伴的交流、交往与合作。本着小学科学保护学生的好奇心和求知欲、倡导探究式学习、突出学生的主体地位等基本理念,笔者结合自己开发小学科学拓展性课程的经验,认为围绕主题精选择、巧创生、重衔接,符合拓展性课程开发多样性、层次性、综合性、实践性的基本原则,可以提高学生的学习兴趣和综合素质,培养学生的高阶思维能力和学科核心素养,是小学科学拓展性课程开发的有效策略。

一、精选择,实现课程内容的横向拓展

《义务教育科学课程标准》指出,小学生对周围世界具有强烈的好奇心和求知欲,这种好奇心和求知欲是推动学生科学学习的内在动力,对其终身发展具有重要的作用。但是如果只是依着学生的“兴趣点”开发相关拓展课程,看似学生在“热闹”地探究,却缺失了课程的科学性、知识的逻辑性。这样的课程开发,是不够的。

根据学生的年龄特征及实际学习情况,以教材内容为基础,围绕探究主题,精心选取生活化的素材,设计科学性、趣味性的拓展课程,在遵循知识逻辑性的基础上,对课程内容横向类比拓展,既保护了学生的好奇心,也激发了学生的求知欲。

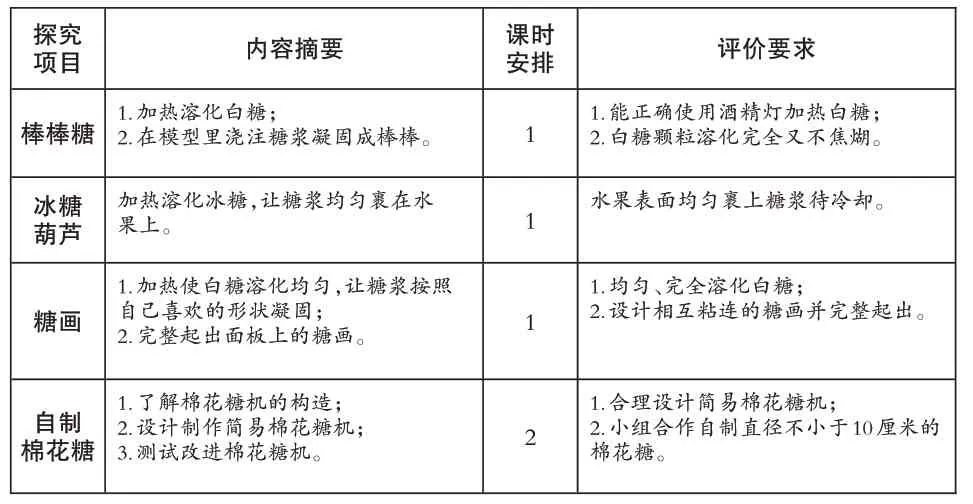

“加热白糖”实验是教科版六年级下册“物质的变化”单元中的观察探究实验之一。在探究研讨“白糖加热过程中,有哪些变化?”这一问题后,学生提出了更多关于白糖变化的探究问题。怎样让白糖变成活灵活现的糖画?怎样让糖焦黄通透、余味留甘?怎样让糖画图样清晰,长时间保持形状?做糖画没有底稿,怎样做出漂亮的造型?能不能做出立体的?糖画于棒棒糖之间又差了什么?还可以做成各种口味的糖葫芦吗?棉花糖是怎么做出来的?能不能自己制作一个棉花糖机?……教师趁势引导学生对以上问题进行归类,并以“糖”为学习主题,精心设计“糖糖变形记”拓展学习任务。(见表1)

表1:“糖糖变形记”拓展学习任务

基于教材内容,依着学生的学习兴趣点,围绕学习过程中产生的“真实问题”,精心选择拓展主题,精心设计拓展学习内容,使学生在运用知识解决实际问题的过程中,科学思维得到发展,探究能力得到提升。

二、巧创生,帮助科学概念深度建构

小学科学教材基于“大概念”及学生的认知规律,以大单元结构组织学习主题,促进学生科学探究能力的提升和科学概念的有效建构。但科学概念的建构并不是一蹴而就的,它需要学生在不断实践、反思中,对科学概念进行重新思考与认知,并在每一次思考中提高对科学概念的认识。所以,仅仅通过一两个课时或一个单元探究主题的学习,是较难有效建构科学概念的。教师可根据相关学习单元的“大概念”,巧妙利用生活中学生熟悉的材料,围绕概念创新设计生活化、趣味化的探究项目,引导学生参与到拓展探究项目中来,在亲历实践中逐步巩固概念,促进科学概念的深度建构。将科学概念融于生活,更能引起学生的兴趣,引发他们想要参与和验证的渴望和冲动。

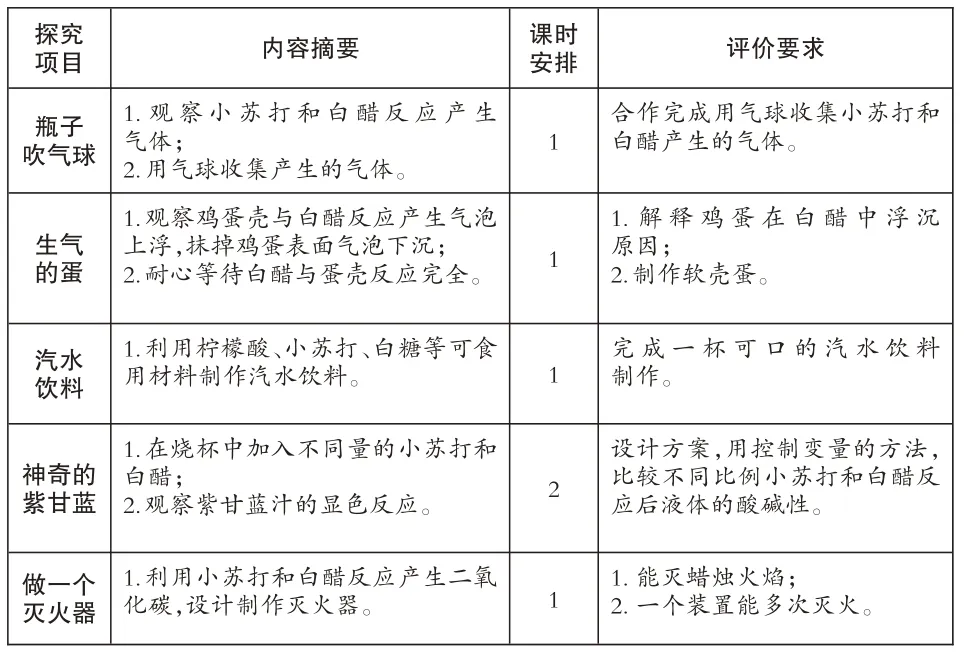

如,六年级下册第二单元《小苏打和白醋的变化》一课的学习后,围绕“物体在变化时,构成的物体的物质可能改变,也可能不改变”这个概念,针对白醋(酸)遇到一些物质(碳酸盐)会产生大量气泡(二氧化碳气体)这一科学知识,利用紫甘蓝、柠檬、泡腾片等生活中常见的材料,产生很多变式,创意设计了“小苏打和它的好朋友”探究学习项目(见表2),引导学生开展拓展探究。

表2:“小苏打和它的好朋友”探究学习项目

科学概念本身就来源于人们的日常生活,并服务于人们的日常生活。从学生日常生活入手,将科学概念的构建融于生活,将学习与生活相互融合,让学生在学习和了解了科学知识后,再用学到的科学知识解决生活中的实际问题,这样能够使学生对所学知识的理解更加深刻。在拓展学习过程中,学生不仅巩固了课堂所学,还能将知识、结论举一反三,运用已经建立的概念去理解、去扩展,学会运用核心知识和模型“触类旁通”,在活学活用中促进科学概念的深度建构。

三、重衔接,促进学段知识的前后贯通

《义务教育科学课程标准》基于学生的年龄特征与认知规律,将小学科学课程的学习周期分为三个学段,将四大领域的18 个主要概念分解为75个学习内容,分布于3个学段。不同学段指向同一个大概念,以学习进阶统领教材内容。但是受课时限制及学生认知规律等诸多因素的影响,科学概念的建构无法有效生成。

如,六年级下册“物质的变化”单元的核心概念是物质的变化,学生需要认识变化是有规律的,规律是可以被我们认识的。教材围绕“物体在变化时,构成物体的物质可能改变,也可能不改变”这一主题,安排了4 个课时的内容,引导学生开展探究实验,从化学变化伴随的现象中,寻找化学变化的本质:产生了新物质。从学生认识发展的角度,我们并不要求学生掌握化学变化的类型和化学变化生成的具体新物质。这对学生来说为时尚早,他们将在中学继续学习。

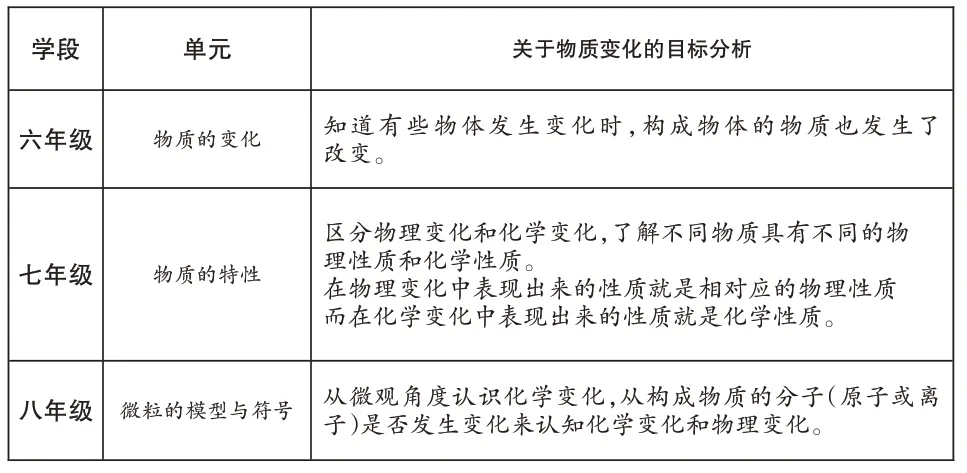

对照《义务教育小学科学课程标准》和《初中科学课程标准》中对“物质变化”内容的目标要求,是按照学习进阶,层层递进,逐级上升的。单独拿“区分物理变化和化学变化”来说,小学阶段停留在“伴随现象的初步判断是否有新物质生成”,而初中八年级就需要从微观角度、从构成物质的分子(原子或离子)是否发生变化来认知化学变化和物理变化。(目标表述见表3)

表3:中小学“物质变化”教学目标对比

教师在分析、厘清中小学各学段的教材内容及教学目标后,应从当前学情出发,将“已学—在学—将学—未学”的内容串联起来,设计学段衔接的拓展探究项目,为学生建构科学概念,生成知识框架体系做好链接,打好基础。

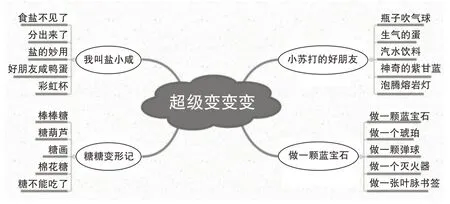

六年级下册的科学拓展课程《超级变变变》,就是以六年级下册现有教材中的这些内容为主,设计了4 个单元20 课内容(如图1),教师根据实际情况选择使用。这些内容涵盖了物理变化、物理性质的应用,化学变化、化学性质的应用,有些变化既有物理变化又有化学变化,有些内容既应用了物理性质又应用了化学性质。学生在活动中去观察、去对比、去体验,对物质变化的规律及本质有了深入的了解,为中学的后续学习铺垫了认知基础。

图1:课程《超级变变变》内容

课程因学生而生,教师因课程而长,开创一种课程就是开创一种未来。拓展性课程的探究活动应该是一种有创意的学习方式,是科学教学与新课程改革有机结合的一种探索。在积极探索拓展性课程的开发、实施的过程中,教师应根据社会发展新变化、科技进步新成果,紧密联系学生生活经验,积极开拓符合学生不同发展阶段年龄特征的课程内容,丰富基础课程,注重学段衔接,提高学生综合运用知识解决实际问题的能力,以满足学生的个性化学习需求,打牢学生终身发展的基础。