华南籼稻高效育种

——从“早晚兼用型”到“常恢兼用型”水稻育种

2022-09-14李宏周少川黄道强王重荣王志东陈宜波赵雷龚蓉潘阳阳

李宏,周少川,黄道强,王重荣,王志东,陈宜波,赵雷,龚蓉,潘阳阳

(广东省农业科学院水稻研究所/广东省水稻育种新技术重点实验室,广东 广州 510640)

人类社会发展的历史归根到底是生产力发展的历史,生产力的发展体现在生产率的提高。水稻育种史是生产力发展史的局部缩影,在水稻育种进程中,“兼用型”水稻最能促进也最能反映育种效率的提高,华南双季稻区的“早晚兼用型”水稻育种[1-3],以及当前广东主导的“常恢兼用型”水稻育种[4-12],无一不体现“兼用型”水稻育种的高效性,某种程度上显现了人类生产力发展的规律。早晚兼用型水稻育种涉及到水稻的“三性”(感光性、基本营养生长性、感温性),其感光性极弱、基本营养生长期稍长、感温性中等。20世纪70 年代,由典型早稻和典型晚稻杂交育成早晚兼用型水稻品种后,转入由早晚兼用型品种相互杂交培育品种的阶段并延续至今;2008 年后,广东省农业科学院水稻研究所培育的早晚兼用型水稻品种开始作为恢复系在南方稻区陆续通过各级审定,目前已鉴定和克隆到多个控制抽穗期的关键基因,发现磷酸化和泛素化修饰在抽穗期分子机制中起重要作用[13-16],但对早晚兼用型水稻品种尚未深入研究。本文综述了广东省农业科学院水稻研究所周少川育种团队的“常恢兼用型”育种策略及其成就,深刻认识到晶两优534、隆两优华占等两系杂交稻组合实现了水稻高效育种的整合,集中体现了育种者的智慧,提出并倡导中国南方稻区杂交稻育种的新布局。

1 华南籼稻“早晚兼用型”育种体系创建

1.1 早晚兼用型水稻育种成就

半矮秆水稻之父黄耀祥院士生前一直在广东省农业科学院水稻研究所工作,毕生开展华南籼稻育种研究,其研究的巨大成就包括:水稻矮化育种理论的创立,涵盖水稻丛化育种、半矮杆“早长”超高产育种、半矮秆“早长、根深”超高产(特)优质育种和超级稻育种等水稻生态育种科学体系的创建。他育成的桂朝2 号是首个早晚兼用型品种[5],1978 年通过广东省品种审定,此后相继通过广西、河南、安徽、国家品种审定,据全国农技推广服务中心历年汇编数据统计,该品种1982 年以来累计推广660 万hm2以上,是累计种植面积第三大的常规稻。此后,早晚兼用型品种选育进展加快,“早中晚兼用丛生快长类型籼稻新品种双桂1 号的育成及其种性研究”1985年获国家科技进步二等奖,“优质、高产、多抗早晚兼用水稻新品种七山占”1995 年获国家科技进步三等奖[17]。桂朝2 号(1978 年)、双桂1 号(1983 年)、双桂36(1986 年)、特青2 号(1988 年)、双朝25(1990 年)、七山占(1991 年)等早晚兼用型品种在南方稻区大面积推广种植。

目前,华南稻区的常规稻品种基本上为早晚兼用型品种。在华南早季种植,早晚兼用型水稻生育期比典型早稻长;在华南晚季种植,早晚兼用型水稻生育期比典型晚稻短,感光性减弱。华南早晚兼用型水稻品种在南方稻区可作中稻、一季晚稻和连晚种植。

1.2 早晚兼用型水稻育种意义

早晚兼用型水稻育种的意义重大。常规稻品种层面,与之前的典型早稻和典型晚稻相比,“早晚兼用型”水稻具有明显的优点:一是水稻品种选育的遗传进展加快,一年有两个正季选育,之前的育种模式为1 个正季和1 季加代(典型早稻的翻秋、典型晚稻的早季后期遮光、海南南繁),加代对育种材料的有效选择远不及正季;二是推广更容易,两季都能种植推广;三是广受农民欢迎。不仅可以消除误用种子的风险(典型早稻种误种在晚季会造成减产,典型晚稻种误种在早季会造成不抽穗绝收),而且早晚兼用型品种留种更方便,由以前的隔季留种改变为每季连续留种。早晚兼用型水稻育种改变了华南地区的耕作模式,而耕作模式的改变使杂交稻的选育、恢复系的选育也随之发生改变,华南恢复系的选育也在两个正季下进行,极大提高了育种效率。这是早晚兼用型水稻育种产生的巨大漩涡效应[18]。

早晚兼用型水稻育种特属于华南稻区,我国唯一一个可以进行2 个正季育种的生态区,比其他只能开展1 个正季育种的生态区具备育种进程快的优势。这是华南水稻品种及作为恢复系配置杂交稻在南方稻区大面积种植的最重要原因。

矮化育种并未提高本身育种的效率,它提高的是品种的生产能力;早晚兼用型水稻育种提升了自身育种的效率,间接提升了品种的生产能力。

1.3 早晚兼用型水稻育种意义被低估的原因探寻

长期以来,早晚兼用型水稻育种的意义被严重低估。与矮化育种相比,人们可能永远不会忽视矮化育种及其意义,因为水稻株高是育种者和生产者的关注对象,株高是水稻本身的、有差异的和多样性的重要农艺性状,株高因品种、种植条件的不同而异,并且株高与品种的抗倒性即水稻的生产密切相关。“早晚兼用”是一个定性的、无差异性、跨时间的整体类别特性,当杂交亲本为“早晚兼用型”并且在早晚季种植模式下,育种者自己都不会关注“早晚兼用”这一特性,人因身在其中而无感觉,与心理学中的“集体无意识”情形类似[19-20]。当“早晚兼用型”品种辐射到华南稻区之外,人因身在其外才能体会到早晚兼用型水稻育种的重大意义。

2 华南籼稻“常恢兼用型”育种策略

“常恢兼用型”指既可做常规稻品种也可做杂交稻恢复系品种的类型。常恢兼用型水稻育种以早晚兼用型育种为基础,是对早晚兼用型育种的继承和发展。目前,广东省农业科学院水稻研究所周少川育种团队主导了常恢兼用型育种[6-12]。

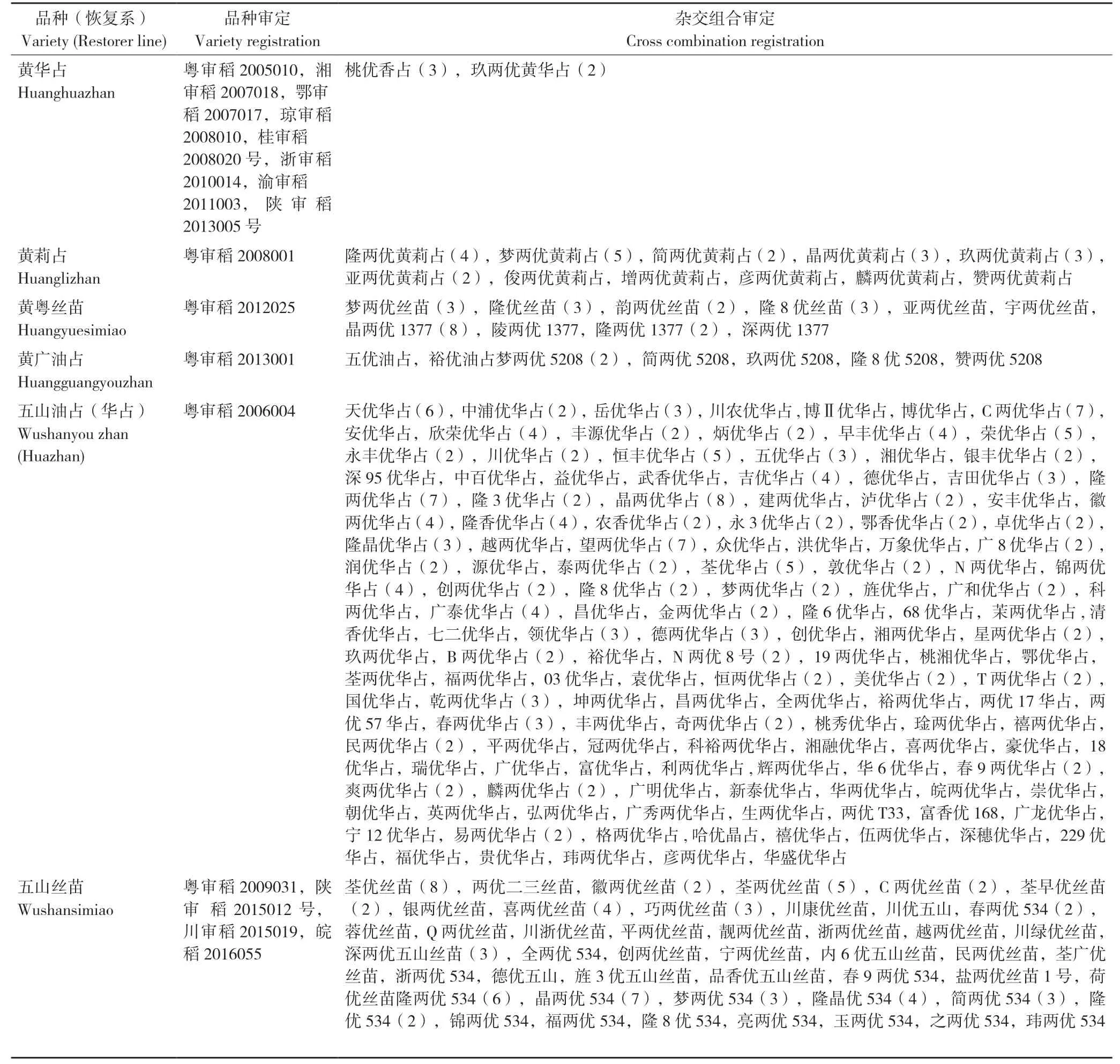

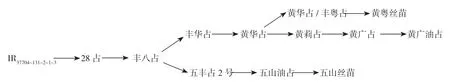

周少川团队于2001 年育成丰八占,它是广东优质稻育种史上首个碾米品质、外观品质和蒸煮品质优良、抗稻瘟病和白叶枯病先锋品种,其优质、抗稻瘟病、恢复基因来源于IR37704-131-2-1-3。此后,全国418 家育种单位直接或间接(按衍生3 代计)利用丰八占育成1 325 个品种(组合),其中该团队自主育成89 个新品种,图1 简略标示出重要的育种谱系。在保持丰八占的米质、抗性、恢复性的基础上,衍生品种的产量逐步提高,其中有影响力的品种(恢复系名)包括黄华占(黄华占)、黄莉占(黄莉占)、黄广油占(黄广油占或R5208)、黄粤丝苗(黄粤丝苗或R1377)、五山油占(华占)、五山丝苗(五山丝苗或R534)。黄华占、五山油占、黄莉占、五山丝苗、黄粤丝苗、黄广油占作为品种审定次数分别为8、1、1、4、1、1 次,共16 次;作为恢复系配制的杂交组合数分别为2、142、11、47、10、7 个,共219 个,相应审定次数为5、252、24、88、25、8 次,共402 次(表1)。这些品种在南方稻区的水稻生产中发挥着举足轻重的作用。

表1 常恢兼用型代表性水稻品种及其组合通过审定的情况Table1 Registrations of typical variety-restorer line rice varieties and their hybrid combinations

图1 丰八占衍生系谱Fig.1 Genealogy of Fengbazhan

从审定情况和推广面积看,系谱中的常恢兼用型品种作为恢复系的价值已超过作为常规稻的价值,作为恢复系,五山油占到五山丝苗这条衍生线比黄华占到黄莉占、黄广油占、黄粤丝苗等这条衍生线更具价值,作为品种的价值排序依次为黄华占、五山丝苗、黄莉占、黄广油占、黄粤丝苗、五山油占,作为恢复系的价值排序依次为华占、五山丝苗、黄粤丝苗、黄莉占、黄广油占、黄华占。

黄华占、华占、五山丝苗的表现尤为突出。黄华占于2005 年通过广东省品种审定,随后相继通过湖南、湖北、海南、广西、浙江、重庆、陕西省的品种审定以及江西、云南的引种许可,2013—2017 年列我国水稻推广面积前两位,2018年起成为我国年度推广面积最大的籼稻品种,2020 年7 月黄华占成为我国首个晚籼稻期货基准交割品参照品种。黄华占米质优,在广东、湖北、浙江、江西、陕西5 省达国标1 级(部颁1级),海南、云南达国标2 级,湖南、重庆达国标3 级(部颁3 级),均优于对照品种;丰产性好,广东区试比对照粤香占增产2.12%,湖南区试比对照金优207 增产12.7%、比对照Ⅱ优58 增产1.0%,湖北区试比对照汕优63 增产6.23%,海南区试比对照特籼占25 增产3.76%、比对照Ⅱ优128 增产20.60%、比对照博Ⅱ优15 增产4.22,广西区试比对照七桂占增产31.27%,浙江区试比对照两优培九减产2.65%,江西区试比对照淦鑫688 增产2.99%,云南区试比对照红香软7 号增产20.63%,重庆区试比对照胜泰1 号增产7.05%,省级以上区试比常规稻对照平均增产12.99%,比杂交稻对照平均增产5.41%。

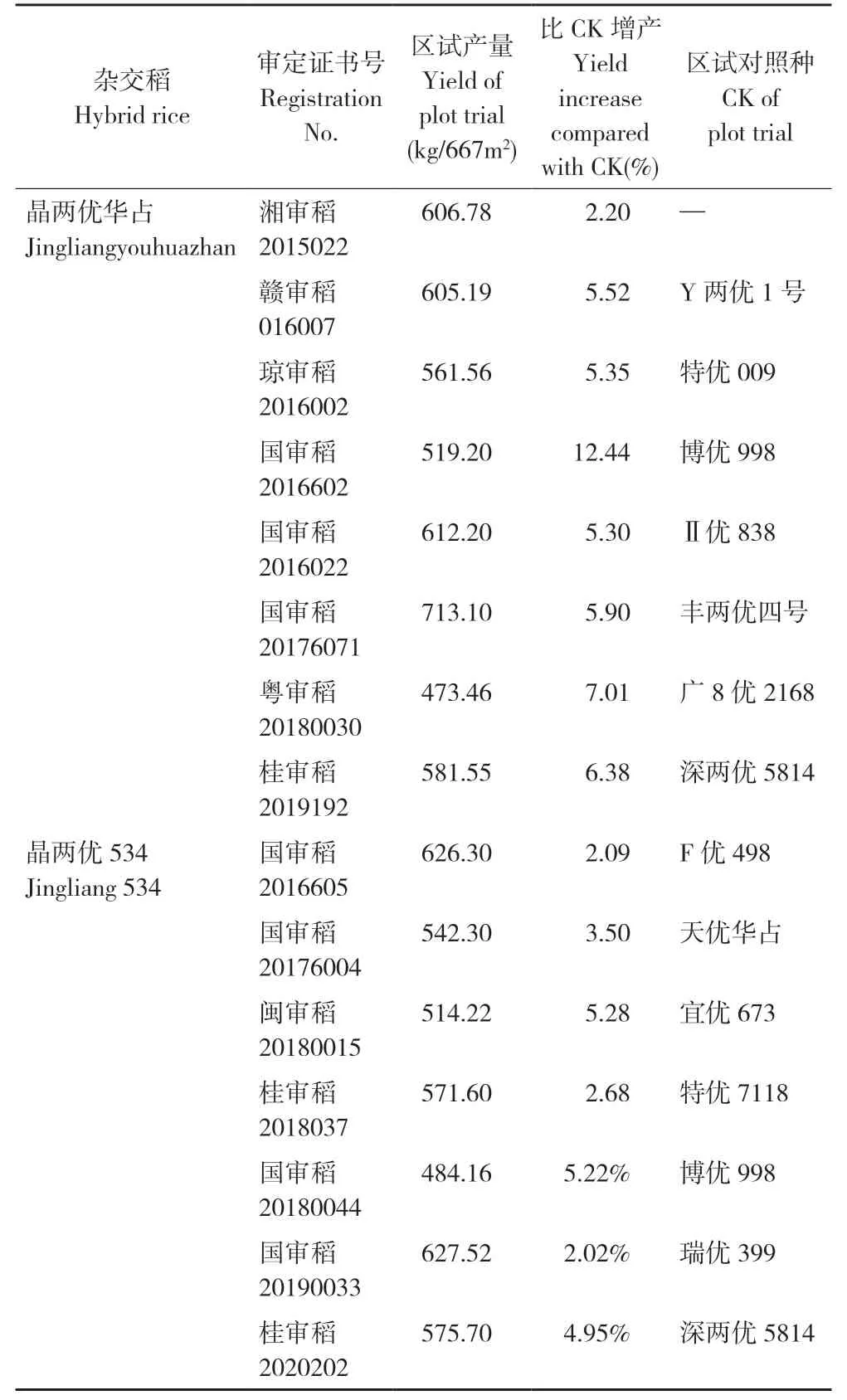

华占由周少川育种团队和朱旭东育种团队共同完成,杂交选育的F0~F5代、F6代后及后续测交配组分别由周少川团队、朱旭东团队完成。华占的姊妹系五山油占2006 年通过广东省品种审定[21]。华占配组的第一个杂交稻天优华占于2008 年通过国家审定,迄今,华占共配组142个组合,通过各级审定252 次,审定时间跨度2008—2021 年。华占是配组组合最多的恢复系,当前大面积种植的组合是晶两优华占。晶两优华占2015 年通过湖南一季晚稻审定,此后通过江西中稻审定、海南早季审定、国家华南感光晚籼组审定、国家长江上游中籼迟熟组审定、国家长江中下游中籼迟熟组绿色通道区域试验审定、广东晚季审定、广西桂中桂北一季稻和高寒山区中稻组自主联合生产试验审定。区试产量均比对照增产,增幅为2.2%~12.44%(表2)。

五山丝苗于2009 年通过广东品种审定后,相继通过陕西、四川、安徽品种审定,据全国农技推广服务中心历年汇编数据统计,该品种累计推广66 万多hm2。五山丝苗在广东区试表现:平均每667 m2产量458.11 kg,比对照粳籼89 增产11.44%,米质达国标优质2 级、省标优质2级,高抗稻瘟病,中抗白叶枯病。五山丝苗陕西区试表现:3 年平均每667 m2产量534 kg,米质优。五山丝苗四川区试表现:平均每667m2产量535.05 kg,比对照辐优838 增产4.01%,米质达国标优质2 级。五山丝苗安徽区试表现:平均每667m2产量601.34 kg,比对照Ⅱ优838 增产1.27%,米质达部标3 级。五山丝苗配组的第一个杂交稻组合荃优丝苗2016 年通过安徽审定,迄今,五山丝苗共配组47 个组合,88 次通过各级审定,审定时间跨度2016—2021 年。当前大面积种植的组合是晶两优534。晶两优534 于2016 年通过国家长江上游中籼迟熟组审定,此后通过国家华南早籼组绿色通道审定、福建晚季审定、广西桂南早稻迟熟组联合体试验审定、国家华南感光晚籼组审定、国家武陵山区中籼组审定、广西桂中桂北及高寒山区中稻联合生产试验审定。区试产量均比对照增产,增幅为2.09%~5.28%(表2)。

表2 晶两优华占、晶两优534 的审定情况及产量Table2 Registrations and yields of Jingliangyouhuazhan and Jingliang 534

3 华南籼稻“常恢兼用型”育种成效

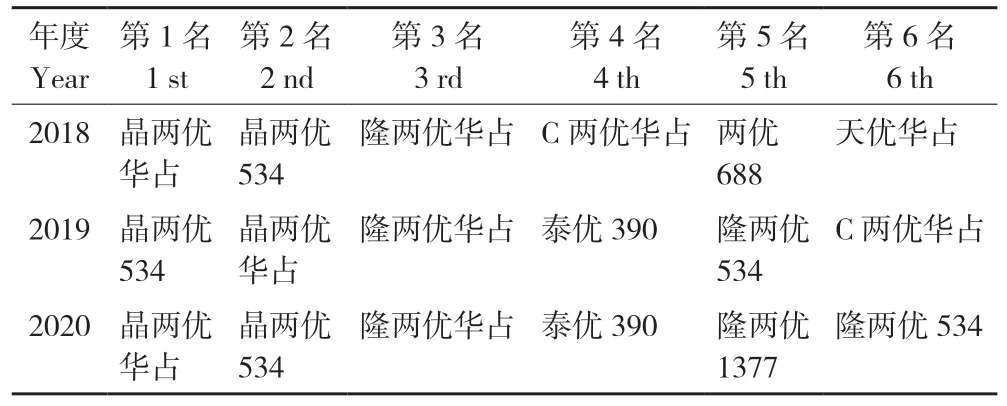

表3 为2018—2020 年全国种植面积居前6位的杂交稻组合,在18 个被统计的杂交组合中,仅泰优390 为三系杂交组合,并且只被列入2 次,其余16 个组合均为两系杂交组合,远远多于三系杂交组合次数,反映了两系不育系“一系两用”的高效。

表3 我国推广面积前6 名的杂交稻组合Table 3 The top 6 hybrid rice combinations by promotion area in China

在这些杂交组合中,恢复系华占、R534 和R1377 由周少川育种团队育成,泰优390 组合的广恢390 由广东省农业科学水稻研究所杂优中心育成,两优688 组合的南恢688 由福建省南平市农业科学研究所育成,完成单位都地处华南稻区,一定程度上反映了华南早晚兼用型水稻育种的高效。

常恢兼用型恢复系出现15 次,单纯的恢复系出现3 次,表明常恢兼用型育种具有更高的效率。晶两优华占、晶两优534、隆两优华占等的育成和大面积推广应用,标志着它们在当前杂交稻育种中的领先地位,它们充分融合了“早晚兼用”、“常恢兼用”和“一系两用”的育种智慧。从科学哲学的观点看,典型早稻、典型晚稻到早晚兼用,单纯的常规稻、单纯的恢复系到常恢兼用,实现了科学范式[22]的转变。

4 展望

展望南方稻区杂交稻育种布局,恢复系应以华南稻区的常恢兼用型为核心和主导,其原因:一是华南“早晚兼用型”品种育种进程快;二是常规稻品种具备易获得性,直接作为恢复系或作为育种亲本都方便易行。恢复系实现华南化和精品化,华南化是指地处华南稻区的育种单位开展“早晚兼用型”、“常恢兼用型”品种选育,以及其他大型种业公司将育种基地设在华南稻区开展一年两季的恢复系选育,即华南化;以农艺性状突出的品种作为候选恢复系测交筛选,极大地减低测交工作量,即精品化。当前被同行所公认的“中国籼稻,广东种芯”[23]只不过是“早晚兼用”、“常恢兼用”育种的注脚和表象描述。不育系的培育以各生态区的育种单位或种业公司为主,培育在生育期,品质,抗性等多样的不育系,实现不育系多样化和本土化。测交配组在各地进行,既利于杂交稻知识产权的保护,也解决了杂交稻的适应性问题。并且,各生态区的育种单位或种业公司集中人力物力选育不育系,对提高不育系的水平,进而提高杂交稻的育种水平也是有利的。这样的育种布局将是合作共赢、协同发展和高效互补的整体水稻育种格局。