红火蚁蚁巢采集及转移方法

2022-09-08柳跃泽张莉丽黄俊张娟许益鹏李晓维刘又高章金明张治军吕要斌

柳跃泽,张莉丽,黄俊,张娟,许益鹏,李晓维,刘又高,章金明,张治军,吕要斌*

(1.浙江省农业科学院植物保护与微生物研究所 农产品质量安全危害因子与风险防控国家重点实验室,浙江 杭州 310021;2.中国计量大学 生命科学学院,浙江 杭州 310018;3.杭州市农业技术推广中心,浙江 杭州 310020;4.浙江省园林植物与花卉研究所,浙江 杭州 311122;5.浙江省亚热带作物研究所,浙江 温州 325005)

红火蚁(SolenopsisinvictaBuren)属膜翅目(Hymenoptera)蚁科(Formicidae)火蚁属(Solenopsis),原产于南美洲巴拉纳河流域,是一种杂食性土栖昆虫[1-3]。随着世界经济贸易的不断交融,红火蚁已广泛分布于美洲的热带及亚热带地区以及非洲、印度和太平洋岛屿等。2004年,红火蚁首次在我国广东省吴川市被发现[4]。据农业农村部门监测,截至2021年3月,红火蚁已入侵我国12个省(区、市)435个县(市、区)[5]。红火蚁在我国还未有天敌,其危害性主要表现在以下几个方面:由于其较强的定殖能力和攻击性,捕食其他昆虫对生态平衡造成严重影响[4];取食多种植株种子、茎、叶、果实及根部[6-7]对农业产生危害;破坏电力、通信等公共设施影响人们生活[8];其螯针刺入皮肤,会造成皮肤红肿、并伴有灼烧感,敏感人群可能产生过敏、休克甚至死亡,严重威胁群众的生命安全[9-10]。

我国政府对此高度重视,2021年3月,九部委联合发出阻截红火蚁的防控通知,防止红火蚁在我国进一步蔓延。随着各地从外地频繁调运苗木、土方、草皮,近几年来浙江省多地也发生了红火蚁疫情。如杭州萧山、金华永康、丽水景宁、台州温岭、温州平阳和洞头等地均有红火蚁疫情发生。为此,浙江省于2021年10月22日在温州市瓯海区开展了浙江省重大植物疫情防控应急演练暨红火蚁疫情阻截防控推进会,对全省防控红火蚁疫情具有一定的指导意义。

扑杀红火蚁的手段与措施已相当成熟,有满足不同情况所使用的专用粉剂、饵剂及液剂。粉剂和液剂的有效成分均为高效氯氰菊酯,剂型分别为粉剂和乳油;饵剂的有效成分为茚虫威或氟蚁腙。不同剂型的药剂可结合相对应的机器使用,改善防治效果并能有效降低在复杂环境下防治的难度。近年来,红火蚁的研究逐渐由野外毒性实验向室内实验倾斜,从分子层面解读红火蚁的特性,更细致地了解红火蚁。供科研人员实验所用的红火蚁均为野外采集获得。在红火蚁采集后,再经过一定处理措施后进行饲养。采集后的处理措施大致为两类[11-12]:直接法,将户外蚁巢直接放于上沿涂有特氟龙的收纳箱内,带回实验室,并在收纳箱中定期直接饲养;人工蚁巢法,将户外蚁巢用上沿涂有特氟龙的收纳箱运至实验室,待红火蚁种群自救2 d,再利用“滴水法”使红火蚁缓慢向蚁巢上部分迁移,直至淹没整个蚁巢,形成由成年红火蚁抱团,将卵、蛹藏于内部的漂筏。随后,用网勺将红火蚁捞出,转移至较小的储存盒,令其利用建筑石膏或土壤建立人工蚁巢。本装置旨在设计一种户外蚁巢转移装置,保证红火蚁安全、便捷地转移至实验室,并利于后期饲养,减缓种群退化。

1 供试装置材料

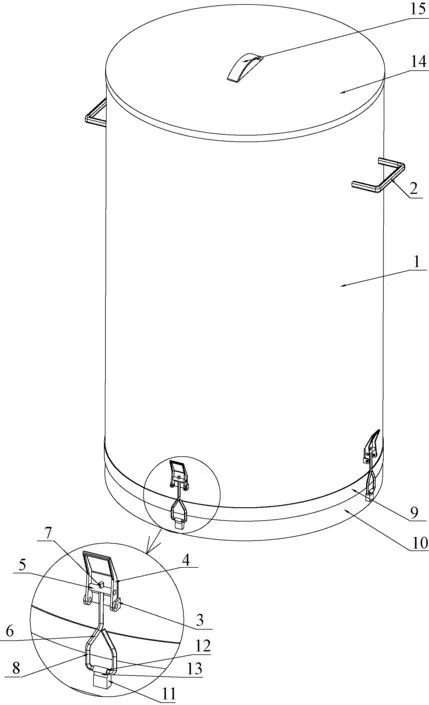

本户外蚁巢转移装置,包括桶盖、桶身、底托,桶身内部上下贯通,形成上侧开口和下侧开口,桶身与底托可拆式连接,底托能盖合桶身的下侧开口(图1)。1-圆柱形桶身(不锈钢材质,高57 cm,外径37 cm,厚度1 mm;桶身上沿内侧壁涂有18 cm宽特氟龙涂层。2个把手距桶身上沿11 cm,均布于桶身两外侧。桶身下沿外侧焊有一圈2 cm宽、1 mm厚带钢,其中1 cm焊于桶壁上,另1 cm与桶壁无接触,形成第一凸出。4个锁定结构均布于桶身外侧,焊接于桶身外侧距下沿4 cm)。10-圆形底托(不锈钢材质,高3 cm,外径37 cm,厚度1 mm。底托上沿内侧焊有一圈2 cm宽、1 mm厚带钢,完全焊于底部托盘壁,形成第二凸出。与4个锁定结构对应的4个卡扣均布于底托外侧焊于底托外侧距上沿1 cm)。14-圆形盖子(不锈钢材质,直径37 cm,厚度1 mm。手柄位于盖子中心,直径4.5 cm,通过螺丝与盖子相连接)。

1—圆柱形桶身;2—把手;3—固定座;4—手柄;5—连接轴;6—挂钩;7—连接部;8—钩部;9—第一个凸出;10—圆形底托;11—卡扣;12—扣合部;13—缺口;14—圆形盖子;15—把手。图1 红火蚁户外蚁巢转移装置

2 前期准备

准备转移装置、CN212937450U所公开的一种红火蚁饲养装置、酒精喷壶、杀蚁粉剂、橡胶手套、铁锹及酒精配好的特氟龙混悬液。在挖巢前,向该饲养装置种植一些作物种子,并放入昆虫以及大量土壤模拟野外环境,待幼苗长出10 cm左右,即可野外挖巢。在装置带至户外前,先将其进行拆卸,方便运输,并涂18 cm宽的特氟龙于桶身内侧上沿,阻止红火蚁逃逸。到达红火蚁发生区后,将装置按照图1所示组装。组装时将桶身的下侧开口与底托直插内嵌,并将位于桶身、底托上的锁定结构与卡扣扣紧。组装完成后,检查桶身内侧特氟龙涂层掉落情况,适时对涂层进行添补。

3 野外挖巢

首先,作业人员双手带好橡胶手套,防止红火蚁直接爬至手臂。挖巢时,先将蚁巢周围荒草、石块等有碍挖掘的东西适当清理,方便操作,切忌不要惊扰蚁巢。然后在红火蚁蚁巢外周10 cm范围内撒一圈杀蚁粉剂,将蚁巢包围,防止惊扰蚁巢后,红火蚁向外蔓延。一名作业人员将桶身与地面呈30°放置,另一名作业人员用铁锹将蚁巢挖起,轻轻送至该装置底部,即底托上。由于部分蚁巢体积较大,并不能完全整个巢进行转移,故尽可能地将各种虫态的红火蚁移至转移装置内。当少数红火蚁爬至铁锹手柄处,及时向手柄喷洒酒精。待挖蚁巢完毕后,迅速将桶身竖起,适当对桶身特氟龙涂层进行添补,并观察5 min红火蚁在转移装置内沿桶壁向上爬行的状态。与此同时,作业人员需用红火蚁专用的杀蚁粉剂将野外残留蚁巢处理。处理时,要最大程度地将蚁巢的土壤沾满粉剂,将红火蚁杀死。若红火蚁在转移装置内无异常现象,即可盖好盖子转移至实验室。

4 种群转移

转移至实验室后,需等待约2 d,红火蚁对蚁巢抢救工作完毕后,才可将该装置整体放置于CN212937450U所公开的一种红火蚁饲养装置中。随即打开锁定结构,让锁定结构与卡扣分离,握住桶身并轻轻向上举起与底托分离。此时桶身壁上可能沾有少量红火蚁,使用酒精灭杀即可。底托留于饲养装置内,将抢救后的蚁巢用上下均开口、内侧上沿涂有特氟龙的黑色罩子卡于蚁巢上半部,并用棍子在蚁巢外表面戳20~30个直径1 cm、深20 cm的孔洞。将LED户外灯固定于黑色罩子上沿,强光分散于蚁巢上表面,通过孔洞使灯光射入蚁道中。利用强光迫使红火蚁从底托上的蚁巢迁离至饲养装置的土壤中。在强光照射逼出红火蚁的过程中,无需向蚁巢投食、喷水,只需向饲养装置中的其他土壤两天投食、喷水一次。待红火蚁自行全部转移至饲养装置的土壤后,再将蚁巢及底托一同取出。

5 正常饲养

室内饲养时,为了模拟真实的野外光照环境和条件,在每天的特定时间段对蚁巢进行光照处理。一般按照光照∶黑暗为14∶10的比例给予光照,具体为早上6时至晚上8时进行光照处理,晚上8时至次日早上6时进行黑暗处理。如此往复,可以保证装置内的红火蚁能够保持和野外种群相同的节律进行日常活动,以便进行后续的研究。

温度较低会影响蚁后的产卵速度,甚至停止产卵,红火蚁饲养室温度保持在23 ℃以上。待种群稳定后,饲养时需要每2 d用白砂糖、3∶1的蜂蜜水、黄粉虫交替喂养[11-12],避免营养物质单一。蚁后产卵需依靠工蚁将富含蛋白质的食物喂给幼虫,幼虫通过自身的消化酶分解,并反刍给工蚁,工蚁就可将分解后的蛋白质提供给蚁后,维持蚁后产卵时蛋白质的需要[13-14]。用蜂蜜水饲养的时候,需要注意的是蜂蜜水不能像白砂糖、黄粉虫一样直接向饲养装置内投撒,需要将蜂蜜水与脱脂棉充分混合后,放于培养皿中,避免黏住蚂蚁。喂水方式主要有水试管和直接喷水两种。前者是用塞有棉花的灭菌玻璃“水试管”,红火蚁会爬向棉花附近汲取水分[9]。该方法只需试管水量较少时及时增加即可,但是该方法仅满足喂水需求,蚁巢内过于干燥。后者是2 d向蚁巢喷一次水,既保证满足红火蚁的喂水需求及保持蚁巢一定湿度。饲养期间通过不定期的摇晃、震动饲养装置,对蚁巢进行侵扰,模拟野外环境,减缓因饲养环境过于安逸造成的种群退化。

红火蚁定殖能力强,无天敌侵扰,喜在阳光充足的地方筑巢。通过监测,红火蚁入侵方式有自然传播和人为扩散[15]。自然传播最直接的途径为生殖蚁婚飞落地,形成新的蚁巢,也可随水的流动传播。当一个蚁巢内种群数量过大时,会通过分巢,实现短距离的部分迁移。人为扩散主要是通过苗木、草皮、土方等运输达到长距离扩散。红火蚁一旦传入新地区很难根除,故红火蚁的阻截需要早发现早消杀,从源头上阻截,加强苗木运输的检疫工作至关重要[14]。

红火蚁长时间室内饲养,体内生物碱相对含量降低,攻击性减弱,种群出现退化的现象[16]。现供实验所用的红火蚁均为野外采集。还未有类似于夜蛾黑卵蜂、西花蓟马、扶桑绵粉蚧[17-19]等成熟的室内扩繁技术。由于室内饲养可能并不能完全反应室外红火蚁的特性,故实验用蚁尽可能使用野外新鲜采集的红火蚁。红火蚁采集后,需经过一定的处理措施后才可以进行饲养。其中,直接法由于收纳箱内空间体积狭小、土壤少,无法提供充足的生存空间,限制了红火蚁种群的繁育,进而导致种群退化。人工蚁巢法因采用“水滴法”将红火蚁从土壤中逼出,随着收纳箱内水位上移,爬行缓慢的红火蚁淹死或沿蚁巢向上爬行,直至整个蚁巢完全淹没后,红火蚁形成多个“漂筏”[20],“漂筏”外围红火蚁被淹死,内部存活,造成红火蚁种群受到二次破坏。且由于新建立的人工蚁巢空间较小,无法满足红火蚁的活动范围,也会发生种群退化现象。

本研究中红火蚁蚁巢转移装置能够将户外蚁巢安全、便捷地转移至实验室。搭配授权专利所公开的一种红火蚁饲养装置(CN212937450U)能实现红火蚁的室内饲养,且在饲养空间大、土壤充足,还可以进行幼苗种植,使红火蚁获取的营养物质多元化,不定期人为侵扰蚁巢模拟野外环境,给红火蚁种群的繁育提供了充分条件,减缓种群退化的可能,解决了直接法饲养以及人工蚁巢空间存在的问题。该户外蚁巢转移装置整体使用不锈钢材质制成,结构强度高,耐高温、低温,便于清洗,重复利用率高,且组装简单、易携带。