中国画人物题材创作中色彩的应用研究

2022-08-25高瑞霞

高瑞霞

(山西应用科技学院,山西 太原 030062)

一、中国画传统色彩的审美渊源

中国画的色彩观念与中国的民族文化密切相关。从最初发现颜色,认识到颜色是用来表达思想和情感的,到中国传统理论的诞生,它始终相互影响,这种关系已经渗透到中国画领域,最早体现在汉代的“阴阳五行”理论中。我国古代的思想家用金、木、水、火、土五种物质来说明世界万物的起源。推而广之,五行的观念也就对中国绘画产生了影响,这种观念的形成深深植根于中国人的观念之中。此外,中国传统文化与这些色彩有着密切的联系,对我们的人民有着深刻的影响,所以形成了中国画的色彩观念。

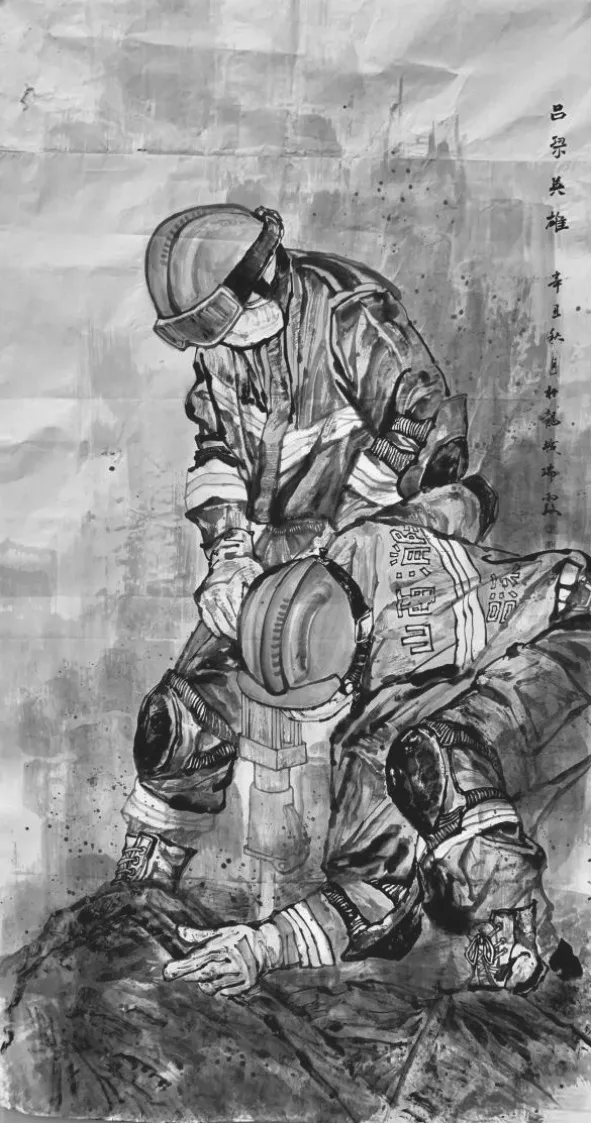

中国画的色彩概念形成之后,理论也逐渐形成。这些理论在绘画中发挥了完美的作用,因为中国画不像西方画(如图1)。

图1 《吕梁英雄》

它与西方不同。西方绘画的形状是颜色,颜色是形状。因此,西方色彩理论足以作为绘画理论,中国色彩理论不能具有同样的功能。这是服务中国画的一个方面。但是这个颜色理论仍然很重要。早在六朝时期,谢赫的“有阶级的色彩”就成为色彩的美学原则,也是一种重要的色彩理论和实践。郭熙在《林泉高志》中说:“水色:春绿,夏碧,秋清,冬黑;天色:春晃,夏苍,秋净,冬黯。”他说的是天光和水色在不同季节的内在色调。在这里我们可以看到中国画色彩观的一个显著特征:描述物体和图像的纯色。这种“色与类”并不是单一的,而是“随气运色”,这里的“气”是一个包含个人主观因素的概念。“气”意为意境、神韵,也是中国“天人合一”美学观念的精髓。因此,对中国画色彩概念的研究,只有从中国文化思想的渊源和中国画的审美习惯中,才能找到真正的意义。我们要正确理解“随类赋彩”的原则。他不仅根据物体的固定颜色来用色,而且在绘画的总轮廓的要求下具有更广泛的意义。

二、中国画色彩的衰落

苏轼的“论画以形似,见与儿童龄”的对绘画之形与客观之形关系的审美的要求,以及“墨分五色”在水墨艺术中的创造经营,使“随类赋彩”的色彩语言延伸到了它的极点。中国画的色彩开始走向了它的“纯化”。去追求水墨的色彩,也就造成了“随类赋彩”等色彩的衰落。而这种消失可能是多方面的。

1.唐代以后,山水画兴起,在这一时期,王维提出了文人画的口号“夫画者水墨为上”,这种气氛逐渐的出现,必然使画家注意创造性标准的“墨分五色,笔墨为上”,以墨当色这是中国文人画的色彩概念体系,因此,丰富多彩的自然不能完全反映在中国山水画中,这种影响持续了将近一千年。直到现代黄宾虹等人才充分认识到这一点,明确指出“水墨丹青合体,方为画学正宗”,人们才重新重视色彩。

2.中国画的色彩观深受中国文化的影响。它认为世界上的一切都是由阴阳组成的,绘画也是如此。因此,中国画的色彩在充分发展之后,仍然回到了它原来的发展形式,即黑白体系。

3.自从发现了色彩,它就不是一个单独的绘画理论。在绘画时,人们总是先画出身体的轮廓,然后上色。这种颜色也是填补油墨的需要。它附在墨水上,谢赫的“随类赋彩”理论也正是如此,它注定要存在于一个有限的形式场域中,用笔墨来改善整个画面。这样一来他就必然要发生缺损,不会有独立的品格。因此,在发展到一定程度后,很可能被笔墨所挣脱,所以它最后慢慢地衰落下去。

三、中国画中色彩的内涵

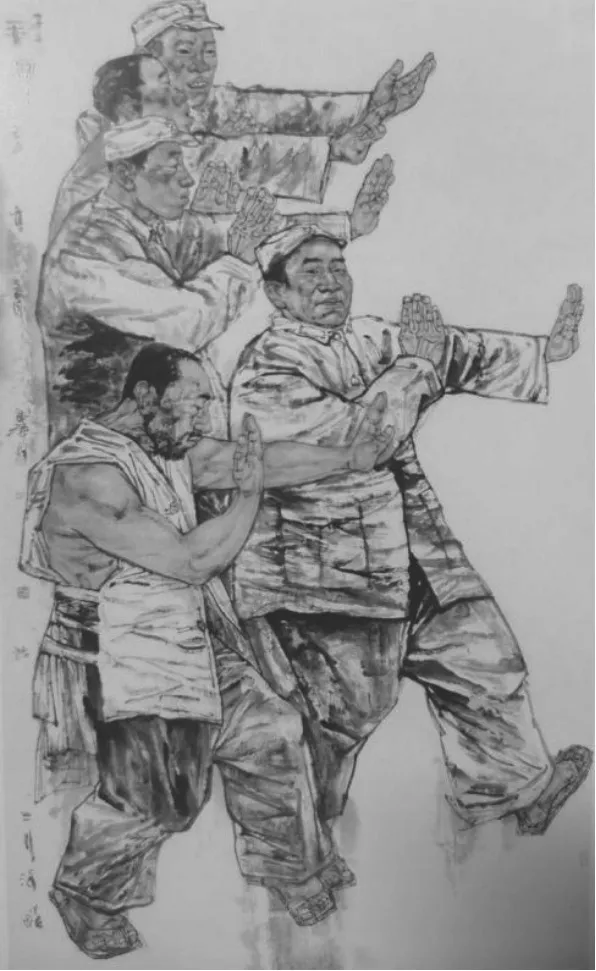

中国画中的色彩在多元化的新趋势下,人物造型突破了传统的“审美惯性”。艺术家不再拘于刻画人物的面孔和表情,而是更多地通过对人物形体的夸张和抽象来突出自己的情感和个性,体现自己的思维价值,在保持作品魅力的同时具有视觉冲击力。也就是说,中国画在构思、构图、造型、笔墨、色彩等方面要有现代人的品位。因此,在这个时代,大多数人物画家的思想都在慢慢地改变,人物造型以夸张的方式来表达,这进一步加深了对画面的理解和创造力,可以看出,很多人的作品正试图建立一个独特的新时代的审美模式,争取时代风味。由于受中国传统文化中阴阳和谐的影响,中国画大多侧重于水墨画的黑白色彩。因为黑白的色彩无法与其他色彩调和,色彩更加纯净深沉(如图2)。

图2 《拜师》

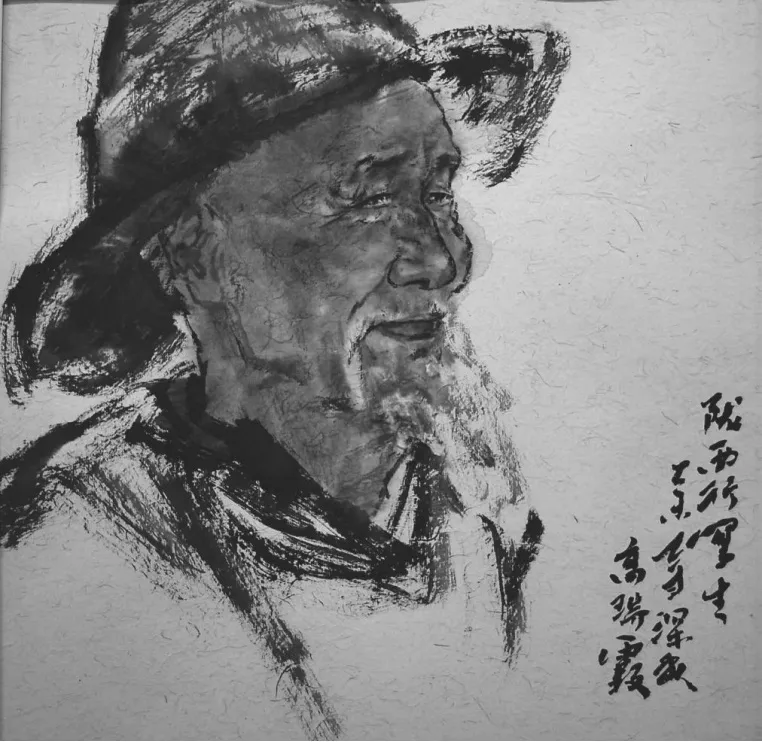

图3 《陇西行-3》

后期,中国画以“绿、红、黄、白、黑”五色为基础的基本色调概念逐渐出现。由于这五种颜色逐渐演变成为中国传统文化中“仁、义、礼、智、信”五种性格的体现,颜色开始包含主观的人文情感,成为画家情感思想在其绘画中的重要体现。中国画通过对色彩强度的控制和对整幅作品最终主色调的选择,呈现出一种赏心悦目、协调一致的配色效果(如图3)。

四、中国画人物题材创作中的色彩观的重建

在经过近千年的沉睡之后,在西方色彩观念的冲击和中国画的严峻发展下,中国人开始对色彩产生兴趣,希望在中国画人物题材上找到突破口。然而,我们仍然面临着一系列的问题。它还是在“随类赋彩”的基础上发展吗?或者重新开辟一个新的发展空间,两者都在自己的探索中,但原本受文化和民族影响的色彩观仍然深深影响着人们。中国画人物题材的循环、审美趣味的持续、中国画人物题材的色彩、笔画、线条都是万变不离其宗的,这种特定的现象构成了一种独特的民族审美和色彩观,这种色彩观形成了一种民族观念。因此,要重构中国画人物的色彩理论,就必须使色彩在色彩和形状同构的前提下继续辅助笔墨,同时也使笔墨改善色彩。中国画人物题材色彩语言中的“意”始终渗透着传统文化中的意象审美原则,使色彩观念的外在形式成为中国画人物题材色彩表达的必然。在过去,“随类赋彩”被用来提高笔墨,但现在为了真正发展中国画人物题材的颜色,我们必须培养一个“随意赋彩”的方法,以提高中国的颜色笔和墨水,促使从“随类赋彩”到“随意赋彩”的转换。这种“意”不仅使色彩得以发展,而且与笔墨的“意”和画面的神韵相统一、相完善、相依存。这样既发展了色彩,又改良和继承了笔墨,使神韵仍是画的主体,中国画人物题材的发展离不开它的本源,虽然它是色彩的发展,但它的主体仍然包含着中国文化。作为中国画人物题材创新的突破口,如何完成从中国传统色彩观念到现代色彩观念的转变,使传统理论具有当代意义并融合西方现代色彩观念,我认为我们应该注意以下几个方面。

(一)注重中国画人物色彩的主客观统一

中国画人物题材创作中的色彩是一种对色彩主客观统一的认识。对色彩的理解既不单纯,也不客观。就像印象派一样,它可以归结为光、纯色和环境色的结果。它不会对色彩做出纯粹的主观认识,也不会随意滥用色彩。它也不会是纯粹的象征或纯粹构成地使用色彩。但中国画色彩认知或多或少的关联着主观与客观,关联着象征与构成,它是客观色彩的主观化,主观色彩的客观化。因此,中国画色彩的发展必须兼顾色彩的主观客观两个因素。

(二)注重色彩趣味的表达

中国画人物题材创作中的色彩兴趣表现为人们渴望在主体意志的支配下,用色彩语言来装饰自己,并试图通过对比在万物中彰显自己的思想。色彩浓烈明亮,配色方法多呈现为装饰自己所认可的真实感美(如图4)。

这种兴趣在古代就有了。如《女史箴图卷》《洛神赋图卷》带给人们典雅端庄的色彩境界,也让人们从《虢国夫人游春图》《簪花仕女图》的华贵富丽中看到人们是如何积极地运用世界,用色彩语言来装饰自己的。在这里,色彩主体“意”是其理性的追求,强烈的审美,自我的表达,而色彩意象也是一种强烈的选择性的“表现”,推动传统绘画语言在隋唐时期达到视觉的顶峰。然而在这之后,它却向着笔墨的意象发展了。因此,今天我们应该以隋唐时期的彩画形式发展现代观念,但从那以后,它又向笔墨的形象发展。因此,今天我们要以隋唐时期的彩画形式发展现代观念,真正促进从“随类赋彩”到“随意赋彩“的转变。这种转变并不是盲目地让色彩说话,以色彩代替墨,而是要把两者连接起来,共同承担提升中国画的使命。色彩与笔墨之间的关系就像自行车的两个轮子,笔墨是驱动后轮的动力,但只有一个轮子是不够的。只有把色彩联系起来,把两者结合起来,中国画人物创作和它的色彩才会有更好的发展。我们并不是急于搞一个象笔墨意趣一样的色彩意趣出来,并不是让色彩重新站出来挤掉笔墨,而是让它们把中国画人物题材的形式表现得更生动,从而促使色彩履行其应有的义务,承担其应有的责任。然后色彩与笔墨从形式功能上,材料技法上合拍,重新为中国画加上动人的颜色,使其不在是可有可无的“色无功”了,而这种合拍就是我们前面讲的使色彩意象加入,和笔墨意象共同完善,重新开辟中国画的新天地(如图5)。

图4 《童趣》

图5 《初雪》

(三)注重东方色彩和西方色彩的结合

在此之前,有很好的例子,如林凤民和张大千的现代彩墨,我相信未来会有很大的发展空间。所以我们要注意吸取西方色彩的精华,补充中国绘画的需要,创造一种既有水墨又有彩墨的绘画色彩,追求东方的神韵。这里所谓的“东方韵味”是指一种不受特定技法和材料限制的广泛的东方色彩之美。这是一种全新的体验和理解。它是一种当代创作,当代人不局限于特定的材料和技术,而是坚持对民族色彩和文化利益的依恋。

五、结语

综上所述,所谓“明其理,活其法”是我们研究中国画人物题材色彩的一个重要途径。对于人物题材色彩,首先要明确色彩的基本原则和运用方法,在前人探索和总结的基础上不断完善,从而充分表达民族和个人的审美理想,并添加外部因素。只有这样才能真正把握中国画人物题材的民族性,把握中国画的色彩观。