生态演替的再生之路

——上海长宁区原电子学校地块更新设计

2022-08-24蒋昱

蒋 昱

(华建集团华东建筑设计研究总院更新院,上海 200003)

0 引言

初闻要将档案馆和社区文化中心建在居民小区之间,内心是彷徨的。档案馆要求静谧,社区中心则需要人气,这一对天生性质相反的建筑如何和谐共处?新建建筑又该以怎样的姿态融入社区居住环境?有时看似难以化解的矛盾,则可能成为区域更新大局观下的战略手段,也会是社会效益与设计理想共赢的绝佳契机,或许档案的收纳和居民的聚合可以兼得。以适应环境、时代、受众的价值需求为导向的设计,方能达成区域视角的协调与统筹。

1 项目背景

1.1 区域环境

长宁区作为上海市中心城区之一,近年来一直重视区域更新、存量利用等政策,在创新实践上也是成绩不菲,比如“微更新”理念下产生的共享客厅、共享晾衣场、共享书吧、共享停车场等实践,大多是利用既有环境提供的条件,进行功能与空间的演替、升级,焕发新的生机。这种“生态演替”的规划思路,在当今“适者生存”的建筑集群中屡见不鲜,适应性较强的建筑做些“微创手术”便足以继续在城市中生存;而适应性较弱的建筑则需通过切割、置换“器官”,甚至彻底“摘除”、重造的方式,才能再现当代的价值。因此,如何达到新老建筑在既有环境中的和谐共生,是一个经久不衰的议题。

1.2 项目概况

在“共享社区”模式的不断探索下,长宁区档案新馆、周家桥社区文化中心的新建计划,作为上海市“城市更新四大行动计划”的24个更新试点之一,力图充分利用存量用地、以新功能注入区域、激活老旧社区。新建计划选址于长宁区原电子学校地块,位于以老旧住区为底色的天山社区A06A-02街坊单元内,地块内的旧建筑长期闲置,长宁区机关事务管理局作为建设方,决心在既有地块上去旧革新,通过长宁区档案新馆和周家桥社区文化中心的置换达到存量地块的再利用,并通过新建建筑提供的服务、活动场所激发社区活力,用生态演替的更新理念完善既有环境公共空间的缺失和空间品质的提升。

1.3 既有环境

项目所在的民生里、锦阳小区生活场所局促、压抑,原有的居住条件已不能满足居民的日常生活需求(见图1),诸如厨房灶台、洗手池、晾衣架等生活设施已经外溢。原本想象的邻里间和睦礼让的情景并未出现,这或许和长宁电子学校地块四周设置围墙带来的封闭与消极感有一定联系(见图2)。居住建筑与长宁电子学校的围墙最小距离仅有10m,在无序的公共环境中,人们“理所应当”地竞夺室外环境,故而区域环境品质的整体提升亦是本次更新的重点。

图1 项目周边环境

图2 长宁电子学校拆除前航拍

面向长宁电子学校的入口,可以依稀看见铁门后方的两棵大树,郁郁葱葱、生机盎然,这便是周边居民对该地块最为深刻的印象了。校区内的景观绿化条件较好,但建筑质量较差,校园西侧的工作坊、食堂已成危房,作为社区内衰竭的“器官”将被拆除,并成为新建档案馆、社区文化中心的基址;而东侧的办公、教学楼则将保留,通过改造后分别作为东侧相邻地块实验幼儿园的活动教室以及社区事务受理中心。此外,小区内的临时停车位紧贴地块西侧围墙,街道办希望在区域更新后可以有效缓解居民停车紧张问题。

2 设计生成

2.1 设计目标

在对项目选址多次踏勘之后,设计团队意识到除了地块所处的居民区环境敏感以外,地块内亦需承载区档案局、社区街道办事处、区教育局3家单位的4种功能需求。在解决功能需求的同时,设计如何合理分配、利用现有资源,重新界定新老建筑的关系,是一个模糊而敏感的问题。此外,真正的挑战是在既有的场地容量、市政条件的基础上,新建建筑需要达到一系列长宁区建设标准,这包含绿色建筑、装配式、BIM等技术应用,地块内新建和保留的总停车位指标,以及海绵城市的雨洪管理要求。面对种种更新诉求、限制因素,设计团队一直在思考新建建筑该以何种方式植入场地。

通过与3家使用单位、建设方的多次讨论,设计团队将“四个要”的方针目标转译成设计思路:①设计既要满足档案新馆档案库房的安全、私密性,又要体现社区中心的开放、公共性;②两栋新建建筑既要独立管理,又要连通共享,在整体风貌上,新老建筑需要有所协同;③老建筑亦需依托新建筑“重启”现有的市政水电,因此对于场地的交通、景观、市政管网均需一体化考虑;④新建建筑还需考虑与周边住宅的日照间距、景观视野、既有桩基的影响,以及立面形式应避免对居民产生压抑感,减少光污染等问题。档案新馆和文化中心更像是一份献给居民的礼物,一个让居民身入其中、融入日常活动的空间场所。

2.2 概念推演

1)设计工作始于总体布局的研究 在综合平衡聚落式布局、集中式布局、南北式布局和东西一体式布局后,从独立性、功能使用的舒适性、日照采光条件、对周边居住区影响、公共室外活动场地的营造等各个角度分析,设计团队将东西一体式布局作为最终布局方案。

2)概念方案的逐步生成 ①从打开原长宁电子学校地块现有的围墙开始,让铁门后的一棵柳树、一棵香樟树得以“重见天日”,唤起居民的场所意识;②在两栋新建建筑之间预留一条贯通南北的生活慢行通道,在东西跨度约80m的面宽内预留一条便捷性路径,不对居民日常生活动线造成过多影响;③将两栋新建建筑合二为一,满足社区中心多功能厅的面宽需求、档案馆库房净高和日照间距要求、总体高度不逾24m的规划条件。在螺蛳壳般的建设条件中达到各方的要求,新建建筑之间的相互“借力”无疑是明智之举。

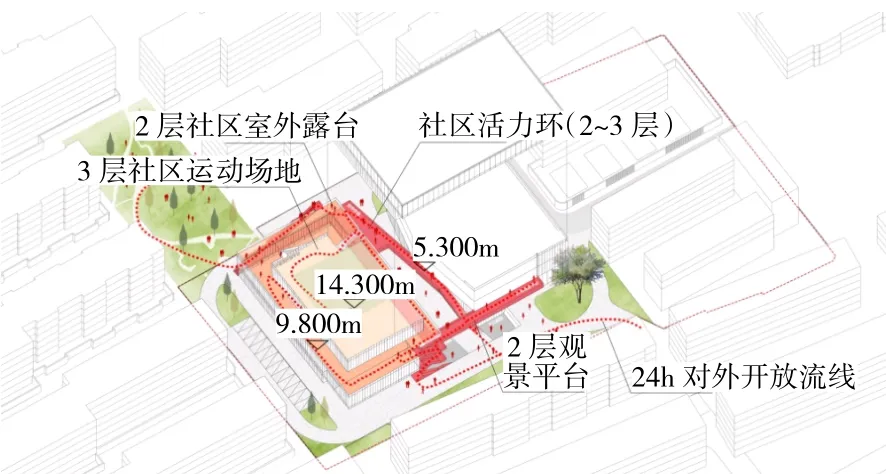

3)为社区注入活力源泉 场地方面利用保留的两棵大树形成树前广场,在两栋建筑南侧形成下沉广场,连通首层大厅及社区地下健身中心、档案馆专题展厅,建筑之间的活力内街通透而极具展示性,对建筑北侧的公共绿地有明显的指向;空中部分则是通过室外连廊,串联标高为5.300m的空中廊桥、9.800m的空中花园、14.300m的社区屋顶运动场地,最终通过2层的活力环回到南侧入口广场上方的观景平台,与地面活动场所发生互动。结合地下、地面、空中3个标高的立体空间形成24h共享的社区乐园(见图3),这也是新老建筑乃至周边建筑融合共生的纽带,是居民重塑邻里关系的开始。

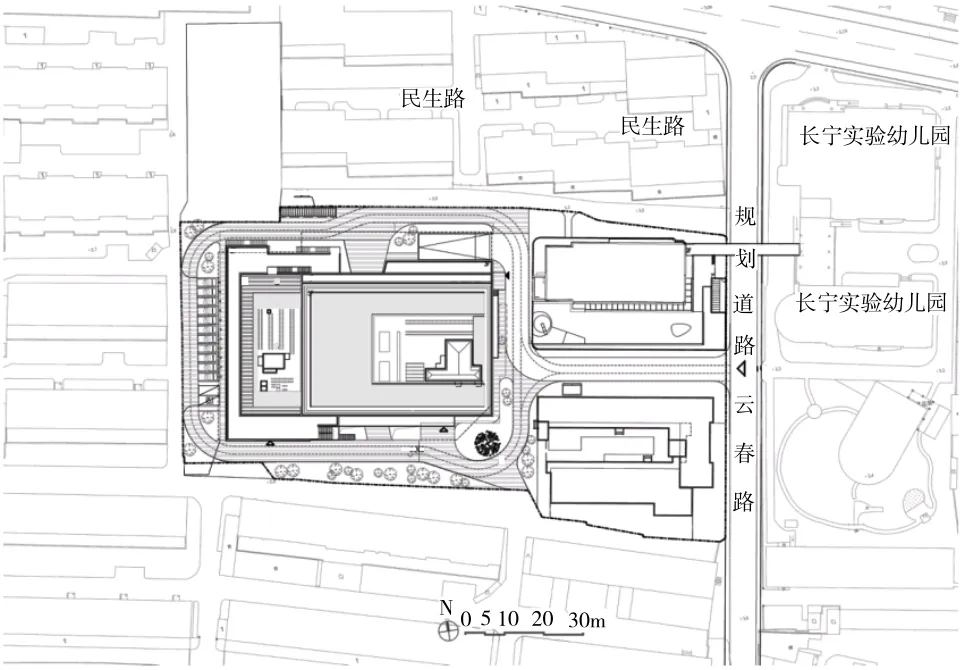

图3 更新后24h对外开放空间示意

至此,设计团队营造的不仅是两栋新建建筑间的互联互通,而且是承载多功能需求的空间:社区文化中心所有的室内外流线、地上下的活动场地均对外开放;档案新馆在保证档案收纳安全、严谨的同时,首层的服务大厅、阅览室和地上及地下的常设、专题展厅也均对外开放;老建筑改造后的幼儿园将在周末提供亲子活动场地;改造后的社区事务受理中心将全年对外服务。看似散落在地块内的3家单位,以树前广场缝合的公共空间,共同成为居民聚合的理由(见图4)。

图4 更新后总平面

2.3 形象功能

长宁区档案新馆按照市级二类标准进行设计,主要功能为分布于2~4层的档案库房及转换库房、专业机房,首层为对外开放的服务大厅、展厅、开放阅览等场所,5层则是内部各科室办公配套功能。地下1层为业务技术用房、专题展厅。

社区文化中心主要包含体育建设、团队活动、社区教育、社区图书馆及特色文化活动等功能。其中地下2层的机动车车库在工作时间供两家单位使用,其他时段对周边居民开放,缓解社区交通压力。

在材料方面,设计团队充分考虑建筑对周边居民生活环境的影响。档案新馆首层选用落地玻璃,档案馆库房区域对应褐色装饰混凝土幕墙,类似牛皮纸档案袋的颜色体现其清晰的建筑功能;对于开放性活动室、图书馆以及档案馆办公用房等空间,设计在整面玻璃窗外增加织物、穿孔板等遮阳系统,既避免大面玻璃对周边建筑的光污染,保证室内的景观视野和日照条件,又对新建建筑绿色节能的要求有所助益。此外,新建建筑的立面形式也注重与周边建筑保持呼应关系,形成协调的整体风貌(见图5)。

图5 更新后西南方向鸟瞰

3 结语

今日呈现的方案曾历经数轮的打磨,在满足既有规划条件、建设标准和各方使用需求的前提下,营造开放共享的场所、保留社区内的慢行通道、保持友好亲切的形象界面,是设计团队一直不曾放弃的初衷。在与区政府、使用方等多方沟通中,方案的24h开放平台、下沉广场、活力内街等居民友好空间元素均获得广泛支持。

总的来看,区域更新并不仅是简单的“缺啥补啥”,长宁电子学校地块的更新,是一条“生态演替”的更新之路。以旧换新的过程,既是对既有环境的充分利用,又是场所精神的体现,更是通过局部“换血”激发区域活力,满足新时代的使用需求。社区更新像是“忒修斯之船”一般,在城市的有机组成部分中逐渐置换老化、坏死的“器官”,在时代的可持续发展下,新生活力是对环境、经济、社会适应性兼顾的再生之路。