鲁中山区传统石砌民居建造技术研究*

——以泰安市陈角峪村为例

2022-08-24徐淑敏刘启宝

徐淑敏,刘启宝,赵 武,董 文

(山东农业大学水利土木工程学院,山东 泰安 271018)

0 引言

鲁中山区山体广布、石材丰富,是山东中部地区地势最高之处。该地区石材种类繁多,包括民居建筑中运用广泛的石灰岩、青白石、页岩、花岗岩等。优越的自然条件造就了该地区的石砌民居与建造工艺。传统的石砌民居是鲁中山区地域文化的鲜活载体,也是早期山区农耕社会生活的缩影,反映了当地居民传统的营造方式以及尊重自然、顺应自然、“天人合一”的生态文明理念。

1 陈角峪村概况

陈角峪村位于山东省泰安市新泰市小协镇,三面环山,风景优美。明朝崇祯年间,陈氏在寺山、柏角峪山、傲山之间的峪口中建村,故命名陈角峪。该村落环境相对封闭,至今仍有保留完好的石砌建筑,但大多数石砌民居已经荒废,无人居住。

村庄整体布局注重与自然环境的联系,地势的起伏是影响布局至关重要的因素之一。整体来看,陈角峪村依山而建,较为集中,布局紧凑,是鲁中山区典型的传统石砌民居村落。顺应地势起伏建造房屋,使村落形成了丰富的高低层次变化。石砌民居间的道路依托民居迂回曲折,此起彼伏,呈现“路随屋走”的肌理特征。村中除了保留完好的“石头屋”外,还有王傲洞、朝阳山、百年古槐等旅游景点,为村落的持续发展提供了基础。

2 陈角峪村传统石砌民居建造技术

因地处山区,陈角峪村建村400年来,以石为主要材料建造房屋,其传统石砌建造技艺源远流长。从现存的民居中可以看出,陈角峪村石砌建筑的各个部位均有独特的建造技艺和施工流程。

1)材料选取 陈角峪村岩石资源丰富,村内建筑材料采用较多的是毛石。大部分用来砌筑墙体的毛石、片石都是人工开凿的,也有部分建筑直接采用原始的毛石作为建筑材料。外屋架等作为支撑的一些部位选用木材,而屋顶铺面部分则采用毛草、竹笆、麦秆等材料。该地区植被茂盛,将当地的一些杂草与黏土混合作为屋面挂瓦的胶结材料。

2)基础处理 建筑基础的处理常与该地区的地质条件相关联。陈角峪村建筑选址多为土质结构,避让了部分岩石地区。建筑的基础为石砌基础,采用毛石和片石作为主要材料。将开采的毛石与片石进行简单修整与加工,使其偏于长方体形,这样的处理手法虽然在材料准备前期比较繁琐,但对于保证建筑基础的稳固性与耐久性有着很好的作用。

砌筑时,首先在建筑选址内根据土质状况开基槽,基槽的深度为0.5m。然后基槽底部找平,保证底层基础的平整稳固。再用处理好的毛石料进行砌筑,接着采用黏土进行填缝处理,基础砌筑高度要求高于地面。最后,待基础顶部处理平整后,将基槽与基础的缝隙用素土进行夯实。在基础上砌筑建筑墙体时,通过选取合适的石材使基础与墙体之间很好地咬合,实现自然过渡。

3)屋架构造 陈角峪村的民居建筑屋架形式为抬梁式。采用杆状的圆木作为梁、檩条,梁和檩条的截面尺寸相当,只是长度不同(见图1)。木架的主要处理手法是:将两根圆木与梁预先利用“C”形铁钉固定成三角形的木结构形式;将三角木构架垂直墙体且平行于山墙布置,其顶部与两侧山墙的顶部通过整根檩条横向连接固定,檩条的始末两端分别放置在山墙顶部,且两端未超出山墙边缘,而是被山墙上预留的凹口包裹住。此外,水平方向上稀疏放置较短的檩条,以此连接三角木结构与三角木结构、三角木结构与墙体,保证整体屋架的稳定性。

图1 传统屋架

通过三角形木结构来保证屋架结构的稳定性,这也是现在乡村建筑中最为常见的一种屋架处理手法。三角形木结构一般与两侧的山墙大小相当。在开间较大的建筑中,一般等距布置两处三角形木架结构。从屋架内部受力来看,稀疏布置的横向檩条能够保证屋顶铺面受到均匀支撑力,防止屋顶铺面受外界因素影响而塌陷。从整体受力来看,屋架通过横向檩条将所受力传达到两侧的山墙上,通过山墙支撑整个结构,提高屋顶的安全系数。

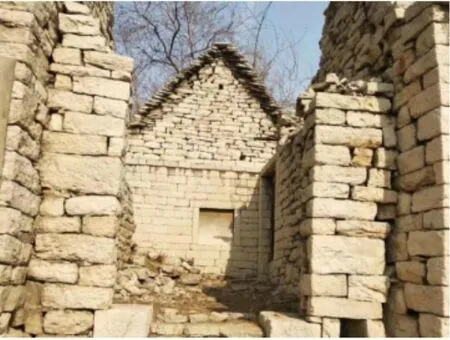

4)墙体砌筑 陈角峪村民居建筑均以纯毛石来砌筑墙体,并且墙体所用的石材类型大致为原始毛石块、处理后的毛石、片石3种。墙体砌筑方式为浆砌块石、干砌块石、浆砌片石、干砌片石。原始毛石块形状不规则,体积偏大,叠放时不稳固易倒塌,一般用作较矮的院墙或菜园的一些围护结构。为了施工方便,常采用干砌块石的方法直接叠放毛石,不进行灌浆等连接处理。处理后的毛石方正厚实,稳固性好,适合作为外墙等较高墙体建造材料(见图2)。外墙的砌筑方式为浆砌块石和干砌块石。浆砌块石的具体砌筑手法为:在毛石顶部铺设黄泥或石灰,由下及上放置石料,在砌筑的同时,墙体内侧利用黄泥或石灰砌筑土坯墙,边砌边贴,墙体砌筑完成后再进行嵌缝,保证内外墙面的平整。在主房与配房的墙面顶部涂抹黄泥或石灰后铺设片石,将片石一端嵌入墙内,另一端探出墙体,防止屋顶雨水直接冲刷墙体影响墙体的稳固。后期随着技术发展,少部分建筑采用水泥砂浆代替黄泥与石灰。干砌片石与干砌块石砌筑手法相似,均不需要黄泥等胶结材料进行嵌缝连接。

图2 外墙砌筑

建筑的山墙在处理时会采用两种不同形状的毛石或片石进行装饰,起到变化与美观的效果。具体的处理手法为:当墙体利用较大的毛石砌筑到屋檐处时会采用片石进行分隔,砌筑在毛石的上端,片石之上再进行砌筑时则会采用较小的毛石或者片石。在山墙两斜边与屋架檩条交接处,利用薄片石错位沿边线堆叠放置且用黄泥嵌缝固定(见图3)。

图3 山墙式样

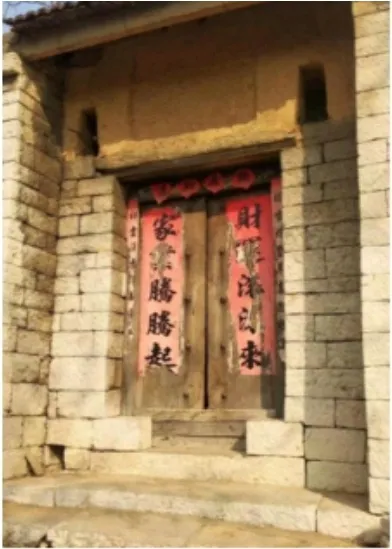

5)洞口构造 陈角峪村的门窗多在砌筑墙体时预留孔洞,但在正门入口的建造手法上常常别出心裁。大户人家为展现自家的门面,常常将入口与周围墙体区分开,选用更为精致的毛石,颜色大小整齐划一。预留的洞口下部利用大而方正的毛石作为镇门石,嵌入墙体内1/2;门洞上部采用大而厚重的片石盖顶,片石的左右两侧嵌入墙体内,保证稳固性。入口的高度设置一般较高,片石之上与屋顶之间还存在较大的空间,可作为储存农具等物品的空间(见图4)。部分建筑该处直接镂空,少部分沿洞口上部的外边缘利用黄泥与草料的混合材料进行砌筑,并将上部密封(见图5)。

图4 过梁上部开敞

图5 过梁上部封闭

窗洞上部在砌筑时会嵌入较大的片石,紧贴片石下面布置厚度为50~70mm的木板作为窗的过梁(见图6)。研究中发现,部分作为过梁的片石连同木板一起折断。窗的建造随着技术发展衍生出另一种处理手法:在预留洞口周围用略微加工的长条状的毛石进行加固,长条毛石首尾相接,形成矩形洞口,相比之下更坚固耐用。

图6 窗洞过梁

3 传统石砌现今面临的问题

随着我国经济的发展,以及社会主义新农村建设的不断深化,农村地区人民生活质量得到很大提升。传统民居的构造形式难以满足人们现代化生活的要求,大部分人对居住的房屋建筑进行改造。除此之外,传统石砌材料被新型材料替换、传统手艺人的缺失以及政府保护机制的不健全等一系列问题,使得传统民居的保护与传承面临巨大的困难。

1)新型材料替代 传统的石砌材料没有标准化的加工模数与加工方式,生产效率与房屋建造效率较低,砌筑主要靠工匠师傅的经验,建筑的构造要求与安全都难以保证。相比之下,新型材料具有轻质便捷、生产效率高等优势,逐步替代了传统石砌材料。

2)传统工匠缺乏 我国有着“重道轻器”的文化传统,古人在人才培育上遵循孔子的“学而优则仕”,官本位思想严重,传统手艺被称为“奇技淫巧”受到忽视,加上现代年轻人工匠精神的匮乏,导致传统手艺难以传承。

3)政府保护机制不健全 政府没有协调传统居民与建筑的关系,任由居民采取改建修整等方式,使得传统民居难以保持其原始风貌,加之没有建立健全传统民居维护修缮工作机制,使很多传统民居因风雨侵蚀而破败不堪,成为残垣断壁不能复原,造成不可逆的破坏。

4)观念落后,保护意识淡薄 多数传统村落与外界缺乏交流,导致传统村落中原有居民受教育程度低,保护文化遗产的意识淡薄。闲置或过度改造原有传统建筑,给传统民居的传承造成了阻碍。

4 乡村振兴背景下传统石砌民居的保护措施

传统石砌民居具有丰富的历史遗存和厚重的文化底蕴,是一个地方或地区特色的重要载体,完善传统石砌民居保护机制可为乡村振兴提供了重要抓手。针对传统石砌民居面临的问题,提出以下相应的保护措施。

1)将新型材料与传统砌筑材料相融合,在保持传统石砌建筑外观造型与原始风貌的基础上,利用新型材料完善建筑内部与建筑构造,提高建筑内部空间的舒适性与安全性,两者相辅相成、协同发展。

2)摒弃传统文化和思想的束缚,重视传统手艺的传承与发展,培育年轻人的工匠精神与文化遗产保护的责任心。

3)构建以政府为主导、村民为主体的村落运行保护机制,实现“保护—开发—保护”的可持续发展模式,具体包括街巷风格、建筑风格等传统村落历史风貌的延续和乡村文化的传承。

4)增强居民的遗产保护意识,激发传统文化保护的自觉性。加大文化保护的宣传力度,提高居民传统文化保护的自信心与责任感,摒弃传统观念中老建筑的“自卑感”,有意识、有思想、科学地进行维护。

5 结语

在如今技术飞速发展的年代,机械化、装配化的技术手段层出不穷,传统建造技艺难免受到冲击,但其中蕴含的文化魅力与智慧不能因此而消失。中华传统文化广博丰富、深奥精微,传统建造技艺作为优秀传统文化的一部分,建筑师应予以重视,并利用现代技术手段对其进行完善改良,发挥传统建造技艺的优势与价值,促进建筑建造技艺的丰富与发展。