基于真实路径的山地社区步行可达性评估研究

——以重庆阳光社区为例

2022-08-24中国城市规划设计研究院西部分院杨滨源

文/中国城市规划设计研究院西部分院 朱 涛 何 奥 杨滨源

1 研究背景

1.1 社区成为新型城镇化的重要抓手

我国已进入新型城镇化转型发展阶段,新型城镇化强调以促进人的城镇化为核心、高质量发展为导向,城市建设重点也由专注物质空间发展转向“社会—物质”复合空间发展。社区是城市的基本细胞,也是城市治理最基础的层级。当前,居住社区存在规模不合理、设施不完善、公共活动空间不足、物业管理覆盖面不全、管理机制不健全等突出问题,为实现新型城镇化战略目标,应对城市可持续发展、高质量发展问题须从社区入手。

1.2 完整居住社区概念的提出

2016年,国务院提出“构建15分钟生活圈”的要求;2018年,住建部将“15分钟生活圈居住区”纳入GB 50180—2018《城市居住区规划设计标准》;2020年8月,住建部发布《完整居住社区建设标准(试行)》,首次提出“完整居住社区”概念,是指为群众日常生活提供基本服务和设施的生活单元。该概念是生活圈在社区治理语境下的深化与延续,相较于传统生活圈,完整居住社区是以社区行政边界为空间范围,治理主体与权利边界更加清晰,有助于生活圈理念落地。

1.3 传统生活圈研究方法不适用于山地社区

山地社区是位于山地、丘陵地貌的城市社会聚落单元,相较平原地区,在地形地貌、交通方式和空间模式等方面存在较大差异,主要特征包括封闭的自然环境、分散的人口分布及内聚的社会结构等。山地社区常建于坡地和台地之上,结合地形灵活布置,居民日常生活依托步道或梯道展开。在传统规划实践中,通常以生活圈的水平时距为服务范围划分依据,但该方法在山地社区存在失效的风险。

2 研究现状

社区生活圈现有研究主要集中在范围界定和公共服务设施优化2个方面。

1)范围界定 现有研究多以居民日常生活的时空尺度作为社区生活圈划分的主要依据。柴彦威等基于“新时间地理学”提出社区生活圈的时空行为理论研究框架与“基础生活圈—通勤生活圈—扩展生活圈—协同生活圈”的划分类型;王德等利用手机信令数据识别居民的活动轨迹,并以生活性活动空间作为生活圈划分的依据。

2)公共服务设施优化 现有研究主要围绕服务供给、空间布局与居民需求的关系开展。孙艺等分析国外社区公共服务设施配置特点,发现国外研究集中于设施对居民健康的影响、设施空间分布的公平性和可达性、服务绩效和居民满意度评价等方面;肖飞宇等分析居民对设施的使用和品质需求,发现公益性设施存在配置水平低、布局方式与体验要求脱节等问题。

综上所述,现有研究缺乏对山地社区生活圈特征的精准把握,未充分考虑地形对生活圈的影响。山地社区生活圈研究应综合考虑地形地貌、建筑空间、山地交通、差异化需求等因素,以真实路径为切入点,在山地完整居住社区的体系构建中才能更真实地刻画居民的时空行为,更精准地划定活动空间,更准确地发现山地社区生活圈的组织规律与内在逻辑。

3 真实路径测定方法

3.1 技术框架

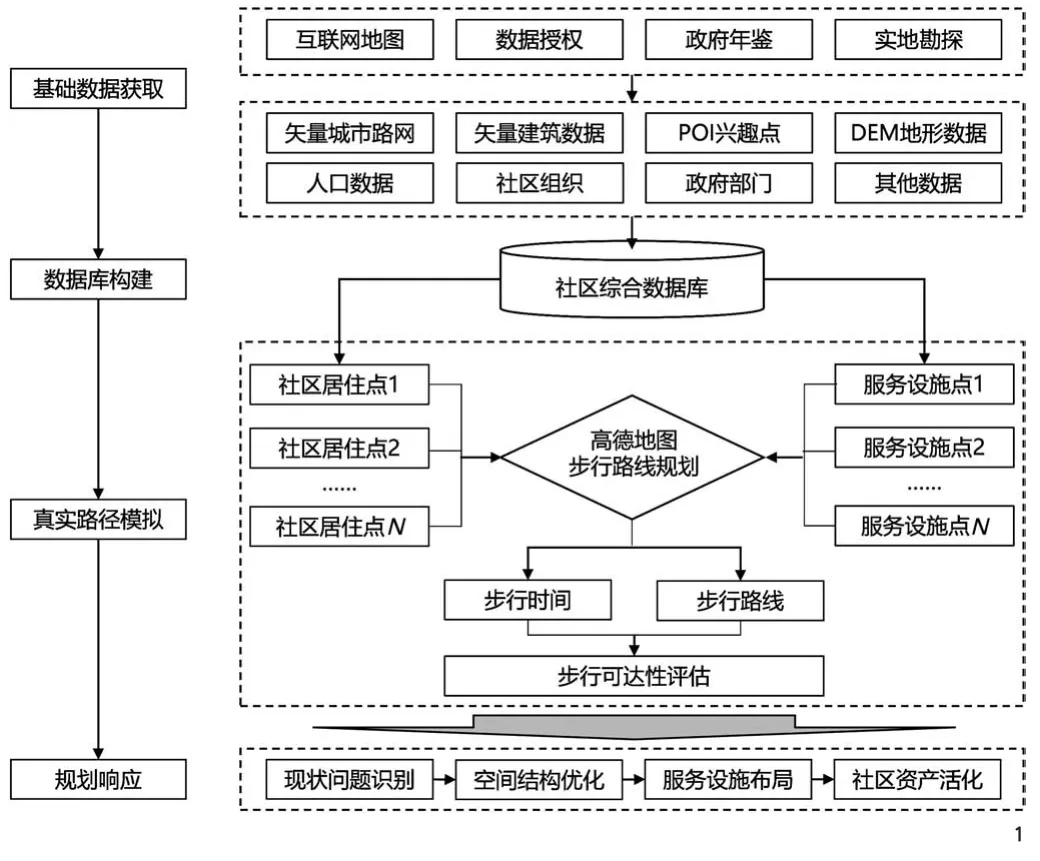

本文从山地社区的地理特征与居民日常的生活需求出发,提出利用地理空间计算与互联网地图算法模拟居民真实路径的方法,并以此为基础构建山地社区步行可达性评估技术框架(见图1)。整体技术框架分为基础数据获取、数据库构建、真实路径模拟、规划响应4个部分。首先通过数据清洗与融合构建社区地理空间数据库;然后利用互联网地图及步行路线规划算法,模拟社区居民出行的真实路径,以此分析山地社区居民的时空行为特征,识别社区的现状问题;最后基于上述分析,提出规划策略,实现山地完整居住社区的体系构建。

1技术框架

3.2 研究范围

本文以重庆阳光社区为研究对象。阳光社区位于重庆南岸区南坪街道,北靠南滨路和长江,东接海棠晓月社区,南临福红路,西临宏声路,占地面积约29hm2,常住人口约16255人(见图2)。社区垂直高差约70m,平均坡度为10%~20%。阳光社区共有43栋居民楼,多建于20世纪90年代,人口密度较高,人口老龄化严重,是具有典型山地特征的老旧社区。

2研究范围

3.3 数据来源

本文以高德地图开放平台提供的数据为主要数据源。研究通过Python程序调用高德地图开放平台API接口,获得矢量路网、POI兴趣点、步行路线规划等数据。其中,矢量路网包含车行道、步行道、过街横道、天桥等详细交通信息;POI兴趣点包括研究范围内所有地图点状要素,分为购物服务、餐饮服务、住宿服务、居住小区等23个大类,经统计研究范围内POI兴趣点共计119个;步行路线规划通过高德地图API接口设置起点与终点,获取步行线路及步行时间。

4 实证研究

4.1 真实路径模拟

研究以社区内居住小区为步行起点,公共服务设施为步行终点,以此模拟居民日常出行的真实路径。选取阳光社区主要出入口为步行起点,共计14个;阳光社区居民使用频率较高的公共服务设施主要包括教育设施、医疗设施、行政设施和游憩设施,选取以上述设施为步行终点,共计9个。

利用Python程序调用高德地图步行线路规划算法,对14个起点与9个终点进行OD矩阵计算,共得到126条步行路线数据,包含步行距离、步行时间和路线空间坐标,该结果可真实地反映居民日常步行活动的时空特征(见图3)。

3真实路径模拟

4.1.1 时间特征分析

在126条步行路线中,最短距离为15m,最长距离为1681m,平均步行距离为623.21m;最短用时为1min,最长用时为22min,平均步行时间为8.31min;仅有42条路线步行时间在5min以内,占比约33%。

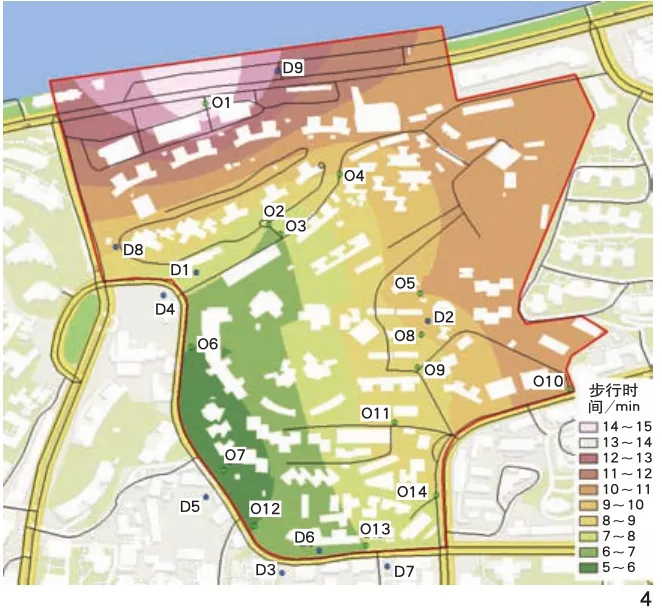

对每个起点至9个终点的步行时间进行算数平均得到每个小区至公共服务设施的平均步行时间,结果为5~15min不等,主要集中在6~9min。利用地理插值方法构建居住小区抵达公共服务设施的平均步行等时圈,等时圈呈由西南至东北圈层递增趋势(见图4)。5~10min步行范围覆盖社区南片区,即社区主要的居住、生活及服务片区;10~15min步行范围覆盖社区北片区与东片区,主要包括2个封闭小区及南滨公园。

4公共服务设施综合步行可达性评估

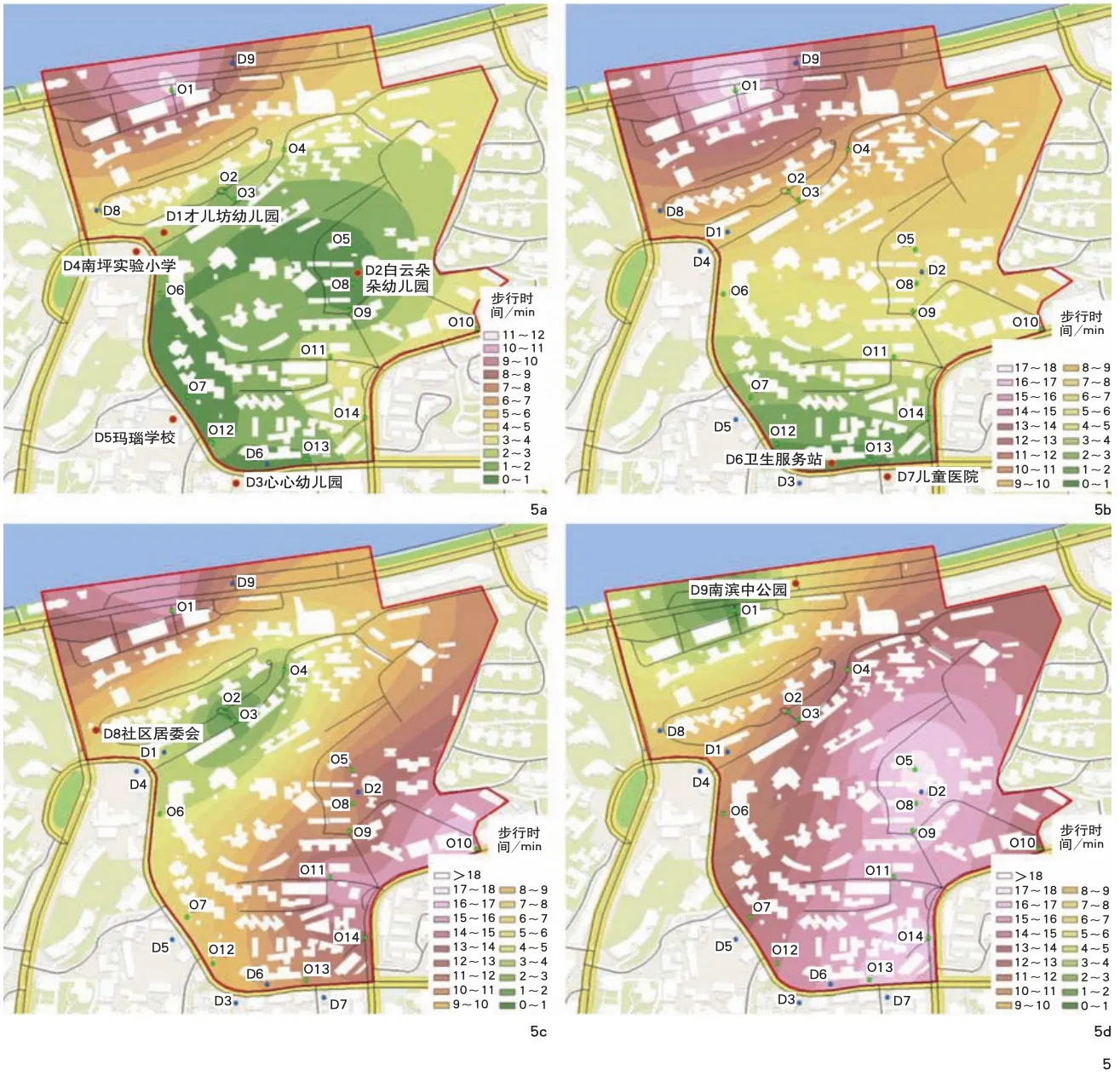

参照上述方法构建教育、医疗、行政、游憩4类公共服务设施服务范围等时圈:教育设施覆盖最完善,社区南片区居民5min步行可达,社区北片区居民10~12min步行可达;医疗设施实现社区南片区大部分居民5min步行可达,社区北片区居民最多18min步行可达;行政和游憩设施较为欠缺,南片区居民需要15~20min步行可达(见图5)。

5公共服务设施分类型步行可达性评估5a教育设施5b医疗设施5c行政设施5d游憩设施

4.1.2 空间特征分析

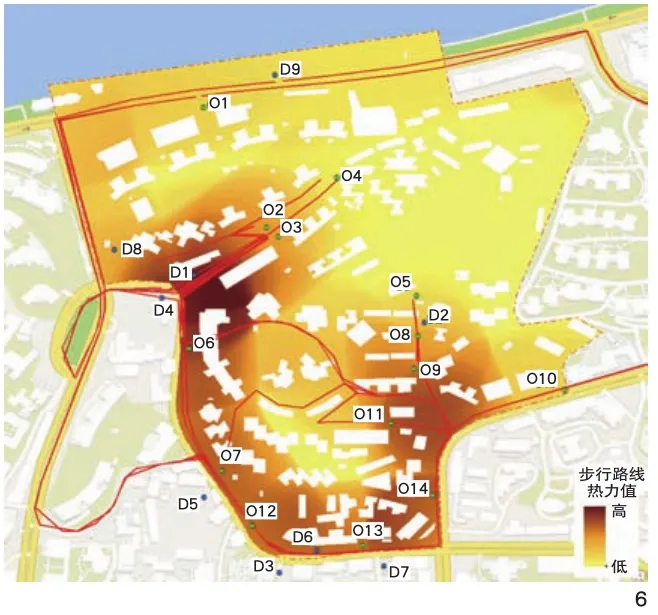

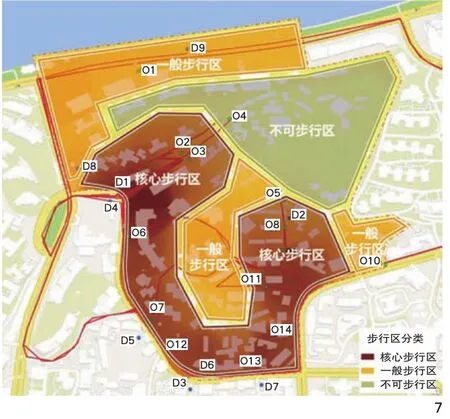

步行线路空间分布受到地理环境影响,由于社区内部存在较明显的陡坡和封闭的围墙,故大量区域不可达,居民步行受到地形地貌和空间管制的双重制约。利用Arc-GIS对124条步行线路进行空间可视化分析,并利用线密度工具进行步行热力分析,整体上看,居民日常活动集中于社区南片区及周边,远距离活动主要涉及北片区的南滨路餐饮服务场所及滨江公园(见图6)。根据热力值将空间划分为核心步行区、一般步行区、不可步行区3种类型:核心步行区为步行线路最密集的区域,主要分布于社区西南侧,该区域步行环境友好、服务设施较多,是社区公共活动最丰富的场所;一般步行区为可步行但线路不密集区域,位于社区南片区的内部以及北片区靠南滨路一侧;不可步行区为山地陡坡和封闭小区内部等不可达区域,分布于社区北侧及东侧(见图7)。

6步行路线热力分析

7步行空间划分

4.2 问题总结

4.2.1 山地特色鲜明但空间品质不高

阳光社区内集合坡地、台地、陡坎、冲沟等地形特征,其中尺度宜人的步道空间、亲切舒适的节点空间、小高差形成的跌落空间,经过自然演化、渐进式发展和有机更新形成独特的山地文化景观,极富地域特色。由于社区基础设施老旧、公共空间匮乏,加上路面积水出行不便、视觉混乱等问题长期得不到有效解决,故社区整体空间品质已无法满足居民日益增长的生活需求。

4.2.2 车行交通完善但步行交通不畅

整体来看,社区外围车行交通完善但步行交通不畅:首先,慢行体系不完善,由于社区内封闭小区与开放小区共存,开放小区之间虽形成相互连通的步行空间,但封闭小区则阻断步行空间的连续性。其次,缺乏悬崖梯道、垂直电梯、无障碍扶梯等应对山地地形环境的交通基础设施;同时,社区内部道路常因停车占道、杂物堆放、商贩摆摊等被占用,原本较少的步行空间被挤压得所剩无几。

4.2.3 生活氛围浓厚但服务设施短缺

社区外围城市街道商业丰富、生活氛围浓厚,人流量较大且充满活力,商业及人流主要集中在南滨路和福红路。由于社区被多个封闭小区割裂,内部空间与外部街道空间联系单薄,故从外围街道向社区内部行进,活力呈断裂消退趋势。同时,社区仅有居委会、卫生服务站、幼儿园等服务设施,缺乏养老机构、公共停车设施、公共活动场地等。

4.3 优化策略

4.3.1 融合权利边界,强化生活圈与社区边界的适配关系

利用完整居住社区的概念,在准确分析居民生活真实路径的前提下,可将时空行为特征相近的社区进行行政边界的统筹调整,融合不同社区的权利边界,将垂直于等高线的边界优化为平行于等高线,实现非排他性公共服务设施的共建共享,以降低跨越阻隔出行带来的时间成本和交通压力,提升生活圈的便捷性。

4.3.2 完善服务设施,布局差异化的服务供给体系

在山地社区特殊语境下,除按标准完善、配置相应的公共服务设施,更应结合地形构建差异化的服务供给体系,依据地形特征及居住分布情况,拆分同类设施,上下分散设置公共服务设施,形成“大分散、小聚集”的空间模式,以实现服务供给效益的最大化。

4.3.3 优化步行设施,打造便捷的立体慢行系统

构建完善的慢行交通系统是提高山地社区公共服务设施可达性的重要途径,优化步行路网整体上应加强山地社区上下层区域的交通连续性,增设山城步道、堡坎栈道、电梯、扶梯等垂直交通基础设施,并将其纳入城市公共交通系统统一运营管理;注重步行空间的精细化、适老化、无障碍化设计,强调节点空间的标志性塑造,增强居民驻留的可能性,促进邻里交往。

5 结语

基于真实路径概念,研究利用地理空间计算和互联网地图算法等技术方法,构建山地社区步行可达性评估模型,模拟居民日常出行的时空路径,并以重庆阳光社区为例进行实证研究,从时间特征与空间特征2个方面对山地社区公共服务设施步行可达性进行分析,验证基于真实路径的可达性评估方法在山地社区的适用性与科学性。由于数据来源与分析能力的限制以及理论、实践经验的不足,故现阶段研究仍存在较多局限,后续研究应结合田野调查与算法模拟,对多类型、多尺度的山地社区进行对比分析。