苏州古城区交通拥堵现状及优化措施分析

2022-08-24苏州科技大学建筑与城市规划学院吴颖奇

文/苏州科技大学建筑与城市规划学院 吴颖奇

1 研究背景

随着经济快速发展,苏州机动车保有量近年来呈爆发式增长,交通问题频发。苏州古城区道路网体系是长期形成的,改造空间十分有限,同时古城区的道路、停车设施等资源有限,故交通拥堵已呈常态且制约古城区发展。针对古城区部分道路,苏州相关部门采取单向行驶、道路限行等措施,虽在一定程度上缓解了古城区交通拥堵问题,但通过现场调研与网络调研发现,古城区部分道路仍存在一定问题。本文通过现场调研和数据分析的方式总结古城区交通拥堵问题成因,提出缓解古城区交通拥堵问题的措施。

2 苏州古城区交通现状

2.1 停车设施少,古城区停车困难

通过对古城区的常住人口数和现状停车位进行调研,总结出古城区居民平均每户仅有0.13个车位,存在大量的停车缺口,缺口补足目前仅靠背街小巷停放以及路边停车位补充(见图1,2)。

1 古城区现状停车位分区统计(图片来源:作者自绘)

2 苏州古城区交通现状(图片来源:作者自摄)

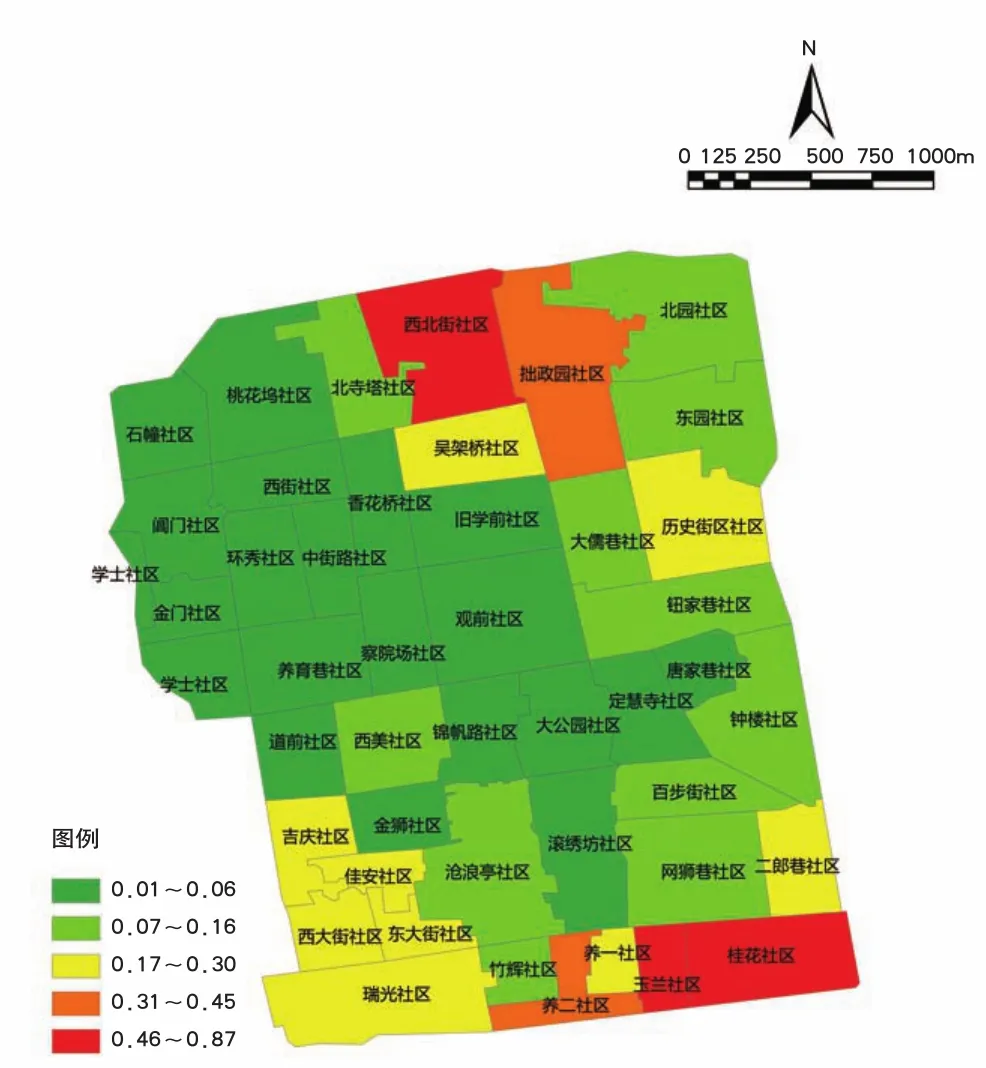

2.2 路网布局不合理,承载能力较低

苏州古城区的路网密度较高,仍延续原有的棋盘式布局,古城区主干路较少,但次干路与街巷都在相应规范值内,古城区路网承载能力较低。参考CJJ 37—2012《城市道路工程设计规范》(2016年版)对车道数与通行能力进行加权计算,得出古城区的路网承载能力约为现行标准规范值的2/3(见表1)。

表1 古城路网承载力

3 交通拥堵问题成因分析

3.1 功能的高度集聚性及用地布局的局限性

苏州道路网形成以古城区为中心向外蔓延的单中心发展模式,古城区集聚行政、商业、文教、居住等功能,古城区内道路承载大量交通需求,尽管外围新城建设现阶段疏解了古城区的部分行政功能和办公功能,但大量优质公共资源仍聚集于此。古城区拥有较多的旅游资源且分布相对集中,故在节假日的集聚效应更明显,给其带来相应的交通压力。苏州古城区的发展是在古城保护模式下进行的,故在用地布局方面的调整空间较小,存在一定的局限性。

3.2 职住分布不平衡导致潮汐交通现象

苏州古城区以上班为目的的通勤出行占比高达40%~60%,存在居住空间与就业空间分布不均衡现象,古城区居民多在早晚高峰期由古城区向东部高新区或西部工业园区进出,产生潮汐交通现象,从数值上看,在高峰期居民从东西方向的交通流量是从南北方向的交通流量的1.92倍。解决好古城区通勤交通问题对于缓解古城的交通拥堵具有重要意义。

3.3 路网结构不合理与道路资源不足

苏州古城区路网是由古街坊发展演变而来,延续整个双棋盘式水乡街巷的路网布局结构,整体具有较强的完整性。目前,古城区存在部分私家车乱停放、私搭乱建等问题,交通环境较差,原本狭窄的道路空间通行能力有限,降低了道路整体的服务水平。

相较于规范值,古城区支路密度整体相对较低,街巷空间的道路交通资源存在严重浪费。此外,古城区交通过于集中于主干路,不利于分离不同出行距离的交通,各类型道路的交通功能未得到充分发挥。

3.4 公共交通未得到充分利用,出行方式结构失调

古城区公共交通的主体优势地位尚未确立,总体竞争力不足:一方面,古城区轨道交通尚未成网,辐射范围有限;另一方面,常规公共交通的服务水平较低,高峰期平均运行速度仅为10.9km/h,远低于市区平均水平。市民更倾向于选择私人交通工具或非机动车出行,小汽车出行的主导态势明显,使古城区出行方式结构失衡现象突出。

3.5 静态交通规划不合理

古城内道路停车规划理念滞后,路边停车部分设置不合理,同时存在乱停、乱放现象,严重影响动态交通。部分道路过窄却仍有路边临时停车,加之停车周转率较低,严重影响道路通行效率。

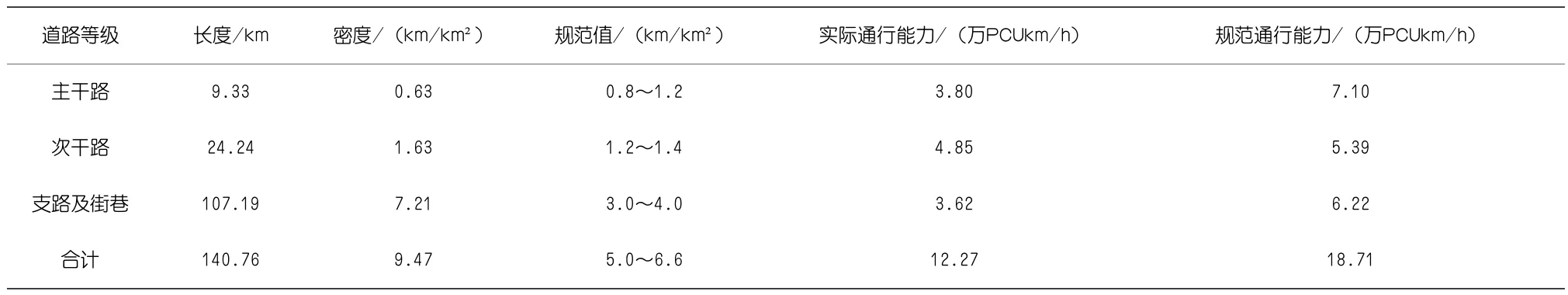

3.6 交通需求密度与供给密度不匹配

截至2020年,苏州机动车保有量已达443.3万,远超一般的一线城市,但因苏州古城采取保护发展模式,故古城新增路网规模受限,交通需求密度与供给密度不匹配,古城交通拥堵问题不可避免。

4 交通拥堵问题优化措施

4.1 优化公共交通系统,提供具有吸引力的公共交通服务

1)加强不同交通系统之间的换乘体系建设,建立一体化公共交通换乘枢纽。如加强对地下空间的开发,在地下设置非机动车和机动车停车位,同时设置自行车道和步行道;在轨道交通站点建设完善的步行通道和自行车通道,优化与公共交通的换乘条件,使居民通勤更便利。对站点周边环境进行人性化设计,同时鼓励居民选择轨道交通作为主要出行方式。

2)结合内部交通组织引入微型公交线路,根据街巷交通状况灵活变更行驶轨迹,设置固定站点以保证其行驶路线;微型公交线路应与公共交通网络之间建立良好的接驳换乘机制,实现公共交通的无缝衔接。

4.2 完善停车体系

4.2.1 合理配置停车位数量

减少古城区路边停车位,在古城区外围增设停车楼;挖掘古城区内部停车资源,充分利用配建停车位,实施错峰停车,以增加古城区内部公共停车位。

4.2.2 实施差异化停车收费

差异化停车收费主要分为3类:①根据城市拥堵情况进行停车价格差异性划定,路内停车费用应高于路外停车,以缓解路边停车问题;②根据停车时长划定停车费用,长时间停车的费用应高于短时间停车的费用,变相提高停车场利用效率;③根据停车时间段划定停车费用,高峰时段停车费用应低于其他时段,以鼓励机动车错峰出行。

4.3 实行智慧化自组织交通

4.3.1 智慧化出行辅助

提高交通信号灯智慧化水平,在交通流量较大的道路设置智能交通信号灯形成交通“绿波带”,采用公交专用信号灯以实现“公交优先”。此外,增设智慧化斑马线以保障行人安全出行。

4.3.2 智慧化交互系统

在街道重要节点设置智慧化交互系统,交互系统服务开放平台;建设路边停车位查询系统,在停车供需矛盾较大的地段设置感应系统以提升城市停车的智慧化水平。

5 结语

针对现有的停车难、慢行交通系统不友好、路网承载能力有限等问题,本文结合苏州古城区自身发展特点,从公共交通、停车管理、交通组织等方面提出道路交通优化措施,为缓解古城区交通压力提供参考,进而激发古城区发展活力,提高古城区居民生活质量。